改良跗骨窦切口和扩大跟骨外侧L形切口钢板固定治疗SanderⅡ~Ⅲ型跟骨骨折术后疗效和并发症比较

2023-10-12谢振宇董玉银牛安全张文龙

谢振宇,尹 成,董玉银,牛安全,郭 坤,张文龙,吴 狄

跟骨骨折是临床常见跗骨骨折,好发于青壮年男性,有85%~90%为关节内骨折,可造成跟距关节严重破坏,进而导致粘连、僵硬、骨刺形成、跟骨畸形愈合,致残率较高[1]。外科手术是当前临床治疗跟骨骨折的首选方法,常用手术术式为外侧L形切口钢板固定,其优势在于视野广阔、便于操作,但术中软组织的广泛剥离易影响骨折血运,术后并发症发生风险较高[2]。随着微创术式的发展,跗骨窦切口及改良跗骨窦切口入路在跟骨骨折的治疗中受到了越来越多的关注,其创伤小、并发症发生率低的优势已得到广泛认可,但目前临床关于该术式的疗效尚存在争议[3-4]。本研究比较改良跗骨窦切口和扩大跟骨外侧L形切口钢板固定治疗SanderⅡ~Ⅲ型跟骨骨折病人的临床疗效及安全性。现作报道。

1 资料与方法

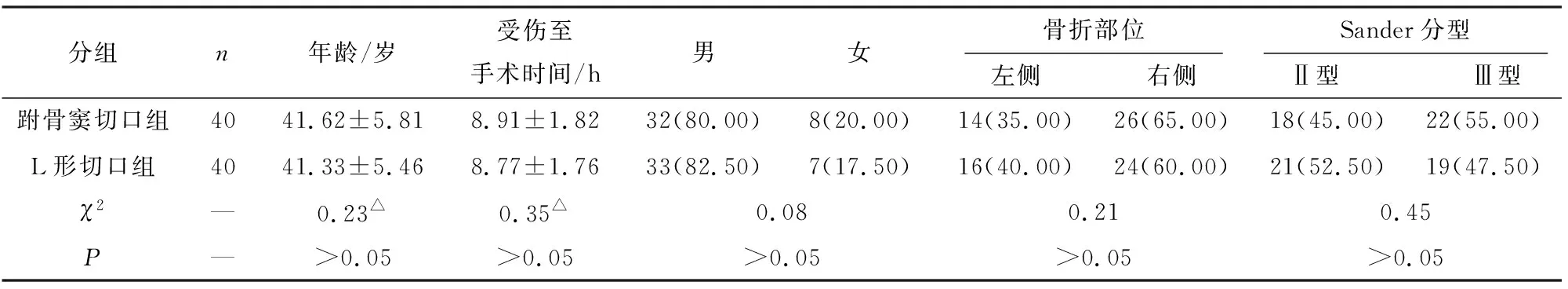

1.1 一般资料 选择我院2016年1月至2020年1月收治的80例SanderⅡ~Ⅲ型跟骨骨折病人作为研究对象。纳入标准:(1)经临床、影像学检查明确单侧跟骨骨折诊断,Sander分型为Ⅱ~Ⅲ型;(2)闭合性单侧骨折,有明确的适应证,拟于我院接受外科手术治疗;(3)对本研究知情同意,手术入路拟选择改良跗骨窦切口或扩大跟骨外侧L形切口;(4)随访时间≥12个月。排除标准:(1)合并其他类型跟骨骨折;(2)一般情况差,无法耐受手术;(3)开放性、病理性或陈旧性骨折;(4)既往有踝部手术史;(5)合并原发性或继发性骨质疏松;(6)骨折至手术时间≥2周。使用随机数字表法将病人分为跗骨窦切口组和L形切口组,各40例,2组年龄、性别、骨折部位、受伤至手术时间、骨折分型差异均无统计学意义(P>0.05)(见表1),具有可比性。本研究已征得我院医学伦理委员会批准,批件号UT161215。

表1 2组病人一般资料比较[n;百分率(%)]

1.2 手术方案 L形切口组接受扩大跟骨外侧L形切口钢板固定治疗,术前行脱水、消肿治疗,待皮肤出现褶皱征时行腰硬联合麻醉手术,于跟骨外侧由下至上贴跟骨剥离切开皮瓣,3枚克氏针分别打入距骨,外踝,骰骨上作阻挡皮瓣用,全程无触摸皮瓣,完全暴露距下关节,并打开破裂外侧皮质骨,撬拨复位骨折块纠正跟骨畸形,恢复Bohler角,C型臂X线透视确认复位满意后,选择大小合适的钢板内固定,行创面冲洗,留置引流管,逐层缝合切口。术后3~5 d予以常规预防感染、脱水消肿治疗,并指导病人逐渐开展患肢康复功能训练。

改良跗骨窦切口组术前准备与L形切口组相同,取跟骨外侧外踝尖下一横指作跗骨窦切口,长6~8 cm自后跟骨后结节经后关节面延伸至跟骨前突,切口与足底平行,锐刀全层剥离软组织筋膜瓣,暴露后距下关节面,观察复位情况及骨折断端,骨外壁隆起,骨折端卡压腓骨长短肌腱,给予松解,通过小切口向骨折断端插入小骨撬,撬拨内侧壁,复位跟骨内侧壁,恢复后距下关节面临时用2枚克氏针固定,再恢复跟骨高度和宽度,而后于跗骨窦切口植入跟骨海马钢板或低切迹钢板或小T钢板及锁定螺钉固定,挤压复位膨出的外侧壁,骨折块固定完毕后冲洗切口,无需留置引流管,切口敷料加压包扎(见图1)。术后处理与L形切口组相同。

1.3 观察指标 比较2组手术情况、恢复情况、术后并发症发生情况,以及术后12个月足踝关节功能变化。其中,手术情况包括手术时间、术中出血量,恢复情况包括术后住院时间、骨折愈合时间。足踝关节功能评价时间点为术前、术后1年,评价指标包括Bohler角化、Gissane角化、跟骨中部宽度变化以及Mayfand评分化。Bohler角即跟骨后关节面最高点分别向跟骨结节和前结节最高点连线所形成的夹角[5],Gissane角为跟骨前后面之间的夹角[6],Mayfand评分总分100分,得分越高则足功能恢复越佳。疗效评价标准[7],优:Mayfand评分≥90分,无疼痛感,行走正常;良:Mayfand评分75~<90分,轻微疼痛,行走基本正常;可:Mayfand评分50~<75分,明显疼痛,轻度跛行;差:Mayfand评分<50分,剧烈疼痛,严重跛行;优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用t检验、χ2检验和秩和检验。

2 结果

2.1 2组手术情况比较 跗骨窦切口组手术时间、术中出血量均明显低于L形切口组(P<0.01)(见表2)。

表2 2组手术情况比较

2.2 2组恢复情况比较 跗骨窦切口组术后住院时间明显短于L形切口组(P<0.01),2组骨折愈合时间差异无统计学意义(P>0.05)(见表3)。

表3 2组恢复情况比较

2.3 2组并发症发生情况比较 跗骨窦切口组术后发生切口感染2例,并发症发生率为5.00%(2/40);L形切口组切口感染3例、皮瓣坏死1例、距下关节炎2例、跟腓撞击症1例、疼痛2例,并发症发生率为22.50%(9/40),跗骨窦切口组并发症发生率低于L形切口组(χ2=5.16,P<0.05)。

2.4 2组足踝关节功能变化比较 2组术前Bohler角、Gissane角、跟骨中部宽度、Mayfand评分差异均无统计学意义(P>0.05);2组术后1年Bohler角、Gissane角、跟骨中部宽度、Mayfand评分均高于术前(P<0.05);跗骨窦切口组术后1年Mayfand评分明显高于L形切口组(P<0.01)(见表4)。

表4 2组足踝关节功能变化比较

2.5 2组临床疗效比较 跗骨窦切口组术后1年临床优良率为77.50%(31/40),高于L形切口组的60.00%(24/40)(P<0.05)(见表5)。

表5 2组术后1年临床疗效比较[n;百分率(%)]

3 讨论

跟骨骨折是足部骨折中常见的跗骨骨折,多由垂直暴力造成,而跟骨解剖额结构复杂,承受全身重量,若骨折治疗不当,极易导致足跟顽固性疼痛、平足、跛行等多种后遗症[8-9],因此,尽快恢复跟骨形态、保证坚强内固定,是改善病人足踝功能的关键环节。

扩大跟骨外侧L形切口入路是当前临床治疗SanderⅡ~Ⅲ型跟骨骨折的常用术式,其优势包括骨折线显露清晰、腓肠神经损伤风险低、术中操作方便等,但也存在一定弊端,如术野中关节面暴露困难、对跟骨外侧血供影响较大等[10],故病人术后易发生切口皮缘坏死,且一旦发生创伤性骨关节炎,则难以治愈[11]。因此,如何进一步降低跟骨骨折术后并发症发生风险,一直是临床工作者钻研的重点方向。

近年来,跗骨窦切口入路在跟骨骨折的治疗中备受关注,与传统术式相比,其优势在于手术切口显著缩小、手术视野暴露充分,且术中软组织损伤小、一般无需植骨,减轻了病人的经济负担[12-13]。本研究结果显示,跗骨窦切口组手术时间、术中出血量均明显低于L形切口组,且术后住院时间更短,印证了上述结论。同时,此次研究在跗骨窦切口的基础上予以改良,作外侧改良切口,在不牺牲跟骨骨折复位及内固定质量的前提下,在降低术后并发症发生率方面也发挥了积极作用,故跗骨窦切口组术后并发症发生率仅为5.00%,低于L形切口组的22.50%。

Bohler角为跟骨结节关节角,其正常范围为25°~40°;Gissane角为跟骨交叉角,正常范围为120°~145°[14]。跟骨骨折是导致Bohler角、Gissane角缩小的主要原因,且既往研究[15-16]显示,Bohler角、Gissane角与跟骨骨折病人严重程度及预后均有着密切关联,亦有研究[17]指出,距下后关节面损伤程度也与病人预后有关。本研究结果显示,跗骨窦切口组术后1年Bohler角、Gissane角恢复与L形切口组相当,说明改良跗骨窦切口钢板固定,能够确保距下后关节面的成功复位,同时,跗骨窦切口组术后1年Mayfand评分明显高于L形切口组,考虑与扩大跟骨外侧L形切口的弊端有关:该术式术中难以判断距下后关节面内侧复位质量,且繁琐的摄片流程不可避免地导致手术时间延长,使病人术后感染风险上升[18],故虽然L形切口组即便距下后关节面复位满意,其足功能恢复情况亦不及跗骨窦切口组。在临床优良率的对比中,跗骨窦切口组、L形切口组术后1年临床优良率分别为77.50%、60.00%,前者较后者临床优良率更高,说明改良跗骨窦切口治疗效果更为理想,该结果也证实了改良跗骨窦切口治疗SanderⅡ~Ⅲ型跟骨骨折的确切疗效。

综上所述,改良跗骨窦切口治疗SanderⅡ~Ⅲ型跟骨骨折的疗效优于扩大跟骨外侧L形切口钢板固定,且前者术后恢复更快、并发症发生率更低、足部功能恢复更理想,值得临床推广应用。