翩翩油纸伞悠悠中华情

2023-10-12南巷旧人

南巷旧人

油纸伞是汉族传统用品之一,已有1000多年历史。以手工削制的竹条做伞架,以涂刷了天然防水桐油的皮棉纸做伞面。油纸伞是世界上最早的雨伞,纯手工制成,全部取材于天然,是中国古人智慧的结晶。

春秋末年,鲁班的妻子把竹子劈成细条,在细条上蒙上兽皮,样子像“亭子”,收拢如棍,张开如盖,制成了最早的雨伞。纸出现以后,人们在伞纸上刷桐油,用来防水,文人雅士亦会于上油前在伞面上题诗作画,以遣情怀。

油纸伞主要由伞骨、伞面、伞柄、伞尖、伞把、头巾等部位构成。传统油纸伞的制作过程非常烦琐,全部依赖手工完成。民间有谚语:工序七十二道半,搬进搬出不肖算。大致来讲,分成如下几步:号竹、做骨架、上伞面、绘花、上油。

西湖绸伞:撑开一把伞,收拢一节竹

西湖绸伞,全称“西湖竹骨绸伞”,是浙江省杭州地区特有的传统手工艺品,西湖特产之一。西湖绸伞创始于20世纪30年代初。以竹作骨,以绸张面,轻巧悦目,式样美观,携带方便,既可遮蔽阳光,又可作为装饰品,集实用性与艺术性于一体,故素有“西湖之花”的美称。西湖绸伞作为绸伞家族中最亮丽的一支,脱颖而出,现成为中国绸伞的杰出代表。

西湖绸伞经历多年的进步和积淀,于2005年5月入选浙江省首批非物质文化遗产名录。2008年6月7日,浙江省杭州市申报的伞制作技艺(西湖绸伞)经中华人民共和国国务院批准,被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号为Ⅷ-140。2019年11月,西湖竹骨绸伞被列入国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单。

【历史起源】

杭州历史悠久,有着“丝绸之府”的美称。早在秦汉时期,杭州的丝绸制造业就相当发达,随着京杭大运河的开通,杭州的经济文化迅速发展,尤其是中唐以后,随著丝绸的普及,绸伞进一步得到流行。南宋时临安是中国的制伞中心,市场上绸伞种类繁多,出现了大小黄罗伞、清凉伞等各式各样的伞。随着南宋定都临安,杭州的发展由此进入了鼎盛时期。清代末期以来,随着公路、铁路等交通运输的发展,杭州依托京杭大运河和公路、铁路的便利,以及发达的丝绸产业,从而促进了杭州丝绸制造的发展与伞业的繁荣。

西湖绸伞创制于1932年,由杭州都锦生丝织厂研创。都锦生受到国外绢伞的启发,利用杭州丰富的丝、竹原材料资源,在制伞师竹振斐的不懈努力下,克服选料、伞骨技术、伞面装饰等诸多困难,最终研制成功。

【工艺特征】

西湖绸伞以杭州本地独有的淡竹、杭州丝绸为原料,以杭州西湖风景为装饰图案,整个生产流程包括18道重要工序:选竹、伞骨加工、车木、伞面装饰、伞骨撇青、上架、串线、剪边、折伞、贴青、刮胶、装杆、包头装柄、穿花线、钉扣、修伞、检验、包装。每一道工序的技术标准都极其严格,对技术工人的技艺要求是较高的。

西湖绸伞主体由伞骨和伞面组成,伞骨制作采用古老的套合技艺,不用任何黏合剂。伞面以丝绸为面料,以刷花、彩绘和刺绣等技法加以装饰。刷花以杭州西湖风景为题材,采用多种套色;彩绘利用传统国画技法,在伞面上绘制仕女、花鸟等内容;刺绣题材多样,工艺精细,鲜丽秀雅,具有良好的艺术效果。

按其用途,西湖绸伞可分为日用伞、装饰伞、舞蹈伞、杂技伞、排须伞等种类。西湖绸伞造型轻盈,设计奇巧,制作精细,高雅美观,既实用又有艺术欣赏价值。无数的中外游客来到杭州,在饱览西湖风光之余,也常常带走一把西湖绸伞来留存对杭州、对西湖的美好记忆。

【非遗传人】

宋志明,1978年进入杭州市工艺美术研究所西湖绸伞研究工作室工作,拜著名的西湖绸伞制作技艺创始人之一竹振斐先生为师,全面系统地学习西湖绸伞的制作技艺。

1985年,为解决传统的西湖绸伞防雨功能缺失难题,宋志明跟随师傅竹振斐千里寻师,远赴沈阳化工研究所、辽宁化学一所等科研所,寻访高效的防水配方,返回杭州后协助师傅反复试验,试制成功了第一把防雨西湖绸伞。

1990年,宋志明参与研发和制作的绣花、绘画西湖绸伞系列,参加在北京举行的中国工艺美术品百花奖,在评选中获得了百花奖新产品一等奖。

2000年,宋志明自行研究、创新、设计、制作的直径25厘米的工艺伞(西湖绸伞),获得国家新型实用专利。

2003年,宋志明创作设计制作的彩绘京剧脸谱图西湖绸伞投放市场后,深受中外人士的喜爱,市场占有效率较高,荣获2003年杭州市优秀旅游商品金奖。

2005年,宋志明创意设计制作的传统西湖特产工艺品三件套,投放市场后深受广大消费者喜爱,获得2005年杭州市优秀旅游商品铜奖。同年,宋志明参与了申报浙江省非物质文化遗产西湖绸伞项目的实际工作,提供了大量的实物和相关资料。

2009年,宋志明被确定为国家级非物质文化遗产伞制作技艺(西湖绸伞)代表性传承人。

从2013年开始,宋志明在浙江省文化馆民间艺术研究中心,每年进行两期的社会工艺技艺传承教学,至今已经成功举办二十多期西湖绸伞制作技艺传承培训班。2013年,受中国国家图书馆邀请,赴北京参加国家图书馆举办的“丝绸的记忆”特展,展出的西湖绸伞受到中外各界人士的一致好评和喜爱,进一步扩大了杭州西湖绸伞的影响力。展会上,他本人捐赠了5把最具制作技艺特色的西湖绸伞,被国家图书馆永久收藏。

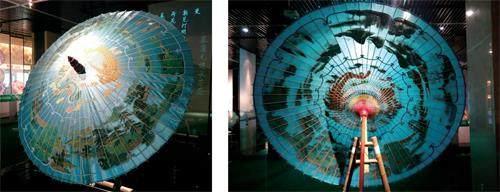

2016年,宋志明创新研发成功发光伸缩杆西湖绸伞,伞头、伞柄采用竹藤编织,伞杆可伸缩,发出淡淡的绿色光芒。此外,还创新制作了伞面半径122厘米,长280厘米的大型西湖绸伞,此伞集多种工艺于一体,伞面以西湖十景为主题,配以龙凤吉祥图案,伞杆由红木制成,头柄浮雕祥云。

从2017年3月开始,宋志明西湖绸伞技能大师工作室和杭州第一技师学院联合建立了西湖绸伞制作技艺教学传承基地,长期为学院学生传授西湖绸伞的制作技艺。

一把油纸伞,诉说千年人文

【历史】传统伞艺活化石

油纸伞实际出现的时间是在造纸术发明后。《天工开物》中书:“凡糊雨伞与油扇,皆用小皮纸。”奇志故事《白蛇传》中,一把油纸伞成为许仙和白素贞传情的工具。

地处两江之畔,春雨绵绵,梅雨淅沥,秋雨潇潇,冬雨迷蒙,多雨成了泸州人不离油纸伞的缘由之一。据泸州史学界的广泛说法,四川泸州分水油纸伞的制作始于明末清初,已有400多年历史,被誉为“中国民间伞艺的活化石”。

清光绪八年(1882年)《泸县志·卷第三》载:“泸制(桐油)纸伞,颇为有名。城厢业此者二十余家。崇义分水岭亦多此者,而以分水岭所制最佳。近有美美,工作益精巧。”由此可见,至少在清代,分水油纸伞已在泸州城乡广泛运用,且其制作工匠之多,工艺水平之高,使用者之众,确是有案可稽的。

从明末清初到20世纪70年代,是分水油纸伞的鼎盛时期。20世纪初,泸州人许桐生创立“许桐生老伞铺”字号,凭借其精湛的技艺,将油纸伞的技艺推向了巅峰。在长达300余年的时间里,小小的分水岭从事油纸伞业的匠人就多达1000余人,“家家都有制伞匠,户户都会编伞线”。在此之后,随着钢架伞和布伞的普及,油纸伞生产工人纷纷转行,油纸伞的百年辉煌逐渐落幕,只有老街寥寥几座院落,传出了沙沙的笔刷声。

【技艺】一把伞90道工序

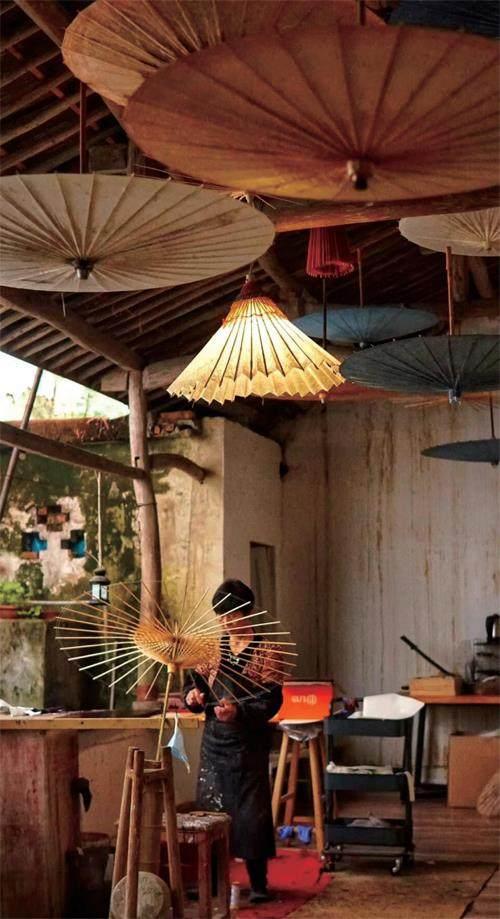

在分水岭老街,“泸州江阳区分水伞厂”的牌匾已然斑驳,经历了几代人的劳作踩踏,略显逼仄的小作坊随处可见斑驳的地砖,但石墙之内,有着百年香味的积淀。几个工人坐在院内,号竹、做骨架、上伞面、绘花、上油……静谧之中,时间凝结。

分水岭油纸伞从原材料的选取到工艺都秉承古法。取材于天然的楠竹、岩桐木、皮纸和桐油,其制作工艺承袭了制伞大师许桐生的传统技艺。

从选料到制作,分水油纸伞的每道制作工序都很復杂、精细,且富有艺术性。伞骨得选蜀南竹海等地海拔800米以上的深山老楠竹,伞面要用当地油桐经特殊熬制的熟桐油浸泡制作。单是其中的一道工艺——“满穿伞”,就要用五色丝线穿渡2000多针。制作一把伞,须经锯托、穿纹、网边、绘画、印刷、糊纸、扎工、晃油、箍烤等90多道工序,使用上百种古老的传统工具,其中单是零件就达80多种。在所有工序中,除了钻孔等少数几个可以用工具取代的步骤,余下的全由工人手工完成。所以,制作完成一把伞,至少需要半个月。

“条子反复撑收3000次不损坏,清水浸泡24小时不脱骨,顶五级风行走不变形。”分水油纸伞第六代传人毕六福这样定义一把成品伞。

“人如伞骨正不朽”,做伞亦是做人。伞之外形,顶天立地,蕴含着中国古典文化精髓“天人合一”的文化概念;伞骨同聚一轴,象征着团结与力量,其骨正刚直,则象征着人刚正坚毅的不朽风骨。伞骨下重叠交错的丝线,是手艺人的智慧,伞面上精巧细致的花样,是传承人的匠心。历经百年,分水油纸伞在被时光不断检验后,散发出“真理性”。

【传承】向世界展示中国

毕六福是泸州分水油纸伞的第六代传承人,也是唯一一个仍然坚守的分水油纸伞厂掌门人。在泸州400余年的分水油纸伞制作历史长河中,毕家就占据了300多年。

时光回溯到20世纪中叶,一条不长的街,家家户户都在制伞,一到晒伞的时候,天上地下铺满了红伞,竹竿、桐油香气四溢。20世纪80年代以后,受尼龙伞冲击,分水热闹的油纸伞一条街逐渐成为记忆,只有老毕坐在摇摇欲坠的伞厂前,穿线、绘花,从事着祖祖辈辈都在做的事。

值得庆幸的是,老毕的儿子毕原绅放下成都不错的工作,毅然回到分水老街,接手父亲的重担,正式成为分水油纸伞制作技艺第七代传承人。或许正是这种血脉的连接延续,让分水油纸伞技艺不断传承。

注入了新鲜血液的分水油纸伞,得到了创新发展。从初始的单一红色伞,到绘有龙凤呈祥、三潭印月等图样的手绘伞,再到石印油纸伞,再发展为将鲜花、树叶植入其中的特色伞。

一把油纸伞,连接了厚重的文化根基,诠释了手艺人的浪漫情怀,承载了新的时代内涵。

“要真正留住这把伞,还要走非物质文化遗产保护的路。”为保留住最后的手工油纸伞技艺,泸州市和江阳区两级政府实现了为油纸伞申遗保护的“三级跳”。

2006年9月,分水油纸伞被列入泸州市非物质文化遗产。2007年3月,分水油纸伞被评为省级非物质文化遗产。2008年3月,分水油纸伞申报为国家级非物质文化遗产。

在此之后,分水油纸伞开始大步迈向国内国际舞台。2019年2月,毕六福作为四川唯一代表参加中国国家博物馆举行的中法建交55周年“新考工记——中法手工之美”展览,此次参展的三把油纸伞被国家博物馆收藏;2019年5月,“亚洲文化嘉年华”在国家体育场举行,分水油纸伞作为武术节目《墨之韵》的道具与成龙同台演出;2023年5月,分水油纸伞亮相成都大运会,此外毕原绅还带着分水油纸伞走出国门,参加四川文化巴黎路演活动,向世界展示中国非遗文化。

以纸伞重现风雅,为技艺寻得新生

从西湖断桥到江南雨巷,古往今来许多文人墨客的笔下都曾描绘过油纸伞。撑一把油纸伞,走在悠长又寂寥的雨巷,听微风细雨在耳边呢喃,想象自己是像丁香一样的姑娘,娉婷袅袅,风姿绰约……在余杭区瓶窑镇瓶窑老街,这样的绮丽幻梦就能实现。

余杭纸伞从清乾隆三十四年(1769年)至今,已有250余年的历史了。由于品质精良,经久耐用,曾经深受人们欢迎。

但随着社会生活的变化,油纸伞已经逐渐淡出现代生活,它的发展和承载的意义也渐渐被人们遗忘。只不过在千里之外的浙江杭州,来自余杭的90后“非遗技艺的守护人”刘伟学,和一群年近花甲的老师傅们,在一个小山坳里琢磨着他们的“纸伞王国”。

【匠心守护】“90后”传承百年工艺

20世纪70年代,随着钢骨伞的上市,油纸伞逐渐消失在人们的视野中,原本在江南地区很受欢迎的余杭纸伞也难逃命运,其制作技艺甚至一度中断。然而,总有一些传统手艺的守护者,坚持着这份倔强,刘伟学的爷爷刘有泉便是其中之一。

刘有泉是余杭纸伞的非物质文化遗产传承人。31年前,他徒步几十里山路,挑回来100多把伞骨。2006年底,他召集了4位制伞老师傅成功恢复了复杂的纸伞制作技艺,并在村内传授。2007年6月,余杭纸伞被列入第二批浙江省非物质文化遗产名录。

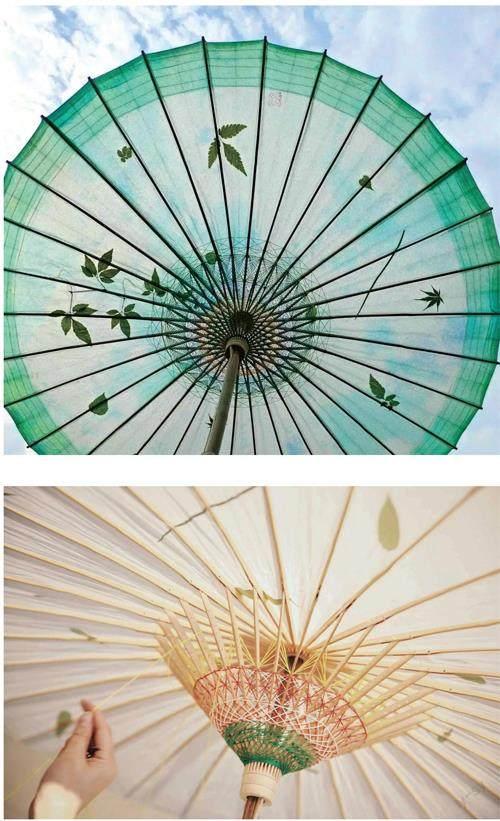

刘有泉常年与油纸伞为伴,刘伟学便从小看着爷爷制作纸伞:山中刚毅挺拔的毛竹,变成了铮铮伞骨;一张张桃花纸,化成了模样清丽的伞面……一把伞至少要经过锯竹、刮青、平头、劈骨、锯槽、削骨、排伞骨、穿伞、糊伞、装柄等70多道工序。以桃花纸为伞面,在柿子漆里浸透,一张一张粘贴在伞骨上。用发线扎好,伞面糊好后绘上图案,涂上熟桐油,然后在室内吊起阴干,再到制作完成,整个过程急不得,还要有耐心。

刘伟学小时候就听爷爷提起过余杭纸伞的辉煌。据说,余杭纸伞已经有230余年的歷史。但这辉煌,随着新工艺新产品的到来戛然而止。有了机器生产的钢骨伞,余杭纸伞的生产逐渐式微,到了20世纪70年代彻底停产。

16岁的刘伟学第一次亲眼看着老师傅们精心制作油纸伞,内心充满了好奇,也是在那一刻,他的内心种下了一粒种子,“纸伞情结”也在心中生根发芽。

看着爷爷日复一日悉心传承着纸伞技艺,精良的制法和深厚的文化内涵,仍然改变不了传统手工艺师傅们面临的传承难继的窘境,他觉得自己应该做些什么。

余杭纸伞技法精良,制作复杂、周期长、利润低,这些是导致其传承难继的重要因素。2014年,刘伟学从杭州师范大学环境艺术设计专业毕业。工作一年后,他辞去了设计公司的工作,决定返乡回到爷爷身边,接过余杭纸伞技艺传承的衣钵。回到老宅的刘伟学和爷爷一起学习余杭纸伞制作技艺,也有了瓶窑镇塘埠村余杭纸伞的第三代传承。

距离瓶窑镇大约10多公里,在“西坞村”这个小村落,为了让自己沉下心来,他回归山野,从头学习制伞,将自己扎进这门手艺里。刘伟学在保留老宅原貌的基础上,将山林中的祖屋设计并改造成一家“余杭纸伞展示馆”。走进其中,仿佛置身于“纸伞王国”,眼前的老师傅提起竹刀,关于纸伞的记忆都呼啸而回。

“90后”刘伟学和“40后”刘有泉是两代人,但是身上又有一种共通之处——对余杭纸伞的热爱。

余杭纸伞一直秉承传统工艺,整个制作过程都需要全手工制作。一把纸伞的完成至少需要经过70多道工序,其中制伞骨、糊伞面两大工艺,制作最为考究。一般情况下,一把伞的制作,就需由四至五名掌握不同技艺的工匠合作完成。刘伟学并没有知难而退,反而继承了其中最难掌握的一项——劈伞骨。

学设计出身的刘伟学觉得传统手工艺既要保留也要传承,但在伞面颜色和用材上可以做创新,让纸伞更符合当代人的喜好和需求。在颜色设计上,他会花费大量的时间自己动手调色。在用材上,为使油纸伞更经得起风雨,他将传统的桃花纸改为软硬适中、韧度十足的手工皮纸,并采用叠糊工艺提高油纸伞的品质。

刘伟学平时会带着几位制伞老师傅一起参加学术研讨会、“非遗”进课堂,开设面向大众的文化课,他还在家乡建立了一个余杭纸伞馆,不断用多样化的方式展示余杭纸伞的魅力,希望在未来,有更多的年轻人愿意来了解和学习这项传统手工艺。

正因为有这样一群老一辈的手艺人和新一代的“守”艺人,他们将自己的生活和油纸伞紧紧相连,我们才能看到这些古法手艺的存在,并且有机会亲手去触摸它们。如今,随着新国潮、汉服热的兴起,传统手艺正在焕发着不一样的生命力。古老的油纸伞回归成了一种文化符号,被越来越多的年轻人所了解、所喜爱。

【注入生命力】让“老行当”变“新潮流”

“余杭纸伞能到故宫展示,对我们来说是一种鞭策,我们要把它更好地传承下去!”对刘伟学来说,所有的尝试都是为了不让油纸伞止步于工艺品,“非遗技艺更需要生命力”。

“老底子”的东西不一定是暮气沉沉的,传统油纸伞也不能止步于“仅供观赏”的工艺品,而是要给它注入新的生命力,让“老行当”变成一种“新潮流”。

怎样才算有生命力?“用到生活中去。”在刘伟学看来,“好用”“实用”且“精致”是余杭油纸伞在钢骨洋伞中脱颖而出的核心竞争力。

为了让纸伞更好用,刘伟学做过许多尝试:传统的桃花纸透而薄,使用时稍不留意就会划破,尝试了近百种不同的纸品后,刘伟学最终选择软硬适中的手工皮纸,并采用叠糊工艺提高纸伞的品质。为了减轻油纸伞的重量,多方对比后最终选用压缩竹,代替稍显沉重的实心木头,年轻女孩拎起来也不费劲。在检测部门的检测之下,刘伟学的纸伞可以达到1000次开合,远远超过国家晴雨伞300次开合的标准。

“一开始我们做伞,只是作为一个传承保护,但这只能做到让纸伞存在,却没办法让它发展得更好。”

酒香也怕巷子深,为了让自己的这坛“好酒”飘出“幽深长巷”,刘伟学发挥出90后的创新优势。2017年,刘伟学开出一家网店“纸伞之家”,上架了第一件“宝贝”——纯白色古典工艺油纸伞。他的网店坚持保留手工制作传统工艺,刘伟学和老师傅们一年最多只能做1000把纸伞,产量是普通造伞厂的万分之一,纸伞的定价在300~600元。

“一把纸伞,从制作到交付,一般需要7天到半个月。”虽然刘伟学的网店一年只能卖1000把纸伞,但是现在已经吸引了8万多粉丝关注。同时,刘伟学还将纸伞结构融入衍生品的设计之中,制作出灯、桌椅等更实用的产品,让余杭纸伞作为一种文化元素、一个传统IP渗透进生活的方方面面,成为日常生活“一个既传统又时髦的仪式感”。

以良好的美学基础和设计思维,刘伟学让余杭纸伞“活”了起来,不断实现破圈破层。

今年年初,《国家宝藏·展演季》衍生联展在北京故宫开展,余杭纸伞惊艳亮相!2015年,刘伟学制作了一把直径长达3米的户外伞,惊艳亮相巴黎M&O时尚家居设计展,受到了国内外的一致好评;2016年,刘伟学以余杭纸伞工艺为基础,设计了一把名为“米蓝”的油纸伞在米兰设计周展出……

用传统工艺点亮中国设计,刘伟学让余杭纸伞走上了国际化道路。

“我不想只做一个卖伞的人。”刘伟学走进学术研讨会、学生假日学校,开设面向国际友人的文化课堂等,不断用多样化的方式展示着余杭纸伞的魅力,“至少余杭纸伞的制作工艺在自己的手里,还能通过这样的方式留下来,不会消失得无影无踪”。重新诠释油纸伞的过程中,他也一直在找志同道合的年轻人,也希望更多年轻人能拿起余杭油纸伞,它们不只是雨具,而是与汉服国风一样,成为日常生活中的仪式感,“一个既传统又时髦的仪式感”。

【带动就业】让乡亲们一起“富”起来

余杭纸伞“走出去”,经济效益“引进来”。走出国际范的余杭纸伞给瓶窑镇创造了新的就业机会,带动乡亲们一起经营,共同富裕。

“从厂里退休后就一直闲在家里没事干,现在我每天都来工作室糊伞,走路也就5分钟。跟同村的老朋友们一起聊着天,小日子别提多自在了。”年过60的刘奶奶一边做着纸伞,一边乐呵呵地说。

据刘伟学介绍,余杭纸伞馆的老师傅大多是退休在家,或是没有工作的。“村里的这些阿姨们,糊伞面、排伞骨、穿花线、修边等,以前不会没关系,从基礎纸伞工艺开始,一样样都能学起来。”有了余杭纸伞馆,这些“无业村民”如今都有了体面的工作,每天聚在一起专心做纸伞,“忙”得不亦乐乎。

与此同时,刘伟学还招募年轻人加入,吸引他们返乡回村。“月初我们刚招了一位1998年的小女孩,之前她在某服装贸易公司从事新媒体运营工作,现在她回到塘埠村,负责余杭纸伞传统工艺的线上宣传推广,帮她实现了‘返乡梦’。”

“我鼓励让更多村民加入纸伞的制作工序中来,将这项传统工艺一直延续、传承下去,助力乡村振兴,促进共同富裕。”目前,刘伟学的纸伞馆已有7位年近花甲的老师傅、4位年轻的设计师和运营者,大部分是本村村民,陆续也有其他村的新鲜血液加入,一起在这个小山坳里专心经营着属于他们的“纸伞王国”。

余杭纸伞技艺传承人刘伟学荣获第一届余杭区“十佳农村青年致富带头人”荣誉称号。这位90后设计师秉持“藏设于野,人间品味”的宗旨,让油纸伞面向大众、走向国际,为传统技艺开辟出一条不传统之路。

守护余杭纸伞,是爷爷的初心。如今,刘伟学将这份初心传递,利用自己的所长,为余杭纸伞注入新的活力,让它的魅力继续绽放。