古籍修复:妙手补千年 全在一指间

2023-10-11周晨亮

周晨亮

在国家图书馆古籍馆文献修复室,时间的刻度好像被无限拉长。百余年来,一代代国图的古籍修复师在这里青灯黄卷、兢兢业业,将国家宝藏尽量完好地传给后人。如今,一批“80后”“90后”年轻人接过了接力棒,成为新时代的古籍修复中坚力量。

位于国家图书馆内的古籍修复组工作间是一个约6 0 0多平方米的大开间。开阔的工作空间内,一部分区域是工位,另一部分则放置着一些公用的工作台,一台台修复图书的设备和各种用于修复古籍的纸张、工具整齐地码放在工作台旁。“我们修复组一共有22人。”国家图书馆古籍馆文献修复组组长胡泊介绍。

“80后”胡泊在国家图书馆从事古籍修复工作已有15年。他说:“我们实行组员负责制,一般是一个人负责具体的几册古籍的修复,当面对工作量大、修复难度高的古籍时,也会安排一个牵头人,大家合作修复。”

制定修復方案、拍照、分析测试、去污除霉、染制补纸、修补书叶、修复画芯、全色、装帧形式复原……工作室里,这些工序周而复始地上演。一件件来自不同年代、装帧样式各异的古籍,经过修复师的各类修缮,重获新生。

古籍留存 难之又难

古籍凝聚着前人的心血和智慧,记载着中华民族过往的辉煌,它是不能割裂的民族记忆,也是传承中华文明的重要载体。在中国数千年的历史文明中,曾经存世的古籍浩如烟海,但真正能够保存下来的只是极少一部分。如明代藏书家叶盛所云:“夫天地间物,以余观之,难聚而易散者,莫书若也。”之所以如此,主要是因为在这千百年来,历史上那些卷帙浩繁的珍贵典籍往往会在战争或天灾中横遭摧残;即便是和平时期,各种虫噬鼠咬、水火之患也在所难免。在岁月的侵蚀下,能遗存下来的古籍少之又少。而那些侥幸保存下来的,也面临着老化、絮化等诸多困境。

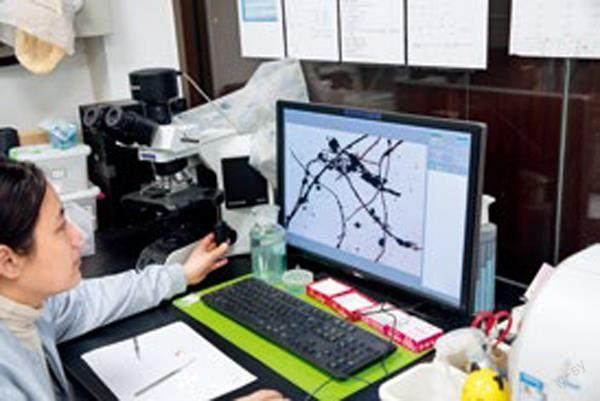

以久负盛名的《永乐大典》为例,原本这一经典有着11095册的巨大规模,目前留存的只有400册左右,存留的数量还不到原书的4%。根据汉文古籍普查结果,目前我国存世的古籍大约在270万部,保护、修复和利用的任务十分繁重。

2021年,经国务院批准公布的六批《国家珍贵古籍名录》和“全国古籍重点保护单位”,已有13026部珍贵古籍和203家单位入选。

目前,对古籍的保护主要可分为两类:一是原生性保护,二是再生性保护。所谓“原生性保护”,主要是指不改变原件载体的情况下对古籍进行修复、加固及改善藏书环境等;“再生性保护”则是指通过各种现代技术手段将古籍内容复制或转移到其他载体,以达到对古籍长期保护和有效利用的目的。

古籍修复的主要目的是保护珍贵历史文献,延长其使用寿命,而不是单纯追求书籍修复后的完整和美观。如今,古籍修复流程更加严格规范。专家团队通过检测了解古籍的年代、装帧形式、破损情况和纸张类别,制定修复方案,选配纸张、进行补缀、修复……更好地遵循“抢救为主,最小干预,过程可逆”等古籍修复原则,保存了珍贵的历史文献。

学古不泥古 甘坐冷板凳

走进国家图书馆古籍修复工作室,时光仿佛慢了下来。偌大的工作间内,每个人都在各自忙碌着,除了偶尔设备和部分操作发出的声响,很多时候几乎落针可闻。

“古籍修复涉及版本、美术、印刷、化学、植物、微生物、造纸、纺织等多个学科,早已不是简单的粘粘补补,一开始就要踏踏实实地从实践中学习。”胡泊说。刚入职时,胡泊是修复组里年龄最小的。“老师们细心教我,组里还积极联系业内名师、名家,指导我学习修复技术,派我参加国家古籍保护中心举办的提高班,一步一步踏实地学下来,我的业务技能和科研能力得到显著提升。”胡泊说。

“管理工作再忙,也不能放下业务”,这是老师们常对胡泊说的话。在忙完各种案头工作后,胡泊会抓紧一切时间磨练修复技术、动手修复藏品。“周末我也会做一些技术的攻关和实验工作,会去研究像是大理石花纹纸制作工艺、书口镶金工艺、传统烫金工艺、撞边手卷制作工艺等技术。”胡泊说。

保证古籍安全和修复质量永远被摆在第一位。“补天之手、贯虱之睛、灵慧虚和、心细如发。”这是明代周嘉胄在《装潢志》里提出的装裱良工应具备的本领。今天的古籍修复师们依然恪守工匠精神,传承着为古籍“续命”的传统技艺。

古籍的“病症”,每一种都不好对付。有些几乎皱成一团的书页,修复师们要耗费一整天甚至几天来慢慢展平修复,哪怕一片小小的纸屑都要小心整理分析,努力归位。为选择合适的修复纸张和实现染色效果,他们反复地讨论、试验,甚至尝试遵循古法,严格按照中国传统的手工造纸技术自己抄造纸张。

青年古籍修复师宋晖回忆称,由于年代久远,有的古籍已经变成了“书砖”,粘连特别厉害,后来用湿揭的方式,用笼屉一点点蒸,光是揭开就用了十几天。“古籍修复的过程特别漫长,看上去不出活儿,真得坐得了冷板凳才行。”

国家图书馆现有古籍修复师22人,青年修复师占比超过70%。最近,中国文物保护基金会联合国家图书馆开展的古籍保护公益项目取得新进展,颐和园“样式雷”建筑图档以及一些传世名碑拓片,正在他们的手中重现光彩。

青年修复师是古籍修复“国家队”的年轻力量。他们尽管有着不同的求学背景、不同的专业兴趣方向,但共同之处是对古籍修复工作都有着内化为本能的热爱。

记者见到李屹东时,他正在悉心修复一幅来自中国佛教协会收藏的明代万历年间的《孔雀明王图》水陆画。从他的每个动作中,都能看到“手艺人”特有的细心、耐心与严谨。李屹东毕业于中央美术学院古书画鉴定专业,2015年硕士毕业就加入了国家图书馆文献修复组。他认为修复这批水陆画最大的难点在于对画作材质的把握与处理。因为这些水陆画中,大部分的材质是稀薄绢,尺幅比较大,命纸上也有绘画,所以不能简单地揭掉画心命纸,而是需要将原画心和原命纸填充浆糊再“如旧修旧”。

架起技艺传承与科技融合的桥梁

早在京师图书馆时期,国家图书馆就配备了文献修复人员。1949年至1965年,《赵城金藏》全面修复,让残破的国宝级珍贵文献获得新生,其后敦煌遗书、《永乐大典》、西夏文献、“天禄琳琅”陆续得到修复。身处国家图书馆“国家级古籍修复中心”这样一个平台,胡泊时常思考的,不仅是一个工作室的发展问题,还有行业的使命与未来。

“纵使每年的修复数量已经比以前有了大幅提高,但国图22位修复师一年修复的古籍总数量,目前也只能达到2000余册件。相比我国3000万册件古籍之中待修复的存量,我们的力量还太小。”胡泊说。

“近年来,国家图书馆将目光投向新科技领域,希望有一天能运用新的技术让古籍修复提速。”胡泊表示,古籍修复已逐步发展成了一个融合传统技艺和现代科学技术手段的职业,得到了社会各界越来越多的关注,发展势头很好,但也存在一些制约问题,比如,如何提高修复效率。“现在国家的古籍修复力量和技术水平,已经发展到了比较高的新阶段,年轻人拥有更多的知识储备,再结合最新的技术工艺、科研设备,一定能够做出新一代人自己的贡献。”

对传承保护工作而言,古籍的修复和保存只是第一步。更重要的是,作为人类文明的共同财富,它不应被束之高阁,而应与世人和现代生活相联系。让古籍走出馆阁,走进大众视野,势必要利用各种新技术、新手段。

从20世纪80年代开始,我国有关部门已经开始了古籍数字化的工作,但因为各种原因,取得的成果较少。直到最近二十余年,随着计算机及网络技术的发展普及,尤其在2007年启动实施“中华古籍保护计划”以来,古籍数字化进程不断加快,取得了很大进展。

古籍数字化是通过规模化、系统化的扫描、微缩、识别、录入、存储、搜索等现代技术手段,让古籍的原始面貌以数字化的形式完整清晰地保留下来,同时还能实现全文检索、文本比对、自动标点、数据分析等功能。它不仅能从根本上解决实地翻阅对古籍造成的各种潜在损害,而且还能彻底打破古籍阅览的时空限制,让不同地区、不同单位、不同级别的读者有同等机会获取难得的古籍资源,大大降低了获取成本,同时也有助于提高研究效率,并丰富了古籍利用的方式和手段。

古籍数字化及其活化利用需要高校、图书馆、研究机构等诸多部门的共同参与和努力,同时也需要充分利用人工智能、大数据等现代技术优势,以尽可能地激活古籍在新时代的传播力和生命力。

古籍修复的主要目的是保护珍贵历史文献,延长其使用寿命。而不是单纯追求书籍修复后的完整和美观。如今,古籍修复流程更加严格规范。专家团队通过检测了解古籍的年代、装帧形式、破损情况和纸张类别,制定修复方案,选配纸张、进行补缀、修复,更好地实现“抢救为主,最小干预,过程可逆”等古籍修复原则。

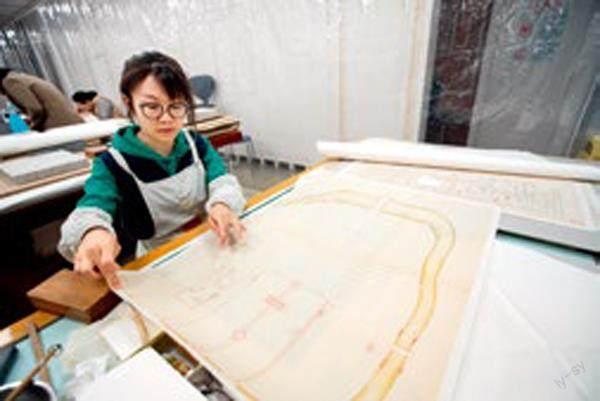

① 古籍修复师正在小心翼翼地揭开古画背面的附着纸张。

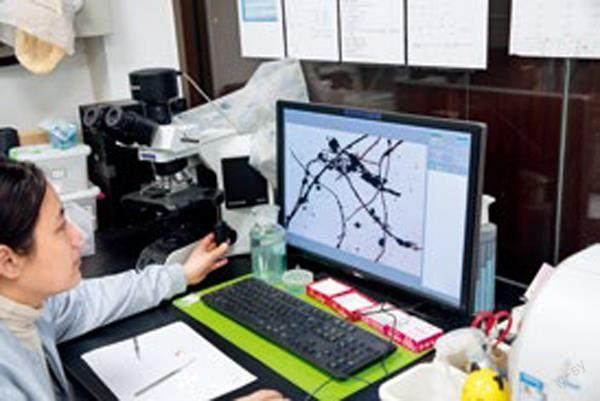

② 青年修复人员宋晖用电子设备对要修复的古籍纸张进行成分检测。

③ 修复古籍用的浆糊都是人工调制而成。

④ 修復人员正在修复一幅古字画上的裂口。

⑤ 补色用的颜料

思益梵天所问经四卷。

现存汉文梵夹装佛经保存如此完好,且尚有夹板的唯此一件,对研究中国书记装帧史具有重要价值。

敦煌县用印事目历

唐(7—8世纪)写本

2015年5月,国图入藏了一批珍贵的西夏文古文献。这是近年来发现的数量最大、内容最丰富、版本与装帧类型最多的西夏文古文献。但该批文献历经数百年沧桑,进馆时状态极差,初步估计85%左右的文献可认定为一、二级破损,亟待修复。

“珠还合浦 历劫重光—《永乐大典》的回归和再造”展览在国家图书馆亮相。以“敦煌遗书”、《永乐大典》为代表的珍贵古籍,都在国图古籍修复师的妙手下“起死回生”。

古籍修复中心注重青年修复人才的培养。国家级非物质文化遗产项目古籍修复技艺的代表性传承人、在国家图书馆从事古籍修复工作已40多年的杜伟生(右)在对青年修复人员进行业务指导。

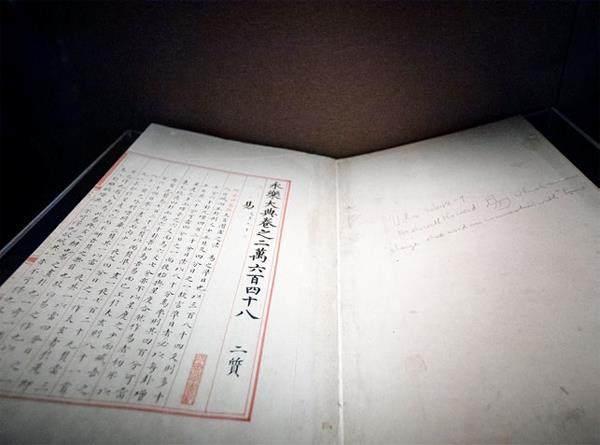

国家图书馆古籍修复人员郭志新在修复样式雷图档。

国家图书馆古籍修复工作人员在办公地点的合影。