基于Web of Science 的速滑运动研究热点知识图谱的可视化分析

2023-10-11张青青

张青青,吴 迪

(1.山西工商学院,山西 太原 030000;2.三亚市中医院,海南 三亚 572000)

我国在16 届至24 届冬奥会中, 短道速滑项目共获12金、16 银、9 铜的优秀成绩, 速度滑冰项目在索契冬奥会斩获女子速度滑冰项目的首枚金牌,在24 届北京冬奥会获得1 枚金牌。 在冬奥会的赛场上我国速滑项目所获冠军奖牌占据我国冬奥会总奖牌数的63.6%, 由此可以看出速滑运动撑起了我国冬奥会赛场上的半壁江山。 然而同2014 年索契冬奥会速滑运动3 金、3 银、1 铜的优秀成绩相比,2018 年平昌冬奥会中1 金、2 银、1 铜以及北京冬奥会中3 金、1 银、1 铜的结果不甚理想。 虽然从我国参加冬奥会以来速滑运动成绩呈现逐渐提高的趋势,但目前仍与冰上强国有一定的差距,其中很大一部分原因便是科研团队力量薄弱, 对速滑运动的深入研究仍然比较匮乏。 速滑运动竞技成绩的提高必然离不开背后科学研究强有力支持, 为了更加充分地备战2026 年米兰冬奥会,本文运用信息可视化分析软件CiteSpace.5.6.R3, 绘制国外速滑运动科学知识图谱, 梳理分析国外近10 年速滑运动研究热点,为我国速滑运动的发展提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源与检索策略

Web of Science 数据库是世界上有权威和影响力的数据库,收录的文献来自各领域的核心期刊,能较为全面地代表世界研究动向[1]。 所以本研究选取Web of Science 核心合集作为数据来源, 以 “short track speed skating”“short-track speed skating”“short track”和“speed skating”“speed-skating”为主题词进行高级检索, 组配检索式为OR, 时间跨度为自定义“2013—2022 年”, 语种类别为 “English”, 来源类别为“Article”,检索时间为2023 年7 月,共检索到文献162 篇,见表1。为保证研究质量与研究的专业性,经筛选与除重最终确定144篇文献为研究样本。 将筛选出的144 篇文献中的所有相关文献记录,包括标题、摘要、作者/编者、地址、来源出版物、引用的参考文献、被引频次、关键词等导出,保存为纯文本格式。

表1 数据库数据来源

1.2 方法

美国德雷克塞尔大学信息科技学院陈超美在2004 年应用JAVA 语言开发了CiteSpace 信息可视化软件,是在科学计量学、 数据和信息可视化背景下发展起来的用来分析和可视共引网络的程序[2]。 利用CiteSpace 分析软件可以客观、科学、高效地将有效的数据进行分析整合,以曲线的形式将科学发展的规律绘制成动态图谱, 来帮助分析知识领域中的新趋势[3]。本研究使用的版本为Citespace.5.6.R3。将来源于WOS 的数据导入CiteSpace,将2013—2022 年这近10 年跨度分为10 个时间分区(每1 年一个分区),依据分析内容的不同选定相应的节点类型(Node Type)分别选择Author(作者)、Country(国家)、institution(机构)、Keyword(关键词),数据筛选方式选择TOP N, 阈值设置为20 即选取一年中频次最高的前20 个结果,绘制出当前速度滑冰研究领域的知识图谱。

2 结果与分析

2.1 发文量年份分布趋势

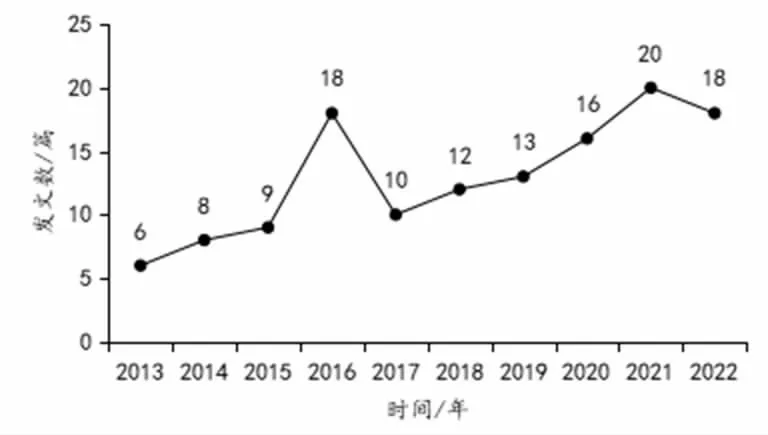

根据数据检测结果绘制文献年度趋势图。 发文量的年度变化一定程度上可反映速度滑冰研究领域的发展趋势。从图1可以看出,速度滑冰相关研究的发文量在2013—2016 年发文量稳定上升, 在2016 年发文量达到了18 篇,Stangier 和Konings 等学者对当年速度滑冰研究有重要贡献。 2017—2021 年每年逐步上升,平均每年14.2 篇,发文量基本稳定。2022 年随着北京冬奥会的结束,发文数量有一定回落。

图1 2013—2022 年速度滑冰发文数量年份趋势图

2.2 研究主要力量分布

2.2.1 国家/地区

用CiteSpace 绘制国家(地区)的共现知识图谱(图2),主要研究力量以在欧美国家为主发文量前五的国家为荷兰(30篇)、英国(20 篇)、加拿大(17 篇)、中国(13 篇)、美国(18 篇)。主体力量的国家之间有较少合作,荷兰和美国、英国的合作研究相对较多,但是总体上是分散的。

图2 国家(地区)共现知识图谱

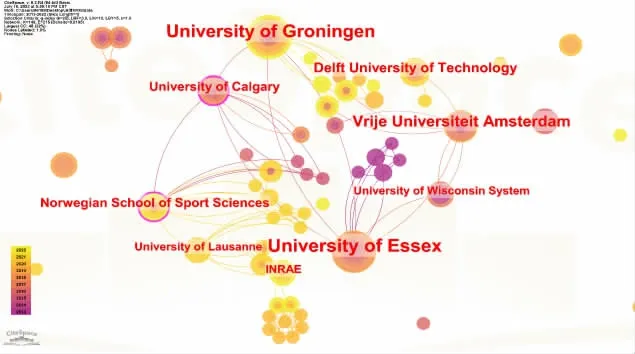

2.2.2 研究机构

绘制研究机构共现知识图谱(图3),发现英国埃塞克斯大学在该领域的研究成果最多,发文量为13 篇,且与其他机构有较好的合作关系,具有强大的科研实力和影响力。 其次为荷兰的格罗宁根大学、 荷兰阿姆斯特丹大学和代尔夫特理工大学,发文量分别为12 篇、8 篇和6 篇,是荷兰速度滑冰领域研究的主体力量,具有一定的指导性和影响力,但这些机构之间没有形成明显的合作关系。

图3 研究机构共现知识图谱

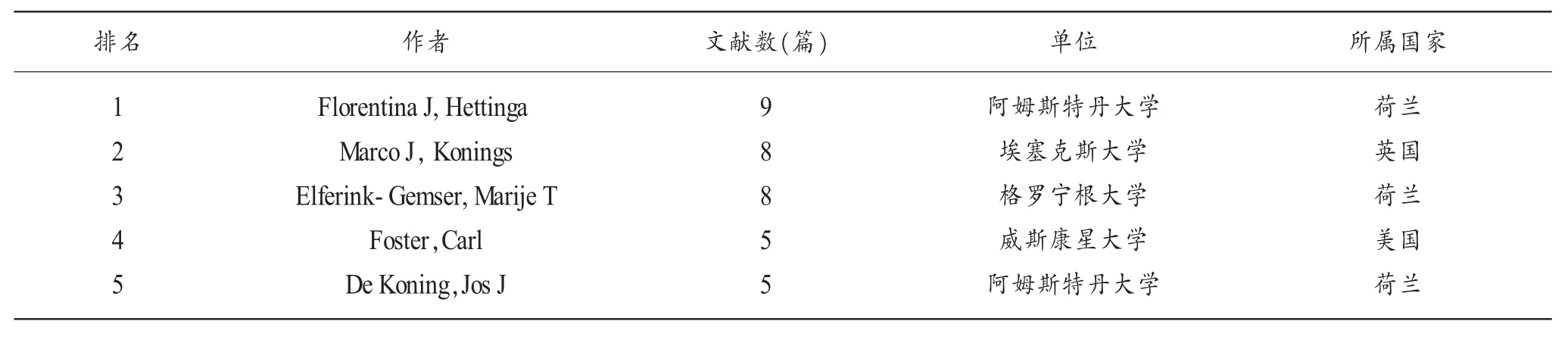

2.2.3 作者

绘制作者共现视图,对132 篇文献的作者进行统计分析,总结出该领域内有较大贡献和影响力的主要学者(表2),发文量较多的Hettinga(9 篇)、Konings(8 篇)、Marije(8 篇)、Carl (5篇)、Jos(5 篇)是该研究领域的代表性学者,主要分布于英国、荷兰和德国等国家。 在对作者的统计分析中发现,学者之间的合作形式还是局限于单位或机构内, 不同单位或不同国家之间的学者们合作较少。

表2 作者排名表(前五位)

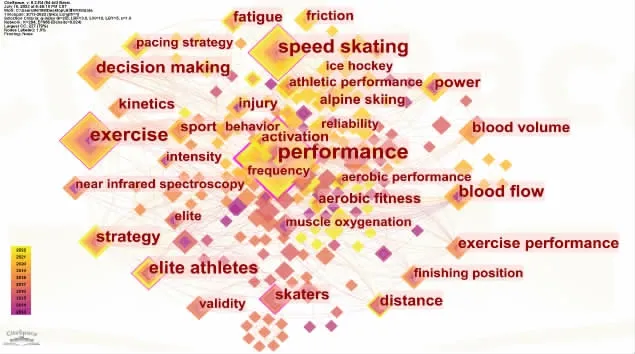

2.3 关键词研究热点分析

关键词出现的频次代表关键词研究的热度, 关键词的中心性则代表着中心度。 通常情况下, 关键词节点中心性值≥0.1,说明具有较高的中心度。因此对于文章核心内容的把握和提炼主要体现在关键词和主题词, 其出现的频率通常可以看出该领域的研究热点。

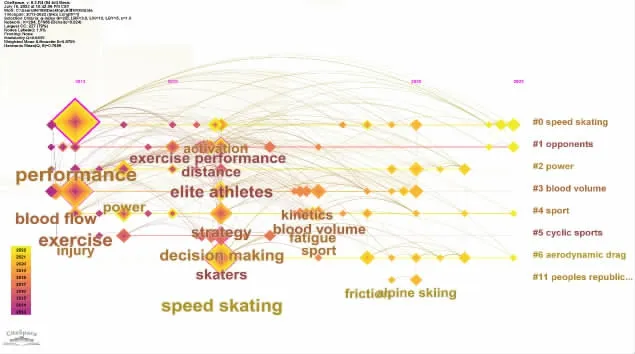

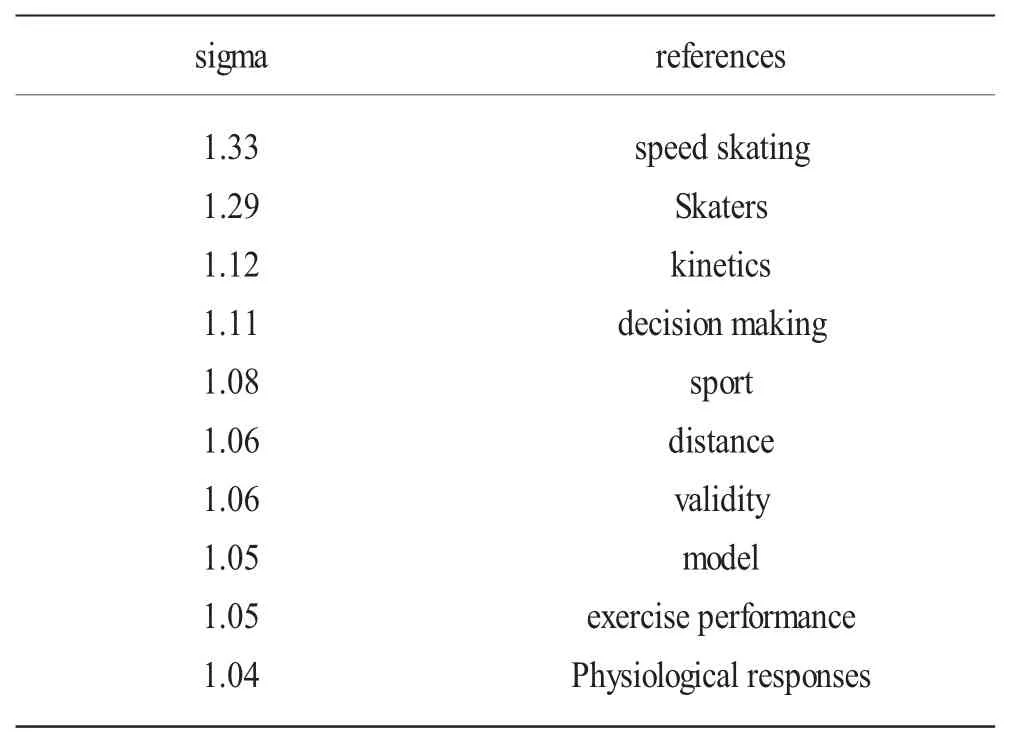

将筛选后的速度滑冰文章导入软件中,设置相关参数,时间跨度为 “2013—2022”、 时间切片为1 年、 节点类型选择“Keyword”、数据筛选方式为Top N,阈值设定为20,其他指标不变,最终获得速度滑冰研究关键词知识图谱(图4)、关键词时间线图(图5),总结归纳出高频关键词和高中心性关键词排序词表(表3)、sigma 值表(表4)。关键词聚类图谱结果聚类模块值Q=0.683 5>0.3, 聚类结构显著, 平均轮廓值(Mean Silhouette)=0.611 2>0.5,聚类基本合理,但可信度不足,所以本研究结合聚类结果和人工总结的方法进行研究热点与前沿的分析与探讨。

图4 关键词知识图谱

图5 关键词时间线视图

表3 高频关键词和高中心性关键词(前十位)

表4 关键词sigma 值词表

从表3 可以看出, 关键词频次同关键词的中心性并不完全一致,2 者共同构成了2010 年至今的速度滑冰研究的热点。 “performance(竞技)”和“exercise(运动)”是排名第1 和第2 的高频关键词,中心性也相对较高,通过分析2 者关键词出现文献的研究内容,发现在目前速度滑冰领域的研究中,相关学者对速滑运动员运动竞技表现的影响因素关注度较高。“decision making(决策)”“strategy(战略)”和“pacing strategy(节奏策略)” 分别排在高频关键词的第4 位、 第6 位和第10位,“decision making(决策)”关键词中心性排名为第6 位,充分体现出国外学者尤其重视速度滑冰项目运动员在比赛前和比赛中的战术准备和决策。 “blood flow (血流)” 和“aerobic capacity(有氧能力)”也是研究的重点,挖掘其相关文献,发现“muscle oxygenation(肌肉氧含量)” “asymmetry(不对称性)”“near infrared spectroscopy(近红外光谱)”和“oxidation rate(氧化速率)”等相关词汇出现较多。 由此可以见看出,对于速度滑冰运动员的生理反应也是该领域内学者关注的研究热点之一。 通过对关键词节点重要文献分析,得出当前速度滑冰领域的研究主要涉及比赛成绩、运动性能、战术策略、运动训练和运动员生理反应等方面。

制速滑研究前沿时间线图(图5)并总结出Sigma 表(表4)。Sigma 值由中介中心性(centrality)和突现值(Bursts)2 个指标复合而成, 与短时期增长幅度较大的术语相比更能结合其中心链接作用的强弱,总结出其中具有创新性的关键词。 由此总结出2013—2022 年间具有创新性的主题包括decision making(决策)、exercise performance(生理反应)、muscle oxygenation(肌肉氧含量)等。 结合速滑研究时区图与Sigma 值了解到十年间关于短道速滑与速度滑冰经历了步调模式[4-5]、平衡功能[6]和战术的研究—起步位置[7-8]、比赛场地[9]、前伸膝角度以及躯干角度[10-11]—肌肉氧合[12]、训练强度[13]、决策力的演变,其中在2013 年提出应用近红外光谱实时监测运动员在短道速滑弯道中的左右股四头肌氧合不对称的现象;2016 年与2018 年间提出了肌肉氧合变化[14]、远程缺血预处理[15]等创新性方向。 由此可以看出速滑运动领域的研究在2010—2013 年间集中在赛中战术策略、 比赛场地和海拔等与比赛结果的关系。 而在2014 年索契冬季奥运会加拿大短道速滑选手马尔泰斯更新奥运纪录后激起了国外对于短道速滑运动研究的热潮,在2014—2016 年间提出了对速滑优秀运动员的神经生理学(中枢神经和周围神经对肌肉疲劳的影响)、运动学(运动姿势的影响)、运动生理学(双侧不对称的血流量和肌氧变化)等新的研究方向。 使清楚地了解速滑运动领域的研究前沿动态。

3 讨论

3.1 速滑运动员竞技表现的影响因素

3.1.1 身体机能

在过去的50 年里,速滑效率得到了改善,当代运动员的平均速度滑冰效率为73.4±6.4 mL O2·kg-1·km-1, 主要是由于运动性能的提高。 而运动性能可以被描述为不同的生理因素:1)最大摄氧量(VO2max);2)耗氧量(VO2);3)无氧能力;4)将有氧和无氧能量合理利用的能力即总效率[16]。 这些生理因素的改善能够直接提升运动员的运动性能, 在训练以及评估的时候应当加以重视。 除此以外,有研究表明总血红蛋白(tHb)质量与比赛成绩直接相关,tHb 质量监测在确定运动员输氧系统状态中起到重要作用[17]。 另外,在500 m 精英短道速滑赛中,进入第1 个弯道的排位(EPEFC)能力是具有相似最高速度和速度耐力的选手的判别因素[18]。 还有研究表明,滑冰效率受到下肢伸肌群最大肌力(MVC)的影响。所以下肢伸肌群MVC 强度的评估也尤为重要[19]。 与赤脚的情况相比,溜冰鞋上的运动导致活动度增加, 关节的稳定性对于维持较高的滑冰效率有着重要作用。

3.1.2 训练方式

速度滑冰运动发展中训练方式的研究一直是备受关注的重要问题。 近半个世纪以来,对于成功的中长距离速滑运动员来说,滑冰的净训练时间和总时间没有增加,但表现却有了很大的提高, 主要原因就是他们的训练已经转向了低强度和高强度组合训练的极化训练模式[13]。2005、2006 赛季中国优秀短距离速滑运动员的成功也是基于极化训练模式的强度分布,不仅提高运动成绩,赛后乳酸的下降也有改善[20]。 此外,旱地起跑训练被发现是一种新颖、有效的训练刺激,能够提高冰上滑行的性能,教练们可以灵活地减少冰上训练量,从而将冰上训练的时间分配给其他的优先训练项目, 以满足其特定的运动员的需要[21]。 由于速度滑冰运动的特殊性,速滑运动员关节的高度稳定性是必不可少的, 在训练过程中应当注意不同形式的肌肉收缩能力,尤其要考虑到膝关节和踝关节的稳定性,所以力量训练应额外关注胫骨前肌和腓骨长肌[19]。

3.1.3 速度策略

速度策略直接影响着运动员的运动成绩。 不同运动水平的速滑运动员在比赛中通常采取自身习惯的速度策略, 经验丰富的运动员似乎拥有一个较成熟的表现模式, 推离的时间和方向以及保持身体位置对于最佳速度滑冰性能非常重要,早期的疲劳会影响技术的发挥, 出现成熟模式的轻微偏差则会对成绩产生相对较大的影响[5]。 500 m 和1 000 m 短道速滑比赛应采用不同的运动节奏模式。 在短道速滑500 m 精英赛中,起跑战术是决定成绩的一个变量,运动员应该以最快的速度起跑并尽可能在整个比赛中处于领滑地位, 进入第1 个弯道的排位(RPEFC)有可能成为决定胜负的关键因素[18]。 因此,在500 m 短道速滑中,快速起步策略是最佳的。 相比之下,在1 000 m 短道速滑比赛中,建议运动员在比赛开始阶段减少体能消耗, 以便能够支撑在比赛的最后阶段加速冲刺和超越对手,获益是在一个中间位置[22]。 而1 500 m 比赛的起步策略应与1 000 m 比赛相似, 应当考虑为比赛的最后5 圈保持或加速滑行做能量储备,以获得比赛的胜利[7,23]。总的来说,在短距离赛程中,运动员应该尽量从出发位置就保持第1 位,但在长距离的比赛中应该更保守地开始, 以便为最后的冲刺节省能量[8]。

速度调控行为可以被视为一种可以学习的自我调节技能, 可能受到神经生理方面的影响。 在速度调控技能的发展中,经验、身体和认知的成熟,以及对自身生理状态的理解对于改善调控配速有着重要作用。 此外,面对面的竞争环境也影响着整个青春期配速技能的发展。通过增加对青春期配速技能发展的关注,最佳地指导青年运动员的速度策略,对于速度滑冰项目人才发展起到较大效益[24]。速滑运动员速度调控行为和战术考虑的复杂决策过程具有高变异性,是由于运动员会受到特定比赛中其他运动员行为的影响而改变自己的配速[25-26]。 因此,速滑运动员不仅要对自身的状态进行一个清晰的认知,还应当增加自身与周围环境的互动, 从而在比赛中做出恰当的调控速度的决策以获得更好的表现和成绩。 除此之外,外周和中枢机制参与了速度策略的调节过程, 但不同运动项目的运动员在对类似指令做出反应时对策略的适应不同[10]。

3.2 速度滑冰运动员运动技术研究

运用运动学和生物力学分析来研究速度滑冰速度变化和最佳技术是最有效的手段。 在5 000 m 的比赛中,速度滑冰选手能够保持相对稳定的膝盖和躯干角度, 这使得空气摩擦的能量损失处于相当稳定的状态。 因此,滑冰速度的下降似乎不能归因于克服摩擦力所需的动力的增加, 而主要是由于机械动力输出的变化引起的。 效率和速度的变化在比赛的中段有明显的相关性, 这表明机械动力输出的减少至少部分是由于有效的推动力减少[11]。 无论是男性还是女性,无论是速度最快还是最慢的选手,5 000 m 速度滑冰项目中速度的下降都是由于有效推动力的减少而非克服摩擦力所需的动力增加[27]。 速滑运动发展以来逐渐提出几种滑冰技术, 但每一种都受到一个限制,即由于冰鞋的构造,只能有一个相对于刀刃滑行方向的侧向推挤。 而对于最佳技术的研究,生物力学分析的动力学数据是必不可少的[28]。

3.3 速度滑冰运动员技术—生理限制研究

短道速滑和长道速滑运动员在比赛中工作肌肉的氧合和脱氧方式是不同的,短道速滑是一项生理要求更高的运动。 相比长道速滑运动, 短道运动员在高速运动时双侧股四头肌氧饱和度不对称性更加明显[12]。 原因是,以逆时针方向绕着跑道运动,右腿总是“外侧”的腿。 当以最快的速度绕过弯道时,滑冰运动员只靠右腿支撑,使其处于持续的等长收缩状态,高肌张力期间会导致肌肉血流产生间歇性下降[29],而左腿因脱离冰面能够实现再饱和[30]。 这种明显的不对称性会对运动过程中的技术发挥造成较大影响, 同时直接导致了运动后更高的疲劳体验,以及需要更长时间的恢复[14]。 而在长距离滑冰中氧合状态更为对称,在直线上,站姿阶段、推离阶段和摆动阶段的循环模式在氧合方面是清晰可见的;在弯道处,有节奏的双腿交叉导致了氧合值的改变,右腿比左腿大,但并没有产生较大差异[31]。 但目前的研究表明,氧饱和度的不对称性在3 000 m长距离比赛中转弯时也很明显,甚至在沿直线段的长滑行阶段仍保持不变。另外,因其项目的特殊性,速滑运动员需要采用生物力学上有利的蹲伏姿势,这对速度滑冰的表现至关重要。 但这种蹲伏姿势加上相对较长的滑动期和较高的肌肉内力,便会导致生理上的缺陷,被认为是增加了人体的脱氧能力[32]。 有研究利用NIRS 技术使用跑步机滑冰进行实验室测试, 结果表明,滑冰运动员的低坐姿会引起较低的次最大VO2、血液乳酸浓度增加和股四头肌脱氧增加[33]。 所以,高肌内力、滑行阶段的长占空比和所采用的低坐姿等多种因素导致的血液流向工作肌肉的限制,使右腿的脱氧情况更加明显。

这种由特殊技术带来的生理限制是不能够避免的, 但是如何在保持最佳技术特征的同时减少生理限制, 成为当前研究的重点。 有研究表明,采用压缩服的干预方式对3 000 m 速滑运动员股四头肌的氧合不对称或局部血容量没有效果,心肺、循环、代谢、知觉和性能等参数均未受影响[34]。 但对短距离比赛和优秀冰速滑冰运动员起步性能的影响还未被证实。 另外,吸气肌热身(IMW)也受到研究者的关注,因为从生理学角度看,IMW 可以改善IM(最大吸气压)功能[35-37],减少呼吸困难感(RPB)[38],并在运动过程中降低乳酸浓度[36]。 有研究表明IMW 还可以显著提高高强度间歇循环训练中优秀女运动员的近红外光谱(NIRS)衍生组织氧饱和度[39]。 但根据最新一项研究, 这种急性策略对优秀速滑运动员3 000 m 时的计时表现和肌肉氧合的影响非常有限[40]。 IMW 对于速度滑冰运动员性能的体感还有待研究。 此外,试验结果表明:远程缺血预处理(RIPC)对于1 000 m 速滑运动员肌肉氧合和计时赛成绩没有实际的影响[15],在训练中使用RIPC 来增加短跑运动员的生理压力的相关性仍值得进一步研究。 在前研究基础上,慢性缺血预适应与IMW 的结合作为改善运动成绩的研究显示:其组合方式的干预在精英长距离速滑运动员中获得竞争优势的效果可能有限[41]。 在未来研究中,利用生物力学技术或训练方法的改变是否可以通过增加血流量和供氧来提高成绩, 同时提供不同运动项目的优秀运动员相关的机械生理原理, 以及技术因素对这些原理的影响,可能会成为该领域的研究热点。

4 结论

速度滑冰研究有影响力的学术文章较少, 发文量在2016年剧增,随后趋于平稳增加态势,在2021 年发文量达到顶峰,发文量主要受到冬奥会的影响。 主要的研究成果来自荷兰、英国和加拿大等欧美发达国家, 高等院校是速度滑冰研究的主体力量,各研究机构和作者应当发挥地域优势加强合作交流,共同推进速度滑冰项目的良好发展。

速度滑冰研究热点围绕竞技运动表现, 战术决策研究和运动生理反应等展开研究。 具体研究成果主要集中于滑冰性能,比赛速度策略,训练方式,最佳技术和运动生理反应等。 优秀速滑运动员为研究主体,相比长道速滑研究,短道速滑项目和短道速滑运动员更为受研究者的关注。

根据近十年来的速度滑冰研究热点推测未来该领域仍会围绕竞技运动表现与成绩来展开研究, 速滑运动员的训练方式、最佳技术、滑冰性能以及如何平衡最佳技术与生理限制之间的矛盾等问题将成为未来的研究热点。

我国要以2022 年北京冬奥会为契机,鼓励高校与科研机构密切合作,不同研究领域学者之间相互交流,发挥各自的主体优势,对速度滑冰项目进行更加深入系统地研究;同时借鉴国外经验,结合我国速度滑冰项目的优势特点,取长补短,为速度滑冰项目的发展注入更加强大的推动力, 通过强化科学研究,吸纳先进理念,大力发展和普及速度滑冰运动,夯实群众基础,培养更多后备人才,以实现我国速度滑冰项目的可持续发展。