广州市区固定献血者与初次献血者人口社会学及献血行为特征分析*

2023-10-11钟慧斌冯凡凡曾庆威

张 悦,钟慧斌,冯凡凡,曾庆威

(1.广州血液中心 广州市血液安全重点实验室,广东 广州 510095;2.暨南大学护理学院,广东 广州 510632)

全国第七次人口普查数据显示,我国60岁以上人口较第六次人口普查上升逾10%,人口老龄化问题愈加突出[1]。随着我国人口结构的变化,血液短缺问题将是关注的重点。有研究表明,每年只有3%~8%的适龄人口献血,并且其中一半的献血量来自1%的固定献血者[2]。那么将固定献血者保留,并将庞大的初次献血者转化成为固定献血者,对实现血液采集量的稳定提升具有重要意义。据国家卫生健康委员会颁布的《输血医学术语》中定义:重复献血者为“献血2次及以上的献血者”,固定献血者为“至少献过3次血,且近12个月内献血至少1次的献血者[3]”。固定献血者被国际公认为是最安全的血液来源,并且献血者在1年内再次献血,其坚持多次献血的可能性更高[4]。目前,国内的研究大多是初次献血者与重复献血者的相关性研究,基于上述情况,本研究以广州血液中心大量的献血者群体为基础,回顾性分析广州市区全血固定献血者与初次献血者数据,应用可视化图表,通过对比其人口学特征与献血行为特征,探索初次献血者和固定献血者的关联,为进一步制定精准招募策略,提高固定献血者保留率提供依据。

1 资料与方法

1.1研究对象 选取2021年1月1日至2021年12月31日在广州市区参加过无偿献全血的固定献血者及首次参加献血的初次献血者作为研究对象。

1.2方法 本研究关于献血者性别、年龄、献血年限等资料均来自广州血液中心采供血信息管理系统。无偿献血者献血前先进行个人信息登记,后经过防疫筛查、健康征询、血液初筛等检查,各项均合格后,医务人员对其进行采血,献血后经双人核对在采供血信息管理系统录入血液相关资料。

1.3统计学处理 应用SPSS26.0统计软件进行数据分析,计数资料以率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

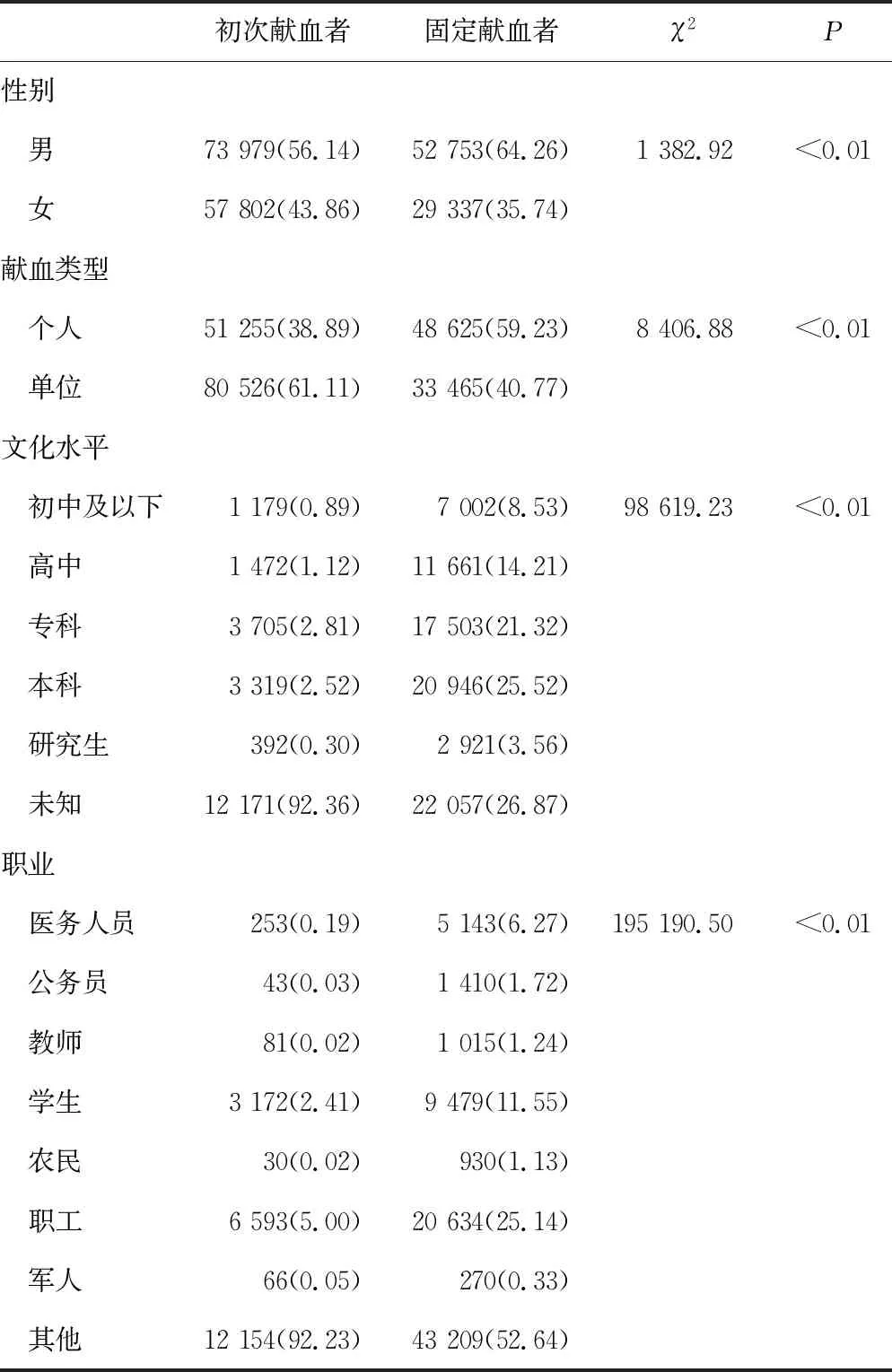

2.1固定献血者和初次献血者的基本情况 2021年广州市区共采集全血献血者265 755人,其中初次献血者131 781人,占49.59%;固定献血者82 090人,占30.89%。初次献血者与固定献血者在性别、献血类型、文化水平与职业方面比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 2021年广州血液中心固定献血者和初次献血者的基本情况[n(%)]

2.2固定献血者和初次献血者献血年龄区间 固定献血者初次献血年龄主要集中在26~45岁,为61.17%(50 217/82 090),18~25岁的献血者是初次献血者人群的主力,占比超过50.00%,为67.03%(88 344/131 781)。

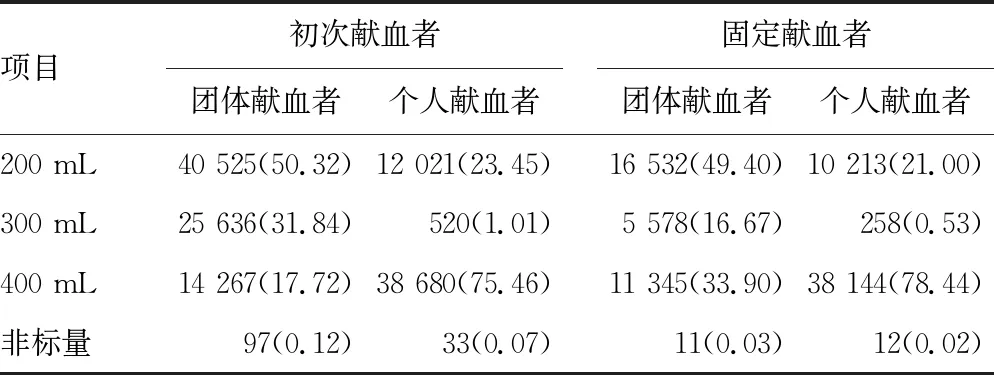

2.3固定献血者和初次献血者首次献血量情况 无论是初次献血者还是固定献血者,在团体献血活动中,都是200 mL比例最高且接近,300 mL次之;而个人献血活动中都是400 mL最多也比例相近。见表2。

表2 固定献血者与初次献血者首次献血量情况

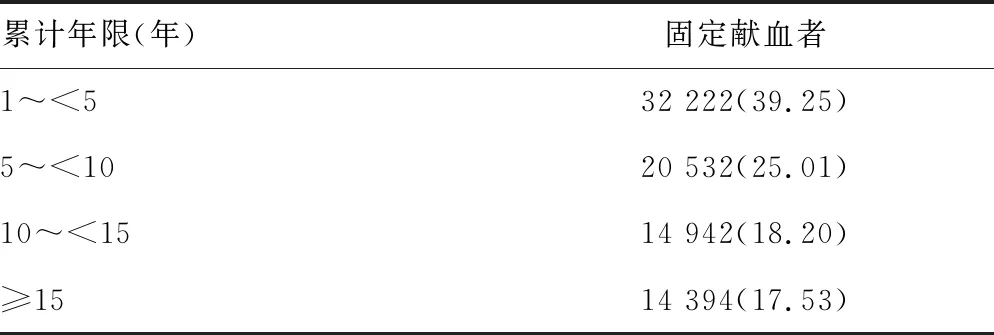

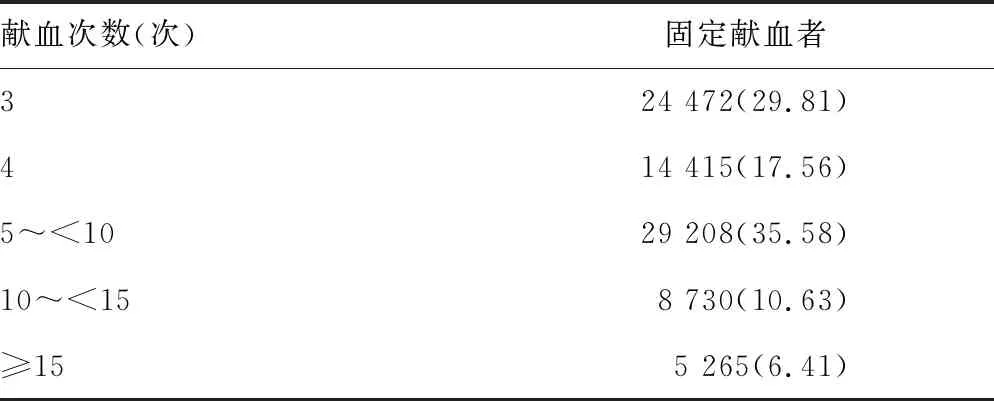

2.4固定献血者献血年限与累计献血频次统计分析 广州固定全血献血者献血年限主要集中在10年之内,约占固定献血者人数的64.16%,其中固定献血者人数与献血年限呈负相关:献血年限越长,坚持下来的固定献血者越少。固定献血者累计献血频次主要集中在10次以下,占献血者总数的82.96%,其中5~10次的献血者最多,献血3次的献血者次之。见表3、4。

表3 2021年固定全血献血者献血年限情况[n(%),n=82 090]

表4 固定全血献血者献血频次分布情况[n(%),n=82 090]

2.5固定全血献血者献血间隔期情况 献血者2次献血之间的时间差为献血间隔,即献血者第1次和第2次献血之间的时间间隔为第1个献血间隔。全血固定献血者第1个献血间隔与第2个献血间隔期走势大体一致,第2个献血间隔期走势在0.5~2.0年,略高于第1个献血间隔期,为7.13%(4 089/57 362)。第1个献血间隔期有69.88%(57 362/82 090)的献血者在0.5~2.0年内返回,其中 1 年内最多,为42.52%(34 905/82 090),其次是间隔1~2年,为27.36%(22 457/82 090)。

3 讨 论

广州市是华南地区的医疗中心,汇聚众多大型三甲医院和专科医院,医疗资源发达,根据《广州市医疗卫生设施布局规划(2011-2020年)》,截至2020年,广州有305家医院(含分院),临床用血需求量巨大[5]。有研究表明,与首次献血者血液相比,固定献血者血液病毒感染风险较低,且后者招募成本更低,因此提高固定献血者比例是保障采供血事业向好向优发展的重要举措[6]。

2021年,广州市区共采集全血献血者265 755人,其中初次献血者131 781人,占49.59%;固定全血献血者82 090人,占30.89%,其中献血2次的献血者占比19.52%。该人群献血者数量占比较大,对于献血2次的献血者可能较初次献血者更容易成为固定献血者,但因本研究讨论的是初次献血者与固定献血者之间的关联,所以后续可以进行相关研究。广州市区全血固定献血者比例明显低于河北省血液中心的41.14%与肇庆市中心血站的50.70%[7-8],可能与后疫情时代,人口流动有关。2021年,广州血液中心采血量达到历史新高,如果能够充分将如此庞大的初次献血者人群转化为固定献血者,会对采血量的稳定提升产生深远影响。

3.1加强对女性献血者和学生群体的关注 本研究发现初次献血者中男性献血者略高于女性献血者,固定献血者中男性显著高于女性(χ2=1 382.92,P<0.01),究其原因可能与女性的生理结构有关,女性在月经、生育、哺乳后都有相应的恢复期,延长了献血间隔期,容易中断,对献血者保留造成了影响。据广州统计年鉴显示,从1992年开始,广州市的男性比例大体呈下降趋势,特别是近3年,广州常住居民男性已少于女性,女性献血者成为固定献血者的保留率较低可能会对广州地区采血量的长期稳定产生影响[9]。此外,初次献血者献血年龄67.03%(88 344/131 781)集中在18~25岁,与国内其他地区相似[10],可能由于25岁以下人群主要为高等教育学生群体,好奇心强,对新事物接纳性强,并且随着国家无偿献血科普宣传的普及,学生的献血率普遍比较高。但值得注意的是,该人群也容易受负面信息影响,不稳定性高,所以该人群固定献血者转化率较低[11]。根据郑晓晓等[12]的研究,持续而非偶尔的以相对较短间隔期献血的献血者,可能更容易坚持多次献血。因此,针对25 岁以下高等教育学生群体和女性献血者人群,应保护他们的献血热情,综合施策提高回召效率,建立持续且较短的献血间隔期,可能会对固定献血者队伍建设注入不竭动力。

3.2强化宣传动员,优化团体预约献血服务 对于已知学历和职业的献血资料进行分析发现,献血人群主要集中在高中、大专与本科,占已知信息的献血者人数的一半以上,随着献血宣传与招募的加强,受高等教育人群的献血意识较高。通过对已知职业的献血人群分析发现,职员、工人、医务人员、公务员占比较高,通常这些职业从业人员受教育程度较高,这也与文化程度数据分析结果相对应,并且可能该人群也大多以团体预约献血的模式进行献血[12]。本研究结果显示,在单位组织的团体预约献血中初次献血者的比例明显高于固定献血者(χ2=8 406.88,P<0.01),可能因为团体献血活动具有良好献血氛围,拥有较强感染力,从未献过血的人更容易被带动加入献血队伍成为初次献血者,所以改善团体献血活动的献血环境和工作人员的服务态度至关重要。300 mL的血袋在广州团体预约献血活动中才可以选择,外采固定献血点只有200 mL和400 mL 2种献血量,表2中个人献血者中300 mL的选项有778人,是因为团体献血活动后流动车会对一些个人献血者进行采集。表中可见团体献血活动中,200 mL的献血比例最高,可能是由于团体在献血活动开始前知晓时间短,对无偿献血相关知识的宣传力度和深度不够,以及现场人手不足、现场献血者集中,工作人员对献血者招募不够导致。初次献血者中选择200 mL和400 mL的人数比例基本相等,与胡秋月等[10]对浙江省2006-2015年统计的初次献血者献血量比例相同,但是与黎世杰等[13]2016年在广州血液中心抽调的初次献血者各献血量比例差异较大,相对比初次献血者400 mL选择率的提升,可能与近5年广州各献血点环境、献血服务不断改善有关。截至2022年1月28日,广州市区固定献血点已全部由献血车转为献血房车或献血屋,极大地改善了献血环境和服务质量。固定献血者中60.28%的献血者选择400 mL献血量,分析原因为固定献血者已有多次献血经历,对无偿献血知识已有充分了解,知晓单次捐献400 mL的血液不仅不会对身体健康造成伤害,还可以减少患者输血风险、降低采血成本,所以更易于接受一次捐献400 mL血液[14]。综上所述,针对团体预约献血活动,加强社会团体组织动员及提高公众对献血的认知,是提高献血率的有效举措:(1)加强政府职能,进一步完善血液保障机制,将团体无偿献血工作开展情况纳入相关考核指标体系,提升社会组织团体献血参与率;(2)优化团体预约献血环境,改善献血服务态度,加强对工作人员及志愿者的服务培训,以实际行动温暖献血者爱心。(3)重视团体献血前宣传。在团体预约献血活动开始前,充分利用活动前宣讲科普动员及微信等新媒体进行科普答题活动,有针对性地对团体预约献血人群特色宣传,提升其对献血知识的认知和献血自愿,切实提升团体献血服务。

3.3针对既往多次献血者,进一步探寻有效干预措施 本研究还发现,固定全血献血者64.16%的献血年限处于10年之内,82.96%的累计献血频次在10次以下,随着年限和频次的增加,坚持下来的献血者不断减少。谢桂芸等[15]的研究结果显示,献血频次达10次以上的固定献血者有自己的献血规律,内在驱动力较高,受外界影响小,而献血频次10次以下的固定献血者对献血活动的响应性较高,并且该人群献血者年龄主要集中在26~45岁,这与本研究中固定献血者初次献血年龄分布情况相类似,可能由于该年龄段人群事业、生活相对稳定,家庭压力较小,独立性较强,更容易坚持献血。固定献血者第1个献血间隔期与第2个献血间隔期走势大体一致,说明固定献血者的献血间隔时间具有一定的规律性,主要为间隔 1 年以内,与国外研究结果一致[4]。43.52%的献血者是在0.5~2.0年内返回献血,因此把握献血者回召规律,通过电话、短信等多措并举维护献血者热情,保护献血者爱心,鼓励其坚持献血,对于发展稳定固定献血者队伍具有重要意义。

综上所述,广州地区固定献血者队伍建设仍还有很大空间。医疗机构应加强对大学生团体和女性献血者群体的关注和回召,改善团体预约献血活动的服务环境与服务态度,促进初次献血者向固定献血者的转化。针对既往献血 10 次及以上、献血年限10年以上的固定献血者,应进一步探寻更有效的激励方法和途径来提高其有效保留率,促进广州无偿献血事业迈上新台阶,由于本研究是关于初次献血者与固定献血者的基本情况的横断面分析,缺乏各年份之间的数据连续性变化分析,同时缺乏初次献血者与固定献血者关于认知相关方面的调查,接下来将进一步完善相关研究和调查分析,为献血招募工作提供更具针对性的参考依据。