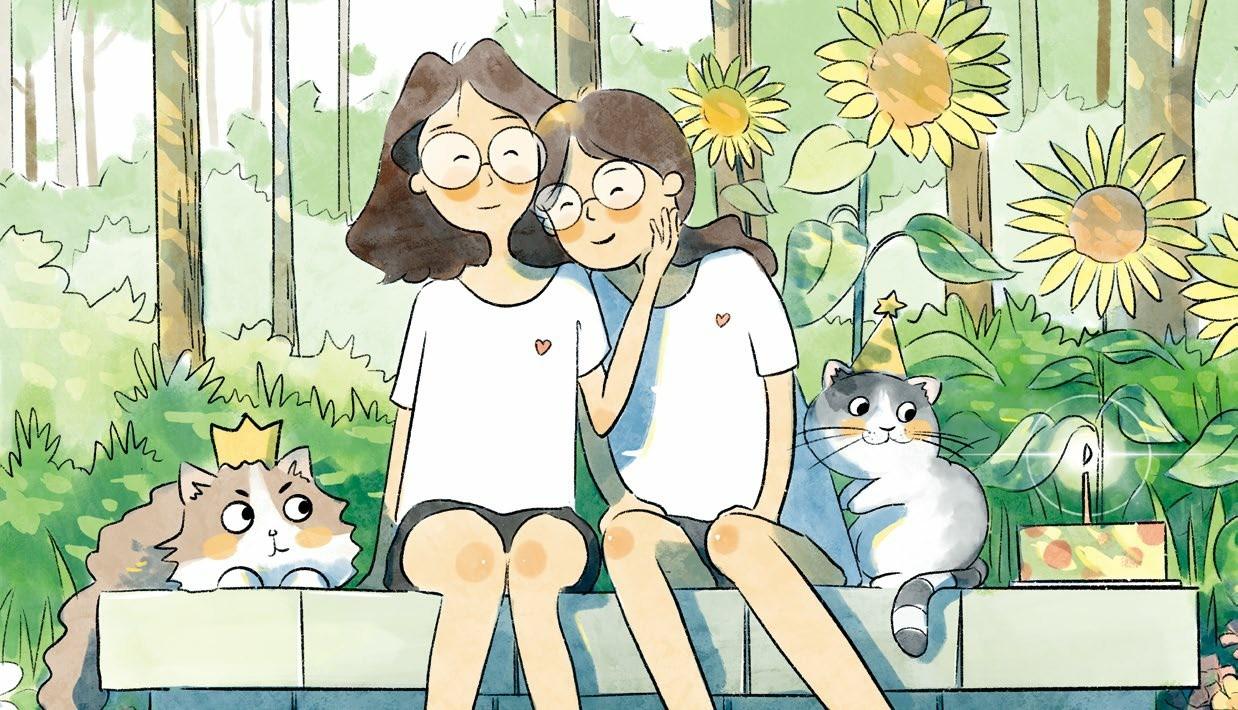

猫生如故

2023-10-11周玉红

周玉红

我一向是爱猫如命的,有时候下班回到房间,总要拿起手机,对着别人家养的可爱猫咪欣赏一番,傻笑一会儿,才起身做别的事情。

就像讨论所有发自内心喜欢的东西一样,我这个总是漫不经心的人,谈起猫总能专注且滔滔不绝。只是这些年上学、工作,并没有机会养一只。也因为曾见过乡野里生活的猫,让我觉得将它们豢养于楼房,让它们把生命的重心放在等待我下班回来,其实是对它们的极大束缚。

在乡下度过的童年时代,我家养过两只猫。大猫叫天天,是一只黄白相间的橘猫,从舅舅家抱来的。那时候家里新建了一个堆放粮食的库房,没过多久里面就老鼠肆虐,装粮食的麻袋被咬破,麦子撒得到处都是。到后来,甚至厨房的面柜里也开始出现一粒粒黑色的老鼠屎,我妈便开始四处打听谁家有猫。我妈其实讨厌猫,要没有正经事儿做,猫是不会被允许进我家门的,所以某种程度上我还得感谢这些可恶的老鼠。

天天在我家生活,也感受到了我妈秉持的“家里不养闲猫”的宗旨,于是兢兢业业,来了没几天,家里就再也不见老鼠的踪迹。光这样还不够,它平常还得察言观色、谨“喵”慎行,活像一个打工仔。而在舅舅家养着的天天的老母亲,被惯得极“没规矩”,客人吃饭的时候会从炕桌底下钻出来叫个不停,撒娇黏人,舔客人的手讨吃的,甚至去闻桌子上的食物,用我媽的话来形容就是“太不像话”。

经过我妈的严苛教育,天天没有它老母亲那样的“公主病”。爱干净的我妈不怎么允许它上炕,所以它偶尔才敢在一家人吃饭的时候钻到炕桌底下,但只是悄悄地蹲着,只要饭桌上我妈开始训我们,它就立马逃窜下炕,钻到地上的烤炉下,只露出一双警觉的眼睛,暗中观察情况。

天天的卫生习惯也被调教得很好,这个一到天黑就消失在田野、墙头和庄稼地里的神秘夜行者,白天身上总是干干净净的,还会不停地舔爪子,然后单爪抹一把脸。它拉屎的时候会找个远远的地方,完事之后要埋起来,东嗅西嗅,确保没有味道了才离开。别人说猫的性子随家里的女主人,爱干净。我妈听了这话满意了不少,慢慢开始偶尔对天天表示出一些关爱。

猫拥有比其他宠物更独立的性格,它对你始终有所保留,有着不为人知的那一面。就像我家的天天,在家里面它会撒娇黏人,用娇滴滴的声音呼唤你,窝在你的脚边,一副全然依赖的模样;但有时在野外相遇,它眼神里的警惕、冷冽和陌生感会让你不寒而栗,当你以昵称呼唤它时,它也毫无反应,扭头便走,像是切换到了另外一种性格。

对猫来说,我们家只是它歇脚的一个驿站,在家里它守家里的规矩,察言观色,保持卫生和可爱;一旦出门,它便是另外一种状态,在黑夜里猎行,与狭路相逢的野猫一较高下,短促可爱的叫声也转变为充满威胁的嘶鸣,尾巴竖成一根铁棍,汗毛倒立,眼睛散发出凶险的蓝光。正是因为这样的反差感,让猫咪这种动物身上散发着一种隐秘的神话色彩。

我家的第二只猫名叫琪琪,是一只虎斑猫。那是在收养了大猫天天的三四年后,有一天深夜,我爸从外面回来,从外套口袋里掏出了它,说是谁家要搬走,猫还没送完,剩最后一只准备要扔掉,被他碰上就要来了。这可是我妈也没话说的收养理由,我和我妹心内暗喜。

那时候天天已经成年,在家待的时间越来越少,野得很。于是琪琪成了我俩的最佳玩伴儿,我们操心它的吃喝,每天早上挤的新鲜牛奶,从桶里倒出来一瓶,用妹妹小时候用过的奶瓶装着,到时间了,倒一小碟喂给它。偶尔拿到零钱去小卖部,总记着买根火腿肠,我和妹妹一人只吃一小口,其余的都留给它吃。

琪琪淘气得很,从不长记性,经常跌跌撞撞、磕磕碰碰,跟身手敏捷又稳重靠谱的天天形成了对比。它还不太讲卫生,有一次甚至尿在了地板上,害得我们为它倒吸一口凉气—被我妈发现可就惨了。但不知道为什么,我妈对它的态度宽容多了,有时候还会“咪咪,咪咪”招呼它两声。可能就像家长对待家里的孩子,对老大要求更严格,对老小更宠溺,是一样的道理。

琪琪是只“口袋猫”。夏末,我和妹妹跟着爸爸到夏牧场去看望我家寄养在牧民家里的牛羊时,就把它装在挎包里偷偷带着。妈妈没说什么,把装在挎包里的馕和苹果拿出来拎在手里。

七月底的草原已经开始泛黄,散发着太阳炙烤的热气,还有野花和草籽的香气,在大镰收割过的干净草地上,蛐蛐和蚂蚱此起彼伏地聒鸣,声音里透出收获季节的愉悦。那时候我们不知道烤蚂蚱是一道美食,捉到的蚂蚱都给了琪琪,我们从挎包里放出它,它也并不跑远,我们捉到一只蚂蚱,喊一声“咪咪”,它立马从不知哪里飞奔过来享用大餐,没一会儿就吃得肚子圆鼓鼓的。

小顽童琪琪还没长大,还没学会我家的规矩,就离开了。有一天放学回家,小猫并没有像平常那样从某个角落“嗖”地窜出来,到我俩的脚边,昂头望着我们“喵喵”叫。我和妹妹那天焦急地四处呼唤琪琪,到后院,到菜地,到牛圈,到河边,四处不见它,才回家问我妈,她轻描淡写地说“送人了”。原来是有人见我家有两只猫,便把小猫讨要了去。

我和妹妹心都碎了。那时候的大人很奇怪,做事似乎不会考虑小孩子的感受。或者说,在贫穷和终年劳作的村庄里,有太多的事情更重要—喂养牛羊,挤奶铲粪,打草喂鸡鸭,播种、锄草、浇水、收割,吃饱穿暖,能按时交清孩子们的学费和春耕的贷款,不用端着盆子去邻居家借面和油……那时候体会不到这些,短暂地恨过妈妈,不过也转瞬即逝。

在我去市里上初中的时候,爸妈决定卖掉牛羊,搬到城里去生活,以便给我和妹妹一个好的学习环境。于是在一个下午,我们坐上拉着全家简陋行李的车,搬去了城里。那个时候,想着能去城里开始新的生活,我和妹妹兴奋极了,时刻憧憬着、准备着。越来越不着家的天天,连同那座河边的老院子,被我们忘在了脑后。后来想起来也晚了,在城里,全家人挤在两间窄小的合租房里,屋里屋外,都没有能让猫来去自由的空间。爸爸说,让它回归田野,其实是更好的选择。我们难过了很久,慢慢也接受了这样的安排。我和妹妹的被子上,半夜里再也不会有沉重的小脚走过。天天偶尔来到我们的梦里,昂头看着我们“喵喵”地叫着,像是在问:“你们去哪里了呀?”

而我们,再也没有养猫的勇气。