动作化学习的有效性及其影响机制*

2023-10-09匡子翌祝婉玲成美霞王福兴胡祥恩

匡子翌 祝婉玲 成美霞 王福兴 胡祥恩,2

动作化学习的有效性及其影响机制*

匡子翌1祝婉玲1成美霞1王福兴1胡祥恩1,2

(1青少年网络心理与行为教育部重点实验室暨华中师范大学心理学院, 武汉 430079) (2孟菲斯大学心理学系, 孟菲斯 38152, 美国)

动作化学习(learning by enacting)是一种在学习时执行与任务相关的身体动作或操作的学习方式, 而一种典型的动作化学习就是操作教学模型。综述已有研究发现, 目前有两方面的理论去解释动作化学习: 其中具身认知理论和生成学习理论支持动作化对学习的促进作用; 而认知负荷理论为动作化学习的干扰作用提供了解释。通过汇总以往实证研究得出如下结论: 在学习结果上, 动作化学习促进学习结果具有中等效应, 即动作化学习提升了学习者的保持成绩和迁移成绩。实物动作化学习与虚拟动作化学习在保持成绩与迁移成绩上没有差异。在主观体验方面, 动作化学习促进学习兴趣具有小的促进效应。实物动作化学习比虚拟动作化学习更能提高学习信心和学习兴趣, 但在认知负荷上两种动作化学习差异比较微弱。未来研究需要在优化动作化学习、确定影响因素、整合及验证理论等方面进一步探讨。

动作化学习, 操作, 生成学习, 具身认知, 具身学习

在课堂中使用教学模型(或教具)通常被认为是一种提高学生知识理解的常用手段(Marley & Carbonneau, 2014a)。例如中国教育部(2019, 2020)建议为学生提供科学完善的实验教具, 培养学生的操作和动手能力。这是因为学习者与教学模型的身体交互有利于其知识表征, 促进知识习得(Marley & Carbonneau, 2014b)。以往的大量实证研究关注了教师操作教学模型对学习的影响(Carbonneau et al., 2013; Zhang et al., 2022)。然而, 学习者被动地观察教师并非最佳的学习方式。越来越多的研究者开始关注以学习者为中心的生成学习(generative learning; Fiorella & Mayer, 2015; Fiorella & Mayer, 2016)。Fiorella和Mayer (2015)基于生成学习的框架, 将在学习中进行与任务相关动作的策略称为动作化学习(learning by enacting), 其中一种典型的动作化学习则是学习者操作教学模型。“enact”一词最早可追溯到Bandura (1986, 1997)所提出的亲历学习(enactive learning), 意指亲身参与的学习, 用来指代与观察学习相对应的学习形式, 这些思想后来被具身认知理论(embodied cognition theory, ECT)所吸纳。Fiorella和Mayer (2015)在此概念基础上提出的动作化学习概念, 进一步强调了学习者身体动作对学习的影响。

本文通过系统的文献搜集, 试图揭示动作化学习的有效性和影响机制。本文将按照如下的顺序进行阐述: 首先, 介绍动作化学习的不同分类; 第二, 基于已有实证研究的数据分析动作化学习是否能够提高学习成绩和积极的主观体验; 第三, 探讨动作化学习背后的理论解释; 第四, 基于目前的研究现状讨论未来的研究方向。

1 动作化学习中有哪些分类?

Fiorella和Mayer (2015, 2016)认为所有与任务相关的动作都属于动作化学习的范畴。在此基础上动作化学习可分为两类: 手势和操作教学模型。例如Scheiter等人(2020)要求学习者用手势模仿鱼的运动, 结果发现在中等难度的学习材料上手势组的学习结果要好于无手势组。基于动作化学习的手势等同于以往研究中的生成手势, 即学习者在学习中产生的手势。Dargue等人(2019)的一项元分析探讨了生成手势的作用, 发现生成手势相比于观察手势更能够促进学习者的知识理解。

本文主要关注操作教学模型这一类动作化学习。已有研究主要基于教学模型的类型将动作化学习分类, 即实物教学模型和虚拟教学模型。与直接在物理上接触的实物教学模型不同, 虚拟教学模型一般是在电脑程序中呈现, 学习者可以通过键盘、鼠标或者其他输入设备操作电脑屏幕中的教学模型(如: 化学分子模型)进行学习(如Stull et al., 2013; Stull & Hegarty, 2016)。实物模型相比虚拟模型的优势在于可以通过触摸直接感知到模型的形状、大小以及纹理, 再结合模型的视觉信息可以更好地理解学习内容, 而虚拟模型提供的信息主要来自于视觉(Ruddle & Jones, 2001)。因此, 实物模型相比于虚拟模型更有利于学习。同时, 以往也有研究提供了身体动作与任务高一致性(high-congruence)的虚拟模型, 并发现比无动作化学习更好(Stull & Hegarty, 2016)。那么, 目前的实证研究中基于实物模型的实物动作化学习和基于虚拟模型的虚拟动作化学习是否都要比没有模型的无动作化学习效果更好?实物动作化学习和虚拟动作化学习哪一个更能够促进学习成绩?本文专门汇总了动作化学习与无动作化学习对比的研究(见表1), 试图探讨动作化学习的有效性。同时也汇总了实物动作化学习和虚拟动作化学习对比的研究(见表2), 即将实物动作化学习作为实验组, 虚拟动作化学习作为控制组, 比较两种动作化学习对学习效果的影响。

2 动作化学习能够促进学习吗?

2.1 动作化学习好于无动作化学习吗?

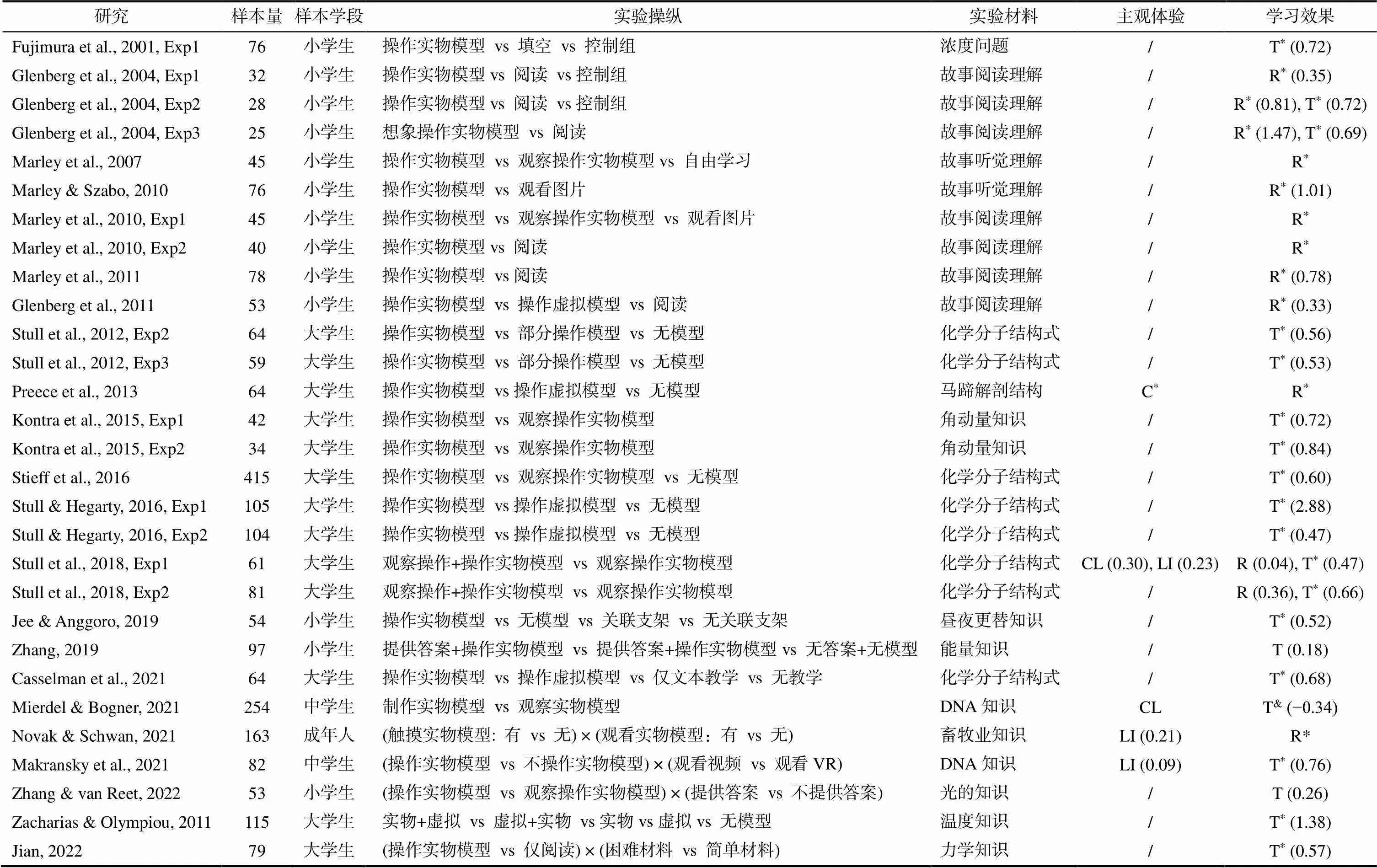

动作化学习是否可以促进学习效果?通过对以往实证研究的具体分析, 大部分研究发现动作化学习可以提升学生的学习成绩(如Casselman et al., 2021; Fujimura et al., 2001; Glenberg et al., 2004; Glenberg et al., 2011; Marley et al., 2007; Marley & Szabo, 2010; Makransky et al., 2021; Marley et al., 2010; Marley et al., 2011; Novak & Schwan, 2021; Stull et al., 2012; Preece et al., 2013; Kontra et al., 2015; Stieff et al., 2016; Stull & Hegarty, 2016; Stull et al., 2018; Jee & Anggoro, 2019; Jian, 2022)。有少量研究发现动作化学习策略不能促进学习(Stull et al., 2018; Zhang, 2019; Zhang & van Reet, 2022), 甚至阻碍学习效果(Mierdel & Bogner, 2021)。

为了系统地量化以往研究的结果, 本研究参照Mayer (2020)的方法, 将各个研究的效应量Cohen’s值进行汇总后求出效应量中位数(median effect size), 并基于该值分析动作化学习的有效性, 以代表效应量的总体集中趋势。例如, 当计算动作化学习在保持测验的效应量中值时, 需要求出所有动作化学习与对照组比较研究的效应量, 最后得到中位数。本研究使用效应量中值作为统计参数出于三点考虑: 第一, 以往多媒体学习的研究综述和著作中大量使用效应量中值归纳和总结以往的文献, 它能够较好地解释和反映研究现状(如Fiorella & Mayer, 2015; Fiorella & Mayer, 2016; Mayer, 2020; Mayer, 2014)。第二, 本文中某些因变量的研究数量少, 尤其涉及主观体验测量的研究数大多不足10项, 为了避免极端值的影响, 使用中位数作为统计分析的参数相对更加合理。第三, 从以往研究来看, 效应量中值与元分析计算出的效应量差异不大。例如Mayer (2014)计算线索对学习影响的效应量中值为= 0.41, 而Alpizar (2020)元分析计算的效应值为= 0.38。又如陈佳雪等人(2018)发现积极情绪促进学习的效应量中值保持测验= 0.27,迁移测验= 0.29, 周丽等人(2019)的元分析发现积极情绪促进学习的效应量保持测验= 0.25,迁移测验= 0.30。

纳入分析的文献通过各大中英文数据库关键词检索而来, 共检索到3103篇研究, 经过筛选后最终纳入分析的文献共计有55项研究, 其中比较有无动作化学习的研究29项(见表1), 比较实物动作化学习和虚拟动作化学习的研究有27项(见表2)。英文文献主要将主题或关键词enact, hands on, model, manipulation与generative learning, multimedia learning, learning进行搜索, 数据库包括Web of Science, EBSCO, ProQuest, Scopus等。中文文献主要将“动手” “模型” “操作”与“生成学习” “多媒体学习”和“学习”作为主题或关键词进行搜索, 数据库包括CNKI中国学术期刊网络出版总库、CNKI优秀博硕论文全文数据库和万方数据库等。除上述外还通过文献回溯和Google Scholar搜索的方式进行补查。纳入分析的文献需要满足如下的标准: (1)文献必须是实证研究; (2)文献中必须含有学生操作模型与学生不操作模型的对比(表1), 或者学生操作实物模型和虚拟模型的对比(表2); (3)因变量包含学习效果(保持测验或迁移测验)。

保持测验是对当前学习内容回忆或再认的考察(Mayer, 2020)。已有大量研究发现动作化学习可以促进学习者的保持测验成绩(Glenberg et al., 2004; Glenberg et al., 2011; Marley et al., 2007; Marley & Szabo, 2010; Makransky et al., 2021; Marley et al., 2010; Marley et al., 2011; Novak & Schwan, 2021;Preece et al., 2013)。例如一项研究关注儿童对故事的听觉理解, 模型组儿童被要求依据故事的内容操纵玩具, 图片组则观看与故事内容有关的图片, 结果发现模型组的儿童对于故事内容的回忆成绩要高于图片组(Marley & Szabo, 2010)。也有针对大学生的研究发现动作化学习有利于提高保持测验, 该研究以马蹄的生理结构为学习材料, 比较了实物操作模型和阅读组, 结果发现操作实物马蹄模型的学习者在保持成绩上比阅读组更高(Preece et al., 2013)。但也有研究者没有发现动作化学习提高学习者的保持成绩(Stull et al., 2018)。Stull等人(2018)以化学分子表达式的转换为学习内容, 实验1在实验室中进行, 所有的大学生被试在观看了教师操作化学分子模型的讲解视频之后, 被分为操作模型组或不操作模型组解题, 结果没有发现两组在保持测验上的差异。实验2将实验情境迁移到真实课堂中, 在保持测验上也没有发现差异结果。本文汇总的研究中一共有13项研究探讨了动作化学习对保持测验的影响, 其中有11项(85%)研究发现动作化学习可以提高学习者的保持测验成绩, 而2项(15%)研究没有发现动作化学习促进保持测验成绩, 计算动作化学习促进保持测验成绩的效应量中值为= 0.57。

迁移测验考察对当前学习内容的应用(Mayer, 2020)。已有大量研究发现动作化学习可以促进学习者的迁移成绩(Casselman et al., 2021; Fujimura et al., 2001; Glenberg et al., 2004; Glenberg et al., 2011; Jee & Anggoro, 2019; Kontra et al., 2015; Makransky et al., 2021; Stieff et al., 2016; Stull et al., 2012; Stull & Hegarty, 2016; Stull et al., 2018; Jian, 2022)。例如Jian (2022)以力学知识为学习材料, 设计了一项2 (操作实物模型vs仅阅读) × 2 (困难材料vs简单材料)的实验, 结果发现大学生在困难的学习材料中, 操作实物模型比阅读组有更高的迁移成绩。还有一项以DNA为学习材料的研究, 实验为2 (操作实物模型vs不操作实物模型) × 2 (观看视频vs观看VR)的被试间设计, 结果发现操作实物模型的迁移成绩要好于不操作实物模型, 其他主效应及交互作用不显著。汇总文献发现共计20项研究考察了动作化学习对迁移测验的影响, 其中有17项(85%)研究发现了动作化学习可以提高学生的迁移成绩, 有2项(10%)研究没有发现动作化学习对迁移测验的影响, 而有1项(5%)研究发现动作化学习会降低学习者的迁移成绩, 计算动作化学习促进保持测验成绩的效应量中值为= 0.63。

上述结果表明动作化学习促进学习效果(保持和迁移测验)具有中等及以上的效应, 但通过进一步分析这些结果, 仍存在一些问题尚未厘清: 第一, 学习者年龄可能影响动作化学习的效果。基于表1内容, 进一步分析小学生和大学生在动作化学习下的表现, 结果显示小学生进行动作化学习促进保持测验和迁移测验的效应量中值分别为= 0.80和= 0.61。而大学生进行动作化学习促进保持和迁移测验的效应量中值分别为= 0.20和= 0.63。上述结果可能表明对于低龄学习者来说进行动作化学习具有更好的帮助。但目前缺少直接的实证研究证据对此进行探讨。第二, 学习材料较为单一。动作化学习促进保持测验和迁移测验结果的研究中, 小学生的研究主要基于故事书材料, 而大学生的研究主要是基于化学分子表达式的学习材料, 两种材料的差异可能也会导致动作化学习结果的差异, 未来需要使用更多的学习材料去验证。第三, 动作化学习的有效性可能受到其他教学支架的影响。上述研究表明当给被试提供答案(Zhang, 2019; Zhang & van Reet, 2022)或观察教师动作化学习(Stull et al., 2018), 学生动作化学习的有效性不存在, 但仍需研究进一步验证。第三, 动作化学习的程度过高可能会阻碍学习。Mierdel和Bogner (2021)的研究发现制作DNA模型组的迁移成绩低于仅观察教学模型组, 这可能是制作过程耗费了较大的认知负荷, 导致学习者学习成绩的降低, 但目前仅有一项研究对此给予支持。

2.2 实物动作化学习优于虚拟动作化学习吗?

为了进一步剖析哪一种动作化学习更有效, 我们将以往研究中涉及实物动作化学习和虚拟动作化学习的研究进行了汇总(见表2)。从表2可知, 目前只有6项研究在比较两种动作化学习类型时加入了控制组, 其中有3项研究发现实物和虚拟两种动作化学习都要好于控制组, 有2项仅发现实物动作化学习好于控制组, 1项研究仅发现虚拟动作化学习好于控制组。因此有必要进一步对比实物动作化学习和虚拟动作化学习哪一种更有利于学习。后续分析会将实物动作化学习作为实验组, 虚拟动作化学习作为控制组进行比较。

在保持测验上, 共有4项研究比较了实物和虚拟两种动作化学习, 其中有2项(50%)研究发现实物动作化学习的保持测验成绩好于虚拟动作化学习, 而有2项(50%)研究发现实物动作化学习的保持成绩要低于虚拟动作化学习, 计算实物动作化学习的保持测验好于虚拟动作化学习的效应量中值= 0.01。在迁移测验上, 共有23项研究对比了两种动作化学习, 其中有3项研究发现实物动作化学习的迁移测验成绩好于虚拟动作化学习, 有4项研究发现实物动作化学习的迁移成绩要低于虚拟动作化学习, 而有16项研究没有发现两种动作化学习在迁移成绩上的差异, 计算实物动作化学习的迁移测验好于虚拟动作化学习的效应量中值= 0.01。

基于上述分析可知, 总体上实物动作化学习和虚拟动作化学习在学习成绩上没有差异。但部分研究结果仍存在差异, 可能有如下的原因: 第一, 模型的复杂程度不同。当教学模型较为复杂时, 实物模型可能存在更多不必要的细节, 并涉及更多操作步骤, 而虚拟模型都集成在电脑屏幕中, 只需要按键或鼠标点击, 因此实物模型可能比虚拟模型耗费更多的认知负荷, 更不利于学习(如Wang & Tseng, 2018; Finkelstein et al., 2005)。第二, 学习测验的深度不同。例如以化学分子结构为材料的研究中, 实物和虚拟两种动作化学习在立体化学知识(例如描述分子之间的关系, 绘制分子的异构体等)测验上没有差异, 但Casellman等人(2021)编制的反应机制测验(例如基于给定的反应物, 反应条件和产物, 推断可能发生的反应机理并解释原因)则发现了实物动作化学习的成绩好于虚拟动作化学习, 这可能说明测验深度越高越能够体现实物动作化学习的优势。

3 动作化学习能否影响学习者的主观体验?

学习者在进行动作化学习时会伴随主观体验。本文汇总了以往动作化学习研究中学习者感知到的主观体验变量。总体来说, 只有极少数研究者测查了学习者的主观体验。具体而言, 在比较有无动作化学习的研究中, 一共只有5项研究测查了主观体验, 一项研究发现动作化学习可以提高学习者的学习信心(如: 我相信我有能力识别马蹄的解剖结构)。有2项研究探讨了学习者在动作化学习中感知到的认知负荷, 其他3项研究测查了学习者的学习兴趣(效应量中值= 0.21), 但都没有发现动作化学习可以影响这些主观体验。在比较实物动作化学习和虚拟动作化学习的研究中, 一共有8项研究测查了主观体验, 分别测查了学习者的学习自信, 认知负荷和学习兴趣。其中有4项研究测查了学习信心, 有2项研究发现实物动作化学习比虚拟动作化学习更能提高学习信心, 而有2项研究没有发现两种动作化学习的差异, 计算效应中值为= 0.28。另有4项研究测查了动作化学习对认知负荷的影响, 有2项研究发现实物动作化学习比虚拟动作化学习的认知负荷更低, 而有2项研究没有发现两种动作化学习认知负荷的差异, 计算效应中值为= −0.16。此外, 还有2项研究测查了学习者的学习兴趣, 且均发现实物动作化学习相比虚拟动作化学习能诱发更高的学习兴趣, 计算效应中值为= 0.40。

为了进一步确定主观体验是否影响了学习结果, 本文将分析主观体验和学习结果是否一一对应。在比较动作化学习有无的研究中, 只有1项(25%)研究发现动作化学习提升了学习者的学习信心, 同时学习结果也得到了提升。其余4项(75%)研究则出现了结果的不对应, 即动作化学习影响了学习结果但没有影响主观体验。在比较实物和虚拟两种动作化学习的研究中, 有6项(75%)研究发现学习者的主观体验和学习结果一致, 其中有2项研究支持了实物动作化学习的优势效应, 例如实物动作化学习比虚拟动作化学习有更低的认知负荷, 更高的学习兴趣和更好的学习结果。有4项研究则发现两种动作化学习在主观体验和学习结果上没有差异。此外, 2项(25%)研究的结果不对应, 即实物动作化学习的主观体验要比虚拟动作化学习更积极, 但在学习结果上没有差异, 例如实物动作化学习比虚拟动作化学习有更高的学习信心和学习兴趣, 但两种动作化学习在学习结果上没有差异。

表1 动作化学习对学习效果的影响(效应量Cohen’s d值)

注:R指保持测验; T指迁移测验; C指学习信心; CL指认知负荷; LI指学习兴趣; *指动作化学习的效果要好于其他对照组; &表示动作化学习的效果要差于其他对照组; ()中的数字表示动作化学习组与对照组相比的效应量值,值表示自变量作用的大小,值越大表示动作化学习相较于对照组对学习效果的影响越大。

表2 实物动作化学习与虚拟动作化学习在学习成绩上的比较(效应量Cohen’s d值)

注:R指保持测验; T指迁移测验; C指学习信心; CL指认知负荷; LI指学习兴趣; *指实物动作化学习的效果要好于虚拟动作化学习; &表示实物动作化学习的效果要差于虚拟动作化学习; ()中的数字表示实物动作化学习组与虚拟动作化学习相比的效应量值,值表示自变量作用的大小,值越大表示实物动作化学习相较于虚拟动作化学习对学习效果的影响越大。

通过上述的分析可知, 动作化学习可能影响学习者的主观体验, 并进一步影响学习成绩, 但结果并不稳定, 可能有如下的原因所致: 首先, 有限的研究数量无法全面地反映结果的全貌, 未来需要更多的研究探查学习者在动作化学习中的主观体验。其次, 不同研究使用的主观体验量表不一致。以认知负荷量表为例, 本文汇总的研究中, 有部分研究仅测查了学习者感知的心理努力, 而有的研究测查了认知负荷的三个维度(即内在认知负荷, 外在认知负荷和相关认知负荷), 也有研究采用美国国家航天局的认知负荷量表(NASA-TLX)作为工具, 该量表包括6个维度。不同的认知负荷量表测查的结果可能会产生一定的差异(Krieglstein et al., 2022)。最后, 量表施测的单一化。以往研究均采用被试间实验设计, 因此被试仅能对一个条件进行评价, 这可能导致结果存在偏差(Wilson et al., 2018)。

4 动作化学习的理论基础

理论层面上, 是否有观点支持动作化学习在实证研究中的结论?如图1所示, 目前存在两个不同方向的理论去解释动作化学习。首先, 具身认知理论(embodied cognition theory, ECT)和生成学习理论(generative learning theory, GLT)支持动作化学习促进学习。而认知负荷理论(cognitive load theory, CLT)为动作化学习干扰学习提供了依据。

ECT认为认知过程与身体密不可分, 一切认知过程都需要依赖于身体和外部环境的互动(叶浩生, 2010; Barsalou, 2008; Wilson, 2002)。认知是物理世界中获得的感知觉与运动信息以模拟的方式在大脑中的重新激活。当从记忆中检索相关信息时, 在经验中捕获的多模态表征被重新激活, 以模拟大脑对感知和行动的表征(Barsalou, 2008; de Koning & Tabbers, 2011)。近年来, 教育领域也结合ECT进行了诸多研究(Duijzer et al., 2019; Johnson-Glenberg et al., 2014; Skulmowski & Rey, 2018), 研究者将这一领域统称为具身学习(embodied learning)。具身学习同样遵循身心一体原则, 学习和身体密不可分, 身体的结构与功能会对学习过程与结果产生重要的影响(叶浩生, 2015)。但并非所有身体活动都可以促进学习。Skulmowski和Rey (2018)认为只有当身体活动与当前学习目标高相关时才有利于学习, 而且高身体活动程度可能会造成较高的认知负荷, 阻碍学习结果。因此, 基于ECT, 在学习时进行与学习目标相关的身体活动, 可以促进对知识的表征, 进而促进学习结果。在该理论下, 实物动作化学习可能被认为更优于虚拟动作化学习, 因为实物的教学模型更有利于学习者利用身体动作进行认知表征, 更符合具身学习的身心一体原则(Rau, 2020)。但本文汇总的实证研究中大部分都没有发现两种动作化学习的区别, 未来需要进一步确定身体活动与学习目标的相关性, 以及探讨潜在的边界条件。此外, 低龄的学习者可能从动作化学习中更能获益, 因为低龄学习者认知能力还处于在发展阶段, 感觉运动体验对认知发展具有关键的作用(Laakso, 2011; Piaget, 1952), 因此有具身性的动作化学习可能更有利于促进低龄学习者的学习。同样, 当学习材料更加复杂抽象时, 学习者才需要利用动作化的教学模型直观地理解知识, 简单的知识可能仅通过图片也能获得足够的加工。但上述推断仍需要研究进一步验证。

图1 动作化学习的理论

GLT理论认为只有学习者进行了生成学习才是有意义的学习。生成是指学习者将学习内容中的不同元素建立联系, 以及在学习内容与已有知识中建立联系的过程(Wittrock, 1989)。Fiorella和Mayer (2016)提出的有意义学习的认知机制进一步推动了GLT的发展, 他们认为有意义学习必须要经历选择、组织和整合(select-organize-integrate, SOI)三个主要的认知过程: 选择是指学习者选择最相关的感觉信息(如触觉信息, 视觉信息和听觉信息等)以便进一步在工作记忆中处理; 组织是指学习者在工作记忆中将所选择的信息组织为连贯的心理表征; 整合是指学习者将心理表征与长时记忆中的相关知识结构相结合。由于每个信息输入通道容量有限, 而不同通道之间相互独立(Mayer, 2020), 当面对复杂的学习内容, 相比单一通道, 学习者从多个通道加工信息更不容易造成容量超载, 进而有利于知识的组织与整合。因此, 相比于仅能通过视觉通道加工信息的无动作化学习, 动作化学习同时激活视觉和触觉信息加工通道的特征能够提升学习效果。同时, 实物动作化学习比虚拟动作化学习体验到与学习内容相关的触觉信息可能更为丰富, 因而实物动作化学习更有利于学习, 但本文的结果不能支持该假设, 未来研究需要剖析动作化学习中触觉的作用, 进一步明确什么样的触觉信息才能够促进学习。此外, 对于低龄学习者而言, 教学模型本身作为一种学习支架, 可能更有利于低龄学习者在学习内容之间建立联系, 使学习者选择到关键的知识内容, 进而提升了对知识的组织和整合水平。对于复杂材料而言, 教学模型帮助学习者理解学习内容, 降低了学习难度, 促进了学习者对知识的选择、组织和整合过程, 最终提高了学习成绩。

CLT以人类认知处理能力有限为前提, 认为如果知识的加工超出自身处理能力则会出现认知负荷超载, 进而阻碍学习(Sweller et al., 2011)。CLT的核心是将认知负荷分为了三类: 内在认知负荷(intrinsic cognitive load), 外在认知负荷(extraneous cognitive load)和相关认知负荷(germane cognitive load) (Leppink et al., 2013; Sweller et al., 2011)。内在认知负荷和相关认知负荷正向预测学习成绩, 而外在认知负荷负向预测学习成绩(Krieglstein et al., 2022)。如果动作化学习的过程涉及了较多与学习内容无关的内容, 外在认知负荷就会增加, 进而阻碍学习成绩。例如Mierdel和Bogner (2021)发现制作DNA模型组的学习成绩低于仅观察教学模型组, 这可能是由于制作过程诱发了大量的外在认知负荷, 造成学习结果的降低。同时, 实物动作化学习相比虚拟动作化学习具有更丰富、更具体的特征, 这可能会阻碍学习(Kaminski & Sloutsky, 2013)。需要注意的是, 并非所有研究者都认同这一解释, 例如上述提到实物动作化学习的触觉与视觉信息的双通道加工方式可能更有利于减少认知资源, 即降低认知负荷(Skulmowski et al., 2016)。但大多数研究还是利用CLT来强调虚拟动作化学习的优势(Rau, 2020)。结合ECT理论所提及的内容, 身体运动与认知负荷之间也可能存在联系, 若身体运动与学习任务之间相关程度高, 则学习者感知到的内在认知负荷和相关认知负荷可能更高, 即学习者将更多的认知资源分配到学习任务中, 这将促进学习者的学习成绩。当身体运动程度的高低与学习内容无关, 学习者则会感知到更高的外在认知负荷, 即学习者的认知资源被消耗到与学习无关的活动中, 这将降低学习者的学习成绩。因此, 不考虑身体活动与当前学习目标是否高相关, 只要身体活动程度越高, 学习者可能感知到高的外在认知负荷, 从而阻碍学习。这一推断仍需实证研究进一步验证。此外, 基于CLT, 当学习内容复杂抽象时, 学习者可能感知到更高的内在认知负荷, 而基于动作化的教学模型可以降低学习者的内在认知负荷, 最终可能促使学习者付出更多的努力去完成学习任务, 进而提高了学习者的相关认知负荷, 最终促进了学习成绩。对于不同年龄的学习者而言, 低龄学习者的工作记忆能力比成人更低(Siegel, 1994), 因此低龄学习者更可能面临认知负荷的超载, 通过动作化的学习可以减少低龄学生的内在认知负荷, 进而对学习有利。但未来仍需要通过实证研究进一步探讨不同材料和不同年龄的学习者在动作化学习下认知负荷的变化情况。

5 总结与展望

经过系统地分析发现总体上动作化学习对学习有积极的作用, 实物动作化学习和虚拟动作化学习二者的效果没有差异。具体而言, 动作化学习促进学习结果具有中等效应, 即动作化学习提升了学习者的保持成绩(保持= 0.57)和迁移成绩(迁移= 0.63)。实物动作化学习和虚拟动作化学习在保持测验(保持= 0.01)与迁移测验上(迁移= 0.01)没有差异。在主观体验方面, 动作化学习促进了学习兴趣(学习兴趣= 0.21)。实物动作化学习比虚拟动作化学习更能提高学习信心(学习信心= 0.28)和学习兴趣(学习兴趣= 0.40), 但在认知负荷上两种动作化学习差异比较微弱(认知负荷= −0.16)。

虽然以往研究已经对动作化学习进行一些探讨, 但这些研究仍处于起步阶段, 有许多研究问题亟待解决, 具体分为如下几点:

第一, 如何利用有关的教学策略或教学支架干预动作化学习, 进一步优化和改善操作教学模型对学习者的有效性, 这对动作化学习落实到课堂教学中具有重要的实践意义。例如一项以化学分子模型为学习材料的研究发现, 在动作化学习中进行干预(例如, 要求学习者必须将分子图和分子模型对齐)比仅动作化学习更有利于学习成绩(Padalkar & Hegarty, 2015)。还有研究者发现, 为学习者提供关系支架(relational scaffolding)的动作化学习效果更好, 例如结合第一人称和第三人称视角的动作化学习要比单一视角的动作化学习有更好的学习结果(Jee & Anggoro, 2019)。未来研究需要进一步探讨如想象(如Glenberg et al., 2004)、提供答案(如Zhang & van Reet, 2022)、观察动作化学习(如Stull et al., 2018)等方法和策略能否优化和调节动作化学习。

第二, 动作化学习的影响因素有哪些, 即动作化学习促进学习存在哪些边界条件。不同性质的学习材料可能会产生不同的学习效果, 上文基于理论的分析表明动作化学习可能在复杂抽象的学习材料中更能促进学习成绩, 以往比较动作化学习有无的研究大部分采用了化学分子结构式(科学知识类)和故事书(文学类)两种学习材料, 但两种材料分别以大学生和小学生为被试, 在同一个年龄段仍缺少横向对比, 即在相同年龄下比较不同学习材料的学习效果, 以及在同一种类型材料下探讨不同年龄段在动作化学习下是否存在不同的学习促进效应, 未来研究也应在更多的材料中进行探讨, 包括针对学习材料难度(Jian, 2022)、学习材料文理属性等。同时, 学习者个体的特征也是一个重要的因素。例如低龄学习者的认知能力相对有限, 更能通过身体动作的学习来提高学习成绩。又如动作化学习的效果可能与学习者的心理旋转能力具有相关性(如Casselman et al., 2021; Stull et al., 2012), 未来研究需要验证不同年龄和心理旋转能力的学习者在进行动作化学习时的学习效果, 并进一步探讨如何为低心理旋转能力的学习者提供教学支架。

第三, 动作化学习中触觉是否具有重要的作用需要进一步研究。虽然以往对比动作化学习和观察动作化学习的研究可以为触觉的有效性提供一些证据(如Marley et al., 2010; Stull et al., 2018), 但研究操纵的观察动作化学习大多属于系统步调, 学习者不能按照自己的节奏即学习者步调进行学习。而先前研究发现学习者步调比系统步调更有利于学习(Fiorella & Mayer, 2018), 因此动作化学习比观察动作化学习有更高的学习成绩可能跟学习步调有关, 未来研究需要进一步控制步调对学习的影响。例如, 对比动作化学习与有模型的无动作化学习是否可以影响学习者的学习效果。同时, 未来比较实物动作化学习和虚拟动作化学习的研究也应针对触觉信息进行深入探讨, 确定什么样的触觉信息才可以诱发两种动作化学习的学习结果差异。这些探讨对于验证和拓展ECT具有重要的意义。

第四, 仍缺少一个系统性的理论去解释动作化学习。依据前文的理论介绍, 各个理论之间存在各自的优势, ECT强调了身体动作对学习的影响并认为与任务相关的身体动作对学习的有效性最佳, 但ECT缺少认知机制方面的假设, 而GLT则刚好弥补了这一点, 从选择、组织和整合三个关键的步骤进行了假设。基于ECT本身就视身体与认知为一体(叶浩生, 2010; Barsalou, 2008; Wilson, 2002), 未来研究者可以尝试整合两种理论以全面系统地探讨动作化学习的理论机制。同时, 也需要更多以理论出发的实证研究进行验证, 例如身体与任务的相关性高低是否会影响动作化学习效果(Skulmowski & Rey, 2018), 以及动作化学习是否可以影响学习者的注意加工, 进而影响学习成绩(Jian, 2022)。

第五, 在实际的课堂实验教学中, 动作化学习往往同时由多名学习者合作完成, 因此有必要在合作学习的背景下探讨动作化学习。目前本文汇总的研究中仅有一项研究探讨了合作学习对学习的影响, 该研究发现合作学习中的行动者和观察者在学习成绩上没有差异, 二者都要比没有进行动作化学习的学习者有更好的成绩(Marley et al., 2010)。Ferreira (2021)从具身认知的视角出发, 认为合作学习依赖于合作成员之间的身体互动, 未来应采用文本分析、视频观察和生理数据配对分析(例如: 超扫描技术)来剖析合作动作化学习的作用。

第六, 需要谨慎解释基于效应量中值的结果。以往研究中的效应量中值是在一个系列并且被试和实验情境都高度相似的情况下所计算得出的(如Fiorella & Mayer, 2015; Fiorella & Mayer, 2016; Mayer, 2020; Mayer, 2014), 当选取的效应量来自不同的被试群体(特别是不同年龄的)、基于明显不同的学习情境和采用不同的研究范式得出时, 利用中位数效应量反映学习策略的效果则可能存在偏差, 未来需要进一步使用更为精确的计算方法(如元分析)进一步验证动作化学习的有效性。

陈佳雪, 谢和平, 王福兴, 周丽, 李文静. (2018). 诱发的积极情绪会促进多媒体学习吗?(10), 1818−1830.

教育部. (2019).. 2022-09-01取自http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A06/s3321/201911/t20191128_409958.html

教育部. (2020).. 2022-09-01取自http://www.moe. gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202007/t20200715_472808.html

叶浩生. (2010). 具身认知: 认知心理学的新取向.(5), 705−710.

叶浩生. (2015). 身体与学习: 具身认知及其对传统教育观的挑战.(4), 104−114.

周丽, 王福兴, 谢和平, 陈佳雪, 辛亮, 赵庆柏. (2019). 积极的情绪能否促进多媒体学习? 基于元分析的视角.,(6), 697−709.

Alpizar, D., Adesope, O. O., & Wong, R. M. (2020). A meta-analysis of signaling principle in multimedia learning environments.,(5), 2095−2119.

Bandura, A. (1986).. Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997).. New York: W. H. Freeman & Co.

Barrett, T. J., Stull, A. T., Hsu, T. M., & Hegarty, M. (2015). Constrained interactivity for relating multiple representations in science: When virtual is better than real., 69−81.

Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition., 617−645.

Carbonneau, K. J., Marley, S. C., & Selig, J. P. (2013). A meta-analysis of the efficacy of teaching mathematics with concrete manipulatives.(2), 380−400.

Casselman, M. D., Eichler, J. F., & Atit, K. (2021). Advancing multimedia learning for science: Comparing the effect of virtual versus physical models on student learning about stereochemistry.(6), 1285−1314.

Cuendet, S., Bumbacher, E., & Dillenbourg, P. (2012). Tangible vs. virtual representations: When tangibles benefit the training of spatial skills.(pp. 99−108). ACM.

Dargue, N., Sweller, N., & Jones, M. P. (2019). When our hands help us understand: A meta-analysis into the effects of gesture on comprehension.(8), 765−784.

de Koning, B. B., & Tabbers, H. K. (2011). Facilitating understanding of movements in dynamic visualizations: An embodied perspective.(4), 501−521.

Duijzer, C., van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., Doorman, M., & Leseman, P. (2019). Embodied learning environments for graphing motion: A systematic literature review., 597−629.

Ferreira, J. M. (2021). What if we look at the body? An embodied perspective of collaborative learning.(4), 1455−1473.

Finkelstein, N. D., Adams, W. K., Keller, C. J., Kohl, P. B., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., … Lemaster, R. (2005). When learning about the real world is better done virtually: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment.(1), 010103.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2015).New York: Cambridge University Press.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2016). Eight ways to promote generative learning.(4), 717−741.

Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2018). What works and doesn't work with instructional video., 465−470.

Fujimura, N. (2001). Facilitating children's proportional reasoning: A model of reasoning processes and effects of intervention on strategy change.(3), 589−603.

Glenberg, A. M., Goldberg, A. B., & Zhu, X. (2011). Improving early reading comprehension using embodied CAI.(1), 27−39.

Glenberg, A. M., Gutierrez, T., Levin, J. R., Japuntich, S., & Kaschak, M. P. (2004). Activity and imagined activity can enhance young children’s reading comprehension.(3), 424−436.

Jee, B. D., & Anggoro, F. K. (2019). Relational scaffolding enhances children’s understanding of scientific models.(9), 1287−1302.

Jian, Y.-C. (2022). Influence of science text reading difficulty and hands-on manipulation on science learning: An eye-tracking study., 59(3), 358−382.

Johnson-Glenberg, M. C., Birchfield, D. A., Tolentino, L., & Koziupa, T. (2014). Collaborative embodied learning in mixed reality motion-capture environments: Two science studies.(1), 86−104.

Kaminski, J. A., & Sloutsky, V. M. (2013). Extraneous perceptual information interferes with children's acquisition of mathematical knowledge.(2), 351−363.

Katsioloudis, D. P., Dickerson, D. D., Jovanovic, D. V., & Jones, M. (2015). Evaluation of static vs. dynamic visualizations for engineering technology students and implications on spatial visualization ability: A quasi-experimental study.(1), 14−28.

Klahr, D., Triona, L. M., & Williams, C. (2007). Hands on what? The relative effectiveness of physical versus virtual materials in an engineering design project by middle school children.(1), 183−203.

Kontra, C., Lyons, D. J., Fischer, S. M., & Beilock, S. L. (2015). Physical experience enhances science learning.(6), 737−749.

Krieglstein, F., Beege, M., Rey, G. D., Ginns, P., Krell, M., & Schneider, S. (2022). A systematic meta-analysis of the reliability and validity of subjective cognitive load questionnaires in experimental multimedia learning research.(4), 2485−2541.

Laakso, A. (2011). Embodiment and development in cognitive science., 409−425.

Lee, C. Y., & Chen, M. J. (2015). Effects of worked examples using manipulatives on fifth graders’ learning performance and attitude toward mathematics.(1), 264−275.

Leppink, J., Paas, F., van der Vleuten, C. P., van Gog, T., & van Merriënboer, J. J. (2013). Development of an instrument for measuring different types of cognitive load.(4), 1058−1072.

Makransky, G., Andreasen, N. K., Baceviciute, S., & Mayer, R. E. (2021). Immersive virtual reality increases liking but not learning with a science simulation and generative learning strategies promote learning in immersive virtual reality.(4), 719−735.

Manches, A., O’Malley, C., & Benford, S. (2010). The role of physical representations in solving number problems: A comparison of young children’s use of physical and virtual materials.(3), 622−640.

Marley, S. C., & Carbonneau, K. J. (2014a). Theoretical perspectives and empirical evidence relevant to classroom instruction with manipulatives.(1), 1−7.

Marley, S. C., & Carbonneau, K. J. (2014b). Future directions for theory and research with instructional manipulatives: Commentary on the special issue papers.(1), 91−100.

Marley, S. C., Levin, J. R., & Glenberg, A. M. (2007). Improving native American children’s listening comprehension through concrete representations.(3), 537−550.

Marley, S. C., Levin, J. R., & Glenberg, A. M. (2010). What cognitive benefits does an activity-based reading strategy afford young native American readers?(3), 395−417.

Marley, S. C., & Szabo, Z. (2010). Improving children's listening comprehension with a manipulation strategy.(4), 227−238.

Marley, S. C., Szabo, Z., Levin, J. R., & Glenberg, A. M. (2011). Investigation of an activity-based text-processing strategy in mixed-age child dyads.(3), 340−360.

Mayer, R. E. (2014).(2nd ed.). New York: Cambridge University Press.

Mayer, R. E. (2020).(3rd ed.). New York: Cambridge University Press.

Melcer, E. F., Hollis, V., & Isbister, K. (2017). Tangibles vs. mouse in educational programming games: Influences on enjoyment and self-beliefs. In G. Mark & S. Fussel (Eds.),(pp. 1901−1908). New York: ACM.

Mierdel, J., & Bogner, F. X. (2021). Investigations of modelers and model viewers in an out-of-school gene technology laboratory.(2), 801−822.

Moyer-Packenham, P., Baker, J., Westenskow, A., Anderson, K., Shumway, J., Rodzon, K., & Jordan, K. (2013). A study comparing virtual manipulatives with other instructional treatments in third- and fourth-grade classrooms.(2), 25−39.

Novak, M., & Schwan, S. (2021). Does touching real objects affect learning?(2), 637−665.

Olympiou, G., & Zacharia, Z. C. (2012). Blending physical and virtual manipulatives: An effort to improve students’ conceptual understanding through science laboratory experimentation.(1), 21−47.

Padalkar, S., & Hegarty, M. (2015). Models as feedback: Developing representational competence in chemistry.(2), 451−467.

Piaget, J. (1952).. New York: International Universities Press.

Preece, D., Williams, S. B., Lam, R., & Weller, R. (2013). “Let’s get physical”: Advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in learning imaging anatomy.(4), 216−224.

Pyatt, K., & Sims, R. (2012). Virtual and physical experimentation in inquiry-based science labs: Attitudes, performance and access.(1), 133−147.

Rau, M. A. (2020). Comparing multiple theories about learning with physical and virtual representations: Conflicting or complementary effects?(2), 297−325.

Ruddle, R., & Jones, D. M. (2001). Manual and virtual rotation of three-dimensional object.(4), 286−296.

Scheiter, K., Brucker, B., & Ainsworth, S. (2020). “Now move like that fish”: Can enactment help learners come to understand dynamic motion presented in photographs and videos?, 103934.

Siegel, L. S. (1994). Working memory and reading: A life-span perspective.(1), 109−124.

Skulmowski, A., Pradel, S., Kühnert, T., Brunnett, G., & Rey, G. D. (2016). Embodied learning using a tangible user interface: The effects of haptic perception and selective pointing on a spatial learning task., 64−75.

Skulmowski, A., & Rey, G. D. (2018). Embodied learning: Introducing a taxonomy based on bodily engagement and task integration.(1), 6.

Stieff, M., Scopelitis, S., Lira, M. E., & Desutter, D. (2016). Improving representational competence with concrete models.(2), 344−363.

Stull, A. T., Barrett, T., & Hegarty, M. (2013). Usability of concrete and virtual models in chemistry instruction.(6), 2546−2556.

Stull, A. T., Gainer, M. J., & Hegarty, M. (2018). Learning by enacting: The role of embodiment in chemistry education., 80−92.

Stull, A. T., & Hegarty, M. (2016). Model manipulation and learning: Fostering representational competence with virtual and concrete models.(4), 509−527.

Stull, A. T., Hegarty, M., Dixon, B., & Stieff, M. (2012). Representational translation with concrete models in organic chemistry.(4), 404−434.

Suh, J., & Moyer, P. S. (2007). Developing students’ representational fluency using virtual and physical algebra balances.(2), 155−173.

Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). New York: Springer.

Triona, L. M., & Klahr, D. (2003). Point and click or grab and heft: comparing the influence of physical and virtual instructional materials on elementary school students’ ability to design experiments.(2), 149−173.

Wang, T. L., & Tseng, Y. K. (2018). The comparative effectiveness of physical, virtual, and virtual-physical manipulatives on third-grade students’ science achievement and conceptual understanding of evaporation and condensation.(2), 203−219.

Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition.(4), 625−636.

Wilson, K. E., Martinez, M., Mills, C., D'Mello, S., Smilek, D., & Risko, E. F. (2018). Instructor presence effect: Liking does not always lead to learning., 205−220.

Wittrock, M. C. (1989). Generative processes of comprehension.(4), 345−376.

Yuan, Y., Lee, C. Y., & Wang, C. H. (2010). A comparison study of polyominoes explorations in a physical and virtual manipulative environment.(4), 307−316.

Zacharia, Z. C., & Constantinou, C. P. (2008). Comparing the influence of physical and virtual manipulatives in the context of the physics by inquiry curriculum: the case of undergraduate students’ conceptual understanding of heat and temperature.(4), 425−430.

Zacharia, Z. C., Loizou, E., & Papaevripidou, M. (2012). Is physicality an important aspect of learning through science experimentation among kindergarten students?(3), 447−457.

Zacharia, Z. C., & Olympiou, G. (2011). Physical versus virtual manipulative experimentation in physics learning.(3), 317−331.

Zhang, I. Y., Tucker, M. C., & Stigler, J. W. (2022). Watching a hands-on activity improves students’ understanding of randomness., 104545.

Zhang, L. (2019). “Hands-on” plus “inquiry”? Effects of withholding answers coupled with physical manipulations on students' learning of energy-related science concepts., 199−205.

Zhang, L., & van Reet, J. (2022). How is “knowledge” constructed during science activities? detaching instructional effects of “playing” and “telling” to optimize integration of scientific investigations.,, 1435−1449.

The effectiveness of learning by enacting and its mechanisms

KUANG Ziyi1, ZHU Wanling1, CHENG Meixia1, WANG Fuxing1, HU Xiangen1,2

(1Key Laboratory of Adolescent Cyberpsychology and Behavior, Ministry of Education, and School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)(2Department of Psychology, The University of Memphis, Memphis 38152, USA)

Learning by enacting, a generative learning activity, involves students engaging in task-related movements such as object manipulation. Various theories seek to explain the phenomenon, with embodied cognition theory and generative learning theory supporting its positive effects, while cognitive load theory highlights potential negative impact. A review of past empirical studies leads to several conclusions: Regarding learning outcomes, enacting moderately enhances both retention and transfer scores. Physical enacting holds a slight advantage over virtual enacting in both retention and transfer tests. In terms of subjective experience, enacting increases learning interest, with physical enacting groups demonstrating higher confidence and interest than virtual enacting groups. However, the difference in cognitive load between physical and virtual enacting remains minimal. Future research should focus on optimizing learning by enacting, identifying influencing factors, and integrating and validating the various theories.

learning by enacting, manipulation, generative learning, embodied cognition, embodied learning

2023-04-05

* 国家自然科学基金面上项目(62277025)、国家自然科学基金重点项目(61937001)资助。

王福兴, E-mail: fxwang@ccnu.edu.cn

胡祥恩, E-mail: xiangenhu@gmail.com

B849: G44