大学通用英语课程的通识化路径研究

2023-10-09刘纯

刘 纯

(中南民族大学,湖北武汉430074)

一、研究缘起

大学英语为新文科建设中不可缺少的重要环节,同时也是新工科、新农科和新医科建设的重要基础。《大学英语教学指南(2020 版)》提出,大学通用英语课程为普通高等学校通识教育的一个重要组成部分,并一改其“公共基础课程”性质,将其定性为“核心通识课程”,除了继续关注语言的工具性——语言综合应用能力与学术或职业领域的国际交流能力之外,更加关注语言的人文性——跨文化教育与中国文化对外传播能力[1]。

根据《大学英语教学指南(2020 版)》,大学英语教学的主体内容可分为通用英语、专门用途英语和跨文化交际三个部分,相关课程设置也应作出相关调整。其中,大学通用英语课程可分为基础、提高和发展三个级别。基础级注重语言基础知识、语言基本技能、基本学习策略与基本跨文化交际策略;提高级注重语言综合能力、篇章分析能力、自主学习策略与进阶性跨文化交际策略;发展级注重高层次语言能力、思辨能力、个性化学习策略与国际跨文化交流策略[2]。

此外,《大学英语教学指南(2020 版)》还指出,大学通用英语课程在有助于学生面对世界、了解世界、学习世界的同时,更是从国家战略需求出发,培养和储备具有世界眼光、国际意识和跨文化交际能力,通晓国际规则,精通国际谈判的人才,促进我国社会经济发展,增强我国履行国际义务,参与全球治理能力,推动构建人类命运共同体[3]。

大学英语的教育特色往往在于“兼、融、跨、合”,即语言与视野兼具、学科与技能融合、文化与思想跨越、素质与素养复合,然而大学英语教学中的英语技能局限、课程功能单一、涉猎广度欠缺、内容深度不够、人文素养不足、思辨能力缺席、国际视野匮乏等现实问题仍然广泛存在;大学通用英语课程现状与国家中长期教育改革和发展规划纲要所提出的“高校要培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才”要求之间距离较大。因此,本文将考察大学通用英语课程如何结合高校办学特色、人才培养目标、教育教学风格和学生主体诉求,通过课程内容的整合、设置、重构等,在保持其通用课程性质与要求的基础上,参考、借鉴并融合专业英语通识课程性质与要求,打破两者间的壁垒,进而形成创新、时效、发展的课程内容体系。

二、研究步骤

(一)课程框架建构

大学通用英语课程在课程目标、要求、内容、方法与考核等方面均可从专业英语通识课程中获取有益的借鉴与匹配资源。

具体来说,首先,考察大学通用英语课程与专业英语通识课程的课程定位与性质、目标与要求、内容与方法、测试与评价等;其次,挖掘后者当中能对前者进行匹配、补充、进阶、调整和融合的各项要求;最后,基于上述匹配融合的结果,针对实际情况,形成本校所需的在新文科与课程思政双重视域下集语言、人文、素养于一体的“双视域三圈层”大学通用英语课程框架。

(二)课程内容重构

根据英语教学中阶梯性与螺旋式等不同类型的推进形式,基于上述“双视域三圈层”课程框架,该课程将大学通用英语课程内容从以往作为通用课程的“技能分项、自主选择、各取所需”,结合专业英语作为通识课程的“语言媒介、倡导思辨、内容为王”,形成按“语言、文学、文化、翻译、教育、国情”等6 个发展维度依次展开的高阶创新型大学通用英语课程,以内容输出为依托,以内涵发展为核心,根据不同类型学生的主体诉求,进行内容分层,充分考虑到基础薄弱的学生对语言认知、语言技能、综合输出的需求,学有余力的学生对语言素养、专业发展、批判思维的重视,以及自我要求的学生对认识世界、理解世界、国际视野的诉求[4]。

该课程内容体系既重视语言学习,又不限制文化视野和国家意识;既关注语言综合素质,又有助于提升思维品质与国际视野,为大学通用英语课程的通识化转向提供内在理路与实践路径。

(三)评价体系调整

该课程的评价体系继续延续大学通用英语课程“校本评价与其他多样化评价相结合、形成性评价与终结性评价相结合、量化与质化评价相结合”的综合评价体系,从教学相关与教学质量保障相关两方面具体评价内容,转而兼顾课程的体系性、内容的系统性和思辨性等方面的评价内容,促使师生双方的持续性发展与终生学习成为可能。

三、研究意义

在国家高等教育政策方面,本课程响应我国2035教育强国理念,顺应我国对新时代高等人才在英语能力、人文素养、国家情怀和国际视野等方面的要求,符合当今国家所处的发展阶段对大学通用英语课程的内在需求。

在校本课程标准与要求方面,本课程在《大学英语教学指南(2020 版)》的指导思想与课程定位基础上,结合本校实际情况,将本校课程目标具体化,要求细节化,框架明确化,使其更符合高校大学英语教学实际,更迎合高校非英语专业本科学生内在诉求与未来发展。

在大学通用英语课程内容重构方面,本课程打破非英语专业课程与英语专业课程在某些层面的壁垒,将英语专业通识课程中的能力培养、素养要求、思维训练与国际视野,融入非英语专业通用课程体系,形成从课程形式到课程内容、从课程要求到课程效果有所改革与发展的新型大学通用英语课程。

在师生双方后续发展方面,本课程促使大学英语教师进一步将其主攻方向与研究特长主动地融于大学英语教学,达到高级别、新层面的教学相长,同时促进非英语专业学生在课内外、课程内外、教学期内外的英语学习与持续性发展。

四、新文科与课程思政的双重视域

《大学英语教学指南(2020 版)》中,首先,除了将大学通用英语课程性质从“公共基础课程”改为“核心通识课程”之外,还将其主体内容分为通用英语课程、专门用途英语课程和跨文化交际课程三大部分,其中通用英语课程分为基础、提高和发展三个级别;其次,在关注工具性的同时,更加强调人文性;最后,指出大学英语教学应融入学校课程思政教学体系,并从国家战略需求出发,培养和储备具有世界眼光、国际意识和跨文化交际能力,通晓国际规则,精通国际谈判的人才。可见,大学通用英语课程向通识化课程转向的改革与发展势在必行[5]。

探寻大学通用英语课程在新文科理念与课程思政双重视域下的破圈方式,打破大学通用英语课程与专业英语通识课程之间某些层面的壁垒,建构多层次多圈层通识化大学通用英语课程框架,既是实践《大学英语教学指南(2020 版)》提升大学通用英语课程的核心要求,同时也是探索大学通用英语课程通识化路径的积极实践。

2019 年4 月,我国教育部、科技部等13 个部门联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0,我国教育部高等教育司司长吴岩提出新文科、新工科、新医科和新农科等教育理念,自此拉开新文科建设的序幕,成为我国实现教育现代化、建设2035 高等教育强国的有力支撑。2021年11 月,教育部公布首批认定的1 011 个新文科研究与改革实践项目,标志着新文科建设正式进入实际操作环节。新文科并非强调人文社会学科中单个学科特征或学科集合特征,而是强调新的学科特性,即学科融合性、人文创新性和国家战略性。此外,新文科不仅需要形式的“新”,更需要内涵的“新”,即思想的深刻性、广博性和逻辑性。

课程思政理念始于2004 年至2014 年上海的德育课改经历,通过10 年三个阶段的深入探索而逐渐形成。2020 年6 月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,标志着课程思政建设在全国范围内开始全面推进。作为一种新的课程观,课程思政的目标是使各类课程与思想政治理论课同向同行,实现“协同育人”,其方法是显隐结合,其思维是科学创新,其本质是“立德树人”,其结构是学习、生活、工作和社交等方面的多元立体,其价值是知识传授、能力培养和价值塑造三者连续统一。

可见,新文科理念与课程思政理念均是我国培养新时代拔尖人才的重要方法,提升国家文化软实力的有效手段,落实高校立德树人根本任务的关键举措。两者之间一脉相承、相互契合,但彼此之间又有些许不同。

1.在概念本质方面,新文科是一种思维创新,从宏观的国家战略层面,构建人才培养体系;课程思政是一种课程观创新,从中观的教学战术层面,更新教育教学内容。因此,新文科与课程思政互为补充。

2.在所涉内容方面,新文科关注学科交叉,推进学科体系的提升与改革;课程思政关注思想教育与各类课程的潜在交融。因此,新文科是课程思政的学科/课程基础。

3.在目标目的方面,新文科旨在能力与素养的培养,包括专业素养与核心素养;课程思政旨在道德提升与价值塑造,包括思想道德与人文情怀。因此,新文科与课程思政同向同行。

4.在推进形式方面,新文科在于各人文社会学科之间的显性融合;课程思政在于思想教育与专业教学之间的隐性融合。因此,新文科与课程思政各自不同。

综上所述,新文科与课程思政均从课程的外延和内涵、形式与内容、特征与本质等入手,对课程的诸多方面提出更高的要求、更具时代性的呼吁和更有前瞻性的建议,具体包括课程的战略性质、人文诉求、学科特征、教学目标、教学目的、教学本质、育人方法、课程结构、设计思维和课程价值等。

随着高等教育进入大众化时代,我国高等教育坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路。相对于外延式发展来说,内涵式发展更注重教育的内在因素、内在规律、内在需求、内在发展、内在本质与内在价值。因此,新文科与课程思政彼此间相同或不同的领域范畴彼此交叠,形成大学通用英语课程通识化路径的共同视域和研究背景[6]。

五、“双视域三圈层”课程框架

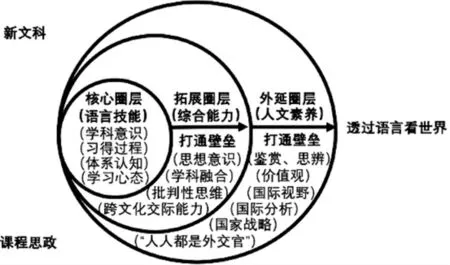

基于上述新文科与课程思政形成的双重视域,大学通用英语课程在通识化过程中,可根据新文科的学科融合、模式创新和价值引领的宏观教育目标,以及课程思政建设的知识传授、能力培养和价值塑造的中观育人作用,形成“语言—能力—素养”的三圈层课程框架(见图1)。

图1 “双视域三圈层”课程框架

语言圈层,即语言技能圈层,属于本课程框架的核心圈层,包括听说读写译的基础级、提高级和发展级的教学与训练;打破非英专与英专之间的壁垒,增补二语习得相关的理论与常识,如语言学科意识、语言习得过程、整体体系认知和正确学习心态。

能力圈层,即综合能力圈层,属于本课程框架的拓展圈层,包括语言意识、学科融合思想、批判性思维能力和跨文化交际能力;打破非英专与英专之间的壁垒,使大学通用英语课程内容实现“去四六级化”,以学科融合为依托,以内容输出为核心,以综合能力培养为目的,以学生外语学习的可持续性发展为目标,提升大学通用英语课程的质感与内涵。

素养圈层,即人文素养圈层,属于本课程框架的外延圈层,包括鉴赏、思辨、价值观、国际视野、国际分析与国家战略等;打破非英语专业与英语专业之间的壁垒,提升跨文化交际能力,向非英语专业学生强化“人人都是外交官”的思想意识,重塑大学通用英语课程的实质与目标,拓展大学通用英语课程的意义与外延。

可见,上述三圈层的课程框架设计,使大学通用英语课程的结构从平面化转变为立体化,使其视角从语言本体转变为语言外部,使其基础从单个学科转变为学科融合,使其方法从闭门造车转变为打破壁垒,使其实质从培训式转变为培养式,使其内容从形式输出转变为内容输出,使其目的从技能习得转变为素养提升,使其目标从个人发展转变为国家战略。

六、结语

本文首先分析了大学通用英语课程向通识课程转向的必要性、必然性与发展基础,然后提出建议,打通非英专课程与英专课程之间的各层各类壁垒,结合前者的通用课程特征与后者的通识课程特征,形成新时期大学通用英语课程所需的“双视域三圈层”课程框架,最后提出在该课程框架下进行课程内容的调整、改革与重构,使大学通用英语课程呈现新的、丰富而多层级的教学内容与风貌。

本课程在高校大学通用英语课程的内容设置方面具有实际应用价值,能较好地挖掘大学通用英语课程的实质和内涵,向非英语专业学生展示语言课程的魅力与人文气质,进而培养其课堂外、课程后的自主学习能力与可持续发展的能力。

在我国全方位参与全球治理、解决与协调世界事务的过程中,在我国实现2035 教育强国目标的进程中,“双视域三圈层”课程框架更具时代意义和教育前瞻性,既符合新文科的学科融合、提升素养等诉求,又发挥课程思政的隐性育人、立德树人等作用;既有计划、有步骤地提高了大学通用英语课程在通识化过程中的可行性,又有方法、有层次地增强了其通识化过程的实践性;既为大学通用英语课程提供了一个较为清晰的拓展框架,又为其建构了一种较为实用的深入模式;既能在宏观的课程培养目标和教学意义上有所升级,又能在中观的课程内涵实质与教学质量上有所提高[7]。

在该课程框架下,在大学通用英语课程的通识化过程中,从微观层面探讨课程内容重构等方面的内容,将成为本文后续相关研究的重要内容。