混合式教学模式下研究生深度学习策略提升研究

2023-10-09赵浩华

赵浩华

(黑龙江大学,黑龙江 哈尔滨 150080)

深度学习缘起于人工智能领域,是机器学习的一个分支。1956 年,布卢姆在其著作《教育目标分类学》中提出“学习有深浅层次之分”,对教育目标进行分类,教师可以系统地评价学生的学习,这为深度学习引入到教育学领域中埋下伏笔。1976 年,马顿和萨尔约联名发表文章《学习的本质区别:结果和过程》,深度学习(Deep Learning)与浅层学习(Surface Learning)这两个相对的概念首次进入大众视野。深度学习是培育研究生核心素养的时代需求,是培养研究生健全人格的价值所向,是教育高质量发展的实践呼唤,已渐渐发展成教育学领域中一个重要的研究课题。

一、深度学习内涵探索

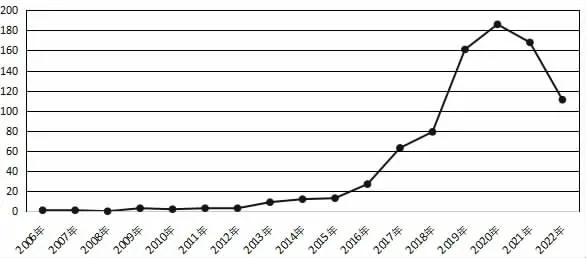

截至2022 年11 月,笔者在中国知识资源总库(CNKI)期刊数据库中以篇名“深度学习”为关键词进行精确检索,共检索出教育学领域北大核心、CSSCI、AMI 扩展期刊文献842 篇。从2006 年开始,不断有学者关注深度学习。2020 年,有186 篇文章研究深度学习,达到17 年来的一个峰值(见图1)。

图1 教育学领域中842 篇北大核心、CSSCI、AMI 扩展期刊年份图

(一)从内容的角度研究深度学习

有学者探讨深度教学和深度学习的关系。朱开群认为是依托“价值引领、真实情境、高质量问题、学科内整合、跨学科主题、思辨、微探究”七要素的深度教学可促进深度学习。[1]毕建华认为是基于“精选中心议题、优化设计活动、搭建问题支架、强化辨析选择、推进反思践行”五步骤的议题式教学可促进深度学习。[2]有学者探讨评价反思和深度学习的关系。刘哲雨等认为建构“3+2”评价模式(3 是新知理解、内部关联迁移、外部拓展迁移“三个维度”,2 是评价深度学习的基础、评价深度学习的程度“两大方面”)可促进深度学习。[3]吴秀娟认为在学习过程的导入阶段、主体阶段以及评价阶段运用反思可促进深度学习。[4]有学者探讨核心素养和深度学习的关系。王璐等认为追求知识网络“两化”,追求学习材料“两性”,追求教学设计“两式”,追求情境创设“两型”,在培养学生核心素养的基础上才能实现深度学习。[5]

(二)从概念的角度研究深度学习

深度学习存在迁移说、素养说、方式说、过程说、能力说等多种界说。广为认可的三种界说,第一种是“学习中含有高水平的认知加工即为深度学习”的深度学习“方式说”;第二种是“学习中能够将习得的知识迁移到其他情境”的深度学习“迁移说”;第三种是“学习中学习者可以获得深度学习能力”的深度学习“素养说”[6]。本研究认为针对研究生群体的深度学习界说之间并不冲突,可以相互融合。即深度学习中,研究生通过高水平的认知加工,能够将习得的知识迁移到其他情境,从而获得高阶思维能力的提升。

(三)从期刊的角度研究深度学习

《成人教育》2006 年刊发了罗刚的文章《网络情境下成人深度学习策略的培养》,是最早研究深度学习的核心期刊。《中学政治教学参考》《物理教师》《现代教育技术》等10 本期刊在“深度学习”刊文量方面排名前10(见表1)。上述期刊涉及深度学习的思想渊源、内在结构、行为特征、实现机制、教学策略、问题困境等多方面研究,是本文基于“深度学习”的理论基础。

表1 研究“深度学习”刊文量排名前10 的期刊

二、研究生深度学习的干扰因素分析

研究生深度学习的干扰因素,主要包括个性差异、场域匮乏、惯习依赖、规则制约、能力缺失、技术诱惑以及虚假合作的七方面。

(一)个性差异

教育是一项促进学生个性发展的动态过程,只有尊重学生个别性和独特性,学生才能全面发展。处于同样深度学习环境的研究生因成绩、能力、性格等因素的差异会自发地形成“同质性”和“异质性”的小群体。这些个性差异会对深度学习产生影响。课堂教学中,若研究生的个性差异较小,较高的同质性会让其趋于角色统一、气氛和谐;若研究生的个性差异较大,深度学习时其活跃度、参与度会有很大区别,长期下去,会出现群体内成绩上、能力上的显著差异。唐昆研究发现,在学习方式上男生比女生更倾向于深度学习,高年级比低年级更倾向于深度学习,独生子女比非独生子女更倾向于深度学习,母亲受教育程度越高孩子越倾向于深度学习。[7]

(二)场域匮乏

场域理论起源于19 世纪中叶,是布迪厄实践理论的核心概念。对深度学习空间进行场域解释,不可忽视环境对导师与研究生深度学习行为的影响力。导师是深度学习场域中的主要支配者,研究生是深度学习场域中的主要体验者。深度学习场域既是师生之间建立关系的一个网络,又是一种具有相对独立性的学习空间,它为研究生提供时时刻刻的碎片化学习、非线性化学习以及去中心化学习的环境支撑。在深度学习中,如果缺少学习共同体或团队,在孤独的感知和体验下,会缺少社会存在感,注意力在学习过程中很难集中,学习目标难以达成[8]。研究发现,深度学习过程中往往存在场域匮乏的现状,在有限的场域里,学习者也会出现物理场“在场”、意义场“缺场”;表面“在场”、实际“缺场”;频繁“离场”等现象[9]。

(三)惯习依赖

“惯习”作为布迪厄方法论体系的核心,可以理解为,是在特定场域下产生的具有一定持续性与开放性倾向的系统,是外在场域的内在化,同时,“惯习”决定实践,在个体内部创造或构建新的结构,生成实践。研究发现,导师和研究生都存在惯习依赖情况。部分教师存在讲的过透过细、情感教育缺失、教学观念陈旧、缺少社会实践等消极的教学惯习[10],这些教学惯习不利于深度学习的发生。对于研究生而言,深度学习惯习的塑造基于学习场域中的价值认同与价值内化。学术场域与社会世界的错位关系对其造成结构性压力,使之形成失衡的学术实践惯习,在追求个人利益最大化的过程中造成了学术失范现状[11]。

(四)规则制约

课堂规则有三种划分,以“善恶观念”或“道德准则”作为根据的道德性规则为其一,以师生之间的共同约定作为根据的建制性规则为其二,以“客观规律”或“科学理论”作为根据的技术性规则为其三[12]。在小班授课中,研究生的言行同样会受到规则制约。学生为了少犯错、不犯错,必须要遵守规则、克制行为,这样的学习体验会使学生减少深度学习[13]。同时,在很多课堂上学习者秉持“正确文化”,用表演式的、浅层化的“验证性”活动换取零“失败”,这种规则制约使得深度学习根本没有发生[14]。长此以往,导致师生之间存在权力失衡关系,研究生缺少场域支配权、规则话语权等。

(五)能力缺失

深度学习是学习型社会必需的一项能力,建立稳定的深度学习能力对于研究生至关重要。课堂中师生的深度教学能力、反思能力都会对深度学习过程产生影响。教师若缺少引领能力、营造能力、提问能力、整合能力、思辨能力、探究能力以及研究能力,就无法将学生引向“深度学习”[15]。深度学习是学习的再建构,是研究生自身知识结构发展的需要,当学生存在认识误区,能力缺失导致无法重建和联结认知结构,无法对新旧知识生成整体性的知识体系,深度学习就不能实现[16]。学习反思是对深度学习过程的一种体验和反馈,是指导师对教学过程、研究生对学习过程作出分析,展开调整、自主探究、发现问题、解决问题的过程,反思能力的缺失同样对深度学习产生不可忽视的影响。

(六)技术诱惑

“互联网+”时代,研究生对技术的依赖程度很高,在技术的“加持”下,照搬、硬套、模仿、借鉴可以让其直接、便捷、快速、功利地获取知识。一而再再而三,“技术诱惑”具有了很强的学习导向性,反复的强化后,研究生在学习时思考的是“如何利用技术手段“快速学习”,而不是如何“深入学习”。研究发现,技术诱惑可分为传统媒介诱惑、电子媒介诱惑、数字媒介诱惑三种[17]。简言之,语言、文字、印刷文字、电话、广播、电视、计算机、互联网、智能手机等媒介是为教学服务的,会对教师的职业技能产生影响。但同时也是把双刃剑,在这种技术诱惑下,媒介运用不当容易让教师形成教学惰性,主要表现为教师行为上、精神上过分依赖技术,出现思维偏向、心理失衡等症状[18]。

(七)虚假合作

合作学习是联合国教科文组织发布的四种学习力之一。指一定数量的学习者,为了实现共同的学习目标分工有秩、相互配合、互教互学的过程。合作学习运用的好,可以称之为“有意义学习”,而一旦存在虚假合作,学习谈不上“深度”,虚假合作中的旁观者还会出现频繁“离场”等现象。研究表明,研究生的深度学习中同样存在“控制式”“低效式”“随意式”的虚假合作现象[19]。“控制式”合作指导师对课堂教学节奏的把控过大,研究生的自主性较低;“低效式”合作指导师没有充分考虑研究生的个性差异,使得一部分研究生出现潜在抵抗的情况。“随意式”合作指导师没有充分考虑学科性质、学段特点、专业水平而“随意”开展合作学习的情况。此外,虚假合作还会在合作形式、合作成员、学习内容、学习过程、教师地位等方面呈现浅层化、混乱化特征[20]。

三、混合式教学实践中研究生深度学习策略运用

20 世纪90 年代末横空出世的“混合式教学”,其概念从1999 年基于技术视角的应用阶段,到2007 年基于教师视角的技术整合,再到2013 年以后基于学生视角的“互联网+”阶段,经历了三个时期的演变[21]。混合式教学实践形式上不单是“课堂面授”与“在线学习”的混合,究其根本,混合式教学实践是认知主义教学模式、建构主义教学模式、行为主义教学模式混合的最优化,是导师主导、研究生主体混合的最优化,是线上学习、线下学习混合的最优化,是不同教学媒体混合的最优化,是课堂讲授、虚拟教室混合的最优化[22]。后疫情时代,研究生深度学习要借助“互联网+”的信息优势,通过“学”“教”“技术”三方面组合的最优化,不断降低研究生深度学习干扰因素的影响。

(一)学的层面实现“初步掌握—深度加工—循环巩固”的过程

混合式教学实践在“学的层面”没有固定的混合模式,它的“初步掌握”过程是浅层学习过程,也可称之为知识激活或知识唤醒的过程。“深度加工”过程是深层学习过程,是以激活、唤醒、整合已有知识为内容,迁移到新环境中学习新知识的过程。“循环巩固”是将新知识融入原有的认知结构,内化为己的过程。在“初步掌握—深度加工—循环巩固”过程的每一个阶段,是课前、课中、课后,线上、线下等元素的不同组合,更是不同模式、师生、媒体、技术、时间、空间、频率、自由度的混合。以“无机与分析化学”课程为例,混合式教学模式的具体实施为课前线上学习、课中线上线下混合式学习、课后线下跟踪[23]。

混合式教学模式提升了教学的自由度,研究生“由浅入深”完成与资源、方法交互碰撞。资源是混合式教学实践中深度学习的保障。信息化时代的原住民,习惯了可视化、虚拟化、互动化的网络资源[24]。研究生可以从各类资源共享课、网络课程、面授课程、精品课程中选择自己感兴趣的内容学习。由此可见,混合式教学资源广受研究生认可,在深度学习的过程中发挥出积极作用。方法是混合式教学实践中深度学习的助力。对于教学方法,导师可结合研究生的学习偏好、学习需求、学习进度、学习难点以及新媒体的便利性混合式运用,在不同的课堂教学阶段安排不同的教学方法,可以促进课堂互动,发展学生高阶思维[25]。

(二)教的层面实现“导师主导—同伴反馈—研究生主体”的过程

在混合式教学实践中,导师在“教的层面”仍是主导,这种主导要避免两种极端倾向:一种是惯习依赖,导师“独角戏”式讲授;另一种则是完全放权,研究生“专场汇报会”式学习[26]。在这样的深度学习中,同伴反馈尤为重要,研究发现,同伴反馈可以促进学习者认知能力的发展,显著提升学习者的能力水平,激发学习者的积极情感和内在动机,进而引发深度学习机制[27]。研究生混合式教学模式的最终实践指向还是“研究生主体”,即研究生在这个过程中要自主学习、主动学习、应用思考、沟通协调。无论是导师指导下的个体学习,还是同伴支持下“组内异质、组间同质”的小组学习,混合式教学实践最终都经历评价与反思形成一个闭环。

混合式教学实践提升了教学的覆盖面,研究生“循序渐进”完成与导师、同伴交互碰撞。导师是混合式教学实践中深度学习的核心。在“线上+线下”的交融中,导师同样拥有组织者、设计者、指导者、评价者、服务者、管理者等多重角色[28]。在集多种角色于一身的复合角色下,导师的核心角色要作为一个深度学习的合作者,即“学友”,在教学的各个方面,对研究生提供帮助。研究发现,同伴是混合式教学实践中深度学习的支持。作为专业学习的共同体,同伴在混合式教学实践中渐渐承担起同伴反馈、同伴教学、同伴互评、同伴辅导、同伴中介等多种角色,研究生在互学互鉴的过程中建立协作规则、提升协作理念、激发批判性反思、促成多元化反馈[29],虚假合作现象逐渐消失。

(三)技术层面实现从“技术设计—技能发展—创新应用”的过程

伴随着新技术的蓬勃发展,混合式教学在“技术层面”的实践尤为重要。技术层面的第一个环节是技术设计过程,是为了保证技术的易用性,确保学习者能有效运用技术轻松实现与其他学习者交流互动[30]。在第二个环节中,研究生深度学习技能的发展需要以技术为依托,逐步发展生活与专业技能,学习与实践技能,信息与媒介技能,实现技术增进学习、促进技能发展的双赢。技术层面的第三个环节是实现创新应用。研究发现,把混合式教学实践中的疑点、盲点、痛点作为创新应用的起点、热点、亮点。在情境发现、提出问题、自主探究、总结反思、应用迁移循环往复的过程中,可促进深度学习,提高学习质量[31]。

混合式教学实践提升了教学的连续性,研究生“由表及里”完成与技能、媒体交互碰撞。技能是混合式教学实践中深度学习的产物。在技能层面,导师从浅层教学到深层教学助力深度学习的发生,研究生从浅层学习到深层学习实现综合技能从“学习理解、表达批判、迁移实践、评价反思”的跃升[32]。媒体是混合式教学实践中深度学习的延伸。研究生在大数据、人工智能、5G、区块链的赋能中,在微课、雨课堂、学习通、翻转课堂、慕课等智能技术场景中,借助微博、QQ 群、微信、论坛等各类APP 展开学习,创新能力、表达能力、合作能力、批判思维能力、自主学习能力等深度学习能力在技术支持下获得长足发展[33]。