生态水利学在九道堰河治理中的工程实践

2023-10-08徐大彬陈绍英

徐大彬 陈绍英 刘 侠

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610000)

九道堰河属于沱江流域水系,其取水于岷江,由西北向东南流经多个乡村、城镇,横跨成都市郫都、金牛、新都三个行政区,最终在新都区三河场附近注入毗河。河道全长31.9km,流域面积为75km2,河流比降约1.2‰[1]。该河道在乡村段基本为天然河道,城区段多建有直立式堤防。现状河道淤积严重,行洪不畅,且堤防建设不达标,存在汛期洪水漫堤风险;河道断面型式多元,缺乏统筹规划,整体观感较差(见图1)。基于此,九道堰河亟须进行工程整治。

图1 九道堰河沿线现状河段

传统的河道治理多聚焦于防洪达标建设,故常采用高大的硬质驳岸堤防来满足要求,而忽视了河道治理对整个沿线生态系统的影响[2-3]。随着“生态水利学”的理念深入人心,各地在治河中已逐渐转变理念,即在基于“水安全、水环境、水生态”的基础上,充分考虑河流的自然属性,通过融合生态理念与传统水工结构,在保证河道满足防洪安全的前提下,进一步扩展河道生态滨河空间,提升河道景观品质[4]。因此,有必要将“生态水利学”的理论因地制宜地运用到九道堰河的治理实践中。

1 工程建设标准及规模

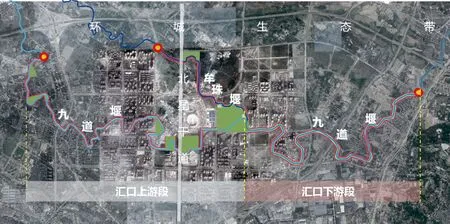

根据相关规划,九道堰河的防洪标准为50年一遇,工程等别为Ⅲ等,主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,临时性建筑物为5级。本次河道治理范围为成都市环城生态带内环以内(金新路以南)九道堰与其一级支流牟珠堰河,全长18.208km(其中干流九道堰长15.32km,支流牟珠堰长2.888km),共涉及流域面积31.5km2[1](见图2)。

图2 九道堰河生态治理范围平面图

2 工程设计理念

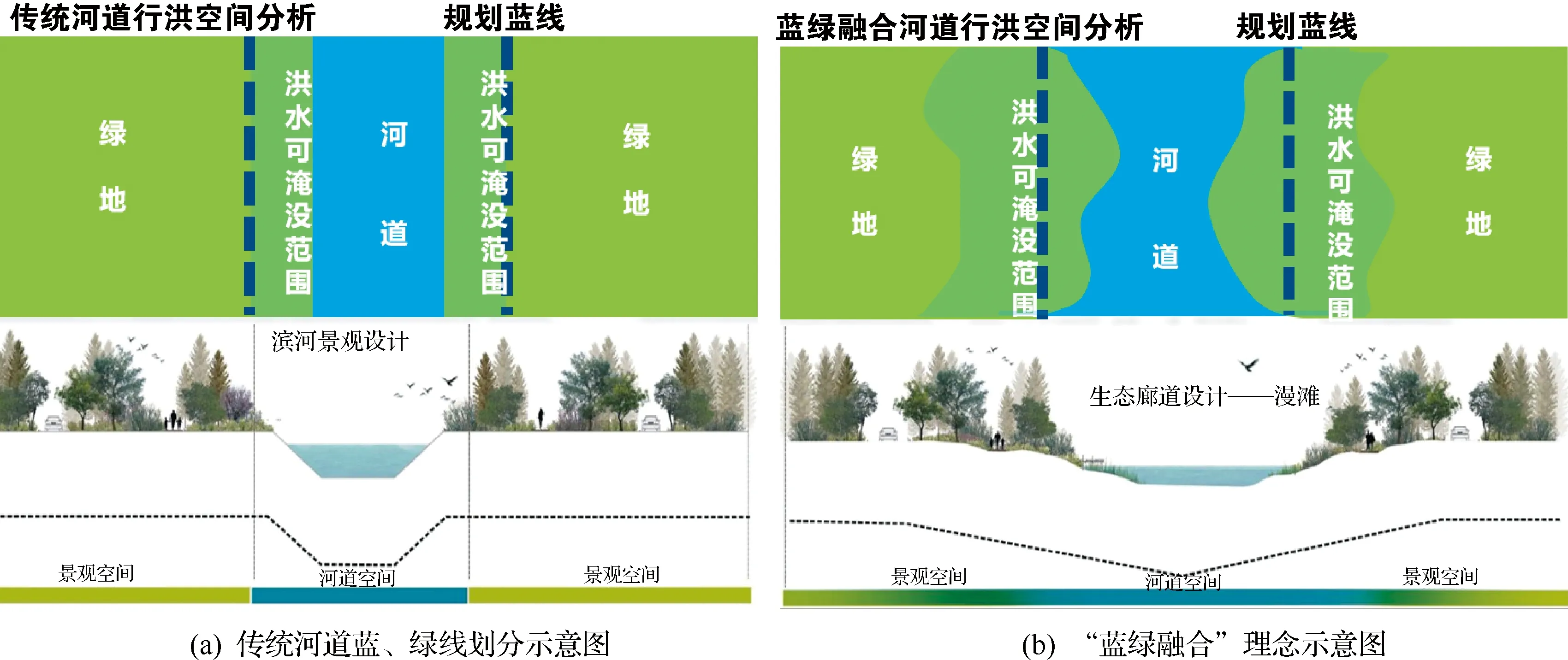

由于城市人口密集、城镇密布,土地利用率较高,河道往往被约束在很小的规划用地范围内。为保证城市河道防洪、排涝及涵养水体的功能,城市规划中,一般会对河道有严格的蓝线、绿线规划。河道蓝线即河道工程的保护范围控制线,绿线为城市中各类绿地范围的控制线。在以往的治河实践中,规划和管理部门多以河道中心线偏移一定距离的平行等宽的河道蓝线作为城市河道控制线,并继续将河道蓝线向外偏移一定宽度作为滨河绿线[5]。这种单一的“退线”建设方式主要以满足防洪标准为前提,以遵循河势控导为准则,岸线设计多进行裁弯取直,因此岸线整体呈现出规则、稳定和较单一的形态,其平面走向较顺直,弯曲半径较大。该建设理念可满足河道规划行洪要求,但却忽视了河道的自然水文条件和生态系统特点,不仅造成河道形态的僵化,也使水域、河岸带与山、林、田、草以及城乡建设用地割裂[6]。

为保留和提升河道的自然生态属性,应当从河道纳水系统的整体性和客观规律出发,适度打破蓝绿边界壁垒,以“蓝绿融合”的方式为河道获取更广阔的行洪空间和土地支撑[6]。“蓝绿融合”的设计理念即要求河道总宽度控制在绿线范围内,设计洪水边线可以超过规划蓝线但不超出规划绿线,并通过在规划蓝线位置处设置亲水平台,在常年洪水位工况下保证水位不会淹没亲水平台;在低频设计洪水位时,亲水平台可以作为行洪空间,同时平台以上绿线范围内的宽大空间亦作为行洪通道,从而扩大河道的行洪断面,最大限度地节约城市土地资源(见图3)。

图3 九道堰河工程设计理念对比

区别于传统的以防洪为目的的蓝绿线划分,“蓝绿融合”理念要求在水利规划中看到洪水的正生态作用,即改变传统的把洪水“逐出”城市的“硬抵抗”策略,转向允许洪水适度有序淹没的弹性适应方式[6]。

3 河道形态设计

3.1 平面形态设计

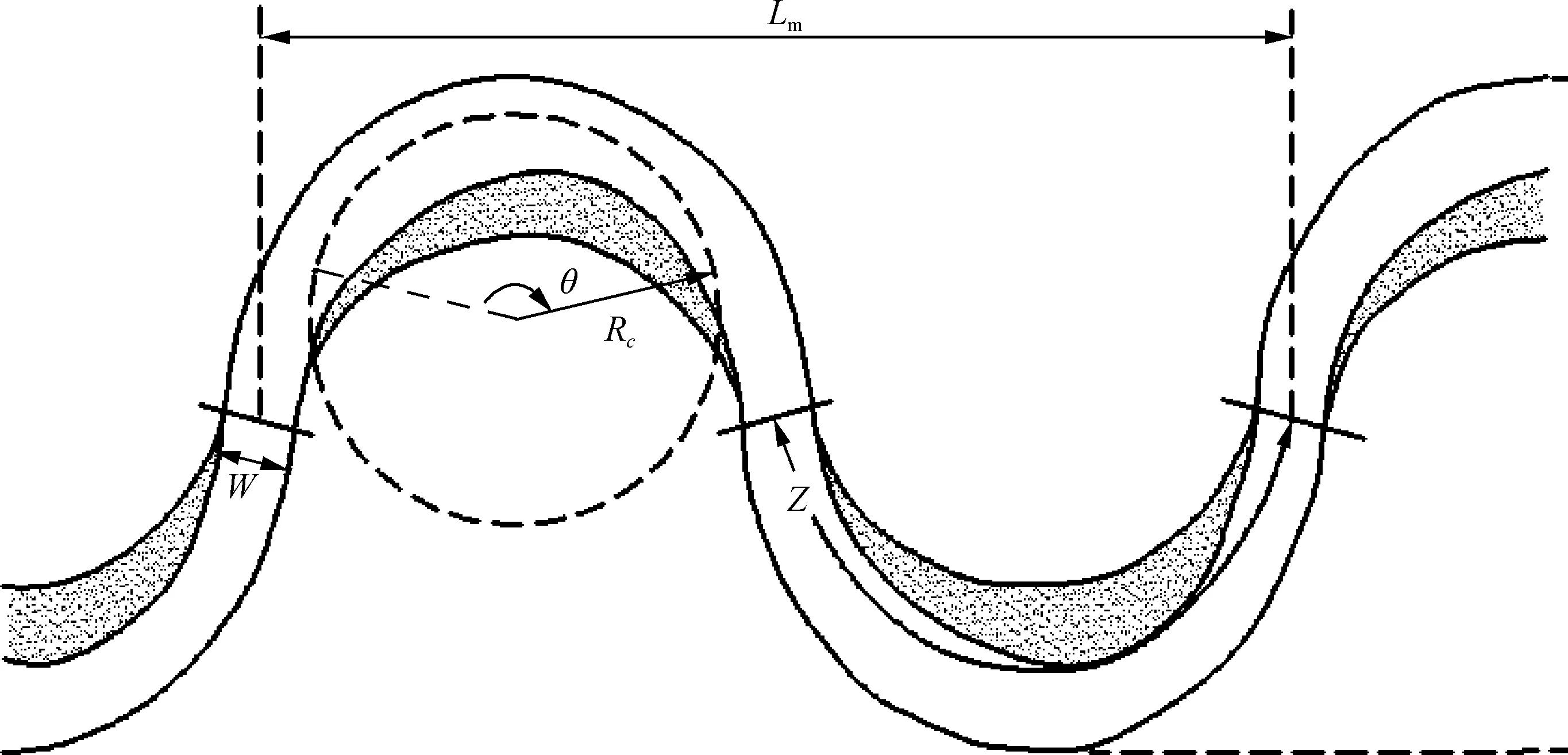

城市河道的平面形态设计应遵循河道的自然特征,设计时保证堤线距水面有宽有窄,宜宽则宽,从而调整断面形态的非均一化模式,使河道具有一定程度的蜿蜒特性[7]。河道的蜿蜒参数构建多采用经验公式法,即重点确定河道的主泓线地貌参数,包括蜿蜒波形波长Lm、河道平滩宽度W、曲率半径Rc、中心角θ以及半波弯曲弧线长度Z等[8-9](见表1和图4)。

表1 蜿蜒型河道平面形态参数

图4 蜿蜒型河道地貌参数

根据相关研究文献[8],可利用蜿蜒波形波长Lm与平滩流量Qb的关系式,计算蜿蜒波形波长Lm;之后用Lm与河道平滩宽度W的经验关系,计算河道平滩宽度W;利用曲率半径Rc与W之间的经验公式,推算曲率半径Rc。在计算出平面形态参数后,即可用试画法绘出河道主泓线[8]。相关经验公式如下:

(1)

Lm=k2W

(2)

Rc=2.2W

(3)

Z=k3W

(4)

式中:α,k1,k2,k3为经验系数;其余符号意义同上。

主泓线确定后,即可因地制宜构建生态河道的平面走向。九道堰河道整治设计严格按照成都市控制性规划实施,通过防洪能力分析,将整治河道堤线严格控制在控规图确定的用地范围内。根据《成都市控制性详细规划》的规定,九道堰及牟珠堰的蓝线为20~30m,局部拐弯段为50m;绿线范围为10~20m。在基于“蓝绿融合”的设计理念下,结合现场地形条件,河道堤线布置按少占地,以及与已建桥梁、堤防平顺衔接的原则,堤线布置除裁弯取直河段外,基本沿原河岸线布置,且线型走势与河流水势保持一致,从而与上下游天然岸坡形成封闭防护圈。为保留河道生态本底,打造成都水文化多元滨河带,经方案技术、经济比选,将生态堤防的护脚平面走向设计为自然的蜿蜒曲化线型,通过护脚线型来控制河道的宽窄变化,从而形成岸线蜿蜒、空间丰富的滨河空间。以该方式设计的河道,实践表明不仅可丰富河底基础形态,还能为水生动植物的栖息营造适宜的生存空间(见图5)。

图5 九道堰河平面形态方案

3.2 纵断面形态和景观堰设计

在九道堰河的纵断面设计中考虑以下几个因素:ⓐ与原河道河床走势及自然坡降基本保持一致,并保证行洪畅通;ⓑ改道后的新河道应与老河道平顺衔接;ⓒ城区段多为直立堤防,纵坡设计应避免两岸堤防基础外露和扰动;ⓓ根据地形条件,因地制宜交错布置深潭、浅滩序列,从而构造急流、缓流等多种水流条件,形成丰富的生物群落,为河流生物的多样性提供物质基础。相关研究表明,适宜的深潭、浅滩间距在3~10倍河道宽度之间[10]。九道堰河结合现状纵坡情况、河道景观需求并力求营造动静结合的水面效果,沿河设置13座小型生态景观堰(堰高0.6~1.2m),通过景观堰对河道纵坡进行分割,以形成深潭、浅滩的交错序列,并确保核心区段河道水面的常年跌水景观效果。

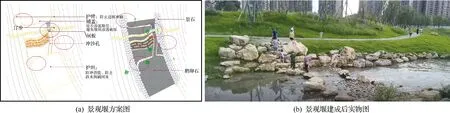

景观堰在跨河方向上呈流线型,通过混凝土堰体来达到壅水目的,堰顶放置景观置石以形成过河汀步,并在河道深槽位置开设闸槽以安放叠梁闸门,闸门下游设冲沙孔(见图6)。为保证两岸岸坡稳定,在两岸堆砌大型景观块石,利用块石自重来抵挡后方土压力,以避免岸坡失稳。工程实践表明,该景观堰不仅具备壅水、跌水的功能性,也具备景观观赏性和游人亲水性,同时景观堰的造型与周边环境相协调,从而构建宜居水岸的景观风貌。

图6 生态景观堰设计

3.3 横断面形态设计

横断面形态设计坚持低影响建设、生态优先的原则,即在满足防洪达标的基础上,最大程度保留现状生态风貌。九道堰及其支流牟朱堰河均为带状工程,工程施工线路长、涉及周边建筑物较多,不仅有居民区、厂房,也有现状堤防、空地等。基于少占地、少拆迁原则,根据实际地形、河势情况,在确保行洪安全的前提下,力求维持原河岸稳定。对于用地条件充足的自然河段,对于新建河道,优先采用复式生态堤防,以营造良好的景观滨河空间;对受用地制约的城区河段,则保留现状直立式堤防,仅进行河槽生态清淤和护脚加固,以巩固原有堤防结构稳定。

复式生态堤防的主体工程一般分为上部生态护岸和下部护脚两大部分。在生态护岸方面,为避免岸坡失稳而发生水土流失,采用镀高尔凡加筋麦克垫(含三维网)+U形钉进行岸坡防护,并防护至5年一遇重现期的常水位高程,在常水位以上通过铺设草皮来加强坡面防护,利用草籽根系的“锚固”作用使岸坡更稳定和更具抗冲刷能力。根据工程经验,草皮护坡在根系生长完善后,抗冲流速约接近2m/s,可满足整治河段的坡岸防护要求。同时草皮适应河床变形能力较强,便于施工、修复和加固,经济合理。驳岸施工中,通过堆坡造型来营造高低起伏的景观效果。该形态护岸可使岸坡与河道构成开放式系统,实现水流与周围生态系统进行物质交换的目的。

下部护脚是支撑上部结构的重要部位,对堤防工程的可靠运行起着重要作用。护脚设计应保证其具备较高的抗冲刷能力、较好的柔韧性能和耐腐蚀性能,且便于水下施工和易于修复。在九道堰河的设计中,为满足分段治理的需要,因地制宜采用墙式、桩式和坡式等多种形态护脚,材质上引入生态混凝土、仿木桩、鱼槽砖、格宾石笼、龟纹石和卵石等,以增强河道抗冲性并保证边坡稳定(见图7)。九道堰整治工程建成后,河道可显著改善周边景观风貌,有效助力宜居水岸塑造和提升居民生活幸福感(见图8)。

图7 典型横断面形态设计方案

4 结 语

九道堰河生态治理项目是基于生态水利学理论,在“蓝绿融合”的设计理念下,通过对河道现状进行详细调查,尽量保持生态本底来进行河道治理。项目在实施过程中,实现了设计思路由“传统水利工程设计”向“整体空间设计”的转变,可为类似城市河道治理工程提供一定的借鉴和参考。本设计的主要特点总结如下:

a.城市环境下应当从河道纳水系统的整体性和客观规律出发,适度打破蓝绿界线,以“蓝绿融合”的方式为河道行洪获取更广阔的空间支撑。

b.平面形态设计时,在满足土地利用要求的前提下,应尽量尊重天然河道形态,宜宽则宽,宜弯则弯,从而构建蜿蜒型河道,丰富河道景观效果。

c.在保证行洪安全的前提下,可在河道的纵向尺度上通过设置生态景观堰来构建适宜的深潭、浅滩序列,以丰富生物群落构建。

d.在城市用地条件充足时,优先考虑建设生态复式堤防,上部生态护岸选择三维网垫+植草护坡,下部护脚应因地制宜,尽量选择具备多孔性、柔韧性的材料,从而为底栖生物的生存提供空间。

e.城市环境下的河道生态治理值得今后进一步研究,重点是兼顾考虑防洪与生态的平衡,即优先保证河道的行洪安全,再考虑加强河道生态性建设。