糖尿病酮症酸中毒引起极度血小板增多症1例并文献复习

2023-10-08张欣欣刘国庆王蓓蓓

张欣欣,刘国庆,王蓓蓓

(胜利油田中心医院 内分泌科,山东 东营 257000)

糖尿病酮症酸中毒是糖尿病急性并发症之一,由于胰岛素不足或作用明显减弱和升糖激素不适当升高引起的糖、脂肪和蛋白代谢严重紊乱综合征,以至水、电解质和酸碱平衡失调,临床以高血糖、高血酮和代谢性酸中毒为主要表现。其并发疾病包括脑水肿、低血钾、低血糖、低血容量性休克、急性肾损伤等,同时偶见有病例报道合并急性胰腺炎、消化道出血、横纹肌溶解等,而本例患者发现酮症酸中毒引起极度血小板增多症,目前尚无报道,本文通过回顾性分析我院糖尿病酮症酸中毒引起极度血小板增多症患者临床资料,并文献复习,旨在提高临床医师对糖尿病酮症酸中毒引起极度血小板增多症的认识,避免误诊及过度治疗。

1 临床资料

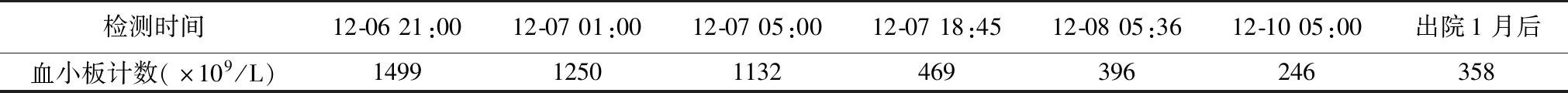

患者女,31岁,因“头晕、乏力4 d,恶心、呕吐4 h”于2021年12月06日夜间就诊我院急诊。患者4天前劳累后出现头晕,无头痛,伴乏力,无晕倒、嗜睡,2天前头晕、乏力加重,并出现心悸,无胸闷、胸痛,无咳嗽、发热,无腹痛、腹泻。在家未诊治,4 h前出现恶心,呕吐1次,非喷射性,呕吐物为胃内容物,伴有心悸,来我院就诊,完善急诊血酮体测定:阳性;急诊生化常规:血糖(GLU)21.10 mmol/L,CO25.0 mmol/L,Na+147.0 mmol/L,CL-117.0 mmol/L,K+4.7 mmol/L,血气组合:pH 7.114,二氧化碳分压(PCO2)10.7 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),氧分压(PO2)121.0 mmHg,碱剩余(ABE)-23.8 mmol/L,碳酸氢盐[cHCO-3(P)]3.4 mmol/L,二氧化碳总量[ct(CO2)]3.8 mmol/L,葡萄糖(cGLu)20.40 mmol/L,乳酸(cLac)0.8 mmol/L,阴离子间隙(AG)18.6 mmol/L,血细胞分析:白细胞(WBC)17.8×109/L,中性粒细胞(NEUT)15.55×109/L,中性粒细胞百分比87.4%,血红蛋白(HGB)76 g/L,血小板(PLT)1499.0×109/L(化验室报危急值)。患者于急诊输液过程中呕吐2次,近6 d多饮、多尿,夜间起夜2~3次,无多食,近1月体重减轻约10 kg,大便无异常,睡眠可。诊断糖尿病性酮症酸中毒(Diabetic ketoacidosis,DKA),贫血,血小板增多,给予补液治疗,同时考虑患者病情重,收住我院重症医学科。既往体健。月经婚育史无特殊,目前月经期,育有1子,体健。父母体健,否认“糖尿病”病史。1弟体健。入科查体:体温36.2 ℃,脉搏125次/min,呼吸26次/min,血压125/77 mmHg,患者意识清,精神萎靡,正确回答问题及配合查体,明显消瘦,四肢末端皮温低,口唇干裂,眼睑及甲床轻度苍白,双肺呼吸音粗,未闻及干湿性啰音,心音有力,律齐。腹平软,肠鸣音3次/min,无压痛反跳痛,肝、脾未触及。四肢可自主活动,肌力5级,皮下无水肿,足背动脉搏动减弱。入科后(2021年12月07日)查:血细胞分析+C反应蛋白(CRP):CRP 2.15mg/L,血细胞分析:白细胞(WBC)16.5×109/L,中性粒细胞(NEUT)15.02×109/L,中性粒细胞百分比91.1%,血红蛋白(HGB)72 g/L,血小板(PLT)1250.0×109/L(化验室报危急值),血型单特异性抗体鉴定:IRAB未检测到不规则抗体,异常白细胞形态检查未见异常。血凝、肝肾功大致正常。尿液分析+尿沉渣:有核红细胞(NRBC)221个/μL,葡萄糖(GLU)3+,尿隐血(BLD)3+,酮体(KET)3+,尿蛋白(PRO)2+,糖尿病自身抗体三项:胰岛素自身抗体(IAA)10.90 COI,抗胰岛细胞抗体(ICA)72.00 COI,谷氨酸脱羧酶抗体(GADA)>2000.00 IU/ml,糖化血红蛋白测定(色谱法):HbA1c 11.0%,甲功3项:游离甲状腺素(FT4)0.79 ng/dl,游离T3(FT3)1.23 ng/dl,促甲状腺激素(TSH)0.68 mIU/L,提示低T3综合征。T细胞绝对值计数、调节性T细胞(Treg)亚群检测未见异常;床旁胸片心肺未见明显异常;床旁超声示脾大。治疗上给予鼻导管吸氧,给予深静脉置管开通抢救通道,积极补液扩容,水化,补钾,抑酸保护胃黏膜,保护脏器功能等对症治疗。为纠正贫血、提高血液携氧能力,多次给予输红细胞治疗。完善骨髓穿刺:提示小细胞低色素性贫血伴血小板增多;骨髓增殖性肿瘤(MPN)突变基因检查未见异常:JAK2基因突变检测(Sanger测序,外显子12&13)未检测到突变;血液肿瘤MPL基因突变检测(MPL W515突变,MPL其他突变)未检测到突变,血液肿瘤CALR基因突变检测(CALR 1型 L367fs*46,CALR 2型 K385fs*47,CALR 其他突变)未检测到突变。入院2 d后酮症酸中毒基本纠正,血小板水平逐渐下降,入院4天后降至正常,见表1。酸中毒基本纠正后于2021年12月8日下午转入内分泌科第2天完善血清C肽测定(化学发光法):空腹0.80 μg/L,餐后120 min,1.20 μg/L,尿白蛋白与肌酐的比值(ACR)检测:mAlb/UCr 70.21 mg/g,异常白细胞形态学检测未见异常,眼底检查未见异常,神经病变筛查未见异常。转科后给予胰岛素泵降糖,抑酸、补铁等治疗,出院诊断为成人迟发性自身免疫性糖尿病,给予地特胰岛素联合门冬胰岛素4针强化治疗。出院1月后门诊复查PLT 358.0×109/L,超声示脾大。

表1 患者治疗过程中血小板的数值变化Tab.1 Changes of platelet in patients during treatment

2 讨 论

血小板增多症一般指血小板>450×109/L,其中极少数血小板>1000×109/L,称为极度血小板增多症。Hsieh等[1]研究发现:在对近50000名血小板增多症患者的研究中,极度血小板增多的患病率为1.4%。血小板增多症分为原发性(克隆性)和继发性(反应性)两类。原发性血小板增多症是一种克隆性骨髓增殖综合征,以血小板持续增高,巨核细胞异常增殖、易发生出血和血栓并发症为特征。继发性血小板增多通常为机体对刺激因子的反应性表现。继发性血小板增多的原因包括感染、炎症、缺铁等[2]。继发性血小板增多最常见的机制是血小板生成增加,通常与血小板生成生长因子水平的增加有关[3],包括血小板生成素(TPO)和白细胞介素-6 (IL-6)[4]。其中IL-6是T淋巴细胞和巨噬细胞在组织损伤时分泌的促炎细胞因子,系统性炎症程度与血小板增多程度密切相关[5]。多项研究表明IL-6是反应性血小板增多的重要诱导因子。首先IL-6增加了人体内循环血小板数量[6]。其次,与克隆性疾病患者相比,反应性血小板增多症患者IL-6水平升高[7]。IL-6通过复杂的信号通路发挥多效性功能,导致系列级联反应的激活[8],最终介导血小板数目增加。

糖尿病酮症酸中毒(Diabetic ketoacidosis,DKA)是糖尿病的一种危及生命的急性并发症,以无法控制的高血糖、酸中毒和高浓度的酮体为特征。研究表明DKA可与非感染性形式的全身炎症反应和氧化应激相关[9]。DKA患者中一些炎症因子包括IL-6、超敏C反应蛋白、肿瘤坏死因子α等表达增加[10-11]。Mousa等[12]研究发现,DKA患者的血小板参数包括血小板平均体积和血小板体积分布宽度显著升高。在纠正DKA后,血小板参数显著下降。因此糖尿病酮症作为非感染的全身炎症反应,释放包括IL-6在内的多种炎症因子通过系列级联反应使血小板数目增多。而在DKA治疗过程中,接受胰岛素和液体治疗可消除释放炎症介质和细胞因子的级联反应,从而抑制血小板活化。胰岛素治疗抑制高血糖,从而减轻葡萄糖介导的炎症,抑制促炎细胞因子,诱导抗炎介质[13]。通过液体疗法纠正脱水和低灌注,减少乳酸性酸中毒,从而减少炎性介质释放[14]。

本例患者在酮症酸中毒纠正后血小板迅速下降,预后良好。在继发性血小板增多症治疗上以解除潜在原因为主。继发性血小板增多症最主要的并发症与原发性血小板增多症相同,均为血栓及栓塞并发症。目前尚缺乏前瞻性的临床随机试验来指导继发性性血小板增多症患者的抗血栓治疗。一种说法认为由于并发症发生率很低,一般认为继发性血小板增多症属于良性反应,即使是极度血小板增多症也不必采用细胞毒药物治疗,基础疾病控制后继发性血小板增多症可随之消失[15]。而且血小板计数本身并不是使患者易发生血栓事件的主要因素,血小板增多症发生的临床背景及其潜在机制可能直接增强血小板功能,导致血小板产生高反应性,导致血栓高风险[16]。然而,英国血液学标准委员会成人和儿童血小板增多症指南指出:即使没有明确的数据支持,也应给予阿司匹林抗血小板治疗[17]。因此,在继发性血小板增多时是否需要抗凝、抗血小板治疗的问题上,应该基于现有的实验和有限的临床证据,并根据个人血栓和出血风险量身定制。Alberio[16]建议在慢性炎症、肿瘤或高海拔高强度体力活动的情况下,除非有抗凝禁忌,否则均应对持续血小板增多的病例进行抗血小板治疗。