基于安全监管下的新能源汽车热安全发展分析

2023-10-08朱培培李新波王焰孟龚建源

朱培培 李新波 王焰孟 龚建源

(1.中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300;2.Ontario Virtual School, Toronto M2NOG3)

0 引言

传统燃油汽车所带来的环境问题和资源问题日益严峻,节能减排法律法规也日益严苛,因新能源汽车在缓解环境污染、实现碳达峰、碳中和方面发挥重大作用,使新能源汽车产业迅速发展[1]。然而,近年来新能源汽车热安全问题频发,《2022年1-11月国内新能源汽车自燃事件统计》显示,2022年1-11月被媒体报道的相关自燃事件总计71 起,起火场景包括充电中、静止停放、发生碰撞、行驶过程等[2]。同时,国家高度重视新能源汽车安全问题,目前已在生产端、使用侧多方面采取行动,出台新能源汽车安全体系建设指导意见,发布部分动力电池安全相关标准,出台法规强化热失控管理。目前,电动汽车使用的安全监控,一方面是靠国家监管平台、行业监管平台,另一方面是靠车企平台。

在此基础上,本文从新能源汽车热安全问题现状出发,分析国家层面的政策、法规安全监管举措,进一步分析新能源汽车热安全发展趋势并给出相关指导建议。

1 新能源汽车热安全现状分析

近年来,新能源汽车热安全问题频发,新能源汽车召回次数呈逐年上升趋势,电动汽车起火安全事故数量也持续升高。

2023 年3 月,国家市场监督管理总局发布了《关于2022年全国汽车和消费品召回情况的通告》[3],该通告显示2022年国内汽车召回204次,同比下降12.4%,涉及车辆448.8万辆,同比下降48.6%,如图1所示。

图1 2010—2021年我国汽车产品召回次数及数量

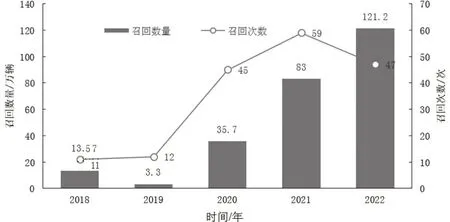

与此同时,随着越来越多的车企放弃燃油汽车转向发展新能源汽车,新能源汽车的召回率也有所上涨。依据国家市场监督管理总局发布的数据,2022年新能源汽车召回47次,涉及车辆121.2万辆,占全年召回总数量的27.0%[4];新能源汽车召回数量比上年增长31.5%,呈上升趋势,如图2所示。

图2 2018—2021年我国新能源汽车产品召回次数及数量

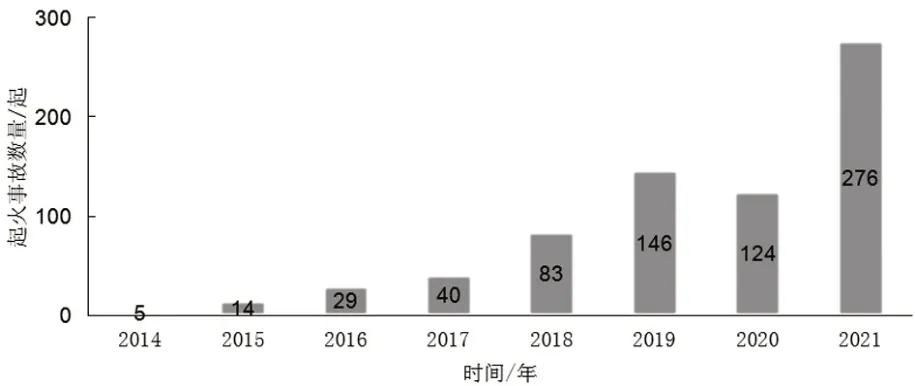

在新能源汽车安全事故方面,近年电动汽车起火安全事故数量持续升高。根据不完全统计,2021年全年公开报道的起火事故共276起,相比2020年增长了123%。排除2020 年上半年疫情影响,仅从5 月份到12 月份的事故来看,2021 年事故数量相比2020 年增幅93.9%[2]。2014—2021年,电动汽车起火事故数量年均复合增长率达95%,如图3所示。

图3 2014—2021年电动汽车起火事故趋势

从事故发生状态分析来看,2021年电动汽车充电过程中起火事故占总事故数的33.33%,在充电中、行驶中、静置时3个状态中的车辆起火事故占比基本一致,与2020 年数据比,充电中发生起火事故的比例增加,如图4所示。

图4 车辆起火时状态统计

同时,根据2018、2019 年国内新能源汽车事故调查,发生起火事故的车辆所用电池类型以三元电池为主,2019 年占比为60%,电池形状以方壳形为主。2018年占比57%,电池形状以圆柱为主。从电动汽车起火发生状态来看,电动车起火大多发生在充电和静置状态,如图5所示。

图5 2018—2019年国内新能源汽车事故调查分析

2 国际新能源汽车热安全监管政策法规

安全监管是汽车产业发展的基本保障。美国、日本、韩国等发达国家在安全技术、法规、保障体系方面采取了积极措施提升安全性能。

2.1 安全法规

根据技术发展,美国、欧盟、日本等多国对已颁布法规不断进行修订补充,或多国联合发布国际通用的全球性法规。

2017年9月,美国国家高速公路交通安全管理局(NHTSA)颁布修订联邦机动车辆安全标准(FMVSS)No.305[5],对电动车辆的电解液泄漏和电击防护进行详细规定,开始采纳全球技术法规(GTR)的13号条例“氢和燃料电池汽车”中对电气安全的各类要求[6]。2018年3月,美国、欧盟、日本及我国共同牵头编写的《电动汽车安全全球技术法规》(EVS-GTR)获得通过[7]。该法规明确电动汽车整车以及动力蓄电池的安全性能技术规范,同时对电动汽车安全性能检验、检测、试验方法提出具体要求,以期确保在各种复杂环境下,电动汽车发生正面及侧面碰撞时,最大程度保护驾驶员及乘客安全。

2.2 安全保障措施

一方面,各国政府会适时颁布强制性标准强化安全性能。2016年3月,欧盟议会规定通过国际安全标准,要求2019年前欧盟区域内全部电动汽车都要强制性加装汽车噪声警告系统。2018年,日本国土交通省要求日本国内新型电动汽车都需安装靠近行人发出声音提醒装置。

另一方面,通过严格的检测、检验促进充电基础设施安全性。国外的权威性测试机构对保障充电桩质量起到重要推进作用,例如美国保险商实验室根据国际自动机工程师学会(SAE International)对充电设备电能质量及测试方法的规定对充电桩进行检验[8]。

3 我国新能源汽车热安全监管政策法规

近年来,我国也高度重视新能源汽车安全问题,已从产品安全、网络安全逐步延伸到信息安全,并围绕公告准入、安全隐患排查、安全召回及事故处理、数据安全、沙盒监管方面出台了系列管理政策及规定。

3.1 生产端强化安全监管

《工业和信息化部关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定》中提到,要建立运行安全状态监测制度;增加技术要求,要求地方主管部门对新能源汽车生产企业的产品合规性进行监督,对产品是否符合安全技术标准做出规定;要求企业能够保证产品质量安全和安全生产管理等[9]。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》中也提及,要求加强安全生产和监管,强化市场主导;指出政府职责政策法规制定、安全监管和市场秩序维护,强化安全保障体系重要性。

3.2 使用侧进行安全排查、加强企业检测平台自查

工信部2020年6月发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》指出,重点对已售车辆和库存车辆进行安全排查;要求各地区售后服务机构设置故障处理联系人,对于发生3 级故障的车辆需1 日内上报国家和地方监管平台;要求企业检查安全监测系统功能是否符合国家标准要求,是否及时反馈车辆安全信息等[10]。2022年初,工信部在加强新能源车安全监管工作会议中提出,组织开展安全隐患排查,加大对闲置车辆和营运车辆的核查力度;进一步强化车辆运行监控体系,组织新能源汽车3级监控系统运行检查和效能评估。

此外,2022年4月8日,工信部等5部门联合发布《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》[11]。该指导意见提出,企业要切实履行数据安全保护义务,建立健全“全流程数据安全管理制度”,采取措施保障数据安全。总体要求是全面增强企业安全保障能力,提升新能源汽车安全水平。

(1)完善安全管理机制

明确新能源车安全管理负责部门,推进本企业的安全体系建设;建立健全产品质量安全责任制;完善安全管理制度规范;建立安全教育培训制度。

(2)保障产品质量安全

明确关键零部件产品安全指标要求,鼓励供应商开放必要的数据协议。建立完备的生产信息化管理系统;产品下线按照要求开展涉水抽检、路试抽检,重点开展整车绝缘、充放电、淋雨等测试;鼓励研究应用热失控实时监测预警装置等。

(3)提高监测平台效能

按要求上传监测数据;鼓励加强对车辆运行数据的分析挖掘;鼓励积极研究应用先进安全预警方法;鼓励加强车辆运行安全状态隐患排查;妥善处理聚集停放等存在安全隐患的车型。

(4)优化售后服务能力

服务网点需有必要的售后服务和应急处理能力;鼓励企业细化产品维护保养项目;依法公开生产车型的有关维修技术信息;结合车辆使用年限等开展安全隐患抽样检测;建立完善客户档案制度,引导消费者合理使用车辆。

(5)加强事故响应处置

完善不同使用场景的事故应急处置方案;加强事故报告和调查分析,并提交相关数据和分析报告;重点管控单车型或同产品技术平台重复出现的同类事故,并开展深度调查和原因分析;加强整车和关键零部件等缺陷线索的收集、分析,切实履行召回法定义务。

(6)健全网络安全保障体系

依法依规对车辆网络安全状态进行监测,采取有效措施防范网络攻击;建立健全全流程数据安全管理制度,依法依规进行数据处理及数据出境安全管理;对个人信息采取相应加密、去标识化等安全技术措施。

3.3 动力电池安全相关标准法规

国家在标准法规层面不断发力,重点完善新能源汽车中动力电池安全,强化热失控管理。2020 年10月,《动力电池热管理系统性能(台架)试验方法》就规定了乘用车动力电池热管理系统性能的试验方法[12]。2020 年以来,《电动汽车用动力蓄电池安全要求》《电动汽车安全要求》《电动客车安全要求》3项强制性国家标准实施,其中《电动汽车用动力蓄电池安全要求》重点强化电池系统热安全、机械安全、电气安全以及功能安全要求,如要求电池单体发生热失控后,电池系统在5 min内不起火、不爆炸[13]。2021年4月,《燃料电池电动汽车安全要求》《电动汽车用电池管理系统功能安全要求及试验方法》2项推荐性国家标准实施,对动力电池热管理系统性能试验方法提出详细要求[14]。2022 年4 月,3 项中国汽车工程学会(China SAE,CSAE)标准实施,规定了诸多安全要求,如表1所示。

表1 部分动力电池安全相关标准法规

目前,电动汽车整车及基础子体系共发布标准36项,其中安全性方面涉及9项,重点涉及电动汽车和电动客车安全方面。车载储能子体系共发布标准25项,安全性方面重点涉及电动汽车用动力电池安全要求。

与此同时,未来我国将制修订多项动力电池标准,将重点围绕安全和热失控管理,如表2所示。

表2 即将制修订的动力电池标准

4 新能源汽车企业应对安全及热失控策略

新能源汽车起火安全事故的主要原因在于动力电池,电池储能技术发生碰撞后起火的安全隐患相对于传统燃油车较高。一方面可能在于电池本身,例如汽车碰撞引起电池组变形位移或电池隔膜撕裂而发生短路、易燃电解质泄漏、充电过程功率过大、电池组高温等原因都会引起自燃发生。另一方面,其他保障动力电池正常工作的电池管理系统监控与预警功能,快充、慢充等系统一旦出现任何随机故障,也会产生新能源汽车的故障甚至引发起火自燃的安全事故。

要降低动力电池的起火概率,要从电池产品设计环节发力,才能从根本上解决问题。目前行业内主流方法重点涉及加强结构设计、热阻隔、阻燃、使用耐热材料。为提高动力电池安全水平,多家车企和动力电池厂商也是陆续发力,基于“安全电池概念”推出不起火电池方案,详见表3。

表3 多家车企和动力电池厂商推出不起火电池方案[24]

5 新能源汽车热安全企业发展建议

目前,电动汽车使用的安全监控平台主要分为2种:(1)国家监管平台、行业监管平台,(2)车企平台,这2种监控方式目前都是依赖于车企的后续处理。面对当前新能源汽车热管理相关问题日益凸显,相关车企应采取积极措施,针对如上政策、法规的实施,总结3点建议。

5.1 加强组织和制度建设是基础

组织和机制建设是确保产品安全的底层保障,企业应建立安全监管的负责部门,并建立相应的体系和制度建设。

建立组织保障体系。政府要有安全监管的负责部门,可以是专职部门,也可以兼职部门作为安全监管负责部门。落实重点5大任务,即统筹推进本企业安全建设、建立企业产品安全责任制、落实安全负责人安全责任、完善安全管理制度规范、安全教育培训。

建立事故响应处置机制。企业要从4方面建立事故处置机制,一是,完善应急响应服务。企业要建立完善不同车型及不同使用场景的安全事故应急处置方法和预案,建立“7天×24 h”全天候事故应急响应通道。二是,深化事故调查分析。企业要加强事故报告和深化调查分析,深入研判事故原因,按照相关要求及时、完整、准确提交车辆事故相关数据、事故分析报告。三是,开展问题分析改进。企业要重点管控单车型或同产品技术平台重复出现的同类事故,并开展深度调查和原因分析。四是,企业应切实履行召回法定义务。还要加强收集和调查整车和关键零部件缺陷线索,如实向相关部门报告调查分析结果。对于确认存在缺陷的产品,应当立即停止生产、销售,并主动实施召回,切实履行召回法定义务。

5.2 保障产品质量安全是核心

建议企业通过打“安全牌”,提升品牌形象。规范产品安全性设计(企业要注意根据产品升级,持续修订各类指导文件,以备后查)、强化供应商管理(重点是如何鼓励核心供应商配合开放与产品安全、质量分析等相关的必要数据协议)、严格生产质量管理、提高动力电池安全水平(鼓励企业技术创新,包括新工艺、新材料、新结构。加大宣传力度,比如刀片、弹匣之类的安全概念,借助安全提升产品形象)。

5.3 落实安全运行状态监测,加大数据挖掘力度

安全监测平台:可自建也可委托第3方建设,开展运行安全状态监测、强化运行数据分析挖掘、建立隐患车辆排查机制。

优化售后服务能力:加强服务网点建设(企业要合理布局售后服务网点和动力电池回收服务网点,落实防火分隔措施,加强消防安全管理)。

优化维护保养服务:鼓励企业细化产品维护保养项目,及时通知用户进行维护保养,在维修保养时加强关键零部件的质量检测,企业要依法公开其生产车型的有关维修技术信息,引导用户合理使用车辆。

6 总结与建议

从热安全现状来看,近年新能源汽车热安全问题频发,新能源汽车召回呈逐年上升趋势,电动汽车起火安全事故数量持续升高,应引起高度重视。

从热安全监管方面来看,新能源汽车安全监管日趋严格,国家高度重视新能源汽车安全问题,同时已在生产端、使用侧多方面有所行动,重点对新能源汽车主要部件的动力电池安全相关标准法规进行强化。与此同时,未来我国也将制修订多项动力电池标准,其中重点聚焦安全和热失控管理。

此外,从新能源汽车核心部件的动力电池方面来看,动力电池热失控的预防,需要从多个角度综合考虑。目前,为了提高动力电池安全水平,多家车企和动力电池厂商相继推出了不起火电池方案,未来动力电池安全问题依然是整车和零部件企业关注的重点。

最后,对新能源汽车热安全相关问题提出3 点建议:

(1)建议企业加强组织和制度建设,从根本上预防热失控;

(2)建议企业对产品安全加强保障;

(3)建议企业落实安全运行状态监测,通过技术手段预防热安全问题的发生。