银雀山汉简《守法》《守令》与《墨子》城守诸篇关系再议

——兼论战国东方墨学的学术地位

2023-10-08张伟

张 伟

1972年4月,山东临沂银雀山汉墓出土了多部抄写在竹简上的古书,其中包括论述守御之事且与传世《墨子》城守诸篇(以下简称“城守诸篇”)内容相近的《守法》《守令》二篇。简文甫一出土,罗福颐即根据其中存在大量可与城守诸篇对读的内容,而认为其“可能是《墨子》的佚文,或者是与《墨子》文辞相近的其他古书”(1)罗福颐:《临沂汉简概述》,《文物》1974年第2期,第34页。。随着整理、研究工作的展开,学界对简文与城守诸篇的关系展开了更为深入的讨论。目前学界普遍认为,《守法》《守令》中存在“伍人”“去署”“守”等具有秦人色彩的词语以及严苛的法制主义原则,所以此二篇当是齐人袭用秦墨所撰城守诸篇而编成的(2)关于学界对《守法》《守令》与城守诸篇关系的讨论,参见李学勤:《论银雀山简〈守法〉〈守令〉》,《简帛佚籍与学术史》,南昌:江西教育出版社,2001年,第341-349页;史党社:《〈墨子〉城守诸篇研究》,北京:中华书局,2011年,第229-243页。。

近年来学界根据新出简帛古书而提出的“古书佚失观”“族本”等文本理念,为我们重新思考简帛古书与传世文献间的关系提供了新的理论工具与观察视角,而基于这些新文本理念,《守法》《守令》与城守诸篇间的关系以及由此反映出来的战国墨学流变情况实有可继续探讨的空间。有鉴于此,笔者拟从简帛古书流传特点入手,对二者的关系以及战国墨学史作出新的探索。

一、“古书佚失观”下的《守法》《守令》与《墨子》城守诸篇

清中期以来,《墨子》先后得到毕沅、卢文弨、孙诒让等人的校理。在此基础上,城守诸篇的成书年代、所属地域等问题亦开始受到学界关注。孙诒让认为,城守诸篇乃“禽滑釐所受兵家之遗法,于墨学为别传”(3)孙诒让撰,孙启治点校:《墨子间诂》自序,北京:中华书局,2001年,第1页。。苏时学则根据《号令》中多有“令、丞、尉、三老、五大夫、太守、关内侯、公乘、男子”等“秦时官”以及“其号令亦秦时法”,而推断城守诸篇出自秦人之手;不过,苏时学囿于所闻,认为城守诸篇“盖出于商鞅辈所为。而世之为墨学者,取以益其书”(4)苏时学:《墨子刊误》卷二,任继愈主编:《墨子大全》第14册,北京:北京图书馆出版社,2004年,第368页。。在民国以来诸子学研究日渐兴盛的背景下,关于城守诸篇成书、流传问题的研究日趋深入,最值得注意的是出现了将其与秦墨联系起来的观点:

自《备城门》以下诸篇,备见秦人独有之制,何以谓其不为秦人之书?是二说(引者注:指上引苏时学、孙诒让之说)者,皆不可洽人意。推而明之,其为秦墨之书无惑也。(5)蒙文通:《论墨学源流与儒墨汇合》,《古学甄微》,成都:巴蜀书社,1987年,第215页。

因1975年出土的云梦睡虎地秦简中多有可与城守诸篇相对应的内容,故城守诸篇为秦墨所作这一观点目前基本已为学界所接受(6)关于云梦睡虎地秦简与《墨子》城守诸篇的关系,参见李学勤:《秦简与〈墨子〉城守诸篇》,中华书局编辑部编:《云梦秦简研究》,北京:中华书局,1981年,第324-335页。。

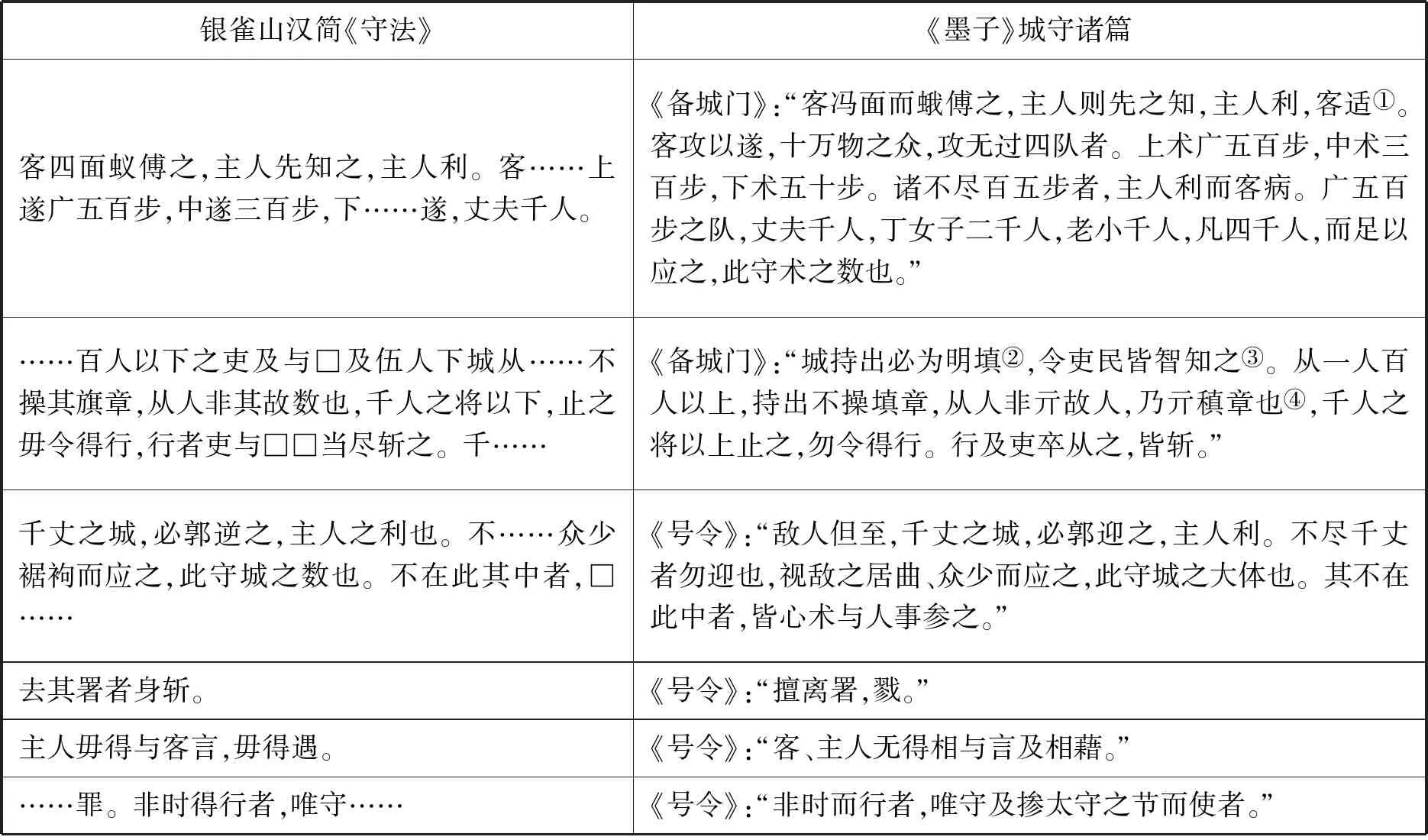

表一 《守法》与城守诸篇对照表

据表一可知,城守诸篇中与《守法》简文相对应的内容集中在《备城门》《号令》二篇之中。李学勤认为二者大段文字相重“不会是文句偶尔相类,只能是袭用的关系”(9)李学勤:《论银雀山简〈守法〉〈守令〉》,《简帛佚籍与学术史》,第345页。。在此基础上,李学勤又根据《守法》中存在“伍人”“去其署”等具有秦人色彩的词语而进一步断定《守法》虽出自齐人之手,但也袭用了秦墨的著作。史党社也根据《守法》简文中的秦国官名“守”而认为《守法》是“齐人抄录了秦人作品《号令》,夹杂齐墨的资料‘合编’而成的”(10)史党社:《〈墨子〉城守诸篇研究》,第236页。按因史党社认为简767-792为《守令》篇,故其文中凡称“《守令》”者,均为本篇中的“《守法》”。。在此需要加以指出的是,李学勤在提出《守法》篇因袭自秦墨作品之后,又提出了一种与前说略显矛盾的观点,即认为二者也可能拥有共同的来源(11)参见李学勤:《论银雀山简〈守法〉〈守令〉》,《简帛佚籍与学术史》,第346页。。

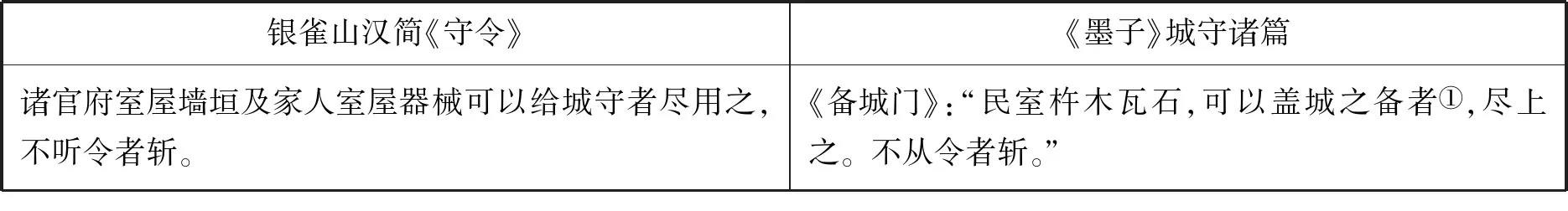

《守法》之外,《守令》中亦有可与城守诸篇对读的内容,但多为守城器械设施的名称,属于整段文字相似的情况仅有1处:

表二 《守令》与城守诸篇对照表

在这一段可以对读的文字乃至《守令》整篇中,并无明确显示本篇地域属性的证据,所以对《守令》成书及其与城守诸篇关系的探讨只能借助于《守法》及同出文献等其他证据来进行。

由表一、表二可知,《守法》《守令》与出自秦墨的城守诸篇间存在“同文”(12)所谓“同文”,指两个不同文本之间存在的内容相同或相近的文字。学界或称之为“异文”,或称之为“重文”,或称之为“对文”。本文采纳李锐之说,称之为“同文”。。李学勤、史党社等学者正是根据这种“同文”推断简本乃因袭城守诸篇而成的。然而,在写本文献研究中,单纯根据“同文”现象来判断文本先后关系的做法并不合适,原因主要有两方面,一方面是因为古人多“言公”(13)“言公”一词出自章学诚《文史通义》。《文史通义·言公上》曰:“古人之言,所以为公也,未尝矜于文辞,而私据为已有也。志期于道,言以明志,文以足言。其道果明于天下,而所志无不申,不必其言之果为我有也。”(章学诚撰,叶瑛校注:《文史通义校注》卷二《言公上》,北京:中华书局,1985年,第169页)之论,“于立言之时因其事理之同,遂取人之善以为善”(14)郎瑛:《七修类稿》卷二三《辩证类》,上海:上海书店出版社,2009年,第248页。;另一方面,则与未能在早期文本研究中树立“古书佚失观”而将不完全归纳视为完全归纳这一逻辑谬误有关。

所谓“古书佚失观”指在面对流传至今的先秦传世文献及新出简帛古书时,不能忽视虽已亡佚但却与其相关的同时代文献这一文本观念。尽管《守法》《守令》中存在可与城守诸篇对读的大量内容,但我们也不能简单地据此判定二者间具有因袭关系。因为二者间除存在前者在先或后者在先两类情况外,还可能存在二者共同源自一个已经亡佚的文本或二者各自源出于一个已经亡佚的文本两种可能性。在我们引入“古书佚失观”去分析传世文献与出土简帛古书间关系之后,存在“以不见为无有”逻辑谬误的线性文献发展观对此类问题的解释力便受到越来越多的怀疑,但这并不意味着我们丧失了对具有“同文”的两个或多个文本间关系进行深入研究的可能,因为“同文”虽不能证明文本之间必然具有先后因袭关系,但某些存在相似内容和共同本质特征的文本仍足以构成一个类似于家族的自在文本系统,亦即“族本”系统(15)关于“族本”这一概念,参见李锐:《从出土文献谈古书形成过程中的“族本”》,《同文与族本——新出简帛与古书形成研究》,上海:中西书局,2017年,第223页。。属于同一个族本系统的文本可能源自同一个祖本并构成先后关系,也可能源自同一个祖本但却是同源异流关系,还有可能共同源自师说而非具体、实在的文本。

具体到《守法》《守令》与城守诸篇的关系上,因二者存在大段文字相重的情况,特别是在“上术广五百步,中术三百步”“丈夫千人”(16)孙诒让撰,孙启治点校:《墨子间诂》卷一四《备城门》,第530页。按“术”,银雀山汉简作“遂”。等具体数据以及“出楼”“进行楼”等守城器械名称上亦完全相同,故可排除二者各有源头、互不相干这种可能性,而将其划入同一个“族本”系统。在上述可能存在于“族本”系统内的三种文本关系中,不存在具体祖本而源自口头师说的情况,多适用于诸子学派传习的思想性文本,《守法》《守令》这类涉及具体实用技术和精密尺寸度数的文本则不具备仅凭口说传习的条件。职此之故,《守法》《守令》与城守诸篇的关系仅可能存在同源异流或先后相袭两种情况。至于这两种情况中的哪一种是《守法》《守令》与城守诸篇间的真实关系,则需结合简文内容、同出文献以及战国墨学发展情况加以具体考辨、论说。

二、论《守法》《守令》非出自秦墨

在仅凭“同文”无法证明《守法》《守令》与城守诸篇间必然存在因袭关系的情况下,李学勤、史党社等学者复以《守法》中存在“伍人”“去署”“守”等所谓具有秦人特征的词语为论据,推断《守法》篇因袭自秦墨的观点能否成立呢?欲回答此问题,需先对上述词语本身加以深入、细致的分析。

李学勤认为《守法》篇“百人以下之吏及与□及伍人下城从”(17)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,北京:文物出版社,1985年,第128页。中的“伍人”一词,与睡虎地秦简《秦律杂抄》中的“伍人”均指“同伍之人”,加之“伍”字的此种用法不见于其他先秦文献,故“伍人”一词的存在可作为《守法》因袭秦墨作品的证据之一。战国时期,各诸侯国为加强对民力的控制与利用,普遍建立了以什伍组织为代表的户籍制度。在银雀山汉简出土的齐地,“伍”这一组织也出现颇早。春秋时期,管仲在齐国推行“作内政而寄军令”时,即有“五家为轨,故五人为伍,轨长帅之”(18)徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》,北京:中华书局,2002年,第224页。的记载。此外,《守法》简文中“伍人”之上的阙文右侧从“车”,可能是“连”字的阙文,读为“联”(19)参见银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第130页。,而齐地文献《管子》中多有“连(联)”“伍”并用之例,如“五家而伍,十家而连,五连而暴,五暴而长,命之曰某乡”(20)黎翔凤撰,梁运华整理:《管子校注》卷一《乘马》,北京:中华书局,2004年,第89页。按《周礼》中亦有与《管子》类似的记载,即“五人为伍,十人为联”(《周礼注疏》卷一二《地官·族师》,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第719页)。虽然《周礼》中多有与《管子》等齐地文献近似的记载,但鉴于《周礼》的成书时代和地域目前尚无法确指,故本文不以《周礼》中的相关记载作为论证《守法》《守令》出自齐地的主要证据,而仅在注释中提及以供读者参考。等。因此所谓“伍人”不仅不能作为《守法》出自秦墨的证据,反而表明其可能是齐地作品。

除“伍人”外,“去署”“守”等词语亦不能构成断定《守法》出自秦墨的充分条件。在李学勤看来,“去署”或“离署”一词乃“秦人习语”,“在战国时期其他国的文献中不曾出现”(21)李学勤:《论银雀山简〈守法〉〈守令〉》,《简帛佚籍与学术史》,第347页。,故可据《守法》简文中“去其署者身斩”(22)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第128页。一语而断定《守法》乃因袭秦墨而成的作品。“去署”“去其署”或“离署”一词中的“署”均指官署。尽管在战国其他文献中不曾有“去署”“离署”等表达,但以“署”指官署却数见不鲜,如《国语·鲁语上》有“署,位之表也”“今有司来命易臣之署与其车服”“夫署,所以朝夕虔君命也”(23)徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》,第162-163页。的记载。既然官署之“署”不为秦地文献所独有,那么以此作为判断《守法》所属地域的证据便显得较为牵强了。至于“守”这一官名,虽不见于战国齐地文献,但却屡见于记载三晋、燕、楚等国史事的文献中(24)魏国之“守”如“文侯以吴起善用兵,廉平,尽能得士心,乃以为西河守,以拒秦、韩”(《史记》卷六五《孙子吴起列传》,北京:中华书局,1959年,第2166页)。赵国之“守”如“齐人李伯见孝成王,成王说之,以为代郡守,而居”(何建章:《战国策注释》,北京:中华书局,1990年,第759页)。韩国之“守”如“后三日,韩氏上党守冯亭使者至”(《史记》卷四三《赵世家》,第1825页)。燕国之“守”如“奢尝抵罪居燕,燕以奢为上谷守,燕之通谷要塞,奢习知之。”(何建章:《战国策注释》,第784页)楚国之“守”如“吴起为苑守,行县,适息,问屈宜臼曰:‘王不知起不肖,以为苑守,先生将何以教之?’”(刘向撰,向宗鲁校证:《说苑校证》卷一五《指武》,北京:中华书局,1987年,第367页)。,可能也非秦所独有。总之,部分官职名称相同并不足以证明《守法》必因袭自秦墨作品或成于秦人之手。

不仅上述诸语词的使用不足以证明《守法》出自秦墨,与《守法》同出的其余10篇文献以及《守法》简文本身反而提供了诸多证明《守法》非出自秦墨的证据。据银雀山1号汉墓所出篇题木牍可知,与《守法》《守令》同属一组的文献还有10篇:《要言》《库法》《王兵》《市法》《李法》《王法》《委法》《田法》《兵令上篇》《兵令下篇》(25)银雀山汉简整理小组根据1号汉墓所出篇题木牍确定这一组文献共有13篇:《守法》《要言》《库法》《王兵》《市法》《守令》《李法》《王法》《委法》《田法》《兵令》《上篇》《下篇》,但根据简文内容可知,篇题木牍中的《上篇》《下篇》其实均属于《兵令》,故所谓“十三篇”当为12篇。关于篇题数量的区分,参见史党社:《〈墨子〉城守诸篇研究》,第210-211页。。由于以上12篇文献在竹简形制、书写字体乃至语汇等方面具有一致性,且篇名出现在同一方篇题木牍上,各篇之间应有较密切的关系。对其余各篇的来源加以分析,也将有助于我们认识《守法》《守令》的源出。

虽然在《要言》等10篇文献中,《委法》仅存篇题,《市法》《李法》残断严重,《库法》所言为军事装备的库藏规定,多涉及具体器械名称,而无法根据简文内容判断上述4篇的来源,但其余6篇中可与传世文献相对照的内容则提供了关于这组文献来源的重要信息。《王兵》篇多有与《管子·参患》《七法》《地图》《幼官》《兵法》诸篇相一致之处,而《管子》一书为战国齐人所撰(26)关于《王兵》中可与《管子》诸篇相对读的内容,参见银雀山汉墓竹简整理小组:《〈王兵〉与〈管子〉相关各篇对照表》,《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第155-158页。;《田法》中的“三岁而壹更赋田,十岁而民毕易田”(27)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第146页。与《管子·乘马》“三岁修封,五岁修界,十岁更制”(28)黎翔凤撰,梁运华整理:《管子校注》卷一《乘马》,第90页。按除与《管子》内容接近外,《王法》对上田、中田、下田亩数的划分又与《周礼》相同。因《周礼》一书的成书时代与地域遽难确定,故仅将此点注于此处以供读者参考。的记载相近;《王法》中的“富国豤(垦)草仁(仞)邑”(29)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第142页。与《管子·小匡》所载管仲之语相近(30)《管子·小匡》:“管仲曰:‘……垦草入邑,辟土聚粟,多众,尽地之利,臣不如宁戚,请立为大司田……’”(黎翔凤撰,梁运华整理:《管子校注》卷八《小匡》,第447页)《韩非子·外储说左下》《吕氏春秋·勿躬》《新序·杂事》等文献中亦载有此语,且均以其为管子之言。。综上所论,《王兵》《田法》《王法》均与齐国存在密切关系,其均属于齐地文献系统殆无疑义。

简本《兵令》与今本《尉缭子·兵令》间文字多同,二者可划入同一个“族本”系统。因此尽管整理小组鉴于前者的简式、字体及标题简形制与《守法》等篇相似而未将其收入简本《尉缭子》中,但我们仍可根据《尉缭子》的成书与流传过程,推断《兵令》篇的来源。《汉书·艺文志》于杂家类、兵形势类分别著录了一部《尉缭》;《隋书·经籍志》则仅于子部杂家类著录《尉缭子》五卷,并自注:“尉缭,梁惠王时人。”(31)《隋书》卷三四《经籍志三》,北京:中华书局,1973年,第1006页。后人或据《隋书·经籍志》及《尉缭子·天官》中的“梁惠王问尉缭子曰”(32)钟兆华:《尉缭子校注》,郑州:中州书画社,1982年,第1页。而以是书为战国中期尉缭所作,或据《史记·秦始皇本纪》中“大梁人尉缭来,说秦王”(33)《史记》卷六《秦始皇本纪》,第230页。的记载而以为是书出自战国末年尉缭之手(34)关于对《尉缭子》成书时代的讨论,参见何法周:《〈尉缭子〉初探》,《文物》1977年第2期,第28-34页;张烈:《关于〈尉缭子〉的著录和成书》,《文史》第八辑,北京:中华书局,1980年,第27-37页。。由于先秦古书多非成于一人、一时,因此欲认清《兵令》篇的源出,需从讨论尉缭其人的活动地域与《尉缭子》其书的成书过程入手,而非单纯争论尉缭其人所属时代。

今本《尉缭子》以刑法治军的思想主张,颇与商君之学接近,而商鞅所习之刑名法术来自魏国,又《汉志·诸子略》杂家类所著录之《尉缭》二十九篇后,有颜师古引刘向《别录》之文曰“缭为商君学”(35)《汉书》卷三○《艺文志》,北京:中华书局,1962年,第1742页。,故尉缭当为魏人或曾长期活动于魏地,尉缭之学当可划归三晋学术之列。由于周秦古书多不题撰人,今本所题写之某子,往往为西汉人整理先秦旧籍过程中所增加。那么《尉缭子》一书所反映的思想来自尉缭其人吗?先秦古书多单篇别行,至秦汉时期特别是经由西汉末年刘向、歆父子等人整理后,以单篇形式流传的先秦典籍始得以定著为含有较固定篇目的形式。刘向、歆等人在将零散篇章汇聚成书时,并非草率为之,而是在“合中外之本,辨其某家之学,出于某子,某篇之简,应入某书”的基础上,“删除重复,别行编次,定著为若干篇”的,至于那些不能明确出自某家之学者,则不题具体名氏,即所谓“六略中凡书名不著姓氏者,皆不可考者也”(36)余嘉锡:《古书通例》,北京:中华书局,2007年,第275、208页。。换言之,凡可考出自某学派者,均著录姓氏以明其所自出。那么《尉缭子》其书既然题有尉缭之名,则其当源出自尉缭或尉缭后学。前已述及尉缭习商君刑名法术之学,其人、其学均与魏国关系密切,因此与《尉缭子》一书有大量“同文”的《兵令》篇也当源出自三晋之学。

《要言》乃汇集诸家格言而成,是此组文献中体式较为特殊的一篇。其中对“大国”“中国”“小国”各自职任的划分与出自齐地的《王法》篇接近,而“良马有乘,远道可长也。贤材有合,大道可明也”(37)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第133页。的议论又与《尉缭子·武议》中的“良马有策,远道可致。贤士有合,大道可明”(38)钟兆华:《尉缭子校注》,第37页。一语基本相合。是故《要言》篇与齐地文献及《尉缭子》也有密切关系。

综合以上所论,除因竹简残断严重不能详悉其内容的4篇外,其余6篇文献或为齐地文献,或与出自三晋的《尉缭子》关系密切。然而,相比于李学勤、史党社等学者以“伍人”“署”“守”等内证证明《守法》《守令》出自秦墨,同出文献的来源仅为推断《守法》《守令》源出的外证,在《守法》或《守令》简文本身寻出证明其非出自秦墨的内证,是确立此二篇非出于秦墨一说的关键。

《守法》简文在论述所防守城郭规制时,有“郭方七里,城方九〔里〕”一语。整理者认为作为外城的“郭”应大于作为内城的“城”,因此,“郭方七里”当作“郭方十七里”(39)银雀山汉墓竹简整理小组:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,第127、129页。。然而,验之考古所见先秦城邑遗址,我们发现“郭方七里,城方九里”一语不仅未曾脱文,反而是证明《守法》篇非出自秦地的重要内证。在一般城市建设中,郭城要大于内城,呈现出“内城外郭”的城市格局。然而在战国时期部分关东诸侯国的城邑建设中,却出现了“城郭并立”的城市形态。所谓“城郭并立”,即郭城与内城分别建立,内城不嵌套于郭城之中(40)关于战国时期关东诸侯国城邑建设中城郭并立的情况,参见梁云:《战国时代的东西差别——考古学的视野》,北京:文物出版社,2008年,第164-198页;许宏:《先秦城邑考古》,北京:西苑出版社,2017年,第285页。。在内城既不嵌套于外城之中且与外城不相联属的情况下,内城的面积便有可能大于郭城。同时考古所见多数秦国城邑却仅有一道城垣甚至无城垣设施(41)秦早期都城雍城遗址仅发现一道城垣,秦晚期都城咸阳则未修建城垣,一度为秦都的栎阳遗址中也未发现城墙遗迹。,因此若《守法》出自秦墨,则其中便不必有论述外郭、内城如何防御的内容,而“郭方七里,城方九里”一句恰恰不见于城守诸篇。因此,涉及外郭、内城防御之法的《守法》篇必非秦墨针对秦国“非城郭制”的城市形态设计的守城方案,而只可能出自多采用“城郭并立”制的关东诸侯国。《守法》中的“郭方七里,城方九里”一语因与战国时期关东诸侯国的城邑建设特点相符,足以成为《守法》篇非出自秦墨而与三晋或齐国关系密切的内证。

根据以上从内、外证两方面所作论述,可基本确定《守法》篇非出自秦墨,换言之,其与城守诸篇间并不存在先后因袭关系。至于《守令》一篇,因简文中缺乏明确反映其所属地域与学派的语词,故难以通过寻求内证来证明其非出自秦墨,但结合同出文献,尤其是性质、内容与其接近的《守法》篇非出自秦墨这一外证,可推知其亦非源出自秦地的文献。

三、《守法》《守令》与东方墨学

辨明《守法》《守令》非出于秦墨所传,不仅解决了战国时期两篇墨家城守文献的流传问题,而且为我们突破关于战国墨学发展、流变的固有认识提供了契机与可能。

战国时期,墨学号称“显学”,时人有“杨朱、墨翟之言盈天下。天下之言,不归杨则归墨”(42)《孟子注疏》卷六《滕文公下》,阮元校刻:《十三经注疏》,第2714页。之说。墨家创始人墨翟为鲁人,一生中曾居鲁、仕宋、东至齐、北使卫、南游楚(43)参见孙诒让:《墨子传略》,《墨子间诂》,第682-693页。按墨子还曾使其弟子公尚过仕于越(参见孙诒让撰,孙启治点校:《墨子间诂》卷一三《鲁问》,第474页)。。墨子死后,墨学的流传范围进一步扩大,“南暨楚越,北及燕赵,东盛齐鲁,西被秦国,四方莫不有墨者”(44)方授楚:《墨学源流》,北京:商务印书馆,2017年,第155页。。在广泛流播的同时,墨家学说自墨子死后也发生了分裂,即所谓“墨离为三”:“有相里氏之墨,有相夫氏之墨,有邓陵氏之墨”(45)王先慎撰,钟哲点校:《韩非子集解》卷一九《显学》,北京:中华书局,2003年,第456-457页。。

与“墨离为三”相类似的是,墨家弟子还因所从事工作性质的不同而分为“谈辩”“说书”“从事”三类(46)《墨子·耕柱》:“治徒娱、县子硕问于子墨子曰:‘为义孰为大务?’子墨子曰:‘譬若筑墙然,能筑者筑,能实壤者实壤,能欣者欣,然后墙成也。为义犹是也。能谈辩者谈辩,能说书者说书,能从事者从事,然后义事成也。’”(孙诒让撰,孙启治点校:《墨子间诂》卷一一《耕柱》,第426-427页)。谈辩类弟子主要以墨家学说游说诸侯;说书类弟子负责记录、整理墨子言行,并在墨家后学中教授;从事类弟子则主要从事守城技术的研究与应用(47)关于墨家三类弟子工作性质的划分,参见郑杰文:《中国墨学通史》,北京:人民出版社,2006年,第31-36页。。正因为墨家内部分派与墨家弟子分工均以“三”为纪,故部分学者尝试在二者之间建立某种联系,即在将墨家三派按地域分为东墨、南墨与秦墨的基础上,提出了秦墨从事、东墨说书、南墨谈辩的观点(48)参见蒙文通:《论墨学源流与儒墨汇合》,《古学甄微》,第212页。。然而揆诸关于墨家弟子从事三类不同工作的记载,我们发现不能将“墨离为三”这一学派层面的问题与对墨家弟子工作类型所作划分等同起来。

墨子曾以筑墙工作中的“筑”“实壤”“欣”三道工序为例,向治徒娱、县子硕介绍墨家弟子的三类分工。所谓“筑”即夯土筑捣;“实壤”即以箕畚等工具往返运输筑城所需建筑材料;“欣”同“睎”,指建筑工程中的测绘工作。若欲筑成一段坚固的墙体,“筑”“实壤”“欣”三道工序需同时并举,那么若想实现墨家的社会理想,从事谈辩、说书、从事三类工作的弟子亦缺一不可。因此,墨家学派虽在墨子死后分裂为三派,但此三派应各自同时涵盖了谈辩、说书、从事三类工作,而非各有侧重,否则便不能很好地推行墨家的各项政治主张,实现墨家学派的社会价值。这一点还可从墨家学派在战国时期的流传演变中窥见一斑。在蒙文通等学者看来,因城守诸篇出自秦墨之手,故其认为秦墨乃“从事”派之墨,然而秦墨在讲习墨家城守战术与技术的同时,还记录、整理了大量墨家事迹,亦即同时从事着“说书”类工作。秦相吕不韦组织门客撰成的《吕氏春秋》一书,是除《墨子》外记载墨家事迹最为详尽的先秦文献,墨家巨子孟胜为鲁阳文君守城、墨者巨子腹杀子等事均载于此书。《吕氏春秋》中之所以保留有大量墨家事迹,当与秦墨之徒曾利用其所掌握的墨家文献参与《吕氏春秋》一书的编纂工作不无关系。因此以墨家三派仅承担一至两类工作的观点有欠妥当,墨家三派应同时兼擅谈辩、从事、说书三类工作。

在明确从事类工作非秦墨所独擅之后,《守法》《守令》出自秦墨之外其他墨家学派的传习也就在情理之中了。那么新的问题随之而来,《守法》《守令》若非秦墨所传,则其是出自楚墨还是东方之墨呢?

据《墨子》“后五篇”(49)今本《墨子》共五十三篇,可分为五组:自《亲士》至《三辩》七篇为第一组,习称“前七篇”;自《尚贤上》至《非儒下》二十四篇为第二组;自《经上》至《小取》六篇为第三组;自《耕柱》至《公输》五篇为第四组,习称“后五篇”;自《备城门》至《杂守》为第五组(参见胡适:《中国哲学史大纲》,《胡适学术文集·中国哲学史》,北京:中华书局,1991年,第106-107页)。其中后五篇的体例类似《论语》《孟子》,多载墨子与时人、弟子问答之语,且篇中称墨子均为“子墨子”,故当出于墨子弟子的记录,为研究早期墨学史较为可靠之资料。可知,墨子在世时,不仅于壮年之时自齐之楚以止楚攻宋,而且在其晚年还曾居于楚国北部的鲁阳,与鲁阳文君相善。关于墨子死后墨家在楚的活动情况,文献所载甚少,较著者仅有二事:其一为墨家巨子孟胜曾为楚阳城君承担守御封邑之事,并于楚悼王二十一年(前381)集体殉义自杀;其二为《庄子·天下》曾提及“南方之墨者苦获、己齿、邓陵子之属,俱诵《墨经》”(50)郭庆藩:《庄子集释》卷一○《天下》,北京:中华书局,2012年,第1073页。。由第一事可知,楚墨之中亦有擅长守御之事的墨家弟子,但由于孟胜率180余名为阳城君守城的弟子集体殉义,楚墨的守御文献及守御技术可能就此失传。至于作为战国中后期南方墨者代表的苦获、己齿、邓陵子等人究竟擅长墨家三类工作中的哪一类,也因文献阙如而不能得知了。或以南方之墨所诵习之《墨经》为今本“墨经”六篇,进而认为南方之墨擅长谈辩(51)如蒙文通认为:“《经》上、下,《经说》上、下,《大取》《小取》诸篇,此邓陵之属所诵《墨经》,坚白、同异之辩,属于南方之墨。”(蒙文通:《论墨学源流与儒墨汇合》,《古学甄微》,第212-213页),但《天下》所言之《墨经》当非今本“墨经”六篇,而应指能反映墨家核心政治思想且为墨家学派所共同尊奉的经典,否则楚墨便不具备称其他墨家学派为“别墨”的资格了。综合来看,楚墨虽曾讲习守御技术、传承守御文献,但因擅长守御之墨家弟子共同殉义于楚之阳城,故楚墨在战国中后期的代表苦获、己齿、邓陵子诸人仅以传承墨家政治思想为务而不以城守闻名。因此,《守法》《守令》出自楚墨传习的可能性极小。

在排除了秦墨与南方之墨传习《守法》《守令》的可能性之后,此二篇只可能出自东方之墨了。所谓“东方”,特指战国时期江淮以北的关东地区,包括齐、鲁、宋、卫以及三晋、中山等诸侯国。前已述及,齐、鲁、宋、卫一带为墨子在世时墨家学派活跃的地区。墨子死后,其弟子禽滑釐成为东方墨家的代表人物。禽滑釐在墨子在世时即受墨子重视,如墨子自齐至楚游说楚王停止攻打宋国时,即命禽滑釐等弟子在宋国担负守御工作。墨子死后,禽滑釐亦曾于东方招生授徒以传播墨家学说,索卢参、许犯均曾从其问学。除齐、鲁、宋、卫所处的黄河下游外,位于黄河中上游的三晋亦有墨家活动。据《吕氏春秋·去宥》,东方墨者谢子曾于秦惠王时西行入秦(52)《吕氏春秋·去宥》:“东方之墨者谢子将西见秦惠王。惠王问秦之墨者唐姑果。唐姑果恐王之亲谢子贤于己也,对曰:‘谢子,东方之辩士也,其为人甚险,将奋于说以取少主也。’王因藏怒以待之。谢子至,说王,王弗听。谢子不说,遂辞而行。”(陈奇猷:《吕氏春秋新校释》卷一六《去宥》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1023页);此事亦见载于《说苑·杂言》,唯“谢子”作“祁射子”(53)参见刘向撰,向宗鲁校证:《说苑校证》,第412-413页。按“射”“谢”二字互通。。“祁射子”中之“祁”为地名,《汉书·地理志》太原郡下有祁县(54)参见《汉书》卷二八上《地理志上》,第1551-1552页。,地当今山西省祁县东南,于战国时期为三晋之一的赵国属地,谢子可能即活动于此。此外,某位不知名的墨者曾与司马喜在中山王前讨论墨家“非攻”主张(55)《吕氏春秋·应言》:“司马喜难墨者师于中山王前以非攻,曰:‘先生之所术非攻夫?’墨者师曰:‘然。’曰:‘今王兴兵而攻燕,先生将非王乎?’墨者师对曰:‘然则相国是攻之乎?’司马喜曰:‘然。’墨者师曰:‘今赵兴兵而攻中山,相国将是之乎?’司马喜无以应。”(陈奇猷:《吕氏春秋新校释》卷一八《应言》,第1220-1221页),可见在文化面貌上与三晋接近的中山国也是墨家活动的重要区域之一(56)关于考古所见中山国文化遗存及其与三晋文化的关系,参见井中伟、王立新:《夏商周考古学》,北京:科学出版社,2020年,第320-324页。。尽管传世文献中关于三晋墨家的记载较少,而仅能根据有限的史料作出上述粗浅的分析,但由上述谢子入秦及战国时期的政治地理格局可知,三晋地区为东方之墨与秦墨这两大墨家派别联系的纽带。换言之,东方之墨正是以三晋为跳板而西入秦国的。

墨者有田鸠欲见秦惠王,留秦三年而弗得见。客有言之于楚王者,往见楚王,楚王说之,与将军之节以如秦,至,因见惠王。告人曰:“之秦之道,乃之楚乎?”(59)陈奇猷:《吕氏春秋新校释》卷一四《首时》,第773页。按田鸠,高诱注以为“齐人,学墨子术”,是田鸠亦为东方之墨。

尽管田鸠以楚国为跳板方得见秦惠王,但因其为齐人且在楚时间很短,故当归属于东方之墨而非楚墨。

如上文所述,东方之墨兼事谈辩、说书、从事三方面工作,故传至秦地的东方墨家学派亦当兼擅此三方面工作。今本《墨子》城守诸篇虽由秦墨传习、整理,但其源出自东方之墨的痕迹仍保存于文本之中,如《备梯》开篇即为墨子于泰山之下与禽滑釐讨论守御之术的内容:

禽滑釐子事子墨子三年,手足胼胝,面目黧黑,役身给使,不敢问欲。子墨子其哀之,乃管酒块脯,寄于大山,昧葇坐之,以樵禽子。(60)孙诒让撰,孙启治点校:《墨子间诂》卷一四《备梯》,第541页。

“大山”即泰山。根据先秦时期山川祭祀体系中“祭不越望”的礼制规定,泰山为东方诸侯国国君登封、祭祀的对象,秦人在统一六国之前,仅以雍地诸畤和陈宝祠等为国家最高祭祀,并无礼敬、祭祀泰山之举。因此以泰山这一“神圣空间”作为墨子与禽滑釐讨论城守问题的空间背景,恰足以说明秦墨所传城守诸篇当源出自东方之墨。

走笔至此,城守诸篇与《守法》《守令》二者共同源自东墨所传守御之术及所撰守御文献这一结论似乎已是呼之欲出了。然而仍有一个问题有待作出解答与说明,那就是源出自东墨守御文献的城守诸篇有无可能自秦回传东方并对《守法》《守令》的成书产生影响呢?现在看来,这种可能性微乎其微。首先,在战国中后期关东六国与秦尖锐对立的情况下,秦国颁布了多项禁止秦人逃亡、越境以及将贵重物品私自运送出境的法令,如见于睡虎地秦简《法律答问》的“人臣甲谋遣人妾乙盗主牛,买(卖),把钱偕邦亡,出徼,得,论各可(何)殹(也)?当城旦黥之,各畀主”(61)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,1990年,第94页。。虽然该条文的处罚对象是“人臣”与“人妾”,即归私人所有之奴婢,但睡虎地秦简中另一条关于惩处越境者的法令却非专针对奴婢而设,其文曰:“告人曰邦亡,未出徼阑亡,告不审,论可(何)殹(也)?为告黥城旦不审。”(62)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,第104页因此,对私自逃亡出境者处以黥刑当是带有普遍性的秦国法律。同样据睡虎地秦简,秦法令对于“盗出朱(珠)玉邦关及买(卖)于客者”(63)睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,第126页。,则规定处以耐刑或罚款。前两条法令杜绝了掌握守御之术的墨家弟子私自出关的可能性;而据后一条法令推测,墨家守御类文献虽不属于“珠玉”等贵重物品,但却事关秦国国家安全,因此亦当在禁止携带出境之列。其次,在战国中后期墨家三派互相指摘对方非墨家正统的情况下,即便秦墨的相关文献流传至东方,也不会被东方之墨所传习。当然最重要的还是如本文第二小节所言,《守法》《守令》中针对东方诸侯国城邑特点而设计的防御技术,并不适用于秦地的城守战术。同样,秦墨针对秦国城邑设计的守御技术与战术,亦难以在东方城邑攻防战中发挥作用。因此,《守法》《守令》当是两篇出自东墨之手且在东方流传有绪的墨家城守文献,而非由秦国回传东方形成的。既然出于秦墨之手的城守诸篇源自东方之墨,《守法》《守令》亦非回传东方的秦墨作品,因此东方之墨最初传习的守御文献当为二者共同的源头,换言之,二者间具有同源异流而非先后相袭的关系。

辨明《守法》《守令》与城守诸篇的关系,不仅使我们认识到作为秦墨学术源头的东方墨家亦擅长守御之术,还为重新认识墨学史上的“墨学中绝”问题提供了新的契机。因《史记·孟子荀卿列传》所载墨子传记仅有24字,且《汉书·艺文志》所著录墨家之书无托名秦汉以后人所著者,故学界有“墨学中绝”一说。持此说者认为墨家学派在以法家学说为治国指导思想的秦国处于从属地位,加之拥有独立组织和内部法纪的墨家学团也与君主高度集权的秦国政治体制相矛盾,故秦朝建立后,墨家遂归于消亡(64)关于学界对“墨学中绝”问题的讨论,参见杨俊光:《墨子新论》,南京:江苏教育出版社,1992年,第309-320页。。然而《守法》《守令》的出土却表明直至西汉武帝初年(65)出土《守法》《守令》的银雀山M1的年代上限不早于汉武帝建元元年(前140),下限不晚于元狩五年(前118),因此《守法》《守令》的抄写年代不晚于武帝建元初年(参见山东省博物馆、临沂文物组:《山东临沂西汉墓发现〈孙子兵法〉和〈孙膑兵法〉等竹简的简报》,《文物》1974年第2期,第19-20页)。,东方墨学仍在传承并具有一定影响力,这也正与《盐铁论·晁错》所言“日者,淮南、衡山修文学,招四方游士,山东儒、墨咸聚于江、淮之间,讲议集论,著书数十篇”(66)桓宽撰,王利器校注:《盐铁论校注》卷二《晁错》,北京:中华书局,1992年,第113页。的记载相吻合。总之,在战国“墨离为三”的情况下,秦墨的消亡并不意味着东方之墨也随之泯灭,“墨学中绝”说仍有结合新出文献加以重新审视的必要。

结 语

20世纪70年代以来,伴随着大量简帛典籍实物的面世,学界开始改变持研究刻本典籍的理论、方法去看待简帛写本时代典籍传承、流变关系的做法,尤其是逐渐认识到在西汉末年刘向、歆等人校书之前,典籍的状态极不稳定,因而难以在具有“同文”的各版本之间建立某种确定无疑的联系。近年来,学界针对简帛典籍的流传特点,提出了“古书佚失观”“族本”等新的文本研究视角与理论。这些新视角与新理论不仅有助于我们认识新出简帛文献的生成方式、书写特征与流传规律,而且对于我们重审学界已有的关于简帛古书成书、流传的成说也不无启发与指导意义。

自1972年出土以来,银雀山汉简《守法》《守令》始终被认为是承袭秦墨城守诸篇而成的守御文献。然而若将其置于上述新文本理念的观照下,我们发现无论从使用语汇的地域性还是从其他同出文献的来源看,《守法》《守令》与城守诸篇之间并不必然具有先后承袭关系。特别是在《守法》《守令》所载守御之术仅适用于东方诸国城郭分立的城邑布局而不适用于秦地城邑的情况下,其非出自秦墨便是显而易见的了。《守法》《守令》不出自秦墨不仅事关墨家守御文献的流传问题,其背后所隐藏的战国墨学发展格局更值得我们关注。因文献不足征,东方之墨虽然产生较早,但在战国墨学史书写中的地位始终不及产生较晚但事迹却屡见于相关文献记载的秦墨。《守法》《守令》的出土表明作为秦墨源头的战国东方墨家不仅亦擅长守御之术,而且其掌握的守御之术直至西汉前中期仍在东方齐地流传,从而为我们更深入地反思、理解“墨离为三”及“墨学中绝”等墨学史上的重大关节问题提供了新的条件。