中心城市创新首位度的经济成因及对研发要素集聚的影响研究

2023-10-08杨浩东王高峰

杨浩东, 王高峰

(中国科学技术大学 人文与社会科学学院,安徽 合肥 230026)

0 引言

作为创新能力的空间投影,区域创新结构差异及演化一直是学界关注的热点。区域创新协调是区域协调发展战略中的关键环节,后者的实现离不开空间视域下创新驱动的合理布局。长期以来,由于先天资源禀赋和政策导向存在差异,我国区域创新不平衡问题较为突出[1]。这种不平衡既表现在区域间,又体现在同一区域内[2]。尤其是在城市行政等级划分下,关于省会与非省会城市间二元结构对整体经济发展的影响存在诸多讨论,这也反映在以城市首位度为主题的研究中[3]。不同于传统生产要素,研发要素表现出显著的自组织强化特征,也即创新的“马太效应”现象更突显[4]。本文关注的是城市创新首位度存在何种变化趋势。美国学者Williamson(1965)基于库兹涅茨曲线,提出区域经济差异呈现倒U型的假说(后称Williamson假说)。也即随着经济发展,经济体内部差异会表现出先增大后缩小的变化趋势[5]。那么区域创新差异在不同经济发展阶段是否存在类似变化特征?就该问题的回答对明晰创新差异与经济发展关系具有重要意义。

区域创新结构的完善,一方面是对当下科技普惠、共同富裕内在要求的遵循;另一方面,也是长远战略思维的体现。由于研发要素具有自组织强化特征,现行创新结构会进一步影响研发要素集聚。以省会城市为代表的中心城市对周边城市群发展意义重大,但是影响过度(虹吸)或不足(辐射)皆不利于区域整体发展[6]。以南京为例,2019年的市委一号文件即为《关于深化创新名城建设提升创新首位度的若干政策措施》,4月又出台《南京市加快提升省会城市功能和中心城市首位度实施方案》,旨在提升南京的创新首位度和城市影响力。形成对照的是,中西部有条件的省区则要求有意识地培养多个中心城市,避免“一市独大”弊端。由此可见,因地区和发展现状不同,政策方向上分别有所侧重。本文关注的是城市创新首位度会对区域整体研发要素集聚产生何种影响。围绕创新首位度进行探究,不仅是创新语境下对首位度研究的进一步拓展,也是对区域创新地理结构差异化发展导向的一次检验。

1 文献综述

1.1 城市规模、等级与首位度

有关城市规模的探讨主要包括位序规模法则(Rank-scale Law)和城市首位度(Law of the Primate City)。前者由Zipf(1941)于20世纪40年代通过实证研究发现,意指城市规模与城市规模在整体中的排序成反比关系。后者于1939年由美国学者Jefferson(1939)提出,其以一个国家(地区)最大城市与第二大城市的经济(人口)规模之比表征该国家(地区)发展要素的聚集情况。此后,Henderson(2002)、Bertinelli(2004)、Brülhart(2009)、Castells-Quintana(2017)等人以城市首位度表征一个国家内部的城市集中水平[7-10]。随着城市和区域体系研究主题的多元化,首位度内涵及表征也由经济、人口等数据扩展至其它层面。其中,随着对创新关注度的日益提升,国内学者将其纳入城市群创新结构、中心城市创新水平分析,进一步形成了创新首位度主题研究[11]。

无论是城市首位度还是位序规模法则,其指标和规律皆是在不同城市间相互比较下产生的。基于这种比较,与之相关的城市等级(Hierarchy of Cities)研究可以追溯至Christaller&Losch的中心地理论(Central Place Theory)和Perroux的增长极理论(Growth Pole Theory)。1966年,Friedmann提出的核心边缘理论(Core and Periphery Theory)强调,当一个区域存在外生给定的核心区和外围区时,核心区一方面从外吸收大量要素进行生产和创新,另一方面向外辐射,带动周围地区经济结构转变[12]。虽然核心边缘理论阐述了区域经济均衡的演变历程,但并没有充分解释城市等级和区域结构形成原因。在此基础上,Krugman(1991)的中心外围理论指出,在一个平衡的区域中,受运输成本、规模经济等因素影响,内部能够自发形成工业(中心)和农业(外围)区域的划分[13]。以上关于经济结构演变的研究对于后续城市规模、等级,甚至城市群、城乡结构的形成具有深远影响。

1.2 城市首位度形成及其经济影响

1.2.1 城市首位度文献追溯

城市首位度的形成可以在不同理论和视角下获得溯源。地理区位优势理论认为,由于城市间地理条件的差异致使城市间形成层次分明的规模与等级,靠近港口、海岸的城市往往因交通(贸易)便利性和运输成本优势得以迅速发展,形成了沿海(沿港)和内陆二元划分的城市结构差异,沿海(沿港)地区在率先实现资本积累并缩小与前沿技术差距的基础上,对研发投入有所侧重[14]。从历史维度看,我国城市间人力资源不均衡格局与古代城市发展及人力分布存在较强关系,进而影响当下创新发展空间格局[15]。制度论则强调行政权力对城市发展的重要影响,如Ades& Glaeser[16]认为集权国家对政治中心城市的支持主要表现为公共设施、优惠政策上的倾斜。国内的城市首位度、强省会战略研究也正是基于我国行政区域划分展开的。无论是地理角度还是历史视角,抑或是制度论角度,其对城市体系的影响皆体现了城市间经济发展差异。因此,部分学者直接关注经济发展对区域差异的影响。如Williamson(1965)提出区域经济发展与区际经济差异呈倒U型关系,Henderson(2000)进一步验证了Williamson假说,并指出不同经济规模、收入水平的国家,其倒U型曲线拐点亦不同[17]。国内学者魏守华等[18]基于我国1990-2017年省际面板数据,研究得出,城市首位度受经济发展的影响并表现出倒U型变化趋势。

1.2.2 城市首位度对经济发展的影响

如果说以首位度作为被解释变量的研究重点关注是什么决定了城市首位度(溯因),那么将首位度作为解释变量的研究则旨在考察其对经济社会发展产生何种影响(寻果)。该类文献可大体划分为两类,一类支持最优城市规模存在。早期的Henderson[7]在研究中指出,确实存有最佳程度的国家城市集中度。之后,Brülhart[9]利用1960-2000年跨国面板数据研究得出,集聚只能促进GDP增长到一定水平;国内学者庄羽等[6]的实证研究结果表明,省会城市首位度与全省创新发展水平呈倒U型关系。另一类研究结果则与此相悖或较为模糊。如Bertinelli[8]采用半参数估计捕捉到城市集中度与经济增长间存在U型关系,并将其称为“城市集中度陷阱”(Urban-Concentration Trap)。Frick[19]的研究显示,相比发展中国家,高收入国家等易享受到城市集中化带来的积极影响;Ganau[20]则强调新兴国家城市集中所带来的正向回报存在时间滞后性。此外,徐长生[21]、Maha Al-Jebouri等[22]的研究结果皆表明城市集中对经济增长有积极的线性影响。

1.3 创新首位度演变及作用机理

1.3.1 创新首位度随经济发展而演变

创新并非孤立事件,相比于普通的经济生产活动,创新更依赖于空间上的聚集(Niebuhr et al, 2020)。而集聚中心的出现势必存在边缘与外围地带,城市创新差异由此形成。此外,城市研发要素集聚会受到其它生产要素影响,如随着城市规模扩大,其在创新链条、环境及其它公共基础设施等方面具有的优势会受到规模经济(不经济)的影响,存在强化或减弱的可能(Wang et al, 2017)。在创新集聚的初始阶段,高技术产业发展空间尚未饱和,大城市基础设施与服务所产生的正外部性有助于研发要素的初始积累,地理空间上的邻近性亦加速了创新知识溢出,这将进一步吸引外来创新资源、筑高产业结构,从而表现出中心(核心)城市对其它地区的创新“虹吸”现象[6]。因此,在发展早期创新活动也会表现出与“核心—边缘”、“中心—外围”相类似的特征,即创新首位度会随着经济发展不断提升。然而,由于城市空间和资源的有限性,当研发要素规模聚集到区域基础资源和产业结构承载上限时,城市内部的拥挤效应日益凸显。以人才、研发资本为代表的创新资源将涌入邻近或其它地区,表现出创新中心的辐射效应[6,23]。区域间存在的创新收敛特征也表明,后发地区会形成对创新增长极的追赶效应[24]。因此,当经济发展到一定阶段,创新首位度也会到达峰值并出现回落。即与经济、人口首位度相似,创新首位度与经济发展亦存在倒U型关系。

虽然有研究从创新结构层面(如东中西、经济带、城市群等视角下的单元划分)测算了我国区域创新差异程度和影响因素,但这种溯因仅是在缓解区域创新差异目标下对各因素的回归检验,缺少差异(尤其是区域内)形成的溯源。此外,尽管部分学者如魏守华等[25]以集中度、首位度等指标对我国省区科技能力分布特征和成因进行了测度分析,但后续仅有少数基于城市科技(创新首位度)的研究。因此,本文聚焦的第一个问题是,城市创新首位度受区域经济发展影响存在何种变动,也即中国创新语境下的“Williamson假说”能否得以验证。

1.3.2 创新首位度对整体创新发展的影响

城市创新发展差距扩大或缩小往往归结于“虹吸效应”与 “辐射效应”作用的结果,然而就该差距如何影响区域整体创新发展,结论的指向较模糊。一方面,倘若城市间创新发展差距过于悬殊,“一城独大”现象可能会导致创新资源过度集聚,拥挤效应将引致集聚带来的规模经济转向规模不经济,严重的研发要素错配不仅会削弱创新中心的发展动能,而且会遏制其它地区的创新活力[6]。上述观点与城市首位度、规模研究中的“最优城市规模”假设一致,既有文献也揭示了城市规模与区域创新水平、效率、成功率存在倒U型关系[6,23,26]。即城市规模或城市间差距过大,将不利于城市自身乃至整个地区创新发展。因此,该类研究也提倡城市规模适度,防止因城市过大、过小造成效率损失。另一方面,一些研究捕捉到城市创新水平与区域整体发展间存在U型关系[27],即在创新集聚初始期(首位度数值较低)中心城市的创新环境与基础设施建设尚未完全搭建好,产业体系与创新链条也不完善,因此对其它城市的辐射作用有限。由于中心城市创新极的作用尚未凸显且处于对周边区域研发要素不断虹吸的状态,城市间差距不断扩大(创新中心不断成长、创新首位度不断提升),且中心城市对整体的带动作用并不显著甚至为负向作用。当城市发展跨过阈值或拐点后,创新中心构建的内外网络将对区域整体发展起到积极的促进作用(王之禹等,2021)。即使在研发资源、科技人才竞争日益激烈的当下,部分省份仍可通过“强省会”战略方式打造人才与创新高地,如武汉、成都、西安等非东部沿海省会城市突出的竞争力即为佐证。

虽然现有研究从城市规模、城市群结构、中心城市、强省会战略等不同角度探究其对创新发展的影响,但忽略了区域内城市创新差异对整体创新水平存在的影响。既有首位度研究考察了以GDP或人口数据计算而来的首位度指标对经济发展的影响,但对创新首位度的拓展不足,故有必要就省会城市创新首位度与省域整体创新发展关系展开探究。

因此,本文所聚焦的第二个问题是,城市创新首位度对研发要素集聚存在何种影响?这种影响是遵循最优城市规模,还是服从创新辐射的阈值效应,抑或者表现出“城市集中度陷阱”这种城市结构特征?

2 研究设计

2.1 指标选取与数据来源

(1)核心变量。本文以创新首位度、研发要素集聚(Spe)及经济发展(GDP)作为核心变量。首先,针对创新指标,相比于研发投入和专利申请量、授权量,本文选用《中国城市和产业创新能力报告》发布的城市创新指数,该指数使用专利模型计算专利价值,体现了专利的存量价值,具有较强客观性与权威性。就首位度而言,既有研究多以经济、人口第一大城市与第二大城市比值(点型)或与省份总数的比值(面型)作为区域城市首位度代理变量[5,8,11,17,18,21]。本文基于既有研究,以省会城市创新指数值作为分子,除省会城市外第一大城市创新指数和整体指数之和作为分母,从点型(Pri_point)和面型(Pri_plane)两个方面表征城市创新首位度。其次,考虑到科技人才聚集不仅能够促进创新产出增加,带动区域整体全要素生产率提升[28],而且相比研发资本,科技人才的“用脚投票”行为更能反映一个地区创新生态建设水平[29]。因此,本文以研发人员集聚水平反映研发要素集聚程度,并选用各省份R&D人员全时当量和年末常住人口计算而来的区位熵作为代理变量[28]。最后,经济发展选用地区生产总值表示,并取对数。

(2)控制变量。一方面,在探究经济发展与创新首位度关系的模型中,加入研发投入强度(R&D_input)、市场化程度(Marketization)、金融(Finan)、路网密度(Trans)、对外开放(Open)、产业结构(Industrial_stru)及通信(Commun)等地区特征因素。其中,市场化程度选用两版本官方数据折算后的樊纲指数;金融、研发投入强度、对外开放和产业结构分别以银行业贷款总额、R&D经费投入、FDI和第二产业生产总值与GDP的比值衡量;路网密度选用交通实施总里程(公路+铁路+河道内航)与区域面积之比表征;通信情况则以移动电话交换机容量反映。另一方面,在以创新首位度作为自变量,研发人才集聚作为因变量的模型中,进一步加入房价(House_pri)、收入水平(Salary)和高校在校生等影响人才集聚的因素(宋弘等,2020),房价和收入分别以商品房平均销售价格和科学研究、技术服务以及地质勘查业城镇单位就业人员平均工资表征,且均取对数。本文数据来自2001-2016年(创新指数)和2001-2020年(发明专利)两套省际面板数据,其它数据取自《中国统计年鉴》、各省统计年鉴、国家统计局官网、《中国金融年鉴》、《中国贸易外经统计年鉴》、《对外直接投资统计公报》和中国研究数据服务平台(CNRDS)。

2.2 模型设定

为了检验经济发展、创新首位度与科技人才集聚关系,将基准模型设定如下:

Priit=α+β1GDPit+β2GDP2it+β3X'it+timet+ui+εit

(1)

Speit=α+β1Priit+β2Pri2it+β3X'it+timet+ui+εit

(2)

式中,Priit和Speit分别为创新首位度与研发人员区位熵,GDPit则经济发展水平,X'it为模型中其它控制变量,timet和ui分别为时间固定效应与个体固定效应,α为常数项,εit则为随机扰动项。进一步,使用门限回归模型作为提高结论稳健性的副检验,具体如下:

Speit=β1PriitI(Priit≤γ)+β2PriitI(Priit>γ)+yeart+ui+εit

(3)

式(3)在式(2)的基础上增加门限变量Priit,I为示性函数,当门槛变量满足括号内条件时,取值为1,反之为0。此外,为刻画数字经济对研发人员性别结构的影响,构建部分线性模型(Partially Linear model),即:

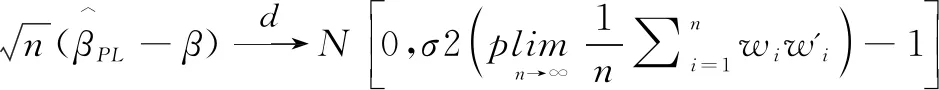

yi=βx'i+g(zi)+εi

(4)

式中,非参数部分g(zi)函数形式未知,Robinson(1988)提出罗宾逊差分估计量(Robinson difference estimator),给定zi并对式(3)两边取条件期望,得到式(5)。

(5)

将式(4)减式(5),并将条件期望E(yi|zi)与E(xi|zi)'分别进行非参数估计,得到式(6)。

(6)

(7)

3 实证检验

3.1 计量分析

3.1.1 创新语境下“Williamson假说”检验

表1汇报了经济发展影响区域创新首位度的回归结果。由模型(1)(2)可知,在双向固定效应模型下,无论是面型还是点型创新首位度,GDP及其平方项系数分别显著为正和负,表明两者间存在潜在非线性关系。为了缓解因遗漏解释变量和双向因果带来的内生性问题,在控制不随时间变化的个体因素和不随个体变化的时间因素基础上,采用两阶段最小二乘法进行检验。模型(3)(4)以解释变量及其平方项滞后一期为工具变量,考虑到实际应用中不可观测因素可能存在序列相关性,导致估计结果有偏。因此,本文以省份坡度数据(平均坡度和坡度极差)作为经济发展的工具变量[30],工具变量选取需满足与GDP的相关性以及与首位度的无直接相关性。以坡度为代表的地理特征会影响城市建设和交通通勤,进而影响区域贸易与经济发展。此外,地理特征具有特定的历史自然属性,与首位度不存在直接关联。

表1 经济发展与创新首位度(指数)倒U型关系检验

2SLS第一阶段回归结果表明,区域经济发展与坡度极差、平均坡度间的回归系数在10%水平下均显著为负(-0.001/-0.004);经济发展平方项亦与坡度极差在1%水平下存在负向关系。此外,无论是点型还是面型首位度,其与坡度极差和平均坡度间皆不存在显著关系,回归统计t值分别为-0.11、0.16、0.07、1.10。

为保证工具变量具有统计学意义上的合理性,进一步对工具变量选择进行识别不足(Kleibergen-Paap rk LM)、弱工具变量(Cragg-Donald Wald/Kleibergen-Paap rk Wald F)等检验。结果表明,皆不存在相关性问题。从模型(3)至(6)的回归结果来看,经济发展对创新首位度的影响呈现出先促进后抑制的变化特征,即两者存在倒U型关系。这不仅验证了创新语境下的“Williamson假说”,同时也表明,创新鸿沟扩大或弥合是导致经济差距变化的重要潜在机制[2]。早期随着经济发展,区域创新发展呈现出显著的集聚效应,省会城市创新首位度迅速提升,而当经济发展水平跨过倒U型曲线拐点(8.55/8.62/9.45/8.06)后,经济发展水平对省会城市创新首位度的影响由正转负,这也是早期广东、山东、浙江及江苏等地首位度逐年降低的主要原因,亦是研发要素辐射与扩散效应作用后的具体体现。

3.1.2 是“最优城市规模”“阈值效应”还是“城市集中度陷阱”

为了检验创新首位度对科技人员集聚的影响,将研发人员集聚作为被解释变量,以点、面型首位度及其平方项作为解释变量进行回归。结果如表2所示,可以发现,无论是否加入控制变量,省会城市的创新首位度与研发人员集聚皆呈U型关系。具体而言,对于面型创新首位度及其平方项,系数分别为-0.044 9和0.000 8,且在1%和10%水平下显著,而点型创新首位度的回归系数则分别为-8.179 0和4.897 0,并均在1%的水平下显著。这表明在低首位度区域,首位度表现与研发人员集聚呈反向关系。低创新首位度省份一般为经济发展曲线的两端,即经济发展较发达省份(广东、浙江、江苏等)和经济发展较落后省份(内蒙古、广西、宁夏等)。这可以从两个方面解释:对于前者,由于经济发展与创新首位度存在负向关系,因此人才集聚往往也内生于该过程中,如东部沿海地区因创新集聚产生的联动与辐射效应是导致城市创新首位度与要素集聚呈负向关系的潜在机制。就后者而言,地区发展还处于创新中心尚未凸显的集聚初级阶段,创新首位度提升对省内城市的影响往往表现为虹吸效应大于辐射效应。虽然省内研发要素不断向省域创新中心汇聚,但在与其它省份竞争的过程中,区域仍处于相对被动位置。所以,创新首位度提升也不足以带动整体研发人才集聚程度提升。

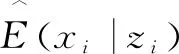

表2 创新首位度(指数)对科技人才集聚的非线性影响检验

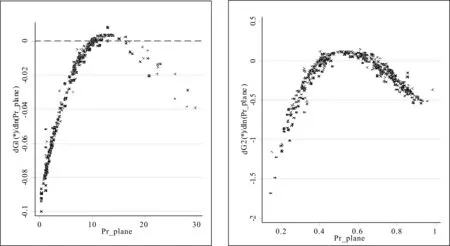

为了进一步检验创新首位度与研发人才集聚的非线性关系,以创新首位度作为非参部分进行半参数核回归,生成被解释变量对非参数部分的拟合值G,在此基础上绘制拟合值对非参项的偏导数曲线,如图1所示。G1、G2代表研发人才集聚对创新首位度的拟合值。由图1可知,随着创新首位度提升,其对研发人才集聚的影响逐渐由负向转为正向,这与前文的U型关系相互印证。至此可以确定,我国样本期内的创新发展同样表现出与Bertinelli(2004)结论相似的“城市集中度陷阱”特征[8]。此外,半参数估计亦捕捉到第二个拐点存在,即当创新首位度数值提升过大(Pri>15/Prp>0.6)时两者关系又演变为负向,这也是号召中西部地区有条件省份(诸如湖北、四川)避免“一城独大”,鼓励培育省内副中心,跨区域形成城市群,带动整体创新发展的原因。

图1 拟合值对首位度的偏导数随首位度变化特征

为对上述结论展开进一步检验,模型(11)与(12)是以创新首位度作为核心解释变量和门限变量进行的门槛回归检验结果。由此可知,创新首位度与研发人才集聚存在单门槛效应,即当首位度低于门槛值(Pr_plane<0.53/Pr_point<0.16)时,创新首位度提升反而能够提高研发人才集聚度。聚焦至具体省份分析:长期以来,广东省省会城市的首位度保持较低水平(自2009年来Pr_plane<0.3/Pr_point<0.1),虽然广州与深圳是典型的双轴城市,但倘若轴间差距过于悬殊,会削减城市群联动效应。因此,广东省颁布的《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》中提出,以支持深圳同等力度支持广州强化省会城市功能。此外,根据 Hansen(1999)的研究设定,门槛回归中的门限变量应该是外生的。因此,本文使用2SLS 第一阶段回归得到的首位度预测值作为门限变量进行回归(刘威等,2017),同样支持上述结论。该结果表明,对于部分首位度偏低的东部沿海省份, 应强化省会城市的带动功能与龙头作用。

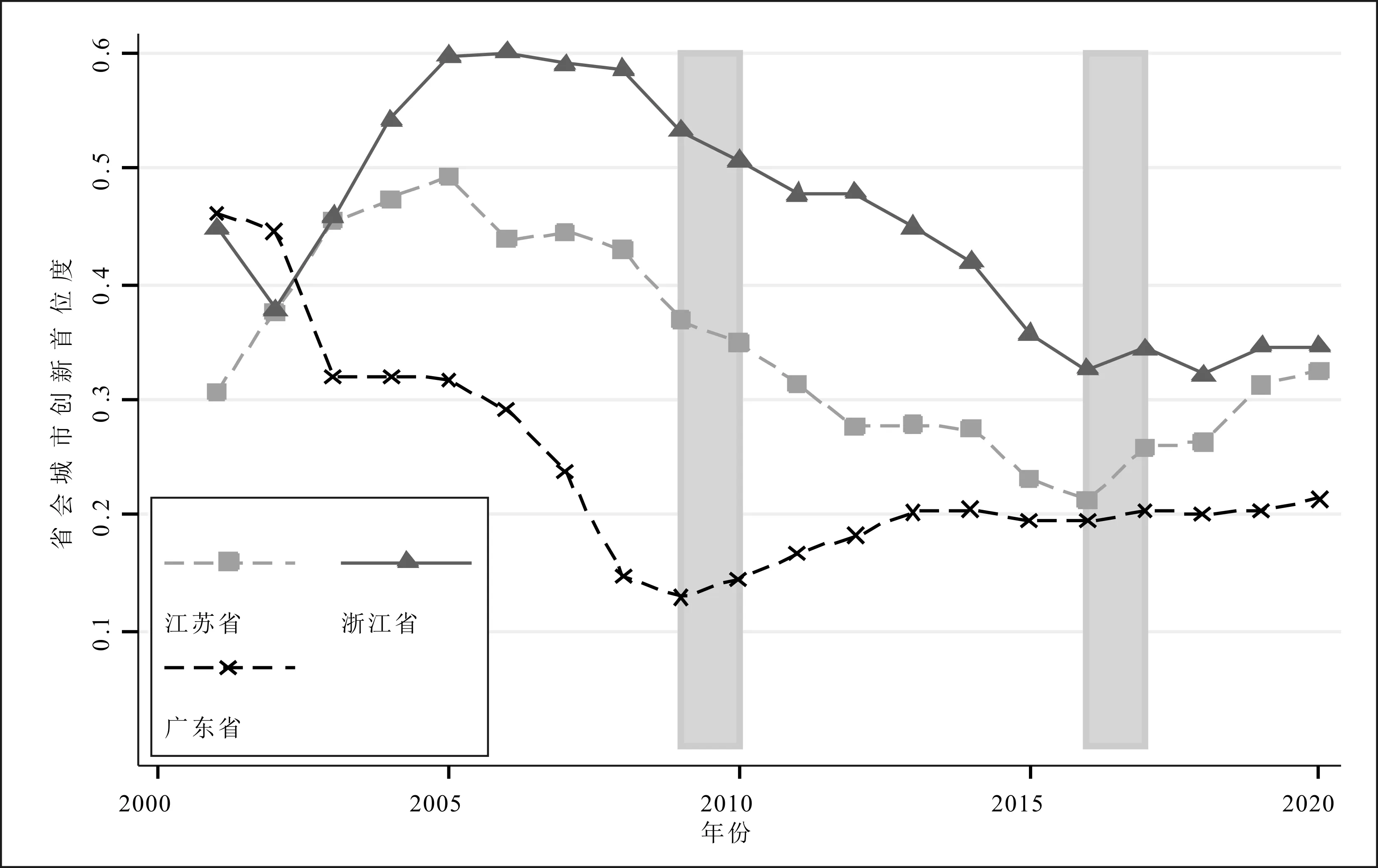

3.1.3 更换为专利数据后的分时段检验

考虑到《中国城市和产业创新力报告》中的创新指数只统计至2016年,这与近期号召的强省会战略和出台的首位度提升相关文件存在时间差。因此,本文以发明专利授权量作为创新发展水平的代理变量,构建2001-2020年的面板数据集。如图2所示,通过对东部沿海部分地区创新首位度(专利)演化的描绘,可以发现,广东在经历了21世纪前十年的大幅下降后,自2009年以来随着经济发展,省会城市创新首位度开始呈上升趋势,显然有悖于传统认知的经济发展水平与创新首位度存在倒U型关系的结论。对于江苏、浙江等长三角省份,也在2016年后表现出省会城市创新首位度回升。这一方面反映出部分省份的强省会发展战略取得一定效果,另一方面,在国内外科技竞争日益激烈的背景下,各地对以科技人才为代表的研发要素需求不断增长,创新迎来新一轮集聚发展。

图2 基于专利数据的省会城市创新首位度变化趋势(江苏、浙江、广东)

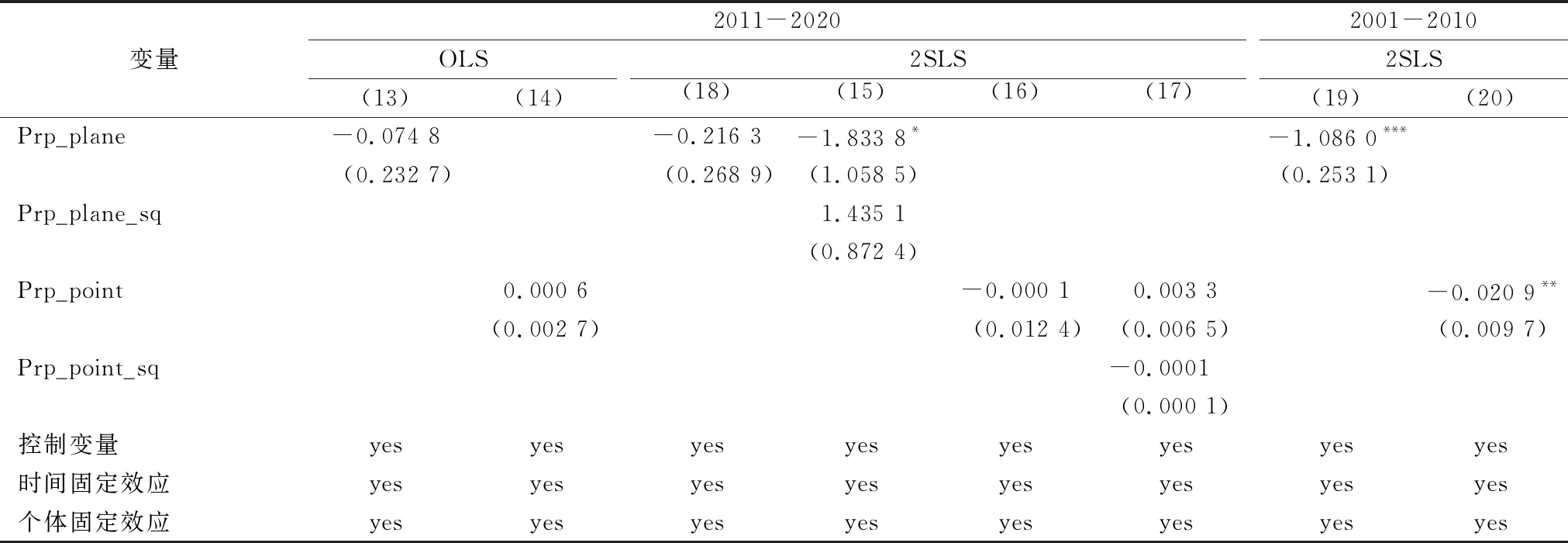

在此基础上,分别对2001-2011和2012-2020两个时间段进行回归,表3中的(13)列至(18)列分别为近8年不同模型(双向固定效应/2SLS)和不同创新首位度类型(点型Pri_point/面型Pri_plane)下的估计检验结果。由结果可知,无论是仅存在一次项,还是加入二次项,样本期内创新首位度对研发人才集聚皆不存在统计学上的显著影响。这与前述门槛回归中的估计结果相吻合(部分东部沿海地区首位度的降低将带来负向影响)。形成对比的是,第(19)和(20)列中对2001-2011年的估计结果表明,两者间存在显著负向关系,说明随着创新深入发展,核心地区对研发要素的强磁场效应越来越明显,对于东部地区省会城市带动作用较弱的省份,提升区域创新首位度将有助于区域整体人才要素集聚。

表3 创新首位度(专利)与科技人才集聚关系的分时段检验

3.2 模糊集定性比较分析

3.2.1 适用性分析

为了进一步探究经济发展、创新首位度与人才集聚间的复杂关系,将研发人才集聚作为结果变量,并采用以集合论为基础的模糊定性比较分析法(fsQCA),将结果变量和前因条件概念化为集合,置于复杂环境中,考察不同人才集聚度的形成路径。相比于传统分析技术的设定,QCA因具有3个重要假设而更适用于分析创新首位度的复杂因果关系:①多重并发(Multiple Conjunctural Causation):经济发展对区域创新首位度具有“形塑”作用,而这种由“形塑”结果产生的研发要素集聚与辐射效应又存在影响整体研发人才集聚的可能;②等效性(Equifinality):虽然东部沿海地区的高人才集聚省域拥有较低的创新首位度,但对于创新首位度较高的部分中西部省份而言,仍然可以实现高人才集聚;③非对称性(Asymmetry):假设高人才集聚省份的前因条件是低创新首位度,但高创新首位度未必是低人才集聚度的前因条件。

3.2.2 指标选取、数据处理与必要性分析

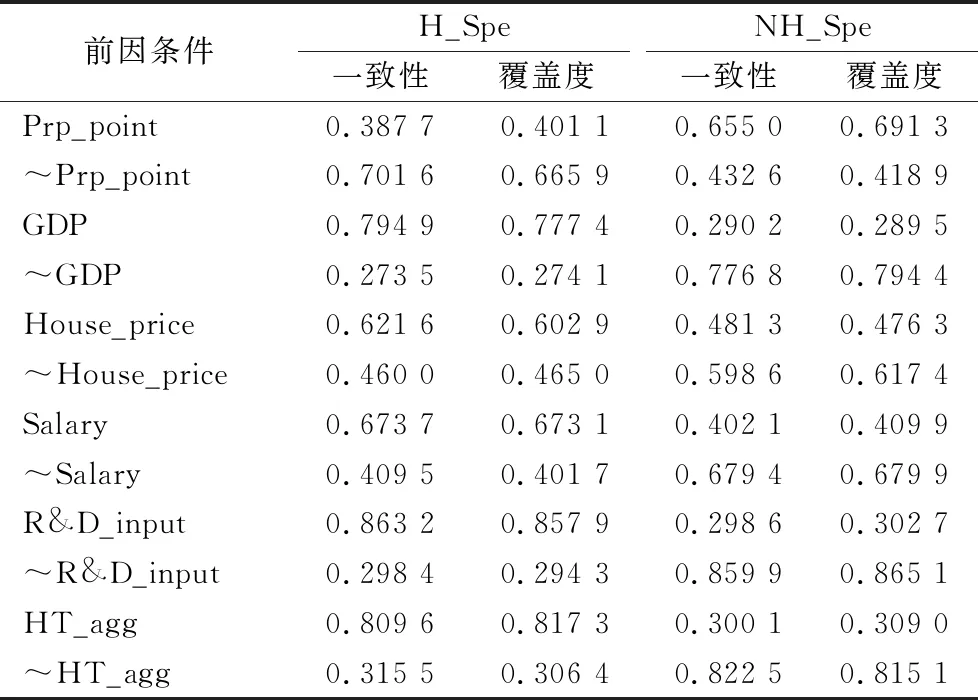

在数据选用方面,为了尽可能反映近期现状并避免随机扰动的影响,分别选用创新指数(2014-2016年)和发明专利(2018-2020年)数据作为创新首位度的表征指标,并计算各指标年平均值,作为fsQCA分析的样本数据。采用直接校准法对原始数据进行校准,参考已有研究,将条件和结果变量的完全隶属、完全不隶属点设定为样本数据的上下四分位点(75%/25%),交叉点则选定数据均值。组态分析前,检验单个前因条件及其非集是否构成高研发人才集聚或非高集聚的必要条件,倘若变量的一致性水平大于0.9,可认为该变量是结果的必要条件(Schneider and Wagemann, 2012)。创新指数的必要性分析如表4所示,可以发现,无论是高集聚组还是非集聚高组,一致性最高的前因条件皆为研发投入强度(R&D_input/~R&D_input),但未达到必要条件的判定值0.9,即本文关注的两大核心条件创新首位度和经济发展虽然在一致性上有所倾向(~Prp_point,0.7016;GDP,0.7949),但未构成驱动区域研发人才集聚的必要条件。

表4 变量必要性分析结果

3.2.3 组态分析

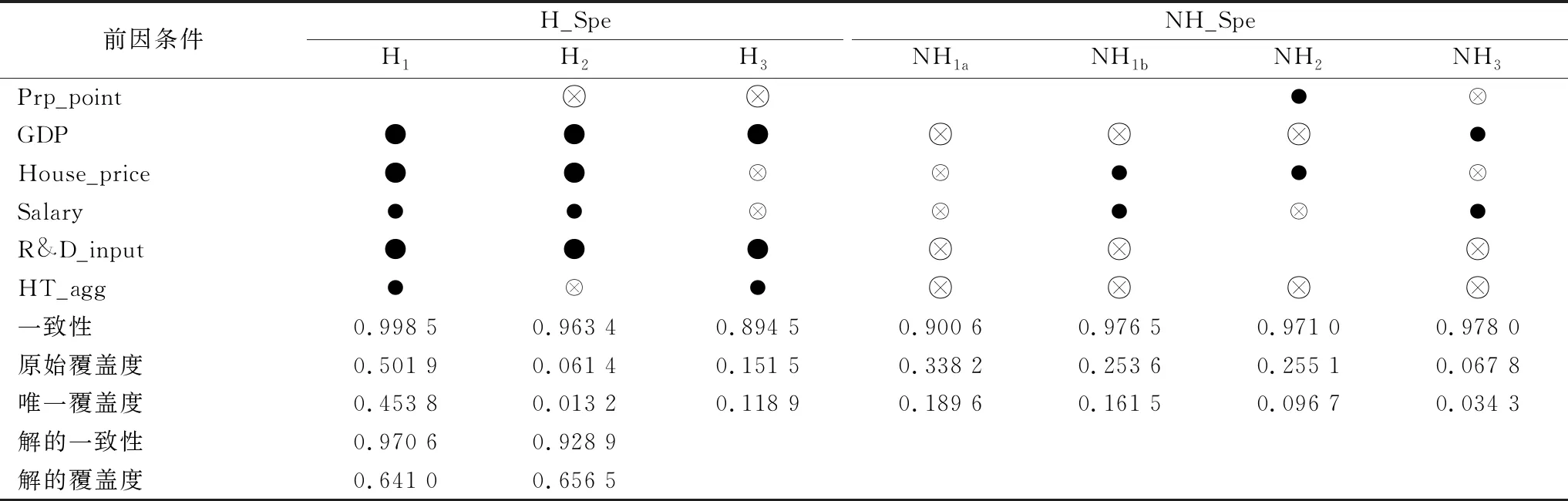

在进行组态分析前,需要通过一致性数值评定组态充分性,分析仅在满足其标准的基础上才具有意义。条件组态的一致性水平通常需大于0.75(Schneider and Wagemann, 2012),本文遵循Fiss[31]采用的经验临界值0.8。而PRI(Proportional Reduction in Inconsistency)一致性的最小值设定为0.75。此外,由于考察的是26个省域,受限于样本数量,将频数阈值设定为1(杜运周等,2017)。

具体组态结果如表5所示。可以发现,共存在3种高人才集聚度组态,总体解的一致性和覆盖度分别为0.9706、0.6410。其中,组态H1表明,在经济发达地区,即使存在较高房价,但如果能够提供匹配的收入,且拥有充足的研发投入和高技术产业支撑,无论创新首位度高低与否,皆可实现研发人才的高度集聚。分地区来看,满足H1路径的省份共有5个,其中,4个处于东部沿海地区(江苏、浙江、广东和福建)且皆为低创新首位度地区,这在很大程度上得益于区位优势和经济基础。仅湖北省位于中部,虽然湖北拥有丰富的高校资源,但早先也面临“孔雀东南飞”的窘境。在明确建成中部地区崛起重要战略支点目标的背景下,武汉通过内留高校毕业生、外引高层次人才,以优化创新生态的方式打造全国层面上的科研人才高地,所具有的区域中心极地位也构成与东部沿海省会相匹敌的实力(Prp_point数值一度处于全国第一的位置;近期第一为陕西)。与H1形成对比的是,组态H2和H3表明,即使前因条件部分缺失(H2缺失HT_agg/H3缺失Salary),低创新首位度地区仍能够实现研发人才高集聚。例如安徽省(Prp_point隶属度=0.06)收入水平较低,高技术产业集聚水平也没有位居前列,但亦可在研发人才集聚上达到0.93的高隶属度。辽宁省(Prp_point隶属度=0.03)也表现出类似的前因条件特征,人才集聚隶属度高达0.89。

表5 高(非高)科技人才集聚组态路径——基于2014-2016年创新指数

对于非高研发人才集聚组态,NH1a(山西、内蒙古、黑龙江、广西和贵州)和NH1b(青海、宁夏和新疆)因核心条件一样而构成一对二阶等价组态。同H1形成对比的是,NH1a中除Prp_point外,前因条件全部缺失。NH1b虽然存在房价和收入的边缘条件,但由于经济、研发投入、产业集聚等条件缺失,致使自身成为人才流出地。组态NH2(海南、云南、甘肃)与NH1表现出相似性,即使省会城市在省内独树一帜,相较于经济发达地区仍缺少吸引力。最后,不同于前述3条路径,组态NH3表现出一定特殊性,路径中仅有的河北拥有排名前十的经济体量(GDP隶属度达0.91),同时兼具低房价和高工资的条件组合。然而,由于R&D_input和HT_agg等前因条件缺失,仍位列低人才集聚省份。值得一提的是,河北省的创新首位度未超过2(隶属度仅为0.05),陕西、湖北作为实现高人才集聚且为数不多的中西部地区样本,拥有较高创新首位度。最后,从组态的横向对比来看,高人才集聚实现路径皆拥有共同的前因条件。其中,经济发展和研发投入强度是重要形成要素,由此可知,无论其它条件如何变动,坚实的经济基础和充沛的研发经费投入是打造人才高地战略的重要支撑。同样,匮乏的高技术产业建设是导致低人才集聚路径的共有条件特征。

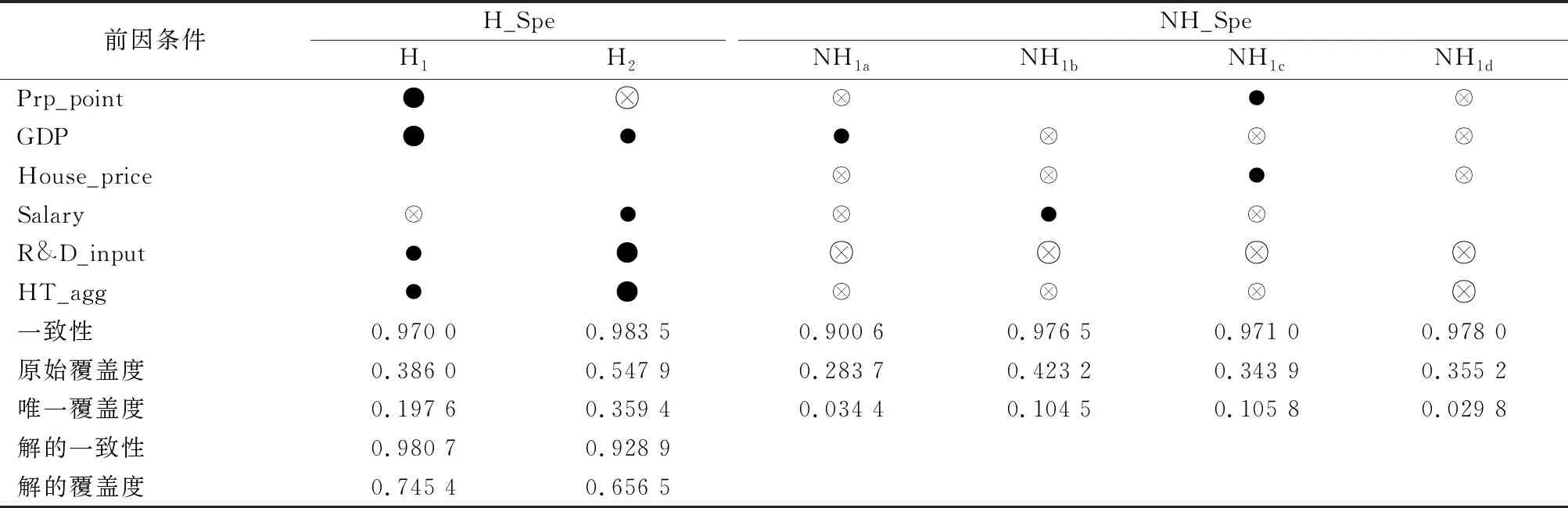

为检验上述结论的稳健性,以发明专利(2018-2020年)作为创新首位度的组态结果,如表6所示。可以发现,一方面,高人才集聚组态同样可以划分为H1(高创新首位度)和H2(低创新首位度)两大类。前者为以湖北、湖南、四川、陕西为代表的中西部省份,后者则是以广东、江苏、浙江和山东等为代表的东部沿海省份。并且,经济基础、研发投入和高技术产业集聚皆以核心或边缘条件存在于高技术人才集聚组态中。另一方面,除NH1a外,这些要素又均以核心或边缘条件缺失形式存在于NH1b、NH1c和NH1d等非高组态中。与表5相同,因为在研发投入、高技术产业集聚方面存在一定缺失,纵使拥有较大经济体量,河北省仍出现在低科技人才集聚组态中。上述结果与基于创新指数的组态分析结果略有不同,但足以佐证前文结论是相对稳健的。

表6 高(非高)科技人才集聚的组态路径——基于2018-2020年以发明专利表征的首位度

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文围绕创新首位度核心议题,检验了经济发展、创新首位度与创新核心要素(研发人才)集聚的关系。以新世纪以来我国两组省域面板数据为样本,运用经济计量方式检验变量间存在的边际影响,采用fsQCA方法,以组态形式描绘并分析了以经济发展、创新首位度作为核心前因条件的高(非高)人才集聚度形成路径,主要结论如下:

(1)经济发展与省域创新首位度呈倒U型关系,即随着经济发展创新首位度表现出先上升后下降的变化趋势。这意味着在经济发展早期,区域内部的创新发展呈现显著的极化效应,而当经济发展跨至曲线拐点右侧,创新在区域内部呈收敛趋势。这一关系特征验证了“Williamson假说”在创新语境下的成立。

(2)创新首位度与研发人才集聚呈M型关联。早期,创新首位度与区域研发人才集聚呈U型关系(“城市集中度陷阱”),即当创新中心水平达到一定门槛或规模时,其对整体的带动作用才会凸显。但若省会城市的龙头作用过大或过小,则不利于研发要素进一步集聚,这也暗含“最优城市规模”的平衡与适中之意。

(3)创新首位度虽然不是实现高研发人才集聚的必要条件,但高创新首位度往往成为非东部沿海地区实现高人才集聚的必要选择,即整体比对后的次优战略。此外,创新首位度也并非导致低研发人才集聚的必要条件,对于诸如河北等经济体量排名靠前而首位度较低的大省,如果在研发投入和高技术产业等方面无法提供相应配套,依然成为人才流失。

4.2 政策实践启示

本文从溯因和寻果两个方面拓展了创新首位度研究,同时,也具有较强的政策实践启示意义。

第一,政策导向层面。①在人才争夺愈发激烈的当下,东部沿海地区以广州、南京为代表的创新首位度较低的省会城市,需坚持强化自身在全省的龙头带动作用,充分利用高校、科研院所等科教资源,促进国家级大学科装置、重点实验室、工程技术中心建设落地与项目实施;②中西部地区部分首位度过高的省会城市会对研发要素进一步集聚产生负向影响,考虑到省域代表性城市(创新中心)对区域发展的重要意义,创新首位度较高的部分省份需致力于通过首位城市的创新辐射效应带动区域整体城市群联动发展,而并非简单控制创新规模,如在软件上完善省域创新协同机制,硬件上打通创新基础设施和修缮交通运输体系,扩大创新辐射溢出效应;③无论是提升经济体量,还是扩大城市创新首位度,皆未必能够真正打造出人才高地,但对于非东部沿海省份而言,打造以省会城市为代表的区域创新中心(如武汉),是匹敌创新资源禀赋优越地区(沿海先发省份)的可行性战略选择。

第二,实践认知层面。①长期来看,强省会战略(尤其是中西部地区)与区域协调发展并非对立,区域通过集中资源、打造创新中心,为在区际研发要素的竞争博弈中获得优势,当创新积累到一定程度时,技术与知识则会向外溢出、扩散;②区域博弈下省域城市首位度的影响分析不仅涉及中国内部的研发要素存量,在国际竞争视域下中心城市创新首位度的提升亦有助于吸引外部要素流入,尤其是在建设国际化创新城市和世界创新中心的当下,在区域整体创新水平有所提升的同时,强化创新中心城市的龙头作用具有重要战略意义。