硬性高透气性角膜接触镜对圆锥角膜患者角膜光密度的影响△

2023-10-07杨丽媛

杨丽媛 杨 君

圆锥角膜是以中央或旁中央角膜进行性扩张变薄并向前呈锥形突起为特征的一种非特异性炎症性疾病,可导致患者角膜不规则散光和不同程度的视力损害,通常多发于青春期,发病率呈逐年上升趋势[1-4]。硬性高透气性角膜接触镜(RGP)是改善圆锥角膜患者视力和延缓疾病进展的有效手段[5-6]。在圆锥角膜患者治疗过程中,RGP是否会对角膜透明度有影响鲜有报道。本研究探讨RGP对圆锥角膜患者角膜光密度的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月至6月于甘肃省人民医院眼视光学中心就诊的圆锥角膜患者45例(45眼)作为研究对象;其中男26例,女19例;年龄16~36岁。根据Amsler-Krumeich圆锥角膜分级方法[7-8]对患者进行分级和分组。45例圆锥角膜患者中轻度(Ⅰ级)组15例(15眼),中度(Ⅱ级) 组15例(15眼),重度(Ⅲ/Ⅳ级) 组 15例(15眼)。本研究已经获得我院伦理委员会批准,并遵循《赫尔辛基宣言》所要求的伦理学原则,患者均知情并签署知情同意书。

1.2 患者纳入和排除标准

纳入标准:既往有近视、散光史;视力进行性下降;最佳矫正视力<1.0;裂隙灯检查中至少有以下1项体征:角膜变薄、锥行向前膨隆、Fleischer环、Vogt线、上皮或上皮下瘢痕;角膜地形图检查显示角膜前表面中央区屈光度> 47 D;角膜中心区下方与上方3 mm处屈光度差值>1.26 D, 同一患者双眼角膜屈光度差值>0.92 D 。排除标准:在裂隙灯下出现明显角膜瘢痕的重度圆锥角膜者;患有眼部其他疾病并有外伤史或手术史;眼部出现广泛的角膜瘢痕;患有全身结缔组织病及严重的自身免疫性疾病者。

1.3 镜片选择方法

对三组患者进行常规眼部检查;由同一位经验丰富的眼科医师根据患者角膜地形图选择镜片进行三点式配适;让患者试戴,当患者泪液稳定后在裂隙灯下进行角膜荧光素染色,评估配适效果,观察镜片活动度,进行适当调整,达到最佳配适后进行片上验光,最终确定镜片处方。

1.4 观察指标

三组患者戴镜前,戴镜后3个月、6个月和12个月行常规视力、裂隙灯检查。采用Pentacam三维眼前节分析系统检测患者角膜最大曲率(Km)、最薄点角膜厚度(TCT)、角膜后表面高度(PCE) 以及角膜光密度。角膜光密度主要分析角膜12 mm直径范围内的数值,以角膜顶点为中心,分别测量0~2 mm、>2~6 mm、>6~12 mm和整体0~12 mm范围内的角膜光密度。并根据角膜厚度将角膜分为3层,记录角膜前层(120 μm) 、后层(60 μm) 、中层(前后层之间厚度) 和全层的角膜光密度。光密度的数值用灰度值来表示,范围为0-100,数值越小透明度越高,数值越大透明度越小,0为完全透明,100为完全混浊。

1.5 统计学分析

采用统计学软件SPSS 25.0对数据进行统计学分析。采用Kolmogorov-Smirnor检验对数据进行正态性检验,符合正态分布的数据以均数±标准差表示;采用重复测量方差分析对患者戴镜前后各项指标进行总体比较,若存在差异则进一步采用LSD-t检验进行两两比较。采用Pearson相关分析分析圆锥角膜患者角膜光密度变化与TCT以及角膜形态参数(Km和PCE)的相关性。检验水准:α=0.05。

2 结果

2.1 戴镜前患者一般情况

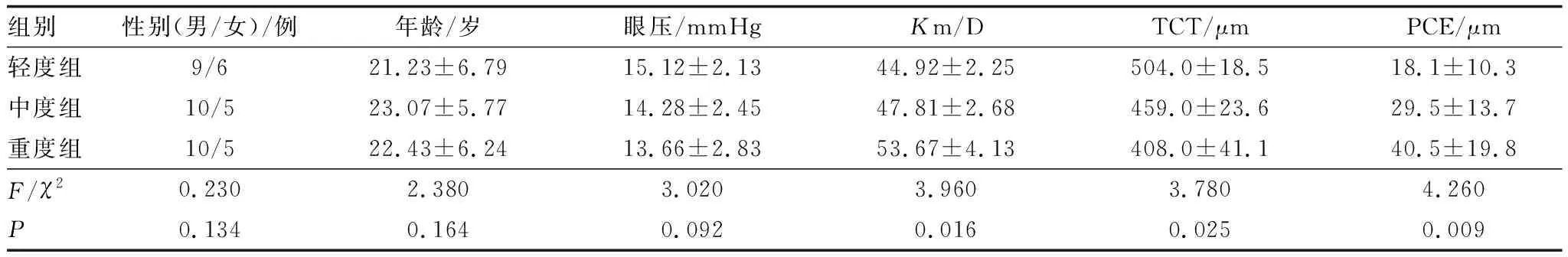

所有患者在观察期间均遵医嘱按时配戴RGP,定期复查,戴镜期间有3例(3眼)患者有角膜上皮点染发生,停戴后局部给予修复角膜上皮及人工泪液滴眼后,待复查时角膜上皮修复后继续坚持戴镜,未出现其他严重并发症。所有患者在随访期间病情稳定。戴镜前三组患者性别、年龄和眼压差异均无统计学意义(均为P>0.05); 戴镜前三组患者Km、TCT和PCE之间差异均有统计学意义(均为P<0.05),中度组和重度组患者Km和PCE大于轻度组,TCT小于轻度组(均为P<0.05)(表1)。

表1 戴镜前三组患者一般情况比较

2.2 三组患者戴镜前后角膜光密度变化

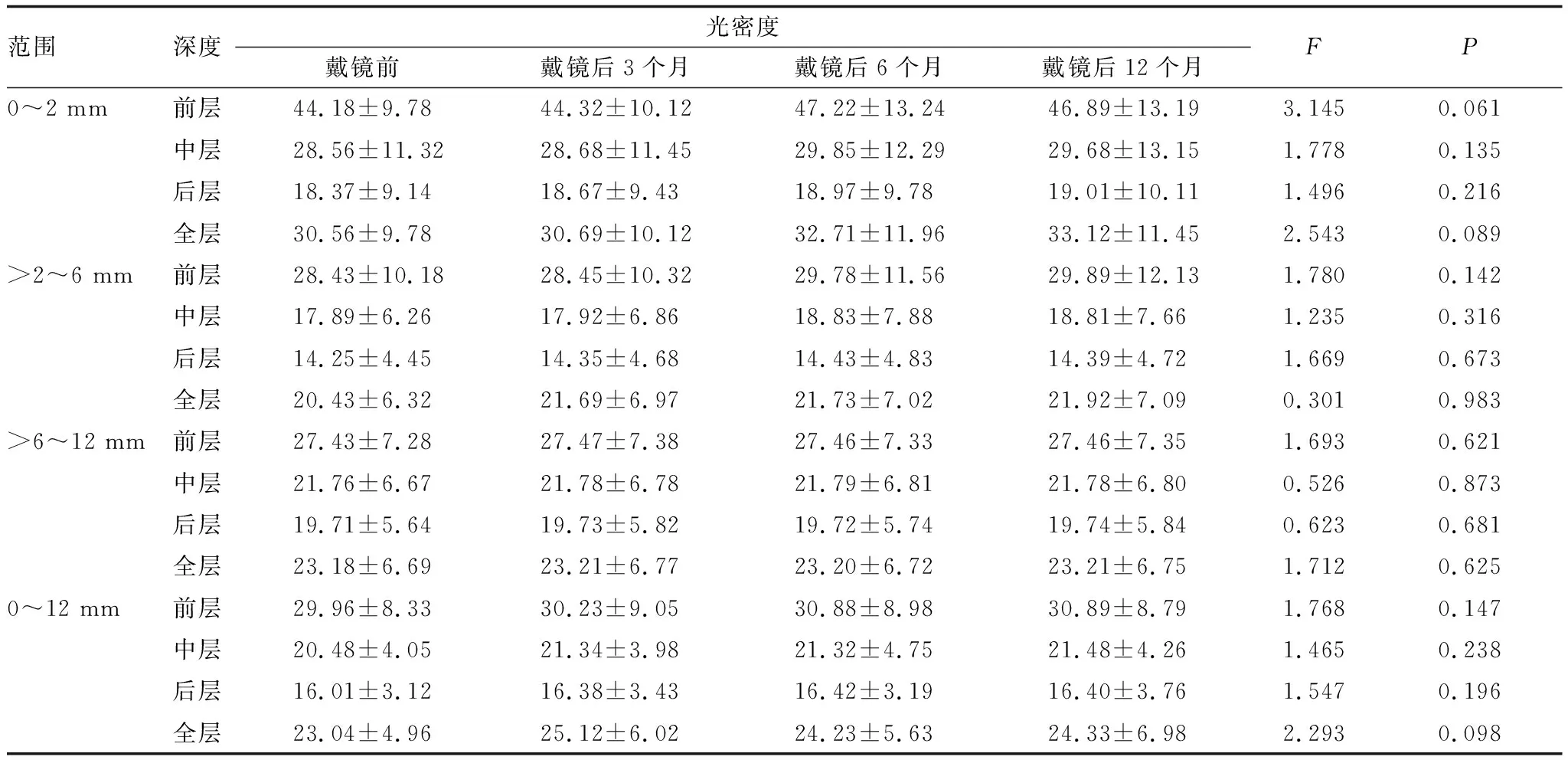

轻度组和中度组圆锥角膜患者不同直径范围内前层、中层、后层和全层的角膜光密度在戴镜后与戴镜前相比差异均无统计学意义(均为P>0.05)。重度组圆锥角膜患者在戴镜后6个月0~2 mm、>2~6 mm直径范围内前层、中层和全层角膜光密度较戴镜前有升高的趋势,但差异均无统计学意义(均为P>0.05)(表2)。

表2 重度组患者戴镜前后角膜光密度变化

2.3 圆锥角膜患者角膜光密度变化与戴镜前Km、PCE和TCT之间的相关性分析

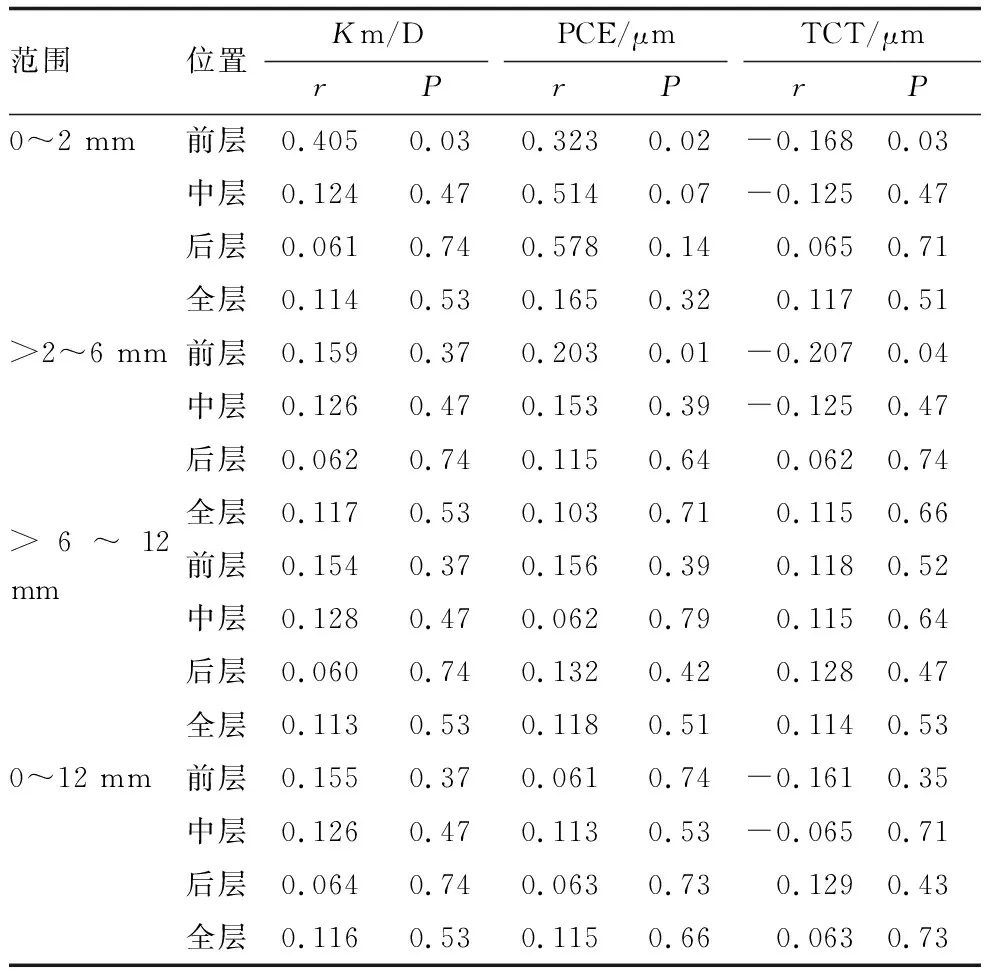

圆锥角膜患者0~2 mm前层角膜光密度变化(戴镜后12个月与戴镜前的差值)与戴镜前Km呈正相关(r=0.405,P=0.03)。0~2 mm、>2~6 mm前层角膜光密度变化与戴镜前PCE均呈正相关(r=0.323,P=0.02;r=0.203,P=0.01)。0~2 mm、>2~6 mm前层角膜光密度变化与戴镜前TCT均呈负相关(r=-0.168,P=0.03;r=-0.207,P=0.04)。其余不同深度直径范围内角膜光密度的变化与Km、PCE和TCT之间均无显著相关性(均为P>0.05)(表3)。

表3 圆锥角膜患者角膜光密度变化(戴镜后12个月与戴镜前的差值)与戴镜前Km、PCE和TCT之间的相关性分析

3 讨论

角膜光密度是通过光的散射描述角膜组织的透光性,定量客观反映角膜组织的透明状态,也是评估角膜组织透明性和组织结构是否正常的重要指标[9-11]。目前,角膜光密度已经广泛用于角膜屈光手术、角膜炎、圆锥角膜、角膜营养不良等角膜疾病的诊断与治疗。角膜的透明性是由完整的细胞层和规则整齐排列的基质胶原纤维组成。随着疾病的进展和组织结构的改变,圆锥角膜患者角膜透明性会明显下降。有研究报道,圆锥角膜患者角膜光密度较正常人显著升高,且角膜光密度与角膜损伤的严重程度存在正相关[12]。

RGP主要利用镜片与角膜之间的泪液透镜,通过矫正角膜的不规则散光和机械压力来提高圆锥角膜患者的视力,延缓疾病的进展。它是目前非手术矫治圆锥角膜的主要手段[13]。郭寅等[14]报道长期配戴RGP可以控制圆锥角膜疾病的进展,并能维持较好的矫正视力。

本研究主要采用Pentacam三维眼前节分析系统,通过角膜对光的后向散射,客观灵敏地评估不同等级圆锥角膜患者配戴RGP后不同直径范围和深度角膜光密度的变化及可能的影响因素。本研究结果显示,在轻度组、中度组圆锥角膜患者不同直径范围内前层、中层、后层及全层角膜光密度相对稳定,而重度组圆锥角膜患者在戴镜后6个月0~2 mm、>2~6 mm直径范围内前层、中层和全层角膜光密度较戴镜前有升高的趋势,但差异均无统计学意义(均为P>0.05)。其变化可能与圆锥角膜病变区域主要位于角膜中周部,最先影响到前层角膜有关。对于轻度组和中度组患者配戴RGP期间疾病相对稳定,所以在观察期间角膜透明度无明显下降。我们推测重度组在戴镜6个月后出现角膜光密度升高的趋势可能与圆锥角膜最先出现角膜上皮基底细胞层受损从而导致中央区上皮层不规则改变,随后出现基质胶原纤维规则排列遭到破坏,引发角膜透明度下降有关。

Km、TCT和PCE是圆锥角膜诊断、分级的重要形态学指标,也是衡量疾病严重程度的指标[15-17]。既往研究报道,圆锥角膜患者前层中央区角膜光密度与Km、TCT显著相关[18]。本研究发现0~2 mm前层角膜光密度变化与Km呈正相关,0~2 mm、>2~6 mm前层角膜光密度变化与PCE均呈正相关,0~2 mm、>2~6 mm前层角膜光密度变化与TCT均呈负相关。这与随着圆锥角膜病变的进展,患者角膜厚度相对变薄,Km增高,PCE增加,相应局部隆起变薄处基质层组织结构发生改变,基质细胞活化,层间出现移位导致基质胶原纤维排布不均匀并出现排列紊乱及角膜光密度增高有关[19-22]。

4 结论

本研究通过观察不同等级圆锥角膜患者配戴RGP后角膜光密度的变化结果显示,长期配戴RGP后患者角膜各直径范围内角膜光密度相对稳定,未有明显的角膜透明度下降。RGP是矫治圆锥角膜患者安全且有效的手段。本研究观察时间为1年,且样本量相对较小,未来需进一步增加样本量,加长观察时间并纳入更多观察指标来进行深入的研究。