晋察冀边区文艺出版的战时特性

2023-10-07刘相美柴旭杰

刘相美 柴旭杰

(河北大学文学院,保定,071002)

晋察冀边区是抗战时期中国共产党创建的第一个敌后抗日根据地,曾被毛泽东誉为“敌后模范的抗日根据地”[1],晋察冀边区的文艺出版事业无疑为边区的建设与发展做出了不可磨灭的贡献。在抗战时期出版史的既有研究中,对于延安出版事业的研究较为充分,而对其他敌后根据地的研究则相对较少,并且常有研究者试图以延安为中心囊括解放区整体的文艺出版体制与特点。在党的集中统一领导下,各个解放区出版事业的发展必然具有一定的相似性,但因战争环境的限制与地区特性的影响,二者之间也存在着许多相异之处。

以《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)为关键节点,该文认为“随着新华书店从单一化的发行功能向一体化的编辑、出版和发行功能的完善,解放区建立了以新华书店为中心的书店化的文学出版方式”[2]。晋察冀边区的文艺出版发展情况被附着在延安出版模式中,成为解放区整体性出版事业的佐证来源,因此,一定程度上造成对晋察冀边区战时文艺出版特性的遮蔽。经过对晋察冀边区出版史料的研究和考证,笔者认为,处在敌后的晋察冀边区的文艺出版与延安有较大不同,应视作延安文艺出版体制在战争环境下的灵活变体,需加以独立研究与言说。

1 晋察冀边区文艺出版对延安文艺出版模式的溢出

在既有研究中,以《讲话》为节点,解放区文艺出版往往被分为前后两个时期,“1942 年以前,解放区文学的出版体制是相对自由的,完全是一种社团化的文学出版方式”[3]。而《讲话》后,“社团化的文学出版方式在解放区迅速消失了,取而代之的则是书店化的文学出版方式”[4]。这和“新华书店从单一化的发行功能向一体化的编辑、出版和发行功能的完善”[5]紧密相关。晋察冀边区文艺出版事业的发展状况无疑被包含在上述进程中,而晋察冀边区出版事业的实际发展状况也因此被简单化了。事实上,因区域特点与现实条件不同,晋察冀边区的文艺出版模式不同程度地溢出了延安文艺出版体制。

晋察冀边区的文艺出版体制并不能够称作是在1942 年前后“以新华书店为中心建立起来的”。新华书店晋察冀分店“定于五月五日(1941 年)学习节成立,开店营业”[6],随后,新华书店冀中支店于7 月1 日成立。在晋察冀边区的新华书店主要承担部分发行工作,“并没有担负起编、印、发的全部工作,主要是经售报社印刷出版的报刊和图书,也经售延安新华书店及其他根据地出版的报刊和图书”[7]。这一时期的新华书店“行政上受晋察冀日报社领导,和报社的发行科是一个机构”[8],实际上是“一个机构,两块牌子”,在业务上仍开展报社的日常发行工作。直到1947 年3 月,新华书店从晋察冀日报社中分立出来,成为一个独立机构,才成为完全意义上的编、印、发三位一体的出版单位。在此之前,晋察冀边区的发行工作主要是由抗敌报社(晋察冀日报社的前身)主导进行的,彭真在1939 年底回复中央发行部时曾表示:“党的公开书报发行,全部经过抗敌报社发行系统”[9]。在解放区构建新华书店网络,无疑能够推动出版发行工作更为规范和高效地开展。在晋察冀边区成立新华书店初期,也曾试图效仿总店的发行工作模式,使新华书店承担更多的发行业务。一方面,学习总店的营业方针和各种规章制度,公布了《批发条例》与《邮购条例》;另一方面,在灵寿县陈庄镇成立书店门市部开市迎客。然而,“开店仅仅三个多月,8 月间敌人就派了9 架飞机前来空袭,书店门市部又被炸,人员和物资都受到损失”[10]。新华书店晋察冀支店的第一任经理罗军也在空袭中不幸遇难。晋察冀边区的出版工作人员也由此深刻认识到,“在频繁的游击战争环境下,办集中而固定的门市部不很适宜”[11]。邓拓曾对此总结经验并认为,“对发行工作事业化正规化的认识,在敌后主要的应该是在于对制度的坚持,保证一份书报能起一份书报的作用,并收回一份书报的代价,而并不在于门面的铺张,我们的正规化不同于大后方书店的正规化”[12]。也由此,晋察冀边区的发行工作在过去经验的基础上,以适应战争险恶环境、最大化书报效用、最小化我方损失为发展方向,而并不以建构实质性的新华书店发行网络为主要发力点,这也体现了党的出版工作者在战时环境中一切从实际出发的出版理念。报社发行科和新华书店的同构性关系使得新华书店确实承担着一些重要的发行工作,但却仍无法构成文学社团的出版活动被纳入到新华书店的发行网络中。与新华书店总店的全域性发行效力不同,晋察冀边区“各地除了新华书店外,还同时存在着其他不同名目的书店。1941—1942 年间,北岳区的各专区分别成立了光明书店、抗敌书店、抗战书店、战斗书店、前卫书店和引擎书店,这些书店与晋察冀新华书店是并行的”[13]。既然这一时期新华书店在晋察冀边区并未开展实质性的编辑出版工作,也并未像总店一样建构规范化、全局性的门市发行网络,那么所谓的“书店化”的文学出版方式也便无从谈起。

“政党式”与“作家式”的文学社团与出版形态划分也并不适用于晋察冀边区。在对延安文艺出版体制的言说中,“政党式”与“作家式”的文学社团被认为是社团化出版的两种主要力量。随着《讲话》发表与整风运动、下乡工作的展开,社团化的文学出版方式被“书店化”的文学出版方式取代。而晋察冀边区的文艺出版状况并非清晰地呈现为此种线性发展的进化模式。与延安文艺期刊在1942 年前后大量终刊不同,晋察冀边区的文艺刊物虽然在1942 年经历了“五一大扫荡”的毁灭性打击,但仍有不少文艺刊物或坚持出版,或择机复刊,或全新再版。作家康濯的回忆较为真切地还原了当时一些文艺刊物的出版情况,“1940 年冬天以来,在边区群众团体,我(康濯)办了一份油印四开的《文化导报》,刊登有关形势、任务、文化文艺知识、群众文艺活动方面的文章,以及作家和业余作者的短小作品”[14]。后来因为影响日大,1941 年改成油印月刊,还增加了社科常识、历史故事和自然科学小品,发行在三四十个县中曾达到近千份。“这件事引起了边区宣传部门的领导包括邓拓同志的极端重视,尽管1942、1943 年边区环境日益残酷,机关大批精简干部,专家多回延安,生活上我们常咽菜吃糠,文化方面的报刊几乎已全部停办,但1942 年冬仍决定《文化导报》改石印,1943年更改名《乡村文化》出铅印。邓拓同志不仅在当时纸张、印刷极其困难的情况下,让报社包下了排印、出版的任务,而且亲自担任了刊物编委”[15]。由此观之,晋察冀边区并未呈现“作家式”与“政党式”分立的文学社团编辑状况,也并未合流为“书店化”的文艺出版模式。相反,在出版环境十分恶劣的情况下,党领导下的报社不断帮助群众性进步文艺刊物出版,《文化导报》的编辑工作由康濯为代表的文艺作家开展,出版工作由报社帮助进行,共同为边区的文化事业做贡献。社团化的文艺出版方式很难概括《讲话》以前的晋察冀边区出版情况,“作家式”的文艺社团及出版形态也并没有如延安地区一般迅速退出历史舞台。1945 年张家口解放后,“作家式”文艺社团中华全国文艺界抗敌协会张家口分会仍出版了不少文艺刊物,其中便有丁玲主编的大型文艺月刊《长城》。总之,“社团化”的文艺出版方式并未迅速消亡,“书店化”的、一体化的文艺出版体制也并未顺利形成,晋察冀边区的文艺出版事业在战争笼罩下呈现出多样化的而非一体化的出版样态。

2 晋察冀边区文艺出版的灵活政策及其深层动因

强调晋察冀边区文艺出版对于延安模式的溢出,并非是放大战争影响而将其描述为粗放型、自由化的文艺出版发展进程,而恰恰是强调党在战时状态下出版政策的灵活性与实用性。晋察冀边区的文艺出版工作始终是在党的领导与帮助下进行的。1938 年5 月5 日,中共晋察冀省委曾发布通知,调查当地出版发行工作,要求“调查当地有多少种报纸、出版物?何人主持?几天出一次?内容怎样?有何种言论?(过去的和现在的)并说明我们对它怎样领导”[16]。边区政府刚一成立便着手调查出版事业发展的状况,并试图加强统一领导,足见党和政府对于出版与宣传事业的重视。1943 年2 月颁布的《晋察冀边区行政委员会组织条例》第十一条明确规定边区教育处掌理的诸多事项,其中包括“关于图书教材之编审事项”,“关于出版物之审查及登记事项”[17]。毫无疑问的是,晋察冀边区文艺出版事业的发展是在党的密切关注和集中指导下发展的。

同延安文艺出版承担的文化功能属性相似,晋察冀边区的文艺出版事业同样具有信息传递、鼓动宣传、文化普及、丰富生活等文化功用。因而晋察冀边区政府在强调出版自由的同时,大力支持并指导文艺出版事业。1941 年1 月彭真强调,“边区应出版综合的文化刊物,并出版一些为大众所需要的画报和小册子”[18],对出版事业的支持是同管理相伴随的,“各专区应集中石印机,主要印刷教科书。印刷的内容应加限制”[19]。在根本性的出版理念与政策上,晋察冀边区与延安一般无二。1941 年7 月,中央宣传部就“各抗日根据地报纸杂志”出版工作与问题做出了指示,其中对华北地区做出了强调,“各抗日根据地尤其是华北,报纸、杂志在种类上和数量上有很大的发展,大都起了一定范围内和一定程度上的作用。但大多数报纸杂志,显示出分工不明,彼此重复,数量多而质量差,形式铺张而内容贫乏的严重弱点”[20]。并进一步指出,应该集中力量办好的五种报纸杂志,其中包括一种政治报纸、一种政治杂志、一种党内刊物、一种综合的文化文艺性质的杂志、一种通俗报纸。并根据重要等级进行排序,“第二第四两种须依靠人力、物力来决定,不要勉强凑数”[21]。在该指示的基础上,加之整风运动、下乡工作等因素,延安文艺刊物迅速衰微,甚至被学者称为“整整6年期间,延安的文艺专刊是空白”[22]。而晋察冀边区在同样条件下甚至还经历1942 年“五一大扫荡”的打击,却仍有文艺刊物出版,原因值得探析。一方面原因在于敌后根据地存在的整风问题相对较小,中宣部关于联大工作给晋察冀分局的指示就曾表示,“因为联大是处在敌后,而教条主义的严重性或较延安各学校稍轻些”[23],这是由战争环境导致的,由此,晋察冀边区在对党报以外的文艺创作和刊物管理方面相较宽松。另一方面,相较延安而言,晋察冀边区政府对文艺工作保持着较为宽松的政策态度与较为灵活的批评与管理方式。1944 年1 月,聂荣臻在冀察晋军区文艺工作会议上发表讲话,指出晋察冀边区进行批评的不同方式,“我们的批评主要是采取善意的修正的方式,使同志们在工作中有所取舍,求得工作上的改进。如果开口就是‘政治问题’,闭口就是‘原则问题’,这将使许多文艺工作者战战兢兢,不敢动手了”[24]。

相较延安而言,晋察冀边区对文艺创作与出版事业采取不同的批评方式与策略,仍应归结于敌后战时宣传的现实需要,尤其是愈演愈烈的攻防宣传战的需要。晋察冀边区作为前沿阵地,不仅需要在军事上抵御日军的频繁扫荡,而且还要防止日军的奴化宣传教育对我方军民的负面影响。日军曾在晋察冀边区多次开展“治安强化运动”,离间人民与共产党八路军的关系,手段毒辣,方式多样,对晋察冀根据地造成了不小的损失。如“利用人民的各种宗教习惯,进行普遍的汉奸活动”[25],对于青年和知识分子,“利用青年爱好美观、整齐,及好动的心理,给以整洁的服装道具,开动员会、悬赏征文及进行其他各种竞赛无微不至的争取青年”[26]。敌人善于抓住某个具体问题扩大我方个别弱点以瓦解边区军民的正面宣传与团结,如对抗日家属宣传说“不孝有三,无后为大,你的儿子当兵,死了就会绝后”[27],再如在黎城暴动中,大肆宣传“不完粮,不纳税”[28]。针对日军对于知识分子的抢夺与利用,边区政府必须采取更为有效的争取措施而非严格的约束政策。“首先是关心他们一般的切身生活,解决他们切身的困难。介绍给他们新知识书籍,有民族意识的小说……”[29],在知识分子的教育与改造问题上,“多采取开会讨论方式以启发之,绝不要主观的自以为是的给以难堪的态度”[30]。在日军政治、军事相配合的宣传攻势下,晋察冀边区不得不采取相应的应对措施,于1942 年在边区开展浩大的“军民誓约运动”。除了包含开展诸如军民誓约大会、追悼死亡将士等集体性凝聚活动外,大量倚仗边区文艺媒介进行正面宣传,“运用一切报纸、刊物、传单、标语等进行广泛深入的宣传,县及团以上的单位,可出版临时小报”[31]。“广泛发动边区艺术工作者,开展一个以军民誓约运动为题材的艺术创作运动,大量制作并出版一批通俗的艺术作品”。村剧团“流动演出有关誓约运动的戏剧、大鼓、唱歌、秧歌舞等”[32]。在晋察冀边区,文艺刊物出版是被直接赋予这种战斗属性的。晋察冀边区文救会创办的《边区文化》在创刊号上发表《我们的文化》,强调我们的文化属性之后,讲到“敌人所宣扬的‘文化’,在相形见绌之下,是怎样的令人恶心呵……他喊着共荣共存,建设东亚和平,而叫人在被他枪毙未死之前,不准稍动一动,维持和平。我们又是不甘心做奴隶呵,我们的眼已睁开,认得谁仇谁友呵”[33]。晋察冀边区文艺刊物有针对性地与敌军的宣传攻势对抗,是直接影响战争形势的宣传重器。以开展大型运动的形式集中抵抗日军宣传入侵是颇为必要且有效的,但文化运动的开展离不开稳步持久的文艺出版事业与人才储备做支撑。正是在这样战时的文化对抗的现实需求下,在延安文艺报刊式微的1942 年前后,晋察冀边区的文艺出版不仅具有较大的存在价值与空间,而且还具有很强的紧迫性。

3 晋察冀边区战时文艺出版的多样化形态

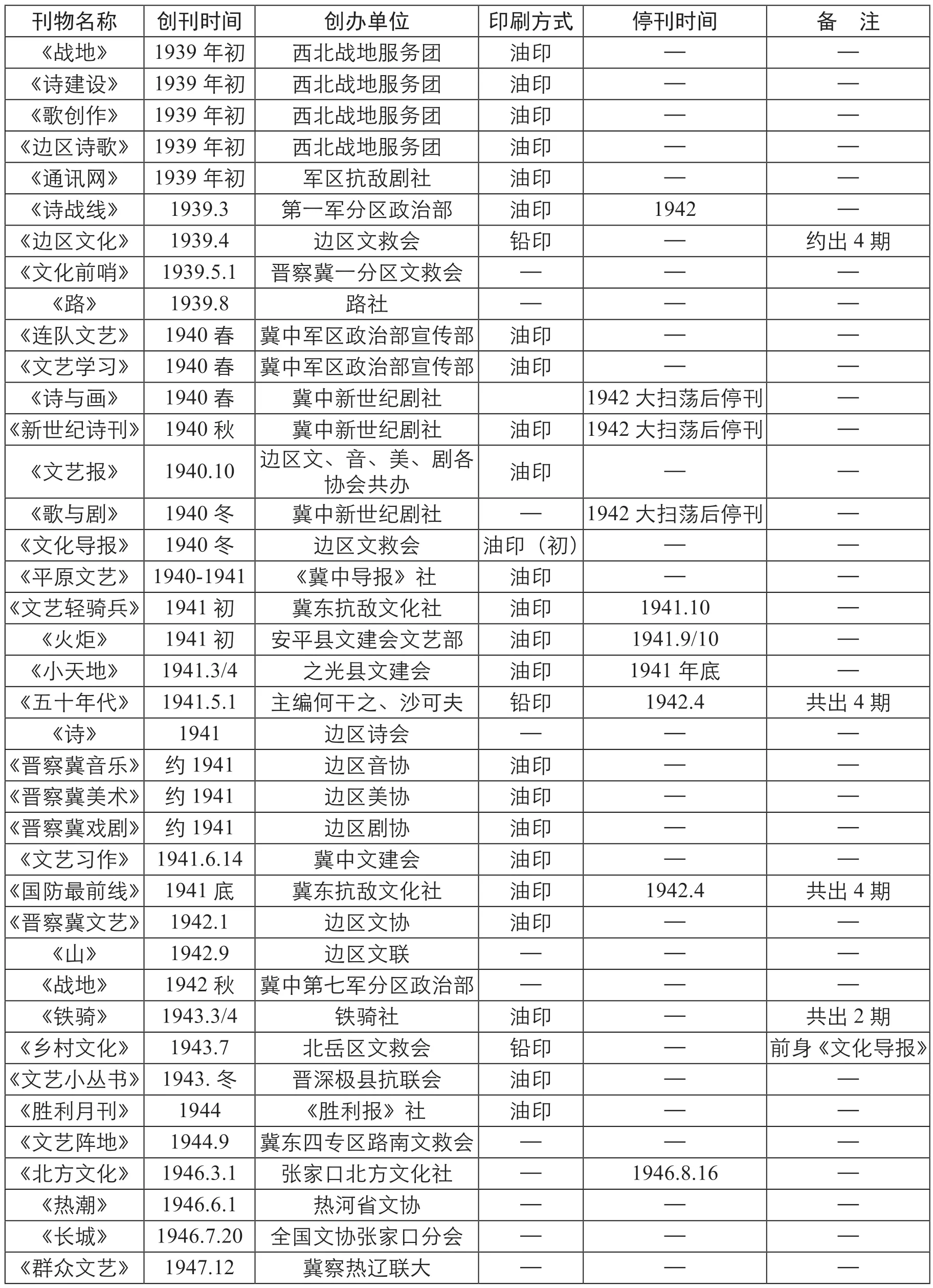

在战争的特殊形势下,晋察冀边区呈现出多样化的文艺出版样态,“据不完全统计,在抗日战争和解放战争时期,晋察冀边区仅专区以上就创办了约279 种期刊。在这279种期刊中,政治类的期刊(含综合类)有166种,占期刊总数的近60%;文学艺术类期刊59 种,约占21.1%;文化教育类期刊12 种,约占4.3%;经济生产类期刊42 种,约占15%”[34]。为了更为清晰具体地考察这一时期晋察冀边区文艺刊物的发展情况,现将有据可查的文艺刊物的相关情况辑录如表1。

表1 晋察冀边区文艺刊物出版情况汇总表[36]

从文艺刊物的出版主体来看,不仅有各级党、政、军所属的出版机构或单位,而且还有大量群众团体。党、政、军所属的出版单位以满足自身工作需要为首要出版任务,但仍有一些出版机构直接出版文艺图书和刊物,或者以文艺副刊、专栏等形式兼顾文艺出版,如晋察冀边区党委机关报《抗敌报》就曾设有《海燕》文艺副刊,专门发表诗歌、小说、报告文学等。冀中军区政治部宣传部也曾创办《连队文艺》《文艺学习》,前者刊登部队文艺作品,后者摘登中外文学名著。部队的文艺工作受到边区党、政、军部门的格外重视,部队中的文艺工作者“在地位上跟全军的指战员没有两样”[35]。从数量上看,晋察冀边区的群众团体是文艺出版的主要力量。边区文协创办了《晋察冀文艺》,文协和剧协还编辑出版了“文艺小丛书”和“戏剧小丛书”。冀中文建会创办《冀中文化》《文艺习作》,冀中新世纪剧社创办有《歌与剧》《诗与画》《新世纪诗刊》。贯彻“群众办报”方针,晋察冀边区在文艺出版方面也形成了区、分区、县三级办报的局面,县一级也有不少文艺刊物存在,如“1941 年初,安平县文建会文艺部创办文艺刊物《火炬》,油印,三十二开本,月刊。主要刊登小型文艺作品,也有指导工作的文章”[37]。从印刷技术来看,因环境恶劣,物资短缺,晋察冀边区的文艺刊物以油印为主,有的刊物“环境较好时即石印,环境不好时即油印”[38],一切随实际情况的变化而变化。从发展进程来看,晋察冀边区的文艺刊物创刊的数量确有收缩之势,许多刊物因为1942 年敌军大扫荡而被迫停刊,敌军扫荡频繁与形势多变使得很多刊物的寿命较短、刊期不固定。从刊物出版流程来看,除了晋察冀日报社这样的边区大型出版单位以外,许多文艺刊物的编、印、发常由不同的单位来完成且较为容易出现变更,存在着协作出版与灵活出版的特征。

虽然晋察冀边区文艺刊物出版数量较为可观,但也存在一些问题。中宣部就曾指出,尤其是华北地区的报刊,存在“分工不明,彼此重复,数量多而质量差,形式铺张而内容贫乏的严重弱点”[39]。这些问题是确实存在的,但这些缺点也是因迫切需要发展出版事业以应对日军的宣传战而引起,因而也很难在战争环境下效仿延安规范而高效的整顿举措。毫无疑问的是,晋察冀边区的文艺出版有助于增强群众爱国意识,助力民众持久抗战,为抗日战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。另外,因为流动性强、刊期不定,许多在今天看来较为重要的文艺作品并未集中于某一些刊物,甚至许多作品发表在其他类型的刊物上。如梁斌的短篇小说《三个布尔什维克的爸爸》发表在综合性刊物《冀中文化》上,小说中的老人正是《红旗谱》中朱老忠的人物形象雏形。再如孙犁的《现实主义文学论》发表在冀中人民自卫军政治部创办的《红星》杂志上,该文第一次在冀中提出了现实主义的文学口号。晋察冀边区的出版环境十分恶劣,之所以仍有许多文艺刊物的出版,离不开广大群众的智慧和力量。发动群众,许多出版单位能够做到自力更生。没有电池给收音机供电,“王化南就又装了一台矿石收音机,没有电池也能在夜深人静时抄收新闻”[40],“高阳县延福村小学教师孟雷,指导一些年岁较大的学生进行手工造纸试验,获得成功”[41]。刻写员把钢丝砸成扁笔,就能够刻写不同字体和规格的标题。正是在这样的艰苦奋斗和智慧创造下,晋察冀边区文艺出版虽历经磨难,却仍然能够生生不息。

总的来说,晋察冀边区的文艺出版形态不同程度地溢出了延安文艺出版的规范化进程,并未如期形成“书店化”“一体化”的文艺出版体制,而是呈现出更为灵活多样的战时出版特征。从根本上看,这源于两地具体斗争形势不同,晋察冀边区有着更为紧迫和直接的对敌宣传需求。在党的集中统一而又不失灵活性的指导下,与延安在1942 年前后文艺出版的规范与转变不同,晋察冀边区有着更为宽松的政策态度与较为灵活的批评与管理方式,因此晋察冀边区呈现出更为多样化的文艺出版面相,在知识普及、文学传播、政治话语权塑造等方面表现得复杂与多样。