工作幸福感与员工创新绩效的关系研究

2023-10-07韩岳麒李亚娟王丽平

韩岳麒,李亚娟,王丽平

(1.忻州师范学院 会计系,山西 忻州 034000;2.山西财经大学 工商管理学院,太原 030006)

一、引言

在知识经济和“互联网+”的时代背景下,创新是第一动力,是国家与企业发展的根本性动力。企业的发展离不开创新,员工作为企业创新的实践主体,是推动企业发展的关键性因素;员工创新是企业创新的基石和根本动力(梁彦清和刘伟鹏,2019)[1]。根据企业创新动力指数(2017)的调查报告可知,超过80%的企业家认为影响企业创新最重要的因素是“缺乏创新人才”(仲为国等,2017)[2]。因此,如何激发员工的创新思维,调动其工作的积极性和主动性,提升员工的创新绩效,是企业亟需解决的重大现实问题。

工作幸福感作为影响创新绩效的个体积极的情绪感知(苗元江等,2009)[3]受到了较多关注,有学者认为工作幸福感能促进员工创新思维的产生(陈晓暾和程姣姣,2020)[4],从而正向影响员工的创新绩效(Frederickson and Joiner,2002;黄亮和彭璧玉,2015)[5~6];也有相关研究显示,高水平的积极情绪会导致思绪紊乱,不利于创新想法的产生和执行,阻碍创造力,从而对个体的创新绩效造成消极影响(James et al.,2004)[7]。可见,工作幸福感水平的直线上升不一定会带来创新绩效的有效提升。研究结论之间的差异性,说明上述两者的关系需要深入研究和探讨(James et al.,2004)[7]。因此,本文预测工作幸福感与创新绩效之间可能存在曲线关系。

现有关于工作幸福感与创新绩效的研究中,大多数学者关注的是工作幸福感对创新绩效或工作绩效的直接影响(王菲,2016;任华亮等,2019)[8~9],也有研究表明,员工的组织承诺(石姝莉和周菲,2018)[10]、组织自尊(黄亮和彭璧玉,2015)[6]作为中介变量产生影响;但现有研究中的中介变量主要是从个体自我表征的理论视角出发,从其他视角出发的中介机制还未得到充分挖掘。根据自我决定理论,需要的满足有利于增加行为产生的可能性。工作幸福感提升,个体自主性动机得以维持,有利于员工主动行为的产生,从而促进创新绩效的提高;而高水平的工作幸福感会导致思绪紊乱(James et al.,2004)[7],不利于员工主动行为的出现,不利于员工创新绩效的提升。因此,本文引入主动行为作为中介变量研究其内在作用机制。

此外,自我决定理论指出,个体自我决定的过程在于对自身与环境之间互动的控制灵活性(Deci and Ryan,1985)[11],但员工的个人特性总是存在差异,从而使员工与组织的契合程度也存在不同程度的差异,由此个体对环境的判断产生差异,个体心理需要的满足程度不同,造成个体动机强弱的差异(赵慧娟,2013)[12],个体据此作出不同的行为选择,进而对个体创新绩效产生不同程度的影响。基于此,本文将人-组织匹配作为调节变量,来探究其边界作用机制。

综上所述,本文将以自我决定理论为基础,从员工的动机视角出发,通过实证研究探讨以下问题。首先,本文关注工作幸福感对员工创新绩效的非线性影响作用,探究二者间的非线性关系;其次,探究主动行为在工作幸福感与创新绩效间的作用机制;最后,考察人-组织匹配作为调节变量时,边界条件的作用机制。本文的研究是对工作幸福感对创新绩效影响机制研究的进一步丰富与完善,同时也为中国企业员工创新绩效的提高提供有益借鉴。

二、研究假设

(一)工作幸福感与创新绩效

工作幸福感(Workplace Well-Being,WWB)是个体在工作过程中的一种积极、愉悦的心情(邹琼等,2015;孙健敏等,2016;梁彦清等,2019)[13~15],是个体在工作过程中对所从事工作的一种情绪感知和心理评价(苗元江等,2009)[3]。创新绩效是员工在工作中的行为产生了对组织有价值的成果,且成果是新颖而独特的,包括产品、想法、过程等(韩翼等,2007)[16]。创新绩效作为员工工作成果的一种体现,会受到员工心理因素的影响。工作幸福感是心理因素中影响创新绩效最关键的因素之一,会对员工的工作成果产生影响。

自我决定理论(Self-Determination Theory,SDT)认为,个体基于对自我需要和内外部环境信息的了解来选择自己的行为的过程,即为自我决定,其行为动机来源于驱力、内在需要和情绪,人类具有的自主、胜任、关系等基本的、与生俱来的心理需要的满足有助于提升个体的内部动机(Ryan and Deci,2000)[17]。在工作中,个体感受到不同水平的幸福感时会有不同的需要和情绪表现,从而对动机产生不同的影响作用。因此,自我决定理论为探索员工工作幸福感与创新绩效之间的非线性关系提供了理论依据。

当工作幸福感水平较低且呈增长趋势时,个体希望获得关心、友谊、爱情以及他人的认可和支持与合作等(赵燕梅等,2016)[18],希望在工作中表现得完美以实现工作行为自主,由此带来的成就感促使自我决定行为产生。员工在工作中付出更多时间和精力,主动学习相关的知识和技能,追求工作成就,有利于创新思想的产生,为提高创新绩效提供了前提条件(任华亮等,2015)[19]。同时工作幸福感的提升增强了员工在工作中的积极情绪,员工感受到来自组织的认可和信任(蒋丽和李永娟,2012)[20],组织赋予员工一定的工作自主权,从而使员工的工作自主需要得到满足;员工自我的提升使其在工作中表现的自信、乐观(任华亮等,2017)[21],为其之后的工作提供动力,从而员工的胜任感增强;员工感觉自己是被组织需要的,认为自己在组织中有存在价值的,从而在组织中有归属感,在工作中的关系需要得到满足。基于自我决定理论,三种基本心理需要的满足,会促进个体的内部动机增强(赵燕梅等,2016)[18],进一步增加了员工创新的可能性,有利于创新想法的落实(谢荷锋和李佩瑶,2020)[22],促进员工创新绩效的提高(任华亮等,2019)[9]。因此,工作幸福感水平较低且呈增长趋势时,员工在工作中表现出的行为有助于创新想法的实现(谢荷锋和李佩瑶,2020)[22],促进了创新绩效。

当工作幸福感水平超过阈值时,工作幸福感高的个体倾向于认为自己已经达到了创新目标(黄亮,2013)[23],内在需要得到满足,个体驱力减弱,在工作中主动学习相关知识和技能的动机降低,降低了创新想法产生的可能性。同时,由于员工在达到目标并获得高水平工作幸福感的过程中投入了大量的时间和精力,员工的疲惫感和倦怠感也不断增加(Fay and Hüttges,2017)[24],个体倾向于认为自身在工作中力有不逮,不愿继续付出(Deci and Ryan,1985)[11],心理需要得不到满足,个体内部动机降低(吴才智等,2018)[25],从而使员工的工作积极性降低,其在工作中表现出工作倦怠感增强,不利于员工的创新,员工缺勤、旷工和离职行为增加(Bakker et al.,2004;Hakanen et al.,2006;Xanthopoulou et al.,2007)[26~28],创新的实现进一步受阻,从而影响员工创新绩效的提高。因此,工作幸福感水平超过阈值时,员工的工作积极性降低,在工作中的付出减少,表现出对工作的懈怠,最终导致员工创新绩效的降低。基于以上分析,本文认为,工作幸福感在达到阈值之前的增长能够带来创新绩效的提升,超过阈值之后,工作幸福感的提升将会导致创新绩效的降低。因此,提出以下假设:

H1:员工的工作幸福感与创新绩效之间存在倒U型关系,随着员工工作幸福感的增加,员工创新绩效先增加后降低。

(二)主动行为的中介作用

主动行为是个体主动预测、计划和行动进而对自身和环境产生影响的一种角色外行为(贾建锋等,2020;张桂平和廖建桥,2011)[29~30],需要个体具有一定的自主导向(Crant,2000)[31]。

自我决定理论指出,个体自我决定行为具有充分的自主性,同时能够对自身和周围环境产生影响作用。员工的主动行为体现了其在工作中的积极性和自主性,因此,自我决定行为也是一种主动行为。有研究指出,积极正面的情感能够激发个体主动行为(Fritz and Sonnentag,2009)[32],具有内部动机的员工更容易产生主动行为(贾建锋等,2020)[29]。基于此,本文从自我决定理论的视角出发,探究工作幸福感这一心理认知因素与个体主动行为之间的作用机制。

当工作幸福感水平较低且呈增长趋势时,个体渴望友情、爱情,渴望得到他人的关心、认可与支持,希望自己能完成重要且有价值的工作,以及由此带来的成就感这一积极情绪,驱使个体产生自我决定行为。随着工作幸福感水平的提升,个体体会到工作的乐趣,对与工作相关的信息有强烈的求知欲,对完成有挑战性的任务充满期待和信心,从而引起了内部动机。具有内部动机的个体对工作兴趣浓厚,注重自身发展和工作成就感,会为了完成工作任务而提升自身各方面的技能和水平(刘小禹等,2018)[33];重视工作中的知识积累和情境化运用(贾建锋等,2020)[29],有利于员工工作中的奇思妙想(王端旭和洪雁,2010)[34],个体在工作中更加自信、有底气,更容易产生主动行为(贾建锋等,2020)[29]。同时,工作幸福感水平的提升强化了员工在工作中的积极情绪感知,员工感受到来自组织更强烈的认同和信任(蒋丽和李永娟,2012)[20],分配更重要的工作,给予员工更大限度的行动权以保证工作的顺利进行,个体的自主需要得到满足;员工表现的自信、乐观(任华亮等,2017)[21],从而发挥知识和技能的作用,对完成工作任务有把握,个体的胜任需要满足;员工感受到来自上级和同事的认可(蒋丽和李永娟,2012)[20],与他人建立了良好的人际关系,个体的关系需要得到满足。根据自我决定理论,三种基本心理需要的满足,增强了个体的内部动机(Deci and Ryan,1985)[11],有助于激发个体的自主性动机(赵燕梅等,2016)[18],员工的工作积极性提高,对工作更感兴趣(刘小禹等,2018)[33],个体在工作中的主动行为增加(朱颖俊等,2019)[35],主动寻找问题并寻求问题的解决方法。

当工作幸福感水平增长到超过阈值时,工作幸福感高的个体认为自己是通过不断学习提高工作能力、完成工作任务并建立良好人际关系(黄亮,2013)[23]而实现工作幸福感水平的提升,此时,个体的内在需要满足,驱力减弱,并且由于在获得高水平工作幸福感的过程中消耗了员工大量的时间、精力及情绪价值,从而引发了个体的心理负担和高强度工作带来的负面情绪,使个体行为缺乏导向性,自我决定行为的动机难以形成,不利于员工主动行为的产生。同时员工在完成工作后收获了较高的工作幸福感,但由于这一过程中付出了大量时间和精力,也使其感受到强烈的疲惫和倦怠(Fay and Hüttges,2017)[24],不利于个体内部动机的产生,员工对工作的兴趣减弱,从而减少自己的投入和付出,组织的认可和信任度降低,个体的基本心理需要得不到满足,内部动机降低(吴才智等,2018)[25],员工的工作积极性受到影响,工作倦怠感增强,不利于激发个体的自主性动机,从而导致工作中主动行为的减少。基于上述分析,本文认为,达到阈值前,工作幸福感的增长会带来员工主动行为的增加;超过阈值后,工作幸福感的增加会使主动行为减少。由此,提出以下假设:

H2:员工的工作幸福感与主动行为之间呈倒U型关系,随着员工工作幸福感的增加,员工的主动行为先增加后减少。

根据自我决定理论,个体心理情感因素对员工绩效的影响是通过影响员工的动机进而影响行为来实现的。主动行为强调个体行为的自主性、积极性、主动性和改变导向(张桂平和廖建桥,2011;Grant and Ashford,2008;唐于红等,2021)[30][36~37],个体的创新活动或创新绩效会受到主动性和改变导向的影响(唐于红等,2021)[37]。不同水平的工作幸福感对主动行为产生的影响不同,对员工创新绩效的作用也不同(陈晓暾和程姣姣,2020;Zhou and George,2001)[4][38]。当员工的主动行为增加,意味着员工在工作中产生了较高的积极性和主动性,员工对从工作中学习、成长并获得自身发展有强烈需要;为达成目标坚持不懈,追求专业知识和技能的“精”与“新”,探索专业领域以外的知识和技能;主动与同事交流合作、积极向上级寻求反馈,建立起与同事和领导彼此间的信任关系,增加了资源和信息获取的渠道(张桂平和廖建桥,2011;唐于红等,2021)[30][37];从而打破原来思维模式的束缚,主动发现问题并提出新的解决方案(张桂平和廖建桥,2011)[30]。同时主动行为为新方案的实施提供了行为保障,有助于员工创新绩效的提高(Sheppard et al.,2010)[39]。反之,员工的主动行为减少,意味着员工的积极性和主动性下降,个体倾向于被动接受而不是主动寻找问题的解决方案,创新动机不足,缺少行为支撑,员工的创新水平下降,导致创新绩效下降。基于以上理论及已有研究的支持,进一步推断主动行为在工作幸福感和创新绩效之间的非线性关系中起到了中介传导作用。由此,提出以下假设:

H3:主动行为在工作幸福感和创新绩效的倒U型关系中起到中介作用。

(三)人-组织匹配的调节作用

人-组织匹配(Person-Organization Fit)指的是员工与组织的特质、属性或文化、价值观等基本特征保持一致或契合(姜道奎等,2018)[40]。已有研究发现,人-组织匹配有助于员工产生积极的情绪、态度和行为,表现出较强的组织认同(Cable and Derue,2002)[41],对工作绩效有显著的正向影响(Greguras and Diefendorff,2009;章璐璐和杨付,2015)[42~43]。

人-组织匹配度高的员工对组织目标有清晰的了解,并愿意将个人目标与组织目标结合起来,把实现组织目标当作己任,工作中有着较强的责任感和“主人翁”意识,个体产生角色外行为有着较强的内部动机。高的人-组织匹配意味着员工与组织之间存在较强的一致性和相容性,员工与组织互相认可和信任,组织赋予员工更大的行动自主权(Greguras and Diefendorff,2009)[42],个体自主需要得到满足,产生更多积极的工作行为(章璐璐和杨付,2015)[43];组织为员工提供资源支持,帮助员工完成工作并获得发展(章璐璐和杨付,2015)[43],个体胜任需要得到满足;员工与组织中其他成员的沟通交流更加和谐,增加员工对组织的归属感(Verquer et al.,2003)[44],个体的关系需要得到满足。根据自我决定理论,三种基本心理需要满足,内部动机增强(Deci and Ryan,1985)[11],个体有更清晰的目标导向,从而在工作中表现的更积极主动。当工作幸福感水平较低且呈增长趋势时,员工的心理需要满足程度更高,内部动机进一步增强,从而更积极地寻找和解决工作中的问题,更主动地迎接工作中的挑战(樊耘等,2014)[45],员工的主动行为增加。当工作幸福感水平超过阈值时,高匹配带来的积极态度会抵消一部分员工由于长期付出而产生的消极情绪,弱化了内部动机降低的结果,降低了主动行为减少的可能性。因此,高的人-组织匹配削弱了工作幸福感和主动行为之间倒U型关系的强度。

人-组织匹配度低的员工,对组织缺乏责任意识,在组织中难以产生归属感(樊耘等,2014)[45],同时,组织提供较少的支持,员工的需要无法得到满足,因而倾向于从个人的角度作出被动的行为选择(谢俊和严鸣,2016)[46]。当工作幸福感水平较低且呈增长趋势时,员工表现出的积极情绪和行为来源于工作幸福感水平的提升。当工作幸福感水平超过阈值时,员工的疲惫和倦怠无法得到补偿和平衡,低匹配导致的被动倾向使个体选择维持现状甚至减少投入,主动行为减少。因此,在人-组织匹配低的情境下,工作幸福感和主动行为之间的倒U型关系是存在的。由此,提出以下假设:

H4:人-组织匹配负向调节了工作幸福感与主动行为之间的关系。人-组织匹配度低的情境下,工作幸福感和主动行为之间的倒U型关系存在。

综合假设3与假设4中提出的变量关系,本研究进一步提出一个有调节的中介模型,即主动行为在工作幸福感与创新绩效间中介作用的大小受到人-组织匹配的调节。当人-组织匹配度高时,员工与组织间的认可和信任度也高,员工由此产生更多的积极认知,在工作幸福感水平增长到超过阈值时,高匹配激发的个体积极感知弱化了个体在工作中的消极情绪体验,进一步弱化了员工内部动机的降低,并抑制了员工主动行为的减少,进而抑制了员工创新绩效的降低。相反,当人-组织匹配度低时,员工更倾向于从自身角度考虑,此时,随着低水平工作幸福感的增长,员工为提升工作幸福感会增加主动行为,但当工作幸福感水平超过阈值后,员工认为继续在工作中付出和投入并不能提升自身的工作幸福感,从而降低在工作中的积极性和主动性,减少主动行为,进而导致创新绩效的降低。由此,提出以下假设:

H5:人-组织匹配调节了主动行为在工作幸福感与创新绩效关系间的中介作用。

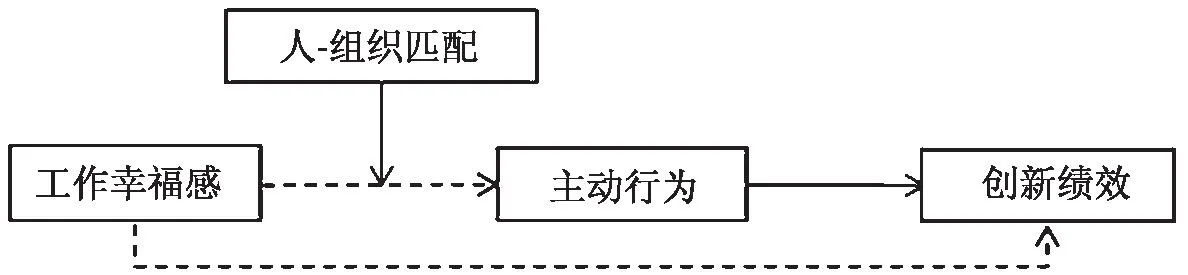

综上所述,本研究的研究框架如图1所示。

图1 研究框架图

三、研究设计

(一)样本选择和数据收集

本研究通过在线调研方法将电子版问卷发给相关组织的人员,向被试者说明研究结果仅供研究使用这一情况,并且结果也将会完全保密,同时使被试者明确问卷的填写要求,最后进行问卷填写。收回问卷519份,删除无效问卷后得到456份有效问卷,有效回收率87.9%。本次问卷发放范围广,数据主要来源于山西、青海、北京等地区的企事业单位员工。有效问卷样本中:男性占50.4%;硕士学位及以上的员工占19.4%,本科毕业的员工占61.8%,大专毕业的员工占14.6%,高中及以下占4.2%;从企业性质来看,被试者所属企业性质为私营企业的占32.8%,所属为国有企业的占32.1%,被试者在事业单位或政府部门工作的占17.0%,在外企或合资企业就职员工占2.8%,其他占15.3%。

(二)测量工具

本研究使用的量表均为相应研究领域中较为成熟的量表,已得到广泛验证和引用,量表的信效度有保证;问卷题项均采用Likert-5计分量表(其中1~5分别表示:非常不符合、不符合、一般、符合和非常符合),具体如下:

1.工作幸福感。采用Zheng等(2015)[47]编制的工作幸福感量表,有3维度18题项,代表性题项如“我的工作非常有趣”等,该量表Cronbach’α系数为0.885。

2.人-组织匹配。采用Cable和Derue(2002)[41]编制的量表,有3维度9题项,示例题项包括:“我目前所从事的工作,几乎能给予我想从工作中得到的一切”“我具备的能力和所受的教育使我能够很好地完成工作”等,该量表Cronbach’α系数为 0.967。

3.主动行为。采用Frese等(1997)[48]编制的量表,该量表共7个题项,示例题项如“如果工作中出现突发状况,我会立即采取行动,即使别人不这样做” 等,该量表Cronbach’α系数为0.930。

4.创新绩效。采用韩翼等(2007)[16]编制的量表,有8题项,如“我会用系统的方法介绍创新性的思想”等,该量表Cronbach’α系数为0.949。

5.控制变量。根据以往研究,本研究将性别、工作年限、受教育程度、企业性质、现任职务等作为控制变量。

四、研究结果

(一)同源方差分析

由于本研究采用发放电子版问卷的方式收集相关数据,对员工工作幸福感、主动行为以及员工创新绩效的判断均来自员工的自我感知,这种方式获得的数据可能会有同源方差问题产生的可能性。因此,本研究对此进行了检验,运用SPSS 25.0软件进行Harman单因素分析。其中,未旋转的第一个因子解释了19.64%的变异量,表明同源方差问题不明显。

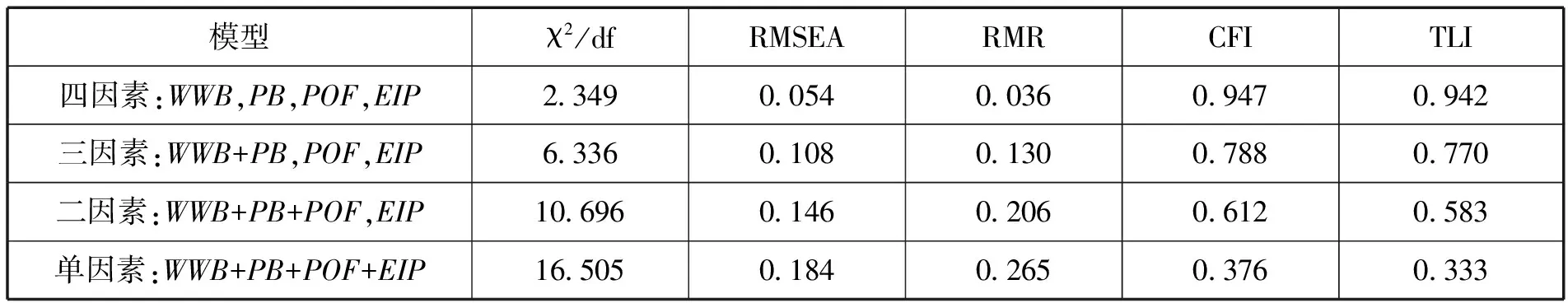

(二)变量的区分效度

排除了存在同源方差问题对实验结果产生影响的可能性后,本研究运用Mplus 8.3软件对工作幸福感、人-组织匹配、主动行为以及员工创新绩效进行验证性因素分析,检验结构效度和区分效度。结果见表1,四因素模型拟合效果最佳(χ2/df=2.349,RMSEA=0.054,RMR=0.036,CFI=0.947,TLI=0.942),说明主要变量之间具有良好的区分效度。

表1 验证性因素分析结果

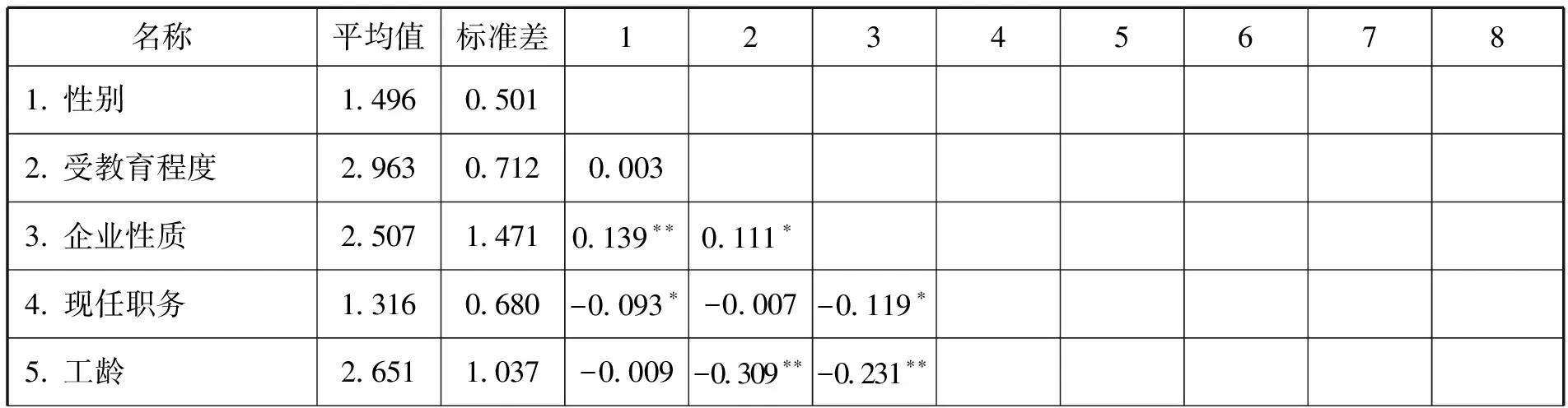

(三)描述性统计与相关分析结果

由表2可知,工作幸福感与创新绩效(r=0.160,p<0.01)、主动行为(r=0.095,p<0.05)和人-组织匹配(r=0.095,p<0.05)正相关,人-组织匹配与创新绩效显著正相关(r=0.566,p<0.01),主动行为与创新绩效正相关(r=0.344,p<0.01)。

表2 描述性统计(N=456)

(四)假设检验

1.工作幸福感与创新绩效倒U型关系检验。本研究采用层次回归分析检验员工工作幸福感与创新绩效之间的倒U型曲线关系。创新绩效作为因变量,首先,模型1加入了控制变量;之后,在模型1的基础上分别加入员工工作幸福感的一次项和二次项,构成模型2和模型3。分析结果见表3,在进行变量控制后,工作幸福感一次项对创新绩效的结果系数显著为正(b=0.150,p<0.01),二次项系数显著为负(b=-0.070,p<0.05),且该模型显著改进(ΔR2=0.008,p<0.01)。说明工作幸福感与创新绩效之间呈倒U型关系,假设1得到检验。

进一步,根据Haans等的建议计算倒U型关系中的拐点位置。在本研究中,假设创新绩效对工作幸福感的回归方程为Y=β0+β1X+β2X2。具体方法如下:据表3分析结果,工作幸福感的平方项系数为β2=-0.070(p<0.05),β1=0.583,曲线斜率为k=0.583-0.140X。通过标准化处理,X的取值区间在0~8,此时,曲线拐点值-β1/2β2=4.164,落在X的取值区间中。

2.主动行为中介作用检验。本研究参照温忠麟等(2004)[49]的中介效应检验方法,按如下步骤进行了主动行为的中介作用检验:第一步,加入控制变量且将创新绩效作为因变量,检验了员工工作幸福感对创新绩效的作用结果这一主效应,并在假设1中得到验证;第二步,以主动行为作为结果,检验工作幸福感对主动行为的影响效果,表3模型7中工作幸福感一次项系数显著为正(b=0.554,p<0.01),工作幸福感二次项对主动行为的影响显著为负(b=-0.076,p<0.05),说明工作幸福感与主动行为呈倒U型关系,假设2得到检验。进一步检验主动行为对创新绩效的影响,表3模型4中显示主动行为与创新绩效呈显著正相关(b=0.178,p<0.05),且将中介变量主动行为放入主效应关系中,结果显示员工工作幸福感二次项对创新绩效的回归系数仍显著(b=2.333,p<0.01),说明主动行为具有中介作用,即员工工作幸福感与创新绩效的倒U型关系是通过影响主动行为来实现的,假设3得到检验。

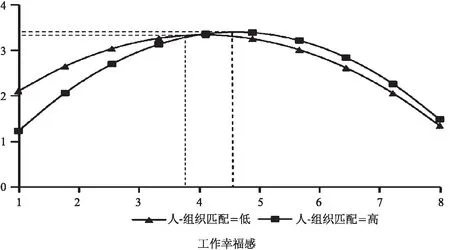

3.人-组织匹配调节作用检验。在表3模型3的基础上加入调节变量人-组织匹配、工作幸福感与人-组织匹配的交互项、工作幸福感平方与人-组织匹配的交互项,构成表3模型5。由表3可知,加入交互项后该模型显著改进(ΔR2=0.013,p<0.05),工作幸福感的平方和人-组织匹配的交互项与创新绩效呈显著负相关(b=-0.023,p<0.05),说明人-组织匹配作为调节变量,对工作幸福感和创新绩效的倒U型关系进行负向调节,假设4得到检验,调节效应见图2。

图2 人-组织匹配调节效应

进一步,根据Haans等的建议计算在高的、低的人-组织匹配条件下倒U型曲线的拐点位置。在本研究中,假设创新绩效Y对工作幸福感X的回归方程为Yβ0+β1X+β2X2+β3XW+β4X2W+β5W,其中,W为调节变量(人-组织匹配),β0为常数项、β1为X的一次项系数、β2为X的平方项系数、β3为X的一次项与W的交互项系数、β4为X的平方项与W的交互项系数、β5为W的系数。根据Haans等的判断方法,令X的一阶导数为零,得出拐点:

由此得到,低的人-组织匹配条件下,倒U型曲线的拐点位置为3.714;高的人-组织匹配条件下,倒U型曲线的拐点位置为4.451。

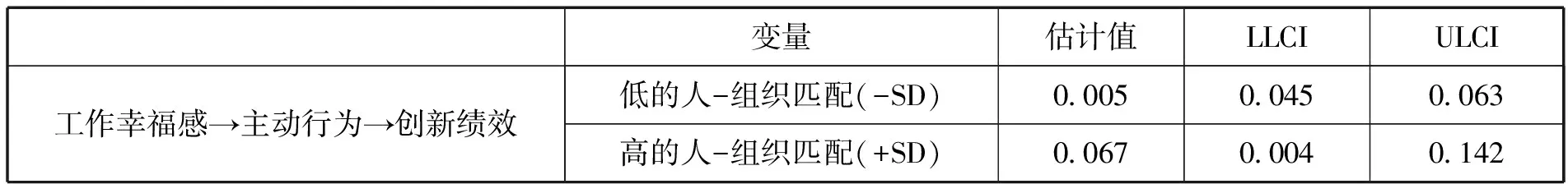

4.有调节的中介作用检验。本文借助SPSS 25.0软件中的Process插件,采用Bootstrap法检验有调节的中介作用。结果如表4所示,在低的人-组织匹配条件下,工作幸福感通过主动行为对创新绩效的影响作用显著(β=0.05,p<0.05,在95%置信水平下,置信区间为[0.045,0.063],不包含0);在高的人-组织匹配条件下,工作幸福感通过主动行为对创新绩效的影响作用显著(β=0.067,p<0.01,在95%置信水平下,置信区间为[0.004,0.142],不包含0),假设5得到验证。

表4 有调节的中介检验

(五)异质性检验

性别差异对于员工工作态度、行为及结果具有不同的影响。在工作情境中,女性的工作状态往往比男性更稳定,想法更细致,更容易认真对待工作中的每一个细节;男性往往更有冒险精神、想法更大胆,且更注重逻辑性和全局观,对于细节的关注较少。为了进一步验证结论的正确性与严谨性,本研究以性别进行异质性分析,探究不同性别对员工创新绩效的影响是否存在显著差异。

分析结果如表5所示,结果与层次回归分析结果一致,即不论是男性还是女性,工作幸福感水平都会影响员工的创新绩效。但是性别差异会使这种影响结果有所不同:相比于男性,女性的创新绩效受工作幸福感水平的影响更为明显(β=0.534,p<0.05;β=0.462,p<0.01)。出现这种情况的原因,可能是由于女性的情感更细腻,更关注一些细节,工作中态度和行为等更容易受到情感和心理因素的影响,因此,在工作幸福感水平发生变化时工作的主动性和积极性以及绩效等的变化更为明显。

表5 基于性别的异质性分析

五、结论与讨论

(一)结果分析

本研究基于自我决定理论,探讨了工作幸福感对员工创新绩效的非线性关系,以及主动行为的中介传导机制和人-组织匹配的调节作用。本研究发现,首先,员工工作幸福感和创新绩效呈现出倒U型关系,表现为低水平工作幸福感的提升会对员工的创新绩效产生积极的促进作用,工作幸福感水平超过阈值后会对员工创新绩效产生“过犹不及”的效应;其次,工作幸福感与个体主动行为的关系也呈倒U型;再次,且主动行为作为中介变量,在员工工作幸福感与创新绩效之间关系中的传导作用效果显著;最后,人-组织匹配作为调节变量,负向调节了员工工作幸福感与其创新绩效之间的倒U型关系,并且人-组织匹配调节了主动行为在工作幸福感与创新绩效间的中介作用。另外,不同性别对员工创新绩效的影响存在显著差异。

(二)理论意义

第一,本文从个体积极心理感知的视角出发,结合自我决定理论中内部动机对人的行为的影响,深入探讨了员工工作幸福感与创新绩效二者之间的倒U型曲线关系。以往研究多关注工作幸福感和创新绩效之间的直线效应,或者仅针对工作幸福感对创新绩效的积极或消极影响的单一方面进行实证分析,本文从个体积极心理感知出发,对工作幸福感与员工创新绩效之间的倒U型关系进行实证研究。这一结果为学术界对二者之间关系存在的分歧提供了新的解释思路,丰富了工作幸福感和创新绩效关系领域的研究。

第二,本文基于自我决定理论,在工作幸福感和创新绩效的关系间引入了主动行为这一中介变量。以往研究中,主要探讨了工作幸福感对创新绩效的直接影响(任华亮等,2019)[9],对于二者间中介机制的研究主要是从个体自我表征的视角出发,忽略了个体的动机在其中的重要作用。本文以自我决定理论为基础,认为情绪会激发动机,动机引起行为,行为产生影响,把主动行为作为中介变量,探讨了工作幸福感对主动行为的影响作用,发现工作幸福感与主动行为之间也存在倒U型关系,拓宽了主动行为领域研究的视野,也是对工作幸福感和创新绩效之间关系的中介变量研究的有益补充和完善。

第三,本文还发现了人-组织匹配在工作幸福感与主动行为之间的调节作用,并进一步验证了有调节的中介模型。将人-组织匹配作为边界条件引入工作幸福感对主动行为的作用机制的研究中,不仅丰富了工作幸福感的边界条件研究,而且也为影响员工主动行为因素的研究提供了一个新的参考和方向。通过本文的研究,进一步证明了工作幸福感对创新绩效影响机制的复杂性,是对认识和研究工作幸福感和创新绩效之间关系的有益补充和丰富完善,同时也为后续研究的深入展开提供新的思路和理论基础。

(三)实践意义

一方面,企业可以通过提升员工的工作幸福感来提高其创新绩效,但应该把握这一方法的“度”。无止境地追求工作幸福感水平的提升,不仅不能起到激励的作用,还可能产生负面效应。所以企业在提升员工工作幸福感的同时,还要设置合理的竞争机制,改善员工在工作中需要的满足状况,充分调动员工的主动性和积极性,进而提升员工的创新绩效。另一方面,企业在招聘员工时,要根据被招聘者的特质和能力合理安排其工作岗位,也要根据岗位的实际需求来招聘员工。目前企业中的员工越来越年轻化,其性格也极具时代特征,当员工感知到自己的能力与岗位或组织不匹配时,会抑制员工的工作积极性。此外,随着社会的发展进步,女性在职场中的优势不断凸显,其工作技能水平和创新能力受到广泛认可,因此,企业在招聘、分配工作及规划组织未来发展的过程中可以结合当前组织中员工的性别比例进行,而非将较多关注放在单一性别员工上。所以企业要格外重视员工与组织的匹配度,也要建立完善的培训制度和体系,为员工充分发挥能力提供相应的机会,鼓励员工不断学习、成长以实现自我提升,培养员工的创新意识和能力,为员工实现自我发展和目标提供动力和组织支持。

六、不足与展望

本研究虽然探讨了员工工作幸福感对创新绩效的曲线影响机制,但仍存在一定的不足之处,需要进一步的研究。

第一,本研究运用横截面的研究设计,变量测量均来源于自我报告,使得研究结论可能存在说服力不足的缺陷;对于研究中的共同方法偏差问题,虽然本研究通过Harman单因子检验得出该问题受到了较好的控制,但也难以完全消除该问题。未来的研究可以采用纵向研究设计来收集数据,使数据更具可靠性。

第二,本文中的研究变量,工作幸福感、主动行为、人-组织匹配和创新绩效,都是基于员工自身的动机和主观感受进行的自我评价,特别是员工对自身的主动行为和创新绩效的评价可能会“言过其实”,未来研究中对这两个变量的测量可选择使用自我评价与他人评价相结合的方式,以此来增强结果的可靠性。

第三,在以后的研究中,可以考虑工作幸福感与员工创新绩效的倒U型关系间是否存在其他的中介变量和边界条件能够起到调节作用。例如,从认知心理学的角度出发,自我效能感强调的是个体的自信程度,个体是否能够依靠自己具备的技能或通过自我能力的提升去完成工作任务,会受到个体情绪、态度等的影响,对工作绩效有显著的影响作用。