价值认同视野下的革命传统教育实践

2023-09-30罗永学曾莉莉

罗永学 曾莉莉

《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》指出:“高度重视对下一代的教育培养,努力提高未成年人思想道德素质,是我们党的优良传统,是党和国家事业后继有人的重要保证。”[1]在很长一段时间,青少年对革命传统文化认知单薄、信念不坚定、情感认同有限。初中历史课堂教学何以承载起党和国家对革命传统教育的要求,真正把红色基因植入青少年儿童心田?本文以部编版八年级下册《敌后战场抗战》一课为例,谈谈如何在历史教学中融入革命传统教育。经过文献梳理和史学阅读,我们把本课的教学价值凝练为:通过对中国共产党敌后抗战史实的学习,让学生理解敌后战场在抗日战争中的中流砥柱作用,感悟中国共产党在民族存亡关头的民族担当和爱国主义精神。

价值认同,是指价值主体在社会实践中通过交往、对话和互动,不断调适自身的价值结构以适应、接受和遵循社会价值规范的过程。[2]青少年的认同教育可依循认知认同、情感认同、价值认同、行为认同的路径进行[3],本文依循这样的路径,探索革命传统教育进课堂的实施策略。

一、在情境营造里,达成情感认同

缺乏了时空环境的展开和情境铺陈,革命传统教育就会沦为说教和灌输,甚至被青少年嫌弃和抵触。从生活情境切入历史问题、从现实情境探寻历史问题、联系乡土资源链接历史问题,这是情境教学常用的几种方式。我们整合课本四个子目的内容,以“逆境”为牵引,从逆势振士气、逆局明方针、逆境谋发展、逆浪寻新机四个方面展开课堂教学。

案例1:逆势振士气——平型关大捷

平型关大捷是全面抗战以来的首次大捷,如何帮助学生理解该场战役的意义?

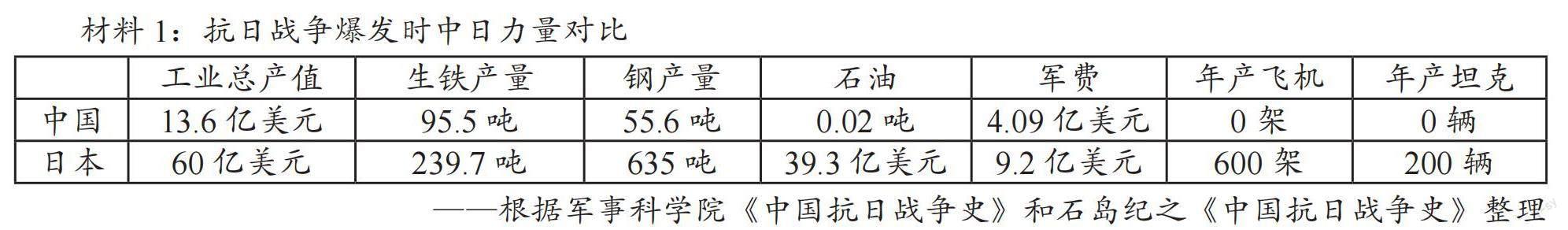

对时局和中日实力差距的正确认知有助于学生理解逆势中八路军的智慧和勇气。为此,我们在依托教材叙述了“日本企图占领山西省会太原,日军板垣师团一部向太原门户平型关挺进的嚣张气焰”后,给学生呈现了两组数据,让学生结合课本和材料分析对比平型关战役中中日双方的优劣势。

在图表中,学生很容易感知中日国力、兵力的巨大差异。在此基础上,教师追问:“面对如此强悍的敌人,武器装备远远落后的八路军一一五师是如何突破逆势,取得大捷的?”

为弥补课本叙述概括性,在教学实践中,我们一直有给学生提供课前阅读材料的习惯。我们请学生根据《平型关战役:打破“日军不可战胜”的神话》[4]和课本叙述展开阅读和思考。依托课本和阅读材料,学生梳理后会得出以下结论,八路军①充分利用有利地形,②开展伏击战,③奋勇杀敌。

历史是发生在过去某个时间和空间条件下的事,脱离了具体的环境或条件、人就无法正确了解、感受、体会这些史事。平型关战役,是一次振奋民族精神之战。八路军以简陋的装备,主动迎战日军的主力师团。此战极大地振奋了中国军民抗战的信心,向全世界证实了八路军是一支英勇善战、随时可以为民族国家利益抛头颅洒热血的队伍。在情境中感知、体验、领悟八路军在逆势中把握有利条件的精神,学生对八路军取得的胜绩及对中国抗战信心塑造的作用便会有新的认识,革命传统教育就不会沦为说教和灌输,情感的认同便有了依托。

二、在理性分析中,实现认知认同

情感认同与认知认同相互作用,达成认知认同,需要在理性分析中实现。在革命传统文化教学中,如果没有理性分析的转化,单纯地从外面灌输进去是危险的。要提高学生对革命传统文化的认知程度,应当通过感觉、记忆、思维等方式将“知其然”的感性认识上升为“知其所以然”的理性认识,使学生准确把握红色文化的精神内涵。

案例2:逆局明方针——《论持久战》

持久战是中国共产党提出和实施的抗战战略总方针,这部分内容有一定的难度。在指导学生分析和梳理课本知识,理解毛泽东《论持久战》的基本内容后,我们的设计侧重从意义方面突破难点。为此,我们提供了三方素材作为阅读素材,为学生搭建理解“《论持久战》在抗战中的作用” 问题的支架。

材料1:《论持久战》的发表,使他们看到了中华民族的灿烂希望所在。我们这些在抗日战场上直接参加战斗的人,在战斗的间隙,土炕油灯,如饥似渴,欣然阅读,倍受鼓舞。完全可以说,一部光辉的《论持久战》,鼓舞和指引我们夺取了抗日战争的伟大胜利。

——八路军120师旅长王震 《〈学习〈论持久战〉哲学笔记〉序言》

材料2:据程思远回忆,白崇禧十分赞赏《论持久战》,认为这是克敌制胜的最高战略方针......傅作义、卫立煌等人对《论持久战》也很感兴趣,不仅自己读,而且还让其部下阅读。

——张卫波《毛泽东<论持久战>的传播与影响》

材料3:美国前国务卿基辛格高度评价道:“毛泽东的《论持久战》与《中国革命战争的战略问题》都是在三十年代抗日战争开始的时候写的,这两篇文章在平衡观念以及使列宁主义的正统学说适应中国情况的巧妙上,是很出色的。”

——[美]基辛格 《核武器与外交政策》

设计呈现三方素材,有利于学生客观认识《论持久战》的意义。在教师的指导下,学生能形成以下认识,《论持久战》①让迷茫的人民群众有了抗战到底的决心和信念,②成为指导全国抗战胜利的纲领性文献,③中国共产党人自觉运用马克思主义分析中国国情,是马克思主义中国化,揭示中国抗日战争的规律。

三、在思想迷惑处,标定价值引导

“思想之为思想,显然不止于知识与方法,思想本身须有立场,须有态度,须有追求,须有方向,思想必须赋予自身应有的德性、境界、格局、意义。”[5]盲从和逆反,往往是因为人们缺乏核实信息的渠道,缺乏开展理性思考的能力。现代网络技术的发展,给历史研究和学习带来极大便利的同时,也充斥着大量虛假不实的信息和荒诞不经的言论。卞修跃在《不信青史尽成灰——从有关中共抗战历史若干网络谣言说起》一文中就历数了抗战的若干谣言,“有的宣称日军飞机未曾轰炸过延安,有的力贬中共抗战牺牲与贡献之微小,有的暗喻中共与日方勾结,等等。”这些谣言就像毒瘤一样,混淆青少年的视听,误导青少年的价值取向。在这方面,一线教师也在做积极的努力,夏玲老师曾以《杀死一个鬼子有多难》为题,探讨抗战时“杀死一个鬼子有多难”,这对学生看破“神剧”,认识抗战的艰巨与伟大有积极的作用。[6]

案例3:作业设计——谣言止于智者

网上一则关于中共抗战的谣言流传也极广泛,其大意是说,抗战期间中共抗日武装部队一共只击毙日军851 人。2015 年中国纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年之前不久突然在网上流传,声称“日本公布了二战在华阵亡数据: 死于国军之手 318883 人,死于共军之手851 人。共军百团大战毙敌302 人,平型关大捷毙敌 167 人,38 年晋察冀秋季反围攻毙敌 39人,39 年冀南春季反扫荡毙敌37人,39 年冀中冬季反扫荡毙敌27人,40年春季反扫荡毙敌11人,115师陆房突围毙敌16 人,共击毙日寇599人,加上小战斗,合计被共军杀死851人。”

——卞修跃在《不信青史尽成灰——从有关中共抗战历史若干网络谣言说起》

任务:同学们分组收集整理资料,以中国共产党在抗战中歼敌人数为题开展研究性学习,并撰写研究报告。

在以往的教学实践和研究中,我们发现,虽身处网络时代,课本和教师依然是学生了解历史的主要途径。如果学生对教师讲述的历史事件产生怀疑,也很少主动地通过其他途径去搜集相应的资料来加强自己对历史事件的判断。[7]这是一个十几年前做的研究,结果令人遗憾,今天也没有多大改变。我们的教学,既要教会学生获取信息的渠道和方法,也要让学生在课堂对话与交流的思维碰撞中,形成自己的价值判断,更要让学生在课后的延展和探究中提高实践能力,在正确价值观的引领下,把红色基因植入内心,内化为自身的价值标准。

四、在道德教化中,夯实行为认同

习近平总书记强调,教师不能只做传授书本知识的教书匠,而要成为塑造学生品格、品行、品味的“大先生”,传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造生命、塑造新人。塑造、涵养学生的正确的价值观是教师应有的职责。现代社会,价值观不是一元的,不同的价值观相互冲击。青少年时期是价值观、人生观形成的关键期,青少年时期的教育是渗进血液、透入灵魂的,青少年的逆反心理和社会多元思维极易扭曲青少年的价值观,因此,青少年的历史学习需要正确的价值观来引领。

课堂落实革命传统文化精神内核的情感认同,就是要在情感上对中国共产党在团结带领中国人民进行百年奋斗的伟大历程中流淌的革命解放基因和中华民族复兴的伟大精神有心理认同。在教学实践中,教师要帮助学生正确把握革命传统文化的内涵与时代价值,逐步培育对中国共产党的情感认同、理性认同、价值认同和行为认同。通过对敌后抗战史实的学习,让学生理解中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用,感悟中国共产党人在民族危亡面前,将阶级担当转化为民族担当,由阶级斗争的开路先锋转变为民族救亡的中流砥柱的爱国主义精神。

【注释】

[1]中共中央、国务院:《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,2004年2月26日,https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62719.htm.

[2]冯留建:《社会主义核心价值观培育的路径探析》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2013年第2期,第13—18页。

[3]周学智:《高校青年认同教育的价值意蕴、实现路径及评价标准》,《高校学生工作研究》2019年第2期,第42—50页。

[4]李建斌:《平型关战役:打破“日军不可战胜”的神话》,《光明日报》2018年11月26日,第3版。

[5]商志晓:《思想以价值为魂》,《学习时报》2021年11月22日,第2版。

[6]夏玲:《殺死一个鬼子有多难——基于历史细节的课堂探究》,《历史教学(上半月刊)》2014年第3期,第11—12页。

[7]罗永学、夏玲:《谁在“塑造”学生心目中的哥伦布——关于教师价值取向如何影响学生的调查与分析》,《中学历史教学参考》2012年第1期,第9—12页。