负联系对创新网络结构演化的影响

2023-09-29程露李莉

程露 李莉

摘 要:结合结构平衡理论与动态平衡思想,对企业创新网络演化过程中负联系的影响和作用机制进行深入分析,界定了负联系影响下创新个体的4种知识搜索行为和2种搜索屏蔽现象,并分析了知识搜索行为演化机制。研究结果表明:①负联系会缩小创新个体间地位差距,使个体地位趋于平等;②负联系会使创新网络始终保持鲜明的派系特征,并阻碍派系融合,使创新个体更依赖于其所在派系;③创新网络凝聚性不仅取决于个体互动中建立的正联系,还受到负联系的复杂影响。一方面,负联系通过抑制网络正联系、增强拓扑性削弱创新网络整体的小世界现象;另一方面,负联系加深了创新个体对派系的依赖程度,使得派系内成员间的联系更紧密,网络局部小世界结构特征更显著。

关键词:创新网络;负联系;知识搜索;网络演化

DOIDOI:10.6049/kjjbydc.2022090235

中圖分类号:F091.354

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2023)06-0036-12

0 引言

由一群企业或创新组织互动交流形成的创新网络(以下简称为“创新网络”)结构演化一直是创新管理领域研究的热点和重点[1-3]。一直以来,创新网络及其网络结构演化联系被认为对个体创新具有积极的正向作用,学者们将创新网络理解为合作创新网络、协同创新网络、知识网络等结构变化。实际上,创新网络是一个符号网络(signed network),个体企业间不仅存在代表合作创新、知识共享等的正联系(positive links),还存在代表竞争对抗、信息封锁、抵触交流等的负联系(negative links)。相较于获得广泛研究的正联系,负联系尚未在创新领域引起足够关注[4-5]。学者们大多跳过负联系,将企业间创新网络等同为创新合作网络、协同创新网络等正网络或无符号网络(unsigned network)。Schuler[6]将这一现象形象地总结为“不可见的联系”(invisible ties)。

近年来,有关社会网络、复杂网络以及其它交叉学科领域的研究逐渐增多。Harrigan等[7]在梳理社会网络研究时指出,在社会经济交流互动过程中,相较于正联系,负联系对个体行动者态度和行为具有更显著的影响; Teixeira等[8]、Keuchenius等[9]对Twitter、Facebook、Insgram等大型社交媒体网络的实证分析结果表明,引入负联系信息有助于提升在线网络社区结构划分、新社区发现和预测用户网络行为的精准性;Summers & Shames[10]根据联合国1946-2008投票表决记录考察国际关系网络变迁与国家战略行为,调查发现,负联系在网络结构形成和结构演化过程中扮演重要角色;Lerner[11]在研究人际关系网络时发现,负联系直接影响个体行为模式,是社群结构形成的重要原因,并提出应引入负联系改进社群发现算法和指标;Isakov等[12]在研究欧美乡村网络时发现,引入负联系能够更清晰、更合理地解释网络结构成因与历史发展路径,预测网络未来演化趋势;Stadtfeld等[13]在梳理社会网络领域负联系研究进展的基础上,进一步指出,负联系直接作用于节点网络行为,表现为网络联系的形成、维系和消散,进而影响整体网络演化轨迹。

值得注意的是,现有负联系和符号网络的相关研究主要是针对特定组织或特定范围内的人际网络、社交网络或人格化的国家关系网络开展的实证研究或问卷调查[7],针对组织间网络(inter-organizational network)的研究较为匮乏,这与学者们普遍将企业间创新网络默认为“正网络”的现状相符。造成这种现象的直接原因在于,实证数据获取困难。与人际网络、社交网络、国际网络等其它形式社会网络、复杂网络相比,获取描述网络结构的长周期、连续性组织关系数据的难度更大。此外,与个体相比,企业往往不愿意公开表达或者倾向隐瞒对其它组织的态度,尤其是负面态度。在两大因素的叠加下,针对组织间网络(inter-organizational network)负联系或符号网络的研究较匮乏。对此,Stadtfeld等(2020)提出了可行的解决方案,即利用多主体建模仿真方法,将网络视为一个由多个体构成的复杂自适应系统,其结构状态是由个体互动与敌视关系共同作用、自下而上的结果。Stadtfeld等[13]通过变换模型参数值模拟各种网络场景,生成大规模连续性关系数据,在一定程度上克服和弥补了实证数据获取困难的不足。

因此,在研究企业间创新网络相关问题,特别是网络演化等动态问题时,有必要将创新网络视为一个符号网络,关注负联系对创新个体网络行为及创新网络结构的影响,并考虑应用多主体建模仿真方法开展研究。现阶段,针对负联系或符号网络的研究主要建立在Heider于20世纪40年代提出的“结构平衡”(structural network)理论基础上。在静态结构分析方面,通过经图论、“弱平衡”,以及有向图“地位理论”等观点的补充,已经形成相对完整的符号网络结构分析框架[6-7]。静态网络结构分析包括小、中、大3个尺度,其中,小尺度分析主要采用特征向量中心性、节点中心性、节点RageRank值等指标度量个体的网络地位;中尺度分析主要关注符号网络中的结构分割及派系分化现象;大尺度分析重点关注符号网络平衡性的度量和分析。在动态演化研究方面,主要通过构建各类离散时间模型、连续时间模型仿真分析符号网络演化的动态特征[14]。总体来看,符号网络研究主要是将负联系置于网络个体行为与符号网络结构分析框架下,这种研究思路为引入负联系的创新网络研究提供了重要参考。

综上所述,本研究将聚焦创新网络演化问题,在现有文献基础上,将创新网络视为一个复杂系统的符号网络,关注负联系对创新个体网络行为和创新网络演化的影响与作用机制。首先,本文拟采用多主体建模仿真方法开展研究,将企业间创新网络视为一个由不同企业个体交织而形成的复杂自适应系统,其结构演化是企业网络行为推动的自下而上的结果。其次,出于简化研究、降低不必要复杂性等方面的考量,借鉴吕一博等[15]的研究思路,将创新个体网络行为限定为基于网络传递性(tradic)机制的知识搜索行为。在此基础上,通过引入符号网络的结构平衡和动态平衡思想,构建创新个体知识搜索行为演化分析框架。随后,构建个体知识搜索驱动下创新网络演化的多主体仿真模型。最后,对比不同状态的仿真结果,从创新个体网络地位差异和创新网络动态结构特征两个方面,探讨创新网络演化过程中负联系的影响。

1 创新个体知识搜索行为分析框架

创新个体的知识搜索行为不仅是自身和目标对象相互作用的结果,往往还受到“中间人(brokers)”的影响[16]。大量经验事实表明,中间人在激发组织学习、促进创新网络中的知识流动等方面扮演协调人、守门人和代理人等重要角色[17]。在传统的无符号网络或正网络框架下,“中间人”影响下的创新个体知识搜索行为会表现出较显著的传递性(tradic)机制,即“朋友的朋友是朋友”的三角关系 [18-19],如图1(a)所示。

结构平衡理论认为,当引入负联系或在符号网络框架下,原有相对稳定的传递性“三角”会从原先的“朋友的朋友是朋友”拓展为4种新平衡态形式,即“朋友的朋友是朋友(FFF)”、“敌人的敌人是朋友(EEF)”、“朋友的敌人是敌人(FEE)”和“敌人的朋友是敌人(EFE)”[20]。其中,后三种新增平衡态“三角”关系如图1(b)、图1(c)和1(d)所示。

就企业知识搜索行为而言,“朋友的朋友是朋友(FFF)”和“敌人的敌人是朋友(EEF)”两大机制决定了基于“中间人”的知识搜索行为规则——“谁是潜在的合作对象”、“可以从何处获取知识”;而“朋友的敌人是敌人(FEE)”和“敌人的朋友是敌人(EFE)”两种机制则会在企业知识搜索过程中产生“屏蔽”现象——“谁是潜在的敌人”、“无法从其处获取知识”。

1.1 知识搜索行为基本类型

FFF机制广泛存在于各类现实网络中。Fritsch & Kauffeld[21]对德国16个区域创新网络、近300家企业的实地调查发现,较高比例的知识是通过“中间人”(如客户、供应商、中介等)的关系网络获得的。Snijders et al.[22]、 Robins et al.[23]认为,FFF机制影响下的个体知识搜索行为可以通过三角关系环(triadic closure)形象地展示出来。吕一博等[15]在此基础上,结合网络知识流动与知识搜索的方向性,进一步将知识搜索行为界定为知识溯源型搜索、知识源共享型搜索和扩散源共享型搜索3种类型。

EEF机制引发了创新个体的第四种结构化搜索行为—“结盟型搜索”。面临共同竞争对手的创新个体之间倾向于形成创新联盟以进行知识信息互补,这种结构的搜索行为在现实世界中大量存在。如互联网电商的“腾讯系Vs.阿里系”事例中,腾讯、京东、美团等联盟合作,共同开发与维护微信商业平台以对抗以阿里为首,由淘宝、微博、饿了么等多家互联网企业参与打造的支付宝商业平台。Kirkley等[24]对网络博弈模型的研究也表明,共同的“敌人”会促使个体间更加紧密地联盟合作。

因此,本研究将基于中间人的个体知识搜索行为划分为4种基本类型,如图2所示。其中,点i代表知识搜索主动方,点m代表目标知识源,点k代表中间人;实线代表已有的网络联系,虚线代表新增的网络联系;连线箭头代表知识搜索方向,负联系无方向,下同。

(1)知识溯源型搜索。个体在知识搜索中,倾向于与知识溢出源头直接建立联系。如图2(a)所示,知识搜索主动方i基于中间人k的“交互二路径”(multiple two-path)结构,展开指向知识源m的知识搜索。

(2)知识源共享型搜索。个体在知识搜索中,倾向于与其他具有相似知识需求属性的个体直接建立联系。如图2(b)所示,知识搜索主动方i基于中间人k的“k-入-星”(k-in-star)结构,展开指向与其共享知识源的个体m的知识搜索。

(3)扩散源共享型搜索。个体在知识搜索中,倾向于与其它具有相似知识溢出属性的个体建立直接联系。如图2(c)所示,知识搜索主动方i基于中间人k的“k-出-星”(k-out-star)结构,展开指向与其共享扩散源的个体m的知识搜索。

(4)结盟型搜索。个体在知识搜索中,倾向于与拥有共同竞争对手的个体直接建立联系。如图2(d)所示,知识搜索主动方i基于中间人k的“交互负边”(two negative edges)结构,展开指向与其具有共同竞争对手的个体m的知识搜索。

1.2 搜索过程中的“屏蔽”现象

FEE和EFE机制会引发个体知识搜索中的“屏蔽”现象。从国家创新体系层面看,当美国通过“瓦森纳协议”和“1334号法令”等对我国实施技术输出管制时,其盟国也实施了相同的技术输出管制措施。而美国及其盟国对我国在电信领域技术准入的区别对待,也印证了个体知识搜索中屏蔽现象的普遍存在[25]。这类屏蔽现象的根源在于知识源搜索与现有稳定的符号网络结构产生冲突。

因此,本文研究将基于中间人个体知识搜索的屏蔽类型,划分为“Ⅰ型屏蔽”和“Ⅱ型屏蔽”,如圖3所示。其中,双向箭头表示创新个体间存在知识搜索行为,但不确定谁是知识源、谁是主动方,或者互为知识源和搜索主动方。

(1)Ⅰ型屏蔽。个体在知识搜索中会受到其盟友竞争对手的排斥,或存在为维持现有同盟关系而采取主动疏远盟友竞争对手的现象。如图3(a)所示,知识搜索主动方i因处于中间人k的“正-k-负”(positive-k-negative)结构中,而产生与个体m间的知识搜索屏蔽现象。

(2)Ⅱ型屏蔽。个体在知识搜索中会受到其竞争对手盟友的排斥,或存在主观断绝将其作为知识搜索对象的现象。如图3(b)所示,知识搜索主动方i因处于中间人k的“负-k-正”(negative-k-positive)结构中,而产生与个体m间的知识搜索屏蔽现象。

1.3 个体知识搜索行为演化机制

结构平衡观点认为,局部三角结构的平衡状态是存在偶数条负联系,网络演化是趋向整体结构平衡的过程,网络中的局部三角结构具有趋向平衡发展的态势,如图4所示。

由创新个体i、k、m形成的局部三角结构存在两种非平衡态,见图4(a)、图4(b),实线表示已有的网络联系,虚线表示平衡演化后的网络联系。在局部非均衡态中,为达到局部平衡,知识搜索主动方i会选择对k或m进行知识搜索。在局部非均衡态中,为达到局部平衡,知识搜索主动方i倾向于选择两种知识搜索行为:①将已有负联系转化为正联系;②将已有的正联系转化为负联系。

三角结构的局部平衡并不意味着必然导致全网的整体平衡,非平衡态的动态发展是网络演化常态[26]。Hummon &Doreian[27]及其后续学者构建的网络演化动态平衡模型为基于局部平衡的全网平衡演化研究提供了有效分析思路和理论框架,如图5所示。

局部创新网络G(v, e, s)由创新个体A、B、C、D、E组成,其中,符号v表示组成网络的点,e表示组成网络的边,s表示边的“正/负”属性。在图5中,灰色节点代表知识搜索主动方,实线代表已有的网络联系,虚线表示新增的网络关系;双向箭头表示创新个体间存在知識搜索行为,但不确定谁是知识源、谁是主动方,或者互为知识源和搜索主动方。在tn时点,网络G达到平衡状态bn;在tn+1时点,当知识搜索主动方A与D建立网络联系时,网络G的平衡态被打破。因此在tn+2时点,A倾向于两种搜索行为:①将与D间的正联系转化为负联系,网络G达到新的平衡状态bn+1;②将与C间的正联系转化为负联系,网络G达到局部平衡状态bn+2。

2 创新网络演化模型构建与仿真设置

2.1 模型抽象与假设

创新网络是由创新主体间广泛、复杂的非线性关系交织形成的复杂网络,其发展演化的基本驱动力是创新个体的知识搜索行为[28],其发展演化具体表现为创新个体变迁以及不同个体间的关系变迁。其中,创新个体变迁是指创新网络中的“进入—退出”现象以及个体网络地位变化;个体间的关系变迁则是指网络联系变化与网络拓扑的改变。在本研究构建的多主体仿真模型中,创新网络中的“进入-退出”现象反映为网络节点数量的变化;个体间的关系变迁表现为网络中联系数目与符号的变化,并反映在网络拓扑的改变上。同时,根据种群生态学的相关研究,成熟的创新网络中个体数量会维持相对稳定[29],因此创新网络存在个体数量的增长上限。为重点分析负联系对知识搜索驱动下创新网络演化的影响,本文对构建的仿真模型作出如下条件约束:

约束1:创新网络处于相对稳态的环境中,个体知识搜索行为是其发展演化的主要驱动力;

约束2:创新网络设定为由同质创新个体构成,个体间差异主要表现为网络地位差异;

约束3:创新网络中个体数量随时间推移递增,但存在一个增长极限规模;

约束4:创新网络设置为一个有向符号网络,负联系无方向,即“厌恶”是相互的——若个体A“厌恶”个体B,那么B对A也持相同态度, AB之间不存在搜索行为,没有知识流动。

2.2 仿真模型初始状态与演化规则设置

为重点分析负联系对创新网络演化的影响,分别构建存在负联系和无负联系两类创新网络演化的仿真模型,分别记为S1和S2,对其仿真结果进行对比分析,考察负联系对创新网络演化的影响。

2.2.1 网络初始结构设置

大量研究证实,长期的网络演化结果与网络初始状态无关,仅受网络个体行为的作用[15, 30]。故本文将创新网络的初始结构I,设定为由N0个同质节点随机建立连接而形成的一个不完全网络。其中,网络节点设定为单一属性,网络联系设定为单位强度,若节点间不存在正联系形成的“捷径”,则二者距离定义为+∞。特别的,在模型S1中,正负联系的发生概率分别设定为p和(1-p)。

2.2.2 网络演化规则设置

创新网络中网络节点的数量上限设定为N,存在Tm个演化阶段(m=1,2…,w),b1、b2、b3和b4分别代表溯源型、知识源共享型、扩散源共享型以及结盟型知识搜索行为。仿真模型演化规则具体设置如下:

第一, 网络节点增长规则:当网络节点总数小于N时,每个演化阶段新增n个节点;当网络中节点总数达到N时,停止新增节点。

第二, 网络联系增长规则:每个演化阶段新增e条联系。在模型S1中,联系增长规则b∈(b1,b2,b3,b4),并遵循动态平衡演化机制;在模型S2中,联系增长规则b∈(b1,b2,b3)。

第三, 当演化阶段达到Tw时,网络演化结束。

2.2.3 仿真模型常数参数设置

对涉及模型初始状态的6个主要常数参数,本研究设置如表1所示。其中,参数N0、n 与N的数值设置借鉴吕一博等[31]关于集群网络增长模型的研究。参数e、w的数值设置借鉴Stadtfeld等 [12]基于实证数据构建的符号社会网络演化模型设置。

2.3 指标参数

创新网络是一个有向符号网络,故测度指标选择应考虑其对有向网络和符号网络的适用性。目前,针对有向网络和无符号网络结构的评价指标体系研究日趋成熟,而针对符号网络结构的指标开发和研究则刚起步,这一方面导致传统指标无法延续测度意义,另一方面可能造成部分甚至全部的负联系信息遗失[32-34]。如何定位负联系的作用与意义,合理处理正负联系之间的作用关系,是创新网络结构分析的关键和难点。

本文关注的问题是负联系对创新网络结构演化的影响和作用机制,而非负联系本身。因此,借鉴Schuler(2021)的思路,将负联系视为不可见联系,在分析网络结构时,选用传统经典指标——忽略负联系,对比分析符号网络S1和无符号网络S2的正联系拓扑结构特征。

(1)在考察创新个体网络地位时,主要选择节点中心度指标进行测度。具体来说,采用度数中心度(Degree)考察节点活跃性,采用接近中心度(Closeness)考察节点对网络的依赖程度,采用中间中心度(Betweenness)考察节点在网络中的控制力水平。

(2)在考察创新网络动态结构特征时,主要选择聚集系数C、平均路长L、E-I分派指数和网络互惠性R进行分析。其中,节点聚集系数的计算公式为:

式中,ki為节点i的网络联系数目,Ei为ki个节点间实际存在的边数,N为网络节点总数。特别地,当ki=0或1时,Ci=0。

网络聚集系数为:

式中,C∈[0, 1],C=0当且仅当节点均为孤立点;C=1当且仅当网络是全局耦合的,即网络中任意两个节点都是直接相连。

有向网络中平均路长的计算式为:

式中,di→j表示节点i到j的距离,N为网络节点总数。

分派指数E-I的计算式为:

式中,EL表示子群体间的联系数,IL表示子群体内的联系数。

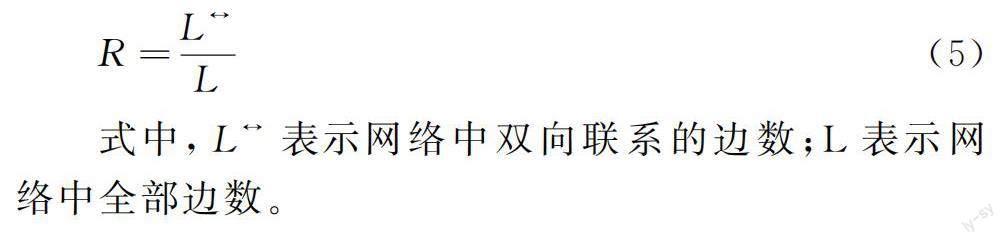

网络互惠性计算公式为:

R=L?L(5)

式中,L?表示网络中双向联系的边数;L表示网络中全部边数。

3 仿真结果输出与分析

针对构建的存在负联系和无负联系两种知识搜索驱动的创新网络多主体仿真模型S1与S2,分别在嵌套JUNG工具包的Java编程语言集成开发环境Eclipse平台上进行仿真模拟。工具包JUNG的全称是“Java Universal Network/Graph framework”,是利用Java语言编写的网络图算法与可视化的开源工具包项目,其目的是为开发关于图或网络结构的应用程序提供易用、通用的基础架构[34]。在Eclipse平台上,利用Java语言调用JUNG工具包的各种功能,可以方便地构造图或网络的数据结构,应用经典算法,如聚类、最短路径、最大流量等,编写和测试用户自己的算法以及可视化数据网络图。

将S1和S2网络模型各自运行100次,对输出结果取均值进行分析。两种状态的创新网络拓扑演化仿真输出结果如图6所示。其中,Ti(Ni, E+, E-)代表演化阶段,Ni为节点数,Ei+为正联系数,Ei-为负联系数,图中所示为100次仿真结果的均值。由于S2状态下不存在负联系,故Ei-取值恒为0。

3.1 创新个体的网络地位差异

3.1.1 度数中心度分布——创新个体活跃性

节点的度数中心度(以下简称“度值”)反映其参与网络活动的积极性。在创新网络中,由于知识具有流动性,网络联系是有方向的,所以对个体度值需要从入度(in-degree)和出度(out-degree)两个方面考察。在本研究中,创新个体的知识搜索方向与知识流相反,出向箭头表示个体搜索外部知识,入向箭头表示个体对外输出知识。

创新网络的度值分布情况如图7所示。从中可以观察到,S1网络的度值分布范围较窄,超过97%的个体入度和出度分布在[1, 10]与[1,8]的离散区间内;而在S2网络中,个体的入度和出度分别分布在[0, 26]与[0, 20]的离散区间内,具有明显的“长尾”特征。创新个体的度数中心度分布结果表明,负联系会普遍削弱创新个体在整体网络中的活跃性,但同时也缩小了不同个体间的创新活跃性差距。

3.1.2 接近中心度分布——创新个体依赖性

接近中心度(以下简称为“接近度”)表示点到达整个网络其它所有节点的难易程度以及其对网络的依赖性。在创新网络中,个体的接近度值越大,表明其与网络其它成员越接近,通信效率越高,同时也暗示其对网络的依赖性越大。

图8展示了创新网络接近度分布情况。从中可以观察到,从整体来看,S1网络的接近度分布曲线类似于S2曲线向左平移。具体来看,在S1网络中,约80%创新个体的接近度集中分布在(0.1, 0.4]内。其中,9.59%分布在(0.1, 0.2]内,57.19%分布在(0.2, 0.3]内,14.05%分布在(0.3, 0.4]内。而在S2网络中,接近90%创新个体的接近度集中分布在(0.3,0.5]内。其中,51.73%在(0.3, 0.4]内,37.39%分布在(0.4, 0.5]内。创新个体的接近中心度分布情况表明,负联系会减小节创新个体的接近度值,削弱其对整体网络的依赖程度。

3.1.3 中间中心度分布——创新个体的控制能力

中间中心度(以下简称为“中间度”)反映了节点在网络中对其余节点的控制能力,其值在[0, 1]内。在创新网络中,个体中间度反映其对其它成员知识信息流动的控制力,当中间度为0时,意味着该个体无法影响其它成员间的知识交流;如果为1,则表明其完全掌控了网络中的知识流动。

图9展示了网络的中间中心度分布情况,从中可以观察到,中间度值普遍偏小,即创新个体对整体网络控制乏力。剔除[0, 10-2]的极低值范围,仅以(10-2, 100]的中间度值分布为分析对象。在(10-2, 10-1]内,S1网络的中间度布曲线在S2的下方,而在(10-1, 100]内曲线位置反转。其中,S1和S2在(10-2, 10-1]内,分别分布了47.94%和55.91%的创新个体;在(10-1, 100]内,分别分布了10.78%和4.13%的创新个体。节点中间中心度的分布情况表明,绝大部分创新个体对网络中知识流动与信息传递的控制力较弱,只有少数节点具有一定掌控能力。在S1网络中,具有一定控制力的节点数目是S2网络的2倍以上,意味着负联系会分散创新网络的控制权,有助于缓解知识与信息垄断现象。

3.2 创新网络演化的动态结构特征

3.2.1 聚集系数C和平均路长L——网络整体小世界结构与凝聚性

“小世界”是对网络凝聚性的形象描述,具有小世界结构特征的网络往往拥有较大的聚集系数和较小的平均路长[35]。图10与图11分别展示了S1网络和S2网络的聚集系数以及平均路长变化情况。从中可以观察到,负联系对聚集系数和平均路长具有显著影响。具体来看,S1网络的聚集系数值始终低于S2网络,除网络早期形成阶段外,在创新个体稳步增长的过程中,二者聚集系数的差值相对稳定;当个体数目饱和(T19)后,差值开始逐渐变大。平均路长则恰好相反,在网络演化过程的绝大部分时间里(T1~T46),S1网络的平均路长数值高于S2网络。聚集系数和平均路长的变化趋势表明,随着创新个体间广泛而频繁的交流互动,创新网络的小世界特征愈发显著,网络凝聚力不断增强。这与社会网络的代表性研究人物——Coleman(1988)、Moody(2004)的研究观点相似,即网络凝聚力源自个体互动过程中建立的正联系[36-37]。

3.2.2 互惠性R——网络平等性

互惠性一方面反映了网络中知识双向流动的自由度,较高的互惠性意味着创新个体普遍参与网络知识创造、转移和扩散。另一方面,互惠性在一定程度上衡量了网络内联系双方地位的平等性,互惠性越高,创新个体间越平等,越有利于个体开展知识搜索活动及提高实施效果。图12展示了创新网络的互惠性变化情况。从中可以观察到,随着演化的推进,S1与S2网络均保持了相对稳定的互惠性。具体来看,在经历了短暂的剧烈震荡后,S1的互惠性明顯高于S2——前者的网络互惠性近似于后者的2倍。网络互惠性变化趋势表明,负联系会使创新个体间地位更加平等。此外,网络中心度分布情况也与此相似。

3.2.3 分派指数E-I——网络派系特征

图13显示了创新网络分派指数的变化情况。从中可以观察到,在演化过程中,网络S1与S2分派指数差异明显,即二者表现出不同的派系特征。具体来看,在经历早期短暂的震荡之后,网络S2存在一定的派系现象,其分派指数值在相当长的演化时间内(T12~T35时间阶段,21个时间步内)围绕-0.35小幅波动。而在演化中晚期阶段,在T35~T50时间范围内开始逐渐增大,并不断向0值靠拢。这表明在网络S2中不同派系间彼此融合,网络逐步向一体化趋势发展。相较于网络S2,网络S1则一直维持鲜明的派系特征,其分派指数值一直在-0.6附近小幅震荡。分派指数E-I的变化趋势表明,负联系不仅会加剧创新网络中的派系分化现象,还会抑制派系间彼此融合。

4 仿真结果讨论

通过上述分析可知,负联系对创新网络网络结构演化的影响主要体现在三方面:一是在负联系的影响下,创新个体间的地位差距会缩小,地位相对平等,具体表现为演化末期个体的中心度集中分布区间变窄,以及演化过程中创新网络表现出较高的互惠性(R);二是负联系会抑制网络整体的小世界现象,降低网络凝聚力,具体表现为数值较低、增幅缓慢的聚集系数(C),以及较大的平均路长(L);三是负联系会加剧创新网络的派系分化现象,阻碍派系间融合,具体表现为长期在-0.6附近小幅浮动的分派指数(E-I)数值。上述3种影响效果之间存在一定关联性,需要进一步讨论负联系对创新网络的影响和作用机制。

从个体层面来看,当创新网络中存在负联系时,创新个体关系不再是简单的互动或陌生。创新个体在合作伙伴选择上存在明显的“喜恶”偏好,这决定了其所在的“圈子”和不能融入的“圈子”,因此网络关系会呈现出较为明显的派系特征。值得注意的是,虽然以往研究也提到了网络中的“物以类聚”“人以群分”的派系现象,但绝大多数都是建立在无符号网络的假设基础上,弱化或忽视了负联系的影响和作用机制。实际上,按照以往的模型假设,当个体数目达到上限值之后,网络会朝向一体化趋势发展,并最终演化成为一个“乌托邦”式的完全连接的网络,即成员间彼此都是朋友和伙伴,图12展示的网络S2中E-I曲线的变化趋势呼应了这个推论,而这显然与现实中的创新网络结构情况不符。因此,负联系与正联系共同决定网络派系特征。

当创新个体存在明显的喜恶偏好时,其会更加依赖派系内的知识交流,同时,屏蔽派系外,尤其是敌对派系的知识。此时,创新个体对派系的依赖性更强,知识搜索行为主要发生在派系内而非派系间,派系内个体同时扮演知识搜索者与输出者/扩散者的概率大增,个体间联系更为紧密。具体表现为派系内新联系和具有双向知识流动的关系数目大幅增加,派系的平均路长缩短和互惠性提升,进而导致网络整体的平均路长快速下降(如图10的T19~T50段所示),以及整体互惠性的提升,如图11所示。在这种情况下,派系内会表现出较强凝聚力,网络的局部小世界现象较为明显,而这与传统观点——网络凝聚力取决于正联系存在一定偏差。综合前述分析结果,可以推断负联系对创新网络凝聚力和小世界现象的影响及作用机制是复杂的。一方面,负联系会通过抑制网络正联系、增强拓扑性(图5),从而削弱创新个体间的凝聚程度,弱化创新网络整体的小世界结构特征。另一方面,由于负联系的存在,个体对派系的依赖性增大,进而促使派系内个体间联系更紧密,从而导致派系内的凝聚力和小世界现象更显著。

5 结论与展望

5.1 研究结论

本研究在现有文献基础上,将创新网络视为一个复杂系统的符号网络,其结构演化是由创新个体网络行为推动的自下而上过程。首先,出于简化研究、降低复杂性等方面考量,借鉴吕一博等(2014)的研究思路,将创新个体网络行为限定为知识搜索行为。在此基础上,通过引入符号网络的结构平衡和动态平衡思想,构建创新个体知识搜索行为的演化分析框架,将创新个体的知识搜索行为界定为知识溯源型搜索、知识源共享型搜索、扩散源共享型搜索和结盟型搜索4种基本类型,并识别了知识搜索过程中的“Ⅰ型屏蔽”和“Ⅱ型屏蔽”现象,分析了知识搜索行为的动态演化机制。随后,自下而上地构建创新网络演化的多主体仿真模型,研究负联系对创新网络结构演化的影响和作用规律,获得如下研究结果:

(1) 负联系会缩小创新个体间的地位差距,使个体地位更加平等,进而促进创新个体更加踊跃积极地参与网络知识创造、转移和扩散过程。

(2)负联系会使创新网络始终保持鲜明的派系特征,并阻碍派系间融合,使创新个体更加依赖于其所在的派系。

(3)与现有绝大多数文献的观点和结论不同,本文研究结果显示,创新网络的凝聚性不仅取决于创新个体交流互动过程中建立的正联系,还受到负联系的复杂影響。具体地,一方面,负联系会通过抑制网络正联系、增强拓扑性,从而削弱创新个体间的凝聚程度,弱化创新网络整体的小世界结构特征;另一方面,由于负联系的存在,个体对派系的依赖程度增大,进而使派系内的个体间联系更紧密,从而导致派系内的凝聚力和小世界现象更显著。

5.2 理论贡献

与人际网络、社交网络、国际网络等其它形式的社会网络、复杂网络相似,负联系也广泛存在于组织创新网络中,在解释创新个体网络行为、创新网络结构演化等方面具有不可忽视的作用。与前几类网络相比,具有长周期、连续性的组织关系数据获取难度较大,因此现阶段鲜有研究将组织间创新网络视为符号网络,而考察符号创新网络结构演化的探索则更为稀缺。在此情况下,本文聚焦负联系影响下的创新网络结构演化特征与规律,在一定程度上丰富和发展了社会网络、复杂网络领域的符号网络研究以及创新管理领域的创新网络研究,充分体现了本研究的理论贡献。

具体地,第一,区别于经典的实证研究或问卷调查范式,本研究采用多主体建模仿真方法研究负联系对创新网络结构演化的影响,为引入负联系或符号网络框架下的创新网络研究提供了新的研究思路和研究视角;第二,本研究通过引入符号网络的结构平衡和动态平衡思想,将企业知识搜索行为界定为知识溯源型搜索、知识源共享型搜索、扩散源共享型搜索和结盟型搜索4种基本类型,丰富了知识搜索研究;第三,基于四类知识搜索行为,本研究构建了负联系影响下的企业间创新网络结构演化多主体仿真模型,丰富了多主体建模仿真方法在创新网络、社会网络和复杂网络领域的应用。

5.3 研究局限与展望

需要特别指出的是,由于研究问题的复杂性、仿真与现实还原等方面的限制,本研究在以下两个方面尚存在局限:

首先,创新个体存在多种典型网络行为,例如基于互惠(reciprocity)机制的重复—双向连接、基于传递性(transitivity)机制的中间人—三角环连接、基于声望(popularity)机制的偏好连接等,每个基本类型又下辖多种子类。本研究将创新个体的网络行为限定为基于网络传递性机制的知识搜索行为,这将导致以此为基础建立的创新符号网络多主体仿真模型的普适性有限。

其次,对多主体建模方法而言,虽然其能在一定程度上克服实证研究数据获取困难的短板,但该方法在创新网络领域的应用才刚起步,模型与现实对应方面仍存在较大进步空间。主要体现在,仿真模型中的个体行为无法与企业现实的网络行为较好地对接,计算机语言所描述的个体行为过于简单和抽象,而企业现实网络行为较为复杂和具体。这使得通过仿真实验所得出的相关结论难以令人理解和信服。此外,网络结构是网络功能和绩效的体现,对创新网络结构演化有重大影响的负联系也必将会对网络创新绩效的变化趋势产生显著影响,而本文研究未涉及这一重要子问题。因此,在未来研究中,仍需在创新个体网络行为以及网络结构与网络绩效对应关系两方面开展更深层次的分析。

参考文献:

[1] GIULIANI E. Network dynamics in regional clusters:evidence from Chile[J]. Research Policy, 2013, 42(8): 1406-1419.

[2] 石乘齐. 基于组织间依赖的创新网络演化模型及仿真研究[J]. 管理工程学报, 2019, 33(1): 12-22.

[3] CHENG L, LYU Y, SU J, et al. Inbound openness and its impact on innovation performance: an agent-based and simulation approach[J]. R&D Management, 2020, 50(2): 212-226.

[4] RIBEIRO P, MARQUES T S, SANTOS H. Innovation networks anchored into a regional scale: looking for smart specialization tendencies in the portuguese Centro Region[C]//Third European Conference on Social Networks EUSN 2017. 2017.

[5] MENG F, MEDO M, BUECHEL B. Whom to trust in a signed network? optimal solution and two heuristic rules[J]. Information Sciences, 2022, 606: 742-762.

[6] SCHULER P. The broker's invisible ties: brokerage and balance in signed networks[EB/OL]. 2021. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1595002&dswid=-8610

[7] HARRIGAN N M, LABIANCA G J, AGNEESSENS F. Negative ties and signed graphs research: stimulating research on dissociative forces in social networks[J]. Social Networks, 2020, 60: 1-10.

[8] TEIXEIRA A S, SANTOS F C, FRANCISCO A P. Emergence of social balance in signed networks[C]//International Workshop on Complex Networks. Springer, Cham, 2017.

[9] KEUCHENIUS A, T?RNBERG P, UITERMARK J. Why it is important to consider negative ties when studying polarized debates: a signed network analysis of a Dutch cultural controversy on Twitter[J]. PloS one, 2021, 16(8): e0256696.

[10] SUMMERS T H, SHAMES I. Active influence in dynamical models of structural balance in social networks[J]. EPL (Europhysics Letters), 2013, 103(1): 18001.

[11] LERNER J. Structural balance in signed networks: separating the probability to interact from the tendency to fight[J]. Social Networks, 2016, 45: 66-77.

[12] ISAKOV A, FOWLER J H, AIROLDI E M, et al. The structure of negative social ties in rural village networks[J]. Sociological Science, 2019, 6: 197-218.

[13] STADTFELD C, TAK?CS K, V?R?S A. The emergence and stability of groups in social networks[J]. Social Networks, 2020, 60: 129-145.

[14] YANG S W, TRINCADO F, LABIANCA G J, et al. Negative ties at work[M]//Social networks at work. Routledge, 2019: 49-78.

[15] 呂一博, 程露, 苏敬勤. 知识搜索行为与区域创新网络演化:一个多主体仿真研究[J]. 系统工程学报, 2014, 29(6): 725-733,753.

[16] ROPER S, LOVE J H. Knowledge context, learning and innovation: an integrating framework[J]. Industry and Innovation, 2018, 25(4): 339-364.

[17] BURT R S. Structural holes versus network closure as social capital[J]. Social Capital, 2017: 31-56.

[18] MOLLENHORST G, V?LKER B, FLAP H. Shared contexts and triadic closure in core discussion networks[J]. Social Networks, 2011, 33(4): 292-302.

[19] YIN H, BENSON A R, UGANDER J. Measuring directed triadic closure with closure coefficients[J]. Network Science, 2020, 8(4): 551-573.

[20] FENG D, ALTMEYER R, STAFFORD D, et al. Testing for balance in social networks[J]. Journal of the American Statistical Association, 2022, 117(537): 156-174.

[21] FRITSCH M, KAUFFELD-MONZ M. The impact of network structure on knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of regional innovation networks [J].The Annals of Regional Science, 2010, 44(1): 21-38.

[22] SNIJDERS, TAB, PATTISON P,et al. New specifica-tions for exponential random graph models [J]. Sociological Methodology, 2006, 36(1):99-153.

[23] ROBINS G, PATTISON P, WANG P. Closure, connectivity and degree distributions: Exponential random graph (p*) models for directed social networks [J]. Social Networks, 2009, 31(2): 105-117.

[24] KIRKLEY A, CANTWELL G T, NEWMAN M E J. Balance in signed networks[J]. Physical Review E, 2019, 99(1): 012320.

[25] YAP J, HARRIGAN N. Why does everybody hate me? balance, status, and homophily: the triumvirate of signed tie formation[J]. Social Networks, 2015, 40: 103-122.

[26] ESTRADA E, BENZI M. Are social networks really balanced [EB/OL]. 2014. https://arxiv.org/abs/1406.2132.

[27] HUMMON N P, DOREIAN P. Some dynamics of social balance processes: bringing Heider back into balance theory[J]. Social Networks, 2003, 25(1): 17-49.

[28] GAWRONSKI P, GRONEK P, KULAKOWSKI K. The Heider balance and social distance[J]. Acta Physica Polonica B, 2005,36(8):2549-2558.

[29] MARVEL S A, KLEINBERG J, KLEINBERG R D,et al. Continuous-time model of structural balance[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(5): 1771-1776.

[30] HOWELLS J. Intermediation and the role of intermediaries in innovation [J]. Research policy, 2006, 35(5): 715-728.

[31] 呂一博, 程露, 苏敬勤. “资源导向” 下中小企业集群网络演进的仿真研究[J]. 科研管理, 2013, 34(1): 131-139.

[32] BONACICH P, LLOYD P. Calculating status with negative relations [J]. Social Networks, 2004, 26(4): 331-338.

[33] KAMVAR S D, SCHLOSSER M T, GARCIA-MOLINA H. The eigentrust algorithm for reputation management in p2p networks [C]//Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web. ACM, 2003.

[34] O'MADADHAIN J, FISHERD, SMYTH P, et al. Analysis and visualization of network data using JUNG[J]. Journal of Statistical Software, 2005, 10(2): 1-35.

[35] WATTS D J, STROGATZ S H. Collective dynamics of 'small-world' networks [J]. Nature, 1998, 393(6684): 440-442.

[36] COLEMAN J S. Social capital in the creation of human capital [J]. American Journal of Sociology, 1988, 94: S95-S120.

[37] MOODY J. The structure of a social science collaboration network:disciplinary cohesion from 1963 to 1999[J]. American Sociological Review, 2004, 69(2): 213-238.

(責任编辑:胡俊健)

The Effect of Negative Links: How Innovation Network Evolves

Cheng Lu1, Li Li2

(1.School of Maritime Economics and Management, Dalian Maritime University, Dalian 116024, China;

2.College of Economics and Management, Zhengzhou University of Light Industry,Zhengzhou 450002, China)

Abstract:Combining the structural balance theory and the dynamic balance theory, this paper focuses on the influence mechanism of negative links of the inter-organizational innovation network structure. To overcome the difficulty of the acquisition of empirical data, the paper conducts an agent-based modeling and simulation research. An inter-organizational innovation network is composed of a group of firms or organizations whose network behaviors contribute the bottom-up result of network evolution.In order to reduce unnecessary complexity, the paper limits firms' network behavior as firms' knowledge search which is based on the "triadic" network mechanism.Then it identifies four kinds of knowledge search behavior of innovative agents or firms, two kind of shielding phenomenon and the dynamic characteristics of knowledge search behavior, and finally builds a multi-agent model to simulate inter-organizational innovation network evolution process of innovation network.

It is found that at first negative links will fill the status gaps between the individual agents and keep the whole innovation network at a high level of equality. Secondly, negative links will be make the whole innovation network keep an arresting faction structure and hinder the convergence between factions. Thus, individual agents will be dependent on their factions strongly. At last, different with the previous conclusions, the paper shows that the network cohesion depends not only on the well-known positive links which represent knowledge sharing and knowledge collaboration, but also on negative links which represent hostility, confrontation and knowledge blocking. On the one hand, negative links will suppress the increasing trend of innovation network's positive topology and weaken the small-world phenomenon of the whole network. On the other hand, under the influence of negative links, the individual agent increases the reliance on its own fraction, which leads to closer contact between individual agents within factions.

The theoretical contribution of this paper is reflected in three aspects. First this study uses the multi-agent modeling and simulation methods to study the impact of negative connections on the evolution of innovation network structure, providing new research ideas and research perspectives for the introduction of negative connections or innovation networks under the framework of symbolic networks. Secondly, it defines enterprise knowledge search behavior as "knowledge traceability search", "knowledge source sharing search", "diffusion source sharing search" and "alliance search" by introducing the idea of structural balance and dynamic balance of symbolic networks, and enriches knowledge search research.Thirdly, on the basis of the four types of knowledge search behaviors, this study builds a multi-agent simulation model for the evolution of inter-enterprise innovation network structure under the influence of negative connections, which enriches the application of multi-agent modeling and simulation methods in innovation networks, social networks and complex networks.

The limitations of this paper are reflected in the following two aspects. First of all, there are many typical network behaviors of innovative individuals,and each basic type governs multiple seed classes. In this study, the network behavior of innovation individuals is limited to the "knowledge search behavior" based on the network transmission mechanism, which will lead to the universality of the multi-agent simulation model of innovation symbol network established on this basis to a certain extent. Secondly, for the multi-agent modeling method itself, although it can overcome the difficulties in obtaining empirical research data to a certain extent, the application of this method in the field of innovation networks has just started, and there is still much room for progress in the corresponding aspects of the model and reality, mainly reflected in that the individual behavior in the simulation model can not be well connected with the actual network behavior of enterprises. The individual behavior described by computer language is too simple and abstract, while the real network behavior of enterprises is more complex and specific. This makes the relevant conclusions difficult to understand. In addition, network structure is the embodiment of network functions and performance, and the negative relationship that has an important impact on the evolution of innovation network structure is not involved in this study. Therefore, in the future research, it is necessary to carry out a deeper expansion in the innovation of individual network behavior and the corresponding relationship between network structure and network performance.

Key Words:Innovation Network; Negative Links; Knowledge Search; Network Evolution