赛文(上)

2023-09-28杨万米

杨万米,主要创作儿童文学作品、科幻小说和散文。作品见诸《三联生活周刊》《人民周刊》《少年文艺》《儿童文学》《读友》《科幻世界·少年版》等,曾获新华网“风花雪月”散文二等奖、“大白鲸”原创幻想儿童文学一等奖、“读友杯”儿童文学优秀奖、“温泉杯”童话大赛银奖等奖项。

公元2526年9月13日,一队编号为E5791的修理机器人到达科德韦尔25星团,修理银河系外缘的一颗量子通信器信标,经过一天又26小时……

是26小时吗?E5791-1机器人敲敲脑壳,把时钟校准了一下,是23小时32分钟。信标核心暴露出的激发态粒子强烈的黑体辐射干扰了机器人大脑芯片里的量子谐振子,使处理器的时钟周期出现无规律跳动,不过芯片有自我矫正功能,不会陷入永久的错乱。

经过一天又23小时32分钟的紧张修理后,他们完成了工作,跟来时一样,将乘坐机器人专用火箭穿过虫洞,返回位于地球上的量子通信总部交差。事情发生在他们返航时。

一般来说,修理机器人是不会出故障的,即使发生上述情形,偶然被干扰,他们的处理器也能很快自我纠错,否则他们就成了被修理机器人,无法担当重任。意外发生在E 5791-7机器人正要将回收的螺丝钉塞进工具包的时候——也就是E 5791-1机器人敲自己脑壳的时候。

轻微的震动通过信标的金属外壳传到E 5791-7手上,他的手抖了一下。修理机器人的动作控制很精细,用上合适的工具可以精确到皮米级,他从没预料到这种需要增加握力的情形——螺丝钉从手中脱落了。螺丝钉飞得很慢,E 5791-7仿佛在眺望地平线上起飞的一只苍蝇,他漫不经心地看着。螺丝钉划出优美的弧线,像一个领着游客走向仙境的导游,从容、自信、善解人意,仿佛总憋着劲要给你一个惊喜。E 5791-7慢吞吞地伸出手重新抓住螺丝钉,就在这时,他看见了那个遥远的黑点。

他放大观察镜头倍率,看清楚那个黑点是一枚火箭的残骸。E 5791-7目不转睛地盯着它,立刻爱上了它。

如果你不明白修理机器人对火箭残骸的喜爱,不妨设想一下,你是个古代的机器人,老了,患有关节炎,有人放了一桶润滑油在你面前。你如果没在一秒钟之内扑上去把自己埋进油里面,我就不是人。

修理机器人天生的使命就是修理,这是他们活着的唯一目标。一枚成為残骸的火箭能让他忙上很长很长时间,也许能修好,也许修不好,但工作的快乐足以让他忘记时间的流逝。E 5791-7迅速构想了一下修理的流程,满足地叹了一口气。当他终于挪开视线把螺丝钉塞进工具包,转过身去,却发现他的同伴全都不见了。

我想,机器人毕竟是机器人,哪怕他们能修好量子通信器,你也很难说他们够机灵。如果是一群人类工人,肯定嚷嚷着收工了晚上喝一杯什么的,不会混账到没点一点人头就开船吧?

修理机器人专用的小火箭没有座舱,像根火柴棍儿,他们只要骑坐在上面就行,它不提供任何维生系统,只在穿越虫洞时生成保护力场。这很省钱,却也使它安静得像一只乌龟,但启动得比兔子还快,来不及提醒E 5791-7,他的同胞都已经上了船。

同胞们悄无声息地走了,把本该坐在最后一个位置的E5791-7丢在远离基地28万光年的太空。他们可能永远不会知道他是在哪里走丢的。

E5791-7茫然地看着眼前的信标,这只是连接虫洞两头量子信号的中继器,没有量子通信器终端,它无法发出任何信息。E 5791-7还小,这是他进行的第三次任务,生活经验接近于零,看着漆黑的太空,他或许产生了一丝恐惧——我不知道,他到现在也没能说清楚,修理机器人不善于表达感情。

E5791-7把目光转向远处那个小黑点,又兴奋起来。他启动了微型氦3-推进器,向最近的小行星(13479261587) 2258 HM63飞了过去。

火箭残骸像卫星一样围绕着小行星,是我故意放在那儿的,但不是为了吸引机器人。

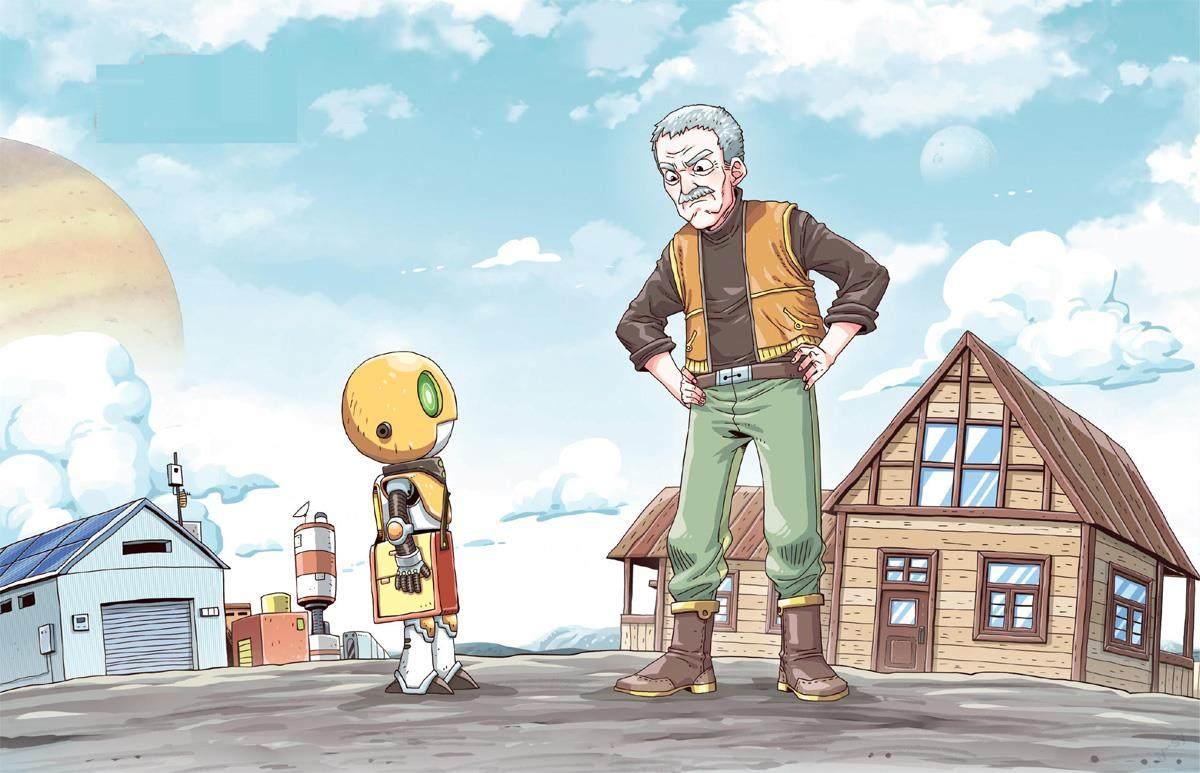

E 5791-7看上去有点儿狼狈,主要原因是他的工具包被烧得漆黑,他的大眼睛和圆圆的脸倒显得很镇定。事实上,他似乎有着了不得的英雄气概,并不在意自己只有一米高,那劲头仿佛在说,看吧,我没用防护就冲进了大气层!他的眉毛上面还抹了两道烧焦的纤维污渍,为他增添了一种战场归来的豪迈。

他告诉我,虽然他竭力减低速度,但工具包不是为高速穿越大气层设计的,没被烧成灰已经算给面子了。

“你怎么进来的?”我疑惑地问,下意识地看了一眼门边的警报器,一切正常。当然了,如果行星力场被破坏,空气就会流失,我的世界绝不会这么安静。

得知他的身份后,我放下心,修理机器人的身份标识允许他们通过任何屏障,这是法律规定的。不幸的是,法律还规定,银河系公民必须为修理机器人提供便利,并且不能拒绝他们合理的不损害公民权益的要求。

他说:“因此,我请求在你的小行星安顿下来。”

他说的是“请求”,但我能拒绝吗?我完全可以拒绝他,只要我不在乎面带微笑、裤兜里揣着电击枪的法务人员,也不在乎监狱的高墙,不介意在“没人性的老混蛋”“不讲公德的社会败类”这样的骂声中度过晚年。

修理机器人是公务人员,是不拿工资的社会支柱,我当然知道,可我情愿他们给他发工资,而不是给予一些莫名其妙的公民权——特别是这些权利竟来找我这样离群索居的老家伙讨要。

E 5791-7耐心地等待着,像一只安静的小狗。他的大小也跟一只斯塔比嚎犬差不多,我以前养过一只,半年前死了,它的窝还在后门外边保持着原样。如果他能待在狗窝里,对我的影响大概能降到最低,可是……让公务人员住狗窝,是不是犯法的?我努力回想着,但我对这种事完全没有印象。

我问:“你对住处有什么要求吗?”

“没有,”他干脆地说,“我是修理机器人,能在零下200至3000摄氏度的温度和任意湿度正常工作,耐强酸强碱,抗压2980兆帕,屈服强度1660兆帕——”

我转身向屋后走去,他跟着我绕过墙角,到了狗窝前。

“这个可以吗?”我试探着问。

“可以。”他答过,趴下身子,钻进了狗窝。

“那么,晚安了。”我略带尴尬地说。这是我第一次跟修理机器人打交道。他盘腿坐在斯塔比嚎犬的故居里面,透过圆形小窗偷瞄我。他大概也是第一次跟人打交道,他刚才说了,这仅仅是他的第三次工作任务。这次倒霉的任务让他遭了殃,也让我遭了殃。

E 5791-7很聪明,他说要在我这儿“安顿下来”,而不是“避险”,可见他一眼就看出我这个荒僻的小行星没有量子通信器,而我是个与世隔绝的孤老头子,不大可能古道热肠地去给他找援助。他不得不在我的小行星定居了。

他找我要了些补飞船的碳铪粉,把工具包修得焕然一新。我看出他给工具包喷上了黑色的塑性涂层,这样能耐更高的温度,显然是为穿越大气层准备的。这是好事,我很欣慰,说明他想着有朝一日能凭自己的力量离开。如果他真打算像一只宠物狗那样陪着我,我肯定活不长。

头一个星期,E 5791-7谨慎地跟我保持距离。这非常好,不然在自己家我还要刻意回避陌生的闯入者,那会令人相当生气,搞不好我会把自己气死。

他整天挎着工具包跑来跑去,搞得像备战一样,似乎有无穷无尽的工作要做,我基本上碰不着他。我并不担心,他是修理机器人,对我的星球不会有什么损害,然而一个闯入者在我的土地上乱窜,我还是想了解一下情况。可是我也没办法跟着他,虽然他个子矮小,像斯塔比嚎犬直立时一样只到我的腰部,可他是机器,永远不会疲劳,而我是个78岁的老家伙。他是聚变电池驱动的合金,我是碳水化合物驱动的蛋白质,除了阅历,我没有比得上他的。

过了一个星期,他来告诉我:“你这儿有不少设备出了故障。”他给我罗列了一长串损坏清单,太阳能电池阵有两块翼板出现了裂缝,水处理中心的罐体内部积了很多水垢危害到电磁阀,垃圾处理中心粉碎机的全部20片桨叶都变形了,灌溉系统的3号、了号、14号喷头被水垢堵塞,超音波功率不足造成藻类繁殖阻塞了过滤器,等等。

“知道了。”我说。这有什么稀奇呢?这些设备都有十年了,还从来没有大修过。

“不用多长时间我就能修好。”他说。

“不用。”我直截了当拒绝他。我可不喜欢别人插手我的星球,他是修理机器人没错,但我没请他来。

“不修?”

“我自己修。”

他的眉头微微皱起,显得很困惑——或者说是生气,我还不懂得怎么分辨机器人脸上微妙的表情变化。有一瞬间我感觉自己说错了话,担心他会扑过来把我捏扁。他是人类的好帮手,没错,但他也是目标极其明确的机器人。你不让一个修理机器人修东西,无异于夺走美食家嘴边的一盘(或很多盘)佳肴,他要跟你拼命也在情理之中。

好在这是一个善良的机器人,他完全没有为了实现目标而消灭我的意思,只是安静地坐在那儿。我为把他想得那么恶劣而羞愧,同时也为自己羞愧。我怎么会怕死呢?他要捏扁我,就捏扁好了,跟等着时间慢慢将我腐蚀不是一回事吗?

此后E5791-7就安静地坐在那儿了。不,他不是一直坐在那儿,要是那样我倒可以避开他。他总是在我进了客厅之后,跑来坐在我对面。绝对安静,要不是眼睛每隔六秒眨一次,我会怀疑他死机了。

这让我别扭得发疯。虽然他没有发出一点儿声音,可他看着我。一开始他还东张西望,打量我的屋子,注意看我吃的什么,琢磨我手上拿的任何东西,过了几天他就失去了兴趣,什么也不干了,只是正襟危坐盯着我。这是一种坚决的态度,仿佛在说:瞧,你不让我干活,我无事可做了,只能盯得你心里发毛,浑身起鸡皮疙瘩,这不是我的错。

他就是个六秒跳动一下的老古董座钟,基于法律规定,他并没有打扰我,我不能撵他走。我觉得他在精神上干扰了我,可是司法部门不会认同这种似是而非的指控。要么我就跟他相对无言地坐着,要么我坐牢,没有别的选择。

两害相权取其轻,我决定放弃我的原则,让他修东西去。我的原则不是不让别人帮我干活,而是不让别人打扰我的生活,眼下无论如何都要被打扰了,那我就要变通一下。如果我硬要跟法律较劲,那也等于法律打扰了我的生活,我才没有那么笨。

“E5791-7,听说有几个灌溉喷头堵住了,你去修一下吧。”我打破了将近一个星期的沉默对峙,对他说。

“真的?”他从椅子上蹦起来。

我觉得不能让他以为这是理所当然的事,就说:“你不想修就算了,我也不是非得让你修。”

“想,我太想修了!”他迅速跑了出去。

我太天真了,對不对?修理喷头对他来说只能算实习生的工作,即使他精益求精把电磁阀也擦得像新的一样,不到半天也全部完成了。到了晚上,他又回来盯着我吃饭,让那盘我为摆脱困境精心烹制的香气扑鼻的诱人晚餐失去了全部诱惑力。

“太阳能电池板的裂缝到底有没有影响功能?你去看看,不一定要修。”我只好再抛给他一个诱饵。

一天。

“E5791-7,你说垃圾粉碎机出了毛病,最好还是详细检查——”我抛出最大的诱饵,话音未落他就冲出门去。

半天一夜。

这可恶的机器人晚上也不休息,他当真不明白我是为了摆脱他才把工作交给他的吗?机器人非得这么卖力地干活才算合格品吗?我很苦恼,可又不能故意把设备弄坏,那可能会造成他的程序崩溃,以为自己工作没完成。

好在我们开始说话了,我不像之前那样感到浑身不自在了——E5791-7当然从没感觉不自在,我敢说他能坐在那儿一万年都不动。真奇怪,最初是我不愿意跟他说话的,现在我倒希望他可以发出一些声音,不要像个隐藏在雕像里面的监视器一样默默盯着我。

既然正常交流了,我有时也壮着胆子要求他别老待在我房子里,出去随便转转。他倒是很听话,没有表示要控告我虐待机器劳工什么的。然而这管不了多长时间,他有时真的只围着房子转一圈就又回来了。我不好老是赶他出去,毕竟他没有做什么错事,而且还帮我修了那么多设备。

唯一庆幸的是他不再像个待机的机器人,而是像个正常的家用机器人一样,东游西逛,左看右看,有时好奇地问几个愚蠢的问题,就像不谙世事的孩子。我想,就把他当作一个宠物吧,或者一个什么也不懂的孩子。我想到以前养小狗的时候并没有觉得麻烦,而且E5791-7又不需要专门照顾,我说服自己接受因不可抗力身边多了个陪伴者这一事实。

我要给他起个名字,喊那一长串代号太麻烦,我又不能叫他修理机器人。就好像你不能叫宠物狗为“狗”。这是惯例,我以前唤那条狗时就喊“毛豆”,虽然那不是我起的名字。

根据我的学识,给E 5791-7起个人类名字,可以是“老七”,或“赛文”,或“拐子”。“老七”會造成我家孩子很多的错觉,“拐子”使人误解我家的家风,因此我只能叫他“赛文”。

“赛文这个名字行不行?”我问。这毕竟不是给亲孙子起名,我得征求人家同意。

“行。”他很爽快,我马上意识到方圆数十亿千米内只有我一个人会叫他的人类名,名字对他并不重要。

接受了我给的名字以后,赛文跟我更亲近了。这完全不是我的本意。

他更加频繁地出现在我面前。几乎可以说,只要我一走出书房或卧室,他就像打虫洞里冒出来似的,突然出现。我吃饭,喝茶,看书,闭目养神,他都看着——不像以前那样目不转睛地盯着我,却坚持待在我旁边。我在田地里做农活时他也跟着,惹得我总要大声呵斥,要不然他就会把作物踩得乱七八糟。他在我身边待的时间越来越长,仿佛他是一个人类小孩儿,本来就住在我家似的。

我不能自欺欺人地说很高兴有这么一个过度活跃的小家伙做伴,我只能自欺欺人告诉自己,既然生活强行给我安排了这样的状况,那肯定有好的理由,比如预防提早得阿尔茨海默病。

这倒不是自我安慰,家庭医生例行检查后诊断说:“你的脑黑质和组胺都正常,你患脑部退行性病变的概率是7%,比上个月减少了3个百分点。”

不过它又说:“你的5-羟色胺和GABA受体含量偏低,患上焦虑症的概率提高了3%,请注意休息,避免过度劳累。”

生活就是这样,你想十全十美是不可能的。我只是被迫接受了赛文的存在而已。除了接受生活的安排,我还能干什么呢?

理论上说,赛文不但有智能,而且有感情,可我还是没办法把他当作一个生物来看。我老了,可能是早先的教育毁了我的思想,我总觉得机器人就是工具,是成本低廉的永动机,只要有电池就能干活。最主要的问题是,我并不想要任何陪伴,哪怕是一个真人,或一个真的宠物。

有时候我实在厌烦了赛文的陪伴,就同意让他修理某个东西,他就欢天喜地去干,给我一小段久违的独处时光。

就这样他几乎修理完了家里所有的设备。当然,他总是很自觉地等我开了口再动手,这让我愿意相信他没有耍手段用无声的压迫达到目的。虽然他有高智能,可是工程师总不至于把人类的狡诈也复制给他吧。

有时候,赛文不赖在我身边,不知跑哪去了——这种情况极少发生,但总会发生。就好像小行星在围绕SCR J07380851+38525493公转的10个月中,总有一天会绕行到虫洞后面,可以看见它遮挡了太阳的虫食一样。

赛文没有赖在我身边的时候,我有点儿恍惚,仿佛置身梦境一样。毕竟他强行登上我的小小星球已经三个月了,有时候人的适应性超出你的想象,我竟想不起独自一人活在这世上是什么样的了。或许我是真的老了。

恍惚中我听见控制台报警,赶忙走过去查看,报故障的是重力核心。

这可不是小事,重力核心是整个行星环境的基础设备,人造重力场就靠它实现,留住大气层的力场也靠它。没有它,小行星就是真空中的一块巨岩。

我仔细核查了故障原因,只是能量不足。我松了口气,能源棒十年没换过,它似乎比预计的还多用了一年。我从仓库找出新的能源棒,前往深井。

旧的能源棒还能坚持一个行星昼夜,也就是18个小时,我不用着急,但也要马上换掉,万一我睡过了头忘记这件事,赖以为生的小世界就彻底毁了。

深井就在房屋旁边,我进入前往6500米地下的电梯。建好后我还没下来过,在飞速下降的电梯里我胡思乱想起来,假如核心真的没电了,后果会怎么样呢?

地表一切没固定的东西都会飞走。土壤里的水在真空中沸腾而流失,离子会流失或固定不动,植物缺乏基本元素会死掉。不,在那之前,空气因为没有重力早就逃逸了,它们都会窒息。我也一样。或者是冻死的……反正都活不了。

只有赛文能活下来。可是关他什么事呢?他甚至不是这里的人。

一下到重力核心的控制室,我就飘了起来。重力核心没有重力,科学就是这么有趣。

我抓着固定栏杆来到电池盒边上,电量表显示着红艳艳的5%,这是最低极限了。我把新的能源棒插进备用卡槽,屏幕上变成绿油油的98%。

这个奸商!新的能源棒买了才两年,自然损耗这么大,肯定是翻新货。我把旧能源棒取出来,一边盘算用它砸奸商有多大胜算,一边飘回电梯。

电梯不开门。

我迷惑地返回去检查了电池盒和控制开关,一切正常。简洁的屏幕上显示出能源充足,外界电力足量、电场稳定。

那还有什么呢?外界电力足量,那么哪里不足量呢?内部……

该死的。重力核心内部是不带电的,人进来后必须放电,不然电场会把修理工吸到控制室的绝缘外壳上,头下脚上,什么也做不了。

放电是电梯的功能,然而我忘了给它下指令。

电梯不是电脑,它没有智能,我忘了在控制中心输入维修重力核心的指令,电梯不知道还有个人正等着它加电,等着它运送,出于系统保护,它放我出来之后就不再开门。

这头蠢驴。我,我是蠢驴,电梯不是蠢驴,它只是电梯。而我是蠢驴,平生头一次换核心能源,就把自己搞死了。

这里空气充足,环境跟上面差不多,除了没有重力。我肯定会患上骨质疏松。当然,在患上骨质疏松之前我早就饿死了,或者渴死了。可是死了之后还是会患上骨质疏松,这太好笑了,简直笑死人,这是命中注定的吗?差不多十年了,我老是想,活着到底有什么意思呢?现在我终于要死了。以一种从未想过的方式,“飘浮”在地底下,渴死。

不,是笑死。如果赛文没有赶来,我必定是笑死的。

“你笑什么呀?”他从电梯井飞了出来,扬起眉毛。

“我笑了吗?”我从臆想中惊醒,看见他带电的身体在空中闪出几丝火花,噼啪作响。

“根据数据库资料比对,你有了1%的可能是在笑,有29%的可能是哭。”他一本正经地说。

我收起比哭还难看的笑容(他就是这个意思),问道:“你是来救我的吗?”

“电梯可以打开了。”他说。

我飘进电梯,他跟了进来。“你怎么知道我被困在下面了?”

“我看见控制台的核心变化信号了,你没有输入维修指令。”

我感觉浑身一麻,电梯开始上升,我瞬间站到了地板上。赛文仍旧飘浮着,他用手碰碰我的额头。

“这是干什么?你又不是医生。”我大惊小怪地说,企图掩飾犯了低级错误的尴尬。

“我能感受到温度和脉搏。”他说,“你很健康。”

他的手冰凉。当然,他不是陪伴机器人,不会给皮肤加温让老年人产生虚假的安慰,而我也不需要那种安慰。我只需要被拯救。

我是这么看问题的,如果赛文没救我,我就会在小行星的地心长眠不醒,既然我一命呜呼了,自然也管不了谁能修我的机器谁不能修这种小事。因此当赛文建议我将维修任务都交给他时,我同意了。

他开始更加勤快地检查小行星上的机器设备,没有东西可修了,他就开始给它们升级。他花了一段时间成为我家的主管,控制了所有的机器,给它们重新编程,让它们干起活来更有效率。生活比以前更加方便,这对我无所谓,我只是个自给自足的老农民,时间多得用不完,但我还是渐渐习惯了家里有这样一个勤劳过头的角色。

他至少比爱闯祸的小孩儿子强一些,也比善解人意但没有什么执行力的小狗强一些。我以前养过狗,那是我唯一接受的伙伴,现在要拿赛文交换宠物狗,我却不大情愿了。

当然,他也比小孩和小狗狡猾得多。狡猾这种品性,有可能跟智商成正比,无师自通。

赛文既然成了总管,我就只能准许他进入我家的任何地方,但有个前提是要跟我打招呼。我完全不能相信一个机器人会“忘记”打招呼就溜进我的书房,唯一的解释是他怕我拒绝,从而先斩后奏(或不奏)了。他知道书房是没有任何机器的,这里只有两盏灯,他溜进来做什么呢?

他偷看我的书。

我发现他站在书架前探头探脑,然后飞起来巡视各层架子上码得整整齐齐的书。他选中了一本墨绿色封皮的硬装书,没发出声响就把它抽了出来。

这可不能随便动,我有点儿担心,咳嗽了一声。他转过身看着我,露出惊慌的神色,活像一个偷糖果的孩子被抓了现行。

这些书是我的六次方祖父(或外祖父)留下来的——也就是说,我是他的第六世代孙子(或外孙)——他也写过一些书,可是并不畅销,于是他愤而封笔,转而去买了许多畅销书,把他的书混在里面。如果有人以为都是他写的,他就含混应答,不做解释。现在我都不清楚哪些书是他的了,因为我不知道他的笔名,只能认为写得不好的都是我六次方祖父的真迹——他还挺多产。

见我沉默不语,也没有责怪他的意思,赛文就老脸皮厚地翻阅起那本书来了。书在他的小手上显得特别巨大。

我犹豫了一下,没有阻拦。反正这些书迟早要灰飞烟灭。现在也只有他能捧起书看了。它们都快要散架了,叹口气就能把泛黄的纸张吹飞,除了修理机器人纤巧的小手,它们没有别的地方立足。

在赛文进入书房之前,这些书只是摆设,连我都只能看祖传的扫描版本,不敢翻开它们。

我以为赛文看书肯定是一目十行,毕竟他有那么高效的处理器。可是他只做到了一目一行,显然机器人处理深邃思想的能力还没被有识之士重视,工程师们只是把行为准则写进存储器,不愿花时间教育机器人,他们还不明白思考对一个人个性发展的作用。当然,赛文还是比我快好几倍,我是十目一行。不是我反应迟钝,是因为我年轻时就养成了爱思考的习惯,看到什么都要瞎琢磨一番,导致我现在还没看完藏书。

这些传家宝藏书绝大多数是六次方祖父留下的,在他以后纸本书籍就不流行了。后来我有个某次方祖父为了发财梦也收购过一些纸本书,却发现根本卖不掉,痛定思痛,留下一条祖训:“书只能用来看,绝不能卖。”这就是图书成了传家宝的原因,因为“不能卖”。

其实连看都不能看,我只能在电子读本上阅读,拥有500年历史的老古董我不敢碰,我可不想让传家宝毁在我手里。虽然我没有后代,却有些远房侄子和外甥,我不把这些重得要死又不能卖钱的宝贝塞给他们,就对不起我前面的16辈爷爷或外公。

我羡慕地偷看赛文慢条斯理翻着书页,哗啦哗啦的声音让我直流口水。我真的也想拈起那些泛黄的、发灰的、薄得几乎透明的或厚实得磨起了毛的纸,吐一点唾沫在手指上,狠狠搓一下。当然,它们必定不会发出好听的声音,很可能是呻吟着解体。

“你为什么要这样看书呢?你不能把它扫描到处理器里面运行吗?”我抱怨道。

“可那就不是看书了。”赛文说,“你看书不也是一页一页地看吗?”

这么说,他把看书当作一项仪式了。我希望自己的大脑能有皮秒级的运算速度,好更多地了解别的世界,他却说,你们这些低效率的行为真有意思。

他从黄金屋中找到了什么?

可以肯定地说,他变得不那么有效率了。之前他已经将自动和半自动机器改造得更加精准、高效、无懈可击,现在他却拿书里的东西在机器上面做实验。依我看,这纯粹是瞎捣乱。比如说,他给家庭医生添加了许多新指令,让它每次检查时跟我聊天,说一些毫无新意的笑话(那些书我早看过),谈天气(搞得像小行星上存在天气变化似的),问我今天过得怎么样(假装我不是一个与世隔绝的老头,除了细胞一天天老化之外还有别的事可干)。

不但如此,他还给清洁机器人编程,让它挥舞着仿造的古董扫帚和拖把,在屋子里乱转。他说这是在教它跳舞——即使它转得跟音乐完全不搭调。本来清洁的活儿一天只需五分钟,现在它没完没了,转两个小时,还把家里越弄越乱。我不得不屡屡走出家门给它腾出空间。

吃晚饭的时候,赛文忽然说:“今天是我的生日。”

我瞥了一眼手表,四月一日。好家伙,跟我玩这一套。我没理他,他又说了一遍:“今天是我生日。”

“四月一日?”

“是的。”

“有谁会选愚人节作为生日呢?一般都说别人的生日是愚人节。”我讽刺道。

“去年四月一日,是我开始思考的时间。”他说。真奇怪,我以为会说是他开始运行的时间呢。

“恭喜,你两岁了。”我不咸不淡地说,不明白他想要什么。

“机器人不说几岁。”

“那你为什么要说生日呢?”

“你的六次方爷爷的书里说的,生日是一个人最重要的标识,那是他来到这个世界的时间点。对机器人来说,这就是他出厂的时间。”他的表情十分认真,不像开玩笑,也不像出了逻辑故障。

“你想要什么礼物?”我不带诚意地问。反正我这颗小行星上没有一点儿新鲜玩意,他想要什么,我都没有。

“你给我唱一首歌吧。”

“祸从口出”这个成语流行了数千年不是没有道理的,我都老成这样了,还是记不住这条真理,犯了年轻人才犯的错误。过了好半天,我才说:“我不会唱歌。”

“没有人不会唱歌,唱歌是人表达心情的方式。”

“我老了。”

“唱个老歌。”

最后我憋红了脸,用蚊子般的声音给他唱了一首生日快乐歌,好在机器人耳朵极其灵敏,没有要求我中气十足地再唱一遍。

我饭都没吃就溜回了房间。这是我这辈子干过的最丢脸的事,79岁这一年,我应邀为一个看多了小说变得神经兮兮的文艺小机器人唱生日歌。

(未完待续)

[责任编辑:周婷]

下期预告

“我”为什么会独自一人住在这颗小行星上?赛文会为“我”和小行星带来怎样的改变?迷路的修理机器人会找到回家的路吗?两人的故事将如何发展?