研究性艺术方兴未艾

2023-09-28于涛

于涛

德国艺术历史学家汤姆·霍勒特(Tom Holert,1962— )曾在《艺术论坛》杂志上写道:“艺术来源于研究。”他的观点得到了一些艺术评论家的认可和肯定。有业内人士在回顾2009年哈瓦那双年展时认为,研究性艺术是西方艺术双年展的标志性特征。越来越多的评论家开始关注研究性艺术。加拿大和欧洲的一些艺术院校早在20年前就已为研究性艺术开设了相关项目和机构。1997年,赫尔辛基的美术学院设立了艺术博士学位,此后设有艺术博士学位的国家逐渐增多。世界上一些知名策展人也都举办过大型的国际研究性艺术展。当今的研究型艺术家也在给他们的学生传授艺术研究方法,鼓励艺术界创作出更多的研究性艺术作品。

其实,这种发展趋势有较长的历史轨迹可循,与艺术家的创作动机相关联,如早在达·芬奇和17世纪博物学家兼画家玛丽亚·西比拉·梅里安(Maria Sibylla Merian)的作品中就已发现了研究性艺术的一丝痕迹。德国当代艺术家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl,1966— )认为,对1920年代苏联先锋派艺术的符号学考察给当今研究性艺术的发展带来了深远影响。她曾探究了作家、摄影师等对事实、现实、客观性等概念的认识论辨析。从建构主义视角而言,艺术家被定位为开创构形新方法的设计师、技师和工程师,由此生产主义项目和称为“事实书写”的综合方法也随之出现。

事实书写者通过文本、照片和影像,按时间顺序记载和分析现代生活。与传统的纪录片拍摄者不同,他们并不主张客观、无偏见地描绘现实,而是将现实经过思想认识加工,借助新的创作模式,根据集体接受程度来进行积极转化。

研究性艺术发展历史的另一关键时期是20世纪六七十年代的艺术观念转向期,同时伴随着体制批判艺术的出现。概念派艺术家认为,脱离形式主义绘画和雕塑艺术,一件艺术品的创意和设想(不是它的外在表现形式)也是一种艺术。他们的作品中经常出现文本、图表、照片以及其他记录形式。从这一角度来看,艺术可以被看作一种信息的转化。

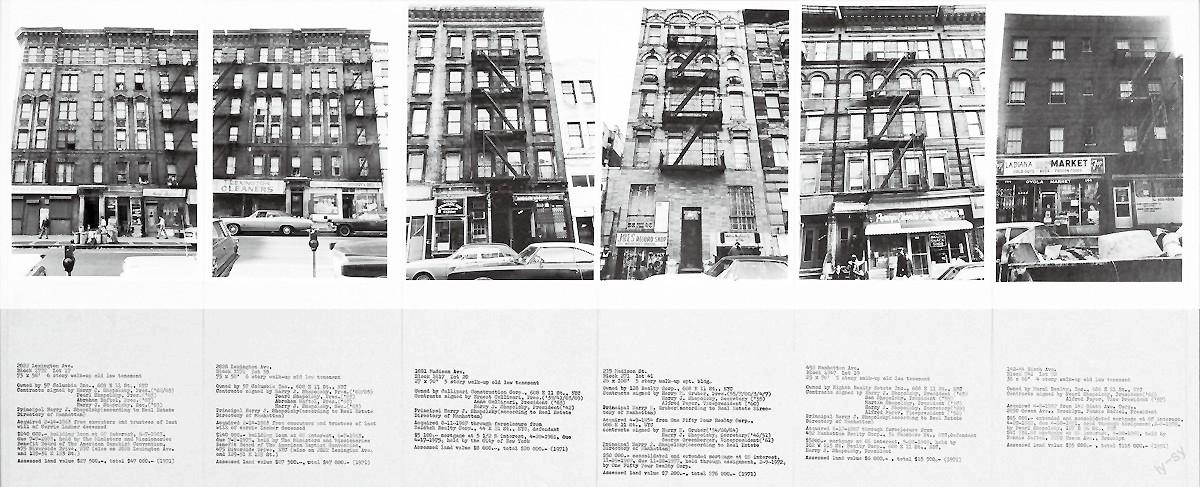

调研不仅充实了艺术作品,还成为其内容的重要组成部分。德国艺术家汉斯·哈克(Hans Haacke,1936— )就曾将纽约郡办公室的档案记录融入自己关于曼哈顿地产考察的作品中。这部作品只是在展示事实,由142张建筑物和空地照片、下东区和哈莱姆区地图以及关于所有权变更、地价与抵押贷款方信息的文本和图表组成。

对于体制批判派艺术家来说,调研是艺术界探究和揭示多样化社会体制和社会政治语境的重要方法,旨在表明艺术不是永恒的,而是具有社会建构性并受艺术传统和规范制约。

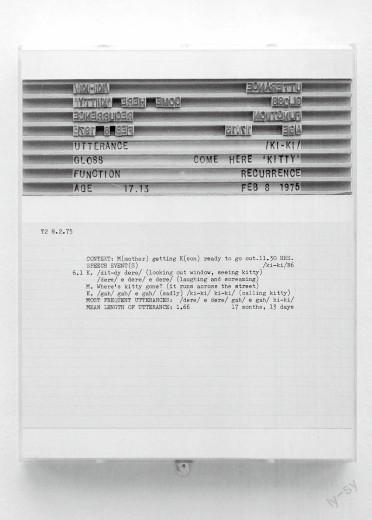

20世纪艺术创作的重要转折是在八九十年代,越来越多的艺术家将研究实践融入其表现女性主义、后殖民主义、酷儿主题以及其他有关身份政治的作品中。早期代表作品是玛丽·凯利(Mary Kelly)的《产后记录》(1973—1979)。作品由六个系列组成,借鉴拉康的精神分析理论研究成果,记录了艺术家初为人母的体验以及她的儿子6岁以前的成长经历。融合概念艺术的女性主义批判与拉康的精神分析,作品将母子关系呈现为一种主体间的符号交流。

几十年来,艺术家们经常在作品中加入档案材料或档案形式的文本,使得研究性艺术弥补了被忽视的历史以及边缘化群体内容的空缺。他们从研究物体、思想、事件或场景着手,重新审视社会历史语境中的现实。蕾妮·格林(Renée Green) 标志性的作品《进出口乡土爵士乐办公室》就通过书籍、杂志、照片、盒式磁带、采访录像等一手资料,呈现了美、德嘻哈文化和非洲流散文化的丰富试听档案。

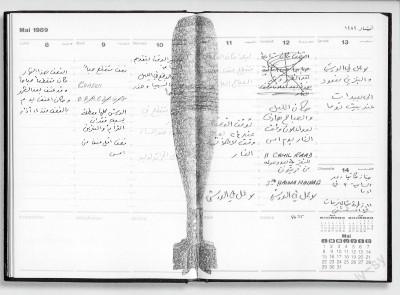

还有一种研究性艺术创作方向是通过指出档案存在的内在偏颇而质疑其权威性和真实性。瓦利德·拉德(Walid Raad,1967— )曾整理了关于黎巴嫩内战的文件、笔记、照片、新闻剪报、采访记录和视频等原始及非原始材料,这些材料既有事实,也有杜撰,艺术家依此解析了纪实媒体的说法,展现出对官方陈述的不信任,同时挖掘了历史、记忆、創伤和幻想之间的联系。

对于时下正流行的研究性艺术,有些评论家持怀疑态度。在2019年维也纳艺术大厅召开的研讨会上,英国艺术史学者克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)就批评许多基于研究的艺术作品信息过载,只是材料的集中陈列,缺少层次感和叙事性,不符合当今互联网时代大众的欣赏习惯。

玛丽亚·艾希霍恩(Maria Eichhorn,1962— )作为德国第二代体制批判派艺术家,从一个全新视角诠释了研究性艺术。她曾买下一块空地并考察了其历史变迁。这块地的租户曾反对在此建造豪华公寓,从而使保障性住房规划成为可能。艾希霍恩的装置作品展示了地产买卖合同副本、不动产登记证明、介绍城市起源的小册子等,试图促使观者重新思考城市生活的社会经济现实以及政府和个人之间利益的矛盾。最终艾希霍恩又将这块地卖回给政府,并把所得款项捐给了当地的租户协会。

此外,艾希霍恩还关注德国历史上的非法获得物。2003年,她与历史学家安雅·赫斯(Anja Heuss)合作,一起探究慕尼黑的伦巴赫美术馆当时从德意志联邦共和国长期租借的15幅馆藏绘画作品的来源,并借此在该美术馆举办了题为“归还政治”的展览。“二战”后至1962年,同盟国一直寻求归还被纳粹偷走的艺术品,剩余大约两万件无人认领的被收归国有。两位艺术家指出其中的7幅作品很可能是从犹太物主那里偷盗或强行掠夺而来,还特别展示了这些作品背面的易手记录,其中包括一幅刚归还给其犹太物主继承人的作品。

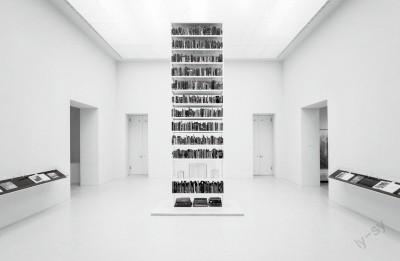

对于这些绘画作品流转情况的考察,自然会引发对其他此类艺术品如何处置的追问。艾希霍恩在2017年卡塞尔文献展的参展作品继续关注艺术品归还主题,其参展项目名为《罗斯·瓦兰研究所》,旨在考察1933年以来对各类犹太人财产(不只是艺术品)的洗劫情况。他的作品在配有多个房间的展厅里展出,中间高耸的书架上摆满来自德国公共图书馆的书籍。展厅墙壁上的背景说明称这些书籍的所有者是犹太人,1943年由市图书馆非法获得。艾希霍恩还展示了照片、拍卖记录、库存清单以及与没收艺术品、书籍等犹太财产相关的文件。参观者还可以通过介绍性文字了解到“罗斯·瓦兰研究所”其实也是一个实体组织,以将掠夺物归还给合法所有者及其继承人为使命。

类似艾希霍恩的风格,来自美国的卡梅隆·罗兰(Cameron Rowland,1988— )展出的物品都附有详细的历史背景说明。他的作品侧重表现种族剥削问题。例如作品《评估》(2018),展示了南卡罗来纳州种植园中的一座18世纪英式落地摆钟以及3张19世纪的费用收据,上面列出了蓄奴州对奴隶、钟表和牲畜所收的财产税。该作品在洛杉矶当代艺术博物馆展出,展厅周围还随意摆放着一些日常用品,如吹叶机、篱笆修剪机、婴儿手推车和自行车等。这些物品购自警方拍卖会,而拍卖物都是没收的民用资产—法律规定执法人员可不经许可没收被认定为通过非法行为获得的物品。“民用资产没收”这项法规出自1660年英国航海法,该法是为了维护英国对其殖民地和西非的贸易垄断而制定,后被美国吸收借鉴。如今该法规由警察局和包括国土安全局在内的联邦机构执行。令人震惊的是,罗兰的文字材料显示,2013年国安局下属机构—移民和海关执法局就向美国财政部上缴了10亿美金的没收基金。正如奴隶财产税为美国内战前南方各州提供资金一样,民用资产没收的拍卖所得也用于资助相关机构。罗兰展出的物品让人联想到那些公民权无法获得保护的被奴役之人和非法移民的财产问题,以及随之产生的剥夺财产和牟取暴利现象。

艾希霍恩 关注的是归还问题,而罗兰则聚焦赔偿问题。2016年他的作品《非法所得赔偿》在纽约“艺术家空间”展出,同时借此成立了赔偿目的信托基金,相关法律文件也公示于众。借助信托基金购买了安泰(Aetna)保险公司的股份,该保险公司曾通过为奴隶主提供保险服务而获利。直到美国政府通过了奴隶制度经济赔偿法,信托基金才将该公司的股份转卖给负责赔偿工作的联邦机构。

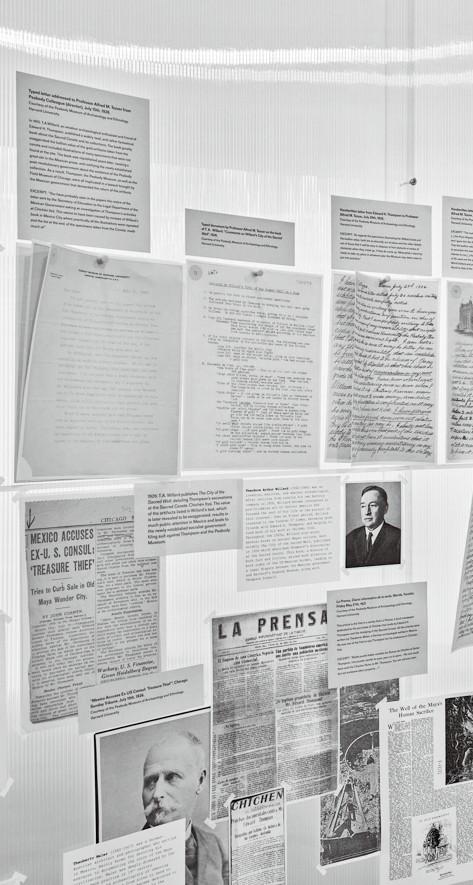

加拉·波拉斯—金(Gala Porras—Kim) 则建议将调解作为另一种赔偿方式。她的项目《干旱景观的甘霖》(2022)在布鲁克林的阿芒博物馆首次展出。展品主要以哈佛大学皮博迪考古与民族博物馆收藏的玛雅文化物品为主题。在名为《皮博迪博物馆的雨露》的大幅画作中,她描绘了在墨西哥的玛雅文化落水洞发现的物品,这些物品是供奉给玛雅文化中掌管雷、雨、闪电之神恰克的,1904—1911年间由美国外交官兼考古学家爱德华·H.汤普森(Edward H. Thompson) 挖掘打捞上来。展厅中间的圆形展区展出了照片、文件、信件、剪报以及皮博迪博物馆留存史料中的出版物,使观者能够了解到当时让这些文物得以重见天日的难度之大。汤普森买下了洞穴周围的地块,以便进出该区域,将这些文物偷运到美国,但墨西哥已制定了相关法律规定出口文物违法。

波拉斯—金在《雨中隨想》(2021)展出的一封写给皮博迪博物馆馆长的信中指出,“恰克的贡品”一直处于灌满水的洞穴中,而展馆环境过于干燥,不利于保存本身很潮湿的展品,而暴露在空气中以及展馆储藏室的干燥环境会改变它们的物质成分,现在它们成了暂时通过文物保护方法黏合在一起的尘土颗粒。因此,她建议应为文物回归其应有的尊贵身份开启对话,并以某种形式实现心灵上的归还。

结合艺术研究和体制批判,以波拉斯—金为代表的艺术家们所作的调研确实向权威的制度提出了批判性质疑。也就是说,他们在对“研究”进行考察,对知识产出规则提出质疑,同时对现状发起挑战。相较于开展调研和揭晓最终结果,他们更侧重于拓展我们的视野,以正确看待有着不光彩历史的世界。