把握命题特点,明确备考策略

2023-09-28戴娜娣

戴娜娣

从近三年的全国新高考语文卷来看,诗歌鉴赏题命题充分体现了以“一核四层四翼”的《中国高考评价体系》为依据的特点,体现了以文化人,以文育人的“立德树人”的核心功能。诗歌鉴赏题对能力要求的考查依然比较高,也体现了高考“服务选材”的功能。在“三新”背景下,考生必须把握诗歌鉴赏题的新特点,了解命题的趋势和走向,才能做到有的放矢,全方位备考。

【命题特点】

细致品读以上六首古诗词,我们会发现,新高考全国卷的古诗鉴赏题呈现出以下特点:

一、提倡个性化解读,打击“机械刷题”之风

诗歌鉴赏题确实是令很多考生心生畏惧的题型,备考时,很多考生只能死记硬背,将各种答题套路、答题步骤奉为圭臬。殊不知,诗歌鉴赏重在理解,所谓的“套路”其实用处不大。从近三年的全国新高考诗歌鉴赏题来看,主观题无一例外都是考查了对诗歌内容的理解,理解不到位,无从作答。在这里,所谓的答题套路等起不了什么作用。虽则弱化了“套路”的作用,但是考生只要理解了诗歌的内容,就能根据个人理解写出个性化的答案。

例如2023年全国新高考Ⅰ卷的诗歌鉴赏题:

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

这道主观题,主要考查对特定诗句内容的理解,尾联引用了魏了翁的典故,闡述了学习“唯有回归本原,方能获得学问真谛,就如同在树头枝底欣赏桃李,方能体会到其活泼的精神”的道理。题干中提供的学科认知情境,其实降低了解题的难度,让考生对尾联有了更多的理解。当然,理解尾联,也不能割裂尾联和其他三联的关系,必须有全局意识,通读全诗,体会诗人对学习方法的理解。

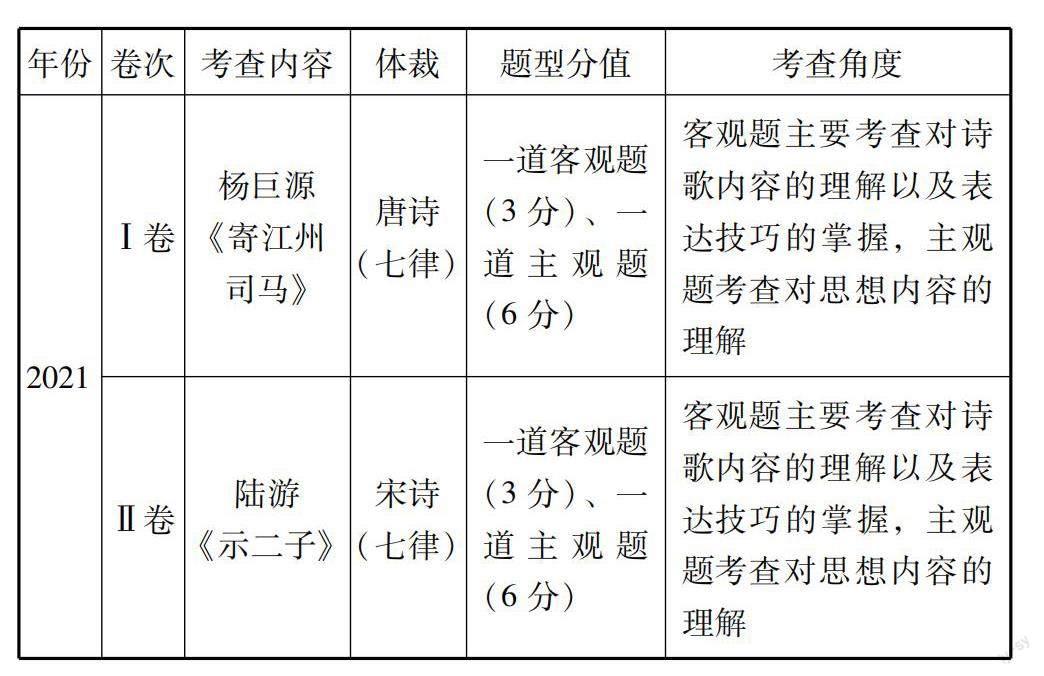

二、弱化试题陌生感,题型体裁考查稳定

2023年全国新高考Ⅰ卷诗歌鉴赏主观题中引用的名言出自南宋著名的理学家魏了翁,而2022年全国新高考Ⅰ卷诗歌鉴赏考查的内容刚好又是魏了翁的《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》,相同要素的出现,弱化了试题的陌生感,一定程度上消除了考生对诗歌鉴赏题的恐惧感。此外,近三年全国新高考诗歌鉴赏题型并没有变化,都是一道3分的客观单选题再加上一道6分的主观问答题。在体裁选择上,六道诗歌鉴赏题有四道都是宋诗宋词,其中宋诗三首,宋词一首,而唐诗只有两首,一首是七律,一首是杂言古体诗。对于这些体裁,考生都并不陌生,在日常的语文学习中,这些体裁的古诗词都是学习的重点,考生如果有对这些体裁扎实充分的常识积累,做起题来也会更得心应手。

三、重视传统文化因素,鼓励文化传承与理解

2022年全国新高考Ⅰ卷诗歌鉴赏题魏了翁的《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》中提到的“人日”亦即正月初七,是中华民族传统节日的重要组成部分。诗歌中提到的“村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七”,一下子就让考生领略到了浓重的节日气氛,人们用尽情的箫鼓和笛声表达心中的祈求。在不少青少年追捧西方节日忽视中华传统节日的今天,这道诗歌鉴赏题能引发考生对中华传统节日的关注和热爱,“人日”体现的对农耕文明传统的重视,也给在科技迅猛发展浪潮里的人们一个沉淀内心,自觉参与传承传统文化的善意提醒。此外,魏了翁的《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》中的“提刑”,杨巨源的《寄江州白司马》中的“司马”也是古文化常识中的“古代官职”部分,彰显着古代文化的价值。时代在发展,高考试题命制也必须体现培根铸魂、重视传统文化的时代要求。

四、创设真实情境,体现语文交际功能

2023年全国新高考Ⅰ卷以及II卷诗歌鉴赏主观题都不约而同地创设了学科认知情境。

例如Ⅰ卷:

诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

又如Ⅱ卷:

王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”这一观点在本诗中是如何得到印证的?请简要分析。

《中国高考评价体系》中指出,情境式高考评价体系中的考查载体,高考评价体系的考查内容和考查要求是通过情境与情境活动两类载体来实现的,即通过选取适宜的素材,再现学科理论产生的场景或是呈现现实中的问题情境,让学生在真实的背景下发挥核心价值的引领作用,运用必备知识和关键能力去解决实际问题,全面综合发展学科素养水平。

在真实的情境中去解答,更能考查考生学以致用的能力,学习到的知识最终是要运用到实际生活中去的。书本上的知识只有通过运用到生活中去,才能有生命;考生只有学会了在题目创设的真实情境中去解决问题,能力才能得到真正的提升。

此外,近三年全国新高考的六道古诗鉴赏题都在不同层面关注到了朋友之间的交际关系,例如李白的《送别》、林希逸的《答友人论学》。还有父子之间的交际关系,例如陆游的《示儿子》。古代诗歌的传情达意的交际功能也给今人以启示,人是社会中的人,人有着社会属性,因此我们要善于处理朋友关系,亲子关系等等,更好地融入社会。

【备考策略】

明确了近三年全国新高考诗歌鉴赏题的命题特点,我们后阶段的古代诗歌鉴赏备考就能做到有的放矢:

一、 建立知识框架,掌握必备常识

从最近几年的高考古诗鉴赏题来看,单纯考技巧类的主观题少了,但是古诗词必备知识框架还是要建立起来。诗歌鉴赏主要分四大块:形象、语言、艺术手法、思想内容情感。形象又分为人物形象、事物形象、景物形象。语言题考查又分为炼字、炼句、语言风格。艺术手法又包含修辞手法、表达方式、表现手法、行文篇章结构技巧等。思想内容情感主要是根据诗歌的题材来界定,每一种题材的诗歌常用的艺术手法,常表现的情感类型也要熟记于心。诗歌的体裁常识,考生也要清晰了解和掌握,古体诗、近体诗如何判断,近体诗中的律诗和绝句各有何特点……这些在进入考场之前,考生都必须清楚。掌握必备的诗歌知识,有时就可以帮助我们理解诗歌,例如2021年全国新高考Ⅰ卷杨巨源的《寄江州司马》中的颈联“题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤”,我们就可以从律诗的颔联和颈联必须对仗来判断一些难以理解的词语的意思,“题诗”对“望阙”,“题”和“望”是动词,“诗”和“阙”是名词,“岁晏”对“天遥”,“离鸿”对“病鹤”,“断”对“孤”,我们可以利用同一联里的上下两句的对仗性,推敲一些对我们来说有理解障碍的词的内涵,“天遥”指空间距离远,那“岁晏”就是指时间间隔久,“病鹤”是“患病的白鹤”,那“离鸿”自然也就是“离散的鸿雁”了。

二、 古诗语言建构,理清语言顺序

很多考生觉得诗歌鉴赏难,是因为古诗词的创作时间距离现在太久,古人作诗填词的语言习惯跟现代人的语言习惯不同。从近年的诗歌鉴赏主观题来看,没有理解诗歌内容就无法作答。其实,古诗词就是更加凝练的古文,用词用字更加精准,因此才有贾岛的“推敲”一说。要理解诗歌,我们还是可以运用古文翻译的六个方法——“留、补、换、调、删、变”来将古诗词翻译成现代汉语,例如2021年全国新高考II卷诗歌鉴赏题陆游的《示儿子》首联的第二句“汝曹何以报明时”,“何以”亦即“以何”,因为是介词“以”的宾语前置句,所以必须调整句子顺序。此外,在翻译古诗词时,还要有意识按照记叙文写作时“5W1H”的原则,谁(who)在什么时间(when)什么地点(where)因何(why)做了什么事(what),最后怎样了(how),整个事件的来龙去脉弄清楚了,理解诗歌就更加容易了。在这一点上,诗歌的题目往往会给我们提供很多有用信息,例如2023年全国新高考Ⅰ卷的诗歌鉴赏题林希逸的《答友人论学》,从诗歌的题目中,我们可以知道这是一首酬答诗,这首诗是作者回答友人关于怎么做学问的。又如杜甫的《春夜喜雨》,从题目我们可以知道时间是春天的夜晚,事件是下雨了,作者的感情是“喜”,且这一“喜”字提挈全诗,起到诗眼的作用。除了题目,诗歌鉴赏的注释也是信息量满满,要知道,高考试卷上绝对不会有任何一个可有可无的字。例如2021年全国新高考II卷诗歌鉴赏题陆游的《示儿子》中的注释“七月诗:指《诗经·风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗”,代入尾联“最亲切处今相付,热读周公七月诗”,我们就可以知道陆游希望子孙们要熟读农事诗,那我们就可以揣测出陆游“示儿子”的目的所在了。

三、 联想时空穿越,体会诗人心境

做诗歌鉴赏题,特别是一些写景抒怀的诗词,我们应该发挥联想,想象自己就是作者,处在特定场景,目之所及,耳之所闻,各种感官感觉共同发挥作用,就能感诗人所感,思诗人所思,悟诗人所悟。学习毛主席的《沁园春·长沙》,我们可以设想自己就站立在橘子洲头,迎面的是凛冽的秋风,目送的是北去的湘江水,远眺“万山红遍,层林尽染”,近看“漫江碧透,百舸争流”,仰视击长空的雄鹰,俯察翔浅底的游鱼,心中又怎能不激荡起“恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒”的豪情?学习杜甫的《登高》,同样是萧瑟的深秋,但是杜甫目中之景是“急风、高天、哀啸猿”,是“清渚、白沙、回飞鸟”,是萧萧而下的秋叶,是滚滚东去的江水,处在如此萧瑟凄冷的秋景中,再联系当时穷困潦倒、漂泊无依、年老体衰的境地,心中的国仇家恨、心中的悲愁孤寂也就显露无遗了。又如2023年全国新高考II卷诗歌鉴赏题林逋的《湖上晚归》, 原诗是这样的:

湖上晚归

林逋

卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红蕖香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地,鸡犬林萝隐隐声。

我们可以想象自己就枕卧在船舷之上,归家的情思清澈如水,船到之处,美景如画,仿佛是到了仙境蓬莱和瀛洲。长桥横空,红叶似火,秋色怡人,云峰斜倚,景物都笼罩在余晖当中。栖息在水边的鸟儿被惊动而振翅远飞,红艳的荷花,迎风招展似乎在迎接我的到来。慢慢地慢慢地,家在视线中渐渐清晰,鸡犬的声音也隐隐约约地从藤蔓中传来。环境如此清幽宁静,诗人的恬淡之情就不难体会了。

四、 锤炼思维品质,培养关键能力

2023年全国新高考Ⅰ卷和2022年全国新高考Ⅰ卷所考的诗词都是南宋著名的理学家,一位是林希逸,一位是魏了翁,宋诗重理。林希逸《答友人论学》讨论的是如何做学问的问题。诗中对“逐字笺来学转难,逢人个个说曾颜”的“儒学大师”进行了否定,因为“那知剥落皮毛处,不在流传口耳间”,然后诗人提出了自己关于做学问的独特见解“禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还”,考生要归纳诗人关于做学问的见解,必须要有批判性思維,在不同的做法中分辨真伪,去伪存真,取其精华,去其糟粕。在日常的学习中,考生也可以通过参加辩论赛,写文学短评等形式,学会有理有据地表达自己的观点和阐述自己的发现,运用批判性思维审视语言文字作品。又如2023年全国新高考II卷诗歌鉴赏题林逋的《湖上晚归》,要感知意象之“意”,获得对意象的直觉体验,也必须增强形象思维能力的培养,丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解,在繁忙的学习工作中停下脚步,关注生活的的一草一木,发现身边随处可见的美景,静下心,捧起书,认真领略中华语言文字的美好。此外,考生在备考过程中还要注意答案书写的逻辑性,例如林逋的《湖上晚归》的主观题,原题如下:

王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”这一观点在本诗中是如何得到印证的?请简要分析。

考生首先要理解王国维的观点的内涵,然后分析诗歌的四联中哪几联能体现“一切景语皆情语”的特点,最后就按顺序逐联分析印证即可。

五、弘扬时代精神,涵养精神品格

中国学生发展核心素养体系中明确了培养目标——培养全面发展的人,全面发展包括三个维度:自主发展、文化基础、社会参与。其中自主发展涵盖学会学习和健康生活两个方面,文化基础涵盖人文底蕴和科学精神两个方面,社会参与涵盖责任担当和实践创新两个方面。作为高考语文命题重要组成部分的古诗词鉴赏题必然也体现了这一核心功能。正因为如此,考生在平时的学习备考过程中,必须有意识地塑造自己健全的人格,从典籍里学习古人的优秀品质,在品读古诗词时感受李益“伏波惟愿裹尸还,定远何须生入关”的爱国情怀,感受林逋“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的诗意栖居,感受陆游“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的勇于实践,感受林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的责任担当……高考命题有价值导向作用,会在各个层面上给考生以正向的价值引导。因此,考生必须时刻提醒自己,涵养自己的精神品格,这样才能笔下有光,切中要义。

在教考衔接的呼声越来越高的今天,考生必须扎实学习课内的古诗词,多读多品多记多思,“书读百遍,其义自见”。古诗词鉴赏题虽难,但再难的题也是有章可循。考生必须消除对古诗词鉴赏题的恐惧心理,逐步建立古诗词完整的知识框架体系,多研究历年高考真题,这样才能化难为易,终有所得。

责任编辑 廖宇红