埃及植物园历史与演化

2023-09-25MohamedElsadek徐安祺张德顺姚鳗卿李屹楠

Mohamed Elsadek 徐安祺 张德顺,3 姚鳗卿 李屹楠,4*

(1.同济大学建筑与城市规划学院,上海 200092;2.苏州大学金螳螂建筑学院,苏州 215006;3.高密度城市人居环境生态与节能教育部重点实验室,上海 200092;4.安徽新华学院城市建设学院,合肥 230088)

植物园是致力于普及植物科学知识以及加强人们对其重要性认知的公共平台,通过植物展示、教育培训和相关活动等多种方法践行其迁地保护、科学研究、知识传播、资源开发和利用、公众游憩的使命。埃及植物园史绵延数千年,记载了关于古代国王和法老、伊斯兰学者和科学家、欧洲探险家和殖民者的丰富故事,贯穿了植物和人协同进化的生态和谐观。通过查阅、整理与古埃及花园相关的文献、碑文、壁画以及殉葬品模型等,归纳埃及植物园的演变脉络,探讨埃及的自然地理、历史文化、宗教信仰等背景条件与埃及植物园的关系,总结古埃及花园和埃及现代植物园的植物选择与应用,在此基础上分析其对当代产生的影响,让中国植物园的同行能加强对非洲植物文明的认知。

古埃及人;植物园;历史;现代花园

尼罗河及其流域孕育出了埃及人对植物的天然热爱与其独特的应用方式,古埃及人将他们的花园视为其宗教和文化的重要元素,既是栽培、保护和研究植物的场所,也是传播植物及其用途的课堂。从古代法老的娱乐花园到如今的现代植物园,埃及有着丰富而迷人的植物园演化历程。

古埃及人是最早具有园林文化的民族之一,为了躲避沙漠热浪与曝晒,自然馈赠的绿洲成为古埃及最早的花园。随着经济和文化的发展,早期的花园从尼罗河沿岸的简朴蔬果园逐渐演变成了拥有鲜花、池塘、果树、山谷的具有游憩与观赏功能的娱乐花园,根据园林植物的独特应用形式慢慢演化出多种园林形式,包括娱乐花园、宫殿花园、神庙花园和墓地花园等[1]。

埃及植物园的发展脉络与埃及园林史一脉相承,因此植物园中关于植物资源的保护、引进、开发以及应用的各种形式上都能看到古埃及花园的影子。近代植物园一些著名的案例,如1875年建立的吉萨的奥尔曼花园(Orman Garden)和亚历山大的安东尼兹花园(Antoniades Garden),这些花园展示了各种植物种类以及配置方式,为人们提供了远离城市喧嚣的宁静空间。现代植物园作为“有生命的博物馆”则更进一步聚焦于保护植物多样性,游客可以在这里了解植物种类、应用价值等科学知识。相较于过去的植物园,埃及现代植物园还是研究编目和保存植物标本的研究中心。

1 埃及的植物引种史

1.1 植物来源

埃及是已知最早收集其他国家植物并且引进栽培的国家(表1),其中一次著名的远征是由哈特谢普苏特女王(Hatshepsut,公元前1479 - 1458年)委托进行的,带回了没药属和乳香属植物,种植在迪尔巴利的宏伟神庙[2-3]。

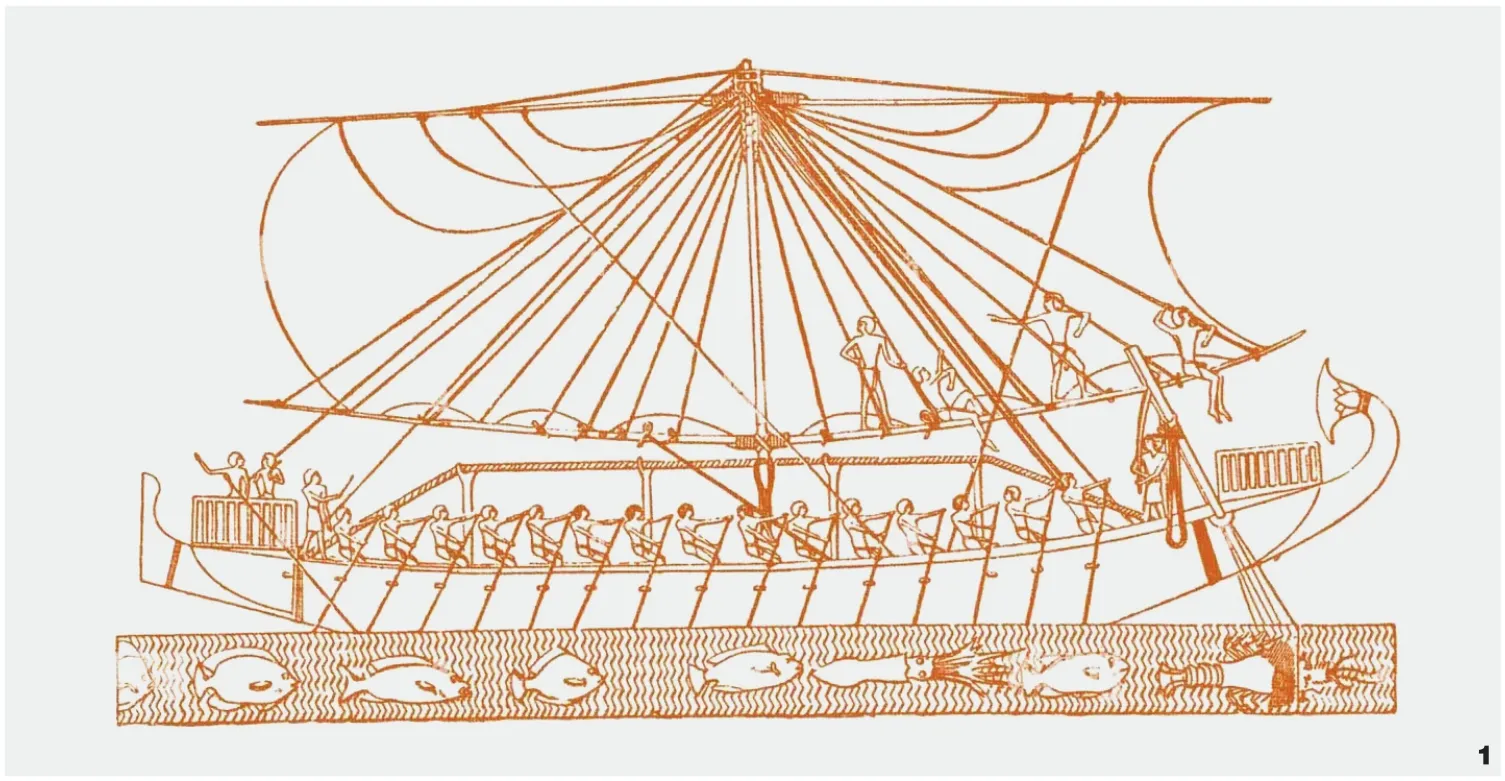

表1 埃及植物(作物)的证据[3]Tab.1 Evidence of Egyptian plant crops

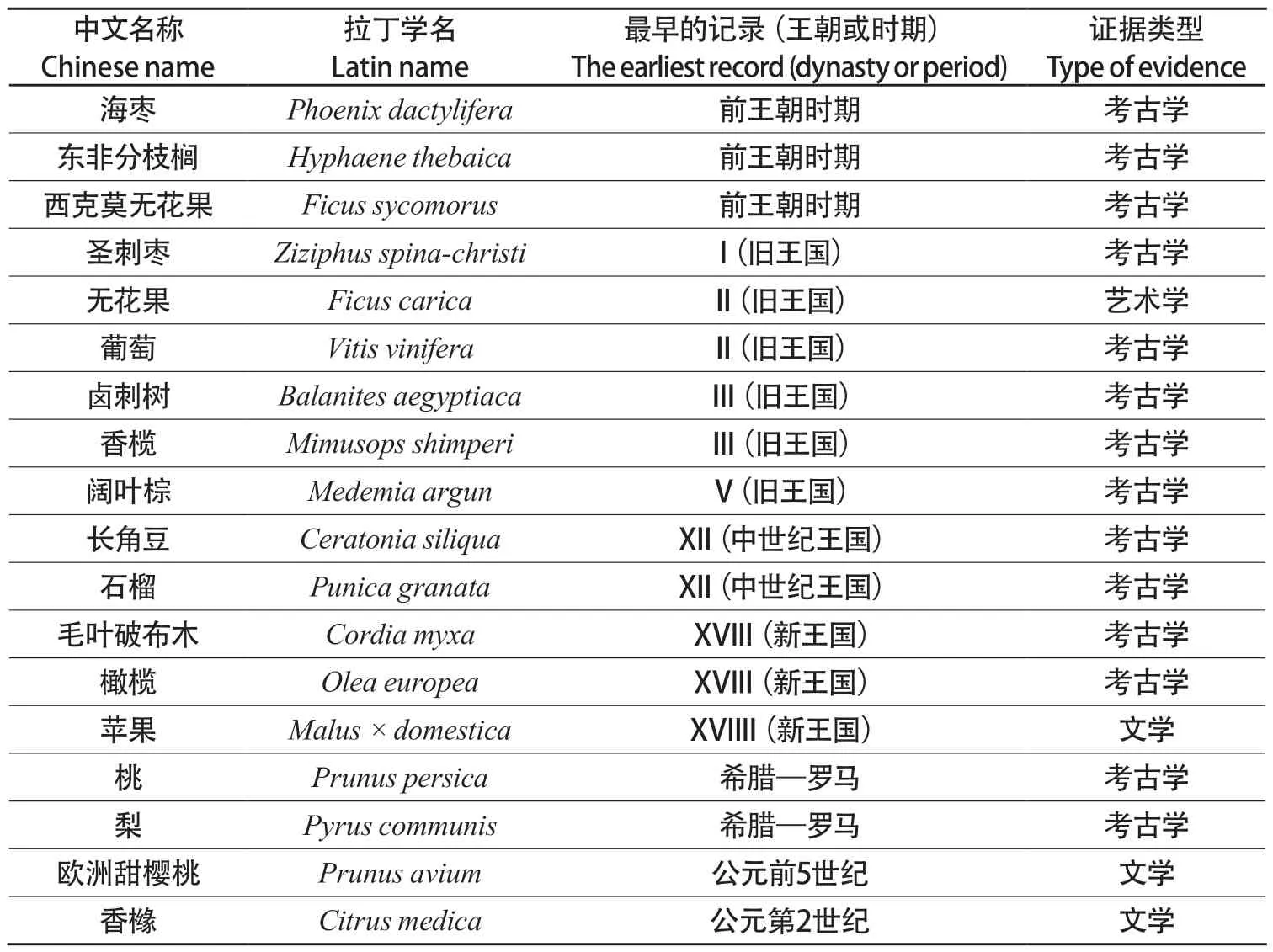

因为法老们对园艺的浓厚兴趣促使古埃及人总是在寻找新的植物,常通过军事行动带回地中海东部和东南部的外来奇花异树,种植在神庙的花园里。最早探索新植物资源的例子可以追溯到公元前2500年,当时的法老珊克尔(Pharaoh Sankhere)派遣了一支舰队沿红海而下寻找香料[4];保存在迪尔巴利神庙中的一幅壁画显示,公元前1500年左右,哈特谢普苏特女王的植物远征队前往非洲东北部的蓬特地区,引进了没药树(Myrrhis odorata),并将其种在位于代尔巴里神庙的梯田花园里(图1);公元前1450年,托特梅斯三世(Thotmes III)在卡纳克的阿蒙神庙墙壁上雕刻了在征服叙利亚期间带来的外来引种图案,包括鸢尾花(Irissp.)和喷瓜(Ecballium elaterium)[5];拉美西斯三世(Ramses III,公元前1198-1166年)以建造葡萄园和各种果树林立的林荫大道而闻名,其中一条圣路是由来自各国的鲜花和大量的荷花(Nelumbonucifera)及纸莎草(Cyperuspapyrus)来装饰的[2,4]。

图1 哈特谢普苏特女王的植物远征船Fig.1 Queen Hatshepsut's botanical expedition ship

埃及法老中的图特摩斯三世(Thutmose III,公元前1458 - 1425年)对于收集植物有着超乎寻常的热情,与专注于个别国外物种的哈特谢普苏特不同,图特摩斯三世对大量植物种类表现出浓厚的兴趣,他将这些植物描绘于卡尔纳克节日神庙(Karnak Temple)中,后世称为“植物园浮雕”(图2)。植物园浮雕位于该神庙的太阳房(圣殿后特殊祭祀区,供奉着太阳神阿蒙·雷)内,展示了大约50种不同种类的外来植物,包括鸢尾、桃金娘(Rhodomyrtustomentosa)、沼生栎(Quercuspalustris)和月桂树(Laurusnobilis)。浮雕上的植物在当时被种植于与阳光房相邻的花坛中,这些植物一直保存到了今天,为了解古代植物种类与引种来源提供了宝贵素材[6]。学者们通过史学材料与留存植物确定其是通过军事行动从现在的巴勒斯坦和叙利亚引入的,可以看出引进植物的存在不仅体现出古埃及对自然神的崇拜,同时也是对所征服领土和对其珍奇资源掌控的反映,是强盛文明的一种有力宣告。

图2 图特摩斯三世的植物园浮雕Fig.2 Embossment of the botanical garden of Thutmose III

1.2 植物与古埃及文化的关系

古埃及的一些非本土作物可以追溯到新石器时代和前王朝时期[3,5],但小麦(Triticum aestivum)、大麦(Hordeumvulgare)等当地农作物的确切时间很难确定,目前只能在古埃及传说和艺术表达中看到。如,作为下埃及(习惯上指开罗及其以北的尼罗河三角洲地区)象征的纸莎草和作为上埃及(包括开罗南郊以南直到苏丹边境的尼罗河谷地)象征的荷花,在大量的狩猎场景和献花的绘画以及浮雕柱上被发现。植物纹样的融合场景也反映出上埃及和下埃及的统一(图3)。

图3 纸莎草和荷花Fig.3 Cyperus papyrus and Nelumbo nucifera

相较于纯粹的农业花园,古埃及观赏花园中的植物更为珍贵少见,其中包括蓝睡莲(Nymphaeacaerulea)、埃及白睡莲(N.lotus)、纸莎草、海枣、梧桐和柽柳(图4),观赏花园中的植物具有浓厚的宗教象征意义,与古埃及各种神灵和其神话故事有关[7]。梧桐是天空女神努特(Nut)的圣物;柽柳是冥王奥西里斯(Osiris)鸟形灵魂最喜欢的休息场所,是植物、农业和丰饶之神;荷花和纸莎草是上埃及和下埃及的象征,埃及神话中描述到生命女神伊希斯(Isis)在寻找奥西里斯散落的肢体时,将其幼子荷鲁斯(Horus)藏在这种植物中;海枣对太阳神阿蒙·雷(Amunra)与月亮神托斯(Thoth)来说均是神圣之物,这是因为其丰厚的果实产量代表着旺盛的生育力[5,8];荷花与生命有关,它和其他水生植物生长的水池是原始之水努恩(Nun)的微型复制品,在创世之初,第一块陆地就是从那里出现的。

图4 底比斯的内巴蒙墓的壁画Fig.4 Frescoes from the Tomb of Nebamun in Thebes

2 埃及植物园的演化历程

2.1 古埃及花园——埃及植物园的雏形

古埃及花园是西方植物园漫长而复杂发展史的源头。根据现有的陶瓷碎片和古墓壁画资料可以推断,当时的花园作为建筑物的附属品,常常呈现围绕住宅的开放庭院形态;有些住宅拥有不止一座花园,其他花园中也会种植大量树木来营造阴凉的环境,甚至还会划分果园、菜地和被葡萄藤覆盖的劳作空间[9]。

古埃及花园在满足美观与艺术氛围的基础上还兼具实用功能,如为使用者提供食物、药物,以及游憩和休闲娱乐的场所,在上至贵族下至平民的日常生活中均占据重要地位。古埃及花园大致可以分为4种类型:神庙花园,用于宗教仪式,通常与神庙建筑相连;宫廷花园,其设计是为了给游客留下宏伟的印象,通常拥有精致水景和异国情调;娱乐花园,为达官贵族享乐而设计的宁静度假胜地,有着阴凉的步道、芳香植物和植物围合而成的交互空间;墓地花园,用于纪念逝者、寄托美好来世的祈愿[10-11]。花园布局通常是轴对称的,长方形或T形的水景是视觉中心,也是最常见的设计元素。

2.1.1 神庙花园

古埃及法老通过更替主神、创造新神等方式巩固自身政权,为满足其供神、敬神的需要,历代法老在位期间均建造了大量神庙用以祭奉神灵[12]。在阿梅诺菲斯三世(Nebmare Amunhotpe III)统治时期,一些庙宇供奉着一位树形的女神,象征着她的身体是树干,手臂是树枝的拟人化象征。人们相信,这位女神为逝者带去水,为其解渴。

神庙花园(Shrine Gardens)由于其遵循神学思想,整体设计符合几何对称,其中圣林被视为法老死后化身为神的场所,种植多种植物作为供品。故而古埃及的神庙往往伴随着巨大的花园,展示着各种各样的珍奇植物。此外,神庙花园也被视为动物神灵(如朱鹭和狒狒)的家园。卡纳克的阿蒙神庙以其26个菜园和1个开创性的植物园而闻名,菜园中主要种植着用于宗教仪式的蔬菜,通常栽植于河流或运河两侧,用尼罗河的水进行灌溉(图5);植物园则拥有一系列令人印象深刻、在出征国外时发现并引入的奇花异草[13]。

图5 卡纳克的阿蒙神庙中首席园丁纳克墓中的壁画Fig.5 Frescoes from the tomb of the chief gardener Nak in temple of Amun at Karnak

通过墓室墙壁上的赞美诗可以了解到,其宗教仪式是围绕着自然节律和季相特征进行的。一排排的埃及榕(Ficussycamorus)、欧洲矮棕(Chamaeropshumilis)(哈托尔女神的圣树)、柽柳(Tamarixarticulata)和柳树(Salixsp.)绵延数千米,成为多个神庙之间的连接廊道。在阿蒙神(Amon)统治时期,鲜花已经被广泛用于宗教仪式中。这些花园同样也是药草和香料的来源,如小茴香(Cuminumcyminum)、马郁兰(Origanummajorana)、大茴香(Pimpinella anisum)和芫荽(Coriandrumsativum)等[13]。

2.1.2 宫殿花园

宫殿花园(Palace gardens)最早出现在埃及中世纪帝国(公元前2035 - 1668年),规模宏大,入口到宅邸建筑有明显的中轴线,采用几何对称布局原则,大多呈方形,四周高墙围合(图6)。花园拥有数量众多的水系布局以及大型景观池塘,例如斯奈费鲁国王(King Sneferu)的花园池塘足以容纳可供20个桨手划的大型船只。

图6 古埃及宫殿花园复原图Fig.6 A restored view of an ancient Egyptian palace garden

2.1.3 娱乐花园

在新王国时期,拥有娱乐花园(Pleasure Gardens)成为豪华宅园的象征之一。第十八王朝(公元前1552 - 1296年)底比斯(Thebes)墓葬中的绘画展示出当时花园设计的标准之一:长方形池塘通常位于住宅中轴线上,成为整体视觉中心,鲜花环绕的池塘中养着五颜六色的观赏鱼,水面漂浮着清幽的荷花,周围是连续的树阵,包括西克莫无花果(Ficussycomorus)、棕榈(Trachycarpusfortunei)和海枣(Phoenixdactylifera)等,与两侧的几何花坛交替排列;水池的边缘是倾斜的,一侧配有向下的阶梯,凹槽用于雨水收集进行植物灌溉;池塘周围往往通过墙体、缠绕着葡萄藤的柱子来分割空间,墙壁和柱子上装饰着色彩绚丽的人物、动物和植物绘画,植物常常使用罂粟(Papaversomniferum)和玫瑰(Rosesp.)等元素。

2.1.4 墓地花园

墓地花园(Funeral Gardens)也被称为墓穴花园(Tombs),是住宅花园的微缩版本,通常被放置在墓穴中的小模型屋中(图7)。这些花园的主体普遍为一个小的方形房子或亭子,被木柱或木墙包围。墙内塑造出盆地地形,树阵沿着围墙种植,形成封闭空间[14-15]。古埃及人认为万事万物均循环往复,因此人的灵魂不灭,来世可以继续享受他们的花园。一座坟墓中的铭文就描述了死者重获新生后在迷人的池塘岸边悠闲地散步,在树下欢呼,在无花果树下休息,在井里喝水的场景,故而墓穴中放置的都是其生前喜欢的物品。

图7 阿梅内姆哈特一世(Amenemhat I)统治时期的墓地花园模型Fig.7 A model of a cemetery garden during the reign of Amenemhat I

2.2 古埃及植物园

世界上最古老的植物园源自于古埃及,有资料显示,法老阿蒙霍特普二世时代(Amenhotep II)的一幅贵族墙上的绘画,设计内容非常复杂,可见当时的植物园便承担了栽培、保护和研究植物的多重职责。

埃及第一批植物园的主要职责包括宗教仪式、医药治疗和烹饪需求。事实上,这些花园中种植的许多植物在现代的埃及社会中仍然发挥着重要作用,例如气味甜美的素方花(Jasminumofficinale),用于烹饪的孜然(Cuminumcyminum)、香菜(Coriandrumsativum)以及制作香精的菖蒲(Acoruscalamus)等。

卡纳克神庙(Temple of Karnak)花园是著名的古埃及植物园之一,始建于3500多年前法老阿蒙霍特普三世(Amenhotep III)统治时期,该花园是神庙建筑群的一个组成部分,花园的设计主题为古埃及的创世神话,整体布局为了划分象征冥界、地球和天堂的不同区域,分别代表着不同的神灵。花园中的植物是经过精心挑选的,以代表自然界的不同规律,如荷花代表重生和再生,纸莎草与托特神(Thoth)有关,是古埃及人最常用的艺术表现手法之一。

另一个已知的早期植物园可以追溯到公元前2800年,位于底比斯(Thebes)。该花园被分为几个部分,每个部分都专门种植一种特殊类型的植物,主要是药用和芳香植物,药用草药如芦荟(Aloevera)、散沫花(Lawsonia inermis)和没药树;芳香植物如乳香树(Boswellia serrata)和桃金娘。还有一个重要的古代植物园建于法老拉美西斯三世时期(公元前1150年左右),这个花园以其收集的异国植物和树木而闻名,包括没药树、肉桂和乳香树,也是法老和家人休闲、放松的地方。

除了宗教和审美目的之外,埃及的古代植物园承担着研究药物治疗的职责。实际上古埃及人对于植物应用的重大贡献之一便是认识到其药用价值,如1874年发现的埃伯斯纸莎草籽。这个贡献的记载可以追溯到公元前16世纪的医学文本,其列出了800多种不同的植物并对其医学用途进行了详细描述,以用于各类疾病的诊治[16-17],而这些植物大多种植在植物园里,由医师精心养护。因此植物园不仅进行药用植物的科学栽培与养护,也传播和继承了医学、药理知识,为现代植物学的发展奠定了理论基础。

2.3 现代植物园

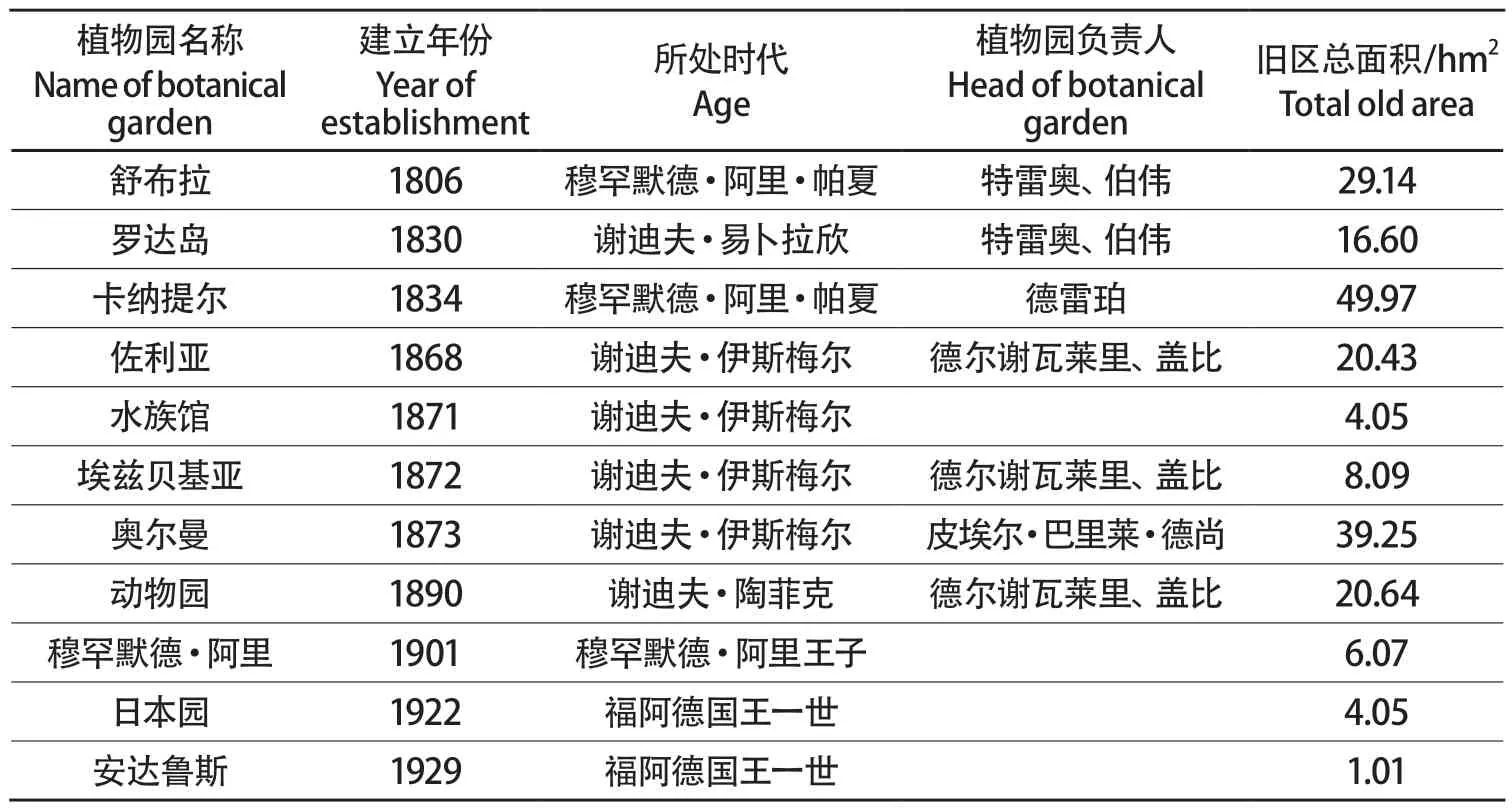

埃及植物园从19世纪开始便如雨后春笋般涌现(表2),经岁月的洗礼后反而历久弥新,焕发出勃勃生机。

表2 19世纪和20世纪初在开罗建立的部分植物园[18]Tab.2 Main historical botanical gardens established in Cairo in the 19th and early 20th centuries

开罗植物园(Cairo Botanical Garden)是穆罕默德·阿里(Mohamed Ali)统治期间,在汉卡附近的阿布扎巴尔(Abu Za’abal)建立的第一个植物园,后来搬到了舒布拉(Shubra)的宫殿附近。当时的开罗植物园占地24.28 hm2,不仅种植了大量花卉和树木,而且还鼓励民众开垦土地,在尼罗河三角洲地区种植了约1 600万棵树。易卜拉欣·帕夏(Ibrahim Pasha)统治时期,开罗植物园在埃及的植物培育方面同样发挥了重要作用。19世纪栽培的乔木数量超过了500万株[18-19],其除了作为植物研究基地,也作为城市公园向市民开放。在赫迪夫·伊斯梅尔·帕夏(Khedive Ismail Pasha,1863 - 1879年)统治时期,开罗植物园在推广园林、园艺知识方面做了许多工作,例如从欧洲和美洲进口了许多植物种类,这也得益于1869年苏伊士运河的开通,极大提高了以种子或活体标本形式从远东长距离运送植物的可能。

祖赫里亚花园(The Zohriya Garden)位于杰济拉岛(Gezira Island)南侧,总面积为20.55 hm2,建造目的是为宫殿及其附属苗圃提供新鲜植物和花卉。1870年,德尔谢瓦莱里(Delchevalerie)在这个花园里建立了第一个植物驯化站,用于热带水果的繁育,如面包树(Artocarpusaltilis)和芒果(Mangiferaindica)等。1876年,该花园得到进一步扩展,划分为果园、菜园、花园和实验站,随后大量引进植物并将其分为60个类群,还种植了大量从印度、美国和澳大利亚引进的观叶植物,如棕榈、苏铁(Cycads revoluta)、旱莲(Tropaeolummajus)和龙血树(Dracaenasp.)等。1917年,祖赫里亚花园被埃及农业部门接管,正式成为了植物引种驯化的基地[20]。

奥尔曼植物园(Orman Botanical Garden)最初是埃及吉萨花园的一部分。1869年,时任埃及总理的谢里夫·伊斯梅尔(Sherif Ismail)买下了吉萨花园。奥尔曼花园是由巴里莱设计建造而成(1873年),主要用途是为埃及统治者赫迪威(Khedive)的宫殿提供来自西西里岛(Sicilia)的新鲜蔬菜和水果[18](图8)。1919年,埃及农业部门将奥尔曼花园改为奥尔曼植物园,总面积为24.32 hm2,在后来的发展中减少到11.74 hm2,其余区域改建为动物园、开罗大学及周边街道、埃及测量局和安全部门等(图9)。奥尔曼植物园拥有许多具有代表性的专类园,如岩石园,种植着11属200种不同的仙人掌和其他观赏类景天科植物;水生植物园,种植着古老且象征着古埃及文明的纸莎草、荷花和欧菱(Trapanatans);标本馆,主要由法鲁克一世国王(Muhammad Fārūq)个人收集的野生和药用植物组成,共有15个温室和1个种子交换场所,温室植物分为12个专类区,如鹤望兰区、无花果区和玫瑰区等。

图8 奥尔曼花园的演变[21]Fig.8 Evolution map of Orman Garden

图9 奥尔曼植物园中浮桥对比图Fig.9 Comparison of floating bridge in Orman Botanical Garden

3 总结与启发

埃及植物园的演化历程反映了人类与自然协同进化的辩证统一,是埃及独特的地理气候、历史文化和宗教神学共同作用下的产物,植物园的建造和发展同样展现出埃及人从古到今对于自然的热爱与崇拜。埃及植物园的职能随着国家的发展逐渐从单一的食用、药用、宗教功能演变成了集科普、科研和生物多样性保护为一体的综合场所。现代的埃及植物园传承着大量关于植物生物学、分类学和生态学方面的专业知识,并通过与当地社区开展活动的机会将植物科学普及给人们,帮助公众加强对于植物、自然环境以及植物保护重要性的认知。

中国与埃及一样,拥有着古老而灿烂的文明与历史,其植物园的演化历程也十分相似,都经历了食用植物的栽培、药用植物的研究以及园林景观的营造等早期发展阶段。但国内建立科学意义上的植物园还是在近代时期受到西方科学的冲击与影响下形成的系统化植物园体系,因此国内植物园在未来的建设与优化中,可以借鉴埃及植物园关于传承植物文化和国家文明的经验,在景观营造方面更多地结合中国古典园林特征,不仅向民众普及植物本身的科学知识,还在潜移默化中传播了中华文化的精髓,使植物园成为拥有深厚底蕴的中国植物文化的表达载体。

注:图1源自https://storymaps.arcgis.com/stories/49df05f46c8546a4a0686656dc4c221c;图2源自https://en.wikipedia.org/wiki/Botanical_garden_of_Thutmosis_III; 图3源 自https://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/images/life03b.jpg; 图4,图5,图7源自https://en.wikipedia.org/wiki/Gardens_of_ancient_Egypt; 图6源 自http://oaks.nvg.org/garden-living.html;图8引自参考文献[21];图9源自https://mapcarta.com/28203700。