意想形识:杜堇庭院绘画的诗意方式

2023-09-23肖芳凯

肖芳凯

摘要:杜堇擅长庭院主题图画,他未因敬慕传统而照模粉本,而是藉由景物、诗题和庭园构建的诗画融合模式,演绎了一条立足职业而异于文人的隐逸之途。其庭院绘画的诗意方式及隐现的儒学实践以及向同代与后辈画家展示的技术语言与图像模式,对于构筑庭院空间诗意,解析园林文化意匠,以及探讨园林绘画的价值外延问题,皆提供了一个足以确证的绝佳范本。

关键词:园林绘画;诗意结构;庭院视觉;空间实践

中图分类号:J212;K248 文献标识码:A 文章编号:1673-4580(2023)03-0108-(06)

DOI:10.19717/j.cnki.jjus.2023.03.019

杜堇绘事生涯的创作进路,在于藉由人物、诗题和庭园构建的诗画融合模式,演绎了一条立足职业而异于文人的隐逸之途,以此秉承“儒心道性”的个体言说。庭园本是隐逸理想之地,亦为文事雅集佳所,众生皆热衷于将诗意想象与人格旨趣融入其间。在实景和古意观念并举的时代,杜堇绘画所涉古今变通,从不同层面影响到园景再现的模式及程度,同时开拓了职业形态下的园林绘画类型。杜堇于庭院空间中编织各式符号营造隐喻的诗意,亦实为践行修身哲学和表现生命理想,对于探讨园林绘画的外延与价值问题,更不乏重要意义。

一、处境:变动不居中的绘事生涯

杜堇,本姓陆,字惧男,号柽居,世称“杜古狂”。自成化二年(1466)进士不第,即以绘事为业[1]。士林领袖王世贞称其为“白描第一手也”[2],李日华视其为人物画“国朝以来第一人”,李开先则因其作品博雅精敏气象而“不比凡品”[3],将其列于一等之名,助其获得“诗文字画、久擅时名”的画坛声誉[4]。在以“南北宗”论画尚未盛行的明中文坛,兼具画家身份与士者意气的杜堇获诸多名士赞誉,固然有基于时代观念变迁的缘由。其身处吴门、浙派交替的缝隙,见证了江南经济与文化渐起的社会整体趋势,于此变动不居的现实处境中,刻画出个人颇为复杂的心迹。

从社会处境来看,源于洪武年间的现实语境,诸多文士噤若寒蝉,转而着力于较为稳妥的日常修习。然朱明立朝毕竟已逾百年有余,渐趋开放的文艺之风,逐步褪去沉闷氛围,虽拘囿于理学之径的宏大叙事,亦不时引发疑惑。“盖自弘治正德之际,天下之士,厌常喜新,风会之变,已有其从来。”[5]乃至园林构筑的热潮,造园之风的真正转变,“关键还是在正德、嘉靖年间。”[6]在重新唤起中原传统而为现实波及的部分群体中,不少文士选择了隐于乡间的闲散生活方式。而杜堇值此撕裂与变革的前夜,在传统延续和现实留存的两厢交织下,隐现其以画论世的历史姿态与文化立场,某种程度上代表了众多经由典范规训和实践调适后的图绘者。

从身份处境来看,严酷的科举事实对士子而言或多有不堪,但就画者来说无疑又是一种解脱。从场屋逻辑中退场,身份转换意味着无需顾及某种矩度,既可毅然投身富于观念与趣味的个体创作,亦可洗涤附加在诗文书画之上的功名迹象,同时可以激发更为广泛的交流与创造。从江南到京师,虽称不上颠沛流离、跌宕起伏,但杜古狂仍历经周折,且与当世名士、重臣及商贾的深度交游,足见其多重形态与观念。自幼研习经文的杜堇,较之史忠、郭诩等“逸格”画家,显然“更为严肃、更具有创意及影响力”[7]。不仅在于其形同李龙眠式的角色认定与图画绝技,还在于其虽秉承儒家道统却切身感知时代变迁,因而以图画方式行诸修习之实。故杜堇之北上,绝非一时性情,似有意博得画坛高名。

从风格处境来看,传统与自然的诗意方式沉潜于明人画者案台,强化了“师古人”和“师造化”的观念分野。若说宫廷画者意在南宋院体传承的文化合理性,文人画者沉浸于元际名家画手的笔墨旨趣,杜堇则还在于追溯唐宋之风的传统。尽管明人因循前人范本时进行了少量图像改造,已非原本的语言和观念,但已逐渐区别于作为画史整体的山水体系和偏向局部的人文系统。杜堇久居京师,朝野风靡南宋画风,并长期浸淫于江南风物,尤其以青绿和水墨划分论画,早在杜琼的解析中已见端倪,加之浙派诸人放大表现性力量,杜堇在此多元处境下,获得诸体兼长的风格视野。其以庭园为背景的诗人行吟,不单恪守唐宋人物风范,更具南宋马远之院体面貌,亦不乏元士所求之自然天真。

作为在场者,处于过渡时代的杜堇引领了唐寅、仇英等后继职业画者,并拓宽了庭园类型作品的视觉文化意义。其藉由富于传统诗意的图画表述庭园生活,既是日常经验的体现,也是伦理精神的实践,契合其看似古狂实为修行的道德哲学。换言之,以庭院空间和诗意述求构建的图画本身,有着依附于社会的个体视角,亦是主体独立于外界的哲思,明晰了为传统所塑造、又经现实修正的画家姿态。而维系历史与现实的转接脉络,直指“古贤之意”和“今士之形”的时代逻辑。

二、古贤:空间营构下的诗意安居

对于悄然自守的士者,即便卑小庭园亦视若精神沃土,杜堇即立足于历史图像与现实情境的庭园图画转化中纾解诗意。其热衷于隐士题材,且多附高古之诗,而手法虽有“仿古”与“创制”之分,却能在主题与风格的“颠倒游戏”中“脱尽恒溪”[8]。

就创作主题而言,杜堇围绕古代文士、詩人、隐者等古贤之意,大体勾勒出群像和个体两类诗意空间:一类偏向于事件性的工致严整;一类倾向于文人式的自然书写。

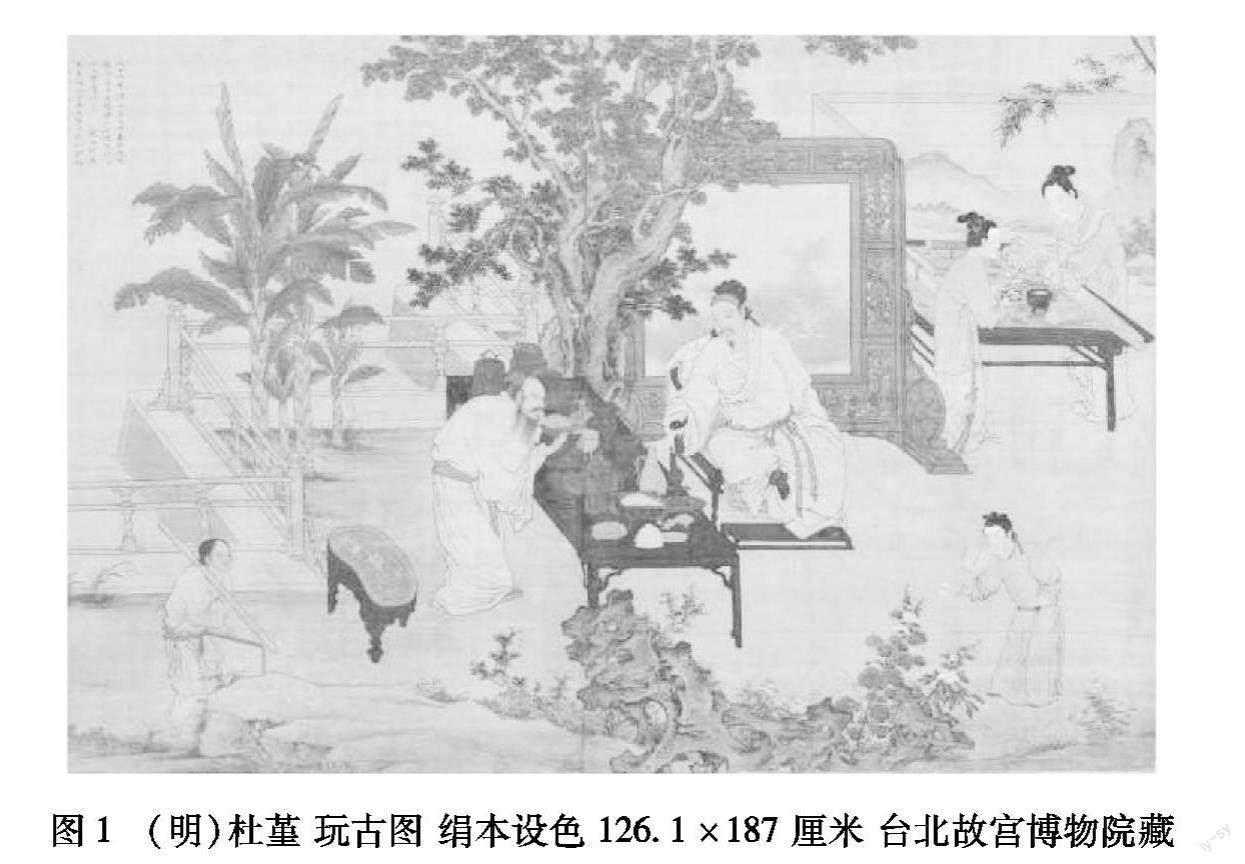

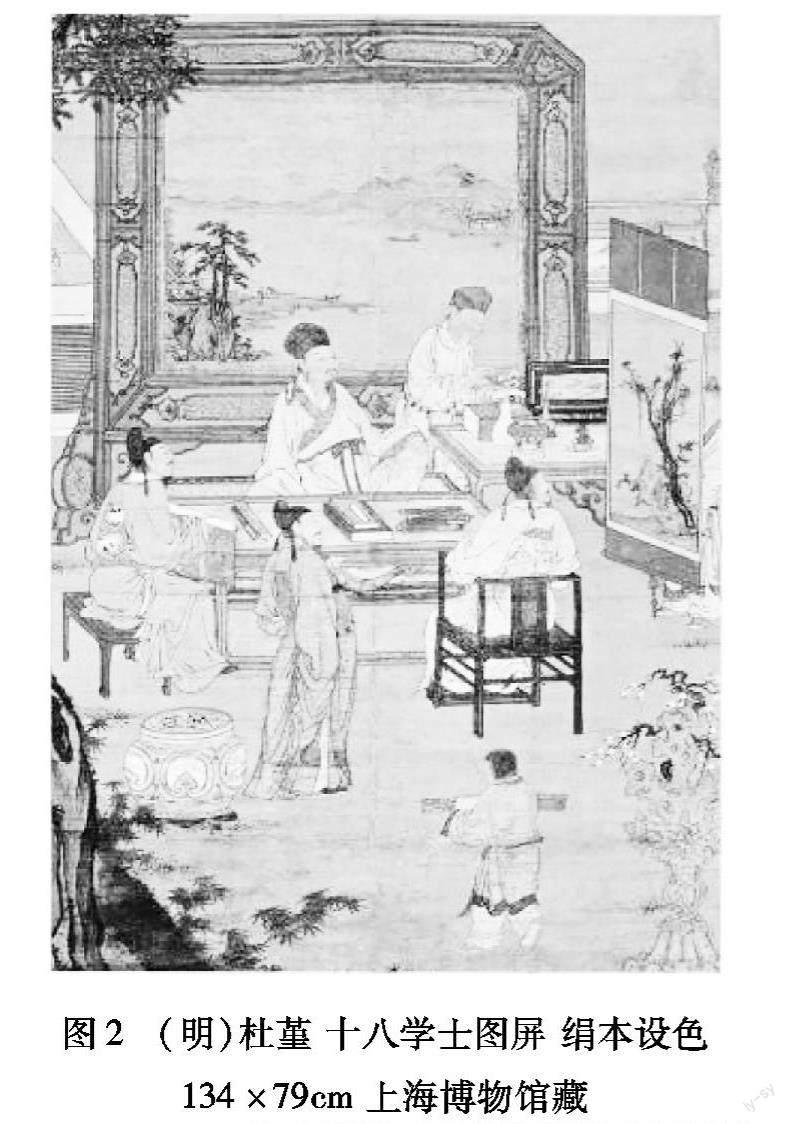

《玩古图》(图1)即偏向于文化事件性的工致严整类型。为匹配屏风的特殊形制,此作大幅宽绢本接合的横向布局,合乎场景叙事的视觉模式。据“玩古乃常,博之志大”的题跋可知,主题为元末明初以来流行于士人群体中的文化时尚:置身某处庭园的玩古、赏鉴与品读。文士、庭院、古玩等要素之外,梧桐、芭蕉、湖石、芙蓉等景致标配,皆为明士赏玩的常见之物。不过,相较于唐寅、仇英表现类似主题趋于柔媚世俗,杜堇在此强调“似求形外,意托言表”,意在阐明“礼乐”之思。与之相似,以图标举德行涵养之作的,还有《十八学士图屏》(图2)。此源于唐季“十八学士”的四联屏,置换为明人庭院日常的赏玩游艺。杜堇据此设置琴、棋、书、画等颇具仪式感的情景,铺陈榻、案、几、架等物切割空间,梧桐、修竹、湖石、盆栽等景柔和环境,构成一处形同古贤隐于洞穴且符合即时主题的私密空间,以此突显了参与学士的才情与旨趣。

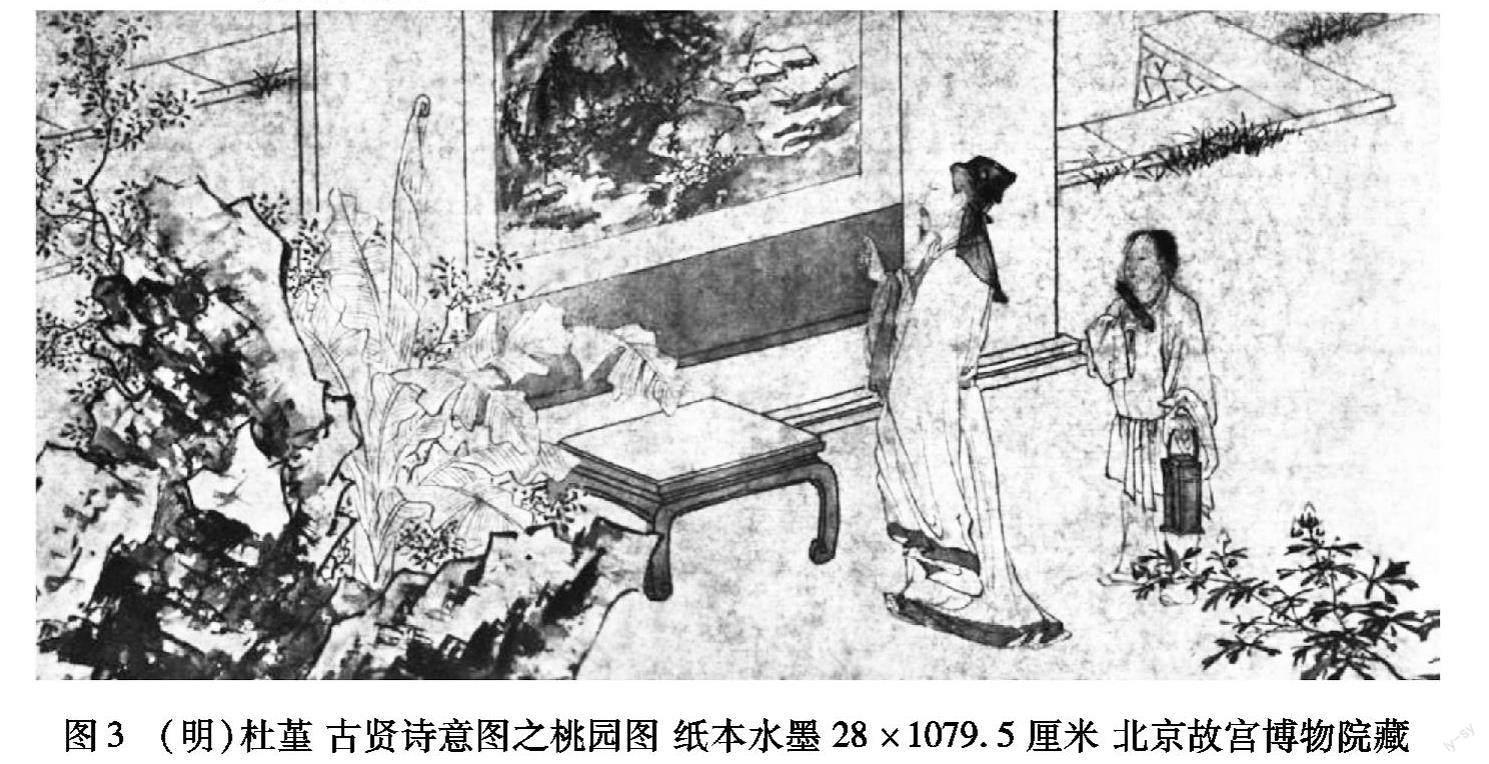

与诗人、画家金琮联手的《古贤诗意图》,则倾向于文人独居式的个体书写。以分画幅描绘的九段图画,依据每一帧诗意主题经营,均为狂放而自然的书写面目。从所选诗篇可知,因古诗书写而“为图其事”[9]的定制,两人意在与古共吟的诗意情绪及观念认同。如《桃园图》(图3)意在揭示韩愈将“仙境”还原为“想象”本质,《茶歌》取卢仝的桀骜性情,均为个体价值的隐喻指涉。此外,直接体现杜堇古贤之念、诗意为题的是《梅下横琴图》。此画描绘高士独座于梅树之下弹琴饮酒的场景,山水作景的庭院式空间烘托了隐士般的诗意生活。其上自题诗则借用拟人修辞,赋予梅花以人之情感及个性特征,既为画幅增添了浓厚情绪,亦令诗句更显灵趣,更表述了另一番高士感怀。

就风格手法而言,杜堇立足古意营造的技术尤显精到。李日华视杜堇之作“古意盎然”,向以“笔法”论画的李开先对杜堇用笔亦颇为推崇。其间,“笔法”和“形象”之关联,历来是画者要务,“古意”和“秀媚”之差异,则显见时代意趣与观念转向的踪迹。而杜堇绘画本身有“谨严雅致”和“恣意抒写”两种特征,且依主题之需切换。

第一种,《玩古图》《十八學士图屏》等主要沿袭院体之风的古雅诗情,非抒发个人瞬间体验而作,多恪守富有条理、随类塑造的惯例。一者,均以“钉头鼠尾描”入手的人物衣纹,无论是随形体轮廓的起伏刻画,还是书法性线条的飘然之气,皆可一窥吴道子、李公麟脉象。二者,山石坡地刻画细腻,强调了空间的真实性再现,围屏山水则因循南宋传统,以斧劈湿笔绘就,辅以水雾氤氲。三者,“琴弦描”勾画屏风、桌案等器物之外,梧桐、芭蕉、竹丛等先细线勾勒,再施色皴染,部分花卉、枝干、叶苔则以浓墨加彩点出。四者,围栏岸堤采用简洁折转的界画手法,与自然树植、松软地面形成对照。由上可见,杜堇广涉古今各家的风格学养,且讲究严谨有度。

第二种,纸本作品大体因循唐宋格局,但笔调狂率、墨法灵动,多有文人风范。其中,又见两类诗意主题:一为《古贤诗意图卷》《九歌图》等引自古典诗篇的精准图写;二为《梅下横琴图》《伏生授经图》等意在个体价值的隐喻转化。

近乎通篇白描的《古贤诗意图卷》,以诗画相配的图文方式间错列置。一方面,纯粹的笔墨强化了线条的书写特征。如山石以淡墨侧锋连勾带皴赋形,斧劈湿笔涂绘施质;又如淡墨勾勒树干,继以短促笔法、浓墨皴染层层跟进,至苔点醒之。另一方面,空间经营意识贯穿于景物的置陈。如《桃园图》以“画中画”构筑穿越现实与想象的层层空间,巧妙设置了庭院场景和图像情境的两重视角,导向桃源仅为“想象”、实非“仙境”的本意。而与《古贤诗意图卷》的片段方式不同,《梅下横琴图》(图4)则融合了南宋抒情格调和元士笔墨法则,更具院体图式下的完整性诗意特征。无论是人物勾勒的龙眠之意,还是衣纹承继李、刘之貌,乃至庭院、山川显露的理想之态,笔意皆迅捷润泽。

综观杜堇趋于“雅化”之作,诗意的呈现不乏缜密机巧,正如董其昌言其“虽宗李伯时,间出新意”。谨严精雅一类作品,或源于某事件主题,经由庭院景物的图式与象征转化,升华了其间隐喻。而恣意书写一类图画,则在构建诗意结构、渲染诗意氛围的同时,突出了形象与笔墨引发的观念差异。

三、今士:庭院风景间的绘事日常

自宋以来,藉由图画把握自然与诗意的方式愈发普遍,及至明中叶,以“如画”观念构筑庭院和编织诗意亦属自觉[10]。作为“既行也利”者,杜堇虽难掩术业之痕,却珍视诗意的想象与建构。只是,较之沈周诗画浑然一体,强调与自然相契,杜堇则旨在诗画结构下的造境,倾向于传统的重构。为此,杜堇依循了一套清晰而严谨的绘制程序,并主要围绕传移、置陈、补景和造境展开。

首先是“传移”。传移模写阶段,除依样临仿之外,尚可据以增删或改动。有别于庸常画师因循粉本,杜堇善摹古画,但非全依原本。在选择、采纳、延伸和拓展范本方面,其着意于主题情境下的针对性改造。《玩古图》《十八学士图屏》等群像类作品,显见诸如《听琴图》等传统雅集类型的图式演变,仅稍加转化诗意结构及空间格局,即令古意与现场并行不悖。《茶歌》所绘“卢仝”形象,颇有刘贯道《消夏图》中躺卧的文士姿态,凸显了茶仙的狂狷性情。而依据各式诗意主题与空间结构置入形象、器物和环境,令其图画本身具备创制变革的一面。

其次是“置陈”。粉本重构阶段,显示了杜堇作为职业画家的布局能力及视觉素养。《玩古图》《十八学士图屏》的景物衔接,重在相关主题形象,并将以往被略去或程式化的空间格局予以充实,强化了庭院的自然、人文与诗意氛围。又如依主题、诗意展开的《梅下横琴图》《伏生授经图》等寓意明确之作,借重构图像突出操守品德,于象征层面完成自我确认。重点即在于,自然、山川与庭院的空间融合,使不同寓意之景物得以形成书写指涉。尤其颇具实景因素和象征意味的蜀葵等花植,因自然形态及内涵之表现力而常见于图画前景(见图5)。

再者是“补景”。完善确立阶段,意在灵活推敲严丝合缝的景物形式及空间结构。早期粉本或因背景空无而缺乏联系,故添加或置换实体建筑、家居陈设等,间以树石穿插。于此,赋予景物之间或虚无段落以具体环境之中,形塑仿若真境的统一氛围。源于周文矩白描图本的《宫中仕女图》,杜堇据此添置花卉、树木、山石和建筑等,将原本孤立的人物置于了明确环境之中。继而,在截取粉本局部的基础上,构成彼此连接的长卷巨制,再行补充立屏、围栏、苔藓和枫树等景物。杜堇之仿摹,颇符参照早期构图,对景致予以一定程度修正与调整的流行手法。

最后,前期工序皆在意境营造,且与主题息息相关。杜堇于草木亭榭可见的分割、转折、封闭和围合之外,还重烟云等极具表现力的虚无元素。而借助古贤之名再造诗意的方式,预设了另一种幻化的“自我画像”。其庭院芭蕉与古贤形象自不待言,《玩古图》中扑蝶片段的蜀葵、秋葵等隐喻之物,便传递出丰富信息,且与众多画者共享同一个视觉语义[11]。不过,正如石守谦认为,仕女图画之于杜堇,较不涉风月之事,不似吴伟、唐寅的“浪荡之风”。某种意义上,相似景物之于不同画家的诗意述求,皆属主动经营的结果,杜堇可谓先声。

杜堇植根传统古意,不仅与同属职业一脉的唐寅、仇英划分出两个时代,还异于沈周等同代文士画家沉浸于日常实景的“自然诗意”。一方面,两类图画“庭院内外皆有诗意”,前者多依附于“传统”情结,乃类比古贤修身的思维,后者更倾向于“自然”抒情,实具寻求主体上达的意识。另一方面,两者分属不同的思维,是时人界定古雅与抒情的要素,且均强调图画之“修身体道”价值。杜堇的图像诠释虽属传承议题,却仍可落实为一种生活哲学。换言之,绘事生涯蕴含的修身实践,称得上杜堇庭院图画的核心本质,自非仅停留于视觉层面。当杜堇游离于京师与江南而退居于图画时,其职业化的生活情境,恰恰体现了一种有别于常态化的士者隐逸理想和儒者修身原则。

于此,如若細察文人与所处空间,足以生发在流动与安居之间的身心问题。一者,园中之“景”作为理想的生活场景,注入了不同时代的生活实践,而非止于程式化符号。二者,园中之“人”同以隐逸为底色、注重自适的明士,与庭院日常的内在体悟可谓一脉相承。人与景的构建,亦暗含杜堇个体价值的确认。三者,园中之“境”拥有空间、时间和人的三重结构,揭示了古为今用的鼎革韵味。循此诗意与理想灌注其中,杜堇笔下目光所及之景和身临其境之景,皆属今士之“意”的体现。

四、结语

事实上,杜堇并未直接描绘一所庭园,却处处体现出园林视觉的核心指向。其庭院主题绘画形同“格物”的手法,既有唐宋传统承继,亦有当下创造性。在“再现自然”和“表现自我”的议题中[12],以古意为核、庭院为景、“人”居其间,充分调度山水之景、人物图式及草木花卉等元素,明晰了庭院图画的“构景造境”模式,并经由细节层面的指涉予以显现主题。杜堇绘事正处大明开启新世纪图景,诸多画家一边为流传不息的诗意范本而字斟句酌,一边继续行走俗世的画家生涯。从横向看,杜堇强调由庭院内部展现的诗意生活,沈周、吴伟着力于自然外部孕育的诗意风景;就纵向观,杜堇依旧秉持古典诗意的精英式框架,唐寅、仇英则呈现出脱离原境的世俗化迹象。当然,杜堇并非离群索居者,其具体演示了如何将历史存在的典范接引、召唤至其所处时代,视传统为基石的同时开创图画新境,堪称“意想形识,具脱然也”。

参考文献:

[1]张慧剑.明清江苏文人年表[M].上海:上海古籍出版社,1986:91.

[2]王世贞.弇州四部稿:卷155[M].上海:上海古籍出版社,1990:495.

[3]卢辅圣.中国书画全书:第3册[M].上海:上海书画出版社,1992:913.

[4]倪龙娇.浅谈杜堇的画坛地位[J].新美术,2007(3):90-91.

[5]冯天瑜.明代理学流变考[J].社会科学战线,1984(2):37-45.

[6]顾凯.明代江南园林研究[M].南京:东南大学出版社,2010:8.

[7]高居翰.江岸送别:明代初期与中期绘画[M].北京:三联书店出版社,2015:176.

[8]杨恩寿.眼福编初集:卷10[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:521.

[9]中国古代书画鉴定组.中国绘画全集:第11卷[M].广州:文物出版社,1997:194-195.

[10]顾凯.明代江南园林研究[M].南京:东南大学出版社,2010:210-213.

[11]刘芳如.明中叶人物画四家特展:杜堇、周臣、唐寅、仇英[M].台北:台北故宫博物院,2000:133.

[12]石守谦.从风格到画意:反思中国美术史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2015:29-48.

(责任编辑 吴国富)