灵巧的史前萨拉乌苏人

——解读“小型化石器”

2023-09-22杨石霞

杨石霞

“工具”——琳琅满目地遍布我们现代生活的每一个角落。打开学生的铅笔盒,拉开厨房的抽屉,亦或翻开牙医的诊疗包,我们可以看到形态与尺寸各异、功能多样的工具。在现代生活里,工具已经被高度细化和专业化,这是我们经历百万年的演化逐渐积累形成的。尽管我们不是动物界唯一使用工具的成员,但是从敲击石头或折断树枝获得第一件工具开始,我们通过工具制作与持续的技术创新从动物界脱颖而出,踏上了地球生命史中最独特的演化道路。这一路,祖先们有怎么样的发明和创造,才最终促使我们用复杂多样的工具真正深入地开发、利用自然资源?也许几万年、几十万年、甚至上百万年前,他们已经拥有了超过我们预想的创造力。旧石器时代考古学家的一大乐趣便是可以解密不同时期史前人类的“工具包”,窥探他们的创造力与适应力。

指尖上的小工具(摄影记者:中新网孙自法)

在数量庞大的史前工具组中,萨拉乌苏石器为什么吸引了我们的目光?因为它们的尺寸太小了,其微小的尺寸以至于限制了对其的描述。20世纪20年代初被发现之时,它们在最初的研究报告里被描述为像小小的糖豆,很精致,但是太小了,无法描述细节。正是早期文献里的记述激发了我们利用现代分析手段来解读这些糖豆一样的“小石器”的想法。出于对中国科学院古脊动物与古人类研究所标本馆馆藏极小的石器的好奇,我们开始了这项再研究工作。这些小石器又是来自萨拉乌苏这个传奇的遗址,这为再研究增添了“厚重的传承底蕴”。地处内蒙古鄂尔多斯高原毛乌素沙漠南缘的萨拉乌苏遗址是我国最早发现的旧石器地点之一,也一直是我国第四纪地质研究的重要“资料库”。在近一个世纪的研究工作中,萨拉乌苏揭露了丰富的地层,出土了大量的化石及石制品,也由此催生了众多第四纪研究的重要概念,如“萨拉乌苏阶”、“萨拉乌苏组”和“萨拉乌苏动物群”等。换言之,萨拉乌苏的发现和研究不仅拉开了中国旧石器时代考古的序幕,更成为中国第四纪研究的一块基石。作为后学,我们能够再次开展这个重要遗址的早期出土遗物的再研究是幸运和幸福的。当我们用超景深显微镜、显微CT和高倍显微镜一步步重建这些小小的石制工具的整体形貌和刃缘形态、使用痕迹时,我们不由地感叹:“他们太灵巧了”。

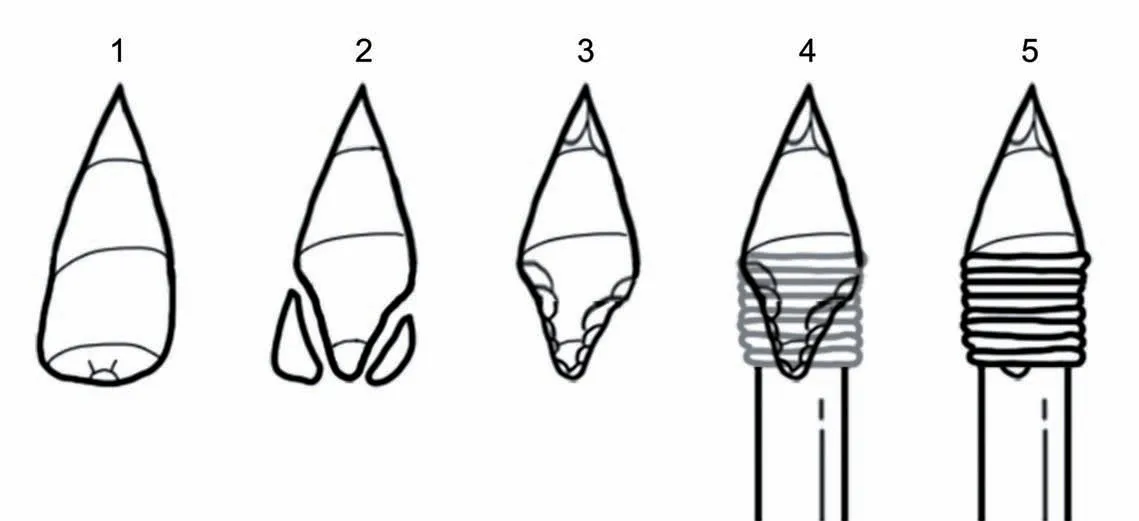

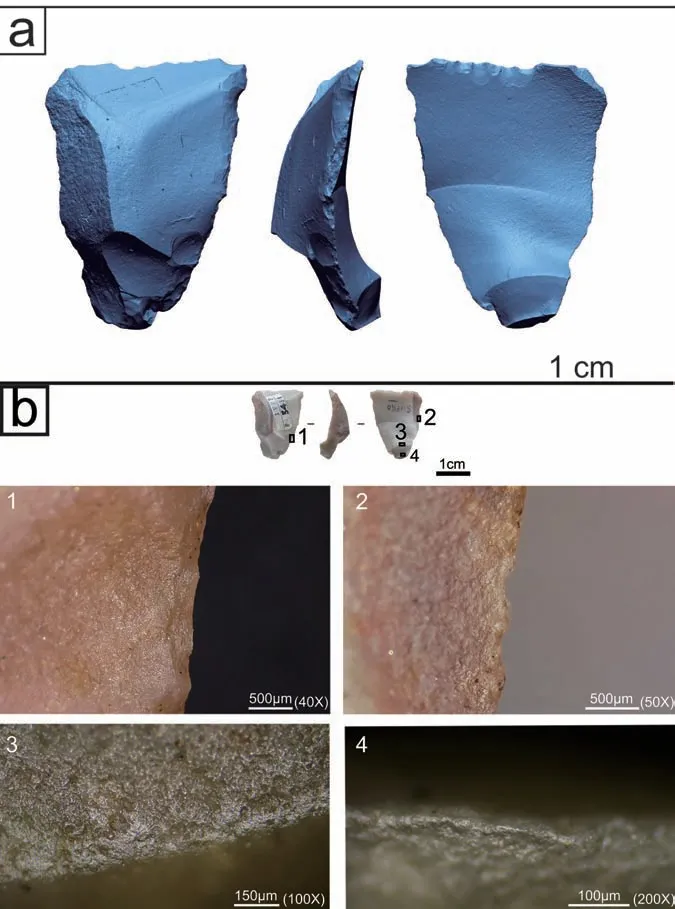

照片中石器的三维形态重建和微痕分析

如前页图中指尖上的小小的石器,最大长仅为11.71mm。在经过CT三维重建后,我们可以看到这是一件修理精细的有铤石器(“铤”英文“tang”,指箭头装入箭干的部分,旧石器时代考古中指为了将箭头、刮削器、钻等工具进行装柄而修理出的部分,如上图所示),可以分为功能部分和修铤装柄部分。功能部分,即使用部分,右上角精细的修理形成了明显的尖刃部,构成夹角的两条边向相反的方向进行了细密的修理;而用于装柄的铤部则进行了另外的修理,与功能部分的修理不连续。为了证明它确实曾作为复合工具的一部分安装于木柄或骨柄之上,我们对其进行了微痕分析。在边缘发现了着柄产生的小片疤,在腹部凸起部分还看到了明显的着柄磨光痕迹。

这里只简单地举一个例子,向大家展示经过新一轮多重图像重建和解读的萨拉乌苏小石器。通过这样的例子,我们想让大家走进灵巧的史前萨拉乌苏人的生活。我们分析了70件萨拉乌苏石制工具,其平均尺寸为18.25×12.78×5.83mm,也就是说大部分工具的尺寸都与前面照片中的那件石器一样。通过获取共同出土的石片和石核的尺寸,我们可以知道萨拉乌苏史前人类利用极为小块的石料生产小石片并将其作为毛坯来修理出这些细小的石器的行为。整个生产链可谓极度小型化或微型化。对近200件石制品的统计显示(含有最终工具、生产过程的石核、石片、碎片等),这些石制品的平均质量仅为0.75克,大概类似于一粒花生米。

除了个体微小外,从上面的例子可以看到史前萨拉乌苏人的“灵巧”还在于对细小石器进行精细的修铤。这些工具包括明显的使用功能部分和用于附着手柄或者杆部的“铤”。这里展示第二件装柄石器,它是一件保留铤部而功能部位残断的石器。从对P5404号标本的三维图形重建中,我们可以看到铤部向内对称地收窄,而微痕分析同样呈现出在对称收窄两侧明显的着柄痕迹。

P5404号标本残断的装柄工具,保留对称修窄的铤部

全球范围内装柄石器的最早记录目前为距今50万年,而较为多的记录在30万年以来,但我国目前该类石器的报道和相关研究较少。本研究成果引述,范家沟湾地点已发表的最新光释光年代为距今9万年以前,这也意味着这一发现是当前中国北方地区最早的石器装柄证据。根据已有分析研究,将石器附着于木柄或骨柄可以有效提高生产效率,甚至可以平衡性别间的劳动差异。简单来说,复合工具的出现提高了工具的使用效能,使得原来性别间力量差距降低。另一方面,装柄可以有效地提高工具的杀伤力,我们可以理解后期的箭头、长矛的出现即是装柄技术的发展。而作为单个遗址的研究,装柄可能是萨拉乌苏史前人类对小型石器利用的一种有效方式。由于尺寸过于微小,这些石器难以持握于手中进行相关生产活动,而装柄则有效地解决了这一问题。

萨拉乌苏可以说是“沙漠里的绿洲”,其位于沙漠的边缘地带,遗址周边缺乏可以制作石器的石料,这可能导致他们需要去更远的地方获得石料。以往的调查显示,最近的可以获得小砾石的地方距离遗址达40余公里。无论具体情况如何,缺乏适宜打制石器的大块原料,可能是促使史前萨拉乌苏人类进行石器小型化和工具使用方式创新的“资源压力”。

在多项分析手段的协助下,我们今天重新认识了萨拉乌苏“小型化石器技术”,更深入地认识我们灵巧的祖先。化石和遗传学证据为我们提供了史前人类的体质演化与遗传历史,而考古学工作的迭代更新让我们更好地窥探史前人类的行为演化,更为深入认识他们的适应能力和创造力。