重探大众文化发生期的“声音政治”

——以“1980年听众喜爱的广播歌曲评选”为中心

2023-09-20杨毅

文/杨毅

发端于20世纪70年代末的中国大众文化,对四十多年来中国社会思潮和审美文化的塑造是不言而喻的。回到中国大众文化发生的现场,不难发现,流行音乐在其中扮演了重要角色。中国大众文化发生在20世纪七八十年代之交的社会转型期,流行音乐的出现与传播伴随着社会思潮的重大转型而起到先声夺人的作用。“音乐是真实世界可信的暗喻,它既不是自给自足的活动,也不是经济基础架构的机械式指标。它是先驱者,因为社会在改变之前,变动已先铭刻于噪音之中。”[1]如此说来,流行音乐就不仅是反映社会思潮的晴雨表,更会主动参与变革时期社会文化和审美风尚的塑造,建构新时期的听觉文化。正是在这样的历史语境下,流行音乐以其能动性深刻参与到中国当代大众文化的发生之中。

不过,这里说的流行音乐仍然是需要阐明的概念。按照通行的说法,流行音乐指的是以商品形式制造并在大众市场中流通的音乐类型,许多评论家认为商业化才是理解流行音乐的关键。[2]如果按照这个概念,在大众文化发生期探讨流行音乐其实是不太准确的。因为1980年前后中国流行音乐显然不具备上述商品化的特性,也没有流行音乐的概念。或者更准确地说,没有人把广为传唱的歌曲当作流行音乐。当然,这不意味着我们无法探讨这个问题,而是说应当打破本质化的思维观念,回到具体的历史语境中考察中国的流行音乐,真正回到大众文化发生的现场,辨析流行音乐如何在与社会文化的互动中发挥关键作用。

一、广播电台与大众文化的发生

提到大众文化发生期的流行音乐,很容易让人想到台湾邓丽君歌曲在大陆的流行。邓丽君的歌曲的确是较为典型的流行音乐,其在大陆的传播借助不同以往的声音形态,冲破了极左政治对人的异化,不仅开启了人的感官启蒙,还建构了良性的公共文化。简言之,邓丽君歌曲的传播真正建构了中国新时期的听觉文化。虽然这方面的研究已经相当充分[3],但还需关注的是,在邓丽君歌曲从台湾悄然传入大陆之时,本土歌曲所固有的听觉文化传统依然发挥着作用。邓丽君的流行音乐和大陆歌曲在相互对话、争辩与碰撞中共同构成了社会转型时期的声音景观,建构起大众文化发生期的“声音政治”。

在邓丽君流行音乐的传播过程中,广播起到了重要作用。现有资料表明,流行音乐在中国大陆民众间的流传很多是人们无意间在半导体收音机中听到的。有网友回忆道:“大约是30年前的夏天,一个不经意的夜晚,我和我的几个知青朋友,怀着一份好奇,躲在农场对面的小树林里,拉长了半导体收音机天线,通过短波信号收听‘敌台’。凌晨时分,一个来自异域的声音开始在中国西南农村的一隅悄悄漫延。‘澳洲广播电台,各位听众,在接下来的时间里,邓丽君小姐将把一首情歌《在水一方》献给大家,希望你能喜欢’。”[4]还有人是从台湾的“中央广播电台”里听到的:“张俊明回忆,开始一段时间,每当他听到……为大陆同胞广播,现在是为您歌唱’时,心中就一阵紧张,毕竟是‘收听敌台’。”[5]著名乐评人李皖说:“在邓丽君歌声疯魔般地从台湾向整个东南亚扩散之际,大陆人对此一无所知、足足有近十年之久。直到有一天,在半导体收音机的中波或短波里,在一段快速急转的旋律下出现了邓丽君这仨字。对不同的人来说,这一天的具体日期各不相同,但有一点可以肯定,它一定出现在1978、1979年的某一个夜晚。”[6]尽管邓丽君的歌曲进入大陆的准确时间难以考证,但现有最早记录为1975年,被更多人听到应当是1978年,传播渠道是大陆民众通过偷听来自澳洲或台湾的广播电台。据澳洲广播电台主持人王恩禧说,由于澳洲广播电台没有政治内容,几乎没有受到大陆的干扰,故而成为人们收听邓丽君歌曲的最佳选择。而台湾的广播电台从1979年起开始向大陆听众播送《邓丽君时间》,每周播出6次,每次25分钟。这样的播出方式有政治因素,只不过是柔性的政治宣传手段。[7]

上述材料可以看出,邓丽君歌曲传入大陆,最早是人们借助收音机收听“敌台”实现的。虽然伴随着收录机和录音磁带等走私品的出现,邓丽君歌曲很快有了更加多样的传播方式,但广播电台在邓丽君流行音乐的传播乃至大众文化发生的层面仍有不可忽视的作用。

事实上,在邓丽君的流行音乐悄然传入大陆的同时,大陆本土的歌曲也主要通过广播电台的文艺节目向听众播送。1978年下半年,中央人民广播电台停播数年的《星期音乐会》《音乐厅》《外国作品音乐会》《听众点播的音乐节目》《听众点播的戏曲节目》《京剧选段》《地方戏曲选段》《阅读和欣赏》等专题文艺节目纷纷恢复播出。这就使得此前那些被禁锢已久的歌曲重新被人们听到。听众回忆道:“我们前晚听到了郭兰英唱的老歌儿,昨晚又听到了王玉珍演唱的《洪湖水,浪打浪》,今晚王昆又出来了,每一个被打入冷宫的艺术家的名字出现,我们就欢呼一阵。”[8]王蒙回忆道:“粉碎‘四人帮’后不久,当收音机里传出诗歌演唱朗诵会上王昆、郭兰英、王玉珍的歌声的时候,多少人的眼泪湿透了襟衫。后来,我们又听到了列宁喜爱的歌,听到贝多芬的《命运》交响乐,听到了《刘三姐》和《花儿为什么这样红》。”[9]王蒙所说的这些中国歌曲属于带有民族风格的抒情歌曲。1979年1月,中央人民广播电台向听众介绍庆祝粉碎“四人帮”胜利的《祝酒歌》,也由此开启了新时期抒情歌曲的滥觞。

虽然当时的抒情歌曲广为流传,但广播电台播出的歌曲的风格相对多元,既有歌颂革命领袖的《太阳最红,毛主席最亲》《周总理,您在哪里》《送上我心头的思念》,也有较早创作、如今解禁的《我的祖国》《敖包相会》,当然更多的还是当年创作的《我们的生活充满阳光》《吐鲁番的葡萄熟了》《再见吧,妈妈》《大海一样的深情》《妹妹找哥泪花流》《心上人啊,快给我力量》等抒情歌曲。

显然,大众文化发生期的流行音乐在1979年真正实现了爆发和突破。这首先得益于中国社会在1978年以来经历的重大转型。胡耀邦在1979年3月召开的全国新闻工作座谈会上指出,“要经常宣传报道丰富多彩、健康向上的文化生活……要把人们的文化生活丰富起来,这是一个非常重要的社会主义阵地,比如科学报告会、政治时事座谈会、音乐会、诗歌朗诵会”[10]。

这种社会变革带来的影响是全方面的,既包括创作者拥有相对更大的自由度,也包括作品传播方式的便捷化和普及化。1979年,全国共有广播电台99座,市县级广播站2590座;[11]“半导体收音机以较快的速度发展,到1979年收音机产量达到1387.5万台,其中半导体收音机占96%。”[12]“从市场销售情况看,像台式、落地式高级收音机和小巧便携的小型半导体收音机都是供不应求的商品;刚刚进入群众消费领域的钟控式收音机、收录两用机、薄型收音机等新型品种,也受到了消费者的喜爱。”[13]广播电台的增多确保歌曲通过各级广播系统传送给广大听众,而收音机的普及则生成了不同于此前广播喇叭带给人的听觉感受。在当时,人们收听广播并非漫不经心,而是集中全身心的注意力去收听。广播电台既是由国家主导的公共体制,也通过家庭化和个人化的方式深嵌到民众的日常生活中。广播虽然不会立刻演变为某种明确的政治观念,但通常会形成比政治观念更为宽泛和日常的生活体验,由此凸显20世纪70年代末广播带来的新的经验。虽然广播本质上基于“自上而下”的单向传输,但听众依然可以在收听过程中生发出对现实,特别是自身生活的审视。总之,无论是小心翼翼地偷听,还是聚精会神地聆听,广播电台带给人们的听觉经验值得重视,其自身则构成了大众文化发生期的重要媒介。

二、评选活动与“抒情歌曲”的命运

作为20世纪七八十年代最有影响力的大众媒介,广播电台在歌曲传播和推广上的作用是不容小觑的。在告别了那种响彻着革命话语的高亢之声后,广播电台里播放的舒缓优美的音乐着实给广大听众带来了不同以往的激动人心的感受,节目播出效果因此异常热烈。据中央人民广播电台文艺部音乐组的编辑王炬说,大约在1979年12月,文艺部副主任康普敏锐地捕捉到在群众中涌动着的热情,在编辑会上问能不能通过某种方式把群众的呼声反映出来。“很快,中国音乐组组长张定珠和副组长王惊涛与我共同搞了一个评选方案”,基本原则是‘从1979年中央人民广播电台播放的创作歌曲中,评选出10首最受欢迎的歌曲’,并报给电台审批。12月20日,报告获得电台批准,评选活动升格为由中央人民广播电台主办。几天后,《歌曲》编辑部的舒小模得知此事,提议由《歌曲》编辑部出资协助举办评选活动。评出15首也是应《歌曲》编辑部的要求,好像是因为制作活页歌篇印张排版所需。”[14]12月23日,中央人民广播电台开始播送评选消息。1980年1月4日起计票,1月23日截止,2月16日揭晓。评选活动得到了群众的热烈支持,20天总共收到25万封来信和选票,最终经过统计评选出15首广播歌曲。

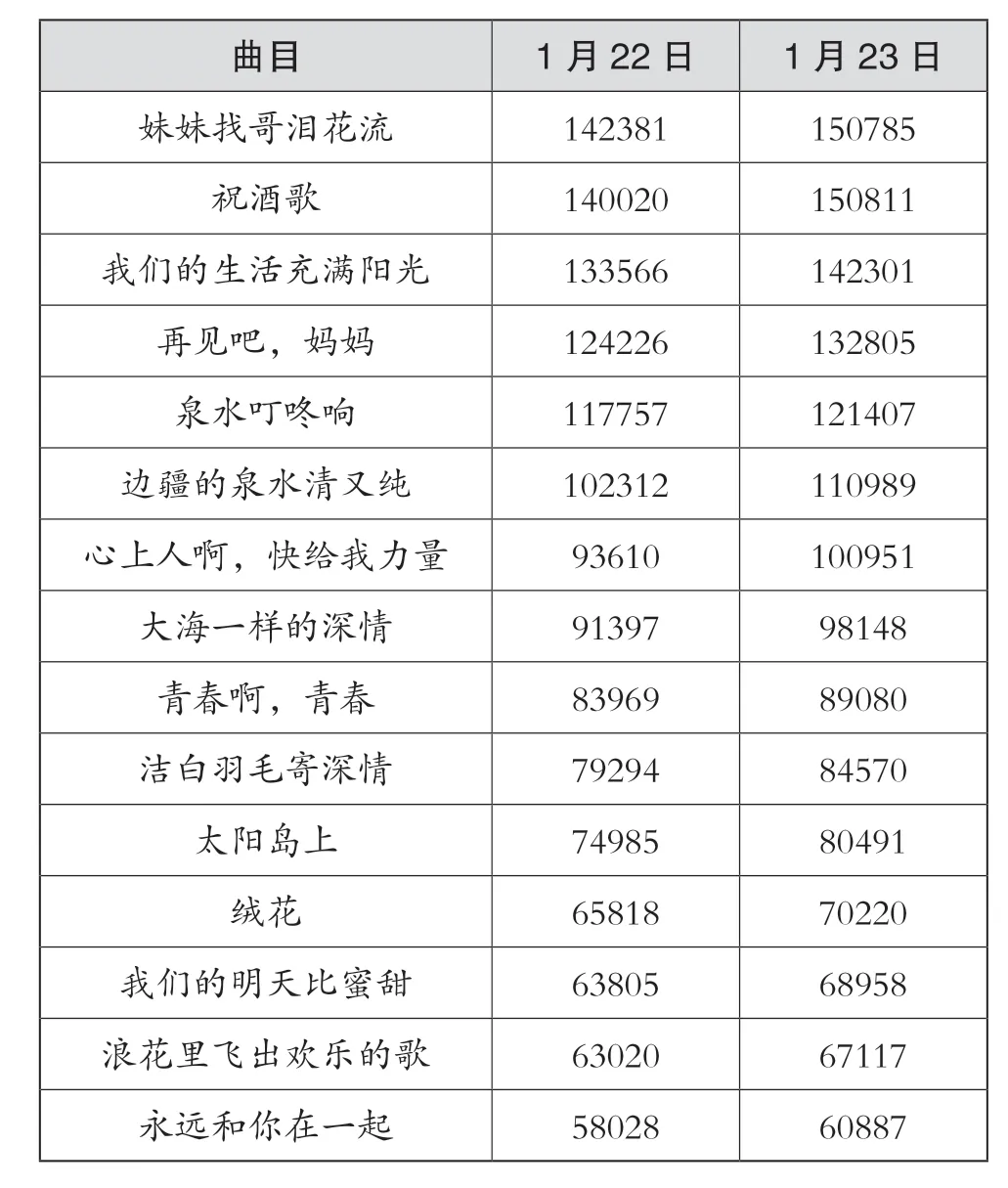

以上就是“1980年听众喜爱的广播歌曲评选”活动举办的简要经过。现有的流行音乐史已经多有论述,但由于研究者过分强调群众自发投票评选的意义,而忽略了评选活动隐藏的各种权力关系的博弈。[15]表面上看,评选活动体现了很大程度的民主性,但背后却始终有着国家的干预。无论是准备阶段的上报审批,还是评选过程的计票操作,以及最终歌曲的数量排序,都处在国家的严格把控中。如果没有国家管理部门的管控、组织和协助,评选活动是难以进行的。这15首歌曲的排序也体现了官方意志的介入。据王炬披露,1月22日的选票统计数据和排名与最终结果略有出入,原因是23日《歌曲》编辑部补报的数据送来,致使排名顺序略有变动——《祝酒歌》超过了《妹妹找哥泪花流》,荣登榜首。下表列出了这两日票数的具体情况:

曲目 1 月22 日 1 月23 日妹妹找哥泪花流 142381 150785祝酒歌 140020 150811我们的生活充满阳光 133566 142301再见吧,妈妈 124226 132805泉水叮咚响 117757 121407边疆的泉水清又纯 102312 110989心上人啊,快给我力量 93610 100951大海一样的深情 91397 98148青春啊,青春 83969 89080洁白羽毛寄深情 79294 84570太阳岛上 74985 80491绒花 65818 70220我们的明天比蜜甜 63805 68958浪花里飞出欢乐的歌 63020 67117永远和你在一起 58028 60887

投票结果为何会在截止时间的最后时刻发生改变?这最后投来的5万张选票究竟来自何处?虽然这些问题无法在现有资料中找到明确的答案,但“据有关当事人披露,数据补报背后,有主办方的谨慎考虑:《祝酒歌》的创作背景,反映了打倒‘四人帮’后人们欢欣鼓舞的心情和对未来的美好期望,显然比《妹妹找哥泪花流》政治寓意高,因此以‘部队补票’完成二者排名位置互调,这是和当时的特殊政治背景紧密相连的”[16]。这15首歌曲的名单确定也“最终获得时任中央广播事业局局长张香山的支持,他表示‘就按群众的意见来’,15首获奖歌曲才如实公布”[17]。

这些材料表明,“1980年听众喜爱的广播歌曲评选”的背后隐藏着不容忽视的政治力量。经历了“十年动乱”后的中国社会通过评奖的方式来建构新时期的文艺秩序是极为常见的,但真正值得关注的问题是,中国当代大众文化的发生是如何在音乐领域实现的。这就涉及这15首获奖歌曲在体裁上全部都是抒情歌曲而引发的问题。不妨说,中国当代大众文化发生期的流行音乐是以抒情歌曲的出现为契机,而针对抒情歌曲的讨论则开启了当时如何看待流行音乐的关键问题。早在1978年9月,中国音乐家协会在武汉召开了声乐作品创作座谈会。针对当前声乐作品“战斗进行曲多,抒情曲少,爱情歌曲几乎绝迹”的问题,中国音乐家协会主席吕骥指出,“既要大力写好革命的战斗进行曲,也要写好革命的抒情歌曲。”“大家一致认为,抒情歌曲和爱情歌曲是非要不可,因为它是反映我们的时代、我们的现实生活的重要方面,是反映人民的思想感情的重要方面。”[18]1979年2月,文化部和中国音乐家协会在北京召开了音乐创作座谈会,同样认为“应当提倡创作抒情歌曲,以满足群众的需要”“进行曲和抒情歌曲只是形式的不同,在内容上二者都可以是革命的,都可为无产阶级服务”[19]。1979年6月,《人民音乐》编辑部在北京召开抒情歌曲问题座谈会,并在第8期以“抒情歌曲问题讨论”的形式集中刊发了几位参会者的发言。1979年11月,周扬在中国文学艺术工作者第四次代表大会的工作报告中直接指出:“我们现在不但需要各种鼓舞斗志的进行曲,还需要有使人愉悦的抒情歌曲和轻音乐,希望我们的音乐家和广播电台能够满足人们这种迫切希望。”[20]由此看来,有关抒情歌曲的讨论由来已久,且主流观点认为抒情歌曲有其存在的必要,不仅可以改善体裁匮乏等问题,也可服务于新的时代要求,满足人们的精神生活。

不过,尽管官方和主流音乐界并不反对抒情歌曲的创作和传播,但这次评选活动还是引起了热烈的讨论。《歌曲》编辑钟立民回忆,“后来批评还是很多,说我们这个评选是抒情歌曲一花独放”[21]。比如贺绿汀委婉地说:“15首歌的作者是有才能的,演唱也基本是不错的,但是如果其中有倾向性的问题就值得注意了。”[22]作曲家刘炽认为“这些歌曲中有好的,比较好的,也有一部分是不太好的”,“评选的范围(指作品和作者)太窄了,题材、体裁、风格、样式方面也太窄了”。音乐界对抒情歌曲也有着不同看法:“一种认为这是在抒情歌曲方面突破了一关,是创新;另一种认为有些歌曲的作法和演唱方法自以为新,其实并不新,因为这些作曲、配器手法和演唱方法,早在30年代的上海,以及目前的港台都大量地存在着。”[23]20世纪30年代,黎锦辉、陈歌辛等人创作的风靡于上海的流行歌曲,曾因不积极投身抗战宣传而被左翼人士冠以“黄色音乐”“靡靡之音”的称谓。这种说法长期成为官方对此类歌曲的认知,比如原文化部在1958年发布《关于肃清黄色音乐问题给中央的报告》,“提出在群众中进行一次不买黄色音乐唱片、歌片,不唱黄色歌曲、不听黄色音乐、不跳黄色交际舞的宣传教育”[24]。而此时抒情歌曲的复兴则让人联想到半个世纪前中国本土流行音乐的发生。不过,随着左翼文艺在内地合法地位的确立,诉诸集体秩序符号的革命之声成为时代最强音。换言之,抒情歌曲争论的背后实则暗藏了音乐界对中国固有的流行音乐传统的延续性思考。

1980年2月20日,在获奖歌曲揭晓后的几天,《人民日报》发文肯定抒情歌曲的意义:“人民群众对音乐的要求是多种多样的,既需要激情充沛、能调动起千军万马的战斗力的歌曲来鼓舞斗志,大干四化,也需要感情细腻的抒情歌曲来表达他们丰富的内心世界,同时还需要在紧张工作之余能给他们以休息和娱乐的轻松愉快的作品,这都是不可偏废、不能忽视的群众的需要。”《人民日报》迅速对评选活动做出结论式的论断,同时对商品音乐的不良倾向进行批判:“我们的音乐工作者一定能够勇于抵制追求所谓时髦、新奇,甚至坠入轻佻、造作、庸俗的商品音乐的倾向。须知那些东西虽一时能赢得一些掌声,但它们很快就会被历史所淘汰,为群众所唾弃。”[25]这里所说的“商品音乐”很容易让人联想到以邓丽君歌曲为代表的港台流行音乐。而此时港台流行音乐的传播已经从最初的“收听敌台”,转变为走私、出售和磁带这种更具自主性的消费行为。正当港台流行音乐迅速传播开来时,上述针对抒情歌曲的不同意见很快转移到对这种声音的警惕中。总之,抒情歌曲的争论,既与中国自身固有的听觉文化传统密切相关,也遭遇了港台流行音乐的挑战,共同构成了中国社会转型期复杂交织的声音景观,也由此开启了大众文化发生期的“声音政治”。

三、从抒情歌曲到流行音乐

尽管《人民日报》明确肯定抒情歌曲存在的必要性,但同时对商品音乐的批判也透露出流行音乐内部既相互博弈又彼此共生的复杂形态。如果说对抒情歌曲的肯定旨在继承本土群众歌曲的听觉文化传统,那么对于商品音乐的批判则主要是为了警惕外来流行音乐的危害。上文的分析认为,抒情歌曲已经被官方认可,但围绕抒情歌曲的争论却并没有停止,反而是随着港台歌曲的传入而愈发强烈。[26]问题在于,既然抒情歌曲并不是主流音乐界反对的体裁,那么为何港台流行音乐(包括内地(大陆)的某些抒情歌曲)遭到猛烈批判?换言之,抒情歌曲与流行音乐的界限何在?同样是抒发感情,为何前者得到肯定而后者受到批判?

金兆钧曾在论文中指出15首抒情歌曲“继承了开创于30年代的抒情群众歌曲的传统,特别是50—60年代抒情性民歌风格群众歌曲的传统”,但也认为它们“不仅是历史的延续和继承”,“虽然‘我们’仍然是表达主体,但被否定和扼杀的人性内容已以新的形式复苏。‘情’的重新发现和肯定已经隐隐折射出动荡中的文化潮流。”[27]抒情歌曲在继承音乐传统的同时,更以新的时代内容和表达形式暗中突破了以往旧的意识形态,体现社会转型期的声音景观。事实上,重新肯定人性人情的合法性,正是20世纪七八十年代之交文艺界“拨乱反正”的普遍潮流。但由于广播电台长期作为国家文化宣传体制的重要机构,充当着意识形态领域的有力工具,在民众的日常生活中扮演着不可替代的作用,因此当广播对抒情歌曲的播出以“先声夺人”的方式,从内容和形式上挑战了过去不曾出现的声音形态时,带给人的听觉感受是异常强烈的。这种不同以往的声音形态也引起了不小的争议。

比如,由李谷一演唱的《妹妹找哥泪花流》在这些抒情歌曲中成为被批判的重点。批评者认为“歌曲在音乐形象塑造上只注意了曲调外在的抒情优美,在‘愁’和‘泪’上下功夫,没有把握住影片中彼时彼地的典型环境中小花这个人物感情上的典型特点即她对革命深厚的情和对哥哥深深的爱,以及对未来美好的憧憬”[28]。周志强分析道:“这首歌最具危险性:《祝酒歌》里面是社会主义的积极向上的欢快情绪;《我们的生活充满阳光》歌颂美好社会主义的新生活;《再见吧,妈妈》是英雄的赞歌;《泉水叮咚响》优美单纯;《边疆的泉水清又纯》歌颂战士的品德;《心上人啊,快给我力量》虽然是爱情歌曲,却是要把爱情转化成为时代献身的健康情感……而这首《妹妹找哥泪花流》虽然歌词唱出的是‘阶级仇’,但是它的旋律、曲调和唱法,即它的声音却‘背叛’了它的内容……李谷一用极其深情凄婉的声音处理了‘兄妹之情’,从而让人们体验的不再是歌曲内容层面的亲兄妹的阶级仇恨,而是声音层面上激活的情哥哥与情妹妹的缠绵思念。”[29]

在这里,金兆钧说的“‘情’的重新发现”与周志强说的“声音层面上激活的情哥哥与情妹妹的缠绵思念”,其实有着异曲同工之妙。抒情歌曲虽然表现内容并没有超出国家话语主导的意识形态需求,但在声音层面超越了时代主题,激活了听众对内心个人情感的渴望。“在一个只有‘男高音歌唱’‘女高音歌唱’‘集体小合唱’等‘无性声音’的年代里,‘爱情’是一个‘某物’,它无法被陈述,却又总是蠢蠢欲动;它令人惊恐,却更令人享乐沉溺。”[30]抒情歌曲抒发的是革命之情,却以优美婉转的唱法暗中转换了以往的“声音政治”,使听众获得了某种可能游离于主题之外的纯粹的感受。因此,抒情歌曲的“危险”不在于题材内容上的突破,而是经由唱法调动起的情感的合法性。即便是表达革命主题的歌曲,但不同的唱法有不同的意味,《妹妹找哥泪花流》激发的个人情感对于向来传达集体主义的歌曲而言无疑构成了危险的信号。

从情感的角度把握抒情歌曲的倾向性的确抓住了问题的关键。但对抒情歌曲是否要加“革命”二字,周扬认为这并非需要讨论的问题:“我们当然需要革命抒情歌曲,但第一不是把它当标签,第二不是排斥,而是需要一切有益于人民精神生活的各式各样的抒情歌曲。”抒情歌曲的本质问题不在于是否“革命”,而在于是否传达了积极的情感。他说:“我们提倡的抒情歌曲,抒的是人民之情,革命之情,健康之情,优美之情。使人消沉颓废的靡靡之音,当然是人民所不需要的。”[31]作曲家施光南也有类似的看法:“我们的抒情歌曲应该大胆抒情,可以非常深情、柔情,但和某些外来‘流行歌曲’中那种消沉、萎靡的‘情’是有区别的:我们的抒情歌曲从创作到演唱上可以非常生动活泼,但轻快、轻巧不等于轻佻、轻浮。”[32]施光南以情为核心来区分抒情歌曲和流行音乐的做法,不仅代表了当时主流音乐界的看法,也成为抒情歌曲和流行音乐的区别所在——前者抒发的是健康优美的“人民之情”,后者仅是表达个人情绪的“靡靡之音”。结果是,抒情歌曲与流行音乐分立为两种截然不同的体裁类型的音乐——前者继承20世纪五六十年代抒情性民歌和群众歌曲的传统,在七八十年代之交复兴并发挥积极作用;后者以港台歌曲的传入为契机,对接的是20世纪三四十年代上海带有资本主义性质的腐朽落后的文化。因此,评判抒情歌曲是否“黄色音乐”“靡靡之音”的标准不仅在于歌词的内容,更重要的还是唱法及其带来的后果。

这种歌曲携带的不健康的情调,很快从《妹妹找哥泪花流》转移到更加抒情的《乡恋》。如果说前者的抒情尚且有着革命题材的限度,那么后者作为自然风光片的插曲无疑有背离主题的危险。1979年12月31日,电视片《三峡传说》的插曲《乡恋》随着中央电视台和广播电台的播出而走红,但李谷一因为运用“轻声”和“气声”的唱法遭到批判。李谷一也被认为模仿邓丽君而被贬斥为“大陆的邓丽君”,并且连同歌曲的词曲作者同样遭到批判。批判者“除了指责‘嗲声嗲气,矫揉造作’之外,甚至说,同咖啡馆、酒吧间、歌舞厅和夜总会等资本主义社会的娱乐生活是一个味道”[33]。李谷一对此反驳道:“这种气声运用在我们的歌唱里,无论从作品的内容和形式而言,都不能与外来和港台流行歌曲相提并论,它们是有着根本区别的。但是,对于流行音乐中健康有益的东西,是可以借鉴的。”[34]抒情歌曲与流行音乐的区分延续了当时的主流观点,但问题的关键还不只是气声唱法本身,而是其带来的某种情调的危险性。

流行音乐作为与抒情歌曲截然不同的体裁风格在总体上是被否定的,但“流行音乐中健康有益的东西”主要是指技法上可供抒情歌曲借鉴的。在1980年5月召开的音乐创作座谈会上,周扬在谈到流行音乐时指出:“对所谓流行音乐也要采取分析的态度,不可一概否定,我们的作曲家、歌唱家要学习别人的某些长处,但不能学落后的、庸俗的东西。”[35]贺绿汀在指出邓丽君歌曲带有的倾向性问题的同时,也表明“以批判的眼光来看待她的演唱,其中一些艺术上的长处还是可以供人借鉴的”,但“在看到邓丽君演唱上的某些长处的同时,还必须看到她的歌格调很低,这是千万不能学的”[36]。在总体否定以邓丽君歌曲为代表的流行音乐的前提下,单纯在技法层面上为抒情歌曲创作提供借鉴,但要从根本上抵制不良情绪的代入和格调不高的危害,即将音乐创作的技法与歌曲传达的情感进行分离,进而在不代入后者的情况下提升前者——这也成为音乐界长期对待抒情歌曲与流行音乐的方式。

如此说来,以情感为核心来区分抒情歌曲和流行音乐的做法,背后则是长期浸润在革命文化的中国社会对阶级分析法的操演。说到底,流行音乐所携带的“不良情绪”实则是西方资本主义文化的情调,或者说是带有某种小资产阶级的情调。这种美学谱系由来已久,更在中华人民共和国成立后的很长时间里成为被批判的对象。显然,献身于伟大斗争中的革命者更符合那种雄浑有力的声音,而只有不思进取且沉迷享乐者才会陷入不良情绪的麻痹。不过,围绕流行音乐的批判在体现阶级决定论的背后,还隐藏了文化问题的伺机而动。“情调”成为争论的核心,与其说是阶级使然,不如说更接近布尔迪厄说的文化资本。布尔迪厄将文化因素提升到经济资本的高度,认为文化资本之于阶级的聚合作用可以和经济资本相提并论。文化商品可以使人们仅仅通过理解其意义就能挪用或消费,这“对于音乐、艺术品、科学公式以及流行文化作品都同样适用”。[37]更重要的是,文化资本形成的某种“趣味”,不仅区隔于社会阶级,而且是统治阶级进行文化生产的场所,“是某些斗争的最重要赌注之一”[38]。因此,看似无伤大雅的抒情歌曲的传播,暗示出这种文化实践相对应的社会身份和等级秩序。按照这个说法,情调以美学共同体的方式作为文化资本对阶级的反哺,真正值得警惕的是其背后的阶级属性。

结 语

陶东风曾反复强调西方批判理论之于中国大众文化研究的错位,而“离开对于大众文化的在地化的发生学考察,结果往往是也只能是对西方文化批判理论的机械套用”[39]。因此,大众文化发生期的研究除了在经验层面上回到历史现场外,还有可能通过历史化和语境化的方式建构中国本土的大众文化理论。面对港台流行音乐在内地的愈演愈烈,官方和主流音乐界的批判话语也随着现实的变化而做出策略的调整,显示出特定语境下复杂多变的社会文化氛围。从最初对抒情歌曲的警惕到对黄色歌曲的批判,再到对流行歌曲的借鉴,主流音乐界对流行音乐的态度悄然发生着变化。不妨说,在承认“情感主义最终打败了泛政治主义,唯美主义的耳朵成为抵制政治化声音的有效方式”[40]的同时,也要看到这种转变过程的艰难。事实上,流行音乐自身携带的历史讯息足够丰富,其发生演变体现出社会变迁中的“声音政治”与话语转型。尽管从历史的角度,这个时期可能只是大众文化发生的序幕,或是流行音乐史上的插曲,但是如果我们将历史的镜头放慢,聚焦人们对流行音乐最初的观念——就像本文引用的阿达利说的音乐的“先驱者”,那么应该说,在那个由多种话语交织成的声音景观中,我们已经听到了既属于那个时代,又超越了那个时代的来自未来的声音。