城市公园绿地内消极空间的活化利用

——以广州白云山风景区为例

2023-09-20宁绮珍

宁绮珍

(广州园林建筑规划设计研究总院有限公司)

1 引言

有数据表明,2050 年全球城市化将接近70%[1]。快速城市化进程中,城市绿色空间不断被不透水面取代与市民对绿色空间需求不断增长之间的矛盾日益加剧[2]。现今,传统模式的城市公园绿地面临“综合老化”现象,城市公园绿地需要不断更新,以适应不同时期、不同使用者的需求。公园绿地内的消极空间活化利用成为公园绿地更新的重要环节[3]。

英国著名建筑师特里法雷尔对消极空间有详细阐述:20 世纪的城市发展完成了城市公共空间网络从传统向现代的转变,那种传统的、比例良好的广场街道已难寻觅。而在巨型街区中,独自兀立的建筑四周环绕着大片流动的散漫的无组织空间,包括建筑之间的中介空间、道桥之间的边角空间、用途不明的废弃空间、未经设计的冗余空间等,这类空间被统称为消极空间,它们分布、穿插于城市建成区的各个角落,具有小型、混乱、不可取、易忽略、难处理的特点,常常令人产生压抑、沉闷与沮丧的情绪,难以找到目标感和归属感[4]。

2 白云山风景区消极空间的重塑

白云山风景区面积28km2,是岭南地区十分突出和具有代表性的景观资源,是自然山水得以在城市环境中延续的重要空间节点,在广州传统的“山、水、林、城、田、海”城市空间结构中具有重要地位,在城市生态建设发展中具有重要作用。由于各种历史原因,景区内存在多处消极空间,2010 年亚运会之后,白云山在经历了品质化提升、还绿于民整治行动、拆违复绿等多次专项整改后,使一批消极空间得到了很好地活化利用,进一步推进了白云山风景区的生态文明建设。本文选取其中3 个具有代表性的场地,对其活化利用的设计方法和建成后的效果进行分析,以期为其他公园消极空间提供借鉴。

2.1 废弃科研场地的活化

麓湖花园一期位于广州市白云山风景区南麓,建设规模约2.6hm2。该地块曾是广州市园林科研所的科研场地,改造前场地遗留有大量破旧的办公建筑和科研用途的荫棚、温室、廊架以及混凝土路面,既影响了麓湖公园的形象,又浪费了优越的环境条件。2012 年,广州启动“岭南花园”建设计划,以“传承岭南园林艺术,彰显广州花城特色”为指导思想。

麓湖花园活化设计利用自身条件优势,把岭南传统园林艺术与亚热带特色兰花景观相结合,营造了一个色彩丰富、花姿优美、幽香飘逸的岭南花园。全园分为瀑布广场景区、雨林寻芳景区和缤纷花海景区。瀑布广场景区以传统岭南园林叠石理水为主,花溪石涧和人工雾喷景观相结合,营造了一种落英缤纷、烟雾缭绕、神秘梦幻的氛围。雨林寻芳区主要以大小两荫棚兰花展示为主,大荫棚以附生兰展示、山水石花为特色;小荫棚以地生兰展示、艺术花境为特色。缤纷花海景区以栽植荫生植物为主,色彩丰富的荫生植物在火红的红花羊蹄甲下漫展开来,林下花径在其中穿梭,生机盎然、充满生命力。项目活化设计的三个设计亮点。第一,设计时尽量保留了场地内有价值的景观要素,植物设计保留了原有乔灌木,利用林下荫生植物环境打造了荫生植物展示区。第二,竖向设计顺应了原地形以减少土方工程量,利用原有高低起伏的地形空间,结合兰花丰富多变的形态,打造了主题精品园,利用原有台地打造了岭南山水石庭。第三,园路交通设计在顺应和沿用原有路网的基础上,开展了新的交通组织;建筑设计也依托建筑旧址开展,对原有的荫棚通过加固修复,改造为兰花中心展示区(见图1)。

图1 利用原有屋顶改造为荫棚

场地的活化充分发挥了原有绿地资源和生态环境的优势,以本土岭南园林文化为指导,强调历史文脉的延续,自然景观和人文景观相结合,成功将废弃的科研场地改造为一个以兰花为主题的岭南特色花园,最大限度保护了生态环境,并节约了建设成本。

2.2 废弃餐饮场地的活化

麓湖南入口位于麓湖路口与恒褔路口的交界处,改造面积3.65hm2。该地块原为白云山管理局办公室旧址,自1999 年租赁给公司作停车场经营,于2002 年利用原有办公楼改为餐饮云山境界,直至2009年,因租赁公司违规扩建,场地被收回后一直处于闲置状态。场地位于广州花园的前置区,对广州花园的建设有着重要意义,同时也是白云山麓湖片区“还绿于民”重要措施的重点区域。

场地现状存在路侧人行空间狭隘局促、机非混行、绿化杂乱等问题,存在一定安全隐患,也影响游客在场地内对麓湖的观赏视野。改造拆除了场地内剩余废弃建构筑物和停车场,对区域地形竖向关系和人车交通走向进行疏导整理和优化设计,新增粉色调开花乔木和开花地被,打造广州花园前置区入口门户区的景观。场地的改造包含“入口广场”、“台地广场”、“林荫栈桥”三个主要节点。其中入口广场结合台地设计参数化入口迎宾花墙,加强入口的标识性。台地广场由5 层台地组成,最高与最低平台相差4.3m,由台阶连接,参数化水纹铺装与光纤灯的结合使呈现了优美流畅的花瓣曲线,产生富于变化的趣味空间(见图2)。林荫栈桥是在原有树林中建设的贯穿全园的架空林荫栈桥,从南端次入口到达北端次入口,全长约628m,大跨度双曲面悬桥依山而立,在给游客一个观察植物和野生动物的独特角度的同时,避免植物和动物受到过多干扰。

图2 参数化台地广场

场地活化利用后,把废弃的餐饮建筑和广场改造为麓湖景区和广州花园前置区具有识别性的、高质量的国际花园门户形象,推动了白云山风景区的生态环境保护、实现了生活休闲一体化、增强了宜居城乡建设和可持续发展能力。

2.3 废弃造茶厂的活化

云山茶韵(云山北路茶场)位于白云山风景区黄婆洞景区内,面积约8220m2。场地原为白云山茶厂的生产用地,现状茶场被围墙隔绝,场地封闭荒废,大门、建筑、围墙均破败不堪。2019 年根据《白云山及麓湖、越秀山周边还绿于民工程三年环境整治行动计划(2018-2021 年)》的要求,白云山风景区大力开展了还绿于民整治工作,推动实现“老城市新活力”。云山茶厂的改造是重点项目之一,场地的活化利用,把原有废弃的生产用地改造为一处精美的茶文化花园,为白云山风景区增添了一个特色景点。

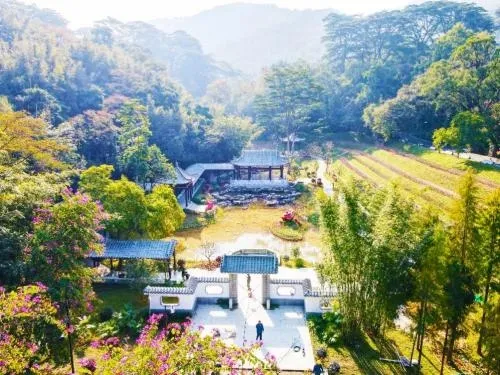

场地外围的改造首先拆除了破旧的大门、封闭的围墙,使朝向主园路的景观面得以充分展现,并以茶田肌理打造入口处形象,布置田间禾茶雕塑和入口景墙,吸引游人驻足。场地内的改造充分考虑现有水景资源的利用,通过疏通整合,将脏乱差的水岸变成充满活力的亲水空间;厂房拆除后,加入水石长廊、水榭、流水瀑布、荷花池等元素,重新塑造岭南山水庭院。茶园东侧利用原有台地种植大片茶田并布置茶厂文化廊,让游客重温白云茶厂的历史之余,体验采茶、种茶、品尝、学茶的乐趣(见图3)。

图3 改造后茶厂全貌

云山茶韵的活化利用延续了场地本身的茶文化,采用传统岭南布局及设计手法打造了一处既传统又新颖的茶文化体验休闲区,还利用现有台地种植茶田融入了农耕文化。整体设计既贴合风景区整体的文化氛围,又能给游客带来丰富的体验乐趣。

3 城市公园消极空间活化利用的难点与重点

大多数城市公园绿地内的消极空间是具有一定历史遗留问题、且发展远落后于周边场地的,因此在活化利用时应重点考虑三点:第一是分析场地的内部问题,弄明白场地各历史时期的发展,挖掘具有保留价值的文化精髓,分辨场地内哪些是值得保留的,哪些是需要清除或改造的元素;第二是规划理念应与周边环境相匹配,贴合场地周边最新的未来发展规划与前沿思想,使场地定位具有高度的必要性和可行性;第三是考虑如何注入新的元素使场地具有新的价值,包括生态价值、人文价值、历史价值等,这就需要规划设计师在前面两点的基础上,结合市民的实际需求,采用最前沿的设计理念与建设手法,使场地转化为周边环境不可或缺的一部分。

4 结语

综上,分析白云山风景区内三个废弃场地的活化案例,其针对不同类型的场地采取了不同的活化手法,最终都取得了很好的效果,得到了社会的高度认可。同期,白云山风景区内还有30 多个不同类型、大小不一的消极空间也进行了活化利用,根据场地不同的情况采用了整体绿化复绿、林相改造、局部整改提升、修旧如旧等手法,也取得了很好的生态和景观效益。消极空间活化后,还有被使用者认同的过程,因此还需要各参建方从项目建设初期到竣工整个过程中积极宣传,才更容易被广大市民喜爱。希望本文提供的案例及经验能够为其他区域消极空间的活化利用提供有用的参考,共同推进城市绿化的更新和生态文明建设的可持续发展。