乡村旅游视角下乡村庭院空间更新设计研究

——以长春市友好村为例

2023-09-20巩丹洋金龙

巩丹洋, 金龙

(吉林建筑大学建筑与规划学院)

1 引言

伴随着城乡一体化进程的加快,乡村逐渐走入人们的视野,成为大众周末、短途休闲放松的旅游出行目的地,消费升级带动了微旅游市场迅速崛起,近郊游、乡村游将成为国民旅游的常态。庭院作为乡村旅游的重要展示空间,是构成乡村肌理的基本要素[1]。然而在乡村旅游蓬勃发展的同时,存在对建筑随意破坏、忽略地方文化内涵的状况。因此,针对上述制约乡村旅游发展的因素,本文基于乡村旅游的视角,探索乡村旅游与乡村庭院两者共生互促的空间更新设计。

2 调研区域现状

友好村位于吉林省长春市玉潭镇,距离市区仅15km,属于近郊型旅游村。西部毗邻新立城水库,东部与净月潭国家级风景名胜区相望,南邻大顶子山,村庄内部及周边地域自然环境较好,具有发展乡村旅游的先天优势。作为吉林省十大乡村旅游精品村、全国乡村重点旅游村、吉林省第一批特色小镇,村庄内部旅游资源丰富,除了具有浓厚的田园风情,还有新潮的露营体验,成为很多游客周末、短途休闲打卡地。

2.1 调研对象选择

本文从乡村旅游视角切入,重点探究乡村庭院在旅游重点区的功能布局、生态景观等内容,探寻乡村旅游与乡村庭院之间的共生发展模式。基于此,本次调研对象选择沿主要道路分布且旅游重点开发建设的区域,以及部分贴近山体,靠近主要道路的区域。

2.2 友好村庭院概况

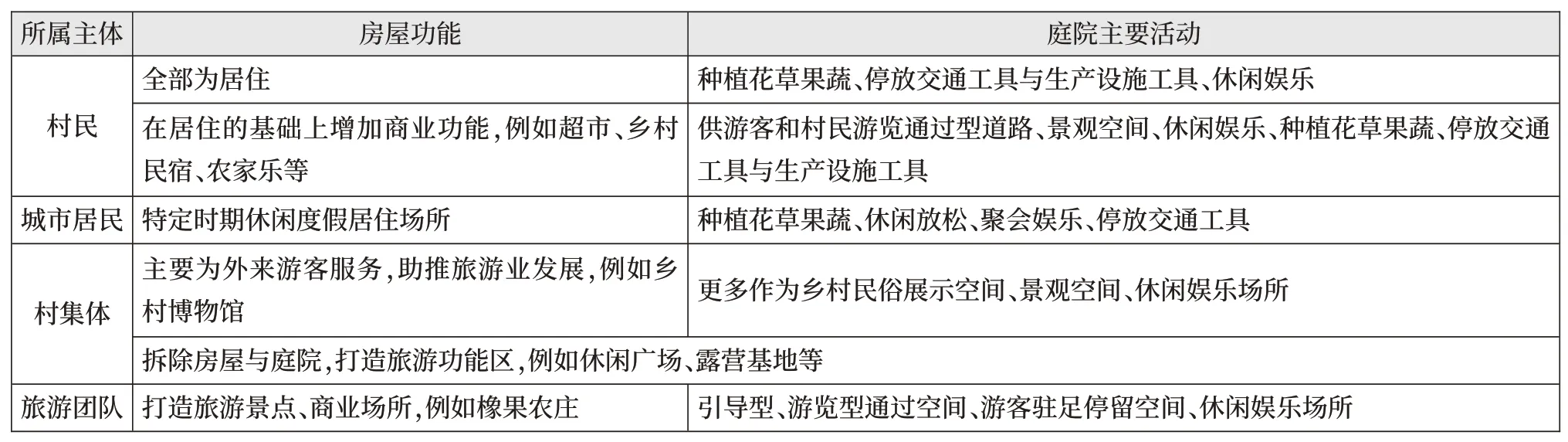

通过现场调研,友好村的乡村庭院按所属主体大致分为村民、城市居民、村集体、旅游团队。

当所属主体为村民时,庭院主要活动较为传统,主要用来保障居民日常生活、生产需要。一部分有经济能力的村民在保留居住功能的基础上增加商业活动,例如超市、乡村民宿、农家乐等,庭院功能根据房屋功能的不同也进行了相应调整。

随着生活水平的提高,人们对生活空间有更高的追求,更加注重精神的愉悦,部分城市居民向往乡村放松舒适的生活环境,在此租赁房屋,结合自己的审美情趣对房屋、庭院进行改造,作为在特定时期休闲度假的第二住宅,在使用时间上具有周期性与间断性,庭院更加强调体验性与娱乐性。

为了保证友好村乡村旅游的丰富性与体验性,村集体将主干路南侧房屋与庭院拆除,打造旅游服务功能区,例如休闲广场、游憩空间、露营基地等。主干路北侧的房屋,村集体在原址基础上修缮或重建,庭院更多作为乡村民俗展示空间,强调公共性与开放性。

旅游团队的介入提高了当地旅游的知名度,将房屋与庭院打造成旅游景点与商业场所,活动策划方案更加成熟完善,人流量更大,庭院除了作为休闲娱乐场所,着重考虑合理疏散人流,营造引导型、游览型通过空间、驻足停留空间(见表1)。

表1 友好村房屋及庭院现状(表格来源:作者自绘)

3 乡村庭院空间更新研究

3.1 乡村庭院承载的功能属性

3.1.1 文化载体

古往今来,庭院作为住宅的一部分,在生活生产中占有举足轻重的地位。在我国传统文化观念中,“家庭”具有“家”与“庭”的双重属性[2]。通过围墙、栅栏、建筑、植物等进行围合,打造私密与开放的空间,具有凝聚力与向心力,让居民感受到归属感与安全感。

3.1.2 经济价值

我国作为农业大国,人们自古以来对土地就有很深的感情。庭院中开辟土地,可种植瓜果蔬菜、花卉苗木,也可进行畜禽养殖,满足自给自足的生活需求,到了收获的季节,果蔬还可进行售卖,为农民增加额外收入,让庭院产生一定的经济效益。

3.1.3 场所空间

庭院作为室内空间的延续,是家务劳作、晾晒衣物、娱乐交流等生产活动和休闲活动的发生地,促进家庭成员与邻里朋友的情感交流,是居住生活中不可缺少的重要场所空间。

3.1.4 生态美学

随着生活水平的提高,居民对庭院空间的打造有了更高的精神文化追求。庭院对于每个家庭而言,也是一方小天地,在其中通过融入植物、山水、廊架、景观小品等,实现精神愉悦的美学价值。同时,庭院中各种元素自身形成生态微循环,达到自然平衡之态,利于居住者的身心健康。

3.2 友好村乡村庭院局限性分析

3.2.1 地域乡土特征缺失

乡土性是村落内涵的重要表达,然而当前大部分村民审美趋同于城市风格,过分注重视觉上的环境美化层面,使乡村成为城市的复刻品[3]。现代乡土文化的地域性同时受到快餐式审美的冲击,刻意追求流行趋势,导致空间风格迥异,丧失淳朴的乡土文化内涵。

3.2.2 功能布局混乱

庭院使用出现功能划分混乱、未利用空间较多、与房屋功能不匹配等问题,造成了空间资源使用的不合理。友好村很多村民利用自家房屋开展商业活动,但商业活动的开展与庭院功能的布局各自为政,并未考虑游客的停留与使用空间,具有自发性与盲目性。

3.2.3 生态化景观缺乏整体性

友好村庭院的景观小品、植物、围墙等各要素之间往往孤立存在,相互之间缺乏联系,围墙趋于雷同,庭院过度追求铺装硬质化等。在景观营造上,有的植物配置单一,有的过分强调景观效果,整体绿地系统缺乏层次。

4 符合乡村旅游需求的乡村庭院空间更新设计探究

4.1 结合地域性较小干预

长春市作为寒冷地区,在庭院的改造设计上需要考虑霜冻期和冬季有效利用的可操作性与可行性,例如在冬季主导风向的迎风向对庭院进行围合,阻挡冷空气的直接吹入[4]。杜绝大拆大建,在最大化保留乡村风貌与肌理的情况下,结合本土易得的特征元素,使用最小干预的设计手法,采用点线面的方式串接,展示村庄的优势与特色。

4.2 合理布局功能空间

空间的布局首先要符合村民的生活习惯与生产行为,既要区分不同功能的划分,又要保持各功能空间的相互关联,避免动静分区的混杂而相互干扰。结合友好村乡村旅游的特点,以村民为使用主体同时融入商业元素的庭院,需要考虑庭院景观与居民日常行为活动的游览路线,打造“开放—半开放—私密”的庭院空间,提升庭院的使用价值。

4.3 打造多元复合型景观

首先对种植空间进行合理划分,例如整块的土地种植蔬菜,碎片化的土地种植果蔬,适当发展庭院经济。在植物种类的选择上,选择适宜当地生长的乡土植物[5]。在植物景观的搭配上,遵循多层次结合的原则。过高的围墙有明显的空间阻隔感受,完全开敞又丧失了私密性的语境,可将高大的乔木在庭院两侧打造“虚墙体”围合庭院空间,采用攀援植物对低矮的墙体进行点缀,运用廊架营造私密空间,在增加美观性的同时也营造了空间的私密性[6]。

4.4 营造乡土文化内涵

乡愁作为一种精神文化感受,蕴含更多的是温度与精神愉悦感,在庭院空间的设计中,尽可能挖掘乡土文化要素与底蕴,提炼乡村文化、民俗习惯、村民生活方式等特质,融入设计之中。例如利用东北特有的农作物、果蔬、花草树木等元素,设计兼具功能性与实用性的生态景观,增加观赏价值与使用价值[7]。

4.5 多元参与建设

区别于城市的开发建设,乡村庭院空间更偏重自发性与实用性,需要村民、政府、社会团体、专家学者等多元主体参与建设。要切实从村民的需求角度出发,同时适时引入专家学者参与庭院改造设计,融合当地的历史文脉、民风民俗,合理规划庭院功能并避免过分同质化,构建具有地域符号的乡村庭院空间。

5 结语

庭院空间是回归对村民日常生活小空间的关注,有助于乡村空间的特色营建。在庭院建设中,应充分考虑村民的使用需求,鼓励多方资源的参与,合理规划功能布局,提升村民的认同感与归属感,以体验化、具象化的形式展现,改善乡村人居环境,以期打造具有乡村特质的地域文化庭院空间。