“中国式服务业数字化”:基本框架与政策含义

2023-09-20李勇坚

李勇坚

(中国社会科学院,北京 100006)

一、问题的提出

服务业已成为我国经济第一大产业,在拉动经济增长和促进就业的同时,也成为我国数字化发展的重要方面。2021年,中国数字经济规模达到45.5万亿元,占GDP比重达39.8%[1]。其中,服务业数字经济渗透率最高,达到43%,远高于工业(22%)、农业(10%),占全部数字经济比重为65.9%。

服务业数字化受到党和政府的高度重视。党中央的政策与规划都着重强调要不断推进服务业数字化,利用数字化方式满足人民美好生活需要。但从服务业数字化转型的现实来看,服务业内部各子行业差异较大,中小微企业占比高,在国内外尚未形成一个普适的模式,各个行业之间的数字化水平相差较大。服务业数字化与制造业数字化之间也存在着显著差异[2]。从研究现状来看,服务业数字化的研究成果不多,Rha &Lee[3]发现,关于服务业数字化转型的研究和相关案例主要集中在“金融科技和医疗保健服务”,这与服务业数字化水平形成明显反差。对于这一点,有研究者认为这部分是因为服务业内部行业之间的差异,还有部分是因为很多知识密集型专业服务业涉及到复杂的规制政策,使数字技术的深度应用面临着困难。另外,数字化转型不单纯是技术问题,更是商业模式问题,这更进一步加大了服务业数字化转型的难度。

本文根据对服务业数字化的已有研究的回顾,认为服务业数字化必须根据服务企业的特点提供低成本、低技术门槛、低人力资本需求、可信任、更精准的数字化方案,而这需要平台、服务商、企业、消费者协同推进,这就是服务业数字化的B-S-P-C模式,这一模式不同于国外已有的服务业数字化方式,与制造业数字化模式亦有不同,因此,称之为中国式服务业数字化。本文也将在对服务业数字化相关研究梳理的基础上,对中国式服务业数字化的概念、必要性和意义等进行了深入研究,从而提出可供参考的政策建议。

二、已有研究回顾

从国内外研究来看,关于服务业数字化的研究成果主要集中在服务业数字化(包括服务业内部各个行业的数字化)、服务创新与数字化、服务化与数字化等方面。

数字化是一个较为笼统的概念,在使用中充满了歧义[4]。“数字化”具有数据化(digitization)、 数字化(digitalization)和数字化转型(digital transformation)[5]三方面含义。ECM咨询公司[6]认为,数据化是将信息从物理格式转换为数字版本的过程。数字化是利用技术来增强企业流程的实践。根据Gartner的IT词汇(IT Glossary)解释[7],数字化是利用数字技术改变商业模式并提供新的收入和价值创造机会,是企业转向数字业务的过程,数字化并不同于数据化。数据化涉及信息,而数字化涉及流程。数字化转型既包括了数据化过程,也包括了数字化过程,是一个在其业务中嵌入数字技术以推动根本变革的过程,涉及到企业的技术、文化、生产、经营、组织和人等诸多因素,从而改变业务活动、模型和能力 ,在数字化转型中,会包括多个数字化项目,从而实现从技术中心向客户中心的转型,利用数字技为客户创造更多的价值,以建立真正的、长期的竞争优势。由于数字化不但涉及业务转型,也涉及组织转型,因此,成功的数字化转型需要有数字能力与领导能力。B. Hinings et al.[8]认为,数字化转型是多项数字创新的综合效应,带来新的参与者(和参与者群)、结构、实践、价值观和信念,是一项激进的制度变革。在研究视角,可将数字化带来的制度变革分解为三个要素:数字化组织形式、数字化制度基础设施和数字化制度构建模块。综合起来,数字化转型可概念化为利用数字技术、工具、能力和商业模式来获得竞争优势的变革过程。

服务业数字化的研究已有近三十年历史。第一篇相关研究论文发表于1995年,重点关注与家庭银行相关的金融服务。之后的研究可以分为三个阶段,第一阶段(1995-2007)是探索尝试阶段,其研究的重点是数字经济给服务业发展带来的机遇,包括ICT技术在部分服务领域(如支付服务、电子商务、教育、餐饮/酒店业和医疗保健领域等)的应用,以及其应用带来的组织绩效、服务质量、客户服务、供应链和运营效率等方面的变化。第二阶段(2008-2016)是融合创新研究阶段,其研究的重点是数字技术全面融入服务经济的各个方面,从而推动服务生态系统的快速增长,出现了大量的新业态和新模式。第三阶段是数字化转型研究阶段,研究的重点是不同服务领域的数字化转型,并对线下线上融合、移动服务等新商业模式进行深入研究。

数字化有利于克服服务业无形性、异质性、不可分割性和不可存储性等特性带来的低效率问题,提升服务业的效率,克服服务业发展过程中的“成本病”问题。调查表明,35%的企业高管声称数字化转型有助于他们更好地满足客户期望并提高运营效率[9]。在提升效率的具体实现路径方面,Rai &Sambamurthy[10]发现,数字化能够改变服务的提供和访问方式,从而扩大服务的需求;数字技术使服务各参与方之间能够进行更具体与更有效的互动,并能对信息流进行明确控制;通过数据挖掘,企业能够提供更加细致入微的服务解决方案,使业务运营敏捷化,这些将提高服务的效率。Laudien, S.M., Pesch,[11]通过对服务业案例的跟踪研究,发现应用数字技术,推动数字化业务活动有助于服务公司克服传统的服务相关业务限制,加快服务流程,提高服务可用性和服务效率。S. Ainin et al.[12]发现,使用Facebook对中小企业的财务业绩有很强的积极影响,并对降低营销和客户服务成本、改善客户关系和提高信息可访问性等非财务绩效也产生正向影响。有研究机构利用平台大数据进行分析发现[13],服务业数字化平台能够有效助力中小企业提升经营绩效,运用数字化平台可帮助服务型小微商户额外提高10.9%的营业收入和14.4%的交易笔数。

借助数字化,服务企业应对风险的能力提升。在疫情期间,数字化水平较高的服务企业,明显比数字化水平较低的企业更具有韧性,其营收下降的幅度也要小得多。对疫情期间的企业组织进行VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity和Ambiguity)测试可以看出,数字化程度较低的组织更脆弱,数字成熟度较高的组织通常更灵活,能够更快地适应疫情期间的变化。Guy Benjamin, Markus Forsgren, and Nicolas Guzman[14]认为,数字和分析(DnA)是服务企业应对疫情带来挑战的重要手段,DnA通过变革服务销售、交付和支持方面重构服务业。采用数字化的公司不仅建立了客户信心并提高了销售转化率,而且还将销售支持效率提高了约25%,使用高级分析模型来预测客户群和产品的购买概率可将销售额提高10%-20%。服务业数字化将改变运营流程,使组织以创业为导向并加速其创新能力,并获得持续的竞争优势。

数字化将改变服务过程中服务者与被服务者之间的关系,从而提升客户体验,改进商业模式,实现从价值链向价值网络的转变。服务业本质上是一种体验型消费,这要求企业利用数字技术持续改善消费者体验,重点推进客户导向的数字化(customer-orientated digital transformation),改善与客户的沟通和联系点,优化客户体验。普华永道的一项研究发现,超过32%的客户在一次糟糕的体验后就停止与他们喜爱的品牌互动。Qualtrics在全球客户体验趋势报告中指出[15],不符合预期的体验每年给企业造成高达4.7万亿美元的损失。29%的消费者希望看到企业提供的在线资源得到重大改进,27%的消费者希望看到服务流程得到重大改进。在实践中,大多数金融服务组织已将数字体验智能(DXI)解决方案集成到业务运营中,这是其他服务行业应该学习的。Anmar Kamalaldin, Lina Linde, David Sjödin, Vinit Parida[16]认为,数字服务要求提供商通过从交易交互转向关系交互,数字服务化倾向于建立更紧密的供应商—客户关系,从而产生具体的协同,这产生了四个方面的变化:互补的数字化能力、关系特定的数字资产、数字化知识共享程序和合作伙伴关系治理。

数字化将持续推动服务创新,信息通信技术作为服务创新中的关键资源具有根本性和变革性的作用,好的数字基础设施能够加速服务创新,促进人与人之间联系的网络基础设施(如宽带)更有利于创业活动。S. Kuester, E. Konya-baumbach, M. Schuhmacher[17]认为,互联网支持的服务创新(e-innovations)是数字创业的新趋势,这类服务创新将通过互联网提供新的和独特的价值主张。

从服务业数字化的模式看,Chin, H., Marasini, D.P. &Lee, D.[18]按照时间线,分为技术服务阶段、基于Web的服务阶段和基于app的服务阶段。M. Pagani, C. Pardo[19]从数字化影响参与者-资源-活动(Actor-Resource-Activity)的视角,分为以活动链接为中心的数字化、以资源纽带为中心的数字化、以参与者关系为中心的数字化。

服务业数字化面临着不少障碍。Heiko Gebauer, Elgar Fleisch, Claudio Lamprecht, Felix Wortmann,[20]提出了“数字化悖论”(the digitalization paradox),认为数字化并没有带来生产率的增长。Kryvinska N, Kaczor S, Strauss C[21]则提出了“服务化悖论”(servitization paradox ),认为一些公司虽然积极推进服务化战略,但其总收入并没有得到快速增长。由于这些悖论的存在,服务业数字化无法取得立竿见影的效果。rico Marcon, et al[22]通过对管理者的调研发现,金融和数据安全障碍是数字化最大的障碍,在创新过程中,障碍更多地集中在运营和人力资源方面,例如数据安全、能力和培训。而在结果中,障碍更多地与战略和运营方面相关,即:市场接受度、财务和短期愿景。服务业数字化会带来新的商业模式以及新的用户体验方式,这些创新可能使消费者难以马上接受。S. Kuester, E. Konya-baumbach, M. Schuhmacher[17]对服务业数字化并没有取得预期效果的原因进行了分析。他们认为是由于数字化本身带来的对数据和隐私的担忧;服务的无形性、新颖性、不确定性等导致了创新的失败。Mani Z, Chouk I[23]采用了一个综合框架,将功能障碍、心理障碍和个人障碍结合起来,来解释消费者对智能服务的抵制。他们发现,在服务业数字化中广泛使用的物联网(IoT)是技术脆弱性障碍和个人障碍与消费者对智能服务的抵制之间的关键中介。Manish Talwar, Laura Corazza, Rahul Bodhi, Areej Malibari[24]使用创新阻力理论(IRT)分析了消费者购买数字营销保险的抵制情况,形象障碍是影响消费者抵抗力最大的障碍,其次是使用障碍、传统障碍、风险障碍和价值障碍。很多研究也关注了企业管理者特征对服务业数字化的影响。J.J.M. Ferreira et al.[25]研究表明,大学及以上文化程度的企业家以及女性企业家更倾向于采取数字化流程,而年龄较大的企业家则相反。Lashitew, Addisu A.[26]利用更大规模的样本企业数据得出了不同结论(1)J.J.M. Ferreira et al.(2019)调查的样本集是938家葡萄牙公司,Lashitew, Addisu A.(2023)则使用了20 个国家/地区的42,000家企业的数据。,他们的研究表明,在疫情期间,拥有女性CEO的企业更倾向于不采取远程工作和电子商务,CEO经验与电子商务和远程工作呈现倒U形关系。

从总体上看,既有的研究对数字化的基本内涵、服务业数字化与绩效之间的关系、数字化协助服务企业抵抗疫情风险、服务业数字化的障碍等问题进行了较深入的研究。然而,这些研究很少针对服务业领域最具代表性的中小微生活服务企业,缺乏将产业互联网与消费互联网协同融合的研究,更缺乏关于平台在服务业数字化中的作用与价值的研究。

三、中国式服务业数字化:理论、必要性与意义

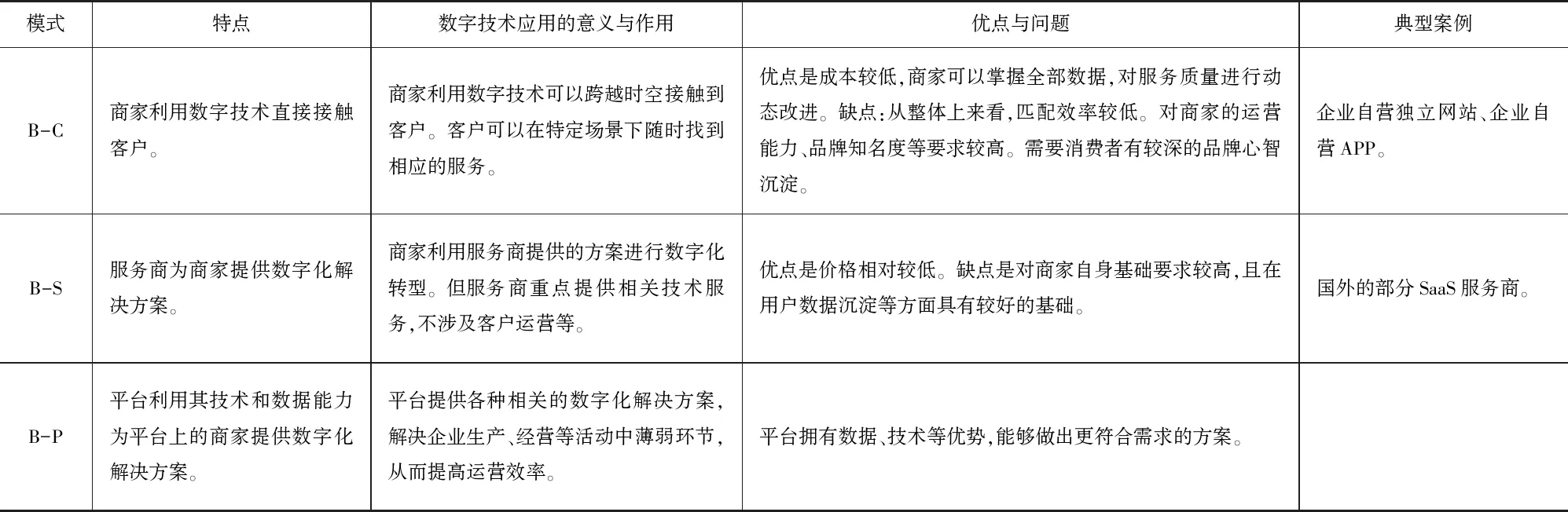

从已有的研究可以看出,服务业数字化是提升服务效率的必由之路。但由于服务本身的其特殊性等原因,对服务业数字化的实践总结还不到位。具体到中国,服务业内部行业复杂,服务企业和数字化供应商都存在着诸多困境和问题。不仅现有的数字化模型与方案无法在推动数字化转型中发挥重要作用,可供参考的国外模式也十分有限(见表1),也难以适应我国现实情况。因此,需要根据中国服务企业的特点,更多地发挥平台、服务商、用户的作用,降低数字化的成本、门槛和人力资本需求,增强各方之间的信任,实现各方价值共创,从而形成中国式服务业数字化模式。

表1 国外服务业数字化转型模式比较

(一)中国式服务业数字化的含义及特点

“中国式服务业数字化”是由平台、服务商、企业、消费者协同推进,根据不同企业特点提供低成本、低技术门槛、低人力资本需求、可信任、更精准的数字化方案,推动大中小企业协同数字化,使数字技术普惠不同行业的中小微企业,缩小市场主体之间的数字鸿沟。在这个过程中,需要以客户为中心,通过产业互联网与消费互联网协同融合,并最终形成各方协同的价值共创生态,从而实现服务业的高效数字化转型。

“中国式服务业数字化”的核心是商家(B)、服务商(S)、平台(P)、用户(C)形成价值共创生态系统:以最终用户(C)为中心[27],由平台(P)和服务商(S)协同,为商家(B)开发出个性化的数字化工具或解决方案,实现“全渠道运营、全链路运营、全生态开放”,从而解决服务业中小微企业数字化过程中的痛点问题(见图1)。

图1 中国式服务业数字化的B-S-P-C模型

本文所提出的“中国式服务业数字化”其特色主要体现在以下几个方面:

1.主体特色。中国式服务业数字化主要面向服务业中小微企业。我国服务业中小微市场主体的数量超过1.3亿,这些市场主体的数字化缺乏有效的方案。从数字化供应商来看,由于这些市场主体在数字化方面的支付意愿低、支付能力弱,供应商不能针对这些主体提供个性化的解决方案。从需求来看,服务业数字化的门槛和成本较高,收益与成本不清晰,线上线下容易发生冲突,企业缺乏数字化的意愿。B-S-P-C模式中平台通过聚合小微服务企业对数字化的需求,使服务商能够利用规模效应,在以低价格提供解决方案的同时还能够获得一定的收益,从而实现持续增长。

2.平台特色。服务业数字化要兼顾前端(消费端)和后端(企业内部流程端)[5],才能实现高效率。而前端与后端的融合发展,需要平台的参与。B. Hinings et al.[8]确定了三种对数字化转型至关重要的新型制度安排:数字化组织形式、数字化制度基础设施和数字化制度构建模块。与传统的观点不同,他们将平台视同为数字化制度基础设施。服务业数字化应强调平台的作用,尤其是要重视具有强大消费者连接能力的消费互联网平台的作用。依托能够连接到数亿消费者的大平台,利用其技术能力、数据沉淀、连接能力、汇聚能力等优势,推动数字技术应用从侧重消费环节转向更加侧重生产环节以及生产消费的整合环节,通过引入大量的服务商,推动消费互联网与产业互联网在平台上深度融合。在具体路径上,跳出单纯从线下到线上的流量思维,平台协同服务商,向服务业中小微企业提供大量战略性资源和互补性技术,从而降低数字化的门槛和成本,推动商业模式创新,并增强企业数字化的信心和能力。

3.服务特色。服务业内部行业繁多,数字化流程复杂,没有一家服务商能够提供一个普适的数字化方案。平台上聚合各类服务商,提供数字化产品、技术和运营等多个维度的服务。服务商能够深入到服务业企业内部,对服务业各个细分行业深入了解,能够提供更加符合企业需求的数字化方案。针对商家所在的行业、规模、运营模式等特征,提供丰富多样的个性化数字化转型服务工具,以适应平台上的服务业商家行业多元化、企业异质化、需求多样化的特点,使数字化真正能够为商家创造价值。平台上的不同服务商(技术服务商、推广服务商、代运营服务商、硬件设备服务商、内容服务商等)通过协同,能够为企业带来高效的全链路数字化解决方案。在这个过程中,服务商需要深入了解企业的需求,实现以交易产品为中心的模式转向以关系服务为导向的参与模式转变,形成互补的数字化能力、关系特定的数字资产、数字化知识共享程序和合作伙伴关系治理等新型关系。

4.产业特色。中国式服务业数字化不同于制造业数字化的模式。制造业数字化一般是由平台或者数字化服务商提供各种相关的数字化解决方案,解决企业生产、经营等活动中薄弱环节,从而提高运营效率。平台主要是工业互联网平台,其重点是将生产过程进行数据化,从而打造人、机、物、系统融合一体的信息物理空间(Cyber Physical System,CPS),对生产过程进行动态监控、控制和优化,从而提升效率。在制造业数字化过程中,前端(消费者端)和后端(生产经营端)是分离的,大部分是B-P模式,小部分为B-P-S模式。而中国式服务业数字化,平台依托生态优势,与服务商合作来触达广大中小微商户,从而发挥规模优势,降低服务成本。平台利用流量,在推动中小微企业流程和决策数字化的同时,为企业提供会员精准运营、引流、扩大交易等服务,从而使中小微企业在平台上能够获得一站式的、产业互联网和消费互联网全面融合的、全链路的数字化解决方案。在这个过程中,平台、服务商、商家、用户连接在一起,形成了一个价值共创系统,形成B-S-P-C模式。

5.价值共创。服务创新可以通过基于服务主导(S-D)逻辑的三个要素来概念化:服务生态系统、服务平台和价值共同创造。而中国式服务业数字化,正是以平台为中心,推动各方构建协同价值共创生态,形成各方共同参与、优势互补、分工合作、利益共享的价值共同体。服务商能够发挥平台上商家众多的优势,在低价格提供解决方案的同时,获得大量客户,从而获得较好的利润。商家以低成本获得平台上的优质流量、精准的数字化方案,快速推动数字化转型,获得相应的效益。用户在平台上能够获得更精准、更高效、更低价的服务,以及更频繁的互动,其效用大幅度增加。研究指出,高度参与的客户购买频率提高90%,每次购买的支出增加60%,年价值增加3倍。

(二)中国式服务业数字化的必要性

作为我国第一大产业和就业部门,实现中国式的服务业数字化专项之路,具有多方面的必要性。

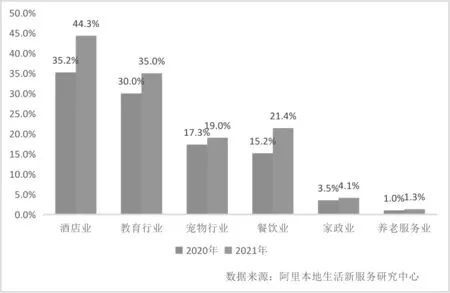

1.解决服务业数字化水平低且不均衡问题。数字化不断促进服务业增长,但数字化率依旧不高不均衡。从居民生活来看,服务消费占比越来越高。2019年,我国服务消费占总消费支出的比重达到45.9%。但是,我国服务业数字化率不高,服务业发展依旧存有进一步增长的潜力。2019年,服务消费额为188947亿元,服务消费的电商渗透率为11.15%,仅相当于实物商品电商渗透率(20.7%)的54%。而且,在不同的服务部门,数字化消费水平存在显著差异(见图2)。

图2 部分服务行业数字化率

2.解决服务业成本病问题。服务业多以劳务产出的方式进行,因此存在着“鲍莫尔成本病”,将拖累整体经济的增长速度与生产率。而从我国的实际情况可以看出,尽管我国服务业劳动生产率不断提高,但与第二产业的劳动生产率差距逐年扩大(参见表2),说明服务业的成本病依旧存在。数字化能够推动服务业供应链、产业链各个环节的耦合更为高效,全链路数字化、在线化、智能化,提高服务者的效率,从而在某种程度上提高服务的效率。通过对消费端进行数字化改造,引导消费者形成线上消费、线上体验、线上支付,完成服务过程,通过对服务的整个链路的数字化改造,从店面的数字化改造,到物流的数字化与精准化,再到上门服务的精准化,再到服务资源的智能化调配,到店服务的及时排队系统等,都以数据为支撑,形成一个精准而高效的系统,从而提高服务业的供给效率。

表2 2015-2021年服务业与第二产业劳动生产率的比较

3.推动数字普惠。服务业数字化是数字普惠的重要体现。推动中小企业数字化是数字普惠的重要方面。尽管服务业企业数字化转型的载体工具和渠道有很多,但服务业领域的中小企业和个体工商户拥有网站的比例远远低于1%。服务业中小企业难以通过网站方式推动其数字化。从APP来看,根据工信部数据,截至2022年底我国各类高质量APP在架数量258万余款,大部分为游戏类和工具类APP,电子商务类APP不到30万款。绝大部分服务业中小企业都缺乏能力建立一个独立的APP。从对商家的调研可以发现,有意愿有能力进行数字化并能够独立运营APP的商家不到1%。而在B-S-P-C模式,平台和服务商协同能够帮助中小企业跨越数字化转型从“0”到“1”的过程,从而降低学习成本,以几乎零成本的方式,使中小企业逐步了解数字化的含义、基础数字运营工具的使用方法等,逐步弥合与大型企业之间的数字化鸿沟。

4.解决服务业线下门店与线上服务的冲突问题。服务业依旧是主要依靠线下的模式,因为服务需要面对面进行实际交易。许多服务业也往往因为线下交易的壁垒导致门店的价值无法发挥。而随着数字化的发展,服务业门店可以通过线上宣传、互动的方式促进消费者去线下门店交易,通过数字化手段提升线下服务交易的便利度、精确度,大大发挥出服务业的增长潜力。

从前述的分析可以看出,服务业数字化对国民经济增长、提高居民福祉具有重要意义。

(三)中国式服务业数字化的意义

推动中国服务业数字化有利于提高各方面的积极性,精准出台相关政策措施,提高服务企业数字化转型的信心,加快推进服务业数字化转型。

1.提高相关各方的积极性,有利于加快推动我国服务业数字化

我国服务业数字化水平较世界先进水平仍有差距,现有的数字化方案不足以推动服务业快速数字化,需要提出新的模型与方案,以快速推进服务业数字化。2021年,我国服务业数字化水平为43%,仍低于全球主要国家的平均水平(45.3%),与英国、德国、美国60%以上的服务业数字化水平相比,仍有较大的差距。但是,服务业数字化过程中,需要多方主体的协同,很容易遇到各相关方积极性不足的问题。

对服务业中小微企业而言,数字化转型涉及到其业务流程的再造,必须从“IT中心”向“数据和用户中心”转换,它需要重新定义业务流程如何以更快的速度、更低的成本、通过利用技术和数据的力量,提供比以前更高质量的服务,从而提升服务品质和个性化、多样化服务能力,这要求企业投入更多的人力、财力和物力。在企业面临着较大经营压力的情况下,企业缺乏足够的积极性主动推进数字化。B-S-P-C模式中,平台协同服务商,将生活服务业数字化的门槛降低,经营者可以非常灵活地参与数字化过程,先使用轻量级低成本的数字化产品,如收款码、对账系统,积累经验和数据,并从中直观看到数字化带来的效益,再进行较深度全面的数字化,包括物料采买数字化产品、进销存数字化产品、扫码点单数字化产品等,既能降低数字化带来的资金压力,也能推动渐进式的数字化。例如,在调研中发现,支付宝平台汇聚了大量中小微商家,从支付入手,为商户引流,并为其制定量身合适的数字化运营方案和工具,不仅可以帮助中小微商家快速实现数字化,带来看得见摸得着的效益,还能在长期经营中帮助商户降本增效,从而减少中小微商家对于数字化转型的迷惑和抵触。

从数字化服务商来看,服务业中小微企业缺乏相应的数据基础和统一的管理流程等,使数字化解决方案本身的复杂度会增加,增加服务商的开发成本。同类中小微企业在地理上分散,使服务商在触达中小微商家时效率较低,需要投入较多资金和时间来建设线下地推体系。在方案运用过程中,从支付意愿上看,还要根据中小企业现有的管理规范等对数字化方案进行适用性修改,这样也加大了方案开发的成本,中小微企业往往不具有足够的资金和体量,难以负担数字化转型前期所要投入的大量资金,即使投入了资金,也往往难以在短时间内看到收益和回报。这种投入和产出的不对称,使数字化服务商并没有积极性为中小微企业提供富有针对性的解决方案。在B-S-P-C模式中,平台上聚合了数百万乃至数千万的中小微服务企业,服务商能够利用平台资源,将其所研发的数字化方案经过模块化拼装后,应用到更多的中小微商家,服务商的前置成本经过大量的商家分摊后微乎其微,从而以规模化优势解决服务商投入产出问题。

2.更加精准地出台相关政策,有效推动数据资源转化为“数据资产”

目前我国在推动服务业数字化方面缺乏专门的政策。例如,工信部于2022年11月发布的“中小企业数字化转型指南”,虽然提出了中小企业数字化转型遵循“从易到难、由点及面、长期迭代、多方协同”的思路,并明确中小企业的数字化转型要以“小型化、快速化、轻量化、精准化(“小快轻准”)产品”为主要方向,但是从整个指南的文本,尤其是“业务数字化”等方面的内容来看,指南的内容还是构架在工业企业基础之上,没有兼顾服务业中小企业的特点和需求。

从政策需求看,服务业数字化转型需要一系列战略性资源和互补性技术,如数据资源、人工智能、物联网、大数据、云计算等,而中小企业很难拥有这些资源和技术,甚至无法从可靠的来源获得这些资源和技术。即使有一些技术供给方有这些技术,也可能因为缺乏应用的场景,也无法无法对技术进行迭代,从而打造出更适应中小企业的互补性技术。在政策方面,需要出台支持中小企业获得这些互补性资源的相关政策。

从发挥数据价值的方面讲,B-S-P-C模式可以有效发挥政策作用。随着数字化进程,服务企业内部生成和收集的数据,如果与外部的免费或者收费数据资源进行耦合,如行业概况、个人数字活动痕迹(消费者偏好、购买模式)、其他企业数据(定价政策、提供的产品和服务)或公共机构提供的数据,能够产生更大的价值。但大部分服务企业缺乏这种外部数据获取、分析、利用的能力,从而不能将数据协同效应更好地发挥出来。在B-S-P-C模式下,可以通过政策支持措施,推动企业将数据资源转变为“数据资产”。

3.突破数字化阈值,提高服务企业数字化转型的信心

信任机制对推动基于互联网的服务创新具有积极的正向影响。目前,很多服务业企业在实践运营过程中,还存在着运营不规范、财务不规范等问题,而数字化转型意味着企业的数据等需要上云,而企业对其财务、技术等商业机密数据的安全怀有疑虑,对数字化有着天然的不信任感。在B-S-P-C模式中,平台协同服务商,可构建安全可信的计算环境,将解决数字化信任机制。

很多服务企业数字化基础差,数字化转型需要从其数据收集、生产流程、管理模式等底层结构开始,要求企业具有既懂数字技术又懂业务的人才,工作量大,耗时长,从数字化实施到数字化转型实现需要7—9年,在短期内效益不明显,导致很多企业认为数字化门槛高,从而满足于现状,对数字化转型有畏难情绪,信心不足,不愿开始进行数字化转型。但是,同行业中其他企业的数字化示范效应比较明显。一旦全部企业中数字化转型的企业数量和企业所有流程中的数字化转型环节数量超过一定的比例阈值,就能产生数字化示范效应(2)研究表明,与那些仍然缺乏数字化经验的企业相比,已经达到高度数字化成熟度的企业更容易产生超过10亿美元的收入。参见,Why digitally mature companies fare better,https://ew-nutrition.com/why-digitally-mature-companies-fare-better/.。在B-S-P-C模式下,平台上汇聚了大量的服务企业,先开始数字化转型的企业可以对其他企业产生示范效应,从而跨越拐点,推动数字化加速普及。

4.形成更为明确的成本收益结构,使服务企业加快数字化转型

服务业数字化转型需要投入大量的前期成本,需要有更加明确的成本和收益核算方式。在2018年麦肯锡全球对1700多名高管的调查中,80%的受访者表示他们的组织近年来已经开始了数字化转型计划,但只有14%的人提到他们的努力已经取得了较好的成绩,而3%的受访者表示在维持变革方面取得了完全成功。从中国现实来看,数字化转型的成本和收益核算方式不对称。在数字化转型过程中,中小企业数字化基础较差,在网络、设备、信息系统等资源方面投入不足,数字化转型会涉及数字化设备的投入、基础设施改造、系统建设、运行维护等多个方面的成本,其前期所需要的资金投入较大,收益感不强,这会影响企业进行数字化转型的积极性。数字化转型成本和收益的时间不对称。数字化转型的成本需要立即投入,但其发挥效益需要较长的一段时间。调研表明,数字化转型不会带来立竿见影的收益和生产力提升,产生收益大多需要2-3年,这将增加中小企业的投资沉没成本。数字化转型成本和收益对企业发展的影响不对称。服务企业一般缺乏重资产投入,本身融资能力较弱,数字化改造对企业的资金压力较大,使企业无法将有限的资金投入到其他领域。完成数字化改造之后,即使对企业的效率有所提升,但对其融资能力的提升也非常有限。因此,服务企业的数字化面临着在哪些方面投资、按照什么时序进行投资等问题。

在B-S-P-C模式下,平台汇聚了大量用户,利用平台的连接功能,以及数据分析等技术,平台协同服务商,能够帮助企业以低成本获客,扩大营销,从而使数字化过程与用户运营无缝融合。其收益可以通过企业营收增加、获客成本降低、运营成本降低、总利润增加等方式清晰地呈现出来。

5.降低服务业数字化的门槛,使数据基础较差、人力资源水平较低的企业也能够实现数字化

数字化转型需要以数据作为核心投入,数据量越大、质量越高,数字化转型的效果越好。服务企业尽管在生产经营过程中会产生大量的数据,但普遍缺乏对数据进行收集整理的能力,无法在现有条件下收集、保存、分析、利用数据的情况下,服务企业进行数字化转型的数据数量和质量难以满足需求。数据分析利用需要有长期的数据积累,且数据分析所带来的效益并不是立竿见影,需要有一个较长的过程。研究表明,如果一个组织不完全信任来自大数据源的信息,数据分析的使用不太可能在公司层面带来变化。在B-S-P-C模式下,平台上有着大量基础数据、软件等工具,这些工具的使用门槛低,中小服务企业能够很快上手。平台还汇聚了大量的服务商,通过与平台协同,利用平台沉淀的数据、技术等,开发出更符合中小服务企业的数字化转型方案,从而帮助这些企业实现零门槛数字化转型。平台化的数字化转型模式,能够有效地降低数字化对人力资本和技能的需求。一方面,服务商能够通过更多的样本更好地理解企业数字化转型的需求,开发出对人力资本和技能需求低的数字化转型工具和产品;另一方面,平台能够汇聚大量技能型人才,企业可以通过平台获得技能的帮助。再者,平台可以引导企业数字化顺序的安排,从易到难推动数字化,从而帮助企业积累人力资本和技能。

四、加快推进中国式服务业数字化的政策建议

如前所述,中国式服务业数字化是一种更加符合中国服务业发展现状的数字化模式,而现有的数字化政策主要建立在推动制造业服务化的基础上,需要进行进一步完善。

(一)持续开展进行中国式服务业数字化研究。中国式服务业数字化是我国独特的服务业发展模式,但在理论和实践方面依旧存在诸多不完善之处。因此需要加大对于我国服务业数字化转型方面的研究,加强对于平台企业促进服务业数字化转型的实际调研,促进中国式服务业数字化模式理论和实践的进步。

(二)切实发展适合我国现实情况的服务业数字化转型方案及指南。通过政产学研合作,总结我国服务业数字化转型的共性特征、工具和逻辑,编制出对各方具有实用价值的服务业数字化转型指南,促进中国式服务业数字化转型。

(三)不断扩大中国式服务业数字化平台试点。平台在B-P-S-C价值共创生态系统中起到核心作用,因此要着重发挥数字平台在促进中国式服务业数字化进程中的巨大作用。通过在不同数字平台上开展试点示范,逐渐破除目前我国服务业数字化转型的障碍。

(四)加快构建中国式服务业数字化顶层设计,加强整体视角的政策扶持作用。我国的数字化转型政策主要关注了商家,缺乏基于商家—服务商—平台—用户价值整体视角的扶持政策,只有充分激发生态系统中多方主体的作用,才能真正发挥政策对于中国式服务业数字化的支撑作用。

(五)继续加强基础制度建设,构建人力资源、资金、算法算力等相关要素支持的政策体系。在政策方面,要从鼓励企业引进数字化人才,向鼓励企业加大现有人员的数字化技能转型。推动发挥云计算在服务业数字化中的作用,依托平台建设行业云、小程序云等专业云服务,鼓励企业与服务商、平台在云上协同。通过平台企业与政府合作发定向消费券、优惠券、专属券等方式,鼓励各方加大对算力算法等要素的使用频率;在标准制订、非个人数据共享、数据采集、数据开放、基础工具研发、数字化绩效评估方法和标准等方面,出台一批相应的政策措施。