高产旱地小麦新品种晋太1503的选育与体会

2023-09-19温辉芹程天灵裴自友王宏兵张立生

温辉芹,程天灵,裴自友,李 雪,王宏兵,张立生

(山西农业大学 农学院,山西 太原 030031)

小麦是山西省第二大粮食作物,目前全省小麦播种面积约53.7×104hm2,小麦总产量基本稳定在24×108kg左右,仅可满足全省消费需求的50%,严重影响全省人民口粮安全[1]。干旱缺水是山西省小麦生产的主要限制因素,山西省中部晚熟冬麦区属大陆性半干旱气候,把抗旱节水和高产有机地结合在一起,选育抗寒、分蘖力强、成穗率高、抗旱、抗干热风、抗倒能力强、适应性广、高产小麦新品种对发展山西省小麦生产具有重要作用[2-4]。

1 亲本来源和选育经过

1.1 亲本来源

08P18 是本课题组自育的优异旱地小麦中间材料,组合为遗80799/京437//京411,其中遗80799 为冬性八倍体小偃麦,京437 和京411 为高产冬小麦品种[2],两者均来自丰抗2号/长丰1 号组合[5,6]。08P18 表现早熟、抗逆、多穗、灌浆快、籽粒饱、粒大丰产性较好、秆强、抗倒。

中麦175 是2007 年山西省农作物品种审定委员会审定的小麦新品种,组合为BPM27/京411,表现广适、超高产潜力大,早熟、抗病性好、抗倒伏能力强[7]。

1.2 选育经过

晋太1503是山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所)优质小麦课题组把抗旱节水和高产有机地结合在一起,实现旱年不减产,平年、丰年大增产的育种目标[1]。于2008 年以丰产、抗逆性好的08P18 为母本,广适、节水、高产小麦新品种中麦175 为父本,组配杂交组合。2008 年将F0种子秋播,行号为A22,2009 年杂种F1 表现早熟,白粉病轻,丰产性好,千粒质量高,列为1 级组合;2009 年秋F2 代种植20行,每行60粒,行号为B01,田间入选110个单株,经过室内籽粒饱满度淘汰后,保留60 个单株;2010 年秋F3 代种植60个株系,行号C1-C60,选3个株系的15个单穗,其中C01株系选11 个单穗;2011 年秋F4 代种植15 个单穗,行号D1-D3,选21 个单株,其中行号D1(来自上年C01)株系选16 株;2012 年秋F5 代种植21 株,每个2 行,每行100 粒,行号E1-E43(E32为对照),其中E1(上年D1 第1 个单穗)表现优异、落黄好,整齐,混收;2013 年秋F6 代种植上年E1 于观察圃(6 行区条播),编号J08,表现丰产性好,混收;2014 年秋F7 代继续种植上年J08于观察圃,编号J120,选19个单穗;2015年秋F8代种植19个单穗,行号H127-H145,其中,H132(第6个单穗)穗行性状稳定,白粉病轻,株高72 cm 左右,中早熟,熟相好,千粒质量43.2 g,混收,2016 年秋参加课题组水地产量鉴定试验,编号水鉴65,2017年为丰水年,其平均产量为8 293.5 kg/hm2,比中麦175(对照1)增产15.5%,比长6878(对照2,后期倒伏)增产34.1%。中麦175、长6878 和水鉴65 的株高分别为102 cm、117 cm、113 cm,千粒质量依次为36.8 g、35.8 g、41.8 g(饱满度好)。同年旱地(双行观察圃)中麦175、长6878 和水鉴65 的株高分别是82 cm、101 cm 和89 cm。2017年秋参加旱地品比鉴定,编号为旱鉴8,平均产量为5 077.5 kg/hm2,比对照品种长6878增产9.8%,混收。2018年秋,将高代品系旱鉴8,系谱编号为2008(A22)-0-1-1-1-0-6,定名为晋太1503,参加2018 年—2019 年山西省中部晚熟冬麦区旱地组区域试验、2020 年—2021 年参加山西省中部旱地组区域试验和生产试验,2022 年8 月22 日通过山西省农作物品种审定委员会审定,审定编号为晋审麦20210011。

2 亲本的遗传基础分析

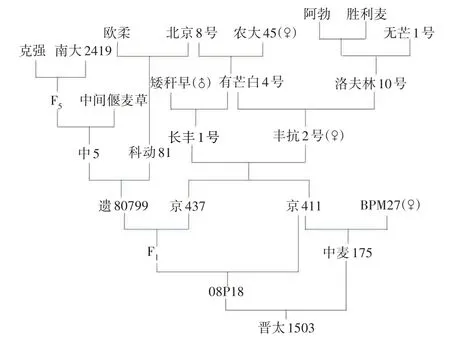

由图1 可知,母本08P18 兼具欧柔(智利)、早洋麦(美国,北京8 号的父本)、胜利麦(美国)、阿勃(意大利)、小鹅186(苏联,农大45 的亲本)、无芒1 号(苏联)和洛夫林10 号(罗马尼亚)等5 个国家的血缘,还有黄淮冬麦区(碧蚂4 号,北京8 号的母本)、春麦区(克强)、长江中下游区(由意大利-蒙塔娜系选育成南大2419)三大麦区的骨干亲本和小麦近缘植物中间偃麦草的血缘,具有抗逆性强、分蘖能力强、抗倒伏、硬质等优点。父本中麦175 具有京411(骨干亲本)的特点,还融合了BPM27(组合为20102//津441/Fr81-4,其中Fr81-4 来源为法国)的植株较矮、抗条锈和抗白粉病等优点,使得育出的晋太1503 遗传基础丰富,具有早熟、广适、节水、抗旱、抗倒、高产、稳产的优势。

图1 晋太1503系谱Fig.1 Genealogy of Jintai 1503

3 品种特征特性

3.1 农艺性状

晋太1503 属于冬性中熟品种。生育期249 d,与对照品种长6878 熟期相当。幼苗半直立,叶色深绿色,抗寒性好。平均株高76㎝,茎秆韧性好,抗倒性强。茎叶、穗有蜡质。纺锤型穗,小穗育性好,平均穗长6.8 cm,长芒、白壳、护颖卵圆形,颖肩丘肩,籽粒卵圆形,白粒,半角质,饱满、商品性好。该品种产量三要素协调,穗数492.0×104穗/hm2,穗粒数为29.0粒,千粒质量36.5 g。

3.2 品质特性

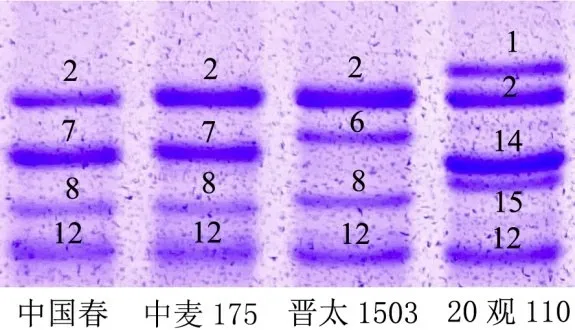

2021 年经农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测,晋太1503 种子密度为790 g/L,蛋白质含量14.41%,湿面筋含量33.2%,吸水量56.9 mL/100 g,面团形成时间2.0 min,稳定时间1.1 min,属中筋品种。分析表明(图2),晋太1503的高分子量麦谷蛋白亚基组成为Null、6+8、2+12。

图2 晋太1503高分子量麦谷蛋白亚基图谱Fig.2 High molecular weight glutenin subunits pattern of Jintai1503

3.3 抗病性

经山西农业大学植物保护学院抗病性鉴定,2018 年—2019年中感条锈病、中感叶锈病、轻感白粉病;2020年—2021年中感条锈病,中感叶锈病、中感白粉病。

4 产量表现

2018 年—2019 年、2020 年—2021 年参加山西省中部晚熟冬麦区旱地组区域试验,2 年平均产量为4 495.5 kg/hm2,比对照品种长6878 增产7.5%。其中,2019 年平均产量为4 324.5 kg/hm2,比对照品种长6878增产8.5%,居12个参试品种的第4 位,6 个试验点,4 个点增产,2 个点减产,增产点率66.7%;2021 年平均产量为4 665.0 kg/hm2,比对照增产6.5%,居14 个参试品种的第6 位,5 个试验点全部增产,增产点率100%。

2020 年—2021 年参加生产试验,平均产量为4 506.0 kg/hm2,比对照品种长6878 增产6.3%,居5 个参试品种的第一位,5个试点全部增产,增产点率100%。

2021年—2022年参加国家北部冬麦区旱地组区域试验,平均产量为5 625.0 kg/hm2,比对照品种长6878 增产2.7%。其中在山西长子县农作物原种场(6 936.0 kg/hm2)和山西农业大学经济作物研究所(6 525.0 kg/hm2)试点产量均居第一位,分别比对照品种长6878 增产11.7%和10.2%。在甘肃陇东学院农林科技学院(5 253.0 kg/hm2)和山西农业大学谷子研究所(7 675.5 kg/hm2)试点产量均居第二位,分别比对照品种长6878增产13.6%和10.8%。

5 栽培技术要点

晋太1503适宜在山西省中部晚熟冬麦区旱地种植,适宜播种期为9月23日—10月5日,播种量以187.5~225 kg/hm2为宜,适宜基本苗为300×104~375×104/hm2,播种期每推迟1 d增加播量7.5 kg/hm2。播前精细整地,施足底肥,一般施腐熟有机肥用量为22 500~45 000 kg/hm2,尿素150~225 kg/hm2,磷酸二铵300 kg/hm2,硫酸钾105 kg/hm2,抢墒适期播种,确保全苗。初冬镇压耙耱,利于保墒和麦苗安全越冬,返青前镇压提墒,小麦拔节进行化学除草,乘雨追施尿素10~15 kg/hm2。加强中后期锈病、白粉病、蚜虫等病虫害防治,做好“一喷三防”。适时收获,减少损失,保证品质。

6 育种体会与思考

6.1 八倍体小偃麦利用方法

来源于中间偃麦草的春性八倍体小偃麦中5(2n=56)具有高抗条锈、叶锈、秆锈、高抗黄矮病、中抗白粉病、抗旱、抗干热风等优异特性。用中5与冬小麦科冬81杂交,F1经花药培养,快速获得了半矮秆冬性八倍体小偃麦遗80799。京437是以丰抗2号为基础培育的早熟、耐寒、抗病、抗倒、抗旱适应性好的小穗型冬性品种,是90 年代山西省中部主栽品种,本课题组曾利用京437 与SWM788912 杂交育成了国审优质强筋旱地小麦晋太170。京411 具有广适性,抗病性好、秆强抗倒、灌浆快、综合性状好,增产潜力大,是高产稳产品种,其耐肥性和丰产性优于京437。曾是山西省中部晚熟冬麦区水地对照品种,在北京、天津、河北中北部、山西中部被作为推广品种广泛利用。利用京411 为骨干亲本,国内育种单位先后育成了北京0045(京411/中麦9 号)、中麦175(BPM27/京411)、CA9722(京411/贵农11//京411)、中麦415(贵农11/京411//京411)、新冬37(京411/贵农15//京411)和京9428(京411/德国一吨半)等6个小麦品种[5]。

本研究以冬性八倍体小偃麦遗80799 为母本,推广品种京437 为父本配置杂交组合,进一步利用京411 对遗80799/京437 的杂种F1 进行阶梯式滚动杂交,遗80799/京437//京411 组合杂交后代紧盯育性、抗逆性,熟期和丰产性,经大群体系谱法结合水旱交叉选择,抗旱丰产潜力的多年、多点鉴定,强化适应性选择,培育出早熟、抗旱的小麦优异中间材料08P18。

课题组以常规育种方法为基础,结合远缘杂交,进行种质创制和新品种培育,提出以八倍体小偃麦为亲本的小麦亚远缘杂交育种方法,即以骨干亲本(或大面积推广品种)为亲本和分期播种、调节花期,交配方式采用回交(或复交方式),同时,与常规育种不同,后代要有一个较大分离的群体。以期达到在导入外源基因的同时,仍能保持原品种的特点。

6.2 亲本选配与后代选择

于2008 年根据双亲血缘相近、优点互补性强的原则,创新性利用相像组配与阶梯式滚动杂交育种方法,以08P18 为母本、中麦175 为父本配置组合,进行品种阶梯改良,中麦175的亲本之一为京411,中麦175就是以京411为基盘品种,改良育成适应性广、抗病抗逆性好的早熟、多穗、水肥高效且水旱兼用型高产小麦品种。课题组根据育种目标,在08P18/中麦175杂交后代早代选择从宽、高代选择从严,田间农艺性状选择从宽,室内品质性状筛选从严,紧盯早熟、抗旱、抗寒、成穗率与千粒质量等性状进行选择,经过连续8 年选育与鉴定育成了晋太1503。

6.3 晋太1503的改良

考虑到中麦175 籽粒粉质、稳定时间1.8 min,为馒头和面条兼用型优质品种,因此,有必要开展晋太1503 面条和馒头专用加工品质分析。晋太1503的籽粒硬度低,面团稳定时间、对叶锈和白粉病抗病性(均为中感)均有待进一步提高,目前已针对上述问题开展杂交改良,以期培育优质、抗病、抗旱高产小麦新品种。