唐代初赐功臣名号研究

2023-09-18孙延政

孙延政

(中国人民大学 历史学院,北京 100872)

功臣名号是功臣制度的一部分,其雏形可上溯至南北朝时期给重要官员加“开国”爵位,这种做法既明确了某些重臣的特殊身份,也能抚慰有勋劳者并增加他们为王朝尽忠的吸引力。目前,学界对唐代功臣名号的研究已取得丰厚成果,但仍有部分问题未得到解决,例如初赐功臣名号的时间及其判断标准。笔者不揣浅陋,希望对以上问题做出解答,以求教于方家。

一、功臣、功臣名号和王言

一般认为功臣名号的授予起于唐朝,但具体到哪一时段却有较大争议,且这种争议自宋元时就已存在(1)宋元时期,对于初赐功臣名号的记载繁多,可参见王苗《唐代功臣名号初赐时间考》,收入《乾陵文化研究》第10辑。该文在论及孙逢吉《职官分纪》时,称《职官分纪》有“功臣者,唐开元间赐号‘开元功臣’,代宗时有‘宝应功臣’,德宗时有‘奉天定难元从功臣’之号,僖宗将相多加功臣美名”一段,并以此为《宋史·职官志》的史源,认定孙逢吉是持“唐玄宗唐元功臣说”的。而笔者翻检《职官分纪》,中华书局本《职官分纪》却并无此段文字。。传世史籍中所记功臣号初赐时间有三:其一,“唐玄宗唐元功臣”;其二,“唐代宗宝应功臣”;其三,“唐德宗奉天定难功臣”。现代学者大多沿袭了这三种说法中的某个,例如王苗提出功臣名号应该有三个特征:一是系衔,二是生前授予,三是以年号或事件为名[1],所以虽然唐元功臣的赐予规模较小,仅有十数人,但仍应以此为功臣名号初赐节点。陈晓伟引用《旧唐书·代宗本纪》所言,认为“四月十七日并号‘宝应功臣’”是其关键,代宗原本是激励和奖掖军士,“不期然开创后世赐功臣号之先河”[2],也符合《宋史》对此的描述(2)实际上,陈晓伟观点与北宋学者高承《事物纪原》相似,都是以代宗更早为由,但他在论述时径将《事物纪原》对功臣名号的描述截至所引《梦溪笔谈》之文,而未读到在此之后还有高承反对沈括观点的文字,且并没有意识到末尾才是高承的真正看法。。孙继民、马小青认为“正式赐号始于唐德宗”[3],但何为“正式”却没有界定。胡永启对此做出进一步阐释,认为只有到德宗时功臣名号才摆脱以往年号、地名用字的习惯,转而冠以“定难”这种有道德评价性质的词汇,最终形成了独特的名号文化,“故应以德宗为始”[4]。除去以上三种说法,还有少数学者持有不同观点,例如黄楼和张琛认为李渊称帝后以定策元勋为“武德功臣”、以太原起兵将士为“太原元从”,就已经是初赐功臣名号了,自此以后唐代统治者颁赐功臣名号给帮助匡正皇位的将帅只是沿袭高祖成例而已(3)参见黄楼《“奉天定难功臣”、“元从奉天定难功臣”杂考》,收入《魏晋南北朝隋唐史资料》第24辑;张琛《唐代功臣号品阶独立趋向研究》,载于《暨南史学》2018年第3期。。由上可知,古往今来的学者们对于唐代功臣名号的初赐时间有很大分歧,古人尚且不论,现代研究也并未很好地做出回答,或径直沿袭宋元时期旧说,或提出全新观点却未说明原因,甚至还有误读误用史料的情况。部分学者通过总结规律定义“功臣名号”,并以此界定初赐时间,但得出的结论还是彼此抵牾,可见这种标准也会因作者的侧重点不同而有所差异。要彻底解决这一问题,笔者认为既需要跳出宋元时人的总结,也不能妄下结论,而要回到唐人的逻辑思路中去,找到直截明了的证据。

《唐律疏议》中有“八议”之法,指八类人即使犯了死罪也要先奏请天子议其所犯,“曹司不敢与夺”,其中第五议即为“议功”。对于什么样的“功”可以纳入“议”的范畴,《唐律》也有明文:“谓有大功勋。【疏】议曰:谓能斩将搴旗,摧锋万里,或率众归化,宁济一时,匡救艰难,铭功太常者。”[5]中古时期的“制定法运动”在唐初走向了顶峰[6],《唐律》的重要性不言而喻。法律中既有此规定,说明并非所有参与过战争或立下过功绩之人都可被称作“功臣”,非有“大功勋”不可,而在实际操作中怎样认定是否达到“大功勋”的标准,关键在于“铭功太常”,即受到政治最高当局的正式确认。唐代,褒奖勋劳不再如上古时期勒石铸鼎,王言是他们确认功臣的必要条件。所谓王言,《唐六典》中有清晰的论述,其中制书有“行大赏罚,授大官爵,厘年旧政,赦宥降虑”之用[7]。在唐代的律、令、格、式所构成的法律体系之外,王言是政治当局的最高指示,也是国家最高的法律形式,具有法律地位,受到法律保护。它们的法律地位明显高于官文书[8],且其权威性是由皇权的权威决定的,至高无上。在论功行赏的政治传统下,朝廷通过王言认定功臣,既符合功臣的政治预期,也是一项稳定的制度。因此,功臣、功臣名号都与王言息息相关,以王言为线索考察功臣名号的出现时间是可行的。

功臣与功臣名号需要明确区分,获赐功臣名号的前提自然是成为功臣,但并非所有功臣都有功臣名号。武德元年(618),李渊刚刚登基就封赠了跟随他自太原起兵的将帅,给予他们“恕死”的权利。《唐会要》载:“诏曰:朕起义晋阳,遂登皇极,经纶天下,实仗群材……其太原元谋勋效者,宜以名闻……尚书右仆射裴寂、纳言刘文静,加恕二死;左骁卫大将军长孙顺德……左骁卫长史许世绪、李思行、李高迁等,并恕一死。”[9]799

这些人为大唐的建立立下过汗马功劳,是当然的功臣,但是他们拥有功臣名号吗?有学者认为此处的“太原元谋勋效”就是这批人的功臣名号,实则不然。《唐会要》以外,两《唐书》《册府元龟》和《唐大诏令集》均有对此事的记载,但对他们的称呼却有不同,例如《旧唐书》记载免死特权名单:“文静初为纳言时,有诏以太原元谋立功……约免一死。”[10]2294将他们称作“太原元谋立功”;再检其他列传对此事的单独描述,《窦琮传》:“武德初,以元谋勋特恕一死,拜右屯卫大将军。”[10]2367以“元谋勋”代指;《册府》中记刘政会:“以佐命元勋,蒙历任委”[11]3894,又出现了“佐命元勋”的称呼。高祖朝以后,还有历代唐朝皇帝追封加赠这些功臣或荫泽其子孙,所用称号各不相同,“永徽三年……其太原元从及秦府左右,仍各加阶”[9]801,“(总章元年)以太原元从、西府功臣为二等。”以上为“太原元从”[12]66-67;《资治通鉴》记载永徽五年(654)“加赠武德功臣屈突通等十三人官”[13]6283。虽然屈突通并不在武德元年(618)《褒勋臣诏》中,但翻检《唐会要》,此次加赠功臣人员有屈突通、殷开山、长孙顺德、窦琮、史大奈、温大雅、权宏寿、刘政会、武士彠、张公谨、李高迁、李思行、张平高[9]802,其中有八人是所谓“太原元谋勋效”,却以“武德功臣”代指他们。无独有偶,唐德宗即位后为开国以来功臣和宰相子孙赐官,其中“武德功臣十六人”[12]5512。由此可见,无论是“太原元谋勋效”还是“太原元谋立功”“佐命元勋”,所指其实都是同一群人,“太原元从”“武德功臣”也极可能有相同的指代意义。所以这批功臣实际上并没有固定的功臣名号,有的只是功臣称谓而已,而这些称谓是时人或后来人根据他们的群体特点总结而来。再者,王言中并没有为这批功臣定名。高祖朝有两份王言涉及到太原功臣群体,除了上文提到的《褒勋臣诏》外还有一份《神尧命皇帝正位诏》,其中有这样一句话:“百辟卿士等,或晋阳从我,同披荆棘;或秦邸故吏,早预腹心……惟当带砺山河,与国休戚。”[14]116同样没有明确地赐予功臣名号,只是表示开国功臣和秦府故旧都应当受到厚待而已。

我们再择取没有任何争议的功臣名号相关情况,看是否符合“王言等于官方认定”“功臣名号是特定荣誉称号”两项标准。乾符五年(878)黄巢起义爆发,僖宗逃亡至成都,近四年后才回到长安,在此过程中他授予多位镇压起义者功臣名号。如文德元年(888):“宰相韦昭度兼司空,孔纬、杜让能加左右仆射,进阶开府仪同三司,并赐号‘持危启运保乂功臣’……杨复恭进封魏国公,加食邑七千户,赐号‘忠贞启圣定国功臣’。”[10]729在王言中明确用到了“赐号某某”,且这种功臣名号贯穿了这些人的后半生。以孔纬为例,昭宗即位后将他贬出中央:“持危启运保乂功臣、开府仪同三司……孔纬……可检校太保兼御史大夫、充江陵尹、荆南节度观察等使。”[14]310乾宁二年(895)又召他入京:“新授具官孔纬……可吏部尚书,仍复持危启运保乂功臣、开府仪同三司、上柱国、鲁国公。”[15]《旧唐书》载此时孔纬“阶爵、功臣名、食邑并如故。”[10]4651可见这种通过王言赐予的、固定的功臣名号绝不似上文提到的“太原元谋勋效”之类可随意变化,而是与阶爵、食邑并列,只要不被褫夺,在职事官发生变动时一般也要保留。石刻材料也能证明这一点,例如《弘农杨公墓志铭》题为“大唐奉圣保忠功臣……弘农杨公夫人陇西县君李氏墓志铭”,志文提到“杨公以黄寇犯阙,乃扈从奔蜀”[16]2523-2524,可见志主应当是在黄巢之乱时跟随僖宗西狩,返回长安后因扈跸有功而被赐号“奉圣保忠功臣”,这一功臣名号在墓志中与死者的职散勋爵共同书写,且顺序更加靠前。与之形成鲜明对比的是高祖朝诸位“太原功臣”在任命诏书中却从无类似的功臣名号缀于其中,武德六年(623)四月《裴寂萧瑀左右仆射制》:“尚书左仆射魏国公裴寂……寂可尚书左仆射。”[14]215武德九年(626)正月《裴寂司空制》:“尚书左仆射魏国公寂……可司空。”[14]215裴寂作为《褒勋臣诏》中的一等功臣,加宰相、进司空都没有称他作“某某功臣”或“某某勋效”,可见这些都并不是官方认定的正式名号。再如《唐俭墓志铭》题为“大唐故开府仪同三司特进户部尚书上柱国莒国公唐君墓志铭”,不仅没有功臣号,志文中对武德元年褒奖的描述也仅为“禅代之日,加散骑常侍,位正三品行中书侍郎,赐以铁券,罪祐一死”[17]2082-2083,只有恕死之特权,而无赐功臣名号事。

二、唐元功臣为过渡名号

首先,《通鉴》中明确提到葛福顺作为政变功臣的代表被赐唐元功臣号,但近年公布的《葛福顺墓志》却并未记此事,其题为“唐故左右羽林左骁卫大将军赠使持节都督凉州诸军事凉州刺史上柱国耿国公葛府君墓志铭并序”(4)《葛福顺墓志》录文及断句均采自唐雯《新出葛福顺墓志疏证——兼论景云、先天年间的禁军争夺》,载于《中华文史论丛》2014年第4期。。唐隆政变之前葛福顺为蒲州永和府别将,后为泾州兴教府右果毅都尉,只是靠父辈门荫的地方武人而已,因与李隆基交好,才有机会以核心人员的身份参与高层政治斗争。因此唐隆政变应是葛福顺走向历史舞台中心的核心事件,也是他仕途的重要转折点,墓志中用了较长篇幅描述此事:“唐元际,孝和晏驾,韦氏干纪,皇帝伺之其祸,乃纠合忠义,式枭鸱于禁林,拂虹蜺于天宇。公密磬谋虑,赞刈凶慝,授左监门卫将军员外置同正员。”五十余字中包含了事件的完整经过,却唯独没有提及他被赐号“唐元功臣”。

其次,现存多方明确参与过唐隆政变的龙武军将士的墓志,他们不仅没有“唐元功臣”的系衔,志文中也都没有此号的记载,这并不符合“龙武官尽唐元功臣”的史籍描述(5)此处的“龙武官”据蒙曼分析,是原属于万骑系统,后因参加政变而得官者。详见蒙曼《唐代前期北衙禁军制度研究》,中央民族大学出版社2005年版,第92-93页。。例如高德,《故右龙武军翊府中郎高府君墓志铭》:“唐元之初,巨朋间衅……立乎大功。”[16]1536史思礼,《唐故壮武将军右龙武军翊府中郎将武威郡史府君墓志铭》:“属唐元初载六月廿日……班赐获级,俾勤赏功。”[18]594笔者共搜集到有如此情况的万骑将士墓志共36方,余下详见文末《附表》。这些人都于史无载,大多数人终其一生也只是中下级武官而已,他们与葛福顺一样,人生的转机在于唐隆政变,否则很难在仕途之路上实现跃升。可以说参与政变就是他们的最大成就,如果“唐元功臣”真的作为一个正式功臣名号授予他们,如此重要的闪光点怎么可能成批量地不被写入墓志呢?

此外,唐德宗建中元年(780)所立“赠钟绍京太子太傅制文刻石”也显怪异。制文称“唐隆功臣故光禄大夫中书令户部尚书上柱国越国公食实封五百户钟绍京”[17]601,“唐隆功臣”系于钟绍京职散勋爵之前,似乎说明这是一个正式的功臣号。钟绍京的确参与了政变并立下大功,并在事后由苑总监一跃升为中书令[10]3041。但此处的“唐隆功臣”却疑点颇多:第一,两《唐书》及《通鉴》均没有提到他被称为“唐隆功臣”或“唐元功臣”;第二,上文引用的两处关于“唐元功臣”的史料对赐予对象有清晰界定,分别是“卫士”和“龙武官”,即以武人为主,但钟绍京则是文臣;第三,钟绍京虽是唐隆政变的关键人物,但在过程中有所反复,政变当夜还曾一度想过退出,经由家人劝说才下定决心[13]6645。相比之下,刘幽求对李隆基更为忠心,且功劳更巨,他不仅参与了前期谋划和禁中厮杀,更在善后工作中大放异彩,“是夜所下制敕百余道,皆出于幽求”,后来“以功擢拜中书舍人,令参知机务”[10]3039,比钟绍京更有资格被称作“唐元功臣”,但景云二年(717)二月以后的几封诏书如《加刘幽求食实封制》《刘幽求同三品制》《苏瓌刘幽求配享睿宗庙庭诏》中又都没有相关记载(6)参见宋敏求《唐大诏令集》,中华书局2008年版,第349、218、347页。。那么《赠钟绍京太子太傅制文》中提到的“唐隆功臣”究竟是一个正式的功臣名号,还是只是表明钟氏参与了唐隆政变呢?诏书之中对此的记载更为矛盾。开天及以后,玄宗和后续皇帝都曾封赏唐隆政变功臣群体,其中确有一些沿用了“唐元功臣”的说法,例如天宝三载(744)《亲祭九宫坛大赦天下敕》:“其唐元功臣……普恩之外,更加一阶。”[14]417《乾元元年册太上皇尊号赦》:“唐元功臣,普恩外赐爵一级。”[14]56但也存在更多用其他称谓代指这批功臣的王言,尤其是开元年间有三封赦书用了三种不同称呼,分别是《开元十三年东封赦书》:“唐元六月二十日立功官人,往属艰难,能尽忠义。”[14]372开元二十年(732)《后土赦书》:“唐元初立功臣等,艰难之际,诚效亦深。”[14]374《开元二十三年籍田赦》:“唐元两营立功官任折冲,并改与中郎。”[14]416连玄宗本人都对唐隆政变功臣群体有如此多不同的称呼,“唐元功臣”又不似一个固定的功臣名号。

“唐元功臣”这一名号的政治属性在各种材料出现了诸多抵牾,要解释这种矛盾,需回到玄宗朝的功臣政策中。李隆基是政变出身的皇帝,他作为唐睿宗的第三子,从拥立睿宗到掌握皇权均是通过流血兵变,因此他比其他人更了解前车之鉴,也更懂得巩固皇权的重要性。黄永年先生曾总结唐玄宗强化君权的措施,包括控制兄弟、管束皇子、不立皇后、严管禁军等(7)此文首发于《文史知识》1992年第6期,11年后黄先生又对这一问题进行了重新总结,并最终得出酿成不稳定的因素中最明显的两个是后妃和皇子的结论。,但尚不全面,妥善处理政变功臣以减轻他们对朝局的影响也是一项重要举措。例如前文提到的钟绍京、刘幽求,玄宗即位不久就对他们展开了清洗。先天中钟绍京被出为蜀州刺史,又迁太子詹事,而后一贬再贬,历任绵州刺史、琰川尉、温州别驾,并被剥夺了全部阶爵和实封;刘幽求开元初除太子少保,罢知政事,后又出为睦州刺史、杭州刺史、桂阳郡刺史。二人不仅远离了权力中枢,甚至被迫离开京城。据各人本传,他们作为功臣被外放是由于宰相姚崇的妒忌,“时姚崇素恶绍京之为人”“姚崇素嫉忌之”[10]3039-3041,但事实恐非如此。从拜为宰相到流贬地方,玄宗对于政变功臣的态度发生了剧烈转变,转变的源头要追溯到皇帝与功臣的关系上。先天以后玄宗独揽大权,他自始至终都有做全民皇帝而非政变集团领袖的自觉,对于治国理政人才的需求更甚以往,但政变功臣显然不符合他的用人标准。先天元年(712)曾有人上书称政变功臣麻嗣宗是“谲诡纵横之士,可与履危,不可得志。天下已定,宜益求纯朴经术之士”[10]3251,玄宗深感其意。政变功臣中确实有雄迈之才,但只可“用其奇”“诚不可与共治平哉”,因此“姚崇劝不用功臣,宜矣”[12]4337。蒙曼老师曾考察唐隆政变参与者的出身,发现他们大多数是平民,身份都比较卑微[19],也不具备相应的行政经验和能力,势必要被正途出身的行政专家所取代;但功臣又具有垄断性,他们有着当然参与执政以及功勋具有永久政治效力的传统观念[20],刘、钟二人一再被贬时,都曾公开表达过“怨言”或“怨望”,这就与皇帝的想法发生了冲突。由于这些人出身低下、根基浅薄,未在朝中形成深厚势力,因此只能被皇帝摆布。至于层次更低的禁军诸将,玄宗一方面将他们牢牢控制在自己手中,多次告诫其行为不得突破预定的权限,更不让他们参预政事;另一方面不断调整禁军结构,使他们地位逐渐降低,居于外围地位[21]。玄宗对于政变功臣也并非只有一黜到底这一种举措,开元五年(717)玄宗借用汉代典故表达自己对功臣的安置措施:“西汉诸将,以权贵不全;南阳故人,以优闲自保。”[13]6727开元十五年(727),被流贬多年的钟绍京入朝,“因垂泣奏……玄宗为之惘然,即日拜银青光禄大夫”[10]3042。面对这位垂垂老矣的功臣,玄宗还是在荣誉和经济上给予了优待,其他政变功臣在也得到了类似待遇[22]。这种赏罚结合的功臣政策助力玄宗将功臣政治修正为了贤臣政治,成为开创开天盛世的重要前提。

对于“唐元功臣”的矛盾记载由此可以得到解释:唐隆政变结束后,作为太子的李隆基的确曾赐予政变参与者“唐元功臣”的名号,这一点在正史中有确凿证据,部分石刻文献中也有所体现;但玄宗掌权后剧烈转变的功臣政策,使得唐元功臣几乎完全退出中枢,对时局无甚影响,政变之功甚至被刻意遗忘。在此情况下,唐元功臣成为一个“模糊地带”,朝廷和功臣对此心照不宣,逐渐无人再提,于是出现了葛福顺等明确参与了唐隆政变,明确记载被冠以功臣名号的人,生前身后的相关材料中却全无记载的奇特现象,且这种反证的数量要远多于正例。因此,“唐元功臣”可以被看做唐代在尝试赐予功臣名号和正式固定功臣名号之间的过渡阶段,但并不能算作初赐功臣名号。

三、宝应功臣为功臣名号之始

接下来是“唐代宗宝应功臣说”(8)唐肃宗回到长安后曾封韦见素为蜀郡灵武元从功臣、太子太师、豳国公,但未有史料直接表明除韦见素以外还有哪些人是蜀郡灵武元从功臣,故无论宋元旧人还是现代学者,都没有将肃宗朝视为功臣名号初赐时间节点。相关研究可参考王苗《唐代功臣号研究》,2012年中央民族大学硕士学位论文,第24页。。宝应元年(762)肃宗大渐,太子李豫本应接位,但张皇后私引李係入宫,将图废立。宦官李辅国、程元振得知内情后率兵接应太子,并最终帮助李豫顺利登基。五月丁酉朝廷表彰四月立功人,封他们为“宝应功臣”[10]268-269。显然这也是一批因宫廷政变而出现的功臣,但与唐元功臣不同,宝应功臣出现在了《代宗即位赦》中:“诸色文武官,应在凌霄门内谒见者,并飞龙、射生等,并宜以宝应功臣为名。”[14]9这在唐朝历代皇帝中属于首次,且明确表示“宝应功臣”是一个“名”。同样是经历政变而得揽大权的太宗、中宗、睿宗、玄宗,都没有在各自即位赦文中提及帮助自己上台的功臣,更没有赐予他们正式的功臣名号。唐代的大赦文是一种极其重要的诏书,内容不仅仅包含罪刑的免除,往往还涉及帝国行政、军事、法制等方面的诸多问题,本质上是一种应对现实政治问题的行政命令[23]。因此《代宗即位赦》中的“宝应功臣”不仅仅是王言中首次颁布的正式功臣名号,更具有昭告天下和法律认可的特殊意义。广德二年(764)代宗亲祀南郊后发布大赦再次褒赏了他们:“宝应功臣,普恩之外,三品以上各与一子六品官。”[14]385在中国古代国家祭祀中,南郊郊祀占据了绝对主导地位,再加之广德二年祀南郊是在代宗于广德元年(763)因吐蕃入侵仓皇弃都后返回长安的首次大祭,更具拨乱反正之意,重要性不言而喻。《广德二年南郊赦》又一次申明了宝应功臣是官方认可的功臣群体和名号。而后顺宗即位时颁布大赦,还为宝应功臣与德宗时的奉天定难功臣一起赐爵[14]10。

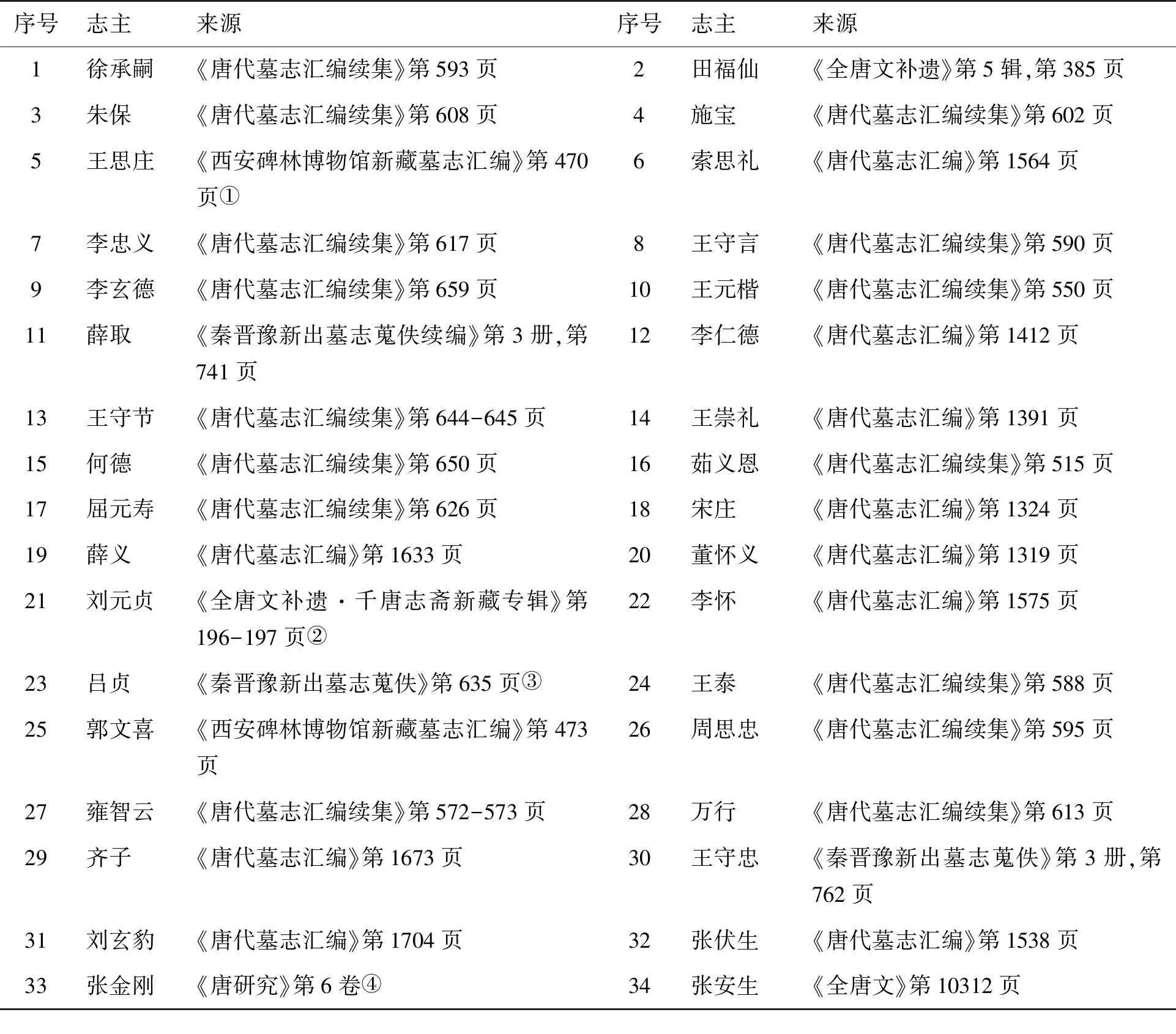

王言中多次出现和明确的“宝应功臣”名号为我们确定功臣名号初赐时间提供了法理依据,那么“宝应功臣”是否像后来的功臣号一样贯穿获赐人的一生呢?首先我们需要明确哪些人是宝应功臣,除上文所引《代宗即位赦》提到的“在凌霄门内谒见者,并飞龙、射生”,《册府元龟》还记载:“七月乙巳,射生使李惟诜、药子昂,步军使彭体盈、张知节并赐名宝应功臣。八月壬戌,殿中少监、专知尚食李恕宜赐为宝应功臣。”[11]1471所谓“凌霄门内谒见者”是指李辅国、程元振,二人当时“勒兵凌霄门,俟太子至”,飞龙、射生则是飞龙厩的飞龙兵和射生军。现存多方参与过拥立代宗的人员墓志,其中大部分属于飞龙射生行列,且均有宝应功臣出现。例如射生使李国珍“肃宗升遐,大宗即圣……公于危急之时,共定其难,故有宝应功臣之号”[18]733,墓志题为“唐故宝应功臣开府仪同三司”云云。传世文献和石刻材料中还有陈仁监、王梁卿等十二人有“宝应功臣”名号,详见表1。

由于射生军从龙有功,代宗赐“宝应军”之名,因此既往研究中有将宝应军某将士划入宝应功臣者,例如《大唐故陇西李夫人墓志铭》中提到志主之子陈神“宝应军衙前射生副将、扈从功臣”,此处的“扈从功臣”应为广德元年跟随代宗奔走陕州的将帅,郭子仪收复西京后代宗对这批人给予赏赐,但并未赐予功臣名号,于是时人和后来者对他们有扈从功臣、陕州元从等不同称谓(9)例如田元超“朝议大夫、陕州元从、内常侍,赐绯鱼袋”。参见《全唐文补遗·第三辑》,三秦出版社1996年版,第173页。,只是他们隶属宝应军,故易造成误会。张坦、何游先也属于此类情况(10)《唐代墓志汇编续集》大历025,第708页;元和025,第818页;大和020,第894页。王苗将这3人误算入宝应功臣行列,详见《唐代功臣号研究》第27-28页。。

表1 宝应功臣表

“宝应功臣”中唯一特殊的是李惟诜,《册府》中明确提到他被赐予了功臣号,但在他的墓志中却全然无载,只是题为《大唐故李府君墓志铭》[24]。据《旧唐书》记载,吐蕃攻陷长安后,李惟诜还曾与“诸军将臧希让、高升、彭体盈等数人,各有部曲,率其数十骑,相次而至……与子仪回至商州”[10]5238,时间在广德元年十月;在此之前代宗罢黜权宦李辅国,虽无史料表明惟诜参与其中,但以射生使为代表的相当一部分禁军在拥立代宗时就对其忠心耿耿,间接地发挥了制衡李辅国的作用[25]。可见在宝应元年以后至少一年多的时间内李惟诜还有官职在身,跟随郭子仪击退吐蕃后想必也有因功加官的经历。《全唐文补遗》中收录一方《唐故陇西李夫人墓志铭》,志主“烈考讳通,宁州彭原县丞。叔祖惟诜,有殊于国,除将作监内作使。洎二帝陵园,以封树中礼,迁户部尚书。”[26]案《李惟诜墓志》:“公讳惟诜,字诜,其先陇西郡人”,与李夫人族望同为陇西;李夫人“元和十四年五月廿日,暴疾卒于夫之私第,享年卌七”,则其生于代宗大历六年(772),李惟诜“元和十二年十月十九日甲辰,寝疾终于泉源里之私室,时春秋七十有九”,则其生于玄宗开元二十五年(737)。二人逝于同一时代且有三十五岁的年龄差,古人婚育较早,该数字完全符合两代人的代差,所以李夫人的这位于国有功、做过将作监内作使和户部尚书的“叔祖惟诜”很有可能就是拥立代宗即位、参与收复长安的射生使李惟诜。如此一来,《李惟诜墓志》中缺少的就不仅仅是功臣名号,其职散勋爵也均未体现;非但标题中不书这些元素,正文中甚至没有提及他的任何任官经历,只是说“大历中,公之愤发荷戈,击怒展擒,纵之德效,攻取之略,勇贯群杰。毅超前闻,将尽□质,以俟荣秩。克敦孝敬,以奉君亲。命之不行,脩路梗塞。乃戢戢□节,屈伸委运。自是数十年间,遁迹林闾,养素从质”。这里提到李惟诜大历年间还曾立过军功。而当他“以俟荣秩”的时候,情况却急转直下,“遁迹林闾”应指失去官身成为布衣。志文对此含糊地解释“克敦孝敬,以奉君亲”,自然是为逝者讳的隐晦书写,一位屡立战功、正值盛年的从龙功臣,恐不会因为尽孝就几十年再不出仕。是什么原因导致李惟诜遭此命运呢?材料所限,笔者只能做出合理推测:这可能与中唐以后发生的“文武分途”有关。陈寅恪先生曾言:“李氏居帝位,主其轴心,其他诸族入则为相,出则为将,自无文武分途之事。”[27]说明初唐时期这一趋势还并不明显。但开天以后,唐朝兴起重文之风,文武分途渐成潮流,尤其是“安史之乱”以后到肃代年间,文武界限更加清晰,而代宗朝恰是文臣地位稳稳压制武人的重要阶段,德宗朝甚至还出现了文臣集体上书要求降低武成王庙配飨规格、取消太公王号的情况,在这背后隐含着唐朝文武愈加分途,文人愈加鄙视武将的趋势[28]。如果将由肃宗朝进入代宗朝的功臣做分类,可以明显发现扈从蜀郡的龙武将军大多销声匿迹,近十位文臣在代宗朝却几乎都做到了宰相(11)参见侯晓晨《唐代宗朝研究三题》,西北大学硕士学位论文,2017年,第47-61页。,这无疑是符合中唐时期文武之变的发展脉络的。李惟诜内有拥立之举,外有破阵之功,他没有像李国珍等人一样一直在禁军内迁转,反而跳出了该系统,做到将作监内作使,此职还是文人仕途中的不错跳板(12)例如穆宗、文宗时期韦氏平齐公房韦文恪就曾任此官,他在长庆年间由将作监内作使迁转为司门郎中,大和元年任京兆府少尹,后又任刑部郎中、睦州刺史。参见白居易著,谢思炜校注《白居易文集校注》,中华书局2011年版,第573-574页。。因此,惟诜很可能就此陷入文武之争的漩涡之中,或终将遁迹林闾。故而《李惟诜墓志》中不书“宝应功臣”,并不能作为反例证明“宝应功臣”不是一个正式的功臣名号,此前的结论依然成立。

四、结语

高祖朝的“太原元谋”、玄宗时期的“唐元功臣”都不能算作正式的功臣名号,初赐功臣名号的时间当以代宗所颁赐“宝应功臣”为始。功臣名号出现在代宗朝亦非偶然,这与宝应元年宫廷政变的特殊性息息相关。与玄武门之变、神龙政变等不同,宝应元年政变是发起政变方遭到失败,法定的接班人顺利登上皇位,这在唐朝的多次宫廷政变中尚属首次。政变结束后的论功行赏不再是为“犯上作乱”正名,而是给“护持君父”的人以优赏,除了官职擢拔和实物赏赉外,颁赐功臣名号无疑是更具宣传效果的举措。刘泽华先生曾提到:“中国古代的名号具有深刻的文化意蕴”,这些名号“本身就是统治思想的浓缩,带有宣传政教的作用”[29]。宝应功臣号也不外乎此,将击溃叛贼的群体固定在功臣名号上,就是在储存和凝固这种从龙护驾的精神力量,体现朝廷对他们功绩的认可;功臣个人在墓志和其他场合的留名中将功臣号系于职散勋爵之内,则体现了臣民对政权的认可。通过当时的封赠和后来的追封优待,使得人们甫一看到“宝应功臣”,便能联想起保卫君上的“正义之举”。这一切都在强化皇权来源的合法性,功臣名号出现的原因及其背后所蕴含的特殊作用也正体现在这种象征意义之中。

附表 参与唐隆政变的龙武军将士表