安徽省六安市土地利用变化及景观格局梯度效应研究

2023-09-15王诗琪周振宏

王诗琪,周振宏,智 菲,赵 铭

(安徽农业大学 林学与园林学院,安徽 合肥 230036)

土地利用及其景观格局分布与城市的发展有着紧密联系。近年来,随着我国城市化进程的加快,城市规模不断向外扩张,导致土地资源紧缺、生态环境恶化,如何科学合理地管理和规划土地资源成为未来社会发展和生态保护的中心问题[1-4]。为此,许多国内学者选取部分典型城市,针对其以往土地演变规律进行总结,抑或是通过构建模型预测其未来用地演变方向,对于土地利用景观的驱动因子研究也有了一定成果[5-7]。

地形对于人类生产生活具有限制性约束作用,而人为因素作为生态环境质量的影响要素之一,对于用地景观格局的分布也具有一定的干扰效应,目前已有研究佐证了这一观点[8-9]。此前,多数学者从单一地形因子(如高程、坡度等)出发,研究其与景观格局的响应机制,也有部分学者在前人基础上选取地形位指数作为综合性地形因子的表征,探究地形对景观格局的影响作用[10-13],削弱了早期研究的局限性,但其结论仍囿于具体时相内的景观分异特征,而对于一个连续时段内景观格局的动态变化过程与地形的关联机制研究尚且不多。

六安市位于安徽省西部,地处江淮之间,东邻省城合肥,是安徽省省会经济圈副中心城市[14]。六安作为安徽省的区域交通枢纽,其境内梯度差异显著,以此为研究区,加入地学信息图谱将景观格局演变路径可视化,再叠加地形位梯度,探究地形因子对用地景观分布及其变化过程的作用机理,对于制定六安市未来土地利用规划策略具有一定参考价值。

一、研究区概况

六安市(31°01′~32°40′N,115°20′~117°14′E),安徽省辖地级市,下辖3区4县,总面积15 451.2 km2,地处江淮,东衔吴越,西领荆楚,北接中原,属北亚热带向暖温带转换的过渡带,四季分明,气候温和,雨量充沛。地势上西南高峻,东北低平,呈梯形分布[15-16]。

二、材料与方法

(一)数据来源及预处理

本研究所用数据包括地理空间数据云网站(https://www.gscloud.cn/search)的GDEMV3 30 M数字高程数据,以及来自中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn/)的六安市2000、2010 和2020 年3 期土地利用数据,并参照该系统分类标准,将研究区用地类型划分为耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用地6 种类型。

(二)研究方法

1.地形位指数和分布指数

本研究中选用地形位指数作为评价地形的指标,计算公式如下[17]:

式(1)中,T为地形位指数,H、S表示研究区任一栅格的高程和坡度,、表示研究区任一栅格高程和坡度的平均值。高程和坡度越大,其地形位指数越大,反之越小[18]。

通过分布指数能够展示出研究单元内各景观类型在空间上的分布差异,及其优势分布区间,计算公式如下[18]:

式(2)中,P为分布指数,Mtn指代t类景观在n级地形所占面积,Mt为t类景观总面积,Mn为n地形区总面积,M为研究区总面积。P<1 和P>1,分布表示该类景观在n 级地形上呈劣势分布和优势分布。

2.土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵能够直观展示出研究区内始末各土地类型的转变趋势,以及不同转移方向的具体转移数量[5]。其公式如下[5,19]:

式(3)中:p与q分别表示研究始末的土地利用类型;m表示土地利用类型总数;Spq为研究期内第p类向第q类转化的总面积。

3.土地利用动态度分析

通过构建土地利用动态度模型,可以展示出研究时段内各种土地利用类型变化的速度和幅度[20-21]。

第一,单一土地利用动态度

能够反映某个时段内研究区某用地类型在数量、空间及组合方式上的变化,计算公式为:

式(4)中:K为研究时段内某一土地利用类型动态度;Ub和Ua分别为研究末期和初期某一土地利用类型面积,T为研究时段,本研究中T=10。

第二,综合土地利用动态度

能够反映在一定时段内研究区整体土地利用类型的变化速率,可以从全域分析土地利用的空间变化过程,计算公式为:

式(5)中:∆LUi-j为第i类土地利用类型转为非i类土地利用类型面积的绝对值,∆LUi为前期土地利用类型的面积,T为2 期间隔的时间。

4.地学信息图谱

地学信息图谱是一种地理时空分析方法,它能够表述区域自然过程与社会经济发展的时态演进和空间分异情况,将地学信息图谱应用于土地利用景观格局的研究中,生成景观格局信息图谱,可以对研究区用地景观的空间格局进行系统性的描述[22-25]。

三、结果与分析

(一)土地利用时空变化

1.土地利用类型总体特征

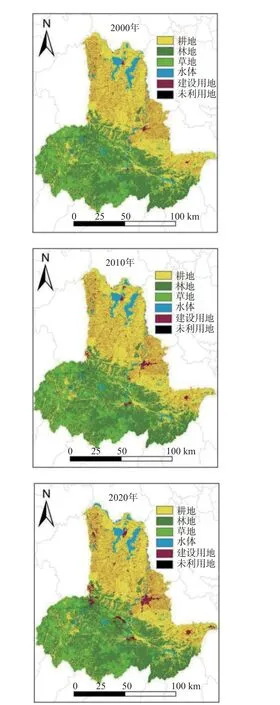

通过ArcGIS10.5 软件的掩膜提取功能,将安徽省土地利用数据与六安市行政边界进行叠加,得到研究区各年份土地利用类型图(图1)。六安市土地利用类型首先以耕地、林地和草地为主,在整个研究期内,三者面积之和占研究区总面积的90%左右;其次为建设用地和水体,在研究期20 年间,二者的平均面积占比分别为5.96%、4.12%;未利用地占比极小,且随年份增长面积略有增长。

图1 六安市各年份土地利用类型图

2000—2020 年间六安市土地利用转移矩阵如表1 所示。从变化类型来看,2000—2010 年间耕地作为优势地类,其流转面积最大,除自转化外,主要转出类型表现为耕地转化为建设用地和林地,这两种变化类型面积之和占耕地净流出面积的83.53%;耕地的主要转入来源包括林地和建设用地,二者转入面积之和占净流入面积的79.28%。总的来说,耕地地类的转出大于转入,即耕地面积在减小,这一现象与城镇化发展和退耕还林政策的实施密不可分。2010—2020 年间耕地流转趋势与前一时段保持一致。

表1 六安市土地利用转移矩阵 单位:km2

林地、草地和水体在2000—2020 年间的用地面积基本维持稳定,说明其流入和转出基本保持平衡。建设用地和未利用地在研究期内用地面积均出现增长,前者以耕地流入为绝对主导,其次由林地转化而来,与城镇化建设的无序扩张有关;后者在2000—2010 年间流向林地的面积大于自林地流转而来的面积,2010 年的未利用地面积主要由草地的流入得以维持,2010—2020 年间以林地—未利用地为主,辅以耕地、水体和建设用地的少量转入,使得2020 年的土地利用面积较之前期有所增长。

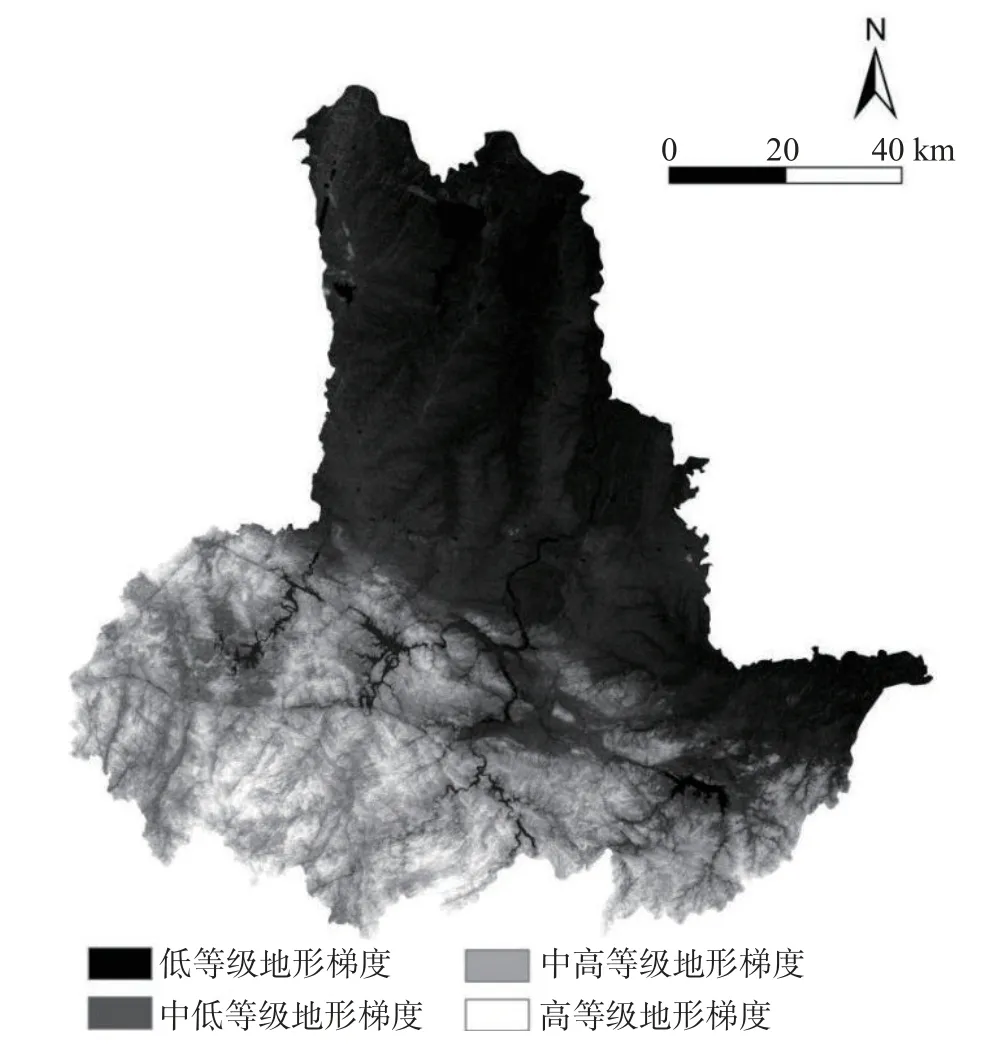

2.土地利用类型动态变化

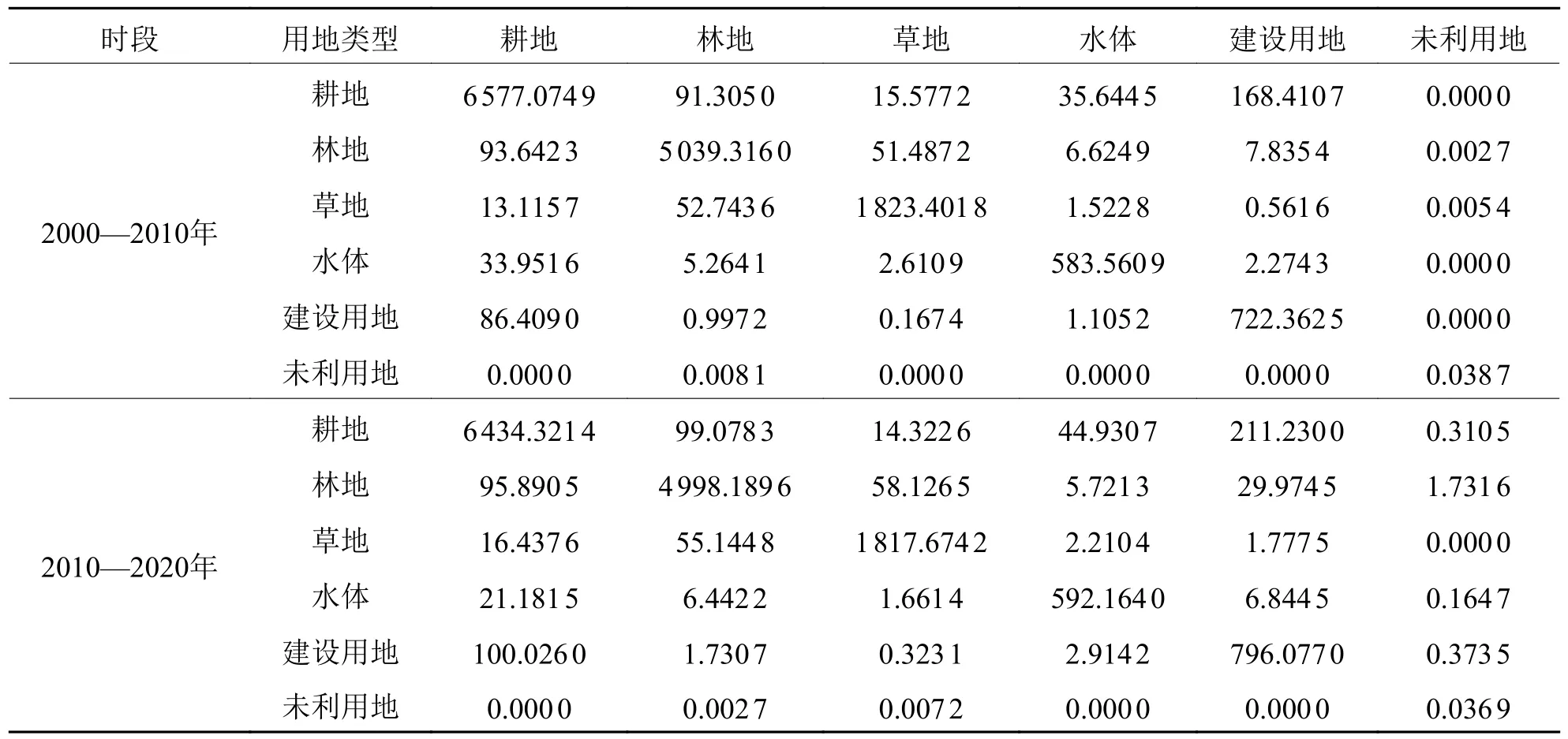

将整个研究期分为2000—2010 年和2010—2020 年2 个等量时段,分别计算六安市2 个时段的土地利用动态度(表2)。由表2 可知,从综合土地利用动态度来看,后一时段近乎为前一时段的2 倍,说明后十年土地利用类型的变化幅度翻倍增长,比之前期有较大改变。从单一土地利用动态度来看,未利用地由于用地的流入和转出达到平衡,在2000—2010 年间面积无变动;2010—2020 年间其面积增加2.570 4 km2,仅占研究区总面积的0.02%,但因其初始基数过小,从增长幅度上来说变化巨大。此外,2 个时段内均以建设用地的单一动态度为高值,且呈现出上升趋势,说明20 年间六安市境内的建设用地表现为显著扩张趋势。其次为水体,同样表现为扩张趋势,但幅度小于建设用地。2000—2010 年间,耕地和林地的面积分别减少83.82 km2和9.27 km2,单一土地利用动态度分别为-0.12%和-0.02%,2010—2020 年间二者面积持续下降且降幅增大,单一动态度变为-0.20%和-0.06%。研究期内,草地面积先增大后减小,故其单一动态度在2 个时段内分别为0.01%和-0.01%。

表2 六安市土地利用动态度统计 单位:%

(二)基于地形梯度效应的景观格局时空变化

1.各景观类型在地形梯度上的分布特征

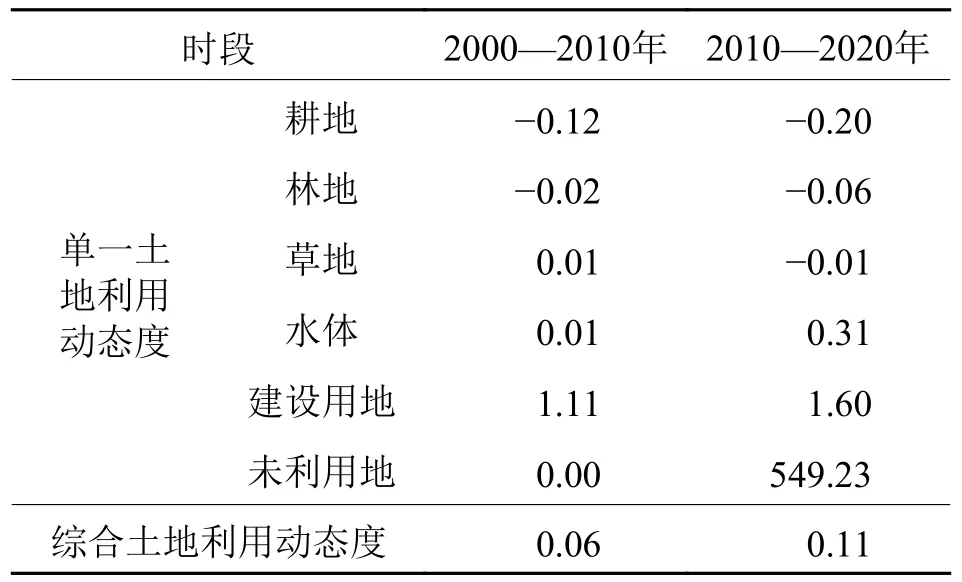

通过ArcGIS10.5 的区域分析工具得到六安市地形位指数,用自然段点法分为10 级,并界定为低(1~3 级)、中低(4~6 级)、中高(7~9 级)和高等级(10 级)4 种地形位梯度,得到六安市地形梯度分布如图2。六安市以低等级地形为主,其分布范围超过了全境总面积的一半,并以2 级地形区为甚,主要分布在研究区的东北部区域;4~10 级地形区主要分布在西南区域,以金寨县、霍山县和舒城县西南角为主。

图2 六安市地形梯度分布图

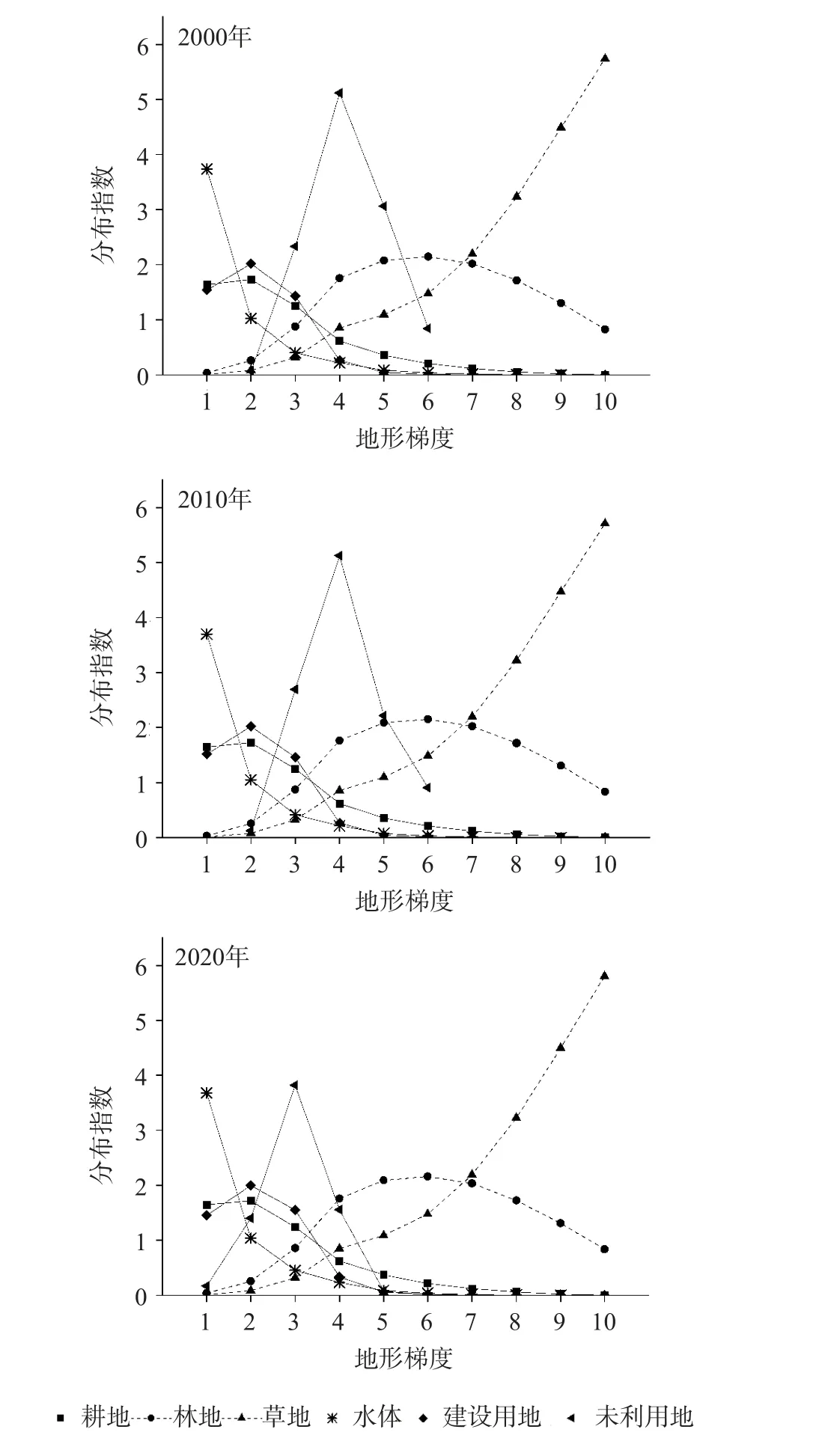

计算六安市各种景观类型在不同地形梯度上的分布指数,其各地类分布指数值变化情况如图3。从研究时序来看,除未利用地外,其余地类在各年份于不同梯度上的分布情况变化不大。研究期间,未利用地的分布区域由前期的2~6 级地形区拓展覆盖到1 级区域,随者年份推进,其优势分布区间也向着低等级地形位演变。由用地类型转换可知,2010 年的未利用地由林地和草地转化而来,2020 年由林地、耕地、水体和建设用地的转入,林地和草地多分布于中低级地形位,其他地类的转入拓宽了未利用地分布的梯度区间。

图3 六安市不同景观类型在地形梯度上的分布指数变化图

从优势区间来看,耕地和建设用地在低等级地形区呈优势分布,表明人类的生产生活空间多集聚于此;1~2 级地形区为水体的优势分布区间,与六安市境内水资源分布实况相吻合;林地和草地的优势区间覆盖最广,前者包括中低和中高等级地形位,后者覆盖5~10 级地形区,说明林地和草地对地形变化的适应性最强。

2.景观类型变化图谱的地形梯度

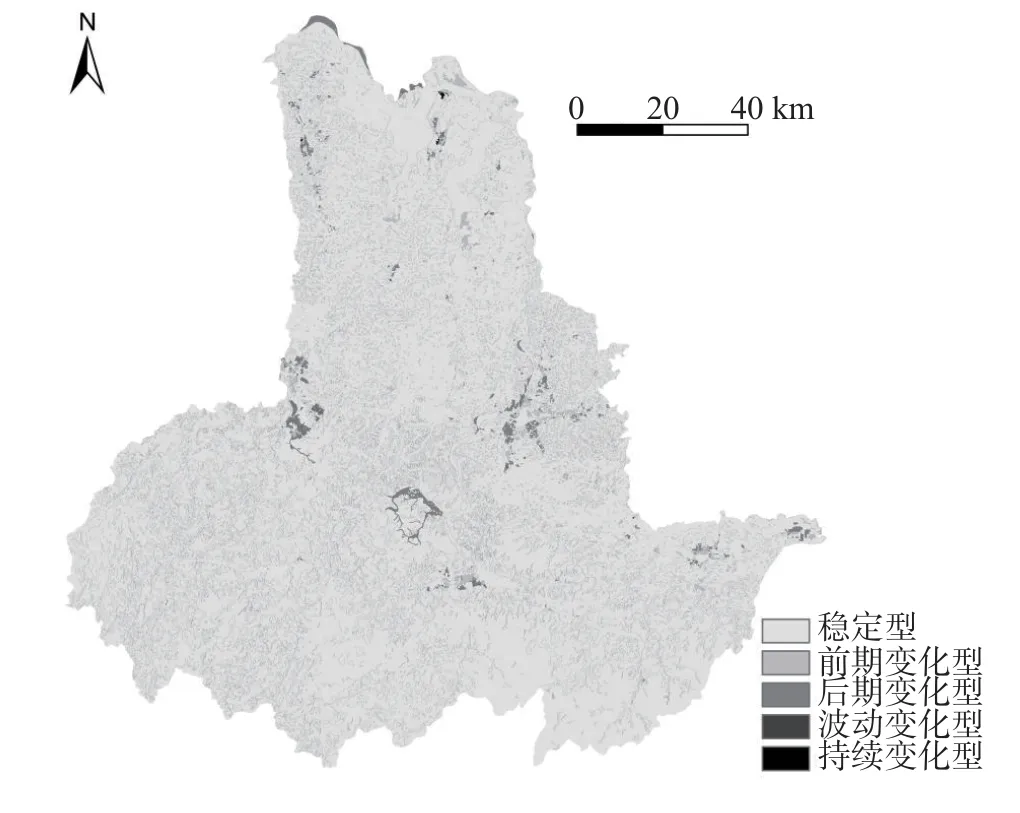

借助ArcGIS10.5 软件获取研究区的景观类型变化图谱(图4),即将研究期间六安市景观类型的演化过程可视化。将图谱变化类型分为如下5 种:稳定型(研究区景观类型无变化)、前期变化型(研究区景观类型在2000—2010 年间发生变化,2010—2020 年间无变化)、后期变化型(研究区景观类型在2000—2010 年间无变化,2010—2020 年间发生变化)、波动变化型(研究区景观类型在2000—2010 年和2010—2020 年间均发生变化,且2000 年和2020 年景观类型相同)、持续变化型(研究区3 个时期景观类型均不相同)。

图4 六安市景观类型变化图谱

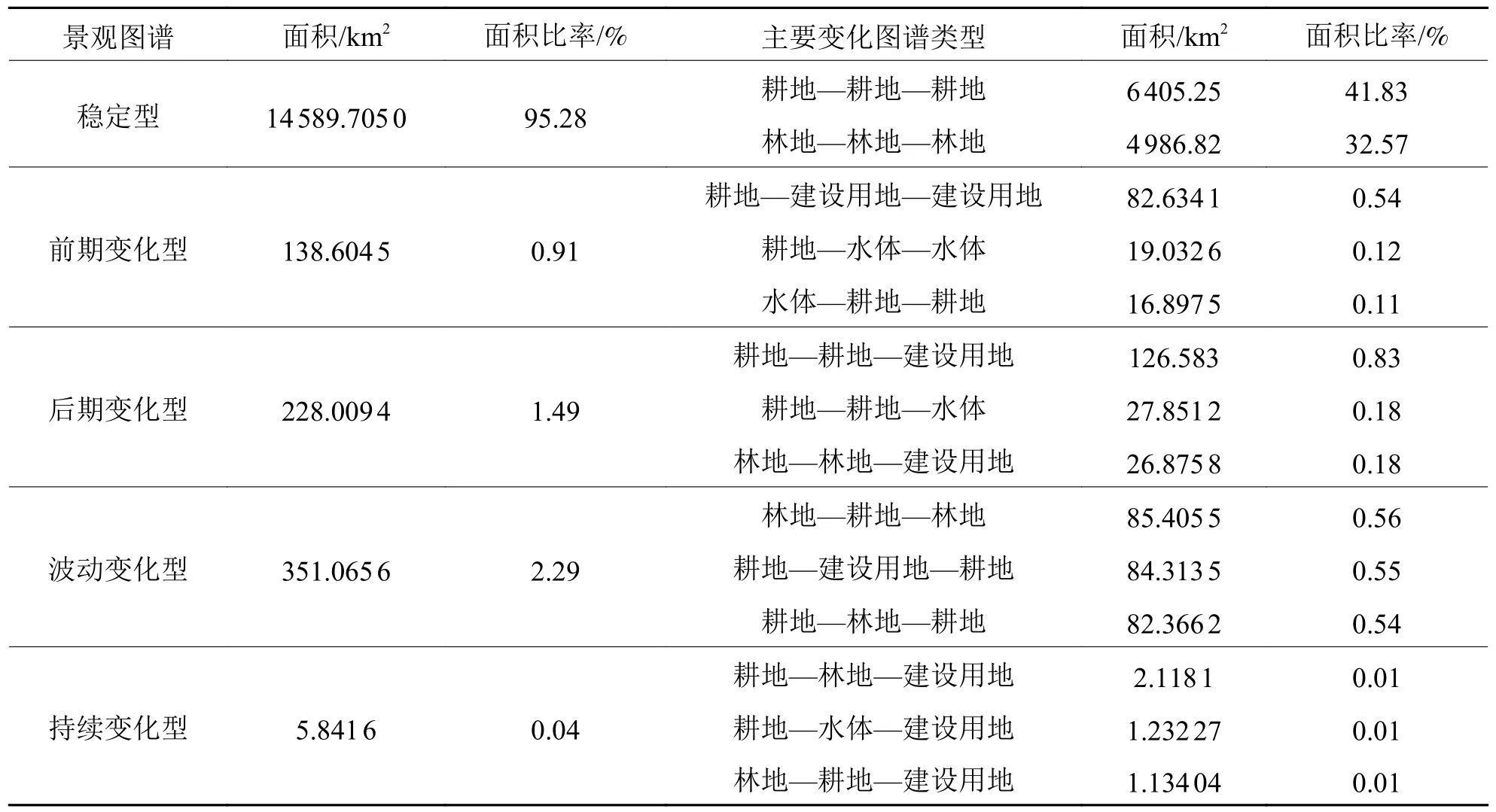

提取六安市景观信息图谱的各变化类型,并对其面积占比和主要变化类型情况进行统计(表3),再通过与地形位梯度叠加获得研究区各类型图谱在地形梯度上的分布情况(图5)。稳定型作为六安市景观变化中的主导类型,占总面积的95.28%,其优势区间为5~10 级地形区,对于地形变化的适应性更强;前期和后期变化型图谱分布分别占总面积的0.91% 和1.49%,二者的优势区间均为低等级地形位,且主导变化类型分别为耕地—建设用地—建设用地和耕地—耕地—建设用地,这主要是由于六安市城镇化建设以及土地开发复垦政策的实施所导致。波动型在3~5 级地形区呈优势分布,主要变化类型以林地—耕地—林地和耕地—建设用地—耕地为主,与前期研究得出的耕地和建设用地主要分布在低等级地形区,人类生产生活空间也多集聚于此的结论相对应。持续型图谱分布面积占比极小,其优势区间为1 级和6~9 级,主要以耕地、林地和建设用地之间的相互转化为主。

表3 六安市景观类型变化图谱统计

图5 各类型图谱在地形梯度上的分布指数

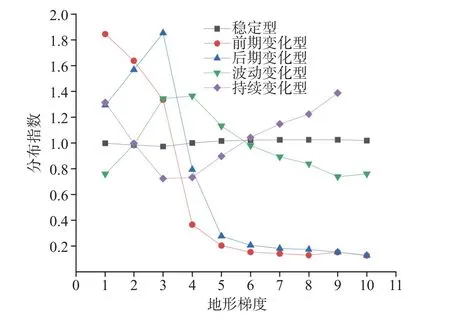

(三)景观格局的地形梯度效应

基于景观斑块的密度、形状、多样性和聚散性等角度,选取:斑块密度PD、最大斑块指数LPI、边缘密度ED、景观形状指数LSI、蔓延度CONTAG、丰富度PR、香浓均匀度指数SHEI 和香浓多样性指数SHDI 共8 个指标,对六安市不同地形位等级上景观格局指数的变化情况进行表达(图6)。

图6 景观格局指数随梯度变化图

从时序上看,各景观指数随梯度的变化趋势大致相同。在2~5 级地形区,CONTAG、SHEI和SHDI 的景观指数值出现较明显的随年份演变差异,蔓延度指数呈现逐年下降趋势,香浓均匀度和香浓多样性指数逐年上升,这是由于近年来人类活动愈加频繁导致景观斑块的连通性下降,破碎化程度高,景观优势度降低,异质性增强。2020 年,丰富度指数的峰值覆盖范围由原本的2~6 级地形区拓展到整个低—中低等级地形位,表明景观丰度有所增加。

3~5 级地形区的斑块密度明显高于其他地形位,表明此区域破碎化程度最高。最大斑块指数的显著高值分布在1、2 级地形区,耕地作为六安市境内的优势景观多分布于此。边缘密度指数值随梯度呈波动式起伏,其低值主要分布在9、10 级地形区上,表明高梯度地形区由于开发难度大,景观更加完整。景观形状指数在1~2 级地形区内骤升,此后小起伏持续下降至最小值,说明2 级地形区的景观形状最复杂,梯度越高人类活动干扰越小、开发难度越大,景观形状越完整。

四、结论与讨论

本文采用六安市2000、2010 和2020 年3 期土地利用数据和DEM 高程数据,利用ArcGIS10.5和Fragstats4.2 软件探究研究区境内土地利用的变化规律和景观格局的空间分异特征,得出结论如下。

(1)六安市用地类型以耕地、林地和草地为主。研究期间,耕地的流转面积最大,其中以耕地与林地和建设用地的相互转化为主,耕地地类的转出大于转入,即耕地面积持续减小。

(2)耕地、建设用地和水体在低等级地形区呈优势分布,未利用地的优势分布区间向着低等级地形位演变,林地和草地的优势区间覆盖最广,对地形变化的适应性最强。

(3)稳定型作为六安市景观变化中的主导类型,其优势区间为5~10 级地形区,前期和后期变化型图谱优势区间均为低等级地形位,波动型在3~5 级地形区呈优势分布,持续型优势区间为1 级和6~9 级。

(4)在2~5 级地形区,CONTAG、SHEI和SHDI 的景观指数值出现较明显的随年份演变差异,蔓延度指数逐年下降,香浓均匀度和香浓多样性指数持续上升,2020 年,景观丰度有所增加。

由研究可知,六安市的景观格局分布明显受到地形因子驱动,因此针对研究区未来土地规划提出如下建议[26-29]:合理优化六安市土地资源配置,应结合地形分布特征科学构建节约集约用地格局,协调布局各类功能用地,保障城市发展;以生态网络为本,向西拓展绿色产业;自城市中心向四周延展核心区功能覆盖范围,防止人口过度聚集导致区域生态环境持续恶化。