乡村场所依恋心理模型研究

——以云南省姚安县官屯为例

2023-09-15石艺林李东徽

石艺林,李东徽,苏 瑞,杨 磊

(云南农业大学 园林园艺学院,云南 昆明 650201)

随着城乡统筹发展和美丽乡村建设的快速推进,中国农村的物质环境与社会环境都发生了深刻的变化,其所带来的问题也逐渐扩大。乡村在物质环境(Place)上经历着大面积的改造建设,出现了如乡村景观城市化明显,民俗风貌弱化[1],“形象工程”泛滥,“千村一貌”等问题[2],村落的景观记忆遭受严重破坏,居民与居住地的情感联系产生了割裂[3];在社会环境上(Person)上,人口外流问题严重,人口老龄化,各种社会联结开始松懈和解体,“乡村共同体”开始消亡,社会组织构成单一[4];在人地交互关系上(Process),随着人类对原有景观的干预不断加大,原住民对乡村的疏离感变强,陷入了“无归属感”与失去“根性”的痛苦[5]。不可否认的是,乡村振兴带来的前所未有的发展,但其负面影响也是综合全面的,其问题是由于社会环境、物质环境、原住民心理等多维度在短期产生剧烈改变所形成的综合问题,而这些问题可以被“乡村人地矛盾激化”所概括[6]。为了探索如何形成人与场所和谐亲密关系、缓解人地矛盾这一问题,西方社会学家基于人地关系理论(human-land relationship),提出了“场所依恋”(place attachment)这一概念。但是,与中国不同,由于西方发展速度相对平缓,环境变迁较小,西方学者很难意识到快速环境变迁带来的场所依恋问题[7],国内的场所依恋研究由于起步较晚,研究场所主要集中于旅游地和城市公园,并未对乡村与原住民的场所依恋关系进行深入探究。并且,国内大多数研究聚焦于对场所依恋中社会关系的研究,对场所的物质环境与心理过程缺乏关注,不能整体全面地概括场所依恋这一概念。总之,国内能相对全面概括场所依恋且以原住民与乡村的人地关系为研究对象的研究很少,不能为现代化乡村建设提供理论指导。基于此问题,本研究旨在以场所依恋的角度,探讨物质环境剧烈变化背景下乡村原住民与乡村场所的人地关系问题,并利用人(Person)、村庄(Place)、过程(Process)3 个维度测量对乡村依恋的影响,建立心理模型,从而能更全面、准确地把握乡村居民场所依恋的驱动要素;为规划者、建设者、管理者提供一种预测,识别和回应乡村人地关系的方法[8],促进乡村可持续发展。

一、文献回顾与模型构建

(一)场所依恋和PPP 模型

场所依恋是常用于研究人地情感的方法之一,起源于段义孚的“恋地情节”[9],1989 年Roggenbuck 正式提出“场所依恋”这一概念[10],它指的是人们通过与特定场所不断接触,逐渐形成对该地方的认知、偏好或评价以及情感上的归属感和联结感。场所依恋中“场所”一词的涵义是指对某一个体或群体充满意义的空间,这种意义是建立在人与场所互动的基础上而形成的[11-12]。

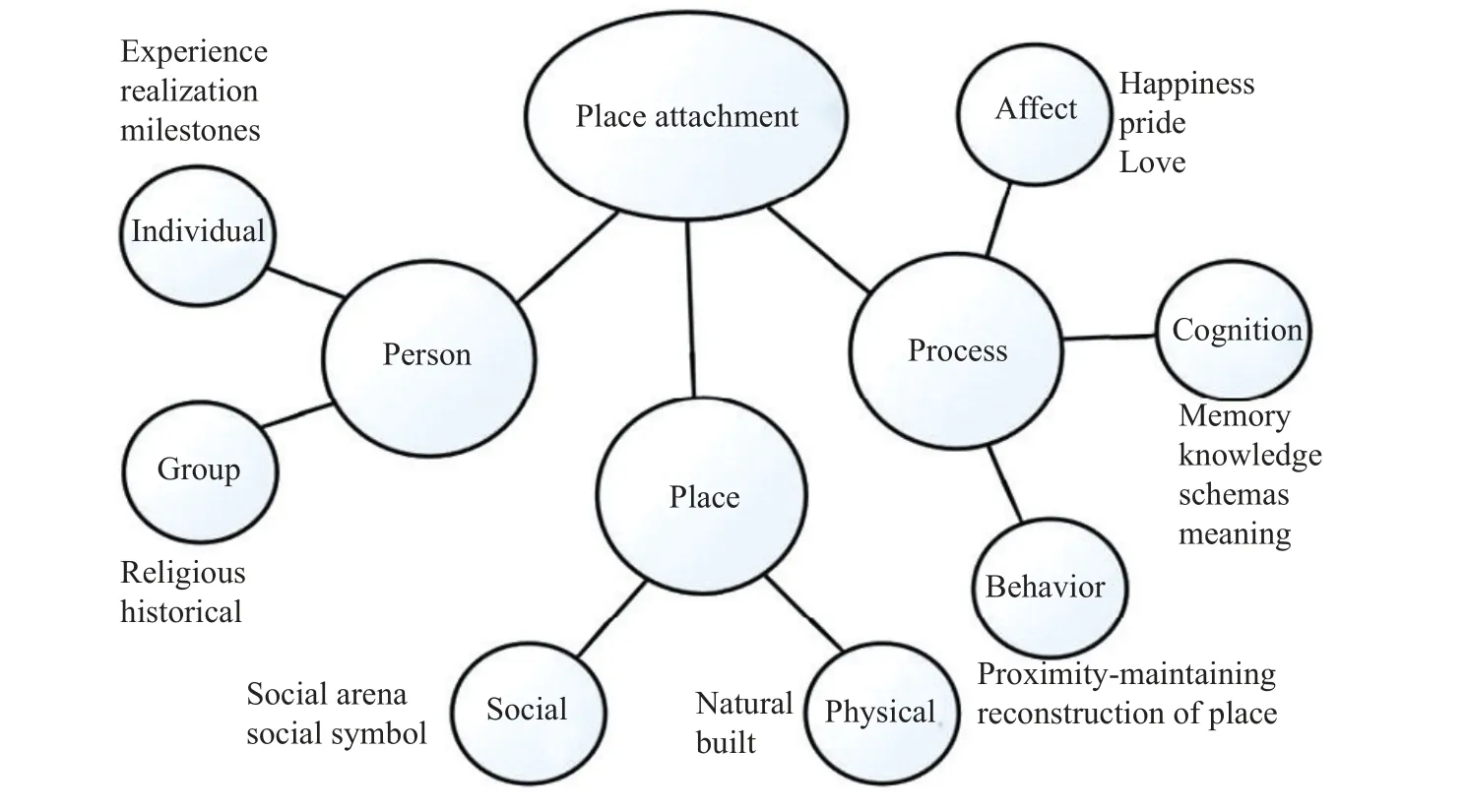

1989 年Williams 等最早提出了场所依恋经典二维结构,认为场所依恋包括两个方面:场所依赖(功能依赖)和场所认同(情感认同)[13]。场所依赖作为功能部分,反映了场所内具有满足人特定功能需求的条件[14];场所认同作为情感部分,反映了人在经历了与场所的互动后,形成对该场所的情感依恋[15]。然而,这一对场所依恋的解构似乎并不能完整地概括场所依恋的整体内容,或者说,利用功能和情感两维度对场所依恋的解构似乎过于粗放,不能更深入地解释某要素(如社会关系、行为活动)对场所依恋的影响度,需进一步细化。因此,2010 年Scannell[16]等人提出了三维结构理论,对众多零散的场所依恋影响要素进行整合(PPP 模型)。该理论主要观点是:场所依恋是一个包含人—场所—过程三个维度的框架,人(person)是主体,包含了人的社会属性和个人属性;场所(place)是依恋的目标,包含了物质环境和社会环境;过程(process)主要是一种心理过程,包含了情感、认知与行为3 个维度。这一理论的提出,弥补了前人研究中,过多地强调了人的部分,而忽视了场所,更加忽视了人地交互过程的缺点[17],这是一个综合性的框架,在研究中可从不同维度及不同层面展开研究(图1)。

图1 场所依恋PPP 模型

(二)模型解读

Scannell 等提出的PPP 模型揭示了场所依恋的过程维度受认知、情感和行为的影响[16]。然而,过程维度单独作为一个维度不易度量,并且由于其涵盖的概念过多,也不适于单独作为一个维度直接与场所依恋产生解释性。因此,本文将过程维度分解为认知、情感、行为3 个维度,此模型将更易于解释各维度之间的关联,将有助于场所依恋理论研究的发展[18]。

理论模型由村庄、人、认知、情感、行为、乡村依恋6 个维度组成。文中的“村庄”等同于“场所”维度,主要立足于其“物理维度”,包括自然与建筑等;“人”维度指人在场所中的人际关系及经验,是依恋的基础;“认知”维度是对事物认知过程中形成的对事物的认识,包括对场所内历史、人群和地点的印象、了解和记忆等;“情感”维度是基于认知而产生的主观心理倾向性,伴随着积极或消极的体验;“行为”维度是心理活动的外在表现,人与场所的关系可以通过外部行为来体现;“乡村依恋”维度等同于“场所依恋”,是人与乡村形成的积极正向的主观情感联结。以下为假设模型结构的内在逻辑解析。

村庄与人的关系:村庄即为场所,根据场所的定义,地理意义上的“空间”给予场所以载体,人赋予了场所的意义。场所有了人才有意义,人在场所中才能进行有意义的行为。所以场所与人具备密切的关系。

过程维度三要素的相互关系:根据行为科学的外界刺激产生认知,认知带来情感,情感产生行为的观点,以及自我调节理论中评价—情感—行为的人地交互过程[19],依恋理论的认知、情感、行为三要素会循环的相互作用可得知,主体在与外界交互过程中,受到这三要素的循环影响。因此三要素之间具有相互关系。

场所对于认知、情感、行为的相互关系:在场所上,行为赋予了场所价值与意义;场所给人提供了生活背景的同时,也对人的认知产生影响,可以说,在认知中,人赋予了场所以意义,场所也定义了人的属性;除了满足人的物质需求外,精神需求的满足也是场所营建的目的之一,场所必须满足使用者的情感需求,营造情感场所;所以认知、情感、行为与场所具有相互关系。

人对于认知、情感、行为的相互关系:行动是空间认知的目的。换言之,人对场所首先会基于认知制定一个行动的计划。认知同时,会产生态度并伴随正向或负向的体验,即情感 。所以,人和认知、情感以及行为都有密不可分的关系存在。

(三)模型的基本假设

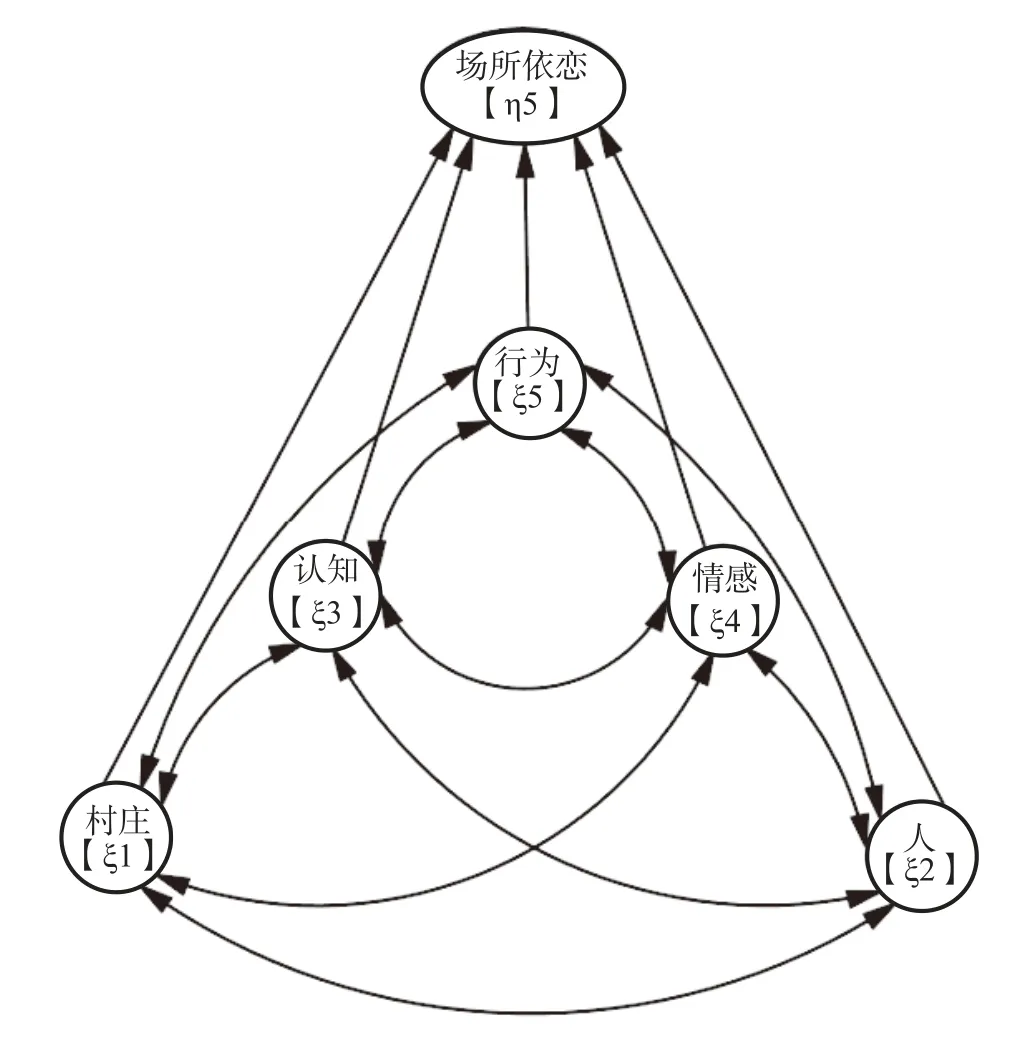

综上所述,依据理论模型(图2),提出基本假设:H1:村庄对乡村依恋有影响关系;H2:人对乡村依恋有影响关系;H3:行为对乡村依恋有影响关系;H4:情感对乡村依恋有影响关系;H5:认知对乡村依恋有影响关系;HC1:行为与村庄有相关关系;HC2:认知与村庄有相关关系;HC3:情感与人有相关关系;HC4:情感与村庄有相关关系;HC5:认知与人有相关关系;HC6:村庄与人有相关关系;HC7:行为与人有相关关系;HC8:认知与情感有相关关系;HC9:行为与情感有相关关系;HC10:行为与认知有相关关系。

图2 乡村依恋假设模型

二、问卷设计与数据收集

(一)问卷设计

在乡村依恋假设关系模型理论的基础上,主要借鉴了Williams 等人[13]及Scannell 等人[16]研究使用的量表,结合调研场地的实际情况,设计29 个题项,采取李克特5 级量表测量数据,以乡村依恋、情感、认知、村庄、行为、人为6 个潜在因子。

(二)数据收集

本研究以云南省楚雄彝族自治州姚安县官屯镇官屯社区下属的4 个行政村的村民为调查对象,共收集到403 份有效问卷,回收率达到93%。数据收集过程采用电子问卷发布和纸质版问卷发放两种调查形式,历时1 个月,由10 名环境设计专业本科生和2 名风景园林研究生进行调查。值得注意的是,由于官屯村近年来乡村建设进展较大,公共卫生、道路等都发生了变化,乡镇企业也有一定的发展,因此官屯村改名为官屯社区,可作为深入探讨乡村建设与振兴课题的一个样本。

三、结果与分析

(一)信效度分析

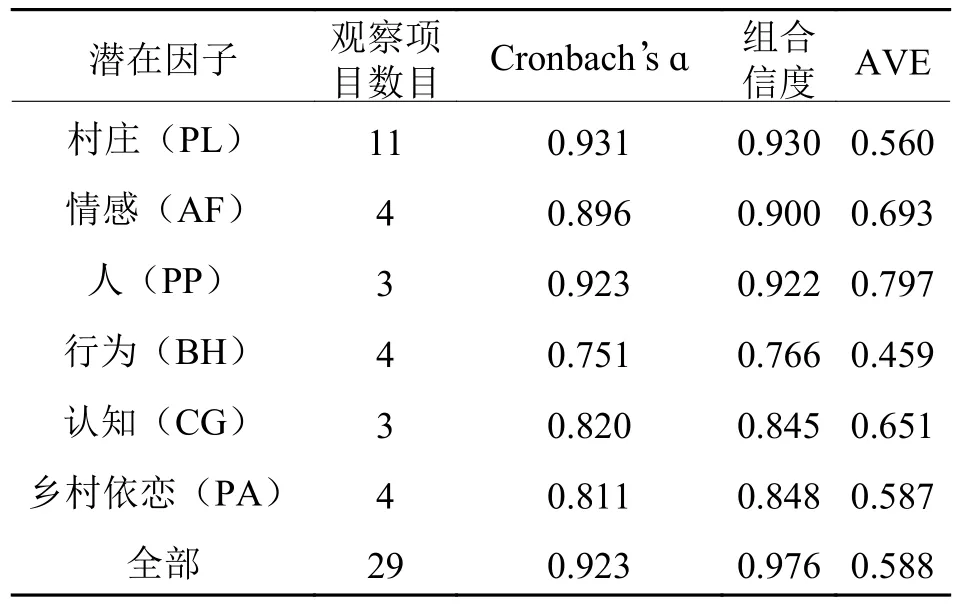

本研究使用SPSS24.0 软件进行了KMO 检验和Bartlett 球型检验,以确定因子分析的适用性。结果显示,该问卷的KMO 检验值为0.887,P值小于0.000 1,表明适宜主成分分析。模型的Cronbach’ s alpha 系数均大于0.7,表明问卷具有良好的内部一致性;同时,所有因子的组合信度大于0.7,平均变异数萃取量(AVE)大于0.36,符合收敛效度的检验标准。综上所述,该量表的因子分析结果可信度高,收敛效度良好,详见表1。

表1 各变量的信效度分析

(二)测量模型整体适配度分析

针对总体测量模 型进行适配度检验,得卡方与自由度比值为 χ2/ df=1.555 标准为 χ2/df ≤3,GFI 为0.933,AGFI 为0.901(标准为大于0.8),CFI 为0.980,NFI 为0.946,均达到了大于0.9 的要求,近似均方根残差(RMSEA)为0.037,达到了小于0.08 的标准。总体表明,假设模型的拟合度很好,模型稳定合理。

(三)模型分析

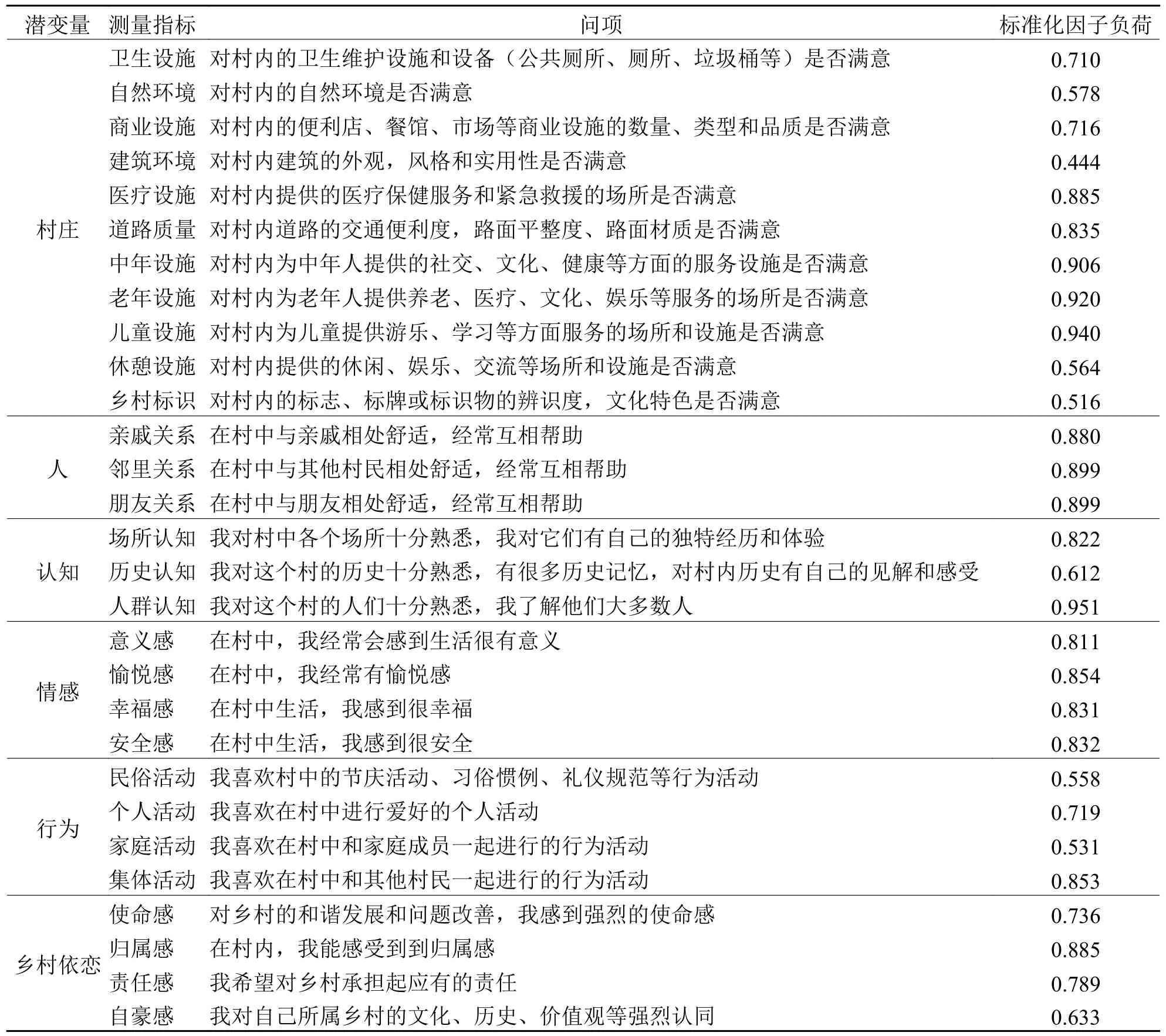

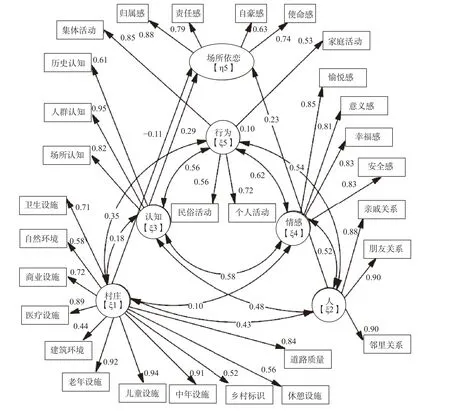

本研究采用结构分析模型(SEM)对假设模型进行分析,得到标准化回归系数。结果显示,全部路径的标准回归系数P均小于0.001,对潜在因子都有显著影响,表明全部回归系数都是通过的,说明假设模型的拟合度非常好,见表2。

表2 测量指标含义及标准化因子负荷

(四)假设检验及结果分析

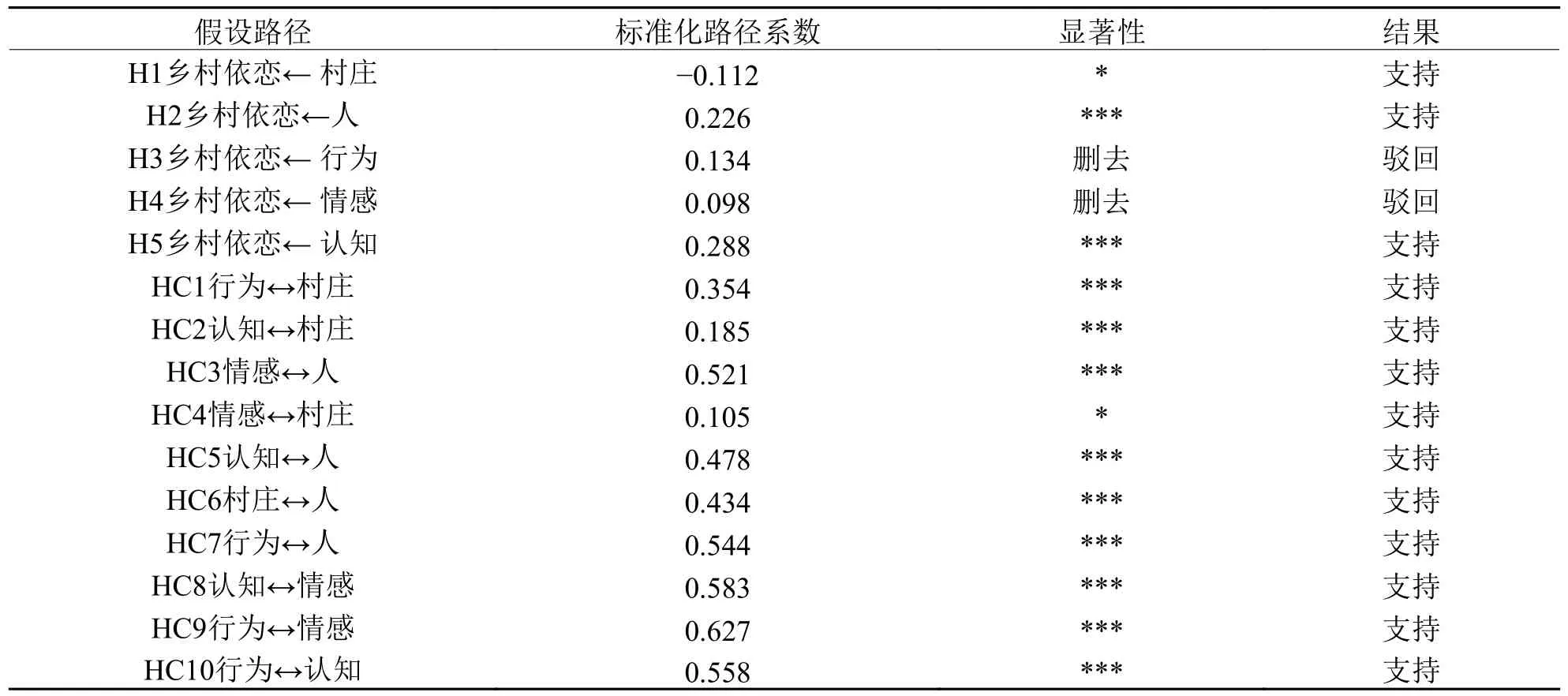

根据SEM 分析的结构模型参数结果见表3。最终结果表明,除了假设H3 和H4 被驳回外,即除了行为与情感对乡村依恋的直接影响不成立外,其余假设均得到了验证。可以看出,人、认知要素都对乡村依恋产生了直接正面影响,而村庄要素对乡村依恋产生了直接的负面影响。其中,具体影响表现在人与认知要素每提升一个单位,乡村依恋就提升了0.226 和0.288 个单位,而村庄要素每提升一个单位,乡村依恋就会减少0.112 个单位(表3),行为对乡村依恋的间接效应为6.9%;情感对乡村依恋的间接效应为7.8%;人对乡村依恋的直接效应为22.6%,间接效应为3.1%,总效应为25.7%;认知对乡村依恋的直接影响为28.8%,间接影响效应为2.6%,总效应为31.4%。因此,在乡村依恋影响模型的五个要素中,对于乡村依恋而言,认知、人、村庄可以对乡村依恋产生直接影响,认知维度影响最高,其次为人和村庄维度。行为和情感不能对乡村依恋产生直接影响,只能通过影响其他要素对其产生间接影响,且影响力较低。在5 个要素中,只有村庄要素对乡村依恋产生了负向直接影响,降低了居民的乡村依恋感。

表3 模型的路径系数以及显著性

根据Pearson 相关系数的绝对值越大,表示变量之间越相关的理论。r 的绝对值可以将其分为以下4 种情况: r<0.3:表示微弱相关;0.3≤r<0.5:表示低度相关;r≥0.5:表示显著相关;r≥0.8:表示高度相关[20]。由表3 可得,微弱相关的路径为:HC2(0.188),HC4(0.105),说明这两条路径所展示的相关关系很弱,不足以引起重视;低度相关的路径为:HC1(0.354),HC5(0.478),HC6(0.434),这些相关系数显示出这些变量之间存在一定的联系,但是这种联系并不强烈;显著相关的路径为:HC3(0.521),HC7(0.544),HC8(0.583),HC9(0.627),HC10(0.558),这意味着它们之间的联系非常强,并且可能具有重要的意义(表3)。

四、结论及启示

(一)结论

1.人(Person)的角度

从理论上看,“家庭共同体”(基于亲戚关系)和“邻人共同体”(基于邻里和朋友关系),这两种共同体是乡土社会最重要的社会纽带,维系了乡村社会的秩序[21]。分析结果表明(图3),亲戚关系(0.88),朋友关系(0.90)和邻里关系(0.90)均对场所依恋产生了高度影响,三者并无明显的差异,这说明三种人际关系的维持对于居民乡村依恋的产生几乎同样重要,并非由某一群体关系的维系对依恋产生主要作用。同时,在认知维度中,人群认知对乡村依恋的影响力最高,同样说明了人群关系在乡村依恋影响的重要性。此外,人要素与认知、行为、情感、村庄都具有较高的正向共变关系,说明人群关系的提升对村庄、认知、情感、行为的提升具有明显推动作用。

图3 最终模型及标准化路径系数

总之,人对居民乡村依恋的影响是综合而显著的。这种影响不仅可以直接通过社会关系的维系和人群认知的提升产生正面作用,还可以通过与其他因素的正向共变关系对乡村依恋产生间接的积极影响。

2.场所/村庄(Place)的角度

场所维度所衡量的是乡村的物质环境对居民乡村依恋的影响。模型分析结果表明(图3),当前村民对于乡村物质环境建设成果表现出一定的不满意。具体而言,儿童设施(0.94)、老年设施(0.92)、中年设施(0.91)、医疗设施(0.89)和道路质量(0.84)方面的对乡村依恋的负面影响最高,应是该地乡村后期建设的重点;在卫生设施(0.71)和商业设施(0.72)方面的对乡村依恋的负面影响一般,应划分为规划建设的次重点;而在建筑环境(0.44)、自然环境(0.58)、乡村标识(0.52)和休憩设施(0.56)方面则未表现出明显的不满意情绪,其并非居民所关注的重点,说明在该地乡村后期改造中,自然环境改善,建筑外观改造,乡村标识美化与公共场所的营建可以后置考虑。

以上分析结果提供了明确的乡村改造方向,有助于规划者明确乡村建设的短期、中期、长期目标,优化乡村物质环境建设成果,提高居民乡村依恋度。

3.过程(Process)的角度

过程的3 个分解维度(认知、情感、行为)中,只有认知维度对乡村依恋产生了直接影响。相比之下,情感和行为对乡村依恋的直接影响假设被驳回,只能对其产生微弱的间接影响。说明在认知—情感—行为的人地交互过程中,人们最终通过对场所形成的相应认知对乡村依恋产生影响。不过,认知、情感和行为3 个要素之间有显著的高相关性,说明它们之间有着高度的正向共变关系。虽然情感和行为并不能对乡村依恋产生直接影响,但是它们可以通过积极地影响乡村认知,间接地影响乡村依恋。认识到这一作用机制有助于我们深入理解人-地交互过程。

在认知维度中(图3),人群认知(0.95)对乡村依恋的影响最高,其次为场所认知(0.82),最后为历史认知(0.61)。表明人们对于村内的社交体验、记忆、感受对乡村依恋感产生积极影响最大。其次,人们对场所的记忆、感受、体验也同样有正向影响,说明居民对场所的感知依然是积极正面的。虽然历史认知对乡村依恋也有一定的作用,但相对来说影响较小。

(二)启示

(1)在5 个要素中,只有村庄要素对乡村依恋产生了负向直接影响,降低了居民对乡村的依恋感,这可能有3 个原因:一是当前村庄物质环境的功能不能满足居民的需求;二是相较于城市环境,居民对乡村物质环境建设产生了落差感,导致对乡村环境不满意;三是居民因对某要素的不满间接导致其对乡村物质环境的不满,最终对乡村依恋产生负面影响。

(2)根据模型分析结果,各类型的人群关系与人群认知对乡村依恋形成了综合的正向影响,既可以通过自身带动依恋,也可以积极地影响其他要素。有人群关系留在乡村,乡村在人心中才不会失去意义,因此,乡村既需要注入新鲜血液,又需要留住旧的血脉。如何重构稳定发展的乡村社会组织系统成为一个重要的课题。目前,大多数外流人口并非整体家庭迁移[22],而是家庭部分成员外出打工或部分迁移,他们并未完全脱离与乡村的联系,这为重塑乡村人—地关系提供了机会。并且,通过积极的场所创造活动,可以加速新居民与场所之间产生积极情感链接的速度[23],这有助于推动乡村旅游发展和人才振兴政策的施行。后续的研究可以调研当前在地社会组织营建策略的实际效果,评估各在地社会组织的融合度、归属感,并使用场所依恋作为衡量工具,比较和评估不同策略和方法的效果,持续优化这些策略,以实现扶持乡村可持续发展的目标。

(3)不同的场所会给人们带来不同的印象和体验,因此人们产生依恋的原因也各不相同,有的人因为在某个场所中感受到平静而产生依恋,有的则因为兴奋。本研究测量的是官屯社区原住民对该地的乡村依恋,并旨在探究一种适应乡村依恋的研究方法为后续相关研究提供参考。需要注意的是,研究结果具有局限性,不同的场所需要结合其特点和预调研材料适当改进模型。本研究的模型仅为初步模型,未来需要进一步修正。