“三生和谐”导向下文旅型乡村景观更新策略

——以洛阳市游家凹为例

2023-09-14张贝璇刘刚田牛茜段宇阳

张贝璇 刘刚田 牛茜 段宇阳

(河南科技大学艺术与设计学院,河南 洛阳 471023)

当前,我国以乡村振兴为目标的建设工作仍是全党高度重视的传统。“乡村振兴战略”覆盖了新时代乡村建设与发展的各个方面,党的二十大进一步指出全面推进乡村振兴,促进区域协调发展。乡村景观更新是改善乡村环境的前提,对获得生态环境效益、创建农民舒适宜居生活场景、提高产业经济收益发挥着重要作用[1]。置身于全面推进乡村振兴的大背景下,乡村景观更新的切入点多种多样。旅游作为区域发展的新型视角,为亲近自然、体验不同文化与休闲生活的乡村旅游发展指明了广阔前景。如今,乡村旅游也由过去的单一化模式向多要素融合发展的新模式转变,对解决区域发展不平衡、增加农民经济收入和发掘景观游赏价值具有重要意义。2021年,文旅部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》,明确提出“以文促旅、以旅彰文”,培育文化和旅游深度融合、创新发展的新业态[2]。2022年6月,洛阳市政府积极响应国家政策,发布《洛阳市“十四五”文化旅游融合发展规划》,着重明确要开阔乡村景观新视野,建设新时代的文旅型乡村景观。

洛阳市游家凹拥有丰厚的地域文化资源,文旅一体更新的优势尤其显著。近些年来,该村域发展滞后,景观衰退及“空心化”矛盾也日渐显现。文旅型乡村景观作为乡村振兴的新动能,是破解“空心村”更新难题的有效途径之一。但将“三生和谐”发展模式当作一个整体,开展文旅型乡村景观更新策略的研究较少。由此,以“三生和谐”为导向,探寻游家凹文旅型乡村景观更新策略,是值得探讨的重要课题,以期为营创宜游宜居宜业的文旅型乡村景观提供案例参考。

1 “三生和谐”与文旅型乡村景观的适应性

1.1 “三生和谐”

“三生和谐”出自于新乡村主义理念,是指生态、生活、生产三者相互关联又促进的和谐发展模式,与乡村景观更新的思考和讨论紧密联系。其核心是统筹考虑生态景观、生活景观、生产景观间的平衡与稳定,以和谐发展为依托,提升乡村整体发展实力。梁俊峰等[3]通过分析“三生”理念与乡村景观间的相互关系,提出其基本原则与方法,探究了“三生和谐”发展视角下乡村景观更新设计的可行性;吴强盛等[4]在总结“三生元素”景观价值的基础上,研究出“三生元素”应用下耕头畈村的景观改造方法与实践策略,进一步扩充了“三生和谐”的内涵与价值。

在乡村景观的更新中,生态和谐是建设环境友好型乡村景观的基础,影响着人们的生活方式及生产目标;生活和谐以实现人与乡村环境和谐为准则,涵盖了优质的自然、文化景观,助推着生产业态的跨越式发展;生产和谐则不局限于农业的稳产高效,在实现农业现代化的同时,因地制宜地发挥景观资源优势,支持乡村发展特色产业,让经济效益带动生态生活环境的修复与完善。由此可知,“三生和谐”发展模式重点关注生态保护,通过优化乡村物质及精神文明建设、营造幸福的人居生活环境,进而引入新兴产业、激发内生动力[5],为和美乡村景观的更新提供理论依据。

1.2 文旅型乡村景观

我国文旅产业发展与时俱进,二者间的深度融合已逐渐成为提升乡村景观品质的关键选择[6]。一方面,文化是乡村振兴的根脉,乡村旅游是全面推进乡村振兴的重要突破方向;另一方面,乡村景观是村落人文特色、生态环境和生产景观要素的集成体。同时,乡村景观改造立足乡村人文景观要素,可彰显地域文化,是改善人居环境质量、提升乡村经济效益的科学设计。简言之,文旅型乡村景观是衍生于在地文化、民居生活和原生态旅游体验等高度融合的景观综合体。在“合”的过程中,文旅功能与价值被重组,互为补充,通过合理开发和保留革新,构成新的“价值链”[7],以实现文旅型乡村景观的构建目标。

1.3 文旅型乡村景观更新的可行性

“三生和谐”发展模式与文旅型乡村景观所涵盖的主要类型、构成要素、更新方向相辅相成。随着“三生和谐”研究在景观层面的渗透,“三生和谐”为文旅型乡村景观提供更新依据,也为其发展开拓了新的景观视域,带来了无限可能,为“三生和谐”导向下文旅型乡村景观更新策略的提出提供了有力支撑。而文旅型乡村景观是展现乡村生态景观、生活景观、生产景观和谐发展的重要载体,进一步丰富了“三生和谐”的实践方式。因此,以“三生和谐”为导向,解读文旅深度融合发展的新思路,有序营建文旅型乡村景观特色风貌,从而达成乡村可持续发展的理想状态。

2 “三生和谐”导向下游家凹景观现状分析

2.1 区域优势概况

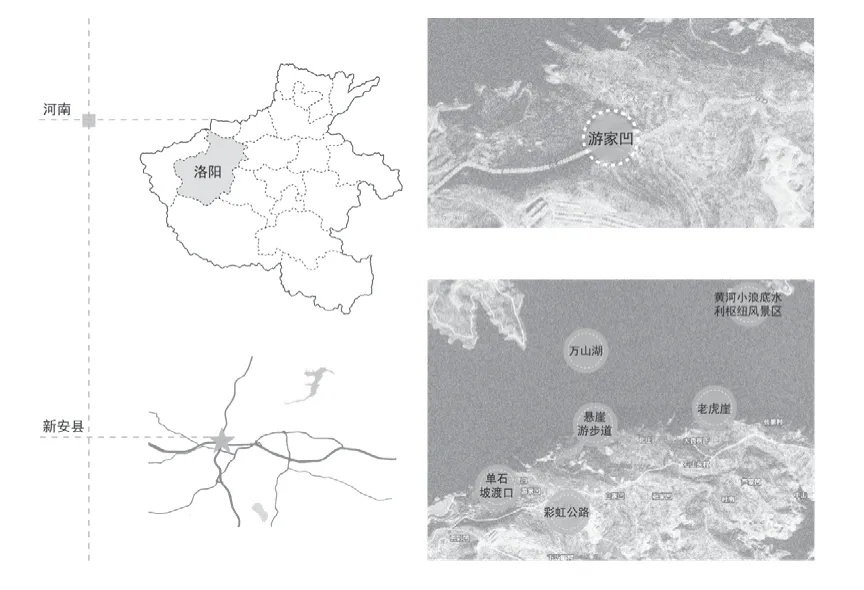

游家凹位于河南省洛阳市的新安县北冶镇,以浅山丘陵地形为主,地处山麓之下。该村光照充足,四季分明,属于典型的大陆性季风气候。首先,从区域条件来看,游家凹北连黄河第一湖——万山湖,与我国著名的黄河小浪底水利风景区隔湖相望;南邻牛石线主景观道路;西北方向和单石坡渡口相邻,水陆交通便利,地理位置十分优越(图1)。其次,村庄富有大片可进行更新设计的闲置空地,遍布老旧建筑,完整保留了自然风貌和田园风光,尽显地域特色。总的来说,游家凹人文旅游特色鲜明,拥有充裕的生态、生活、生产景观资源,以“三生和谐”发展为导向,重点建设文旅型乡村景观,潜力十足,前景尚好。

图1 游家凹区位优势分析图。

2.2 村域景观特色

2.2.1 地域文化深厚,人文底蕴出色

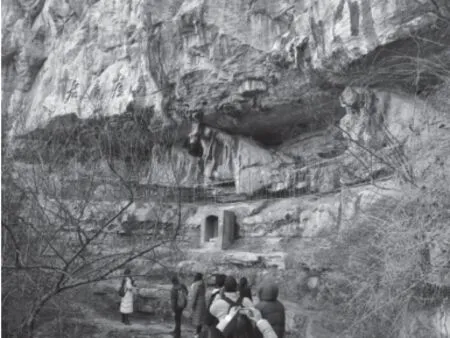

“在地文化”指的是民俗生活、建筑形态等地方特色性人文历史资源[8]。游家凹地区伴随着黄河文化,探寻村民在漫长发展中承袭下来的生活印迹,形成了特有的地域文化精髓。例如,村域长期与水共生,鱼类资源较丰富,当地村民擅长渔业劳作,以此孕育出优秀的黄河渔文化。再者, 传统建筑展现着个性鲜明的民俗文化。游家凹房屋坐北朝南,依山而建,就地取材,采用石灰岩、砖石,间杂黄泥堆叠、垒砌建造而成。最具特色的是民俗建筑外立面多为靠山地窖窑式风格(图2),与周围环境和谐共融;又根据当地地形,修建由“窑洞—厢房—门房”组合而成的窑洞式合院,使部分民居屋顶与高低错落的院落生活空间层叠,兼具多样化功能。同时,院落内的井台、村内的古路和古树等保留较完整,既体现在地文化的深厚底蕴,又细细诉说着乡村的情感和记忆。

图2 窑洞外立面式建筑风格。

2.2.2 旅游资源丰富,景观风光出众

乡村旅游体系包括旅游线路、项目产品、民宿餐饮设施等,实质上是乡村自然、在地文化和产业景观资源的共同产物[9]。游家凹旅游景观资源以黄河万山湖水域和单石坡渡口为核心,联动着悠长的彩虹公路。与此同时,临近村落的老虎崖(图3)是由当地不同形态的石灰岩形成的天然美景,延承参差起伏的山体特征,串联刺激的悬崖游步道和开放性的观景平台,充分展示了地域景观的人文风情与专属特色。并且该村台地式的景观地形优势显著,可满足多样化的产业引入需求,有利于休闲旅游产业的协调发展,让丰富的旅游景观资源带动乡村环境的更新与提升。

图3 老虎崖。

2.3 景观现存问题

通过实地调研发现,游家凹整体环境、布局较为混乱,现有居住人口稀疏,严重破坏了村落的景观底蕴,“三生和谐”发展模式下的景观问题与矛盾也正日益浮现。对此,乡村“老龄空心化”造成的荒芜与凋敝景象成为游家凹文旅型乡村景观更新中亟须解决的难点问题。

2.3.1 生态景观退化:自然资源破碎,乡旅特色体验受限

游家凹地区生态景观线局部破碎化现象较突出。由于大多数留守村民漠视自然资源,疏于妥善管护,村域部分林植栽培缺失、道路绿化杂乱无序,迫使景观产生退化。例如,植物类型选择较为单一,缺乏层次丰富的组团造景设计,也未能利用与当地水土、季相吻合的植物来呈现不同季节的景观观赏效果。此外,受景观资源配置不协调影响,单石坡渡口与老虎崖连通间的悬崖游步道还存在以绿植代替护栏、欠缺硬质防护的安全隐患问题。同时,单石坡渡口与部分适宜游赏体验的景观节点暂未开发,未能清晰打造地域专属的乡村旅游精品线路,也无法激活旅游体系,造成生态资源浪费的同时持续削弱景观功能,制约了乡旅的特色体验。

2.3.2 生活景观冗杂:人文风貌衰微,乡居环境品质欠佳

现阶段,游家凹布局拥挤,形式散乱,主要体现在乡村文化景观面貌有待更新、公共活动区域杂乱、公共服务设施短缺。因部分村民的认知或意识较为浅薄,忽略了黄河渔文化、民俗建筑等乡土特色性文化的传承与延续,割裂了人、文化与景观环境间的联系,使得地域文化脉络断裂,人文景观面貌衰微。经过风霜雨雪的侵蚀,村内部分院落民居无人打理,难以满足现代居住之物质精神生活所需,相继倒塌荒废。例如,民俗建筑修建年限久远,结构折损,其窑洞外立面式风格的砖石土墙样貌残破,整体安全性欠佳。同时,不少村民在院落及周遭随意堆放废旧渔具、农活器具等生活杂物,致使景观环境现状仍凌乱混杂,视觉冲突较明显。另外,该村公共服务设施匮乏。例如,村中欠缺可休憩交流的活动广场、清晰的视觉导视标识、易达的公共卫生间和人性化的无障碍坡道等便民服务设施。故而生活景观冗杂,乡居环境品质欠佳。

2.3.3 生产景观停滞:内生潜力薄弱,生产活动类型单一

游家凹生产景观表现为小范围的农作物种植,缺少规模化的集中种植。大部分村民利用村内闲置用地,自发、无序地在院落及四周私搭围栏,通过零散栽种农作物的方式来维持生产活动,产量较小且培育力度低下。随着就业形势的转变,青壮年劳动人口向城市流动,村庄“有村无民”,加之留村老人力不从心,生产积极性与效率减退,现有用地大量搁浅,内生潜力十分薄弱。又因劳动力缺失、生产工具设施老旧等因素牵制,使得当地生产活动局限于少量的农作物栽培和牲畜圈养,产业类型单一、发展相对滞后。同时也忽视了游家凹的旅游景观资源优势。例如,缺乏对观光、休闲农业及产教研学体验等多元化产业类型的支持。未能有效引导新兴产业与乡村特色景观风貌深度融合,导致生产景观所具有的附加经济和旅游观赏价值未被开发利用[10],乡村经济发展遭遇困境。

3 “三生和谐”导向下游家凹文旅型乡村景观更新方法

3.1 文旅型乡村景观更新调研分析

经田野调查发现,游家凹现有50余户,常住人口以60岁以上的老年人和7岁以下的儿童为主,目前收入来源依靠禽畜圈养供销或家中久在城镇打工的中青年补给,经济水平偏低,生活负担较重。

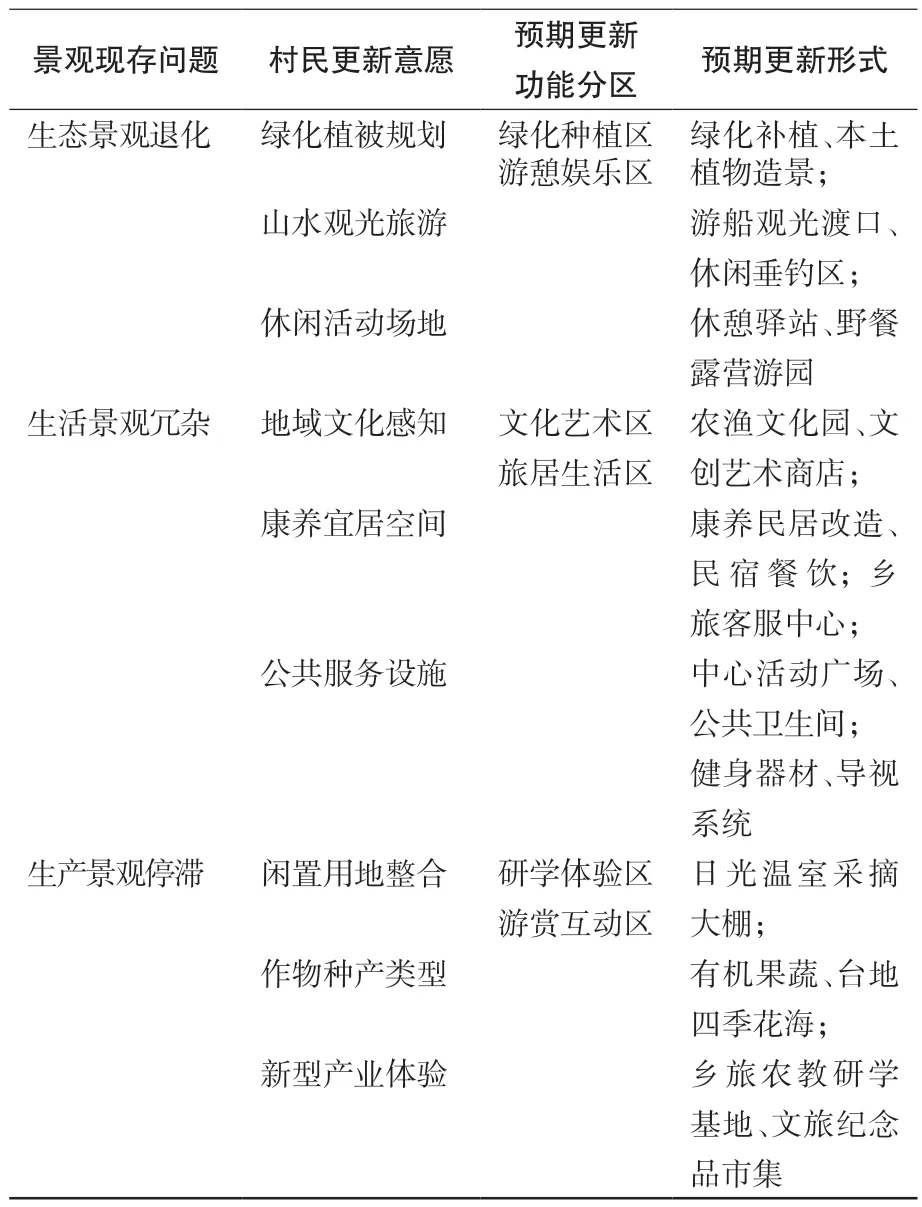

本研究针对村落老龄空心化、部分景观资源、环境荒废等一系列现实问题,选取区域内留守村民进行抽样调查。通过问卷和走访形式,了解村民关于乡村文旅景观项目的开发意愿、预期更新形式、生活服务功能和需求等。在向村民详细讲解后,共发放问卷125份,当场回收105份,其中有效结果为84%。因此,将村民的更新意愿作为参照,基于游家凹文旅景观特色与景观现存问题,以“三生和谐”为导向,重点探讨适宜该村未来发展的更新方向,归纳预期更新功能分区与更新形式(表1)。

表1 游家凹文旅型乡村景观村民更新意愿分析

3.2 文旅型乡村景观更新路径流程

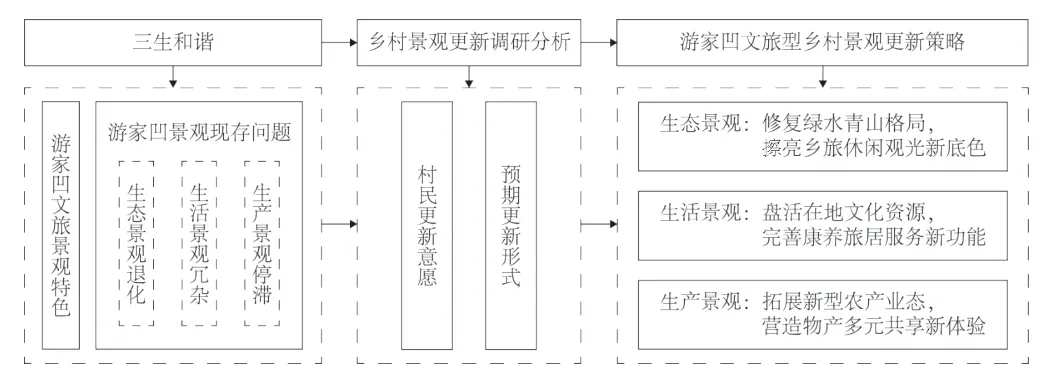

“三生和谐”发展模式是改善游家凹“空心化”问题并达成文旅型乡村景观更新的重要纽带。在“三生和谐”导向下详细探究游家凹文旅景观特色与景观现存问题;通过实地考察调研了解当地村民的景观更新意愿,细化游家凹文旅型乡村景观的预期更新形式;依据游家凹文旅景观资源、景观现存问题以及调研分析结果,总结出游家凹文旅型乡村景观更新的路径流程(图4),具体提出游家凹文旅型乡村景观更新策略。

图4 游家凹文旅型乡村景观更新路径流程图。

4 “三生和谐”导向下游家凹文旅型乡村景观更新策略

4.1 生态景观:修复绿水青山格局,擦亮乡旅休闲观光新底色

乡村绿水青山格局的修复和村落景观面貌的更新对文旅发展都具有重要意义。为此,应坚持生态文明理念,延续生态系统的和谐性,发挥乡村田园、山水的天然之美[11],提升乡旅发展的生态实力。

整合游家凹范围内原有的植被种植区域。在维护原有植被的基础上,重视植物特性,加种女贞、紫叶李、红叶石楠等观赏价值较高且符合本土气候及特色的乔木灌木;依据该村地形,在村落入口、院落民居、道路两旁等公共和生活区域排列补植侧柏、雪松、马尾松等能防风御沙的植被,并栽搭种类与层次丰富的植物组团设计,打造四季有景的生态景观。

恢复生态景观平衡性、开发亲水游赏景观节点。借助万山湖水域和悬崖游步道景观资源,增设渡口亲水游憩平台。可采用石块、仿木材料的人工防护栏对悬崖游步道外侧进行修复与加固。同时在安全区域内,设置休闲垂钓游玩节点,给予单石坡渡口乘船游赏体验、休憩放松的景观功能,为乡村生活、旅游带来舒畅清新的环境氛围。再联动老虎崖和黄河小浪底水利枢纽风景区,重点宣传环湖游览、黄河渔文化沉浸式感受等高品质的乡村生态旅游项目,打造游家凹独特的乡村旅游精品线路。

添设休憩驿站、打造野餐露营游园。通过本土植物造景,利用树下林荫空间,对较平坦宽敞的区域进行更新设计。扩充仿古廊架、休憩桌椅、趣味秋千等景观设施,开展帐篷租赁服务,融合生态与生活景观,便于村民和游客乐享户外活动。在擦亮乡旅休闲观光崭新底色的同时,提升旅游竞争力、带动村民增收,合力推动游家凹生态生产的双向飞跃。

4.2 生活景观:盘活地域文化资源,完善康养旅居服务新功能

乡村生活景观更新从介入人文元素、策划文旅体验项目等多个维度探索,以盘活地域文化资源为核心,勾画出适宜人们旅居、社交的新生活景象。

提炼景观元素,彰显文化艺术韵味。游家凹村民曾多以捕鱼打捞、农作物生产和牲畜养殖为生活来源,村内余留的传统渔具和农活器具等景观元素数不胜数。将废弃渔船鱼竿美化,制成景观雕塑小品,也可改装鱼篓渔网或器具,二次利用于盆景装饰。鉴于部分留守老年居民仍从事农渔活动,可邀请村民共同参与,创办乡村农渔文化园,以文化魅力再现形式,尊重保护地域文化的传承与发展。依据当地农渔方式、器具和美食美景等设计文旅纪念品、开设文创艺术商店,向游客展示人文风情、延续场所记忆,凸显文旅融合的趣味与价值。

改造升级民俗建筑。用贴近当地景观风貌、符合文旅型乡村景观发展目标的方式进行更新。例如,保留当地的砖石土墙材料肌理、颜色和窑洞式拱形门窗,在对现有窑洞外立面式建筑风格干预最小化的前提下,结合持久耐用且安全性较高的现代混凝土材料,修缮、加固空置房屋,减少老旧房屋的安全隐患,彰显地域环境特色。同时,修建乡旅民客服务中心、开发乡村民宿、打造地域特色餐馆与咖啡吧,使得前来旅居的游客能够停歇游赏,从不同的视角品鉴乡土韵味;其次,考虑将老旧的院落改造成康养宜居空间,体现具有疗愈功能的生态景观,除了更好地满足村内老人的生活使用需求之外,也能吸引城市一部分中老年人群来此康养度假。既扩充就业途径,又完善乡村康养旅居服务的新功能,小中见大,有效吸引年轻人才返乡创业,为文旅产业经济的发展提供良机。

优化活动区域,完善公共服务设施。在村内人流量较集中的区域设计中心活动广场,通过植栽本土特色植物,放置健身器材和渔农用具改造的景观小品,去提升景观环境的“细部装饰”,让村民和游客能在此畅谈活动,尽享娱乐。此外,充分考虑公共服务设施的功能类型,在人流活动量较大的区域增加公共卫生间,也可在村域入口、中心、生活及游赏体验区域同步更新导视系统与无障碍设计。例如,增添安全扶手、无障碍坡道等人性化服务设施,同时选用颜色突出、字体大小适中、辨识度较高的引导标识,方便村民日常生活出行,也为来村游赏体验的游客提供保障。

4.3 生产景观:拓展新型农产业态,营造物产多元共享新体验

乡村生产景观散发着浓厚的生活文化气息,具有较高的生态游赏价值,是文旅型乡村景观更新的重要资源。

整理荒置农作物用地,加强管理和再利用。例如,集中建造日光温室采摘大棚,因地制宜地种植瓜果、蔬菜等,丰富种产类型。采用绿色无公害技术,分种类播种草莓、樱桃、蒜苗等有机果蔬农产品,栽培黄瓜、茄子、番茄等无土蔬菜,努力实现高产稳产;再同步推广生态农产品采摘品尝、观光体验活动,鼓励生活生产景观的融合更新。也可适量扩展台地景观用途,设计以康养和游赏为核心的台地梯田式四季花海。将芍药、荷兰菊、八宝景天等形态不同的各类花卉分区域种植,结合造型艺术与花色搭配,让游客尽享田园四季风光。

围绕“文旅”主题,聚力拓展新兴产业,丰富产业形态。例如,营建乡旅农教研学基地、亲子共享乐园。通过了解地域文化、观察触摸绿植、植物创意拓染等研学艺术教育课堂,寓教于乐,锻炼儿童和青少年的学思及动手能力,引导他们亲近自然、健康成长;也可开展亲子果蔬采摘等研学主题项目,吸引大批游客周末到此放松与交流。同时,利用乡土文化元素和农旅资源设计文创产品,与研学实践硕果相结合,举办文旅纪念品市集,以互动有趣的售卖活动,帮助孩子增长见闻,也为本地村民增收创收。

选择新潮、便捷的渠道宣传文旅特色。可借助新兴媒体实现推广引流,以获取游客流量和博得更多关注,扩大乡村文化输出的受众群体[12]。例如,选择短视频场景拍摄、网络直播、公众号发文等;还可使用VR虚拟现实技术,游客通过浏览云地图,可随地开启文旅云漫游或制定个性化的自驾巡游路线。另外,考虑开发线上APP,让游客能提前寻找文旅游憩景点、预订民宿餐饮及研学采摘,也能及时分享、反馈真实的体验感受。总之,在延伸生产景观时,要充分释放乡村文旅资源的发展潜力,营造物产多元共享的全新体验。

5 结语

乡村在地文化与旅游资源融合是新时代赋能乡村振兴的物质精神财富,对游家凹而言,打造文旅型乡村景观是当地发展的新选择。目前游家凹文旅型乡村景观更新正面临绿色生态底蕴受损、人文生活服务缺乏、现代产业单一失序等严峻挑战,而如何优化生态景观、生活景观、生产景观,深化文旅融合,是该村可持续发展的痛点。综上所述,本文结合洛阳市文旅乡村建设要求,深入解读游家凹“空心村”更新难题,通过增设乡土植物与高品质游赏项目,提升文化传播力,完善康养与公共服务设施,强化新型业态,多渠道宣传研学采摘与文旅特色体验的“三生景观和谐”发展策略,着力创建宜游宜居宜业的文旅型乡村景观,开发生活美学的沉浸式体验,留住人们心中的乡风、乡韵、乡愁。同时力求活化人文内涵,创新旅游模式,铆足干劲,将乡村风景线串珠成链,绘制专属于游家凹文旅新业态的宏图蓝景,为营造新时代的文旅型乡村景观续写新愿景。