基于中国园林景观视角论西方绘画对明末清初民间古籍插图刻绘的影响

2023-09-14邰杰王峥

邰杰 王峥

(1.江苏理工学院创新设计研究院,江苏 常州 213001;2.常州大学美术与设计学院,江苏 常州 213159)

学者莫小也在《17—18世纪传教士与西画东渐》的“导论”中,对东西方文明交流深远背景下,明清绘画中所存在的“以高度写实主义为特征的西洋风绘画”进行专题讨论,并将之界定为“与西方绘画技法、与西洋传教士有关的中国洋风画”:“如果将明末清初一大批科技、文学及方志古籍作一次仔细的爬梳,我们还会找到一些受西洋影响的插图。……中国洋风画发展的独特线索:那就是由最初中国人临摹的油画圣像、改编的西洋插图,发展到吸收西洋画法的水墨绘画,最后形成将中西绘画技法融合一体的洋风画。这些绘画作品大抵具有共同的特征:受到西洋绘画的影响或灵活地参用了西洋技法”[1]7-8。日本学者小林光宏撰文《西洋绘画技法对明末绘画的冲击》,明确指出受西方影响的中国洋风画的艺术风格,既是宋代已基本形成的传统“写实”画风的“复兴”,也是“接受”西洋绘画因素的必然结果[1]10。本文基于“西画东传”影响下的“山水风景与园林图式”的景观视角,梳理出明末至清初受到西方绘画艺术影响的、且以山水园林为主要题材的民间古籍版刻插图的基本脉络,以及针对具体的典型版画案例作品进行艺术风格、绘制技法与创作观念等方面的探索。

1 宗教题材版刻插图中的复刻、转译与改造

晚明时期与西方相对应的正是地理大发现时期,尤其是西方商人逐渐加强了与中国民间商人的合作,促使了海外贸易在民间异常活跃。随着贸易的往来,西方艺术也传入中国,然而,最初来到中国的西方艺术作品并不是单纯以艺术交流为目的,而是试图通过西方绘画、雕塑等艺术作品的媒介功能,作为天主教传教士在华的传教工具。事实上,中国人就是透过一定数量的宗教油画或宗教书籍内大量的版刻插图,在不经意间目睹了西方绘画艺术、在潜移默化中吸收了西方绘画造型法则。因此,西方的绘画技巧也借助油画、铜版画等的传播,开始由宫廷向民间辐射,对中国传统版刻插图绘制在技法、工艺和表现内容等方面产生了一定的影响。而且西方画家在版画创作中追求客观地表现自然,画面构图有着严格的透视规律,并热衷于科学的透视与明暗光影效果,以达到事物的真实感,能使观者感受到铜版画的精细描绘事物的能力。而中国传统版画的画面效果与中国传统绘画相似,在创作上追求以形写神、形神兼备的气势意蕴,线条造型则更加注重二维的意象表现和主观感受,构图亦不受焦点透视的束缚而往往采用平行透视。因此,中国的版画创作到了晚明时期受到西方绘画的艺术影响即发生了转变,一部分沿着继承传统版画的基础上继续发展创新,另一部分则在人们猎奇心理的驱动下,中国版画匠师们对西方铜版画作品进行“中国化”翻刻处理。

1.1 《程式墨苑》对原铜版画的木版“线描”对板型复刻

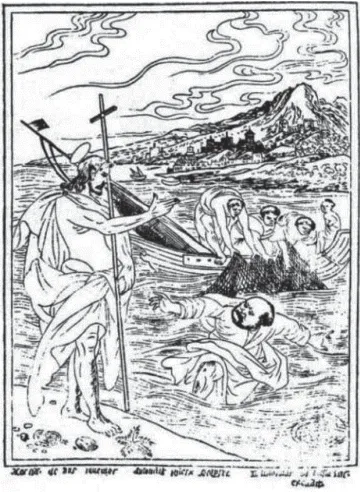

此期,在这些翻刻作品中最具代表性的就是明万历年间徽州制墨大师程大约编纂刊行的《程式墨苑》,它收录了大量造型独特、装饰精致的墨样,被誉为明代四大墨谱之一。《程氏墨苑》始刻于万历二十二年(1594年),于万历三十三年(1605年)出版,并在后续版本中不断增加新的图像,其中有3幅木板摹刻的表现天主教题材的西洋图像“信而步海,疑而即沉”(图1)、“淫色秽气,自速天火”(图2)、“二徒闻实,即舍空虚”(图3)是在1605年出版的墨谱中就已经存在了,第四幅“天主图(圣母抱耶稣图)”(图4)则是在后续出版的《程氏墨苑》中增加进去的。“风景建筑”作为其画面背景,在图1中是“远处的海边城镇”;图2中是“即将毁灭的城市之塔、圆顶屋等”;图3是“名为马忤斯村子中的城堡”。值得注意的是,程大约在翻刻这4张西洋宗教图像并委托画家丁云鹏对西方宗教画进行摹写、由黄鳞等高手镌刻的时候,他们并没有原封不动地将这些图像(图5—6)照搬到墨谱中去,而是充分运用中国画及木板雕刻的传统技法将其“中国化”,让西方绘画以中国特有的审美形式再现,在中西版画交流史上堪称首次“中法西洋画”艺术探索实验。

图1 “信而步海,疑而即沉”木版翻刻。

图2 “淫色秽气,自速天火”木版翻刻。

图3 “二徒闻实,即舍空虚”木版翻刻。

图4 天主图(圣母抱耶稣图)木版翻刻。

图5 “信而步海,疑而即沉”的原铜版画。

换言之,由于在西方的铜版画中存在着大量的明暗与透视的技法,画师与刻工在翻刻时为了适合中国人的观赏与审美习惯,对铜版画中的明暗与透视技法进行了符合中国人审美习惯的转换——中国的画师与刻工在处理西洋图像中的明暗阴影时,将明暗对比效果减弱,对于那些用素描手法表现出的富有立体感的景物,则通过刻画疏密的线条形成对比,来衬托前后主次关系。例如,在“二徒闻实,即舍空虚”原版与翻刻的两幅图中对云的表现各有不同,在原铜版画(图6)中,每一朵云都没有实际勾画它的轮廓,而是在每朵云的边缘有阴影效果,暗示了每一朵云的轮廓。完全通过明暗的方法,用云大面积的阴影(暗部)与透过云隙照射下来的阳光(亮部)形成了强烈的明暗对比,展现其乌云的立体感。而在《程氏墨苑》中则略去了明暗对比的表现手法(图1、图3),采用了中国人习惯的线描手法,以用飘逸但没有交叉的弯曲平行线来表现云的轮廓。这种以线描手法表现事物轮廓的方法在4幅西洋图像中经常被使用在除建筑之外的景物表现上,如桥下河水的表现也是这种方法。而且在翻刻作品中,对于明暗对比的处理并不是只有省去而换用线描表现物体这一种单一的手法,在建筑上中国的画师与刻工依然表现出物体的明暗关系,只不过是换了一种手法。他们对铜版画复杂的明暗透视空间在一定程度上进行了重新的概述和组织,尽量制作出与原作中的建筑相同的立体感,通过刻画平行的紧密细线的长短来表现出远景城堡的复杂建筑结构及其暗面效果。在整体的构图结构上,翻刻作品对中景(湖面和桥)进行留白处理,通过疏密的对比形成了近景、中景和远景的几个区域,呈现了一个符合中国观赏和审美习惯的完整画面。作为整幅图的核心,原画的近景人物将铜版画能够精细地描绘出真实感的这一特点展现得淋漓尽致。但在翻刻作品中,人物却依然采用中国传统绘画线条的一贯勾勒方式。

图6 “二徒闻实,即舍空虚” 原铜版画。

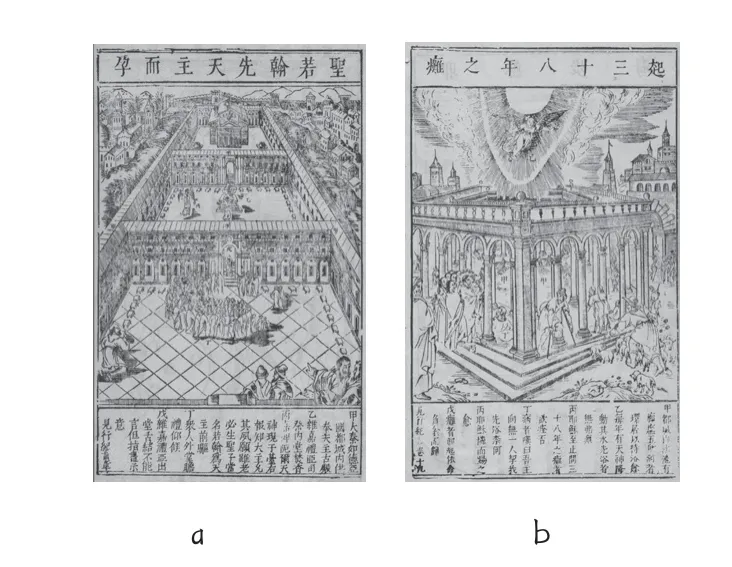

1.2 《诵念珠规程》插图中国版画风格的“转译”设计型刻绘

万历四十六年(1618年)葡萄牙籍耶稣会传教士罗儒望(Joan de Rocha, 1566—1623年)于南京主持刻印了《诵念珠规程》,这一详述颂念《玫瑰经》方法的宗教书籍的插图改刻即以1593年在比利时出版的耶稣会会士纳达尔(Jerome Nadal)的铜版画集《福音史事图解》(Evangelicae historiae imagines)作为底本。《福音史事图解》于1605年到达南京,内含153幅铜版画插图,《诵念珠规程》则“选其中十五幅(内容为十五端玫瑰经)改创为木版画,改创后的风格很中国化,内中的人物特征、服饰、建筑及场景都完全是中国式的”[2]。《诵念珠规程》作为汉文天主教义最早的插图本,其15幅是由铜版画翻刻而来的木版画插图,亦不再限于绘图技术上的明暗和透视等。为了更加适应在中国的传教,则对其插图内容作了更加“中国化”的改造,其中,最明显的就是对“建筑”的改刻——具有丰富创作能力和熟练刻版技艺的彼时中国的画师与雕版匠师,在对其铜版原画进行翻刻制作时,即将西方建筑改成了中国的传统建筑,并且运用了留白,加入了山石树木等景观元素,此即体现了中国的版刻插图影响着西方宗教题材的艺术表现形式,而西方宗教主题也影响着中国版刻插图的内容表达。

图8木版画改刻自图7铜版画,为《诵念珠规程》的第二幅插图,其版画上的标题为“圣母往顾依撒伯尔”,且图8的“构图拉长接近明末小说插图。一些人物与道具向中国事物转换。比较难表现的透视场景被省去中景、远景。……被作者用优雅的庭院园林取代。……与人们今天所见的明刻传奇《琵琶记》《西厢记》等手法比较接近。……模写者将室内景改为带庭院的室外景,而且有意刻画了近景中的一棵大树与一匹马,构图安排得非常妥帖,……使观者感受到‘中国式’图像特有的韵味”[1]112-116。《诵念珠规程》中的木版插图在空间建构层面取消了透视效果,而极富“中国式”平面造型意味。

图7 《福音故事图像》铜版画插图。

图8 《诵念珠规程》的木刻插图。

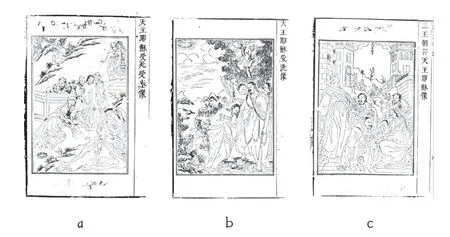

1.3 作为“母本”的《福音书故事图像》原版插图的本土化改造

至崇祯十年(1637年),意大利籍耶稣会传教士艾儒略(Julio Aleni, 1582—1649年)的《天主降生出像经解》用木版刊印于福州,此为艾儒略所著《天主降生言行纪略》的插图本,其插图亦从纳达尔的《福音书故事图像》中精选了56幅铜版画并基本保存了原铜版画的版型,它是晚明最有名的天主教连环画读本。若将图9—11的这3幅图放在一起比较,可以明显地发现,艾儒略的摹刻比罗儒望的更加细致,更加原汁原味地还原了《福音书故事图像》中铜版插图的西方写实造型特质(图11),尤其是对“建筑物”这一关键性画面背景的绘刻,其在透视上的认知更为深刻。另从大约刊印于1640年《天主降生出像经解》的2幅插图(图12)中,即能发现原铜版画插图中的“一点透视”与“成角透视”,在被中国木板雕刻技师转刻时呈现出高度还原性。德国天主教传教士汤若望(Jeam Adam Schall Von Bell, 1591—1666年)编撰的明崇帧十三年(1640年)木版画插图刊本《进呈书像》是天主教插图本在晚明出版的最后一本,内含48幅木刻版画,其中10幅源自《福音书故事图像》,“据费赖之和方豪考证,认为其图应是以《出像经解》为模本的作品,德礼贤等人也认为汤若望的画与艾儒略的《出像经解》基本接近,只做过有限的修改”[2]。

图9 《诵念珠规程》的插图图芯。

图10 《天主降生出像经解》的插图图芯。

图11 《福音故事图像》的铜版插图图芯。

图12 1640 年版《天主降生出像经解》插图中的“一点透视”与“成角透视”。

然而,《进呈书像》中的木版插图(图13)具有明显的中国“本土化”痕迹,譬如与铜版画中的人物相比,变化比较明显,铜版画原作中的人物大多是消瘦的形象,且手指细长;而木版画插图中的人物面部表情刻画得自然超脱,面带微笑,双手不再细长反而刻画得丰腴,可见木刻版的人物并非完全照搬铜版画的原作,而是借鉴了中国当时佛教、道教经籍木版画插图的人物描绘方法[3]。另外,图13a、13b所显示的中景的园林要素及远景的山地风貌均是中国古籍版刻插图的模式化常用表现,宗教人物似乎“空降”至中国风景之中,颇具“明朝刻本风格”;图13c可见其并不是严格精确的“一点透视”对画面的构图控制,焦点处的山峦形象亦以中国山水画线条技法进行了简化表达,恰恰体现了中国绘画的“拼贴”组合型设计思维。《进呈书像》插图中画面结构的透视学处理与构图要素的“中国式改造”的融合旨在能够更符合中国人对景观图式[4]认知的“意象”模式。

图13 《进呈书像》中的3幅插图。

2 科学译著与著作中的版刻插图开启了“制图原理”的民间传播

2.1 “原汁原味”的《几何原本》插图翻刻

西方的科技与艺术得以在明末传播并得到认可与接纳,这亦与士人阶层崇尚西学知识、主动参与到书籍、图册的编辑出版当中是密切关联的,如杨廷筠、徐光启、李之藻等。而被意大利籍耶稣会传教士利马窦(Matteo Ricci,1552—1610年)带到中国的《几何原本》,其版本为利玛窦的恩师、当时欧洲著名数学家克拉维乌斯(Clavius)神父根据古希腊数学家欧几里德的《几何原本》(希腊语为Στoιχεα,又称《原本》)整理编纂的。《几何原本》在人类知识体系中的重要性在于:它不仅是一部作为欧洲数学基础的著作和被誉为“历史上成功的教科书”,更重要的是欧几里德运用了“公理化方法”建立了数学演绎体系的最早典范,这一方法后来成为西方建立任何知识体系的典范,被奉为探求万事万物之理的逻辑方法和严密思维的范例。由利玛窦口译、徐光启笔受的明万历三十五年(1607年)《几何原本(六卷)》初刊本被翻译完成了前6卷,现藏于中国国家图书馆,该译本诞生的重大意义在于其首次将欧氏几何学严密的逻辑体系和推理方法引入了中国,确定了诸如点、线、面、平面、曲线、曲面、平行线、对角线、三角形、四边形、多边形等几何学名词,而这些恰恰也是图面绘制必不可少的“制图”元素与法则,且在此刊本的开篇“译几何原本引”一文中也谈到“几何”在微观建筑营造以及宏观地图绘制中的关键作用:“其一经理水土木石诸工,筑城郭,作为楼台宫殿,上栋下宇,疏河注泉,造作桥梁,如是诸等营建。非惟饰美观好,必谋度坚固,更千万年不圯不壤也。……其一为地理者,自舆地山海全图,至五方四海,方之各国,海之各岛,一州一郡,佥布之简中,如指掌焉。全图与天相应,方之图与全相接,宗与支相称,不错不紊,则以图之分寸尺寻。知地海之百千万里,因小知大,因迩知遐,不误观览,为陆海行道之指南也。”另外,此刊本中大量的木版刻插图示意形象生动地将几何原理呈现出来,应极有可能潜移默化地影响了版刻插图绘制对“画法几何”制图原理的精髓汲取,以及启迪了时人对现代性绘图思路的认知性建构,而“画法几何”通常指在一个二维平面内描画三维空间中的立体和其他图形的方法。譬如第5卷和第6卷中即分别详述了与制图密切关联的“比例”问题,图14为第6卷“第10题”的插图之一,即生动体现了在插图汉化过程中的精准复刻程度。

图14 《几何原本》插图之一 。

徐光启与传教士熊三拔 (Sabbatino de Ursis,1575—1620年)、庞迪我(Diego de Pantoja,1571—1618年)在万历三十九年(1611年)共同再次校阅重修了《几何原本》,即明万历三十九年《几何原本(六卷)》增订本,此增订本亦为之后崇祯初年李之藻辑刻《天学初函》中所收录《几何原本》的版本(即“初函本”),作为“器编”10种之一,现藏于美国国会图书馆。徐光启在增订本的“刻几何原本序”一文中就论及了“真实与精准”问题:“几何原本者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也。……由显入微,从疑得信,盖不用为用,众用所基,真可谓万象之形囿。”而且徐光启在增订本的“几何原本杂议”一文中对《几何原本》“原理性”的知识体系构造则有如此点评:“似至晦实至明,故能以其明明他物之至晦;似至繁实至简,故能以其简简他物之至繁;似至难实至易,故能以易易他物之至难,易生于简,简生于明,综其玅,在明而已。”藏于澳大利亚国家图书馆的清同治四年(1865年)金陵书局刊本的《几何原本(十五卷)》,则由英国传教士、汉学家伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815—1887年)口译、晚清著名数学家李善兰笔受共同续译了后9卷,并由曾国藩出资将前6卷一并刊刻,由此《几何原本》的15卷本终在南京遂为完帙。图15即为第11卷(“论体一”)“第33题”的插图,且这种对体块的透视性呈现即暗含了“灭点”制图逻辑。

图15 《几何原本》插图之二。

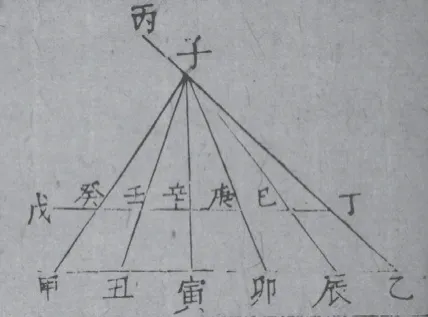

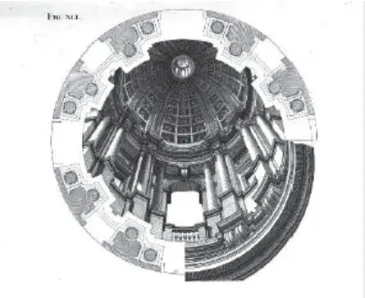

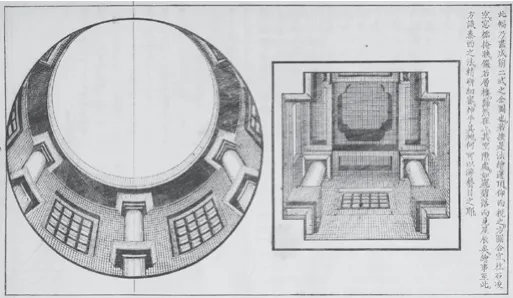

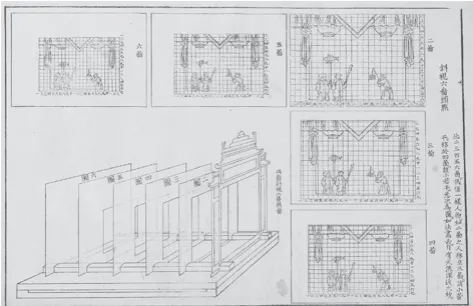

2.2 遵循“画法几何”原理的《视学》的插图设计

意大利来华传教士郎世宁(Giuseppe Castiglione, 1688—1766年)在中国从事绘画历经康雍乾时期约50多年,其绘画风格特点即强调将西方绘画手法与传统中国笔墨相融合,而且参加了圆明园西洋楼的景观建筑设计。清代透视学家年希尧师从郎世宁学习“透视画”达30年之久,后亦将其基于数学透视的研悟心得、基于光学投影原理的画法几何的绘图经验进行了集萃——在参鉴意大利画家安德烈·波佐(Andrea Pozzo, 1642—1709年)《透视图与建筑》(Perspectiva pictorum et architectorum)(为两卷集,分别于1693年和1700年出版)的基础上(图16),并在郎世宁的帮助下,年希尧译撰编制了关于“线性透视法”的几何学原则论著《视学》一书(图17),此书又名《视学精蕴》,于清雍正七年(1729年)刻印,后经“苦思力索,补缕五十余图,并附图说,以附益之”;在雍正十三年(1735年)重刊,此为清代最早系统地阐述“画法几何”制图学原理的著作。在清雍正十三年增刊本《视学》中,运用“量点法”“双量点法”“截矩法”“仰望法”等透视方法绘制的插图有140多幅,且部分插图亦配有关于作图理论和方法的“图说”。《视学》这一关于“制图”原理与“透视学”绘图技法的中国本土首部专著的诞生绝不是凭空而来的,一方面应是自明末以来,传教士与上层士大夫对《几何原本》的钻研与传播从未中断而绵延至清初;另一方面则当是清初入华的传教士们将几何的精确性原理、透视的成像学原理等运用于绘图现场中并给予生动的展示讲解,极大地启迪了年希尧及其同辈中国画家在视觉构造层面的西法引入。因此,《视学》即可谓一部凝结了东西方视觉智慧的“中西合璧”的制图学原理著作。

图16 《 透视图与建筑》插图之一。

图17 《视学》插图之一。

另外,“画法几何学”之于现代制图的重要性在于:其作为一门研究在平面上用图形表示形体和解决空间几何问题的理论和方法的学科,奠定了以适应现代工业标准化大生产的机械制图、建筑制图等图纸绘制中最为关键的“投影”理论基础,书中例图多为西式建筑图样、中国器皿图样等。而且年希尧在《视学》开篇的“视学弁言”一文中即谈及光学中的“光/影”之于“图/形”的精准对应性:“至于天光遥临,日色傍射,以及灯烛之辉暎,远近大小随形呈影,曲折隐显,莫不如意。盖一本乎物之自然,而以目力受之,犁然有当于人心。”在此文的后半部分,年希尧十分清醒地指出了中国传统绘图中的“非精确性”/“非真实性”特征:“然古人之论绘事者有矣,曰仰画飞檐,又曰深见溪谷中事,则其目力已上下无定所矣,乌足以语学耶,而其言之近似者,则曰透空一望,百斜都见,终未若此册之切要着明也。余故悉次为图公诸同好,勤敏之士得其理而通之,大而山川之高广,细而虫鱼花鸟之动植飞潜,无一不可穷神尽秘而得其真者。毋徒漫语人曰,真而不妙。夫不真,又安所得妙哉。”

而在“视学弁言”一文之后的“自序”中,年希尧亦更为细致地探讨了“中西绘图”中的差异性以及人类视觉的共通性,并解析了近大远小、光影明暗的“透视法”绘图基本原理:“尝谓中土工绘事者,或干岩万壑,或深林密箐,意匠经营,得心应手,固可纵横自如淋漓尽致,而相赏于尺度风裁之外。至于楼阁器物之类,欲其出入规矩毫发无差,非取则于泰西之法,万不能穷其理而造其极。……凡仰阳合覆,歪斜倒置,下观高视等线法,莫不由一点而生。迨细究一点之理,又非泰西所有而中土所无者。凡目之视物,近者大,远者小,理有固然,即如五岳最大,自远视之,愈远愈小,然必小至一星之点而止。又如芥子最小,置之远处,蓦直视去,虽冥然无所见,而于目力极处,则一点之理仍存也。由此推之,万物能小如一点,一点亦能生万物,因其从一点而生,故名曰头点。从点而出者成线,从线而出者成物。……或绘成一物,若悬中央,高凹平斜,面面可见,借光临物,随形成影,拱凹显然,观者靡不指为真物,岂非物假阴阳而拱凹。室从掩映而幽深,为泰西画法之精妙也哉,然亦难以枚举缕述而使之该备也。”在清雍正十三年增刊本的《视学》中,聚焦于“建筑制图”,即可发现关于中国建筑的插图案例仅有第108页和109页的2幅(图18—19),图18中即有如下解释:“此图画层叠远近之法。前五图注明,不在申说也。其画人之远近,以六层之大小为法可也。”图19中的文字说明为:“此二三四五六图,俱系一样人物。如二图之人移至三图,该小若干。移于四图,该小若干。悉次为图,如法画去,自有天然深远之妙。”

图18 雍正十三年增刊本《视学》中的“中国建筑”插图一。

图19 雍正十三年增刊本《视学》中的“中国建筑”插图二。

3 西方绘画影响下的民间山水版刻插图代表作《太平山水图画》

在论及此期的民间古籍版刻插图受到西方绘画的艺术影响时,一个关于“自然山水景观”的版画巅峰之作——清初的《太平山水图画》即可成为典型研究对象。为什么说《太平山水图画》中的系列版刻组画具有“创造性”呢?

3.1 西方绘画影响脉络中的《太平山水图画》

关于上文的设问,在笔者看来,其在某种程度而言,应该是受到了西洋绘画(尤其是西洋铜版画及其木版画的改刻)潜移默化的内化式影响,其与中国传统木刻的一般性版画中完全运用线条来表达物象是完全不同的,《太平山水图画》中的版画则更加注重了块面的明暗与光影以及透视关系的逻辑性建立。探究其缘由,学者李军曾聚焦于“被改刻的铜版画书籍”这一议题,亦提及了如笔者在前文详述的1618年的《诵念珠规程》、1637年的《天主降生出像经解》和1640年的《进呈书像》中木版刻插图的“图像传播对大众产生了巨大的吸引力”“被多次翻刻、再版,流传甚广”,尤其谈到了艾儒略的《天主降生出像经解》中插图忠于“原真性”的改刻所引发的艺术表达技法影响,“更真实地还原了铜版画的特质,尤其是对透视的认知更为深刻。这些技术实践让木版画有了对接的可能,势必会对其产生影响”[5]。学者莫小也认为,明末清初或明清之际的中国美术史作为“一段特殊的历史阶段”,即源自“当时我国画坛与西洋绘画发生直接的碰撞”这一关键原因,而且“西洋绘画的影响集中在江南地区的文人画家中,因为这一时期,……‘散发来自欧洲与日本复制的版画和绘画’成为利玛窦经常性的活动”[1]38-41。莫小也亦指出以南京为中心的西洋风绘画大致包括“木版画的选择性变通”和“传统国画的探索性改革”两大线索,并明确将“《太平山水图》组画”界定为是经由“木版画的选择性变通”这一条线索发展而来的——“最初以天主教艺术面貌出现的木版画的演变。它经历了以临摹为主的《诵念珠规程》《天主降生出像经解》教义书插图,择优变通的《远西奇器图说》《坤舆图说》科技书插图,演变为创造性的《太平山水图》组画、《天工开物》百科书插图”[1]41。因此,在中西艺术碰撞的时代大背景下,以中国题材为主的木版画技法得到了丰富和加强,鲜活地呈现了“局部的创新以及与中国传统绘画的有机结合”[4]的“中西交融”的形式风格特质。

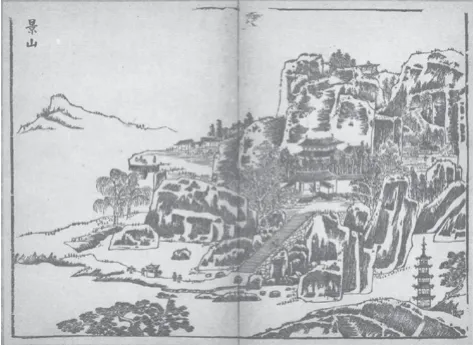

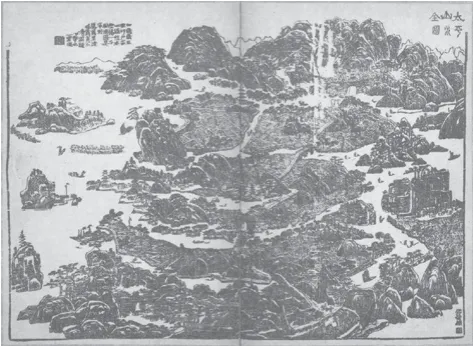

3.2 “实景写生”创作路径中的《太平山水图画》

清顺治元年(1644年)至顺治五年(1648年)间任江南省太平府推官的张万选辑录汇编了《太平三书》12卷,包括胜概7卷、风雅4卷和图画1卷。此书对太平府所属当涂、芜湖、繁昌3县风景名胜古迹给予了详介考证,于顺治五年《太平三书》在怀古堂首次刊刻出版,“而《太平山水图》即是其中的图画之卷……后来在流传的过程中,此图册渐渐脱离原书编辑结构而成为独立的版画作品图册”[6]。由张万选辑、萧云从绘图、徽派旌德雕工汤尚、汤义、刘荣镌刻而成的《太平山水图画》(或称《太平山水图》,别题《太平山水诗画》,不分卷),藉由萧云从独创的“崇尚自然、尊重自然、写生自然”“写生即创作”的山水风景绘画创作方式[7],“主观性”再现与“写生性”还原了彼时的当涂、芜湖及繁昌一带山川胜景——“萧子绘事妙天下,原本古人,自出己意”,其中,当涂15幅、芜湖14幅、繁昌13幅,另有《太平山水全图》1幅,共计43幅“连式图绘”。而且张万选在《太平山水图画》的开篇著有“图画小序”,即非常明确地告知了其特邀萧云从“图绘写真”太平山水的来龙去脉,考量到在其担任太平府推官的4年后,因不能再遍游其治下的风景名胜而留下遗憾,“山川绵眇,遥集为艰,岁月驱驰,佳游不再”,便此在其卸任离开姑孰(即太平府、当涂县治所所在地姑孰城)北归的前两年,即“嘱于湖萧子尺木,为撮太平江山之尤胜者,绘图以寄余思”。待萧云从在两年内“盖集唐宋元明山水画之大成”[8]完成《太平山水图》组画后,张万选“间一展卷,如见鸟啼,如闻花落,如高山流水环绕映带,如池榭亭台藻缋满眼,即谓寘我于丘壑间,讵曰不宜。”

3.3 内蕴“设计意味”与“现代性”特质的《太平山水图画》

如此丰富、立体的景观风貌在图面中得以呈现,即在于“萧云从的《太平山水诗画》极大地拓展了古人的视觉图像接受方式”[9],更为关键的是,《太平山水图画》的版刻组画却有一极为独特之处,即“劲挺方折的线条”[10],因而具有极强的装饰性,整体画面的“设计意味”颇为浓厚,这不仅与萧云从擅长借鉴木刻技法、以契合刻版为出发点的画面线条绘制有关,亦与雕工的刀法表现密切关联,“《太平山水图》刀法变幻丰富,画面峻秀奇拔”[11];“刻版细腻详尽,充分体现了原画稿的精神,画家萧云从笔力所至,或刚劲利若钢锋,或软嫩润若流水,全都精确地被传刻出来”[12],而且从《太平山水图画》的刻版效果而言,其版画中鸟瞰式的透视结构、黑白灰色彩关系、明暗光影对比等亦颇具西洋素描的特质(图20)。另从画面形式而言,《太平山水图画》的每一幅构图绝无雷同,且点染皴擦的笔法多端,风景形态绘制的法度井然,既有宋元山水画磅礴之气、雄强之骨的大开大阖、雄浑一体的画风气象(图20),也有宋时边角山水风格的小巧腾挪(图21)。而在创意构思和创新表达的维度上,《太平山水图画》的版画图像设计亦具有蒙太奇式的“现代性”——在自然山水情境再现的对景写生中对风景意象进行了剪辑组合——造就了新的意义和内容,即从组画中呈现了自然风景意象的方向、方位、聚散、位移、缩放、变形等蒙太奇设计,如图22所示的“太平山水全图”即如此。而且在其中也内嵌了颇具现代性的“时间语言”,其能够使得插图观赏者快速地捕捉到“深山大泽,随处呈妍,嘉木美芭不植而遂,清风自发,翠烟自生”的景观场景,因此可谓“基于时间流动而设计的视觉表现”并有机建构了画面的景观叙事结构,这与中国传统园林往往采用散点布景的方法合理造景、在设计原理层面亦是一致的,“山水与建筑零星散落于场景当中,达到‘一步一景’‘移步换景’的景观构筑效果”[13]。

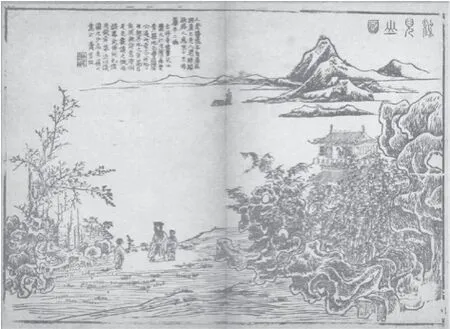

图20 景山图。

图21 鹤儿山图。

图21 褐山图。

图22 太平山水全图。

萧云从在《太平山水图画》最后的跋文中所云的“惓怀今古而神契于山水之间”“振藻艺圃顾其生,负荷世业”“几一丘一壑皆得留意焉”,即点明了张万选及其家族热衷于造园及自然山水风景游赏的“世家”之习,这也是张万选辑录《太平山水图画》的因缘之所在。事实上,至清代,山水版画尤其是方志以及山水记游、园庭风景之类书籍中的版刻插图得到了极大的丰富发展,无论是清初民间刻印刊行的徽派版画艺术代表作《太平山水图画》等,还是《南巡盛典》《西巡盛典》《御制圆明园图咏》《御制避暑山庄三十六景诗》等为代表的多种殿版画。而且“《太平山水图》开创性地把传统的山水画镌刻到画版上,以一种崭新的形式出现”[14],即萧云从在跋文中所说,“然又出于古人蕴藉之外,若曰山水之播于诗者尚矣,而未有以画传者,吾将缕烟渲雨,以尽其涛壑之致,顾无能手可为语也”。《太平山水图画》聚焦于山水画谱刻印具有艺术首创性,并“成为《芥子园画谱》《天台山十六景图》等版画图像借鉴来源”[9]。

4 结语

纵观明末清初民间古籍版刻插图的发展,可以看到西方绘画艺术的传播对明末清初民间的版刻插图发展与创新是有一定影响的,使其在内容上变得丰富,更多的西方人物和建筑出现在中国的版画内容中,在技法上西方的焦点透视、光影明暗与中国的传统绘画也产生了融合。因此,这一时期的版刻插图大致可以分为两个部分:首先是在继承传统版画插图艺术和传统绘画技巧的基础上,在风格技巧上得到了创新与发展;另一部分就是出于人们猎奇的心理、在海外艺术影响下发展出的具有西方绘画艺术风格的版刻插图。而且中国的版刻插图在吸收外来文化与技艺方面历来都表现得非常积极,尤其是明清时期在西画东渐的影响下,对西方绘画艺术从容接纳与吸收,进一步拓宽了中国版刻插图的发展路径,使其内容更加丰富多彩,形成了更加逼真的画面效果和精磨出新的雕刻技法。若究其原因则部分在于,西方铜版画所展现出来的细致且充满真实感的场景画面强烈地刺激了中国人的视觉体验,却也客观上促进了明末清初木刻版画与西方绘画艺术间的融合影响与图式创新。

(全文图片均来源于文中所论述的古籍中的插图)