江苏省2018—2022年家蚕微粒子病检验结果分析

2023-09-13王欣

王 欣

(江苏省蚕种所,江苏无锡 214151)

蚕种质量是蚕桑茧丝绸产业链的基础,蚕种质量把关一直是保障农村养蚕的重要工作。回顾过去的5年,江苏省始终把蚕种质量放在重要位置,为保障蚕种质量安全,促进蚕桑产业健康发展,采取了一系列有效举措,确保了全省农村蚕桑生产用种的安全。根据《蚕种管理办法》(2006年6月28日农业部令第68号公布,2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)[1]的有关规定,江苏省蚕种的母蛾微粒子病检验检疫和成品卵质量检验,包括病卵率检验检疫,一直由江苏省蚕种所(公益性)承担,并按有关规定收费。但随着“放管服”改革与机构改革的双重推进,蚕种生产企业须对母蛾微粒子病检验和成品卵“四率”(良卵率、实用孵化率、病卵率、杂交率)[2-3]检验全面负责,对蚕种质量全面把控。江苏省蚕种所对委托检验不再收取检验费用,也不再统一下发检验(疫)合格证,并为蚕种生产企业在检验室质量体系建设、仪器设备引进、检验人员培训等方面提供技术指导服务。同时,农业农村部和江苏省农业农村厅每年对成品卵开展质量监督抽查检验,为蚕种质量保驾护航。

本文汇总了2018—2022年江苏省蚕种家蚕微粒子病检验情况,分析了检验结果及变化趋势,以期为提高蚕种生产企业防微防病能力和蚕种质量检验水平提出建议,也为各级蚕业主管部门质量监管服务工作提供参考。

1 家蚕微粒子病检验结果

江苏省蚕种质量检验中心是隶属于江苏省蚕种所的省级蚕种质量检验检测机构,负责全省春制种、秋制种母蛾微粒子病和越年种、冷(即)浸种散卵质量检验,检验依据为《桑蚕一代杂交种》NY 326—1997[2]和《桑蚕一代杂交种检验规程》NY/T 327—1997[3],2018—2022年间工作经费由省级农业科技创新与推广专项承担,为保障全省蚕种质量、服务农村养蚕用种安全做出了贡献。蚕种生产经营放开后,经检验合格的蚕种在实际蚕桑生产使用中未发生过因家蚕微粒子病危害而导致的蚕种质量事故。

1.1 母蛾微粒子病检验结果

2018—2022年期间累计检验一代杂交种母蛾16.71万个样本,2021年检验总批次数较5年平均减少了60.15%,2022年检验总批次数不足2018年的1/2。2018—2022年期间,微粒子孢子检出率平均为1.38%,其中2021年检出率高达2.55%,带“毒”合格批比率在50%以上,但超标淘汰批比率为0.68%低于5年平均值的1.07%。2021年之后因母蛾微粒子病送检的企业数量减少,检验范围缩小,除2021和2022年以外,带“毒”合格批比率逐年下降,未发现批与其呈现负相关,比率逐年提升,未发现批比率5年平均为59.89%。母蛾微粒子病检验合格率5年均在98%以上,2018年合格率为99.81%,此后降低至99.00%以下,2018—2022年5年平均合格率为98.93%(表1)。

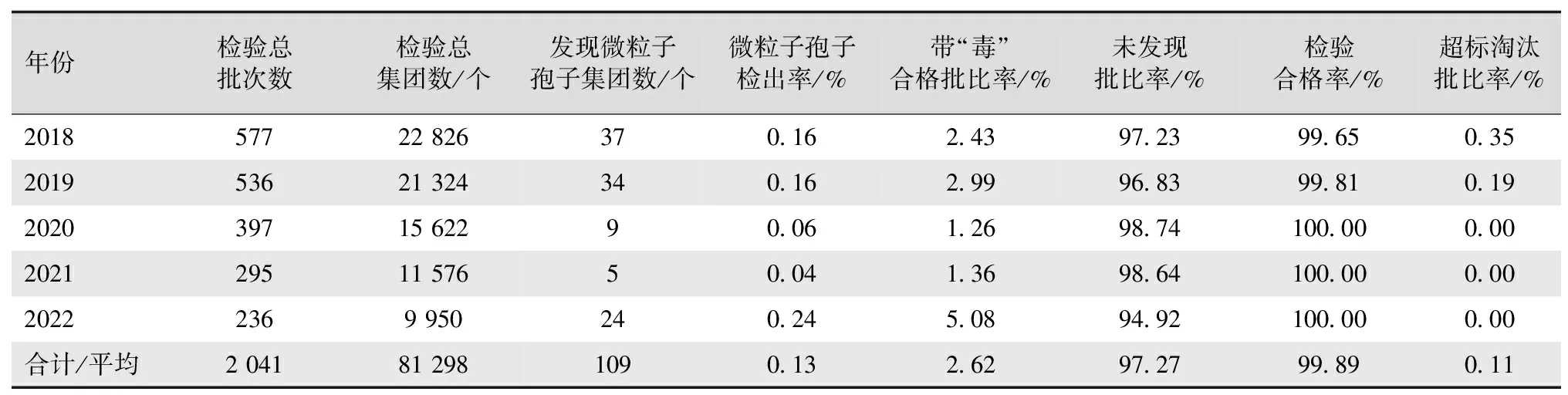

1.2 成品卵微粒子病检验结果

病卵率为全年全批次检验项目,2018—2022年期间累计检验一代杂交种8.13万个样本,覆盖了江苏省所有蚕种生产企业。5年间病卵率检验总批次数比上一年依次减少了7.65%、35.01%、34.58%和25.00%,2022年检验总批次数不足2018年的1/2。微粒子孢子检出率5年平均为0.13%;2018年和2019年越年种分别出现超标淘汰蚕种2批次和1批次,但未发现批比率保持在96%以上;2020年、2021年和2022年无超标淘汰批,但2022年带“毒”合格批比率为5年最高的5.08%,未发现批比率首次低于了95%。2018—2022年带“毒”合格批比率平均为2.62%,未发现批比率平均为97.27%。平均检验合格率为99.89%(表2)。

表2 2018—2022年江苏省成品卵微粒子病检验情况

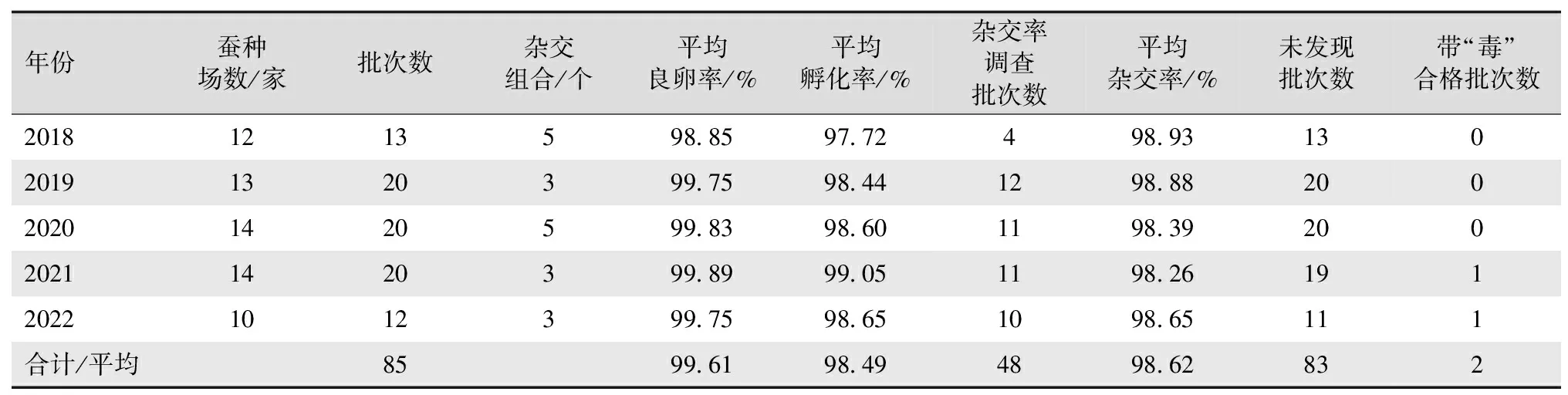

1.3 质量抽查检验情况

自1999年起,农业农村部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江)每年1—2月份对江苏省上一年度生产的一代杂交种进行抽查检验[4],蚕种抽样范围覆盖了江苏省内所有蚕种生产经营单位和冷库,抽样品种涵盖了历年江苏省主推品种。如表3所示,2018年—2022年间,江苏省累计监督抽检一代杂交种85批次,每年抽查检验的数量分别占当年春用种检验总批次数的3.87%、6.23%、8.51%、13.16%和8.51%;良卵率、两日实用孵化率和杂交率均在98%以上,远超行业标准NY/T 326—1997《桑蚕一代杂交种》[2]中规定的质量指标。病卵率无不合格批次,未发现批83批次,带“毒”合格批2批次,带“毒”合格批次所占比率仅为2.35%,连续5年病卵率合格率为100%,也说明了江苏省生产的春用蚕种质量在全国蚕种质量监督抽查中保持良好稳定的态势。2020—2022年,江苏省农业农村厅对省内生产的秋用一代杂交种开展质量抽检,主要检查蚕种外观包装和病卵率,抽检范围为江苏省蚕桑生产区的主推品种,且覆盖了江苏省所有一代杂交种生产单位。2020年、2021年和2022年分别抽查了20批次、18批次和10批次,分别占当年秋用种检验总批次数的12.35%、12.59%和10.53%。连续3年,所抽检的秋用种外观包装全部符合标准规定要求,病卵率检验所有批次均未检出微粒子孢子,所检批次全部合格。

表3 2018—2022年江苏省春用一代杂交种在全国蚕种质量抽查中的情况

2 家蚕微粒子病检验分析

2.1 与2005—2011年微粒子病检验的结果比较

据报道,2005—2011年江苏省一代杂交种母蛾微粒子病检验样本集团总计712 725个,平均合格率为98.95%,未发现批比率64.94%;病卵率检验平均合格率为99.91%,未发现批比率99.12%[5]。2018—2022年无论是检验样本集团数还是未发现批比率均较2005—2011年[5]有所下降,母蛾和成品卵未发现批比率分别减少了5.05个百分点和1.85个百分点。2005—2009年[6]平均一代杂交种母蛾微粒子病检验带“毒”合格批比率为35.46%,病卵率检验带“毒”合格批总共13批,平均比率为0.53%;2018—2022年病卵率检验带“毒”合格批总共51批,平均母蛾微粒子病和病卵率检验带“毒”合格批比率增加至39.04%和2.62%,分别较2005—2009年增加了3.58和2.09个百分点,当前蚕种生产微粒子孢子带“毒”情况的增加一定程度上威胁着江苏省的蚕种安全。2005—2011年正值实施“东桑西移”战略的初期,蚕种生产逐渐向云南、四川等地转移[7],后随着劳动力、生产条件及农业转型等问题的加剧,江苏省蚕种生产量逐年减少,检验样本集团数量也在逐年大幅减少。通过数据可以看出,2018—2022年带“毒”合格批次数较2005—2009年增加了38批次,微粒子病对生产带来的风险程度并没有随蚕种生产的转移而转移或减弱。

2.2 母蛾检验与成品卵检验的关系

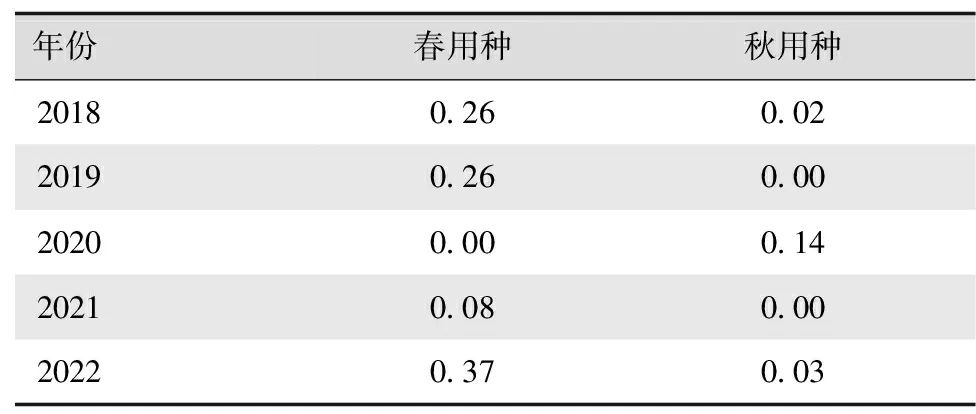

2021年江苏省春制种母蛾检验只有3家企业的送检数据,检出微粒子孢子带“毒”9批次,超标淘汰批占2.17%;江苏省秋制种母蛾检验有9家企业的送检数据,微粒子孢子检出率3.11%,带“毒”合格批占71.57%,为2018—2022年5年间最高,但无超标淘汰批。2022年江苏省春用成品卵微粒子孢子检出率为0.37%(表4),带“毒”合格批占7.80%,为2018—2022年5年间最高,但无超标淘汰批,这一结果与2021年秋制种母蛾微粒子病检验结果一致,也与张美蓉等[4]认为的目前病卵率得到有效控制但带“毒”合格率持续走高的结论一致。根据《江苏省蚕种管理办法》[8]第十九条规定,禁止经营未经检验或者检验不合格的蚕种。家蚕微粒子病是目前蚕种生产唯一法定检验检疫对象,作为质量控制环节之一,一经检验“毒”率超标,严格淘汰销毁。母蛾是蚕种生产的中间产物,不是最终产品,母蛾微粒子病检验结果不能完全代表蚕种质量,成品卵病卵率检验才是衡量蚕种质量的重要指标,结果能真实反映该批蚕种带“毒”情况,比母蛾检验结果更能直接反映产品质量。目前,江苏省内成品卵病卵率检验基本实现“全覆盖、批批检”,对农村用种安全全面负责。

表4 2018—2022年江苏省成品卵微粒子孢子检出率 %

2.3 秋制春用蚕种微粒子病风险分析

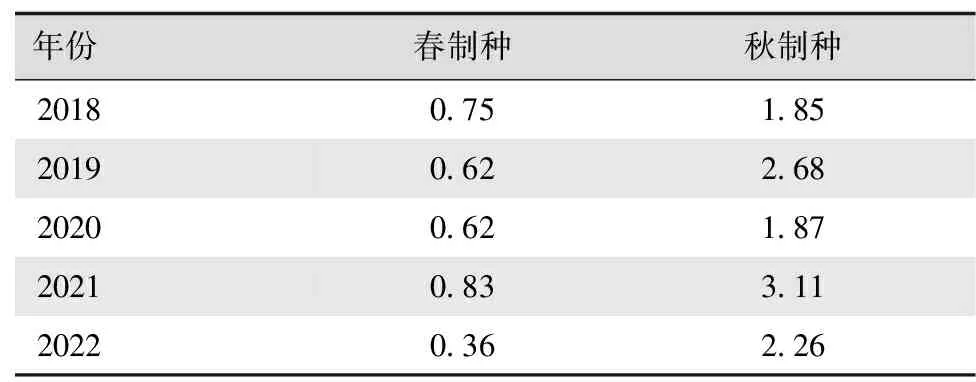

从表5可以看出,2018—2022年秋制种母蛾微粒子孢子检出率普遍高于春制种1.10~2.28个百分点,这与朱春群等[9]、鲁兴萌等[10]、马露芸等[11]关于秋季蚕种生产中家蚕微粒子病发生率高于春季的结论一致。江苏省蚕茧生产主要在春季,用种量占全年的60%以上,春季茧价高出夏秋季茧价15%左右,因此春用种质量对确保蚕茧生产安全、保证农民稳定增收至关重要。江苏省一代杂交种繁育一般分春秋2季,秋季蚕种生产在10月份制种,产量占越年种总量的70%左右,并同春制种越年保护至第2年春季蚕茧生产使用。从表4可以看出,平均春用种成品卵微粒子孢子检出率高于秋用种0.16个百分点,且2018年、2019年成品卵超标淘汰批均为春用种,说明春制秋用蚕种微粒子病基本能够有效控制,但秋制春用蚕种微粒子孢子检出率较高,安全风险不容忽视。2020年以来,江苏省大部分地区夏秋季受持续高温影响,2022年三伏天更是长达40天之久,加上夏粮、秋粮面积逐年增加,桑园虫害治理及桑园周边大宗粮油作物飞防的安全保障不比往年容易,微粒子孢子寄生野外昆虫量有增无减,容易引起交叉感染,给蚕种稳定生产带来一定隐患。

表5 2018—2022年江苏省母蛾微粒子孢子检出率 %

2.4 蚕种监督抽查情况分析

在农业农村部监督抽查的春用一代杂交种病卵率检验中,2008—2017年未发现批168批次,带“毒”合格批5批次,没有不合格批[4];2018—2022年未发现批83批次,带“毒”合格批2批次,没有不合格批(表3);2022年发现带“毒”合格批1批次,该批次的委托检验结果也是带“毒”合格。在江苏省农业农村厅监督抽查的秋用一代杂交种病卵率检验中,2020—2022年未发现批48批次,没有带“毒”合格批和不合格批,这也与当年的委托检验结果一致。《江苏省蚕种管理办法》对蚕种质量的监督管理工作进行了规定,县级以上地方人民政府农业农村主管部门除了对蚕种质量开展监督抽查,还应对蚕种生产、经营资格和生产经营活动进行监督[8]。蚕种市场全面放开后,除了要求生产企业加大对家蚕微粒子病检验的力度,省市县各级蚕桑主管部门也要继续做好蚕种质量监管工作,不仅不能放松对蚕种生产质量的指导服务,必要时还应适当增加监督抽查比率。省级蚕桑主管部门每年要有针对性地发布技术指导意见,反复强调蚕种生产质量和检验工作的重要性,蚕种企业对生产质量的责任意识也必须进一步强化。

2.5 检验样本数量和真实性分析

因受经济、环境、劳动力以及机构改革等各方面因素影响,江苏省内蚕种企业仍在生产蚕种的由2018年的18家减少至2022年的13家。如表1所示,自2021年起母蛾送检总批次和总样本数量减少幅度较大,母蛾微粒子病企业自检比率增加,送检比率减少,检验样本集团数量由2018年的46 401个减少至2022年的20 409个;成品卵病卵率为法定必检项目,检验样本集团数量由2018年的22 826个减少至2022年的9 950个(表2)。母蛾样本的质量和真实性是保证微粒子病检验结果准确的首要因素。蚕种统一经营、统一检验时期,解决非技术性抽样母蛾代表性不良问题十分困难[12],制种结束后母蛾由生产单位按照检验规程要求袋蛾后送至省级蚕种质量检验部门进行检验,检验主体也是生产经营主体和监督主体,不排除蚕种生产企业送检母蛾与成品卵不对应而出现显微镜镜检密度低、微粒子孢子检出率低,但成品卵超“毒”淘汰的情况。在自主生产经营的当今,母蛾微粒子病检验为生产过程质量控制检验,成品卵送至省级蚕种质量检验部门检验,蚕种质量由县级以上地方人民政府实施监督管理,蚕种企业如果对袋蛾环节、检验样本抽样质量、数量依旧懈于管理,不按规程标准执行,不能确保自检或者送检样本的真实性,这样的检验或监督检验结果不能真实反映蚕种本身的质量情况,一旦出现因蚕种质量问题造成的损失,给企业质量、信誉都会造成一定的负面影响。

3 蚕种企业微粒子病检验遇到的问题

蚕种质量检验是保障蚕桑产业良好运行的重要支撑,在推动蚕桑生产质量提升、加快品牌建设、促进科技进步、推动转型升级等方面发挥着基础保障作用。截至2022年底,江苏省尚在生产经营的蚕种企业13家,通过实地走访调研发现,企业在蚕种生产环境和质量检验的人员、设备、管理能力等方面都遇到亟待破解的新问题。

3.1 蚕种生产环境风险加大

江苏省内大部分蚕种企业始终保持着传统蚕种生产方式,随着蚕种生产成本不断增加,养蚕劳动力逐渐减少,省力化机械投入不足,企业周边环境污染或其他状况频发,蚕种生产规模逐年缩小。加上外省优质蚕种生产基地蚕种价格较低,经营范围不断扩张,蚕种企业经济效益相对降低,蚕种冷藏及质量检验技术骨干流失,微粒子病防控成本增加,生产安全风险、质量隐患也随之增加,时而发生农药中毒、微粒子病超“毒”、甚至不作为的情况,蚕种生产企业经济损失增加,从而导致恶性循环。

3.2 蚕种质量管理水平滞后

江苏省蚕种企业经营管理经历了一个从全省统一经营到市场放开自由的发展过程,质量管理在一些蚕种企业中未能得到高度重视,对产品的质量控制还处于初期阶段。市场放开之后蚕种企业并没有彻底解决生存问题,除个别民企转型较早,决策灵活机动、市场反应快,知道在质量把控问题上下功夫,但仍有一些企业存在侥幸心理,缺乏约束力、一味迎合蚕种“低价高销”的市场、忽视蚕种生产内部质量管理存在的问题。

3.3 蚕种企业自检能力不足

主要体现在蚕种质量检验设备落后,硬件投入严重不足。从具体情况看,江苏省内大部分蚕种企业都设有内部检验室,虽然配备了必要的母蛾磨蛾机、离心机、显微镜等仪器设备,但使用率却极低,甚至处于“休眠”状态,损坏后不能及时维修、也没有经费进行改造升级。有的蚕种企业认为反正每批蚕种都会送到省级蚕种质量检验部门把关;质量检验时既要忙于找检验员,又要准备各种记录表单;有的蚕种企业甚至认为检验是大企业的事情,自己没有人手和精力去搞。这些情况制约了企业在蚕种质量检验体系建设方面的能力提升。

3.4 检验人员水平有限

蚕种企业不能实现自检,除了没有检验条件外还体现在没有充分理解行业标准和推荐标准中对蚕种质量指标和检验规程的要求,即使引进了新设备,检验人员如果没有接受长期训练,可能也无法在短时间内熟练规范地完成检验,无法通过丰富的经验判断来确定蚕种质量的好坏,使得检验装备和检验标准成为了“壮门面”的摆设。即便检验也只是每个批次随机“检一检”、结果随手“写一写”,不按标准程序进行;原始记录单缺少检验员、复核员签字,不按标准进行结果判定或出具检验报告。有些企业还完全靠省级蚕种质量检验部门进行成品卵质量把关,而忽略生产过程的母蛾微粒子病质量检验,未能及时发现生产工序中已经存在的微粒子孢子超标问题,导致最后整批蚕种超“毒”而淘汰,反而使成本大大增加。

4 总结与展望

蚕桑产业是江苏省农村传统特色优势产业,长期以来为农民增收、乡村振兴做出了巨大贡献。优质的一代杂交蚕种是获得高产优质蚕茧的重要基础,生产经营权放开之初,有些蚕种企业转型迟缓、不适应节奏,“放管服”改革几年推进下来,责任意识和经营理念都在发生转变,蚕种市场主体活力持续释放。5年来,江苏省内生产的蚕种质量较为稳定、优质,整体质量形势稳定,确保了农村养蚕用种安全。

2018—2022年间蚕种生产量、检验集团数量较10年前下滑幅度较大,且逐年在减少,但通过分析发现微粒子病带“毒”比率有上升趋势,质量风险也显而易见。秋制种母蛾微粒子病带“毒”比率较高,直接导致第2年春用成品卵病卵率带“毒”合格比率增加。虽然在气候和饲养环境良好的养蚕年份,不容易因微粒子孢子积累过量而暴发病害,但是不排除其他诱因导致的微粒子病发生的风险。由于部分蚕种企业转型升级受到一些客观方面的制约,原有的生产空间、基础设施设备、质量检验的软件硬件跟不上现代化蚕种生产的发展,科技水平不高,创新能力较弱,虽然质量意识有所提升,但现有条件保证检验质量也较为勉强。

蚕种质量是打响品牌、赢得市场的关键,没有品质保障,就不可能成为品牌蚕种,更不可能成为名牌蚕种。因此,蚕种企业要持续健全蚕种质量管理体系,加强蚕种生产全过程质量控制和质量溯源程序,严格按标按规生产和检验,做好微粒子病监测、加大防控力度,做到“每批蚕种必检,不合格蚕种坚决淘汰”,全力确保蚕种质量合规达标。蚕种企业要强化风险意识,提高母蛾微粒子病质量检验能力,尤其是规范母蛾微粒子病检验样本的客观性、真实性,保证蚕种质量检验结果可靠、有效,确保蚕种质量安全。同时,要规范蚕种质量检验记录、档案,确保“四率”检验(良卵率、实用孵化率、病卵率、杂交率)有完整的检验过程、数据、签名和结论,必要时要出具完整的检验结果报告。蚕种企业要充分利用“互联网+”信息化技术力量提高蚕种管理水平,增强抵御自然风险和市场风险的能力,提升江苏省蚕种产业质量效益和竞争力。据我们调查,目前江苏省内蚕种质量把控严格、做得比较到位的企业有镇江市蚕种场有限责任公司和江苏蚕源种业有限公司,镇江市蚕种场有限责任公司获得了2018—2021年全省唯一的“江苏星级蚕种生产企业五星级”推介,江苏蚕源种业有限公司自2021年起母蛾微粒子病检验全部由企业自检,检验标准高于农业推荐标准。这些蚕种企业既有历史上养蚕制种“工匠精神”的传承,也有丰富的质量管理经验与措施,值得推广和借鉴。

各级蚕桑主管部门要继续加强蚕种市场监管,加大蚕种质量监督抽检力度,做好监测预警、强化指导服务,建立完善本地区的蚕种质量监督管理体系,杜绝制售劣质蚕种、未经检验和检验不合格蚕种等违法行为,确保合格蚕种进入市场,为蚕农提供合格放心的蚕种。在做好质量监管的同时,加强检验技术指导服务,必要时有针对性地开展检验技术、重点环节、仪器使用维护等业务培训,提高企业蚕种检验技术水平和质量责任意识。在“十四五”期间,加大优质蚕种生产基地扶持力度,稳定蚕种生产规模,做强江苏蚕桑产业“芯片”,助力现代蚕种业振兴,保障江苏省农民增收致富。