西藏错那县扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画初探*

2023-09-13王小维刘晓彤张宇

王小维 刘晓彤 张宇

图1 扎西通美寺主体建筑一层平面图②图片摘自:湖南省文物考古研究所,西藏自治区文物保护研究所,西藏自治区山南文物局编著:《山南壁画》[M].北京:科学出版社,2019:294.

现有对扎西通美寺的调查和研究基本可分为两类,一是国内组织考古工作者进行的两次文物调查工作。20世纪八九十年代,西藏自治区文物管理会曾对扎西通美寺建筑整体进行了测绘并对寺内壁画做了图像采集和记录等工作;①索朗旺堆主编.错那、隆子、加查、曲松县文物志[M].拉萨:西藏人民出版社,1993(05):18-23.近年来,湖南省文物考古所和山南市文物局组织考古人员,对山南市17座古寺院进行考古调查及壁画的数字化采集工作,并出版了高清画册《山南壁画》,书中对扎西通美寺现存壁画内容、图像配置进行了介绍。②湖南省文物考古研究所、西藏自治区文物保护研究所、西藏自治区山南文物局编著.山南壁画[M].北京:科学出版社,2019(03):294-295.二是长期关注和研究西藏艺术的西方学者大卫·杰克逊在其出版于1996年的著作《西藏绘画史》(A History ofTibetanPainting)中,对16—17世纪勉唐派艺术家进行论述时,对修建和维修扎西通美寺的相关藏文文献进行了基础性的梳理工作,并对勉唐派和钦孜派艺术家参与绘制扎西通美寺壁画的情况进行了简要的介绍,遗憾的是大卫·杰克逊本人似乎并未对扎西通美寺进行过实地考察,因此书中并未对扎西通美寺壁画未展开进一步的分析与讨论。①[德]大卫·杰克逊著.西藏绘画史[M].,向红笳、谢继胜、熊文彬译.拉萨:西藏人民出版社,济南:明天出版社,2001.7:294-295.关于大卫·杰克逊并未对扎西通美寺进行过实地考察的推论,在其另一本著作中对竹巴噶举上师传承的讨论中也未提及扎西通美寺壁画。见David P.Jackson.A Revolutionary Artist of Tibet:Khyentse Chenmo of Gongkar.Rubin Museum of Art,New York:2016):259-264.整体而言,现有对扎西通美寺壁画的研究工作相对较少,且基本都是介绍性的调查工作,缺乏深入系统的研究,而对杜康大殿十六罗汉壁画有价值的研究更少。

本文基于实地调查和壁画图像采集的基础,结合相关藏文史料,对扎西通美寺的历史沿革、十六罗汉壁画的绘制年代、图像渊源及风格特点等相关问题进行了初步的探讨。

一、扎西通美寺历史沿革概述

而杜康大殿现存壁画布局为,北壁有噶举上师传承、十六罗汉和莲花生大士3铺完整的壁画,东、西、南壁为佛传和本生故事壁画(图2)。与上述两种文献记载的壁画内容不同之处在于,莲花生大士壁画替代了原有的八大菩萨环绕弥勒和文殊壁画,从绘画风格和表现技法来看现有莲花生大士壁画可能为19世纪中后期至20世纪初的作品。此外,东壁的释迦牟尼成道壁画风格与杜康大殿现存16世纪中期所绘壁画迥异,而却与莲花生大士壁画相近,因而此壁画也应为19世纪中后期至20世纪初重绘。

图2 扎西通美寺杜康大殿三维图①图片摘自:湖南省文物考古研究所,西藏自治区文物保护研究所,西藏自治区山南文物局编著:《山南壁画》[M].北京:科学出版社,2019:298.

二、图像渊源

十六罗汉壁画位于杜康大殿北壁东侧,其图像配置基本延续了14世纪出现,并在15世纪后逐渐定型并日趋流行的以中央为释迦牟尼佛与二弟子、两侧配十六罗汉、达摩多罗、布袋和尚和四大天王的十六罗汉组合方式,①王瑞雷.西藏甘丹寺藏明初十六罗汉刺绣唐卡相关问题的初探[J].故宫博物院院刊,2018(03):32-33.与之略有不同的是画面中没有绘制四大天王的形象(图3)。为更好地理清杜康大殿十六罗汉壁画图像的渊源,现将卫藏地区时间早于它的几组现存十六罗汉绘塑作品进行梳理。

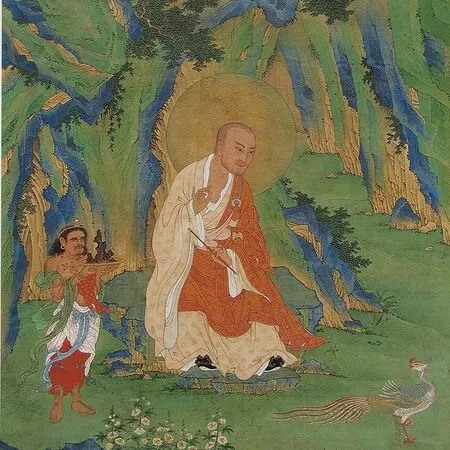

羊卓达隆寺香殿现存一铺15世纪早期绘制的十六罗汉壁画(图4),为中心式左右对称的横构图,画面人物众多,气势恢弘,活泼灵动,具有动感,表现出强烈的域外绘画风格特征。此外,现藏于伦敦大英博物馆的一幅15世纪中期的《释迦牟尼佛》唐卡,具有典型的江孜风格特征,十六罗汉以棋格式组合,围绕着释迦牟尼佛,呈现出宁静典雅的艺术气息(图5),两幅作品均以红橙色的暖色为主色调,且皆为上文所述十六罗汉组合方式的典型代表。与上幅唐卡作品风格相似的,还有15世纪早期江孜白居寺祖拉康二层罗汉殿内的十六罗汉塑像。值得注意的是,此作品中四大天王是以壁画的形式出现的。以上3类作品都是以藏族艺术家为主在西藏本地完成的。而另一类十六罗汉作品则是在中原地区绘制完成后,由明王朝中央赠予西藏高僧,如明成祖赠予五世噶玛巴德银协巴的一组十六罗汉图,现尚存九幅,展示了其时宫廷制作绘画的最高水平。③石守谦.山鸣谷应:中国山水画和观众的历史[M].上海:上海书画出版社,2019(11):162.这组罗汉画呈现出典型的青绿山水加汉式人物的造型特征,而此罗汉图传入西藏后出现了大量模仿其样式的十六罗汉绘画,学者将此类作品称其为“永乐样式”(Yongle model)。④Marsha weidner (ed).Latter Days of the Law:Images of Chinese Buddhism,850—1850,(Lawrence;Spencer Museum of Art Kansas,The University of Kansas,1994:272-273.除了绘画作品外,甘丹寺现藏一套完整的可能为明初由中原地区制作的十六罗汉刺绣唐卡。⑤关于此套刺绣十六罗汉唐卡的研究,见王瑞雷.西藏甘丹寺藏明初十六罗汉刺绣唐卡相关问题的初探[J].故宫博物院院刊,2018(03):23-43.

图4 羊卓达隆寺香殿十六罗汉壁画②图片摘自:湖南省文物考古研究所,西藏自治区文物保护研究所,西藏自治区山南文物局编著:《山南壁画》[M].北京:科学出版社,2019:219.

图5 《释迦牟尼佛》唐卡①图片摘自:https://fo.gubit.cn

将扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画图像与上述作品比对之后,可以发现,其图式与“永乐样式”罗汉图最为相近,呈现出明显的继承关系。而与羊卓达隆寺香殿十六罗汉壁画、江孜风格十六罗汉唐卡和甘丹寺藏十六罗汉刺绣唐卡,不论是图像特征还是绘画风格皆存在较大差异。下文将对现存15世纪和16世纪早期“永乐样式”中的九幅罗汉绘画与扎西通美寺壁画中与之相对应罗汉的面部形态、手印及持物、坐姿、头光等图像特征进行更加详细的溯源比对:

1.因竭陀(ཡན་ལག་འབང),此位尊者在“永乐样式”与扎西通美寺罗汉壁画中的面型均为老年侧面比丘相,垂足而坐。所不同的是,在“永乐样式”中尊者的头光是半透明的,双手持香炉(图6-1),而在扎西通美寺罗汉壁画中因竭陀尊者的头光为全透明,香炉置于身旁左侧地面,双手持拂尘(图6-2)。

图6-1 “永乐样式”因竭陀尊者②图片摘自:https//www.himalayanart.org

图6-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:因竭陀尊者(王小维 摄)

2.伐那婆斯(ནགས་ན་གནས),绘有此位尊者的“永乐样式”作品中含有 “大明永乐年施”题款(图7-1),在两幅画作中,伐那婆斯尊者的面型、手印及持物、坐姿是一致的,均为壮年比丘相,垂足而坐,左手持拂尘,右手结期克印(图7-2)。头光的区别同因竭陀尊者是一致的。

图7-1 “永乐样式”伐那婆斯尊者①图片摘自:https//www.himalayanart.org

图7-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:伐那婆斯尊者(王小维 摄)

图8-1 “永乐样式”迦里迦尊者②图片摘自:https//www.himalayanart.org

图8-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:迦里迦尊者(王小维 摄)

图9-1 “永乐样式”伐阇罗佛多尊者①图片摘自:https//www.himalayanart.org

图9-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:伐阇罗佛多尊者(王小维 摄)

5.迦诺迦伐蹉(གསེར་བིའ),除面型外,尊者的坐姿、手持物与头光的安排在“永乐样式”与扎西通美寺壁画中均一致:半跏趺坐,双手持羂索,不透明头光。面型的特点上,两者虽都为蓄胡须的壮年比丘相,但个人特征有较大的不同,“永乐样式”中,尊者头顶无发,皮肤黝黑,戴耳饰(图10-1),扎西通美寺壁画中的迦诺迦伐蹉则为满头浓密的卷发,肤色也为淡黄色(图10-2)。

图10-1 “永乐样式”迦诺迦伐蹉尊者②图片摘自:https//www.himalayanart.org

图10-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:迦诺迦伐蹉尊者 (王小维 摄)

6.迦诺迦跋黎堕阇(བ་ར་ ཛ་གསེར་ཅན),二者均为青壮年比丘相,跏趺坐,双手结禅定印。“永乐样式”中的头光为局部透明(图11-1),而扎西通美寺壁画中则为全透明(图11-2)。另外,值得注意的是扎西通美寺迦诺迦跋黎堕阇尊者身下缭绕的祥云与《噶玛巴为明太祖荐福图》中所绘云彩样式相近(图11-3、图11-4),可以推断后者可能为迦诺迦跋黎堕阇周围祥云的图像来源。

图11-1 “永乐样式”迦诺迦跋黎堕阇尊者①图片摘自:https//www.himalayanart.org

图11-3 扎西通美寺迦诺迦跋黎堕阇尊者壁画局部

图11-4 《噶玛巴为明太祖荐福图》局部②图片摘自:旦增朗杰主编,西藏博物馆编.《西藏博物馆》[M].北京:中国大百科全书出版社,2001:43.

图12-1 “永乐样式”巴古拉尊者①图片摘自:https//www.himalayanart.org

图12-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:巴古拉尊者 (王小维 摄)

图13-1 “永乐样式”注荼半托迦尊者①图片摘自:https//www.himalayanart.org

图13-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:注荼半托迦尊者 (王小维 摄)

图14-1 “永乐样式”罗睺罗尊者①图片摘自:https//www.himalayanart.org

图14-2 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:罗睺罗尊者(王小维 摄)

图14-3 “永乐样式”罗睺罗尊者局部

图14-4 扎西通美寺罗睺罗尊者壁画局部

值得注意的是,上述9幅“永乐样式”罗汉画中均有侍者或信徒,而扎西通美寺壁画皆无。

由上述比对可知,除注荼半托迦尊者的画法有较为明显的差别外,其余8幅 “永乐样式”罗汉的图像特征与杜康大殿相对应的罗汉图像极为相似。而除上述罗汉形象外,布袋和尚的绘画细节也在悄然透露着壁画的图像来源。故宫博物院收藏的一套绘于18世纪的十六罗汉唐卡,学者指出其来源于“永乐样式”,②王家鹏主编.藏传佛教唐卡[M].上海:上海科学技术出版社;香港:商务印书馆(香港有限公司),2003:(导言)22.在其中的布袋和尚图中可清晰地看到主尊下方的童子与头上飞翔的小鸟嬉戏的场景(图15-1),而相似的场面同样出现在了扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画布袋和尚的下方(图15-2),这也从一个侧面印证了整个壁画的图像渊源。

图15-1 故宫藏《布袋和尚》唐卡局部①图片摘自:王家鹏主编:《藏传佛教唐卡》[M].上海:上海科学技术出版社;香港:商务印刷馆(香港)有限公司,2003:188.

图15-2 扎西通美寺杜康大殿布袋和尚壁画局部:童子嬉鸟场景(张宇 摄)

综上所述,可以相当肯定地说,扎西通美寺杜康大殿的十六罗汉壁画,其图像源自“永乐样式”的十六罗汉绘画。

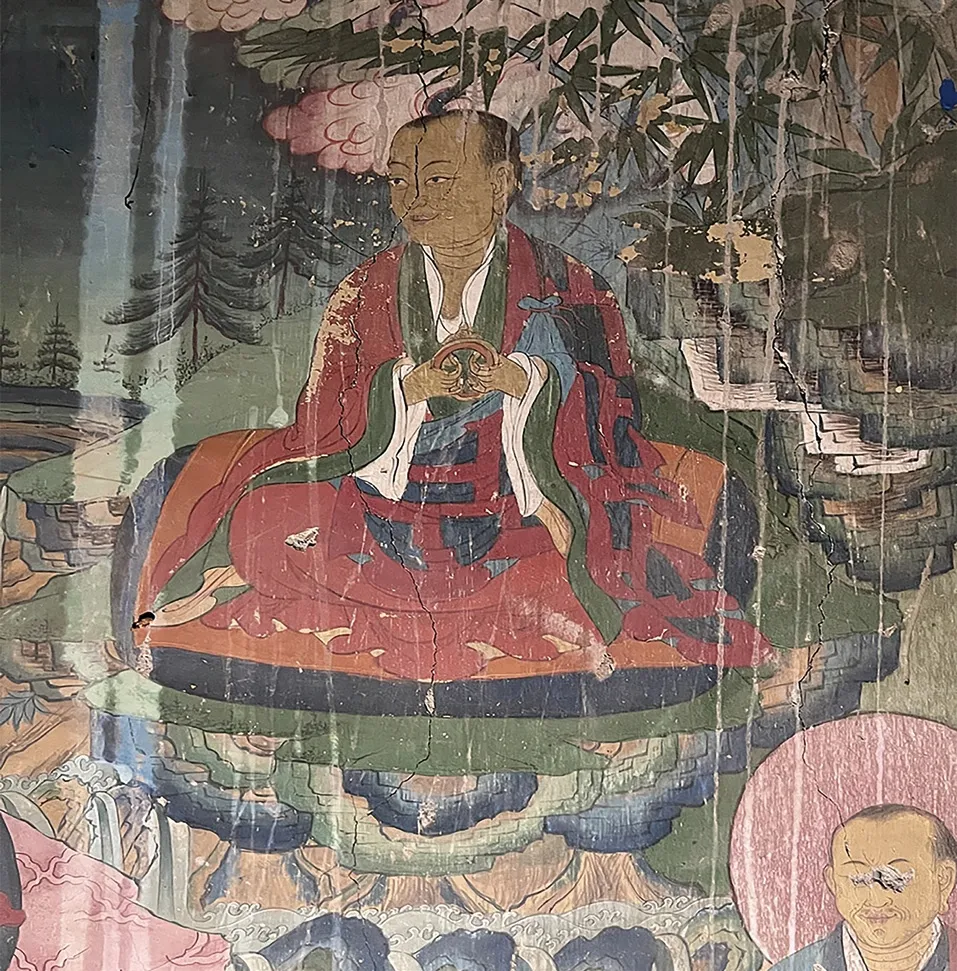

三、壁画中上师身份的推论

图16-1 扎西通美寺杜康大殿十六罗汉壁画局部:上师像(王小维 摄)

图16-2 扎西通美寺杜康大殿噶举上师传承图局部:上师像(王小维 摄)

图17-1 扎西通美寺杜康大殿噶举上师传承图局部:喜饶嘉措像(张宇 摄)

图17-2 《喜饶嘉措像》局部①图片摘自:[瑞士]艾米·海勒 著,赵能、廖旸 译.《西藏佛教艺术》[M].北京:文化艺术出版社,2008:209.

四、风格与流派

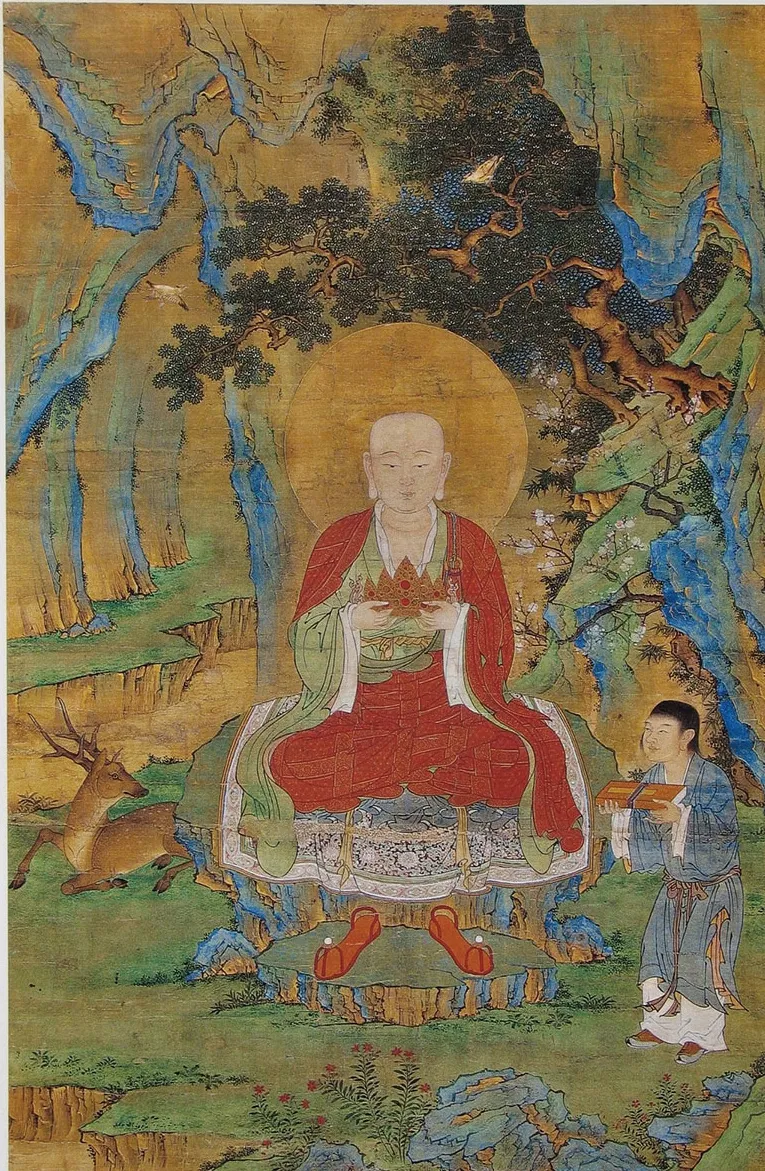

扎西通美寺十六罗汉壁画整体表现为勉唐派绘画风格,在吸收、学习“永乐样式”罗汉绘画基础上,进行了本土化特征的改造。下文将对十六罗汉壁画的绘画风格特征进行详细的解析。

第一,在人物造型上,主尊释迦佛所呈现的勉唐派特征最为明显(图18-1)。将画面中佛的形象与勉唐派创始人勉拉顿珠的遗作《释迦牟尼佛唐卡》进行比较(图18-2),可以看出在度量比例、五官特征、袈裟样式等方面,都具有高度的一致性。释迦佛体现出了端正庄严的气质,身材比例适当而挺拔,头部、手、足造型圆润而敦厚,弓形眼,嘴角微扬,唇小而厚。与勉拉顿珠所绘之释迦佛相比,十六罗汉中的释迦佛还要更加的魁梧。而袈裟样式及着衣方式也是一致,符合勉派特征。而和主尊释迦佛明确的风格特征相比,画面中的罗汉则明显要复杂的多。一方面,它继承吸收了“永乐样式”罗汉的图像特征;另外一方面,人物的形象则体现出了明确的本土化风格倾向。以前文所述的九尊罗汉为例,在继承“永乐样式”基本图像样式的基础上,扎西通美寺十六罗汉壁画在脸型、肤色、毛发、衣饰、坐具等方面均表现出了一定的革新性。总体而言,“永乐样式”罗汉的头部造型长而圆润,高额头,眼细长有透视,唇小肤白,除迦诺迦伐蹉尊者外,呈现出了典型的汉族人的外貌特征。而扎西通美寺壁画的罗汉脸型方而宽,肤色黑,有头发,额较窄,唇宽,双眼为弓形并且都为正面,具有典型的藏族人的外貌特征,即使是迦诺迦伐蹉尊者也如出一辙,只是用螺旋状的头发加以区别。值得一提的是,十六罗汉壁画中的上师像,除了典型的西藏僧人的外貌特征外,还具有强烈的写实风格,尤其是脸部细致入微地描绘方式使其具有肖像画的意味。这种写实性风格是西藏传统上师像的显著特色,显示出了明确的西藏本土地域风格特征。而罗汉所坐的藏式坐垫,也无疑是这种地域风格的代表。在衣饰方面,“永乐样式”大部分以冷色为主色调,笔法精到,清淡飘逸,柔软精致,扎西通美寺十六罗汉壁画则以暖色为主色调,配少量的绿色、蓝色,颜色浓郁,造型坚挺。

图18-2 《释迦牟尼佛》唐卡(勉拉顿珠 绘 索南项秀 提供)

第二,在构图方面,“永乐样式”罗汉画皆为一罗汉一画面,罗汉与周围的侍者、信徒、动物之间相互呼应,与风景交融,体现的是某一个时空场所中发生的场景,具有叙事性。而扎西通美寺十六罗汉壁画则要在一幅画面中绘制出全部的罗汉,将单一人物的布局方式转换为十六罗汉置于同一画面之中,势必要从画面的整体出发,进行重新的组合,更加突出的则是人物本身的呈现与罗列,是偶像性的图式。构图方式的转换,也使得人物与风景的关系与“永乐样式”相比,风景自身虽有一定的空间感,但更像是一种背景。而在青绿山水母题上,又加入了雪山、辨经、供养上师等西藏独特的自然和人文景观,更加符合西藏传统文化的意涵与审美特质。

第三,在强调与传递藏族文化与精神的同时,扎西通美寺十六罗汉壁画的风景在技法上也体现出了强烈的丰富性与多样性。在结合青绿山水语汇的基础上,山石的描绘运用了分染、晕染等湿染技法,同时也运用了以点染法为主的干染法。画面中缭绕人物的云彩在平涂单色的基础上进行了晕染,表现出干净、明快的效果,而画面最上部的团块状彩云则出现了只在云头部分进行多彩晕染的独特方式,这在西藏绘画中是非常少见的。树木、溪流、动物的表现上将湿染和干染技法相结合,既有表现梅花鹿皮毛和禽鸟羽毛的细致,又有表现松柏纹理的苍劲。可以看出,画师掌握了丰富、多样的绘画语言,技法成熟,博采众长。这既丰富了画面的细节,也增加了画面的空间表达。

综上所述,扎西通美寺十六罗汉壁画风格是具有典型早期勉唐派特征的作品,它不同于后期的标准样式,是16世纪中期勉唐派画师对多元艺术文化吸收提取、以及对本土艺术风格进行探索与尝试的结果,是早期勉唐派绘画风格极具变化性与个性力的体现,体现了勉唐派早期的融合性和包容性。

五、小结

以上本文首先从梳理文献入手,廓清了扎西通美寺的历史沿革,明晰了杜康大殿壁画的最初绘制年代及内容,并对壁画现状进行了分析。经过图像特征的详细比对,发现杜康大殿十六罗汉壁画,其图像源自于永乐罗汉。然而它们之间并不是直接复制与再现的关系。十六罗汉壁画整体呈现出早期勉唐派的绘画特征,人物形象、风景与场景的选择、以及整体色调的选取上表现出了藏族画师明确的本土化倾向,罗汉体貌特征的表达、雪山辨经等地域性景观的呈现以及浓郁庄重的用色,使得画面在整体气质上有别于“永乐样式”罗汉画,体现了藏族艺术家在创作实践中的主观能动性。同时,扎西通美杜康大殿十六罗汉壁画具有明确的纪年,这在现有的西藏绘画遗存中是十分珍贵的,对于研究16世纪西藏绘画的发展特征有着重要的标杆作用。在西藏美术民族化、本土化的展现过程中,西藏传统绘画普遍展现出了多元融入以及本土化风格与面貌的主动探索,这体现了藏族文化及艺术宽广包容的胸怀。而这种面貌特征正是此阶段藏族艺术的可贵之处。