道艺和谐:雪康·索朗达杰的藏戏研究

2023-09-13旦增益西

旦增益西

雪康·索朗达杰在20世纪的拉萨,几乎无人不知、无人不晓,他因出众的艺术才华与幽默风趣的处世态度,广受拉萨市民的爱戴,在民间甚至将雪康·索朗达杰亲切地称为“雪康爸啦(ཞོལ་ཁང་པ་ལགས)”,意为“雪康父亲”或“雪康当家人”。雪康索朗达杰的一生颇具传奇色彩,在历经新旧西藏之大变迁,经济发展之大变革之时,他不改初心,严于律己,最终成就藏族艺术研究的又一高峰。雪康·索朗达杰的学术研究主要集中于藏族传统艺术方面,其中在藏族音乐层面的研究具有开创性的意义,特别是对藏族音乐理论体系的架构,成为20世纪藏族传统音乐研究领域最大的学术突破。藏戏作为藏族音乐的组成部分,也是雪康·索朗达杰所涉猎的重要研究领域,虽然他有关藏戏的成果较少,但这部分学术成果一经发表,亦成为奠定藏戏学术研究必读的基础之作。

一、雪康·索朗达杰的艺术人生

雪康·索朗达杰一生颇富传奇色彩,他既是艺术实践者又是艺术传播者,更是艺术研究者,多重身份使他的研究具备一种别样的“通透”感。雪康·索朗达杰丰硕的学术研究成果与他独特的生活经历不无关系,特别是作为“囊玛吉都”①民间囊玛堆谐表演团体,始于17世纪,20世纪初发展成拉萨民间最著名的民间音乐表演团体,在藏族传统音乐历史上占有重要地位,其传奇艺人阿觉朗杰、阿卜杜热玛、阿曼日等都为拉萨囊玛堆谐艺术的发展贡献了巨大力量。雪康·索朗达杰早年也是囊玛吉都的成员之一。成员的经历,更为他的学术研究奠定了坚实基础,并使其文章相较于同时代学者具有更浓的生活气息与人文关怀,特别是对于拉萨市井生活的细节描写,使雪康索朗达杰的文章不仅成为研究藏族传统艺术的重要文献,更使其成为研究拉萨市井生活、社会结构、节庆民俗的重要窗口。从雪康索朗达杰的人生轨迹来看,可以将其学术研究道路分为两个阶段,分别是青年的学习积累时期与中晚年的厚积薄发时期。

(一)青年时期的学习积累

雪康·索朗达杰于1922年在西藏拉萨出生,雪康是其家族的名称,雪康家族在西藏和平解放前是著名的贵族家庭之一,拥有较好的经济实力与社会威望,这个家族在当时的噶厦地方政府有多位任职官员,特别在19世纪初,索朗达杰的祖父雪康·顿珠平措更是当时闻名遐迩的噶伦之一。

雪康·索朗达杰幼年在山南琼结县的雪康庄园生活,因雪康庄园浓厚的艺术文化氛围,加之他对民间文艺的热爱,雪康·索朗达杰自幼就对传统艺术具有浓厚的兴趣,经常主动去观看各种民间艺术表演,7岁时就可以演唱各种民间小调。8岁时开始学习藏文等文化课程,并来到拉萨达尔康①拉萨著名私塾之一,“达尔康”即邮局,亦可理解为邮局私塾,主要教授藏文与基础数学等基础文化知识。私塾进行学习。在拉萨,酷爱艺术的雪康·索朗达杰可谓如鱼得水,这时的拉萨如同“歌舞的海洋”,囊玛堆谐艺术开始蓬勃发展,由阿觉朗杰等著名艺人组成的民间表演团体——囊玛吉都表演活动频繁,以觉木隆派为代表的藏戏表演也趋于成熟,而雪康家族中也不乏极具艺术天赋的长辈,兄长雪康·土登尼玛与表兄次丹旺久更是作为囊玛吉都的成员给予雪康·索朗达杰诸多影响。在这种家庭氛围的熏陶下,他开始与艺术结缘,并在阿觉朗杰等著名艺人处学习扎念的演奏技法,在其文章《我的艺术人生》中谈到:“在我13岁时,每天晚上放学都会有一名仆人拿着扎念接我回家,而我也是乐此不疲,每次都会弹着琴经过八廓街慢慢归家”,②雪康·索朗达杰.《我和我的艺术之路》(ཁོ་བོ་དང་ཁོ་བོའི་ས་རལ་འགོ་ལམ།) [J].西藏艺术研究(藏文版),1991(01):154-159.可见他在13岁时已经掌握基本的扎念演奏技法;16岁时雪康·索朗达杰来到官办学园“孜康”即噶厦政府审计部门进行学习,并在同年正式加入了囊玛吉都,此时传奇艺人阿觉朗杰便是囊玛吉都的主要负责人。他在囊玛吉都的这段时间里,广泛学习各类民歌和器乐演奏技巧,在学习扎年的基础上熟练掌握扬琴和胡琴等器乐演奏技艺,虽然年纪轻轻但已在拉萨小有名气。雪康·索朗达杰与囊玛吉都的独特缘分,使他以亲历者的角度观察了这一社会团体的独特风貌以及囊玛堆谐艺术的继承发展,以实践者的角度体察了传统囊玛堆谐的风格特点,其发表的《缅怀著名民间乐音家阿觉朗杰》与《详论“囊玛吉都”之历史发展》《论囊对堆谐的起源》等文章自然成为研究拉萨囊玛堆谐艺术最为重要的研究成果。作为积累艺术经验的重要阶段,雪康·索朗达杰早年在囊玛吉都学习以及在拉萨、山南、日喀则等地生活的经历,让他对传统文艺有了全面的认识,在其后期接受的部分访谈③尼玛次仁、次仁潘多.《藏族传统歌舞——访藏族著名艺术家雪康·索朗达杰教授》[J].西藏大学学报(藏文版),2007(02)、2007(03),在访谈中雪康·索朗达杰就卓舞、嘎尔、郭孜、囊玛堆谐等艺术形式进行系统的探讨,并提出早年的生活经历为后期的学术研究奠定了十分坚实的基础。中可以充分体现这一点。

除了囊玛、堆谐,传统藏戏艺术也在此时开始成为拉萨市民的精神娱乐主流,觉木隆派的成熟使藏戏艺术更具观赏性与娱乐性,而米玛坚赞等一众传奇艺人的出现,不仅提高了藏戏艺术的表演水平,还掀起了一阵偶像崇拜的潮流,在民间开始出现争唱经典唱腔的热潮,在社会上出现了很多如斋康马官格桑次仁④藏戏民间唱腔名家,生卒年不详。(བཀས་ཁང་ཆིབས་དཔོན་བསལ་བཟང་ཚེ་རིང)为代表的资深戏迷,这些戏迷不仅深谙表演之技巧,还能够在各种场合进行唱腔表演。在这种社会背景下,雪康索朗达杰也开始对藏戏产生了浓厚的兴趣,并对唱腔的演唱方面也进行了一定的学习。⑤1999(02):17-25.在该文末尾,作者提到了早年时与部分藏戏名家交往甚深,且进行唱腔学习的经历。

1942年雪康·索朗达杰从孜康毕业后来到萨嘎 (ས་དགའ་རོང)任职,虽然离乡供职,但他一直心系艺术,坚持随身携带扎年,并挑选具有一定艺术天赋的随从一同随行,其中不乏少数水平极高的唱腔演唱名家。1951年西藏和平解放后,雪康·索朗达杰担任向导之一迎接张经武同志一行入藏。1954年参加西藏歌舞团的筹备建设工作,并以领队身份带领学员前往北京演出,受到毛主席等党和国家领导人的亲切接见与高度评价。1956年他作为西藏代表参加在北京召开的中国音协会议,并被选举为常务理事,会议结束后雪康·索朗达杰在北京进行了为期4个月的现代音乐理论学习,这段时间的学习为其后期讲学与学术研究工作起了巨大作用。

雪康·索朗达杰此生注定要与艺术结下不解之缘。首先,家庭对他的影响是巨大的。雪康家族不仅具有较好的家庭条件,且家族中有多个极具艺术天赋的长辈,独特的家庭艺术氛围使他可以从小就接触众多本土的不同艺术形式;其次,当时的拉萨社会十分崇尚歌舞艺术,本土艺术在这一时期既有传承又有发展,社会的浓厚艺术氛围使歌舞艺术开始浸入百姓的日常生活,成为生活的重要组成部分。在这种家庭文化与社会潮流的共同影响下,加之雪康·索朗达杰自身独特的艺术天赋与广博的文化素养,成就了作为艺术家的雪康·索朗达杰。

(二)中晚年时期的厚积薄发

苏轼言:“有道而不艺,则物虽形于心,不形于手。”①(宋)苏轼.《书李伯时山庄图后》.道艺之和谐,并非仅存于艺术创作方面,在学术研究方面更是极为重要。雪康·索朗达杰早年丰富的生活与实践积累,为他的厚积薄发提供了珍贵经验。1978年,雪康·索朗达杰赴西藏师范学校(今西藏大学)讲学,开始进行传统艺术的抢救与教育、研究工作,也是从这时起正式开启了他的学术生涯。

当时的西藏师范学校可谓人才济济,除雪康·索朗达杰外,著名藏学家东嘎·洛桑赤列、原宫廷嘎尔乐舞团首席“嘎尔本”巴桑顿珠、嘎尔乐舞团成员扎西次仁皆是当时的任职教师,而雪康·索朗达杰也协同诸家开展了各项传统艺术的抢救工作,西藏师范学校也自然成为当时传统艺术复兴的主要“根据地”。雪康·索朗达杰入职西藏大学后,发现本土高校未开设文艺类课程,故先后从历史、民俗等角度研究授课方式,先后开设扎念演奏、音乐理论等课程,在进行教学工作的同时进行学术科研工作,撰写了多部具有划时代意义的学术著作。在此,有必要梳理雪康·索朗达杰所撰写、设计的部分重要学术成果。②其中包括雪康·索朗达杰发表的各类学术论文与专著,及其主持设计的课程教材,本文将按时间顺序进行排列。

1980年,雪康·索朗达杰撰写《缅怀著名民间乐音家阿觉朗杰》③雪康·索朗达杰.缅怀著名民间乐音家阿觉朗杰()[J].西藏群众文艺(藏文版),1980(01):46-51.一文,该文也是他撰写的第一篇学术文章,雪康·索朗达杰用这种方式纪念了这位在他人生道路上予以重大影响的传奇人物。在文中雪康·索朗达杰详细介绍了阿觉朗杰的艺术人生,并总结了阿觉朗杰对传统囊玛堆谐艺术发展做出的杰出贡献。

1984年雪康·索朗达杰撰写《浅论囊玛堆谐的起源》④雪康·索朗达杰.浅论囊玛堆谐的起源()[J].西藏研究(藏文版)1984(02):49-58.一文,在文中讨论了传统囊玛堆谐的起源与发展,认为囊玛堆谐皆是从阿里逐步向卫藏地区传播,并逐渐成为在本土文艺生活中占有重要地位的艺术形式。该文获得西藏师范学校学术研究二等奖。同年,雪康·索朗达杰参加中国少数民族音乐学会年会,并发表题为《歌舞的海洋》的演讲,该讲稿于1985年正式发表。①雪康·索朗达杰.歌舞的海洋()[J].载于知识浪花(ཤེས་བའི་ཟེགས་མ།)[M].北京:民族出版社,1985:28-46.该文主要结合歌曲实例对传统囊玛堆谐的起源与发展进行了讨论。

1986年雪康·索朗达杰设计“西藏音乐体系之练声课程”②雪康·索朗达杰.《西藏音乐体系之练声课程》()[J].西藏大学,1986.,以传统声明与音律明的角度,总结了传统的练声发音技巧,该教程获得学校授予的三等奖。1987年,他撰写《浅论藏族传统歌曲练声方式》③雪康·索朗达杰.《浅论藏族传统歌曲练声方式》()西藏大学学报(藏文版),1987(01),西藏文学艺术(藏文版),1988(04):63-69.,进一步阐释了传统声乐训练方式的本土理论基础与方法,其中很多方法对现阶段本土声乐专业教学仍具有重要参考意义。1989年,雪康·索朗达杰在《西藏叙事戏剧的产生与部分文艺知识》④雪康·索朗达杰.《西藏叙事戏剧的产生与部分文艺知识》(བ།).西藏大学,1989.一文中,首次提出了“叙事戏剧”的概念,该文成为其后期撰写《西藏音乐史》的重要理论基础。1989年雪康·索朗达杰编辑设计《囊玛堆谐发展史——结合八十首歌曲释意课程》⑤雪康·索朗达杰.《囊玛堆谐发展史——结合八十首歌曲释意课程》(),西藏大学,该课程以囊玛堆谐歌词内容为主要线索,论述了传统囊玛堆谐的发展历史,为学生学习囊玛堆谐的历史提供了重要参考教材。1991年撰写偏自传体文章《我和我的艺术之路》⑥雪康·索朗达杰.《我和我的艺术之路》(ཁོ་བོ་དང་ཁོ་བོའི་ས་རལ་འགོ་ལམ།)[J].西藏艺术研究(藏文版),1991(01):154-159.,记述了早年的学习经历,并总结了部分当时的科研成果,但这一文章仍未完整记载他本人早年的详细人生经历,文章内容相对简略。1992年,巨著《西藏音乐史》⑦雪康·索朗达杰.《西藏音乐史》(ག་གར་ཚངས་པའི་ཆབ་རན།)[M].拉萨:西藏人民出版社,1992.出版,该专著可以称为西藏历史上首部本土有关音乐史论的学术著作,该书就藏族传统音乐体系的形成与发展及各种音乐形式进行了系统的阐释与讨论,为后期传统音乐研究提供了重要参考依据。1993年撰写《有关囊玛歌曲》⑧雪康·索朗达杰.《有关囊玛歌曲》 [J].西藏大学学报(藏文版)1992(03):49-55.一文,梳理了囊玛艺术的产生与其艺术特征。同年又根据自己早年的学习经历与后期的调查研究,发表《详述“囊玛吉都”的发展历史》⑨雪康·索朗达杰.《详述“囊玛吉都”的发展历史》()[J].西藏艺术研究(藏文版),1993(02):1-17.一文,对起源于民间的专业艺术团体囊玛吉都的发展历程进行了详细的论述,特别是对20世纪初囊玛吉都的运作方式、团队结构进行了较为详细的记述,其中还记录了很多拉萨市井的社会风貌与民俗节庆内容,具有十分重大的历史学与民俗学研究价值,该文也成为至今研究囊玛吉都历史最为详细的文献资料之一。1991年发表《以囊玛扎拉西巴为例论囊玛的结构与特征》⑩雪康·索朗达杰.《以囊玛扎拉西巴为例论囊玛的结构与特征》(པ།)[J].西藏艺术研究(藏文版),1995(01):33-42.一文,从实践的角度对囊玛艺术的程式结构、节奏等特点进行了分析。1996年,发表论文《论雪域高原民族乐器果沃即扎年》⑪雪康·索朗达杰.《论雪域高原民族乐器果沃即扎年》(),西藏艺术研究(藏文版),1996(02):1-7.,其中就扎年的历史进行了论述,认为虽没有找到较为详细的文献记载,但可以肯定扎年流行于雪域高原已有千年的历史,主要由阿里向东部逐渐传播,并经过不同地区艺人的表演实践,形成了独具特色的地域化表演形态。1999年与2003年,先后发表有关藏戏研究的论文《浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术》①雪康·索朗达杰.《浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术》()[J].西藏艺术研究(藏文版),1999(02):17-25.与《论传统阿吉拉姆不同派别的风格与琼结卡卓宾盾扎西雪巴的起源》②雪康·索朗达杰,论传统阿吉拉姆不同派别的风格与琼结卡卓宾盾扎西雪巴的起源》(),西藏艺术研究(藏文刊),2003(02):9-29.,为藏戏研究提供了重要的学术依据。2009年,西藏人民出版社出版《雪康·索朗达杰文集》③雪康·索朗达杰.雪康·索朗达杰文集()[M].拉萨:西藏人民出版社,2009.,其中收录了雪康·索朗达杰12篇重要学术论文。④除以上论文外,雪康·索朗达杰还撰写有回忆录式文章《记前往迎接中央代表张经武同志时的一件事 》()一文,该文收录于西藏自治区政协文史资料研究委员会所编《西藏文史资料选辑》中。还著有《堆谐囊玛之起源》(),该文载于《藏学研讨会论文集》。

从雪康·索朗达杰的研究成果来看,他的研究主要集中于传统囊玛堆谐为代表的传统音乐层面,其中很多文章都具有重要的学术意义。雪康·索朗达杰的研究成果颇丰,但专门论述藏戏的内容比例较小,仅有4篇文章及《西藏音乐史》中的部分相关章节与藏戏相关的。

二、从艺术家的视角审视藏戏

雪康·索朗达杰有关藏戏的研究主要集中于对其主体戏剧“阿吉拉姆”的研究,研究内容很大一部分上是基于雪康·索朗达杰早年的耳濡目染的经历与实践基础,因而不同于其他学者偏艺术形态或偏史论的研究侧重,他的研究以全面而著称,其中有关藏戏的研究成果虽少,但藏戏作为一种文化线索,在他的多个著作中皆有体现。⑤如在《详述“囊玛吉都”的发展历史》一文中就记述了有关雪顿节藏戏演出的内容。

雪康·索朗达杰的藏戏研究可以分为理论、史论两个主要方面,理论层面看主要侧重风格化与音乐表演实践的研究;史论层面则集中于藏戏的起源与发展研究。从其现存的学术成果来看,有关藏戏的研究成果都集中产生于20世纪80年代末到21世纪初,这也是传统藏戏复兴的重要时期。

雪康·索朗达杰有关藏戏的学术成果中,藏戏史论的研究占有相当大的比重。其中最为重要的便是《西藏音乐史》中有关藏戏起源的章节与《论传统阿吉拉姆不同派别的风格与琼结卡卓宾盾扎西雪巴的起源》一文。与史论研究一样,雪康·索朗达杰对藏戏表演实践的理论研究也同样精彩,其《西藏音乐史》的声乐理论部分与《浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术》中有关唱腔艺术的论述,对传统阿吉拉姆的唱腔艺术研究具有深远的意义。下文将对雪康·索朗达杰有关藏戏的研究成果依据发表时间顺序进行逐个回顾:

(一)《浅论藏族传统歌曲练声方式》

《浅论藏族传统歌曲练声方式》一文虽然是对歌曲练声方式的分析,但其中的理论基础来自传统声乐表演实践与传统十明文化理论,故该文同样对阿吉拉姆的唱腔表演具有一定的指导意义。而该文章提出的实践理论,是后期《浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术》与《西藏音乐史》两部学术作品的重要理论线索,若想要对后面两篇有关藏戏的学术著作进行分析,就必须先对这篇文章进行学习。雪康·索朗达杰刚入职西藏师范学校时就已经开展了对本土音乐理论体系架构与实践的探索。1986年,设计的“西藏音乐体系之练声”课程其实就是这一研究实践的开端。1987年在西藏大学学报上发表《浅论藏族传统歌曲练声方式》一文,总结了部分的实践经验,并对撰写《西藏音乐史》奠定了一定的理论基础。

这一文章就现阶段藏戏唱腔表演实践而言具有积极的理论指导意义。首先,在民间戏班虽然保留有一套发声、练声训练方法,但这种训练方式多较笼统,如果雪康·索朗达杰的练声方式得到推广,肯定会具有很强的实践意义。其次,对于表演实践的研究来说,根据雪康·索朗达杰的这套理论可以反观藏戏或者传统歌曲的演唱技巧,并以此总结出部分表演理论。

(二)《西藏音乐史》

《西藏音乐史》是本土历史上首部有关藏族音乐史的研究专著,在藏族音乐研究领域具有重要地位。书中,雪康索朗达杰将各个藏族音乐形式进行分类总结,特别是将藏戏作为藏族传统音乐的重要组成部分进行了深入的讨论。《西藏音乐史》对藏戏的突出研究成果在于:

1.将藏戏归入十明体系的戏剧明之中,并提出藏族戏剧深受印度戏剧理论之影响;通过对历史发展的论述,认同自7世纪藏文创立再到历代赞普广译经典开始,十明文化便已经在雪域高原生根发芽,进而促成藏族戏剧理论早在8世纪便已在西藏滥觞。随后指出,本土戏剧理论的产生要追溯至11世纪,认为萨迦班智达所著《戏剧甚喜入门》⑦《》被视为本土首部戏剧理论著作,但这部著作至今仍未找到。的诞生,标志着本土戏剧理论的正式产生,而该著作也自然成为历史上首部由藏族学者所著的戏剧理论著作。关于戏剧理论的成熟,雪康·索朗达杰谈到萨迦政权时期《龙喜记》与《世喜记》两部印度剧本的翻译完成,进一步推动了本土戏剧理论的发展。

3.认为阿吉拉姆的发展并非一蹴而就,但究其起源应该是在1444年汤东杰布修建加桑曲沃日⑧ལགས་ཟམ་ཆ་བོ་རི།,西藏四大名山之一。铁索桥时期,并丰富于1449年修建杰布宫铁索桥⑨藏文原文为འཇད་པོ་གོང་བཀ་ཤིས་རེའི་ལགས་ཟམ།时期,雪康·索朗达杰在对这部分进行论述时特别提到了“温巴顿”的发展,认为“温巴顿”作为阿吉拉姆的最初形态是在仙女表演的基础上逐渐发展的,这种观点与洛桑多吉①著名藏戏研究学者,也是20世纪著名藏戏艺人,艺名“藏姆加沃”,曾在中央民族学院(现中央民族大学)任职。的观点形成了一定的区别。

4.在表演上,认为阿吉拉姆的表演方式与“金刚舞有着密切的联系”②雪康·索朗达杰.西藏音乐史[M].拉萨:西藏人民出版社,1992:16.,而身段与密宗手印之间的联系也是紧密的。这种观点与部分学者认为阿吉拉姆的表演与金刚舞表演无关的说法相异。

5.在戏曲表演理论层面,认为阿吉拉姆确是十明体系中戏剧明的组成部分,而阿吉拉姆的表演形态也遵循戏剧五支等表演理论。③雪康·索朗达杰.西藏音乐史[M].拉萨:西藏人民出版社,1992:22.

6.在音乐层面,前瞻性地提出了需要系统研究本土音乐理论的独到见解,并根据传统声明、词藻明、韵律明等相关学科中有关音律的叙述,架构了传统藏族音乐体系的雏形。并阐释了阿吉拉姆唱腔表演技巧“贞固”(མགིན་ཁག)与“久固”(འགར་ཁག)等演唱技巧的区别与特征。

7.首次结合苯教的相关历史文献,对戏剧的产生进行了讨论,其中引用《金苯门金光宝辉》中对各种拟兽舞蹈的叙述,认为藏族戏剧萌芽于远古时期,经过叙事文学的发展与印度戏剧理论的影响,在后期逐渐形成成熟的戏剧形式。

(三)《浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术》

该文发表于1999年,从传统藏族音乐理论的角度对阿吉拉姆的唱腔艺术进行了分析,是对他所架构的藏族音乐理论体系的完善与对戏剧层面的深入。我们在谈到此文的学术观点时,必须要对《浅论藏族传统歌曲练声方式》与《西藏音乐史》进行一定的联系,因为这3部作品的理论基础是相同的,而且“三音根” “五韵论” “发声八部”是贯穿于这3部作品的理论基础。

1.文中,进一步提出了“三音根”“五韵论”“发声八部”的理论不仅适用于歌曲演唱,还适用于传统戏剧唱腔的观点,并通过记谱的方式阐释了“三音根”“五韵论”“发声八部”与唱腔演唱之间联系紧密,特别是在记谱分析时对传统唱腔中的“久固”“贞固”的重要性进行了讨论,并对音的变化与“贞固”的运用根据“五韵论”的理论进行了细致的分步阐释,认为“五韵论”在实际演唱时要根据所唱唱词的尾音进行演唱,要与其尾音相符合。并提出:“传统藏戏唱腔的演唱理论与各个声明理论与乐论理论最为相符,故怀疑传统藏戏唱腔实际上是远古藏族先民的某种歌舞形式之一”④雪康·索朗达杰.浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术()[J].西藏艺术研究(藏文版),1999(02):17-25.的学术推论。

2.介绍了5位出现于20世纪20—60年代的民间藏戏唱腔名家的生平及历史上首次传统藏戏唱腔唱片的录制活动。

1942年,英国人在拉萨首次将上述几位名家的唱腔录制成了唱片,并在拉萨进行了唱片的推广。虽然这些珍贵的音频资料大多已无迹可寻,但根据流传下来的部分遗存⑤文中显示雪康·索朗达杰辗转多方,收获部分珍贵音频资料,并将这些资料捐予西藏大学艺术学院。,可以发现上述名家具备高超的演唱技巧、独特的艺术风格及强烈的艺术感染力。这5位名家分别是敏珠·土登杰布⑥敏珠·土登杰布()19世纪末—1962年,西藏拉萨人,近代藏戏名家,以熟练掌握各派表演技巧而闻名。其后期担任噶厦政府藏戏主管并整顿民间戏班,使民间戏班在其在任期间获得巨大发展。、阿古顿巴(洛桑次仁)①洛桑次仁()(生卒年不详),艺名阿古顿巴,是近代著名藏戏艺人,以表演喜剧人物与讲笑话出名。因唱腔出色被时任摄政热振呼图克图召至寝宫任为“御前艺人”,其后期加入觉木隆戏班。、阿玛次仁②阿玛次仁(ཨ་མ་ཚེ་རིང་།)(1917—1984),墨竹工卡人,觉木隆戏班成员,其后期任西藏自治区藏剧团副团长、西藏戏剧家协会名誉会长。、强巴桑达③强巴桑达(བམས་པ་གསང་བདག)(生卒年不详),为近代藏戏唱腔名家,原为林周县甘丹曲廓林寺僧人,因唱腔出色被时任摄政热振呼图克图召至寝宫任为“御前艺人”。、斋康马官格桑次仁④格桑次仁(བཀས་ཁང་ཆིབས་དཔོན་བསལ་བཟང་ཚེ་རིང་།)(生卒年不详),拉萨堆龙人,为贵族世家斋康府的马官。虽非专业藏戏演员,但因唱腔出色而闻名,师从敏珠·土登杰布。。雪康·索朗达杰通过简要介绍这些唱腔名家的生平,进一步证明了20世纪初传统藏戏在民间的广泛流行。

文中对各个派别的唱腔进行了一定的总结,这部分内容与《论传统阿吉拉姆不同派别的风格与琼结卡卓宾顿扎西雪巴的起源》一文中的总结相同。文末谈到了传统唱腔的记谱与唱词,认为传统藏戏唱腔具有很强的随意性,从而产生同一首唱腔可以在不同演员的演绎下在时长、音高等方面出现区别、特别是传统唱腔不定调以及记谱的方式必定无法完整记录传统唱腔等问题。还提出在当今的文艺工作者当中,很多人因不懂藏文或因藏文水平较低之故,便不去学习这些珍贵的理论知识,甚至有人根本不知道本土拥有完整成熟的相关理论的令人遗憾的状况。

(四)《论传统阿吉拉姆不同派别的风格与琼结卡卓宾盾扎西雪巴的起源》

这是雪康·索朗达杰有关藏戏研究最为重要的一篇文章,篇幅较长,主要讨论了阿吉拉姆的起源及其系统中各个派别的表演特征,并以“宾顿巴”的表演程式为切入点,分析了扎西雪巴的起源。该文的突出观点如下:

1.进一步阐释了阿吉拉姆的起源,认为起源于1444年汤东杰布建立曲沃日铁索桥时期。文中的记述与民间的口述几乎一致,认为当时汤东杰布为了募铁,从门徒中挑选7名貌美女性进行歌舞表演,便是阿吉拉姆的雏形。1449年修建杰布贡铁索桥时,汤东杰布在“仙女表演”的基础上增加温巴、甲鲁两个角色,使阿吉拉姆逐步形成完整的演出程式。雪康·索朗达杰在文中还谈到了一部重要的著作,即由铁桥活佛旦增益西伦珠⑤第八世铁桥活佛,为16世纪人士,生卒年不详。所撰写的《汤东杰布本生传》⑥雪康·索朗达杰在文中谈到,在幼年时在加桑曲沃日寺中浏览过这部著作,并在其中看到了有关阿吉拉姆的内容记载,但因年幼并未在意具体内容。,述及该文献为手抄写本,原先藏于加桑曲沃日寺中,后因政治动荡消失于历史的尘埃中。根据雪康·索朗达杰的回忆,在该手抄本中不仅记述了有关阿吉拉姆的内容,而且当中的相关记述与当时的民间口述⑦即文章中谈到的加桑渡口的船夫罗萨所讲的传说。十分吻合。

2.在表演实践方面认为,现阶段的阿吉拉姆表演遵循戏剧五支的表演理论。

3.在文中就阿吉拉姆四大流派的表演风格进行了总结,与《浅论传统阿吉拉姆唱腔艺术》一文的内容几乎一致,但也有部分延伸,这也是此文的一大亮点。对阿吉拉姆系统进行了以觉木隆派与江嘎尔派为主的风格对比,认为两者作为极具代表性的表演派别,其风格区别在与以下三点:1.方言。觉木隆派操“卫”即以拉萨为中心的中部地区方言,而江嘎尔派使用后藏方言。2.唱腔风韵。江嘎尔派唱腔舒缓优美,多为长腔;觉木隆派唱腔精短干练,多为短腔。3.唱词。江嘎尔派的唱词多为散体,而觉木隆派唱腔多用韵体。⑧从这种对比研究可以引申出以觉木隆派为代表的“卫朝”即中部地区风格与江嘎尔派为代表的“藏朝”即后藏地区风格的重要区别。其次,对四大流派进行逐一分析,从各个戏班的历史着眼对表演形态进行了总结。在觉木隆派部分,在讨论其产生历史的同时,加入了很多阿吉唐桑与米玛坚赞的传奇故事,这些故事为后期人们研究觉木隆派特别是这些传奇人物的生平提供了许多有用素材。关于觉木隆派的艺术风格,雪康·索朗达杰认为,其唱腔还是以加入衬词的韵体为主,在演唱技巧上讲究“贞固”的运用,且在表演节奏方面相比其他流派更为紧凑热烈,身段更为丰富与成熟;在剧目层面,觉木隆派将《卓娃桑姆》《白玛文巴》《苏吉尼玛》视为其艺术风格的代表性剧目。在江嘎尔派部分,雪康·索朗达杰引用萨迦班智达《乐论》中关于男女声辨的论述,认为江嘎尔派的唱腔可以根据唱腔的风格辨别两性角色,这是江嘎尔派最为典型的音乐特征,而《曲杰诺桑》《甲萨白萨》《囊萨文波》是其代表性剧目。在迥巴部分,雪康·索朗达杰基本肯定民间口述中将迥巴派视为汤东杰布所建立的最早戏班的说法,并认为迥巴派的风格特征在于该派主要使用上部地区①藏语中称为“堆”,即指位于雅鲁藏布江上游的多个地区,雪康索朗达杰在文中也使用“阿里方言”进行指代。方言,鼓点轻快简便,唱腔丰富多样,而《顿月顿珠》《囊萨文波》为流派的代表性剧目。在湘巴部分,雪康·索朗达杰认为该派的演出风格呈现出多样化的风格特征,与迥巴派的鼓点身段有部分相似之处,因所处地理位置靠近拉萨,其唱腔风韵也开始具有了与觉木隆派近似的特点。该流派虽然能够表演《智美更登》《甲萨白萨》《囊萨文波》等剧目,但《智美更登》为其最经典的保留剧目。

4.就“琼结卡卓宾顿扎西雪巴”为切入点,在文章中引入该戏班温巴顿部分的大量唱词与念白,为后人研究宾顿扎西雪巴表演程式提供了珍贵的文字依据,雪康·索朗达杰根据这部分唱词内容与民间口述,认为扎西雪巴这种艺术形式起源于17世纪即第五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措时期,这与其他学者普遍认为扎西雪巴起源于汤东杰布时期的观点有所区别。文中用以下论据对这一观点进行了论证:根据当地老人与艺人口述,扎西雪巴起源于第五世达赖喇嘛被认证为转世灵童时期,“第五世达赖喇嘛于第十绕迥火蛇即1617年,在琼结县宗雪德巴森康出生,但因藏巴政权的各种干预,灵童认证活动一直未能顺利进行,直到1622年在第四世班禅额尔德尼洛桑曲坚的全权负责与拉萨三大寺的极力争取下,五世达赖喇嘛6岁时才得以顺利获得认证,认证当天在其出生地宗雪德巴森康进行了隆重的庆祝仪式,这时来自宗雪南面村落一户人家的兄弟7人,头戴与‘哲噶’相似的白色面具,以吉祥的话语为演出内容进行了庆祝表演,至此琼结卡卓宾顿扎西雪巴这一称谓正式形成”②雪康·索朗达杰.论传统阿吉拉姆不同派别的风格与琼结卡卓宾顿扎西雪巴的起源()[J].西藏艺术研究(藏文版),2003(02):9-29.。随后,文中又例举很多扎西雪巴的唱词,并与当时的历史背景、历史事件进行联系,认为从上述民间口述与表演内容密切的关联来看,基本可以确定“琼结卡卓扎西雪巴”产生于公元17世纪初。

在文中,雪康·索朗达杰又对部分不同的学术观点进行了回应。1.对扎西雪巴称为“བཀ་ཤིས་གཞས་པ”即“吉祥歌者”的说法进行了反驳,认为该称谓是对历史与扎西雪巴的表演形式缺乏了解的错误论断:“扎西雪巴”的名称与其起源地“琼结宗雪”有着密切的联系,“雪巴”(ཞོལ)一词在藏文中通常指代位于山脚或城脚的村镇,如将布达拉宫脚下的社区称为“雪”一般,五世达赖的出生地因位于琼结宗脚下,也被称为“宗雪”,而在五世达赖出生地进行庆祝性表演的琼结卡卓宾顿扎西雪巴也来自宗雪前的村落,故该团体被称为“扎西雪巴”。2.就扎西雪巴是根据五世达赖喇嘛梦境内容所演的说法进行了反驳。雪康·索朗达杰根据自己早年的经历与后期得到的关于“哲布林供养舞”①《东噶藏学大辞典》[M].参见东噶·洛桑赤列编纂.北京:中国藏学出版社,2002:1574.的表演手册,确认该种观点与五世达赖梦境所成的表演形式为“哲布林供养舞”发生了混淆。3.反驳了部分学者根据桑耶寺壁画上绘有体现扎西雪巴表演的内容认为扎西雪巴起源甚早的观点,并再次提到扎西雪巴是在五世达赖时期形成,并在“哲噶”或名为“白面具”的艺术形式上逐渐发展的。文中谈到桑耶寺虽具有悠久的历史,但桑耶寺在历史上经历多次修复,西藏和平解放前的最后一次大修是在“1939年热振摄政时期,地方政府委任台吉先卡瓦为工程总管进行维修工作,当时我大概18岁,家父雪康·顿珠多吉也时任地方政府建筑总管一职,在家父前往桑耶寺、昌珠寺等寺院监督佛像饰品修复工作时也带我一同前往,当时看见桑耶寺主殿年久失修,其“外无墙内无柱幻化殿”几乎是完全重建的,特别是壁画因遭受长期雨水侵蚀已经变得无法辨认,虽然在修复前进行了临摹,但已经遭受了很多破坏”②雪康·索朗达杰.西藏各藏戏流派的艺术特征与琼结扎西雪巴藏戏的起源()[J].西藏艺术研究(藏文版),2003(02):9-29.,“桑耶寺修建于赤松德赞时期,从宗教的角度来看其壁画内容与莲花生大师的关系应该是密切的,但时任工程总管的台吉先卡瓦不仅偏向格鲁派,而且是出了名的教派偏袒者,因而在壁画绘制方面出现了很多流言蜚语。且修复壁画时总会在原有基础上加入当时的政治、经济、文化名人等内容,因而将所有壁画认为是古代的这种说法是不切实际的。当时也并不能说壁画中没有包含古代的内容,在大殿二层东北角的壁画中就出现了部分身穿肩帔与不穿肩帔的扎西雪巴人物,其中有一人表演的形式,也有少数三四人共同表演的部分,看特征,其绘制年代应该不会很早,人物面具与当时的哲噶面具大同小异。”这一观点在后期得到了如音乐学者格曲等若干学者的支持。关于扎西雪巴是在“哲噶”或“白面具”任意艺术形式上发展的观点,雪康索朗达杰谈道:“在民间有将扎西雪巴称为‘白面具’的习惯,故我怀疑早年间在本土是否还存在一种相似于哲噶的,名为白面具的庆祝性表演形式。因哲噶与白面具都具有吉祥的涵义,且其白色面具对应四业③增怀息诛四业。中的静业,故五世达赖喇嘛时期在上述任意两种艺术形式的基础上,发展出了琼结卡卓宾顿扎西雪巴这一艺术形式,这是我的一种新的观点希望学者们进行探讨。特别是后期在雅砻与尼木等地都出现了以扎西雪巴所命名的表演团体,但这些团体没有一个与琼结卡卓宾顿扎西雪巴一般位于某个山脚或某个城下。特别是扎西雪巴所使用的面具与哲噶的面具一模一样,且扎西雪巴在描述面具时会说:温巴头戴的山羊皮面具是汤东杰布之样貌,这种描述面具的说法与哲噶说唱中:‘头顶日月轮是莲花生大师的样貌’的说法极为相似,再如扎西雪巴的温巴唱词中会出现‘我等驾到,从日出之地驾到,东方暖日令人倍感舒适’,这与哲噶说唱中‘哲噶我今晨到来’的唱词也具有相似之处。”①雪康·索朗达杰.西藏各藏戏流派的艺术特征与琼结扎西雪巴藏戏的起源()[J].西藏艺术研究(藏文版),2003(02):9-29.

除此之外雪康·索朗达杰还对扎西雪巴表演过程中的各种表演形态进行了分析,并反驳了部分学者认为扎西雪巴演员在进行表演时嘴中呼喊“哎哈哈”的声音为拟兽表演的观点,他认为这种呼喊声具有深意,“哎”代表惊叹,“哈哈”表示因喜大笑,这点与哲噶也有相似之处。

(五)《论八大藏戏之渊源》②雪康·索朗达杰编著.雪康·索朗达杰文集()[M].拉萨:西藏人民出版社,2009.

这篇文章收录于《雪康·索朗达杰文集》之中。该文充分引用著名藏学家霍康·索朗边巴的《八大藏戏源流明镜》③霍康·索朗边巴.霍康·索朗边巴选集(藏文)[M].北京:中国藏学出版社,2018.一文的精华部分,并在其基础上就新编戏剧的表演与创新进行了论述。

文章主要可分两个部分,一为对霍康·索朗边巴文章精华部分的整体引用,即对八大剧目原型的溯源讨论;二为雪康·索朗达杰对现阶段改变剧目的部分观点。整体引用《八大藏戏源流明镜》一文的原因在于,雪康·索朗达杰完全肯定霍康·索朗边巴的研究成果,并完全认同文中关于传统八大藏戏剧目起源的所有观点,并在其基础上提出在改编传统剧目方面的部分建议。雪康·索朗达杰认为,首先需要批判性地看待传统剧目,在不失传统民族文化特质的基础上进行适当改编;第二,要善于提取精华,将每个剧目人物最经典的唱腔提取出来;第三,改编要与民族音乐理论相适应,创造出内容紧凑、让观众喜闻乐见的艺术作品。

三、予后人丰硕遗产

雪康·索朗达杰的藏戏研究成果,为后人提供了极为重要的思考路径与丰硕的文化遗产。

首先,雪康·索朗达杰的研究体现合理的藏戏系统架构。他虽未对藏戏系统或划分上发表过相关文章,但纵观其学术著作,可以发现他对于藏戏系统的架构有着较为成熟的思考。

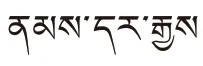

(1)如上文所述,雪康·索朗达杰在《西藏音乐史》中提出了叙事戏剧的概念,而叙事戏剧又可分为“示意戏”即叙事文学与“可观之戏剧”即具有实际表演形态的戏剧两个部分,笔者认为这种提法是讲究的,且具有一定的学术意义和合理性。《西藏音乐史》成文时正值藏戏研究不断发展的深化期,很多学者都发表了有关藏戏的划分与藏戏系统架构的研究文章,但所争论的问题无非是对名称的界定与方言戏剧的界定等方面,且至今未能形成一个适用的分类方式。不同于这一时期学者的思考方式,雪康·索朗达杰直接提出了“叙事戏剧”的概念,将整个藏族戏剧用叙事戏剧进行概括,在他的学术语境中叙事戏剧指代整个藏戏系统而非某个戏剧形式,叙事是其根本属性。此外,对于其示意戏剧与可观之戏剧的划分更具有对本土文化背景的充分考量。在上文已经提到示意戏剧可以理解为叙事文学,叙事文学在本土既可以理解为存在于文字中的文学作品,亦可以将其理解为如喇嘛玛尼、格萨尔王说唱般的说唱文学形式。相较于文字中的文学作品,口头叙事文学因本土特殊的传承形式使其具有与叙事文学作品相当,甚至超过叙事文学作品的巨大体量,而在长期的发展过程中,叙事文学与说唱艺术的结合,让叙事文学开始带有戏剧化的表演特征,促使叙事文学作品成为戏剧形式发展的重要基础。故而从这一角度思考,叙事文学在本土在很大程度上可以理解为口头叙事文学即说唱艺术。说唱文学对于传统藏戏的影响是巨大的,特别是如喇嘛玛尼等叙事诗体口头文学作品的出现,使传统藏戏拥有了文学层面的支撑。而雪康·索朗达杰也肯定了具有实际演出的戏剧是在这种叙事文学的基础上产生的。这种划分方式提供了一种新的思考路径,便是以戏剧本身的性质进行划分,根据雪康索朗达杰的逻辑分析,如朗达羌姆、夏巴贡、南木特等戏剧形式皆可以被列入可观之戏剧之列。

根据雪康·索朗达杰的学术思想,可以将藏戏的系统总结为如下:

其次,为藏戏音乐研究提供本土的理论基础。雪康·索朗达杰架构了较为初步的本土音乐理论体系,这种音乐理论体系继承萨迦班智达《乐论》,又在其基础上与现代西方音乐理论进行了结合,可谓开创了本土音乐理论建设的先河。萨迦班智达《乐论》又直接受到与旃陀罗阔米的《乐论》以及古印度其他声明理论或音乐理论的影响,故而雪康索朗达杰的音乐理论体系可以说是在古印度音乐理论基础上,结合现代西方音乐理论,并以本土的视角进行了延伸探索的结果。特别是其中对戏剧音乐的部分论述,对藏戏音乐研究提供了本土理论基础的支撑。

再其次,开启了对藏戏唱腔表演实践的研究先河。对于艺术实践的研究一直是藏戏研究较为薄弱的一环,而雪康·索朗达杰因早年学习过唱腔的演唱,使其在研究过程中充分运用早年学习唱腔的实践经验,对唱腔的演唱技巧层面进行了部分探索,并得出了如“三音根”“五韵论”“发声八部”等理论基础,这些探索为唱腔演唱的表演提供了有效的理论支撑,更进一步拓宽了有关唱腔表演的研究视野。

四、结语

2007年,雪康·索朗达杰与世长辞,享年85岁。这位本土艺术巨匠在其长达近1个世纪的传奇人生中,为后人留下了丰硕的学术成果,这些学术成果不仅浓缩着他的智慧与汗水,更包含老一辈学者对晚辈的谆谆教诲。雪康索朗达杰对藏戏的研究虽然仅仅是其学术研究成果的冰山一角,但在这有限的藏戏研究成果中,解决了很多学界未能解决的重要问题,提出了具有前瞻性的学术推论,并以包容的态度寻求学界的共同探讨。

如果要对雪康·索朗达杰的治学态度进行总结,谦逊、犀利应该是最为恰当的词汇。雪康·索朗达杰的学术成果在给予我们诸多启发的同时,当然也存在部分学术问题需要继续探讨,如扎西雪巴的起源,以及叙事戏剧是否可以作为藏戏系统的总称等。解决这些问题并非易事,现阶段藏戏研究开始进入“后集成”时代的理论深化期,除藏戏艺术文化层面的研究外,有关其戏剧形态、戏剧史论、戏剧生态,特别是戏剧表演实践的研究亟需学界进行补充和突破。希望雪康·索朗达杰的学术之路激励我们所有人如雪康索·朗达杰般精进向前、严谨治学,更希望藏戏界可以出现更多像雪康·索朗达杰一样的“道艺和谐”之人,照亮藏戏研究的未来之路。