指向思维品质提升的整本书阅读教学策略

2023-09-13徐静

徐 静

整本书阅读是《普通高中语文课程标准(2017 年版2020 年修订)》规定的课程内容,是实现语文学科核心素养的重要载体。课程标准明确指出要“通过在课堂上学生的语言学习与语言运用,获得形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维等方面的发展,同时将思维的深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性作为重点来发展学生的语文核心素养。”因此,基于思维发展视域下整本书阅读教学设计,需要立足于学生思维品质的提升,寻找有助于学生思维发展的阅读教学策略,探索能促进思维能力的教学路径。《谈美》一书是朱光潜先生的美学理论著作,它建构了一个基础且完整的美学理论框架,介绍了一系列美学理论,在提升学生的思维品质方面大有裨益。笔者试图结合自己的教学实践,以《谈美》为例尝试在整本书阅读教学中将思维训练落到实处。

一、系统梳理,立足于思维深刻性的专题设计

思维的深刻性指的是个体思维活动中的广度、深度和难度,其主要表现为能深入挖掘事物的本质,探寻规律,进行分析和综合、比较和分类、抽象和概括、逻辑和推理。思维的深刻性集中在概括能力和逻辑推理能力两个方面。

作为文艺美学理论著作,《谈美》有具有思维严谨、逻辑清晰,学理性强的特点,主要体现为概念说明的丰富准确,观点证明的理性推演、段落章节的逻辑关联、理论框架的清晰架构,事实材料的充分合理,论证阐述的充分有效,事理关联多维透视、证技巧的多样呈现,研究方法的科学严谨等,这些特质共同展现了学术研究者缜密的逻辑思维能力。

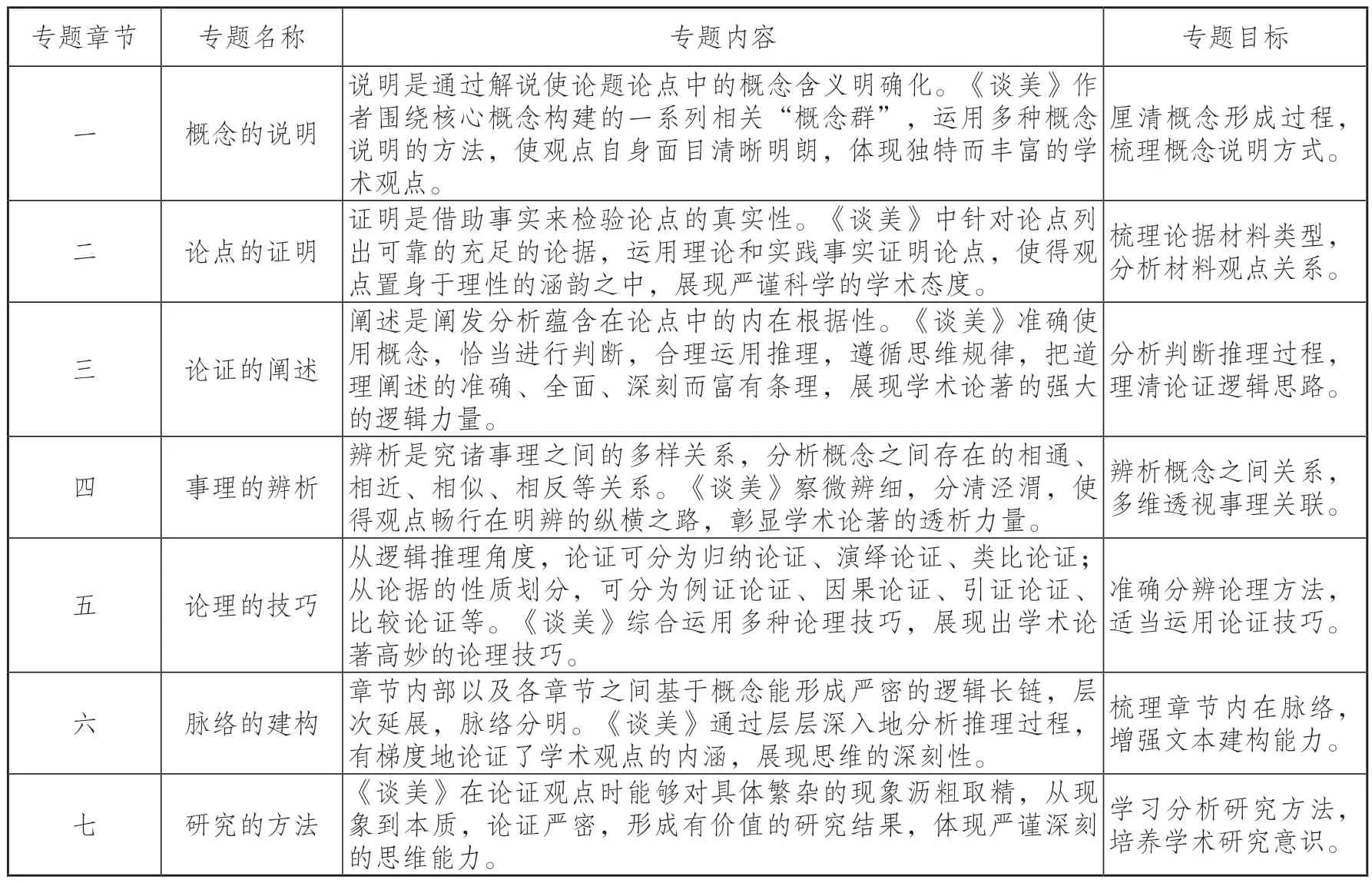

在《谈美》整本书的阅读教学过程中,教师设计了指向于逻辑深刻性训练的阅读专题,借助学术论著的逻辑思维方法,围绕议论性文体论证要素开展专题设计(见表1),确定专题内容,明确训练目标,以此引导学生进行系统梳理、归纳、比较、分析,寻觅思维轨迹,培养综合概括能力和逻辑思维习惯,提升思维的深刻性。(见下页表1)

表1 《谈美》阅读专题设计

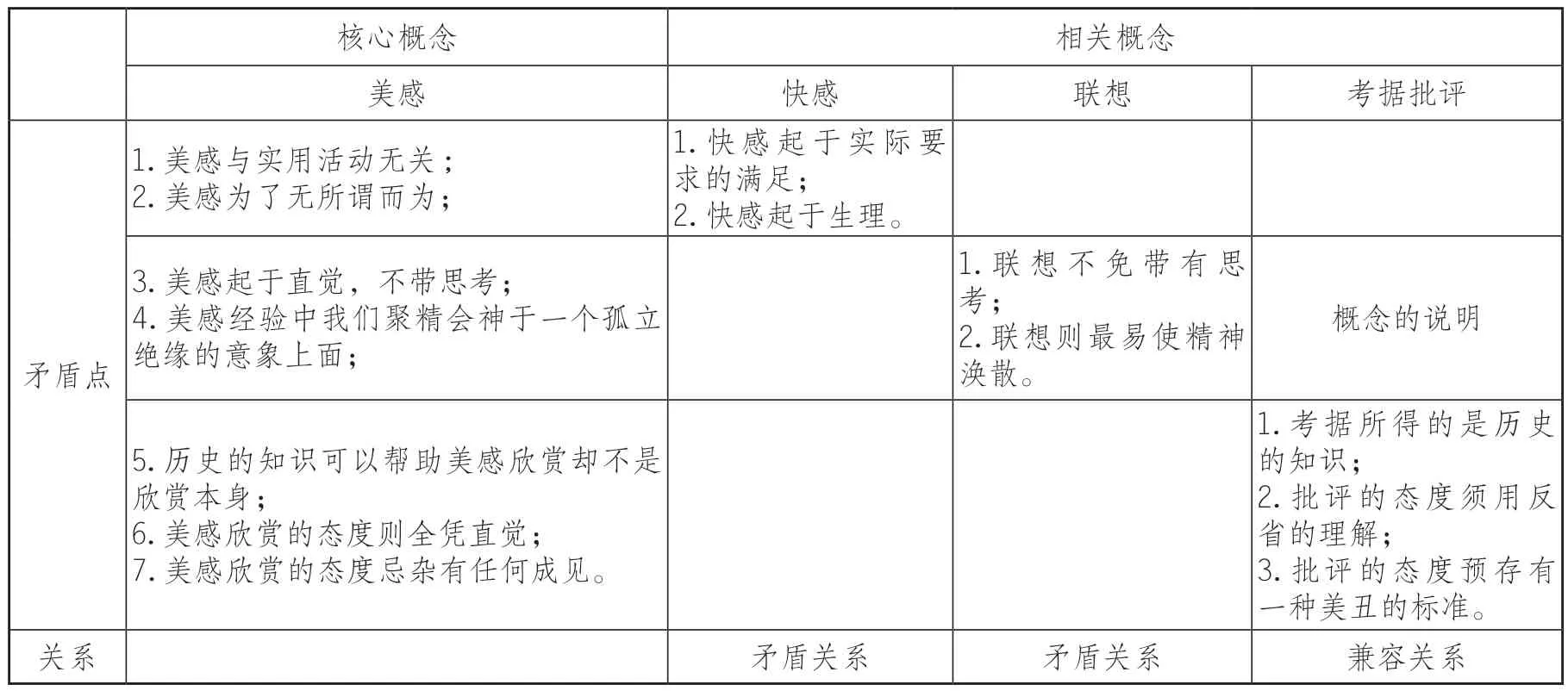

表2 美感、快感、联想、考据批评概念辨析

《谈美》15 个章节各自独立又相互关联,构成一个环环相扣的逻辑长链,围绕“美”这一主概念,分别阐述了“美感”“艺术欣赏”“艺术创造”“人生艺术化”四大问题,同时依据议论性文体中诸如“概念的说明”“论点的证明”“论证的阐述”“事理的辨析”“论理的技巧”“脉络的建构”“研究的方法”、“精准的表达”这些论证要素进行学术阐发。围绕这些关键要素,进行专题分类,设计出表中呈现的专题内容,整合学习内容,强化专题训练,每个专题目标都指向于思维品质的逻辑性严密性。

比如围绕“事理的辨析”专题学习核心内容及目标,可以设置以下学习任务:1.梳理每个章节的核心概念和相关概念;2.明确不同概念之间的“矛盾点”;3.辨析核心概念和相关概念之间的关系;4.厘清概念形成过程,梳理概念说明方式。《谈美》前三章对美感产生的条件进行了分析,学生从中提炼出“美感”这个核心概念,以及相关的三个概念“快感”“联想”“考据批评”,并其进行了梳理、分类、辨析,形成了以下思维成果。

以理论性、专业性见长的学术论著有着自成一体的学术话语体系,教师与其空洞的传授抽象的逻辑论证知识,不如在阅读教学中进行专题设计,提供思维路径,引导学生进行系统的、完整的、有意义的思考,营造思维的场域,学生的思维品质必然能得到相应的提升。

二、迁移阅读,立足于思维灵活性的阅读策略

思维的灵活性指的是善于根据变化的语境、情境等外界形式有效地转换思考角度,灵活应对思维活动中的种种变化。它集中表现于在思维过程中,思维结构灵活、多样、多变,思路能及时地随着情况不断转换与适时变通,能从多角度、多方向、多侧面、多层次、多结构去思考问题、分析问题、解决问题,使得思考维度更为广深,延展性与伸缩性更大。灵活性来自发散思维和求异思维。但求异哪儿来,应该来自迁移。迁移能力是思维灵活性更为本质的表现。

总体来说,整本书的文化视野更开阔,内容含量更丰富,思维方式更复杂。整本书阅读教学培养的是一种宏阔、复杂的思维方式。从《谈美》的内容与主题看,它是美学与人、社会、艺术、审美还有思维的文艺理论研究,也与认识、存在、实践、审美、思维、心灵、语言等有关。因此,在阅读策略的选择上,教师应该整合多种阅读元素,重视多向的拓展延伸,以实现由由浅到深、由点到面、由近及远、由象至质的迁移。

1.“思接千载视通万里”的顺向迁移

顺向迁移,即沿着问题的正向思路及其走向,按一定的逻辑规律展开推理与判断,在肯定其见解的正确性、合理性与科学性之前提下,揭示其论点的有效性,彰显其论证的逻辑性,从而获得问题应有的答案或结论。顺向迁移以已有的观点为原点向前推进,核心是一种实证过程。

比如围绕《谈美》中提到的“移情”观点,教师引导学生充分调动自己的生活储备、知识储备,展开深入理解。学生通过研讨,提出更深入的理解:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”原来,此非事物实观,而是我们心有所向,举目得见花繁草衰,便将难抒之情寄予物候,将自我心志栽于物之土壤,从而赋予事物一层特殊的“主观”属性。而这一层“主观”属性,正是我们与外界沟通的桥梁。

感受文本——理解文本——洞见文本——再创文本的思维过程,其实就是一个多元视野的阅读思维过程,顺向的阅读迁移使得学生在阅读过程中拓展了思维空间,挖掘思维深度,提升思维品质。

2.“横看成岭侧观成峰”的逆向迁移

逆向迁移,即对已成定论的观点理论从相反对立的方向延伸发展,从问题的反面或否定的方向构建关联,从而发现新的见解。逆向迁移有利于克服自身所固有的思维定式,是一种指向于批判性的阅读策略。

如《谈美》第四章有关“美感”与“联想”的辨析,作者认为联想会妨碍美感:“在美感经验中我们聚精会神于一个孤立绝缘的意象上面,联想则最易使精神涣散,注意力不专一,使心思由美感的意象旁迁到许多无关美感的事物上面去。”对此,教师设计序列问题引导,启发学生进行逆向思考:联想一定是妨碍美感的吗?如何肯定联想一定是迁移到无关美感的事物上去的呢?联想对于美感的传播就一定毫无价值吗?这些问题从语义和经验的角度进行逆向迁移,其核心是以敢于质疑的精神,打破常规思维模式发现问题、思考问题、解决问题。学生经过探讨、思考,形成了以下的阅读成果:美感的最大价值体现在其完全孤立时依旧能让人感受到美,而联想却是联系了其他客观事物后产生的,其价值并非仅仅体现在美感本身,甚至过多的情感会消减观赏所享受的美感。但联想也并非与美感完全对立,联想本质上是美感的衍生物,可以说美感本身引导出了联想,美感能将其价值辐射于其他客观事物上而产生了联想,所以联想是美的价值的另一种体现。从审美者角度看,联想确实会妨碍美感,但从产生美感的事物角度考虑,联想可以让其价值更加多元化,让其不仅仅只有美感这一种价值,联想在美感传播与交流方面功不可没。

把学生置于“反向”与“异常”的思维悖论中,引导学生克服思维定势,抛弃由习惯和经验酿成的僵化思维认知,有助力于创造思维能力的培养。

3.“它山之石可以攻玉”的侧向迁移

侧向迁移,是指将视野向其他领域拓展,将经验向新的情境迁移,由此及彼、学以致用,包括同类异质、时间空间、课内课外等多向多维的迁移,这是一种立足于跳出本领域,克服线性思维的思维方式。

比如在《谈美》教学中开展一系列的迁移阅读:(1)同类文本迁移——参读相关的美学或文艺学著作,寻找不同理论之间的异同和联系。比如围绕“美与自然”这个美学概念,学生举证宗白华《美学散步》中“山水虚情化”的理论,叶朗《美学原理》中“自然的人化”的理论来对应比较,分析异同,以此来加深对问题的认识和理解。(2)异质文本迁移——联读统编教材中的文学类文本,运用美学理论对文学作品予以批评。如《红楼梦》中黛玉葬花之吟的“移情”体现,《琵琶行》中描绘琵琶声的“联想”之效。(3)课外拓展迁移——将阅读视域从课内延伸到课外。(4)不同媒介迁移——从电影、绘画、音乐、建筑等其他艺术门类中寻找相关性,进行跨媒介阅读。有学生从园林建筑艺术的角度生发“创造与格律”的美学理论:中国园林在景物上主要摹仿自然,这是规范律,可是扬州园林有着自己的共性,比如二层的楼廊是最凸显的存在,对于各个园林而言,就有着新的格律,新的创造。这些园林特色是当时的人自身不同情感的体现,这便是在遵守格律的情况下,通过创造将艺术家自己的心之所向呈现出来。

整本书阅读和研讨的宗旨,不在于对此书内容的阅读、记忆和考查,而在于阅读后经验的迁移,能在新的情境中,阐释新现象,解决新问题。因此,侧向迁移不是简单延伸和平面拓展,而是基于思维能力训练目标的复杂延伸和立体拓展。

三、情境创设,立足于思维独创性的实践活动

整本书阅读教学的目标之一就在于学生能将个体阅读体验进行梳理与外化,自我阅读体验进行矫正与升格,能将阅读文本的“场”、作者的“场”与个体的“场”融通起来,实现阅读与自我生命的联结。在教学中教师可以依循“经验的连续性”原则,尝试开展丰富的阅读实践活动,创设能唤醒学生独有的阅读体验、认知体验、生活体验等,表达出自己的独特感受、体验和理解,建构属于自己的阅读意义。

1.独到的阅读体验情境

《谈美》中的每个概念和观点作者都会援引大量例证进行阐释,这些例证资料很多是与学生旧有的阅读经验重合,如入选统编高中教材中的篇章文本,教师就可以顺势引导学生调动已有阅读经验,以各自不同的方式对这些概念观点进行重组,从而形成个性化的认识、理解、感悟。

比如教师创设了这样的“阅读经验情境”:朱光潜在《谈美》中将人们对待一个事物的态度分为三种,科学的,实用的,美感的。那么反映在《红楼梦》里的只有“实用的”和“美感的”这两种眼光。朱光潜说,“各人所见到的古松(事物)的形相都是各人自己性格和情趣的返照”,在《红楼梦》中亦如是。对此请你谈谈你的理解。学生在这个情境的引导之下,再读《红楼梦》,将自己的体悟、感受充分地表达出来。教师还可以开展“重读经典”的阅读分享会,引导学生尝试运用《谈美》中的美学理论对作品进行解读。

2.独有的生活体验情境

朱光潜在《谈美》的开场白中明示了写作出发点正是有感于中国社会中“俗不可耐”的不良风气,通过研究“人生的艺术化”,改造“危急”的社会。这就意味着篇章特质本身就具有“生活情境”的要素。当文本的情境和学生的生活情境形成或重合或冲突时,就可以引发其阅读思考的欲望,催生出具有独创性的见解。

如教师设计了这样的“生活经验情境”:朱光潜先生在《谈美》中就“子非鱼,安知鱼之乐”这一千古之辩谈到了“移情作用”,而当代学者项飙在访谈中提出了“附近的消失”这样一个现象的存在,即在这个极度追求效率的社会,随着对周遭事物感知能力的下降,当代人很容易陷入自我封闭,丧失对事物的移情能力,长此以往就会变得动物化或者野蛮化。你如何看待这个现象?这个“生活情境”勾连了学生所处的时代,激发了学生的真实感受和思考动力。

3.独特的自我认知情境

所谓的“自我认知”情境,即把“学生个体”代入进去,使之具有明确的“自我”身份,强调学生在整本书阅读中的自主性和独立性,重视学生学习过程中的独特感受和个性体验,从而提升阅读的效果。

比如教师设置了这样的“自我认知”情境任务:朱光潜《谈美》中说“觉得有趣味”就是欣赏,你是否知道生活,就看你对于许多事物能否欣赏,欣赏也就是“无所为而为的玩索”,作为一名即将踏入高三的学生,你的学习生活中总绷得很紧吗?你是怎么看待你的生活的?谈谈你的思考。学生这样写到:美在于发现,在于邂逅,是机缘。想要在本色的生活里挖掘出美与艺术,需要我们做一个“善于生活者”,用双眸去锐探,以慧心去捕捉。当我们因学业身心疲惫时,静下来,慢慢走,在压力与内卷面前,请别忘了,心灵囚笼之锁的钥匙紧握在我们自己手中,给诗意和审美留足空间,放缓前行的步伐,我们的生活情趣会愈加丰富。这样的个人体验情境能凸显学生自我意识,强化自我体验,激活独创思维,完成自我建构。

综上,在指向思维发展的整本书阅读教学中,教师要寻找有助于学生思维发展的阅读教学策略,设计阅读专题,进行读写迁移,创设丰富情境,提供思维路径,营造思维场域,从而提升其思维品质。