浅析人拉船模型

2023-09-12袁雨城吴太深

袁雨城 吴太深

摘 要:从多角度研究人拉船模型,通过定量分析,给出了描述船运动的位置、速度和加速度以及拉力做功的相关表达式。讨论了转换研究对象法的可行性,展示了模型在物理中的重要地位。

关键词:人拉船模型;运动的合成与分解;变力做功;转换研究对象法

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)8-0059-4

人拉船是高中物理中重要的模型。描述船的运动时,需要结合牛顿运动定律、运动的合成与分解、坐标系、位置、位移、速度、加速度、功、功率等知识进行研究,对高中生乃至大学生掌握上述知识点能够起到一定的作用。

问题原型 人拉着绳子在河岸以一定的速度u做匀速直线运动,绳子另一端绕过定滑轮与小船相连,试分析小船的运动并讨论绳对船的拉力的做功情况。

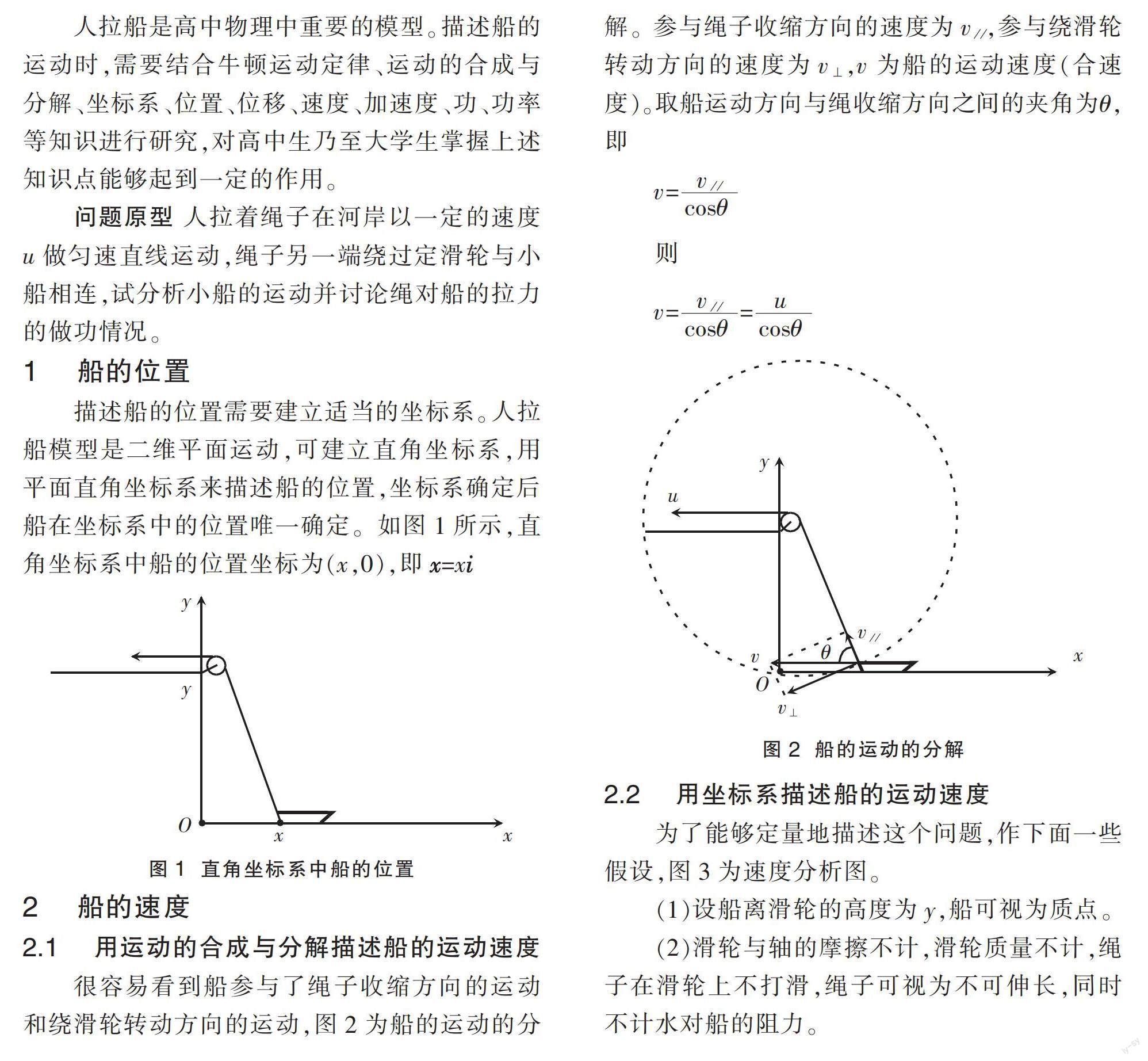

1 船的位置

描述船的位置需要建立适当的坐标系。人拉船模型是二维平面运动,可建立直角坐标系,用平面直角坐标系来描述船的位置,坐标系确定后船在坐标系中的位置唯一确定。如图1所示,直角坐标系中船的位置坐标为(x,0),即x=xi

2 船的速度

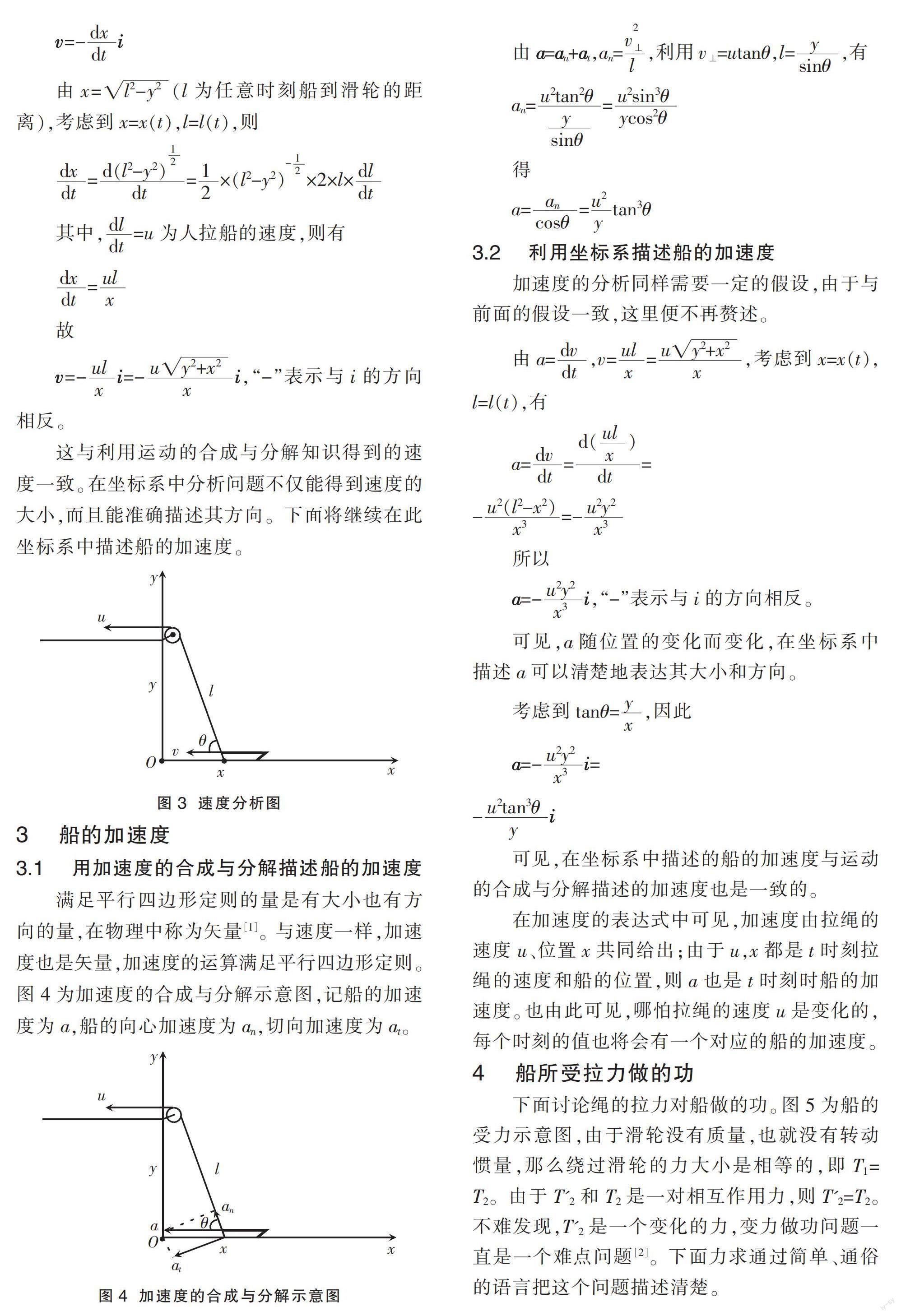

2.1 用运动的合成与分解描述船的运动速度

很容易看到船参与了绳子收缩方向的运动和绕滑轮转动方向的运动,图2为船的运动的分解。参与绳子收缩方向的速度为v//,参与绕滑轮转动方向的速度为v⊥,v为船的运动速度(合速度)。取船运动方向与绳收缩方向之间的夹角为θ,即

则

2.2 用坐标系描述船的运动速度

为了能够定量地描述这个问题,作下面一些假设,图3为速度分析图。

(1)设船离滑轮的高度为y,船可视为质点。

(2)滑轮与轴的摩擦不计,滑轮质量不计,绳子在滑轮上不打滑,绳子可视为不可伸长,同时不计水对船的阻力。

这与利用运动的合成与分解知识得到的速度一致。在坐標系中分析问题不仅能得到速度的大小,而且能准确描述其方向。下面将继续在此坐标系中描述船的加速度。

3 船的加速度

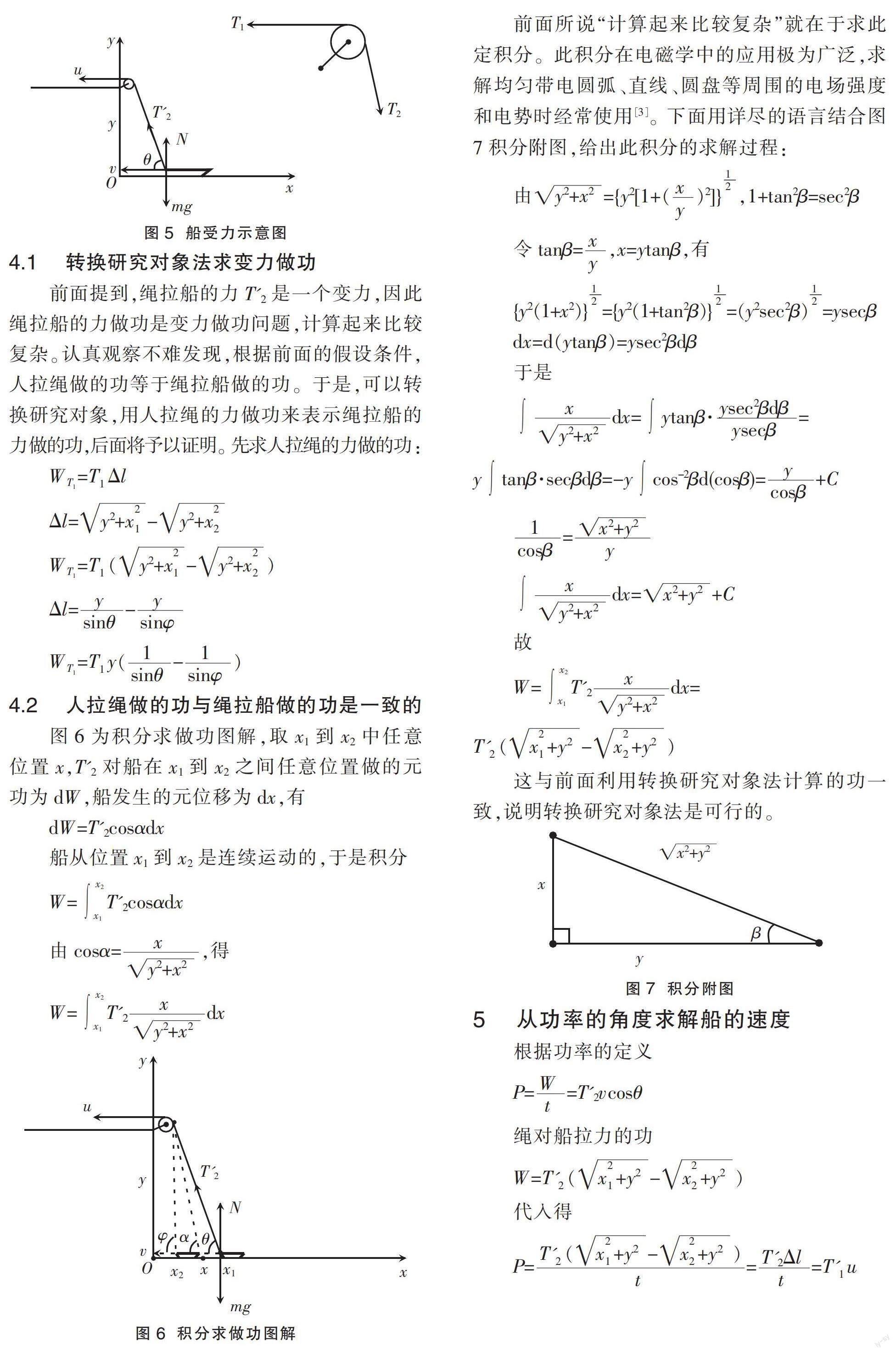

3.1 用加速度的合成与分解描述船的加速度

满足平行四边形定则的量是有大小也有方向的量,在物理中称为矢量[1]。与速度一样,加速度也是矢量,加速度的运算满足平行四边形定则。图4为加速度的合成与分解示意图,记船的加速度为a,船的向心加速度为an,切向加速度为at。

3.2 利用坐标系描述船的加速度

加速度的分析同样需要一定的假设,由于与前面的假设一致,这里便不再赘述。

可见,在坐标系中描述的船的加速度与运动的合成与分解描述的加速度也是一致的。

在加速度的表达式中可见,加速度由拉绳的速度u、位置x共同给出;由于u,x都是t时刻拉绳的速度和船的位置,则a也是t时刻时船的加速度。也由此可见,哪怕拉绳的速度u是变化的,每个时刻的值也将会有一个对应的船的加速度。

4 船所受拉力做的功

下面讨论绳的拉力对船做的功。图5为船的受力示意图,由于滑轮没有质量,也就没有转动惯量,那么绕过滑轮的力大小是相等的,即T1=T2。由于T'2和T2是一对相互作用力,则T'2=T2。不难发现,T'2是一个变化的力,变力做功问题一直是一个难点问题[2]。下面力求通过简单、通俗的语言把这个问题描述清楚。

4.1 转换研究对象法求变力做功

前面提到,绳拉船的力T'2是一个变力,因此绳拉船的力做功是变力做功问题,计算起来比较复杂。认真观察不难发现,根据前面的假设条件,人拉绳做的功等于绳拉船做的功。于是,可以转换研究对象,用人拉绳的力做功来表示绳拉船的力做的功,后面将予以证明。先求人拉绳的力做的功:

4.2 人拉绳做的功与绳拉船做的功是一致的

图6为积分求做功图解,取x1到x2中任意位置x,T'2对船在x1到x2之间任意位置做的元功为dW,船发生的元位移为dx,有

dW=T'2cosαdx

船从位置x1到x2是连续运动的,于是积分

前面所说“计算起来比较复杂”就在于求此定积分。此积分在电磁学中的应用极为广泛,求解均匀带电圆弧、直线、圆盘等周围的电场强度和电势时经常使用[3]。下面用详尽的语言结合图7积分附图,给出此积分的求解过程:

这与前面利用转换研究对象法计算的功一致,说明转换研究对象法是可行的。

5 从功率的角度求解船的速度

根据功率的定义

与前面讨论的速度一致。

6 总 结

本文通过对人拉船模型的分析,得到了船在给定坐标系中的位置、速度、加速度以及做功问题。从两个方面求出做功,证明了转换研究对象法求变力做功是可行的。从本例还可以看出,在高中物理中,一个简单、常见的模型,往往隐藏着丰富的知识点,这些知识点往往是最基本且最重要的。由此可见,模型在高中物理中对学生掌握相关知识有很大帮助,因此在高中物理中深入研究模型是必要的。由此可见,研究一个物理模型,可以从速度、加速度、能量等最基本的知识入手,深入发掘知识点之间的联系,这样才能最大化发挥模型的作用。

参考文献:

[1]梁昆淼.力学上册(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2010.

[2]魏明.求解变力做功的方法[J].中学物理教学参考,2022,51(18):59-60.

[3]梁灿彬,秦光戎,梁竹健.普通物理学教程电磁学(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2012.

(栏目编辑 蒋小平)