大倾角放顶煤采场围岩应力分布模拟及其特征分析

2023-09-11姜志刚邹光华杨健男师皓宇

姜志刚,邹光华,杨健男,师皓宇

(1.开滦(集团)有限责任公司 生产技术部 唐山 063000;2.华北科技学院 矿山安全学院,北京 东燕郊 065201)

0 引言

煤层倾角对放顶煤开采中的围岩应力分布有很大影响,受到国内外学者的广泛重视[1-6]。目前,国内学者对于大倾角煤层在放顶煤开采过程中的围岩应力分布也进行了大量研究,如:孙少龙[7]构建大倾角工作面沿倾向分段模型,利用FLAC3D数值分析软件,模拟工作面不同倾向、推进距离下的超前支承压力分布和塑性区破坏范围来研究矿压显现特征;伍永平等[8]发现大倾角伪俯斜采场围岩存在应力拱特性,易形成空间尺度‘上大下小’的非对称性采场空间,同时总结出基本顶应力演化形态变化特征;罗生虎等[9]揭示大倾角煤层采场围岩应力拱壳与传递路径演化的一般规律,充实了大倾角煤层岩层控制理论;刘俊[10]使用FLAC3D软件数值模拟分析急倾斜特厚煤层水平分段开采采场围岩应力的分布特征,为下部煤体卸压瓦斯治理提供理论保障。本文以唐山矿0291工作面为研究对象,通过理论计算与数值模拟的方法分析大倾角放顶煤采场围岩应力分布特征,为实现大倾角工作面安全开采提供理论依据。

1 工作面概况

唐山矿0291综放工作面位于南五采区8,9煤层,煤层厚度为8.6~11.7m,平均厚度10.5m,采高3.0m,采煤机截深0.6m,煤层倾角为5~39°,平均倾角24°,工作面标高为-772.0~-915.4m,地面标高为+7.3~+8.3m;煤层老顶为2.1m厚的浅灰色中砂岩,直接顶为6m厚的粉砂岩,直接底为2.4m厚的泥岩,老底为4.5~8.0m厚的泥岩。综放工作面选用87组型号为ZF7600/17/34D的四柱支撑掩护式放顶煤过渡液压支架以及18组型号为ZFG6800/20/32D的过渡支架,高度为1.7~3.4m,宽度为1.41~1.58m,中心距为1.5m,工作阻力7600kN,支护强度1.03MPa,初撑力6182kN。

2 采场围岩应力分布特征分析

2.1 塑性区内支承压力分布计算

依据工作面前方上覆岩层结构的极限平衡区方程

M(σx+dσx)-Mσx-2σyfdx=0

(1)

式中,f为层面间的摩擦系数;M为煤层厚度,m;σx为受力单元水平应力,可近似看做最大支承压力,MPa;σy为受力单元垂直应力,可近似看做最小支承压力,MPa。

又根据摩尔-库伦强度准则,有

(2)

式中,φ为煤体内摩擦角;c为煤层内聚力,MPa。

结合公式(1)与公式(2)推导可得,塑性区内支承压力σy的表达式为:

(3)

式中,x为塑性区内任一点到煤壁之距离,m;N0为煤壁上方的顶煤支撑能力。由于存在σx,故:

(4)

式中,τ0为极限抗剪强度,MPa。

因此,放顶煤工作面前方塑性区内的支承压力σy表达式为:

(5)

将σy=KγH代入公式(5),则可得塑性区支承压力峰值点距煤壁的距离x0为:

(6)

式中,γ为上覆岩层容重,kN/m3;H为煤层埋深,m;K为应力集中系数。

由公式(6)可知,塑性区内支承压力与其距煤壁距离呈正指数函数分布规律,同时对于放顶煤工作面,若煤层厚度M成倍增大,塑性区支承压力距煤壁的距离也会相应增大。

依据唐山矿0291工作面实际条件结合塑性区应力分布计算,将‘F=0.3,M=10.5m,φ=31°、X=10m,τ0=5.1MPa’代入公式(5),得到塑性区支承压力峰值点的垂直应力约为31.8MPa,之后根据工作面标高为-772.0~-915.4m,地面标高为+7.3~+8.3m将γ=26kN/m3、H=794m和K=1.54代入公式(6)可求得其距煤壁距离为X0=9.9m。

将唐山矿0291工作面具体参数代入公式计算其应力及与煤壁距离。

2.2 弹性区内支承压力分布计算

弹性区支承压力分布表达式为:

(7)

式中,x的范围是从支承压力峰值点向煤体深处逐渐增大到原岩应力区为止;β为侧系数。根据静水应力状态下圆孔弹性区的应力分布知:

(8)

将‘σy=γH,x=x0+x1’代入公式(7),则可得弹性区支承压力峰值点距煤壁的距离(x1)为:

(9)

由公式(7)与公式(9)可知,弹性区内支承压力与其距煤壁距离呈负指数函数分布规律。同时对于放顶煤工作面,若煤层厚度M成倍增大,弹性区内支承压力距煤壁的距离也会相应增大。

依据唐山矿0291工作面实际条件结合弹性区应力分布计算,根据γ=26kN/m3和H=794m可得到弹性区支承压力峰值点的垂直应力约为20.6MPa,之后将β=1.34代入公式(9)可求得其距煤壁距离为X1=10.1m。

将唐山矿0291工作面具体参数代入公式计算应力分布及其应力峰值点位置。

当公式(6)与公式(9)比较可知,采场围岩应力分布特征为:塑性区支承压力与其距煤壁距离呈正相关,峰值为KγH,弹性区支承压力与其距煤壁距离呈负相关;支承压力距煤壁距离与开采厚度呈正相关。

3 大倾角放顶煤采场围岩应力分布数值模拟

3.1 模型建立

为进一步研究大倾角放顶煤开采过程中采场围岩应力分布特征,采用FLAC3D软件模拟0291工作面回采过程,依据‘表1块体力学参数’进行建模,模型长宽高尺寸为300m×200m×400m,共计煤岩层25层,其中煤层平均厚度为10.5m,如图1所示。

图1 三维模型图

表1 块体力学参数

利用实际地质赋存条件,使模型计算更加真实可靠,建立如下边界条件:

(1) 上部边界条件:设定为煤层上覆岩层的重量σ,即:

σ=γH

(10)

根据唐山矿0291工作面标高为-772.0~-915.4m,地面标高为+7.3~+8.3m,上覆岩层的容重γ取26kN/m3,代入公式(10)得:

σ=γH=20.2~23.9MPa

(11)

(2) 下部与两侧边界条件:设定为位移边界条件,下部为底板,x、y方向运动,z方向固定;两侧为实体煤岩体,x、y方向固定,z方向运动。

计算模型模拟0291工作面沿走向逐步推进,每次推进10m,共推进100m。

3.2 模拟结果分析

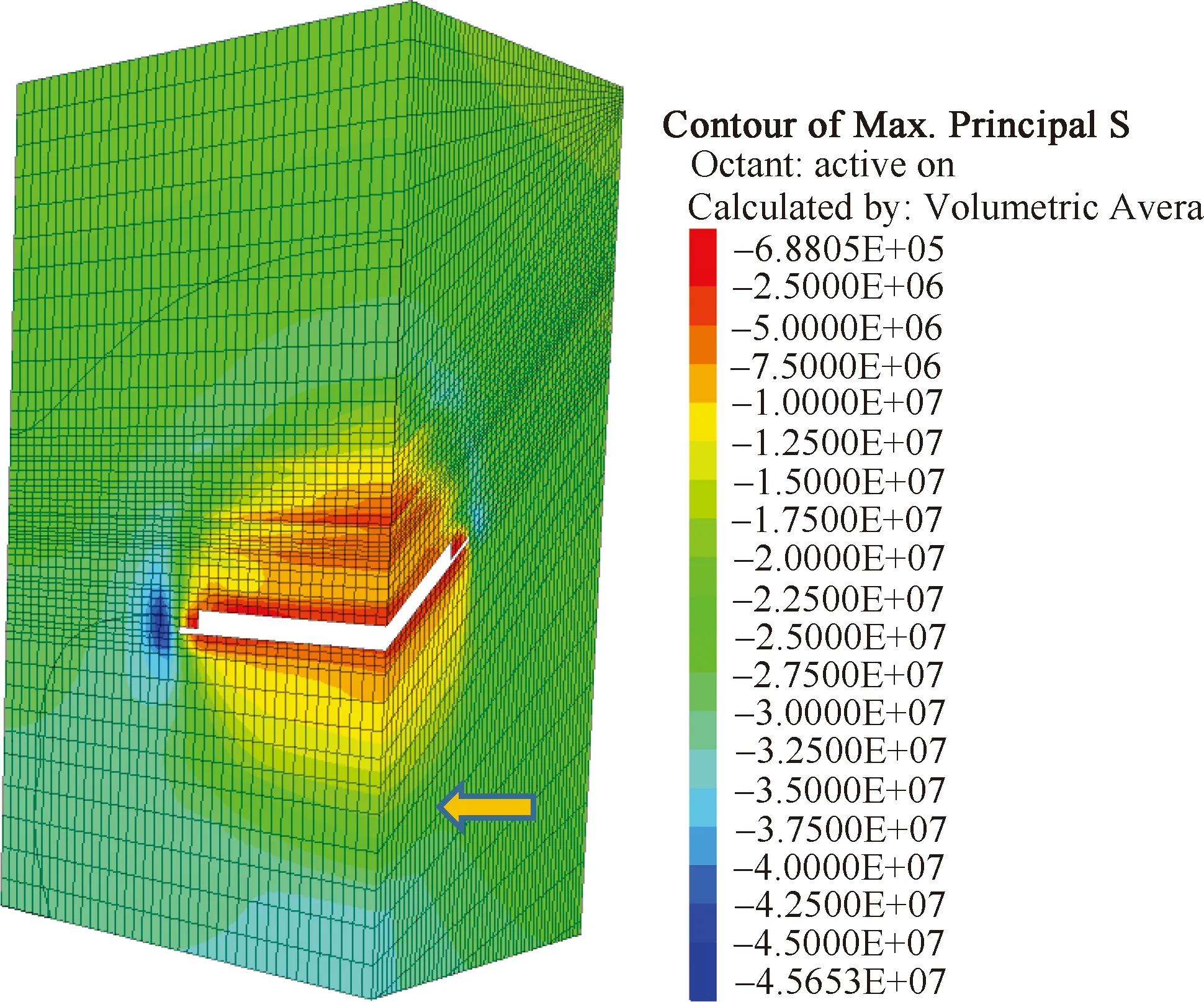

由图2可知,工作面顶板上方约57m范围内的垂直应力明显降低,部分接近于零,表明该范围内的应力基本释放。工作面前方约34m内的垂直应力有所增大,其中煤壁前方9m左右为应力峰值处,最大峰值为32.6MPa,应力集中系数约为1.8。

图2 垂直应力分布图

由图3可知,工作面顶板上方约45m范围内的水平应力明显降低,部分接近于零,该范围内的顶板是裂隙带的主要区域。而在采场周边形成了近似与球体的高水平应力壳,该壳位于顶板上方和底板下方86~110m之间,位于煤壁前方5~46m之间,其中煤壁前方10m左右的水平应力峰值达到40.76MPa。

图3 水平应力分布图

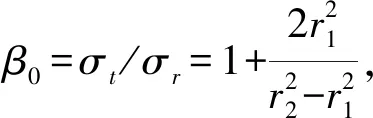

由图4可知,工作面附近较大剪应力主要集中在煤壁顶板上方56m处和底板下方76m处,顶板上方和顶板下方的剪应力大小相近、方向相反,最大可达6.9MPa,较高的剪应力有利于顶煤的破坏。

图4 yz剪应力分布图

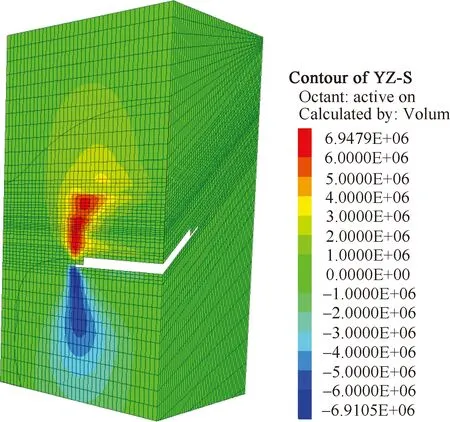

由图5可知,工作面顶板上方约41m范围内的最小主应力明显偏低,部分接近于零,表明该范围内的应力基本释放。其中煤壁前方13m左右为最小主应力最大为20.9MPa。

由图6可知,工作面顶板上方约41m范围内的最大主应力明显偏低,表明该范围内的应力基本释放。工作面前方约10m内的最大主应力最大为45.6MPa。根据摩尔库伦准则可知,最大主应力较大的煤岩体与最小主应力较小的煤岩体更易发生剪切破坏。

图6 最大主应力分布图

由图7可知,工作面上方的顶煤和顶板均有较大范围的塑性破坏,顶煤的破坏形式以压剪破坏为主,超前破坏范围约为10m;同时支架上方的顶煤又产生新的剪切破坏,使得顶煤经历多次压剪破坏,顶煤的破碎程度较高。

通过数值模拟结果绘制采场围岩应力分布变化图,如图8所示。

通过图8(a)可以看出,距工作面煤壁前方60m范围内的垂直应力变化整体较水平应力更低,但均出现应力升高区与应力降低区,两者都在工作面煤壁前方约10m达到峰值并在工作面煤壁前方约30m应力降低速率减缓并在之后保持稳定;由图8(b)可知距工作面煤壁前方60m范围内的最小主应力与最大主应力均出现应力升高区与应力降低区,两者都在工作面煤壁前方约10m达到峰值并在工作面煤壁前方约20m应力降低速率减缓并在之后保持稳定,但最小主应力在应力降低后很快便开始进入稳定状态;图8(c)反映出工作面煤壁上下方剪应力大小几乎相近、方向相反,且都在垂直方向上距工作面60m左右达到峰值,同时剪应力较大有利于顶煤破坏放出,各应力具体峰值点情况见表2。

根据唐山矿0291工作面实际地质条件情况计算采场围岩应力分布,得到塑性区支承压力峰值点的垂直应力约为31.8MPa,其距煤壁距离为9.9m;弹性区支承压力峰值点的垂直应力约为20.6MPa,其距煤壁距离为10.1m,即垂直应力峰值点位于工作面煤壁前方约10m位置处,与数值模拟结果相近[11]。

此外,应用水压致裂法进行地应力测试得到工作面的垂直应力在21MPa、最大水平主应力在33MPa、最小水平主应力在20MPa左右波动,同时根据实测得知工作面支承压力影响范围为0~50m 以及工作面顶板上方应力稳定区为40m以上,见表3。对比表2数据可知,模拟结果大致符合实测数据范围。

表3 地应力实测各应力峰值点情况

4 结论

(1) 大倾角工作面采场围岩应力分布特征表现为塑性区支承压力与其距煤壁距离呈正相关,峰值为KγH。同时根据唐山矿0291工作面实际条件进行的理论计算结果表明0291工作面塑性区支承压力峰值点的垂直应力约为31.8MPa,弹性区支承压力峰值点的垂直应力约为20.6MPa,且两者垂直应力峰值点距煤壁距离均为10m左右。

(2) 根据0291工作面前方弹塑性分布的计算以及模拟结果综合可知,应力峰值点位于0291工作面前方10m左右位置处。

(3) 0291工作面上方的顶煤和顶板均有较大范围的塑性破坏,采空区上覆岩层破坏范围约为60m,其中顶煤发生多次压剪破坏,进而导致顶煤破坏程度较高,粒度较小,具有较好的冒放性。