嘉陵江流域极端连续性降水时空变化及其驱动因素研究

2023-09-11王跃峰尹思危刘春红

王跃峰, 胡 月, 尹思危, 杨 琴, 刘春红

(1.重庆师范大学 地理与旅游学院, 重庆 401331; 2.三峡库区地表过程与环境遥感重庆市重点实验室,重庆 401331; 3.重庆市綦江区古南中学, 重庆 401420; 4.重庆市气象局气候中心, 重庆 401147)

1 研究背景

极端降水对流域洪水、干旱及水资源时空分布具有重要的指示作用,也是水文气象学者普遍关注的热点问题之一[1]。全球气候变暖导致众多流域极端降水强度和频率发生变化,造成水资源分布不均,甚至引发洪旱灾害,严重威胁自然生态环境和社会经济发展[2]。过去几十年,学者们围绕极端降水变化开展了大量研究,其中基于气候变化检测及指数联合专家组(Expert Team on Climate Change Detection and Indices,ETCCDI)的研究工作最具代表性,ETCCDI从降水总量、偶发极端降水(如最大1 d降水)和极端连续性降水等方面构建了11个指数[3]。对比来看,极端连续性降水具有持续时间长、后续效应大的特点,对流域水循环和生态环境的影响更为显著[4]。极端连续性降水包括连续湿润日数(continuous wet days,CWD)和连续干旱日数(continuous drought days,CDD)两个指数,二者分别代表一年中有、无降水的最长日数,是衡量降水持续特征的关键变量。除表征气象干湿特征外,CWD和CDD还与流域洪水和干旱事件的发生关系密切[5-6]。例如,轻度和中度降水量长期减少将会产生干旱问题,而降水量持续增加可能带来洪水,甚至引发滑坡、泥石流等次生灾害[7]。因此,揭示流域极端连续降水变化特征及其成因对流域气候灾害风险管理和气候减缓意义显著[8-9]。

目前,有关极端连续性降水的研究多从全球、大洲和国家等尺度的CDD和CWD特征分析出发[10-11]。就我国来看,1961—2016年的CDD和CWD均呈下降趋势,但表现出明显的空间差异,也有学者从省、市级行政区和流域尺度对极端连续性降水进行了分析研究[12-14]。与此同时,极端连续性降水的影响因素也是学者们持续关注与争论的问题之一,一般从局地因子和全球气候因子两方面来探讨CDD和CWD时空变化的驱动因素[15]。在局地影响因子方面,主要从年降水总量、年平均气温、地形因子和土壤蓄水能力等要素出发,通过分析这些因子与CWD、CDD的相关性,来揭示其对极端连续性降水的影响程度。例如,Mei等[16]分析发现,京津冀地区CDD和CWD均与年降水量呈负相关;Liu等[17]也指出,喀斯特地区的土壤蓄水能力对CDD有增加作用,该地区未来干旱将持续加剧。在全球气候指数方面,多采用遥相关统计气候环流指数与CDD、CWD的相关系数,识别影响极端性连续降水的主要驱动因素。例如,Shi等[18]指出MEI(multivariate ENSO index)和AMO(Atlantic multidecadal oscillation)能够部分解释我国北部地区CDD和CWD的变化特征。

在探讨极端连续性降水特点方面,现有研究多采用线性趋势、Mann-Kendall检验、Sen’s 斜率等方法;在驱动因素分析方面,主要基于单因子的线性相关分析,鲜有考虑多因素的驱动分析[15-16]。实际上,流域极端连续性降水受到局地条件与全球气候变化等多重因素影响,表现出较强的随机性和非一致性,单纯的线性相关分析难以揭示其气候驱动机制[19-20]。后续,应加强探讨多因素共同作用的影响,进而有效识别极端连续性降水的主要控制因素,为其精准预测提供科学依据。

嘉陵江不仅是长江流域中面积最大、含沙量最高的支流,也是三峡库区洪水和泥沙的重要来源地。受全球气候变化影响,近些年流域极端降水事件增多,洪旱灾害也时有发生[21]。目前,前人主要从趋势、突变和周期等方面分析流域降水变化特征,鲜有研究从极端连续性降水方面开展分析[22-23]。基于此,本研究将通过统计分析1960—2019年嘉陵江流域CDD和CWD的时空变化,揭示极端连续性降水特征,利用Pearson相关分析和随机森林方法,从单因子和多因子方面探讨极端连续性降水的气候驱动因素,以期为流域极端气候管理和气象防灾减灾提供科学依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

嘉陵江源于秦岭南麓,干流长约1 120 km,流域面积为15.98×104km2,介于102°E~109°E、29°N~35°N之间。流域地处一、二级阶梯过渡带,地形起伏大,年内降水分布不均,夏季约占全年总降水的65%[24]。图1为嘉陵江流域气象站点、年均降水和水系分布图。由图1可知,嘉陵江流域横跨湿润区和半湿润区,多年平均降水量为433.6~1 320.2 mm,陕西省镇巴站和四川省北川、万源站高值区为1 219.2~1 320.2 mm,甘肃省文县、武都和礼县站等低值区为433.6~470.4 mm,整体呈现东南高西北低的空间分布格局。

图1 嘉陵江流域气象站点、年均降水和水系分布

2.2 数据来源

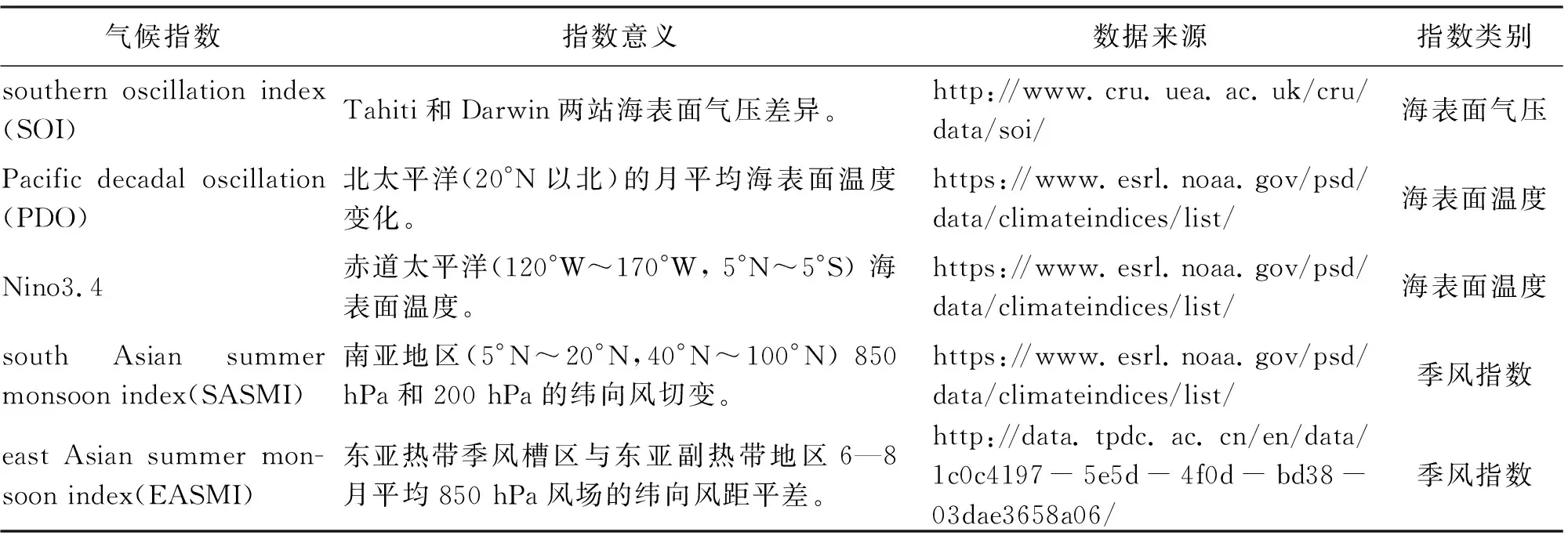

采用嘉陵江流域1960—2019年63个气象站(图1)的逐日降水资料,分析极端连续性降水时空变化,数据源自国家气象科学数据中心(http://data.cma.gov.cn)。同时,从海表面气压、海表面温度和季风指数三方面选取5个大气环流指数,分析极端连续降水的气候影响,表1为所选大气环流指数及来源。

表1 所选大气环流指数及来源

2.3 研究方法

2.3.1 极端连续性降水指数 CDD和CWD作为极端连续性降水的两个指标,分别表征1年中最干旱和最湿润的历时,表2为该两指标的具体含义,可通过R语言RClimDex软件计算。

表2 极端连续性降水指标及定义

(1)

式中:β为降水序列的Sen’s斜率,d/a;xj和xi为极端连续性降水序列任意两样本,d。

Mann-Kendall(M-K)趋势检验不需要序列服从正态分布,不受缺失值与异常值影响,还可用于趋势显著性检验[26-27]。对于任意极端连续性降水序列Xt= (x1,x2,…,xn),M-K检验标准化统计量Z值的计算公式如下:

(2)

(3)

Var(S)=(n(n-1)(2n+5))/18

(4)

(5)

式中:S为统计量; sgn为符号函数;xj和xi为任意两样本; Var(S)为方差;n为序列样本数量。当Z绝对值大于1.96时,表示通过了置信度为0.05显著性。Yue等[28]指出气候资料的自相关性会造成趋势检验失真,需在趋势检验前进行预置白处理。

2.3.3 随机森林方法 随机森林方法擅长处理复杂现象的响应变量识别问题,也是应用最广泛的回归算法之一[29]。大量研究表明,该模型在数据挖掘和精度预测方面优势明显,能够较好地处理样本异常值,不易过度拟合。目前,该模型已被应用到水文气象领域,例如Mei等[30]利用该方法建立了洪灾损失与影响因素间的响应关系,评估了不同变量影响洪灾损失的重要程度。

随机森林是由一系列分类树组成,基于该模型,首先建立极端连续性降水指标(CWD和CDD)与相关影响因子的响应关系,然后对主要影响因子进行识别,具体步骤如下:(1)利用Bootstrap方法从CDD(CWD)和气候驱动因子中分别选取k个子训练集,预生成k个分支;(2)在分支的每个节点上选择最优指标进行分割,并生成分类树;(3)重复步骤(2),直到生成随机森林;(4)基于基尼系数法(Gini coefficient)计算各因子的重要性,详见文献[29];(5)通过归一化处理,将所有因子重要性的总和转换为100%,获得各因素的相对重要性,即影响程度,计算公式如下:

(6)

式中:VIMk(Gini)为因子重要性;k为第k类主控因子;m为主控因子总数。

(2)严密监测生命体征:治疗量的吗啡对呼吸有抑制作用,使呼吸频率减慢,潮气量降低,部分患者可出现胸壁肌肉的僵硬而表现为胸闷、憋气。同时还应注意麻醉镇痛药可抑制交感神经兴奋引起的去甲肾上腺素的释放,使机体痛阈提高,同时可使脉搏减慢,血压降低。因此在镇痛期间护士应监测血压、脉搏、呼吸,以便及时正确了解病情发展[9]。

3 结果与分析

3.1 极端连续性降水时空变化分析

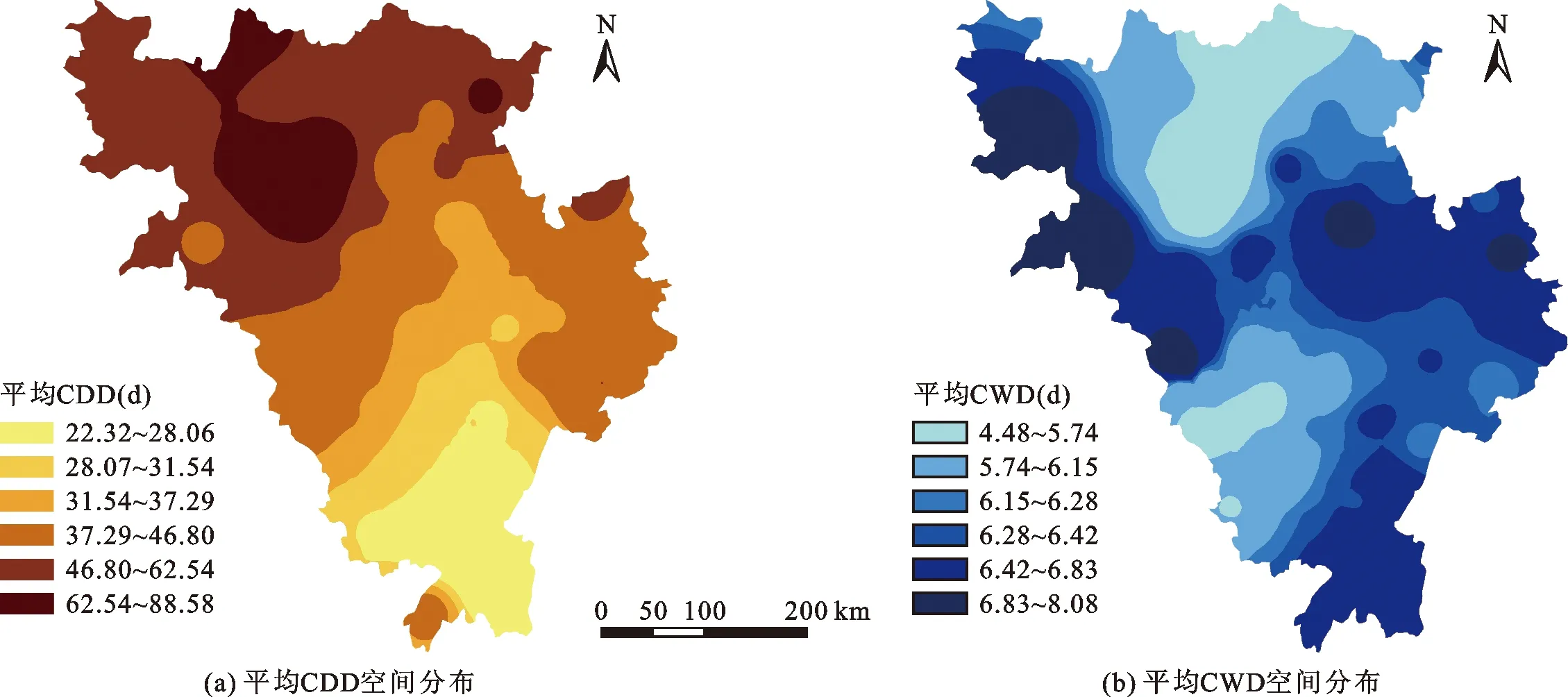

3.1.1 CDD和CWD多年平均特征 1960—2019年嘉陵江流域多年平均CDD和CWD的空间分布如图2所示。

图2 1960—2019年嘉陵江流域多年平均CDD和CWD的空间分布

由图2可知,1960—2019年嘉陵江流域多年平均CDD和CWD的空间差异显著,流域多年平均CDD为22.3~88.6 d,总体呈“北多南少”分布,高值区位于甘肃省文县、武都站和四川省九寨沟站附近,其连续干旱天数均超过80 d,低值区位于流域下游的重庆市城区(北碚、渝北和沙坪坝站),最小连续干旱日数为22 d。流域多年平均CWD为 4.5~8.1 d,总体差异不大,最大值出现在流域西北部的北川、若尔盖地区,其最大连续湿润日数超过8 d,低值区主要位于甘肃省文县、武都和天水站,其连续湿润日数均在5 d以内。

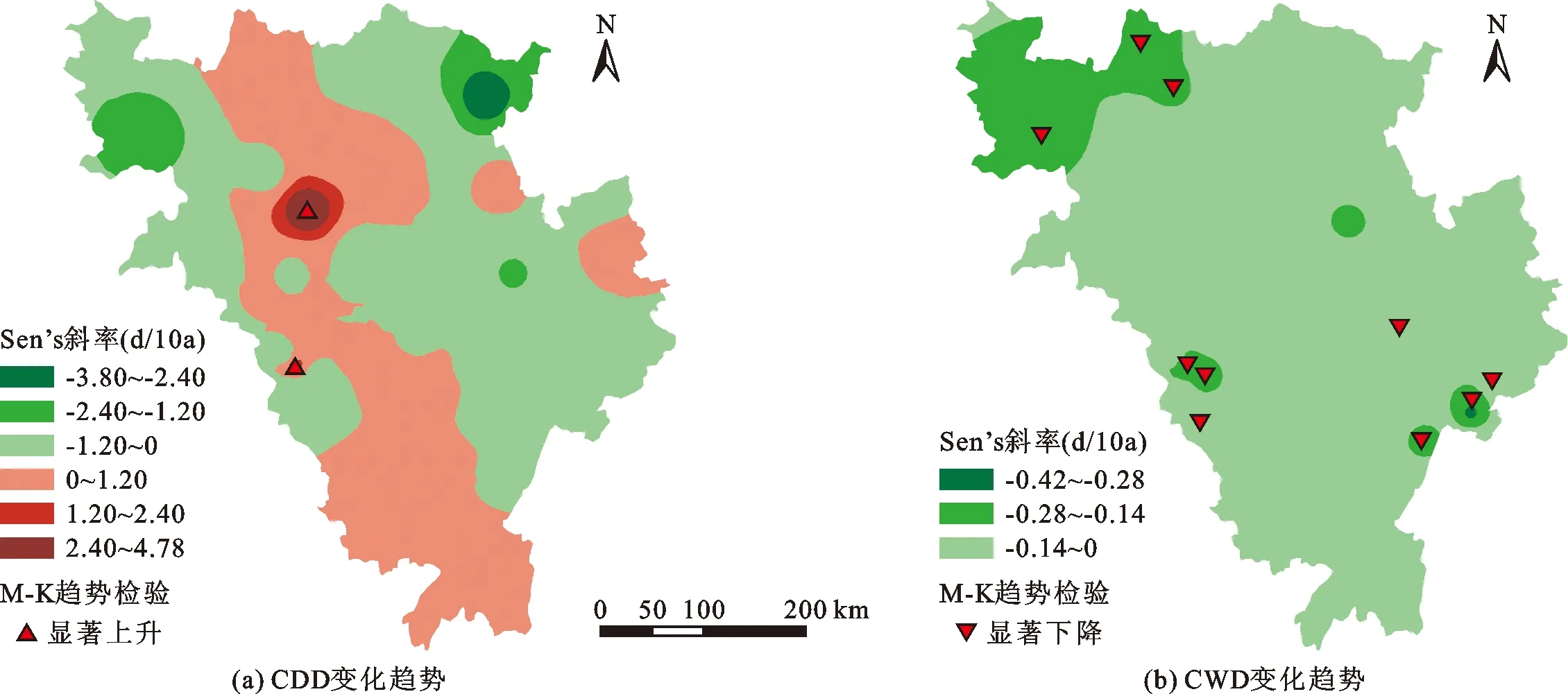

3.1.2 CDD和CWD多年变化趋势特征 通过Sen’s斜率估计和M-K检验分析1960—2019年嘉陵江流域CDD和CWD的变化趋势空间分布,结果见图3。

图3 1960—2019年嘉陵江流域CDD和CWD变化趋势空间分布

从图3来看,流域CDD的变化趋势为-3.8~4.8 d/10a,呈中间增加两端降低的空间分布,其中27(42.8%)和36(57.2%)个站点分别表现为下降和上升趋势。CDD上升趋势的最大值出现在甘肃省文县站,下降趋势的最大值出现在陕西省凤县站。流域CWD的变化趋势为-0.42~0 d/10a,全流域均呈下降趋势。M-K检验结果表明,流域CDD和CWD的变化趋势达到0.05显著性的站点分别为2和10个,CWD下降趋势显著的站点主要位于流域中上游。

3.2 极端连续性降水变化的驱动因素分析

3.2.1 降水因素分析 1960—2019年嘉陵江流域CDD和CWD与年降水量的相关系数空间分布如图4所示。

图4 1960—2019年嘉陵江流域CDD和CWD与年降水量相关系数的空间分布

由图4可知,CDD与年降水量总体表现为弱相关,相关系数为-0.28~0.29,除西南少部分区域外,约2/3的流域面积呈负相关关系,全流域仅中部和南部的8个站点(13%)表现为显著相关(p<0.05)。对于CWD而言,其与年降水量相关关系呈现较强的空间一致性,相关系数为-0.16~0.50,共59个站点(94%)的相关系数为正,35个站点(56%)为显著正相关(p<0.05),流域中部相关性最强。综合来看,作为局地气候指标,嘉陵江流域各气象站年降水多寡能较好地反映流域极端湿润状况,而对流域极端干旱状况较难反映。

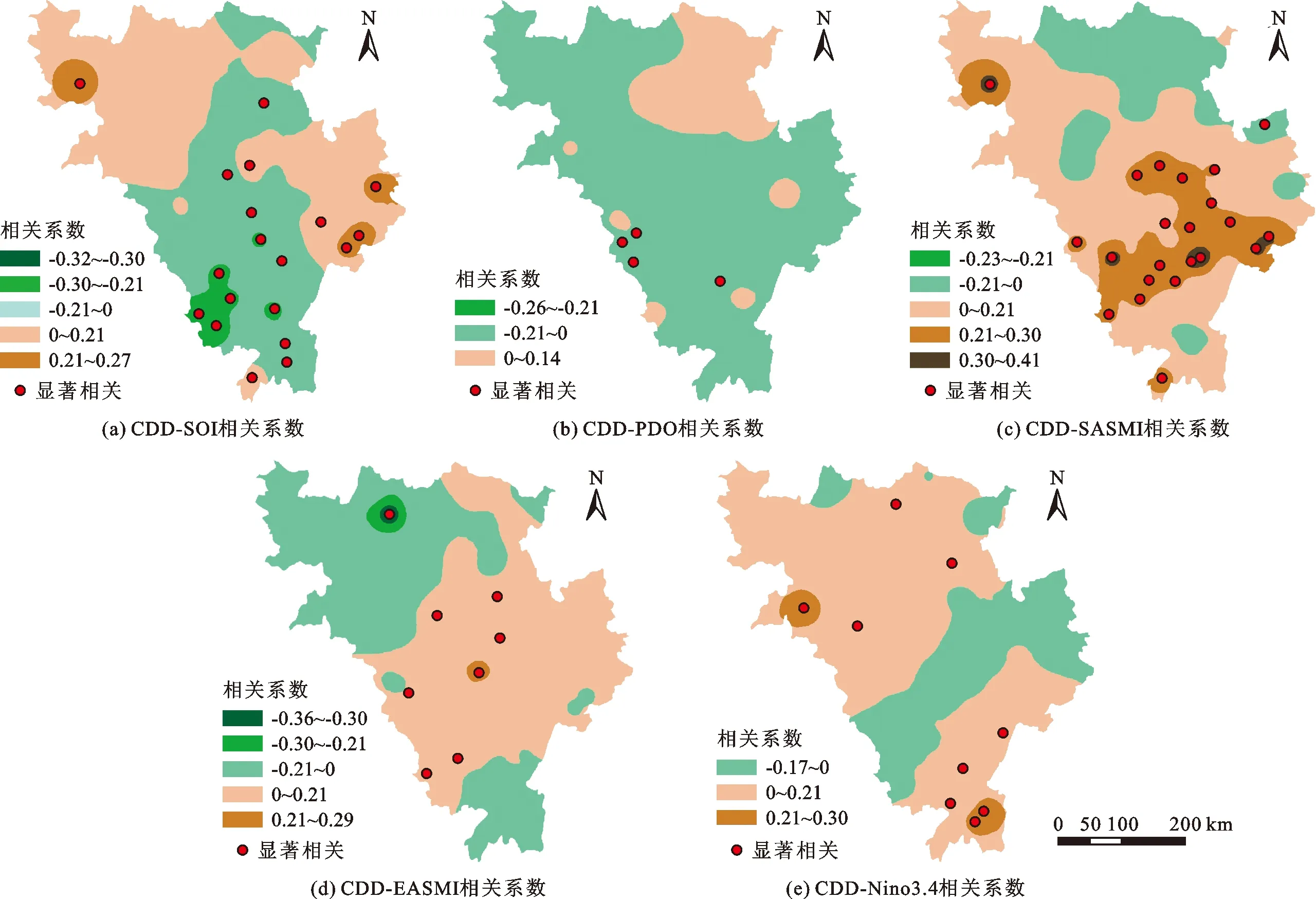

3.2.2 气候因素分析 大尺度气候环流是影响全球各地极端降水的重要因素。1960—2019年嘉陵江流域CDD与5个气候因子的相关系数空间分布如图5所示。

图5 1960—2019年嘉陵江流域CDD与单一气候因子相关系数空间分布

由图5可知,CDD与SOI、PDO的相关系数表现为“南负北正”的空间分布,与SASMI和EASMI的相关系数大体表现为“南正北负”的空间分布,与Nino3.4的相关系数表现为“南北两端正中间负”的分布。就相关性的强弱来看,流域CDD与SASMI、 SOI、Nino3.4、EASMI 4个指标的关联性较强,分别有22、19、9、8个站点为显著相关(p<0.05)。从图5(c)和5(d)来看,两个季风因素均与嘉陵江流域中部的CDD存在显著正相关,但SASMI的影响作用更强;从图5(a)和5(e)来看,两个ENSO相关的气候因素同时影响流域南部的CDD,但表现出截然相反的作用效果。由此可见,在上述5种气候因素中,ENSO因素(SOI、Nino3.4)和季风因素(SASMI、EASMI)均对流域CDD存在明显影响。

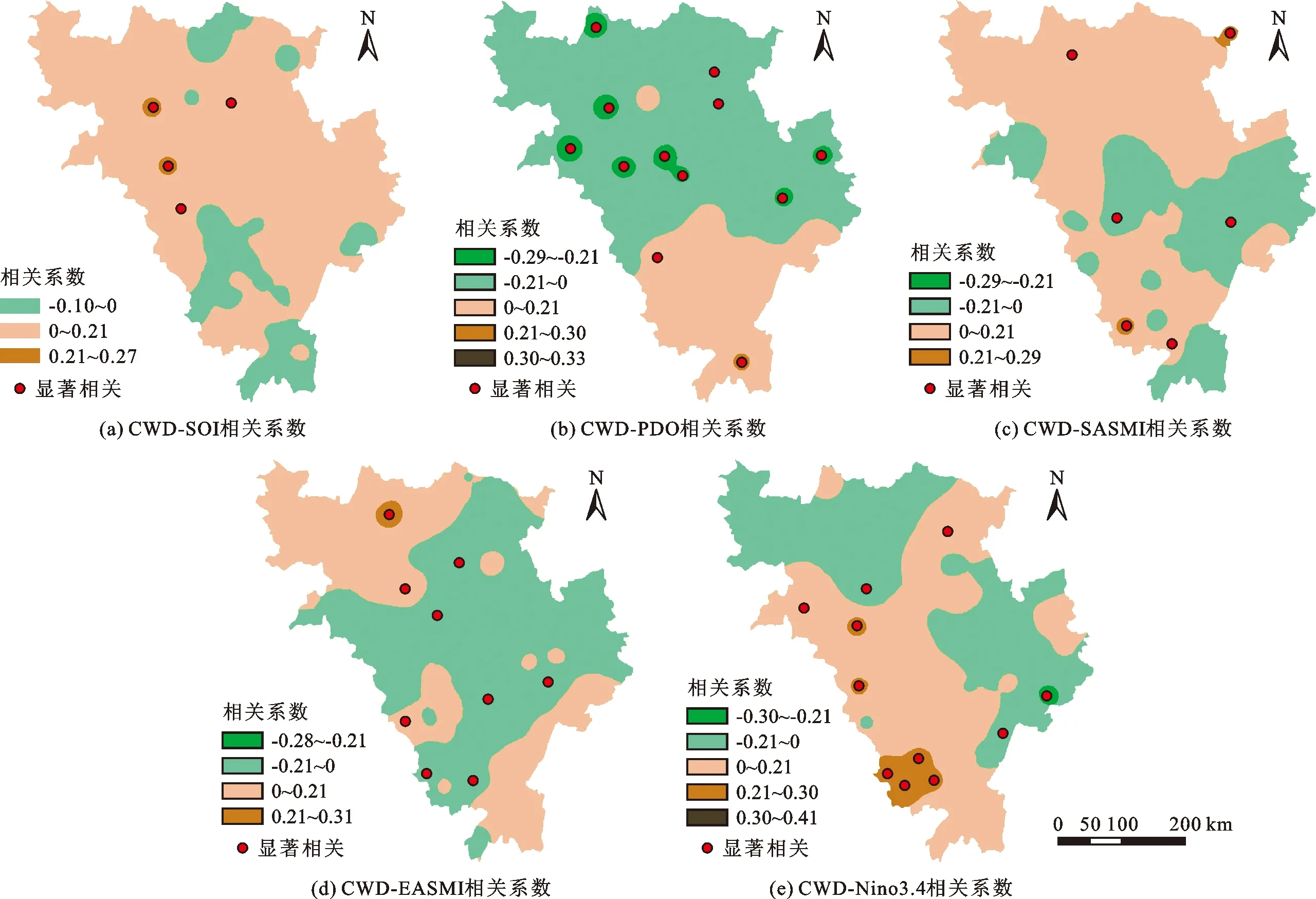

1960—2019年嘉陵江流域CWD与5个气候因子的相关系数空间分布如图6所示。由图6可知,流域CWD与SOI基本表现为全区一致的正相关,共43个站点的相关系数为正;CWD与PDO的相关系数表现为明显的“南正北负”的空间分布,且与2个季风指数(EASMI、SASMI)的相关系数呈现空间互补,但影响作用均较弱。CWD与PDO、Nino3.4、EASMI、SASMI、SOI分别有12、11、9、6和4个站点为显著相关。ENSO因素(SOI、Nino3.4)共同影响着流域中部的CWD,而南部以Nino3.4影响为主(图6(a)、6(e));相较于南部而言,PDO对流域中部和北部的CWD均存在较强的负向影响(图6(b))。

图6 1960—2019年嘉陵江流域CWD与单一气候因子相关系数空间分布

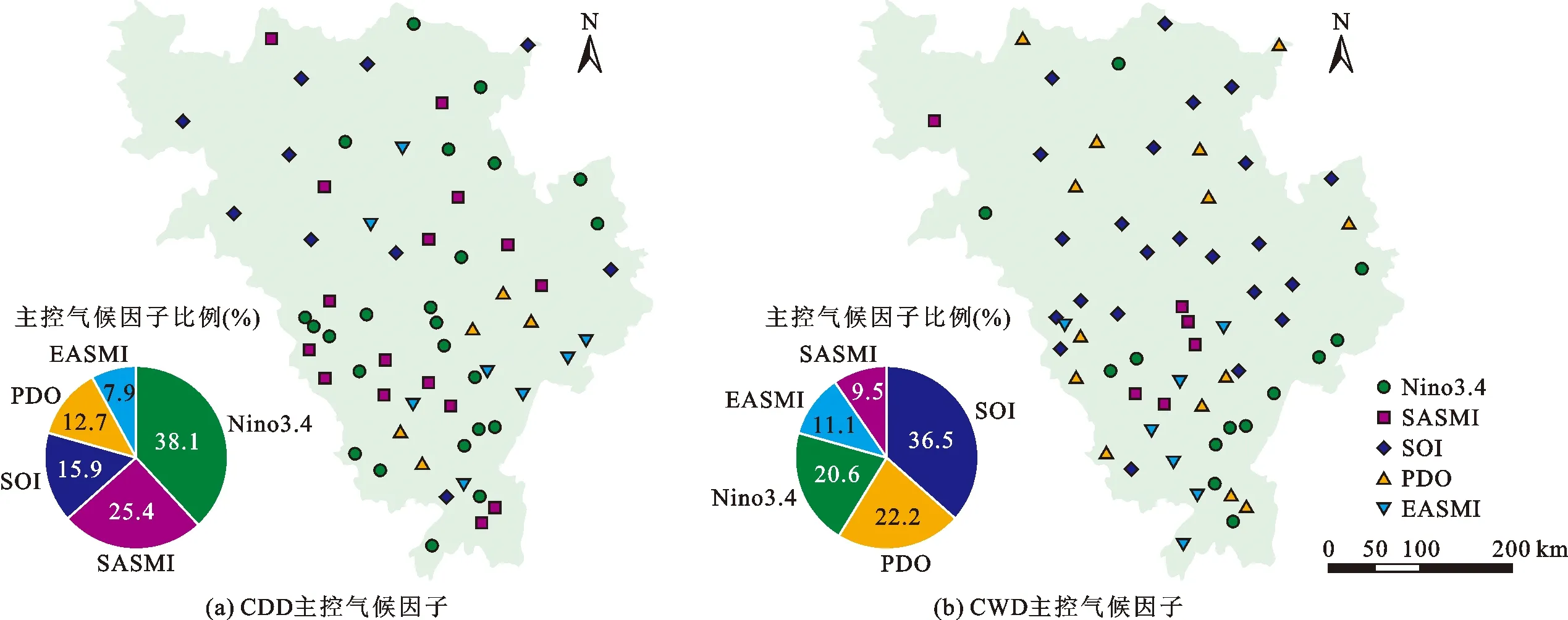

从单因子相关分析来看,5种气候因子均在不同程度上影响着嘉陵江流域的CDD和CWD,但难以确定其主控因子。为综合考虑各因子间的影响,利用随机森林方法进行多因素作用下的极端连续性降水驱动分析。

图7为1960—2019年嘉陵江流域各气象站点CDD和CWD的主控气候因子及其比例。从图7(a)来看,嘉陵江流域CDD的主控气候因子为Nino3.4,占比为38.1%,两个次要气候因子为SASMI和SOI,三者合计比例为79.4%,这表明ENSO因素(Nino3.4和SOI)以及南亚季风(SASMI)共同控制着流域的CDD变化。从图7(b)来看,嘉陵江流域CWD的主控气候因子为SOI,占比为36.5%,两个次要气候因子为PDO和Nino3.4,三者合计比例为79.3%,这表明ENSO因素(Nino3.4和SOI)和PDO是流域极端连续湿润状况的主要驱动力。对比来看,虽然单因素和多因素分析结果存在一定出入,但总体结论是相一致的,即ENSO因素(Nino3.4、SOI)主要控制流域CDD和CWD的变化,SASMI和PDO作为次要气候因素也对流域的CDD和CWD具有影响作用。

图7 1960—2019年嘉陵江流域各气象站点CDD和CWD主控气候因子及其比例

4 讨 论

4.1 极端连续性降水的时空格局

基于63个气象站点数据,分析了嘉陵江流域1960—2019年极端连续性降水(CDD、CWD)的空间分布。流域多年平均CDD呈“南少北多”的空间格局,中部和南部呈现一定纬度分异规律,而北部受纬度和高大地形的共同影响,地带性规律不显著;年降水量小于800 mm的陇南、川北等半湿润地区,其降水量少且集中于夏季,CDD高达62~88 d/a。相比来看,流域CWD未表现出纬向或经向的分异特征,高值区位于涪江和渠江上游以及下游的重庆城区,前者主要因海拔升高易形成地形雨[31],后者可能与城市“雨岛效应”有关[32]。由此来看,在气候变化与城市化双重作用下,流域极端连续性降水的空间异质性日益凸显,未来应强化流域极端气候分区管理。

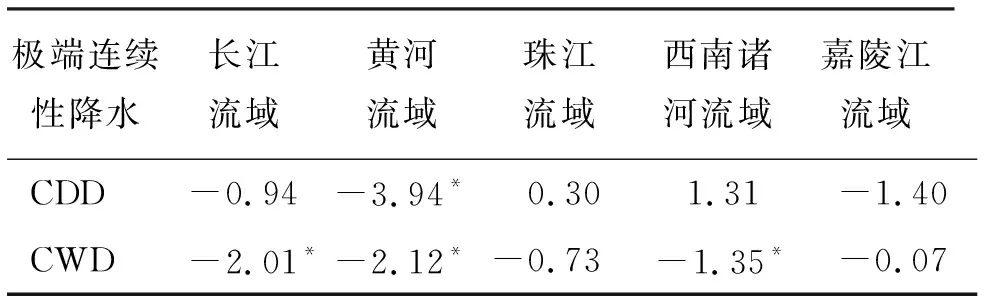

表3为前人研究中采用Sen’s斜率统计的1961—2017年我国内地主要流域CDD和CWD趋势值[33]。由表3可以看出,除黄河流域外,其余流域CDD的变化趋势均呈不显著性,长江流域CDD为-0.94 d/10a,稍小于嘉陵江流域的-1.40 d/10a。然而,根据上文分析,嘉陵江流域内部CDD趋势差异较大,位于流域北部的文县和岷县等站的CDD上升趋势十分显著,达到4.8 d/10a,这主要由于这些地区降水偏少(400~600 mm),靠近半干旱地区,干旱风险不断增大,这也在一定程度上印证了全球气候变化研究得出的“干旱地区变得更干”的结论。

表3 中国内地主要流域CDD和CWD的Sen’s斜率统计 d/10a

4.2 极端连续性降水的气候驱动机制

从局地气候和全球气候因子两方面分析了嘉陵江流域极端连续性降水的驱动机制。流域年降水量与CDD呈负相关关系,说明降水总量对连续干旱有一定阻滞效应;而流域54%的站点CWD与年降水存在显著正相关,表明降水增多在促进极端连续湿润条件中发挥着重要作用。Yuan等[34]和Wang等[15]对我国东部地区的研究中也发现,年降水是重要的局地性气候因子,对区域气象干湿敏感性较强,具有缓解干旱和增加湿度的作用,尤其对极端降水的持续时间作用显著。

大尺度气候环流也是影响气候的重要因子,其可通过影响大气温湿状况对极端连续性降水发挥作用[35]。根据前人研究,SOI、Nino3.4、PDO、EASMI、SASMI等气候环流均在一定程度上影响着我国极端降水频率和强度[36]。与以往研究不同,本文从单、多因子两方面分析了嘉陵江流域CDD和CWD变化的气候驱动机制。就单因子分析来看,CDD与SOI相关性最显著,而CWD与PDO、Nino3.4相关性最强,这表明ENSO因素(SOI、Nino3.4)是影响流域极端连续性降水的主控因素之一;就多因子分析来看,流域CDD、CWD均与ENSO因素(SOI、Nino3.4)存在较强关系,这也进一步证实了ENSO对我国流域尺度极端连续性降水的影响。ENSO作为全球气候异常的重要指示因子,不少学者也指出其与我国极端降水关系密切,Su等[37]研究发现,我国南方最大CDD和CWD分别出现于ENSO暖期和冷期。

本文首次采用随机森林方法对极端连续性降水的多气候因子影响机制进行分析,是对以往单因子分析的有益补充。可以看出,除ENSO这一关键气候因素外,SASMI和PDO也分别在嘉陵江流域CDD和CWD变化中发挥着不可或缺的作用,这表明大尺度气候环流之间存在着复杂关联,它们会通过协同作用对降水条件产生影响,这也证实了Zhong等[38]的研究结论,即ENSO在影响东亚地区降水时常受到PDO调节,进而引起我国不同地区降水极值产生差异。

5 结 论

采用Sen’s斜率、Mann-Kendall趋势检验和随机森林等方法,分析了1960—2019年嘉陵江流域极端连续性降水时空变化特征,从单、多因子两方面揭示了其气候驱动因素。主要结论如下:

(1)嘉陵江流域多年平均CDD为22.3~88.6 d,呈“北多南少”空间分布,多年趋势为-3.8~4.8 d/10a,仅2个站点达到0.05显著性。多年平均CWD为 4.5~8.1 d,总体差异不大,全流域多年变化趋势均为减少趋势,流域上游的10个站点为显著减少。

(2)局地气候驱动因子分析表明,年降水与流域59个站点(94%)的CWD为正相关,但与CDD相关性较低。大尺度气候环流驱动因子分析表明,ENSO(Nino3.4、SOI)因子为流域CDD和CWD的主要控制因子,且SASMI和PDO分别是影响CDD和CWD的次要因子。