柴达木盆地北缘马海东地区基岩油藏成藏条件分析

2023-09-11李军亮

李军亮

中国石化胜利油田分公司 勘探开发研究院 山东 东营 257015

基岩潜山油气藏是世界油气勘探开发的一个重要领域,同时也是中国油气储量增长的重要组成部分[1-3],在我国油气勘探开发中的作用和地位越发明显[4]。近年来,国内辽河、准噶尔以及柴达木盆地基岩潜山油气藏的规模发现,展示了基岩油气藏良好的勘探前景。尤其是柴达木盆地阿尔金山前带新近发现了东坪、尖北、冷北等多个大中型基岩块状整装气藏[5-8],取得重大油气勘探发现,成为柴达木盆地新的增储领域。除此之外,位于柴北缘马北凸起东段(以下简称马海东地区)的元古界基岩油藏勘探也取得了较大进展,相继发现了马北3、山古1、山3等多个潜山油藏和含油气构造,成为该区除古近系之外另一有利的勘探领域。通过开展柴北缘马海东地区基岩油藏成藏条件分析,在对基岩岩性、储盖特征、成藏关键要素研究的基础上,明确了马海东地区基岩具备形成规模油藏的有利条件,以期为研究区基岩油藏勘探和目标优选提供地质理论依据。

1 地质背景

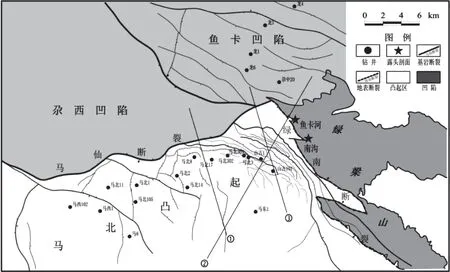

马北凸起位于柴北缘东段,构造上属于盆内二级构造单元马海-大红沟凸起的北端,北邻尕西-鱼卡侏罗系生烃凹陷。马北凸起是中生代以来继承性发育的低凸起区[9-10],北部以马仙断裂为界与尕西凹陷相接,东部以绿南断裂为界与绿梁山相接,是尕西凹陷侏罗系成熟油气的有利运聚区,已发现了以古近系为主要含油层段的马海、马北等多个油气田[10-13]。马海东地区位于马北凸起的东翼,属绿梁山前带;受近南北向和北东-南西双向挤压应力作用,发育马仙和绿南两大断裂体系(图1)。

图1 马北地区构造单元划分图

2 基岩油藏基本特征

2.1 岩石学特征

由马海东地区钻井岩心、野外露头样品薄片鉴定、X射线衍射全岩矿物分析及统计结果可知,研究区基岩岩性种类较多,主要包括片岩、片麻岩、云母片岩三大类,石英片岩、长石片岩、云母片岩、长石片麻岩、花岗片麻岩、榴辉岩、角闪岩、变质砂岩等9种岩性。

2.2 储集空间

储集空间类型及发育程度是影响基岩储层储集性能的重要因素[15-17],基岩长期的风化淋滤和后期的改造作用所形成的溶蚀孔缝、构造裂缝等对油气储集起着决定性作用[5-6、18]。岩心观察、铸体薄片及成像测井解释结果表明,研究区基岩储集空间包括裂缝和溶蚀孔隙两大类共9种类型(图2)。裂缝包括构造缝和溶蚀缝2种,构造缝产状多样,包括水平裂缝、斜交裂缝、低角度缝、高角度裂缝以及高角度裂缝切割低角度平行缝形成的网状裂缝,以高角度缝为主(图2a、2b、2c)。溶蚀孔大都与裂缝共存的形式出现,裂缝的发育为溶孔的形成提供了前提条件,裂缝对于改善基岩储层的渗滤性能起着重要的作用(图2d、2e);溶孔及发育段溶孔连成串状、片状(图2f)。

图2 马海东地区基岩储层储集空间类型

2.3 储层物性及含油性

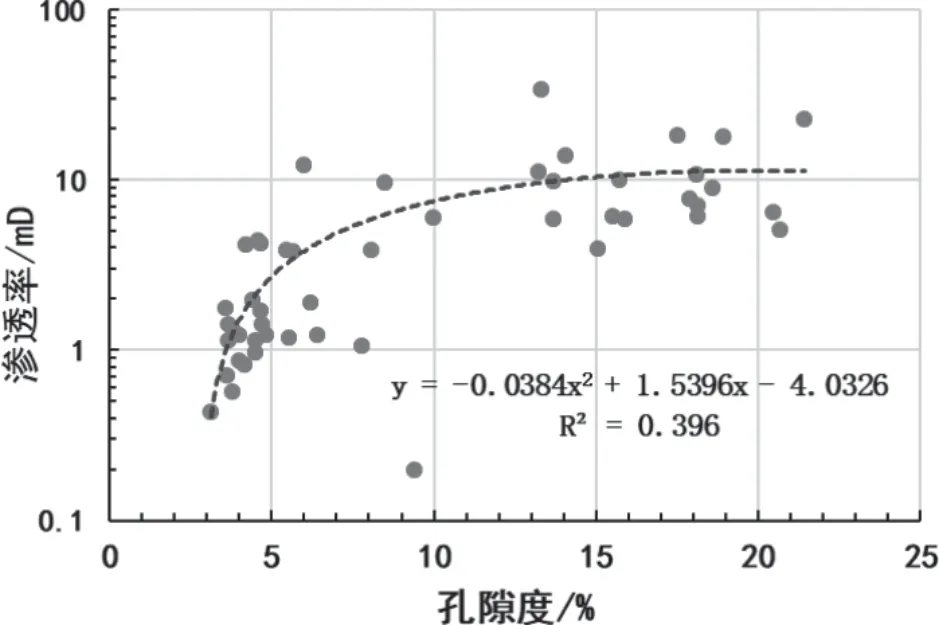

基岩为裂缝和溶蚀孔双重介质储层,研究区岩心物性分析与测井解释结果表明,孔隙度主要范围在2.5%~11%之间,最大可达20.34%,平均为7.0%;渗透率分布在0.1~9.6mD之间,最高为33.68mD,总体上属低孔-低渗储层。从孔渗相关性来看(图3),马北地区基岩储层相关性一般,说明渗透率受孔隙度的影响较小,主要受裂缝发育程度的影响。

图3 马北地区基岩风化壳储层物性特征

2.4 油藏类型

柴达木盆地已发现的基岩油气藏多为风化壳型构造(断块)油气藏[4-5、7],如东坪、尖北基岩气藏等。除此之外,还发育构造-岩性复合油气藏,如切6井区基岩构造油藏。研究区已发现的马北3、山古1井区基岩油藏为风化壳断块油藏,受基岩内部早期断裂控制,各断块独立成藏,不具有统一的油水系统。

3 油气成藏要素分析

3.1 紧邻尕西侏罗系生烃凹陷

马北凸起紧邻尕西侏罗系生烃凹陷,油气源条件非常有利。尕西凹陷具有烃源岩厚度大、有机质丰度高、演化程度适中、生烃潜力大的有利条件,是柴北缘主力生烃凹陷之一。油气源对比分析表明,马海、马北油气田、绿梁山基岩古油藏等油气分别来自尕西凹陷中侏罗统湖相和煤系成熟烃源岩[12-13]。

尕西凹陷发育中侏罗统大煤沟组七段(J2d7)深湖、半深湖相页岩、泥岩和五段(J2d5)湖沼相煤系暗色泥岩、碳质泥岩、煤等两大类烃源岩。J2d7湖相烃源岩有机碳(TOC)含量为2.23%~8.73%,平均值为5.8%;生烃潜量(S1+S2)为2.73~46.69mg/g,平均为24.23mg/g,属于好烃源岩。有机质以腐泥组为主,变化范围10.7%~96.3%,平均值60.38%;其次为镜质组,变化范围3.7%~83.7%,平均值35.88%;壳质组和惰质组含量较低,平均值分别为1.95%、1.84%;有机质类型以Ⅰ-Ⅱ1型为主,是一套优质的生油岩。J2d5煤系烃源岩TOC含量为9.4%~15.06%,平均值为12.79%;S1+S2为16.7mg/g~27.7mg/g,平均为20.5mg/g,属于中等-好烃源岩。有机质以镜质组和腐泥组为主,镜质组分含量为3.7%~94.3%,平均值56.27%。

3.2 良好的储盖组合

马北凸起基岩经长期风化淋滤、溶蚀作用以及多期次强烈运动的改造,形成了大量的溶蚀孔隙和裂缝,在基岩顶部形成了良好的风化壳储层。受风化淋滤程度及古地形的影响[19],风化壳顶部早期形成的裂缝和溶蚀孔缝被不同程度的充填,根据风化壳充填和上覆盖层发育及组合的差异,将基岩储盖组合划分为2种类型。

第一类是以位于继承性高部位的马北1—马北3井区为代表,风化壳裂缝和溶蚀孔隙较发育,且基本未被充填,进入基岩即为良好储集层。储层上部直接覆盖古近系下干柴沟组下段的辫状河沉积体系,在地层的中上部发育一套泥地比75%~80%、单层泥岩厚3~10m、累计度140~180m,且横向分布稳定的区域性盖层,与下伏基岩风化壳形成良好储盖组合,目前已发现的马海、马北、马海东等油气藏均位于该套盖层之下。

第二类是以位于凸起斜坡区和低部位的山古1、山3井区等为代表,该类风化壳储层裂缝较为发育,但基本被后期的泥质、方解石、石英等矿物充填,在风化壳顶部形成一层厚10~22m的致密层。

3.3 有效的网状输导体系

马北地区古近系油气藏勘探结果表明,油气主要由马仙断裂、下干柴沟组下段骨架砂体构成的复合输导体系进行运移[13]。由于该区古近系为常压油气藏,油气运移至凸起区后发生倒灌进入下覆基岩中聚集成藏的可能性较小;因此与油源断裂沟通的基岩内部断裂是油气运移的主要通道,也是基岩能否成藏的关键。

3.3.1 油源断裂

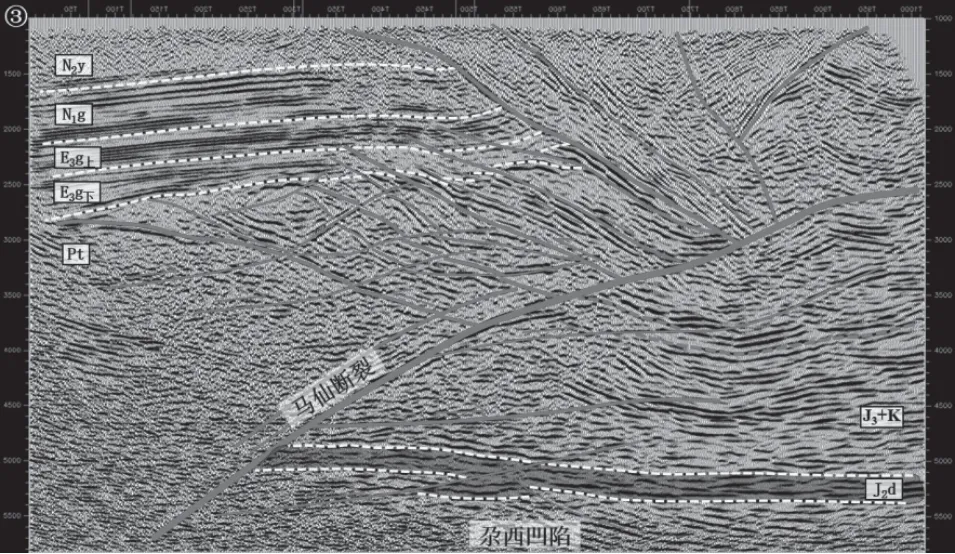

研究区发育马仙、绿南两大基底卷入式油源断裂。由马仙断裂上、下盘地层厚度及接触关系来看(图4①),可以确定渐新世—上新世马仙断裂表现为同沉积断裂特征,晚白垩世、古-始新世及第四纪为非同沉积断裂阶段。断裂活动性分析也表明,马仙断裂自渐新世以来持续活动,活动速率分别为121 m/Ma、57 m/Ma和76 m/Ma,第四纪断裂活动性最强,活动速率达866m/Ma,造成断裂上盘马北凸起新近系大范围剥蚀。

图4 马北地区基岩断裂发育特征

3.3.2 基岩内部网状断裂

马北凸起西段、中段受马仙断裂左旋压扭作用的影响,发育3组北西走向的派生压扭断裂[14],派生断裂向马仙断裂方向收敛,向东南方向散开,沿马仙断裂呈“帚状”分布(图1)。3组派生断裂与派生的次一级断裂组成平行、Y字、反Y字型断裂组合样式,构成马北凸起中、西段基岩优势输导通道(图4a)。尕西凹陷成熟油气沿马仙油源断裂垂向运移,派生断裂体系垂向—横向运移至基岩风化壳中聚集成藏。

马北凸起东段的马海东地区受马仙、绿南断裂的双重控制,经多期、双向逆冲挤压改造,在基岩中形成马仙、绿南2组北西走向的派生断裂体系(图1)。在剖面上2组断裂分别与马仙、绿南断裂平行,2组断裂之间相互切割,形成网格状断裂组合样式;其下部与马仙油源断裂直接沟通,上部直接沟通基岩内幕、风化壳和上覆古近系储层,是油气再次运移、分配的主要通道。来自尕西凹陷的油气通过马仙、绿南断裂垂向运移,沿基岩内部网状断裂再次运移,依次充注基岩内幕、基岩风化壳和古近系圈闭,形成基岩内幕和风化壳断块油藏。

4 油气成藏模式

柴达木盆地基岩油气藏基本属于源外成藏[19],马海东地区的基岩也具有相同特征,输导条件在油气成藏过程中起着至关重要的作用。尕西凹陷中侏罗统湖相源岩在中新世以来进入生排烃高峰期,现今仍处于成熟-高成熟演化阶段。沟通油源的马仙、绿南断裂自渐新世以来持续活动,与尕西凹陷生排烃期具有良好的匹配关系,构成尕西凹陷成熟油气向源外凸起区垂向运移的主要通道;由马仙、绿南断裂派生的2组断裂体系多期活动、相互切割,在基岩内部形成的网状断裂体系及大量裂缝,是油气二次运移、再分配进入基岩风化壳储层中的直接通道;其纵横向延伸及展布也决定着油气在平面上的分布,形成沿断裂分布的风化壳断块油藏,如马北302、马北3、山古1、山3井区基岩风化壳油藏等(图5)。

图5 马北地区东段基岩成藏模式图

5 结论

(1)马北地区基岩主要发育片岩、片麻岩、云母片岩等3类9种岩性;储集空间包括裂缝和溶蚀孔隙2类9种类型,以构造缝、溶蚀缝为主,其次为溶蚀孔;储集物性以低孔低渗储层为主,裂缝的发育不仅控制溶蚀孔缝的发育,更直接影响储层的渗滤性能和产量。

(2)紧邻富烃凹陷、良好的储盖组合、有效的网状输导体系构成马海东地区优越的“源-断-储”配置,是研究区基岩成藏的关键要素。

(3)马北凸起基岩油藏属源外成藏,马海东地区具备发育基岩风化壳、低位潜山、内幕断块等多种类型油藏的有利条件,是下步勘探的有利方向和目标类型之一。