小学女教师工作负担、工作-家庭干涉、情感承诺与离职倾向:基于实在主义社会理论的结构方程建模

2023-09-08周深几

周深几 徐 淼 王 恒

(1.教育部普通高校人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心,北京 100875;2.江苏师范大学教育科学学院,徐州 221116)

一、引言

2019 年12 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》(以下简称《意见》),明确将教师减负列为各级教育部门的重要工作内容,各省份已陆续出台了教师减负清单。教师减负不是简单地“做减法”,所谓“减”是为了教师工作质量乃至学校教育系统的增效(张倩, 2022)。

2021 年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”政策)实施之后,一方面取得了积极成效—家长与学生负担得以减轻、学校课堂教学水平和课后服务水平显著提升。另一方面也带来了教师工作压力增大、工作量变重、专业发展受影响、综合能力受挑战等问题(罗枭 & 侯浩翔, 2022)。与此同时,“双减”政策与二孩政策的推行使教师与家长的身份逐渐改变,多重身份的女教师在工作生活上面临着更大挑战(常亚慧 &胡叶雯, 2022)。还有研究表明,相比男性,女性更可能走上磨损的、非线性的职业道路并在某个阶段离职(Bian & Wang, 2019)。我国小学教育阶段女教师占比较高。根据教育部2021 年教育统计数据,2020 年我国普通小学的女教职工数、女专任教师分别约为41.22 万人、45.79 万人(分别占比69.09%、71.17%)。关注女教师的离职倾向对于相关政策目标的实现非常重要。因此,我们需要对女教师工作负担有更多方位的认识,并审视工作负担对她们的离职倾向产生了怎样的影响,从而在综合背景下为教师减负提供科学证据。

以教师的工作负担构成作为关注点出于三方面原因:第一,当前大部分研究主要关注教师对其工作负担的主观感知,审视其感知到的负担如何影响工作满意感(Toropova et al., 2021)、倦怠(Saks et al.,2022)、幸福感(Ainsworth & Oldfield, 2019)等心理状态。然而,我们能从这类研究中了解教师的主观负担感受,却难以得知这种感受是怎样受到客观负担影响的,而后者正是政策与实践的关键所在。第二,当前考虑教师客观负担的研究较少细化负担的结构。例如,一项对中国农村教师的研究以教师每日工作时长作为负担的指标(Zhao et al., 2022)。但是,这会使我们难以了解教师工作中特定的任务对其工作感受产生的影响(Jerrim & Sims, 2021)。第三,中国教师工作负担的结构性问题较为突出,尤其体现在非教学负担过重的结构性失衡现象上(李新, 2019; 李新翠, 2021)。

综上,本研究以Archer(1995, 2000)的实在主义社会理论(realist social theory)为理论视角,基于该理论提出研究框架及研究假设,通过对海南省十三所小学女教师的调查,探究其工作负担、工作-家庭干涉、情感承诺与离职倾向之间的关系。本研究希望通过结构方程建模,为国际学界关于教师工作负担与离职倾向关系的讨论(Li & Yao, 2022)提供本土证据,为教师负担的研究提供理论启示,以及为相关政策的制定提供实践启示。

二、理论视角与研究框架

(一)实在主义社会理论

实在主义社会理论有助于分析教师工作负担对离职倾向的影响。Archer(1995)秉持涌现主义本体论(emergentist ontology),认为结构与能动性具有各自的涌现属性①。社会结构是历史中个体塑造与变革的产物,但它对当下个体有因果效力且不可还原为当下个体的属性(Sawyer, 2005)。这一视角区别于结构化(structuration)理论。结构化理论强调规则和资源“实例化”(instantiated)于社会实践中,即结构由能动者产生,又约束或驱动能动者的行动。这种将结构与能动性视作相互构成的做法限制了对两者互动的分析(Caetano, 2015)。

为此,Archer(1995)提出形态发生学(morphogenesis)来阐释结构与个体之间的关系:个体非自愿地身处社会结构中的某个位置,社会结构的结构涌现属性(如分布、角色、制度结构)先于个体存在并对其施加因果影响力。具体来说,当个体占据某个社会位置时,该位置包含行动的既定成本与收益,进而对个体的行动产生非决定性的影响,因为“其效力取决于能动者如何权衡以及依据其权衡决策行动”(p.208)。行动对世界产生了实实在在的影响,并继续影响之后的行动。结构与能动性因此在时间上是先后交替的,即所谓的分析二元性(analytical dualism)。需要注意的是,分析二元性承认“涌现的历史性”(historicity of emergence, p.66)—结构由过往历史活动所形塑,当前个体的能动性也有赖于其过往经历的结构。但这不是对当下的结构与能动性分析的焦点,因而分析二元性是“解决围绕不可分离性的理论张力的最佳方式”(Sawyer, 2005, p.143)。

Archer(2000)将我们行动所基于的理由称为关切(concerns)。个体往往具有一系列关切,其反身性地思考这些关切并做出承诺。承诺可能是个人理性选择的结果,也可能是对社会价值、规范和标准的遵循。因此,对于身处特定结构位置的个体而言,当结构的指示与内在关切相矛盾时,其可能冒着受惩罚的风险坚持自我。但很多时候,个体会按照结构位置的指示行事。例如,课改的推进赋予教研员更多评价者的行政角色,教研员因而不只是践行其个人关切(如引领教学研究),也要将其结构关切(如履行行政职责)纳入制定行动方案的考量中(沈伟, 2012)。用Archer(1995)的话来说,对个体而言,结构对个体的影响是“偏向某种反应而不是另一种反应的物质性理由(material reason)”(p.209),而并非以液压(hydraulic pressure)形式推着、压着个体行事的。

个体的关切与其情绪有关。Archer(2000)认为,情绪并不单纯指我们对刺激的反应,而是“标志着我们关切的意义”(p.196),因此关切有对应的情绪评注(emotional commentaries)。例如,教师过重的工作量会让他们有一种被压垮感,这是他们对身体-环境的关切的情绪评注。他们要么调整行为(如休息、推脱、偷懒等),要么调整自己的耐受度,使情绪恢复到可接受的程度。

基于上述对实在主义社会理论的梳理,笔者提出如下探索性框架:教师所处的社会结构独立于并先于他们存在。教师涌现出关于其所处结构位置的特定关切以及相应的情绪,从而影响他们的行动意向。简言之,结构涌现属性促成了教师“关切-情绪-行动”的“连锁反应”(Zhou & Ye, 2022)。基于这一框架,本研究主要研究工作负担(结构涌现属性)、工作-家庭干涉(关切)、情感承诺(情绪)与离职倾向(行动意向)四者的关系。

(二)教师工作负担

本研究关注的结构涌现属性是教师工作负担。教师工作负担指教师工作中任务的分配与总和,它决定了其工作强度(Green, 2021)。教育生态的转变使得教师工作负担不仅在量上不断增加,也在发生质的转变。例如,教师的责任清单不断扩展,尤其是文牍工作的增多使得教师的专业性正在发生根本性转变(Brady & Wilson, 2022; Carroll et al., 2021; Stacey et al., 2022)。教育系统对教师不断变化、强化的要求给教师身心带来巨大挑战,他们需要凭借有限的资源、时间和精力来应对愈发多样的任务,因而产生强烈的压力感(Brady & Wilson, 2022; Carroll et al., 2021; Yang et al., 2019)。对此,我们既要关注教师的工作负担总量,也要关注其工作负担的结构。

教师工作负担常常以时间来衡量,尤其是不同任务所占用的时间(Green, 2021; Jerrim & Sims,2021)。对教师而言,他们工作任务的时间“如何分配很大程度上不受教师控制”(Good et al., 2017, p.8),而是受到科层体制的严格控制(Hargreaves, 1990; Kim, 2019)。教师的时间不仅被填充了各种任务,而且被分割成各个环节(Good et al., 2017; Lau et al., 2022)。由此,教师的工作任务时间构成可被视为一个典型的结构涌现属性。要建立一个涵盖教师复杂工作任务的清单并不现实(Stacey et al., 2022),因而有必要对教师工作负担进行范畴化处理。例如,教师教学国际调查(TALIS)和英国的教师工作负担调查(Teacher Workload Survey)都将教师非教学负担分为备课、批改作业、学生咨询、参与学校管理、一般性行政工作、专业发展活动、与其他教师合作、课外活动等范畴。但是,需要注意以下四点:

(1)不同于国外研究中将上课、备课和批改视为分离的环节(Jerrim & Sims, 2021),中国教师的“教学实践”并不拘囿于教室内的上课,还“包含备课、批改作业、辅导学生、评价(考试)等多个环节”(王洁 & 宁波,2018,p.84)。

(2)教师专业发展包括非正式(与其他教师合作研讨)与正式(教师专业发展)的形式(Zeng & Day,2019)。相关量化研究也将两者纳入到一个教师工作负担范畴(“团队工作∕专业发展”)进行分析(Jerrim & Sims, 2021)。

(3)参与学校管理(如教师会议、联络工作)和行政工作(如学生评估、学生表现性数据分析、学校政策开发)的界线很多时候并不清晰。因此,教师工作负担调查报告将两者合称为“管理类和行政类活动”(Walker et al., 2019)。尤其在中文语境下,行政“指机关、企业、团体等内部的管理工作”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室, 2016, p.1466),因此在很大程度上和管理工作交织在一起。相关研究也将两者纳入到一个教师工作负担范畴(“管理∕行政”)进行分析(Jerrim & Sims, 2021)。这类工作往往被认为是教师工作的必要成分(Kim, 2019)。

(4)教师的工作涉及学生学校生活的其他方面。首先,家校沟通是当前教师工作中的重点。家长会、家访、线上联络等多种方式使家校间的信息流畅,让家长更了解学生的状况,从而有助于学生的发展(Chen & Zhao, 2022)。其次,对于寄宿学校的教师,他们还需要以宿舍查房等形式关照学生的生活。

综上,我们认为“教学实践”“专业发展”“行政管理”“学生生活”是教师工作负担的四个核心范畴。在这些核心维度之外,“杂事”成了当下研究关注的焦点。教师的杂事在教育学界∕教育教学专业中并没有准确涵义,不过其他专业则有较为清晰的界定。例如,学校精神健康专业人员的工作范畴划分为干预、咨询、评估、家庭支持、合作与专业发展以及杂事。其中,“杂”意味着文牍工作或与其临床专长无关的任务,如与学生无关的委员会工作等(Zabek et al., 2023)。在护理专业中,相较于增益(如直接与间接的护理)或必要的工作,杂事被认为是非增益的工作(non-value-adding work),包括仓库作业、检索事物、处理非病患信息等(Antinah et al., 2015)。这类研究的普遍思路是提取专业工作的核心维度(增益或必要的),再将其他工作范畴视为杂事。

与之类似,对工作的增益程度可作为辨别教师工作负担“正”∕“杂”程度的指标(Lawrence et al.,2019; Wang & Wang, 2021)。一般来说,教与学被置于工作核心(Philipp & Kunter, 2013),与之关联性越弱的工作越“杂”。但是,“教师的工作内容是松散构建的,因而额外的职务与责任常常被添并进去,却并未明智地考虑它们是否能被做到”(Prilleltensky et al., 2016, p.108)。非教学任务不断被机械地增加到教师工作清单上(Ballet & Kelchtermans, 2009; Butt & Lance, 2005),使得教师工作的轮廓复杂不定(Philipp & Kunter, 2013)。

基于以上对杂事的认识,本研究参照护理、学校精神健康等专业研究的做法,将杂事界定为教师工作核心维度之外的边缘维度。需要注意的是,国外研究常常将杂事定义为行政(administrative)上的,但行政在中文语境下常常具有“管理”意涵,杂事往往是更低层次的事务性工作。综上,本研究将教师工作负担架构化为五个任务范畴:教学实践、专业发展、行政管理、学生生活与杂事。

(三)研究框架

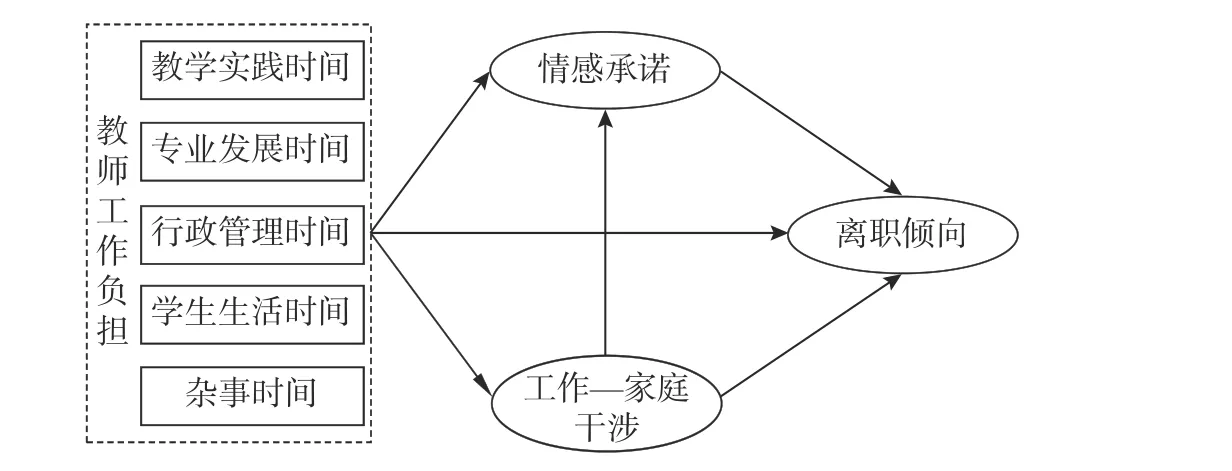

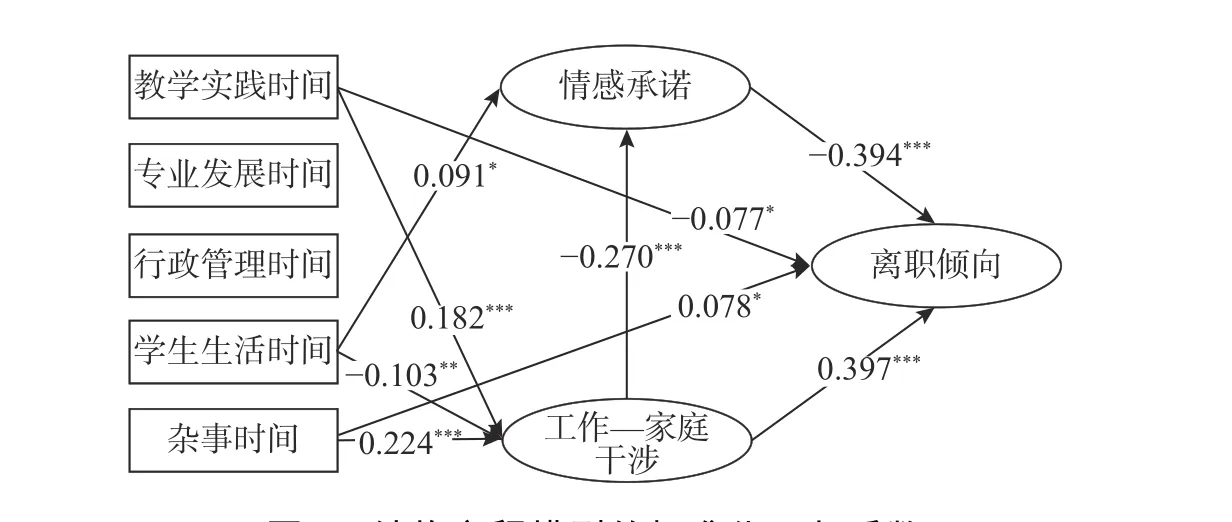

基于Archer 的实在主义社会理论,本研究主要关注教师工作负担如何通过关切与情绪的“连锁反应”影响行动意向。本研究将教师的五个任务范畴(教学实践、专业发展、行政管理、学生生活与杂事)同时纳入模型,形成如图1 所示的路径图:

图1 小学女教师工作负担对离职倾向影响机制的路径图

对于教师行动意向,我们出于以下两方面原因考虑其离职倾向(turnover intention)—教师在何种程度上打算在不久的将来转投别的学校或离开教职。首先,教师的离职倾向可以显著预测其离职行为。其次,出于对国内特定情境的考虑,教师即使经历了工作上的不满和压力,也不会轻易选择离职,但是其离职倾向能反映出“人心不稳”的程度(Liu & Onwuegbuzie, 2012)。离职倾向不论是否引发了教师的离职行为,它都很可能意味着教师在教学付出、效能和质量上的降低(Räsänen et al., 2020)。相关研究发现,繁重的工作负担会引起教师的离职倾向与行为(Rajendran et al., 2020; Saks et al., 2022)。此外,如果教师在其工作范围之外被添加额外的负担和责任,他们会因为工作压力而产生换一个工作环境的念头(Al-Mahdy & Alazmi, 2023)。对此,提出研究假设1:

H1 小学女教师的各项工作任务时间显著影响其离职倾向。

在教师关于其角色的种种关切中,我们聚焦工作-家庭干涉(work-family interfering)。教师往往认为保护个人生活很重要却又很困难(Day & Hong, 2016)。理论上,个体的工作与家庭领域有一定边界,当其中个体认同度较低的领域向另一领域挤压时,冲突感便由此产生(高中华 & 赵晨, 2014)。教师由于常常需要把一些任务(如备课)带回家,其工作-家庭干涉问题十分突出(Cinamon et al., 2007; Day &Hong, 2016; van der Want et al., 2018),且在女教师群体中尤为明显(Ballet & Kelchtermans, 2009; Erdamar& Demirel, 2014; Noor & Zainuddin, 2011)。这背后的一大原因是女性越来越多地参与工作,但“女性作为家庭照顾者的角色没有以同样的速度改变”(Kumar & Mellsop, 2013, p.101),这使她们更担心工作干涉家庭。如今,国内女性经济愈发独立、家庭地位愈发提升,但传统的性别定位使她们仍注重对家庭角色的投入(李艳红, 2011; 林忠等, 2013)。尤其是“双减”之后,教师职业角色和家庭抚育角色之间的张力加剧使女教师对此更为上心,并通过不同策略平衡、融通两个角色(常亚慧 & 胡叶雯, 2022),工作-家庭干涉可能会影响教师的离职倾向。研究发现,工作-家庭冲突会促进教师的倦怠,削弱其投入工作的活力(Cinamon et al., 2007; Noor & Zainuddin, 2011),以至于促进其流动倾向(Li et al., 2021; Rajendran et al., 2020; Räsänen et al., 2020)。

工作-家庭干涉可能受到教师工作负担的影响。Kumar 和Mellsop(2013)指出,女性职工的工作-家庭干涉主要体现在三个方面:首先,长时间的工作会占用她们投入家庭活动的时间;其次,工作中的压力和情绪使她们难以以放松的心态参与家庭活动,即所谓的“紧绷溢出”(spillover of strain)效应;最后,工作中被期望的或习惯性的行为可能会被带到家中。例如,瑞典女教师在家庭中扮演相对传统的角色,认为照料家人是重要且值得的,因而她们担心高压工作带来的坏情绪会影响家人(Ahlgren & Gillander Gådin, 2011)。有研究者指出,教师角色的扩展(应付检查、填报数据等)引起其工作-家庭冲突,进而产生对工作的不满(Erdamar & Demirel, 2014)。因此,不仅是教师工作时长,教师工作的任务构成也会影响其工作-家庭干涉。对此,提出研究假设2:

H2 工作-家庭干涉在小学女教师各项工作任务时间与离职倾向之间起到显著的中介作用。

情感承诺(affective commitment)是我们关注的情绪要素。Allen 和Meyer(1990)将情感承诺定义为个体对工作的情绪依附性(emotional attachment),反映出个体对工作角色有多认同以及有多想要继续投身于这份工作。他们指出这一概念与工作者行为倾向之间没有交叠,并可以作为其在组织中投入或离职的预测变量。对教学专业而言,“最好的教学需要动机、承诺与情绪依恋”(Day & Leitch, 2001, p.414)。情绪上与教学专业的共鸣会让教师继续致力于教学事业。中国大陆地区(Li et al., 2021; Zhou et al., 2020)、中国香港(McInerney et al., 2015)以及挪威(Tiplic et al., 2015)、比利时(De Neve & Devos,2016)的研究表明,教师的情感承诺是其离职倾向的显著预测变量。另有研究发现,当学校创建一个重视、欣赏教师归属感与情绪依恋的生态时,教师的幸福感便会得到提升,也更会通过行动进行回报(Price & McCallum, 2015)。

教师的情感承诺可能受到其工作负担的影响。国外相关的量化研究显示,教师工作任务中的一部分会显著影响其情绪状态(Jerrim & Sims, 2021; Philipp & Kunter, 2013)。有研究发现教师会将文牍工作视作对他们时间的“窃取”而影响其对这份工作的态度(Butt & Lance, 2005; Pogodzinski, 2014)。厄瓜多尔的一项研究显示,额外的工作负担需要教师在情绪和心理上付出巨大的努力,并会产生无力与不满的感受(Alvarado & Bretones, 2018)。对瑞典女教师的研究表明,当她们无法做自身认为“好”的教师工作时,会产生长期的消极情绪(Ahlgren & Gillander Gådin, 2011)。国内也有研究表明,过重的与教学无关的任务会引起教师的反感心理(Wang & Wang, 2021; Yang et al., 2019; 李新, 2019; 李新翠, 2016)。对此,提出研究假设3:

H3 小学女教师的教师情感承诺在其各项工作任务时间与离职倾向之间起到显著的中介作用。

此外,有国内的研究显示,工作-家庭冲突会削弱教师的组织承诺,从而促进其流动倾向(Guo & Li,2022; Li et al., 2021; Zhou et al., 2020)。基于本研究的理论基础,即教师负担促成教师的“关切(工作-家庭冲突)-情绪(情感承诺)-行动(离职倾向)”的连锁反应(Zhou & Ye, 2022),提出研究假设4:

H4 “工作-家庭干涉→情感承诺”这一组合在小学女教师的各项工作时间与离职倾向之间起到显著的序列中介作用。

Archer 的实在主义社会理论框架和相关经验性研究为本研究的假设打下基础。需要注意的是,教师的任务范畴彼此之间可能互相影响。例如,教师的行政和教学任务之间的张力会影响他们的情绪和投入(Kim, 2019; Butt & Lance, 2005)。此外,其他任务的加重会倾轧教师在学生指导(Chen & Zhao,2022)、家校沟通(Stringer & Blaik Hourani, 2013)和专业发展(Zeng & Day, 2019)上的时间投入。

三、研究设计

(一)研究对象

笔者对海南省13 所小学的女教师进行线上问卷调查,共计回收问卷967 份,其中有效问卷906 份(问卷有效率为93.69%)。在该样本中,教龄为0-3 年的教师共300 人(33.1%),4-10 年的教师258 人(28.5%),11-20 年的教师198 人(21.9%),21 年及以上的教师147 人(16.2%),另有3 人未填写。学历分布上,5 人(0.6%)为高中∕中师∕中专学历,170 人(18.8%)为大专学历,712 人(78.6%)为本科学历,19 人(2.1%)为研究生学历。职称分布上,三级及以下349 人(38.5%),二级353 人(38.5%),一级174 人(19.2%),高级及以上30 人(3.3.%)。班主任384 人(42.4%),非班主任522 人(57.6%)。

(二)研究工具

本研究采用北京师范大学教师教育研究中心编制的《教师工作现状调研问卷》。人口学信息包括教龄、职称、学历、是否是班主任等,其中教龄(以年数计算)和是否是班主任作为控制变量。此外,问卷包含以下四个部分。

1.教师工作负担

基于文献综述并根据2014 年中国教育追踪调查(CEPS)、2018 年教师教学国际调查(TALIS),本研究将教师工作负担的时间拟定为5 个范畴共10 题,分别是:教学实践(备课、上课、辅导学生或与学生谈话、批改作业或试卷),专业发展(参加培训、跟其他教师一起合作研讨),行政管理(承担行政类或行政管理),学生生活(与家长沟通或交流、去宿舍查房)以及杂事。除上课时间通过计算每周授课节数乘以每节课时长外,其他活动的时间均以常规教学周内所花小时数计。

2.工作-家庭干涉

工作-家庭干涉量表改编自高中华和赵晨(2014)开发的工作干涉家庭量表。量表包含4 个题项,例如“工作太累,我下班后没有心思去做自己喜欢做的事情”。计分方式为1-6 分,得分越高表示教师认为工作对家庭的干涉越强。Oemga 信度系数为0.900,信度良好。验证性因子分析中模型拟合指数分别为RMSEA = 0.035,CFI = 0.999,TLI = 0.996,SRMR = 0.009,结构效度良好。

3.教师情感承诺

教师情感承诺量表改编自Smith 和Hall(2008)的专业承诺量表中的情感承诺子量表。量表包含4 个题项,例如“我为自己从事的工作而感到自豪”。计分方式为1-6 分,得分越高表示教师对教学专业的情感承诺越强。Omega 信度系数为0.788,信度可接受。验证性因子分析中模型拟合指数分别为RMSEA = 0.066,CFI = 0.995,TLI = 0.986,SRMR = 0.017,结构效度良好。

4.教师离职倾向

教师离职倾向量表选择翁清雄和席酉民(2010)的离职倾向量表,并将其中的“单位”替换成“学校”。量表包含4 个题项,例如“我经常琢磨要不要离开现在工作的这所学校”。其中,题项“我打算在目前这所学校长期待下去”为反向题,笔者进行了反向计分处理。计分方式为1-6 分,得分越高表示教师的离职倾向越强。Omega 信度系数为0.724,信度可接受。验证性因子分析中模型拟合指数分别为RMSEA = 0.066,CFI = 0.991,TLI = 0.973,SRMR = 0.017,结构效度良好。

(三)数据分析方法

笔者使用SPSS 26.0 和Mplus 8.0 进行数据分析。首先,使用SPSS 26.0 进行数据管理和基础分析。其次,使用Mplus 8.0 进行潜变量结构方程建模,以检验小学女教师工作负担、工作-家庭干涉、情感承诺和离职倾向之间的关系。此外,采取bootstrap 分析来确定中介效应是否显著(Hayes, 2009)。

四、研究结果

(一)小学女教师工作负担的现状

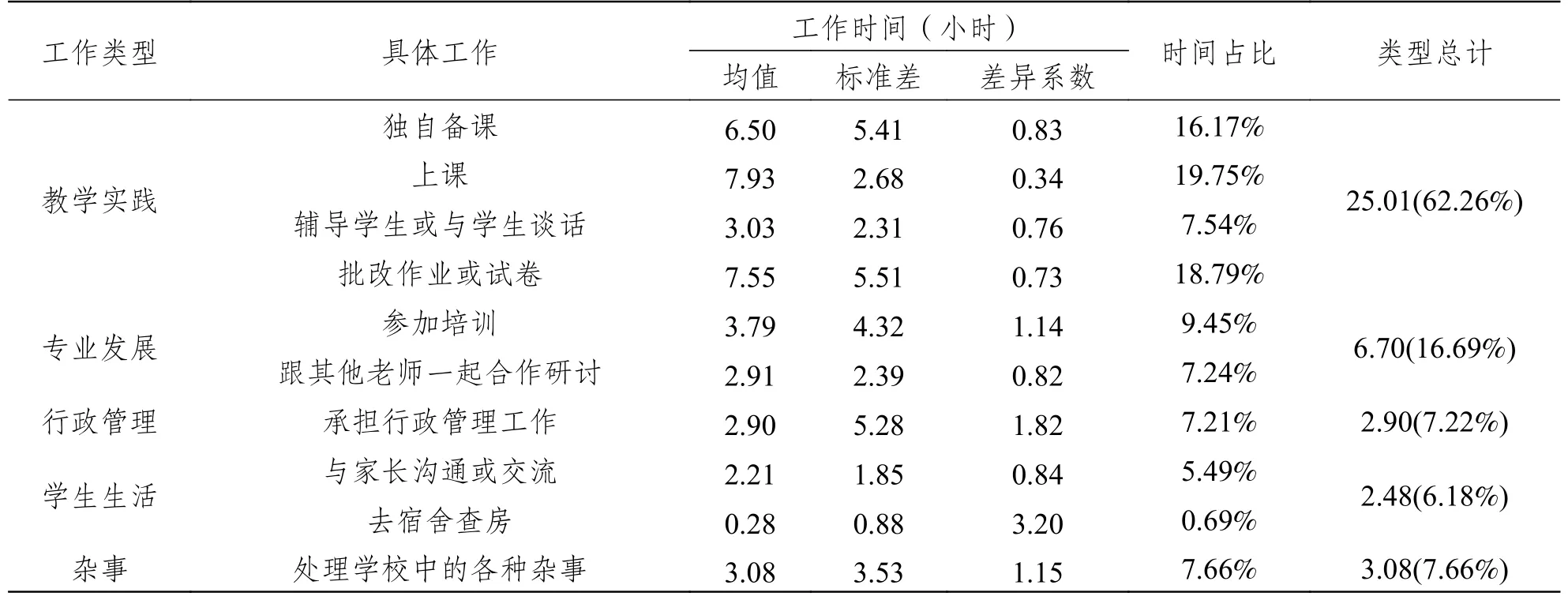

表1 呈现了样本教师工作负担中各项任务的平均每周时长。样本教师平均每周各项工作任务时间总和为40.17 小时,其中教学实践所用时间最长,为25.01 小时,占总工作时间的比重是62.26%。具体而言,用于上课、批改作业或试卷和备课的时间最多,这三类工作每周所用时间超过6 小时,占总工作时间的比重分别是19.75%、18.79%和16.17%。通过各类工作所用时间的差异系数(标准差与均值的比值)可知,不同的教师在部分工作上存在较大的个体差异,具体来说,在去宿舍查房这项工作中个体差异最大,差异系数高达3.20;在参加培训、承担行政管理工作、处理学校中的各类杂事这三方面的差异系数也大于1;而在每周上课所花的时间上个体差异最小,差异系数为0.34。

表1 教师常规工作周的工作时间分配

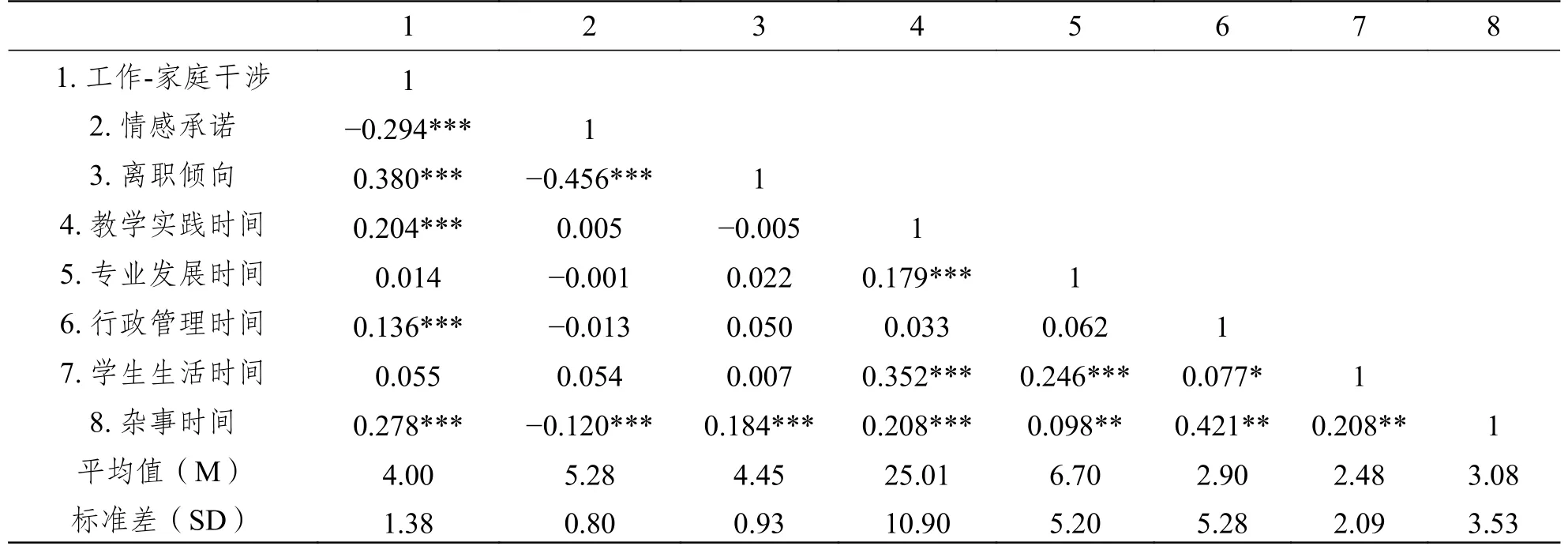

(二)各变量描述性统计与相关分析

表2 呈现了教师工作-家庭干涉、情感承诺、离职倾向和各项任务每周平均时间的描述性统计与相关分析。由相关分析结果可知,工作-家庭干涉与情感承诺呈显著负相关,并与离职倾向呈显著正相关。情感承诺与离职倾向则呈显著负相关。在教师各项工作任务中,教学实践时间、行政管理时间、杂事时间与工作-家庭干涉呈显著正相关,杂事时间与情感承诺呈显著负相关、与离职倾向呈显著正相关。

表2 各变量描述性统计与相关分析

(三)小学女教师工作负担对离职倾向的影响

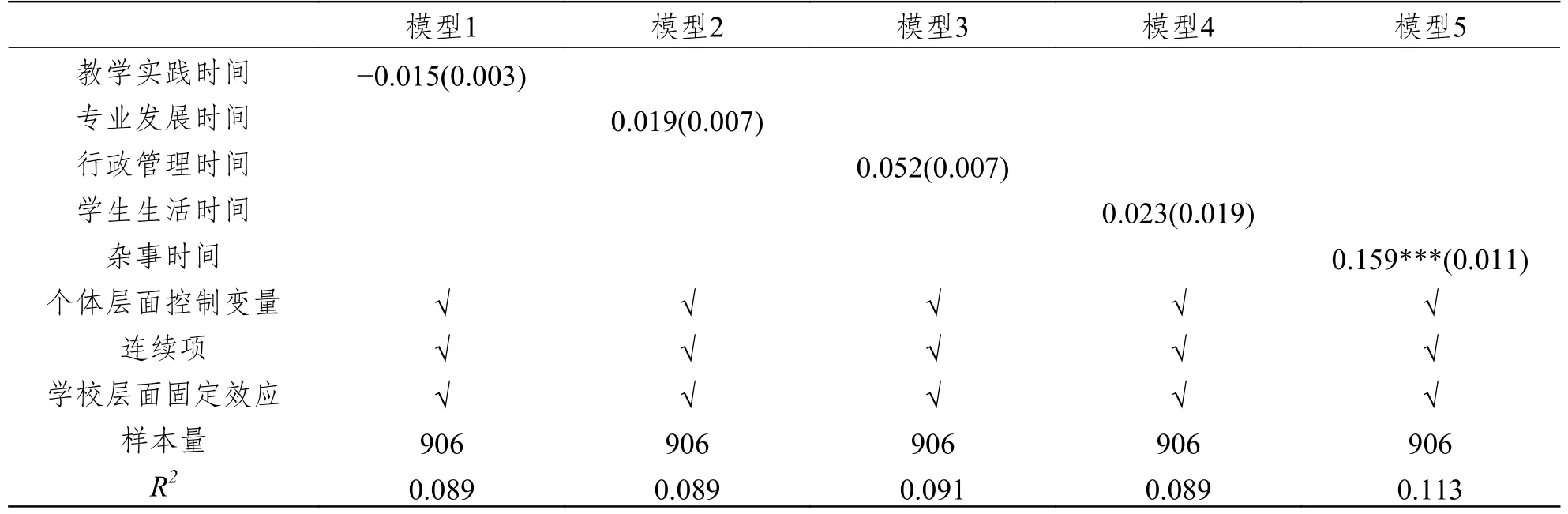

对于研究假设1,建立以下学校层面固定效应模型以考查五项工作任务时间对离职倾向的效应。

其中,i 表示教师i,j 表示学校j。Tij表示教师的离职倾向,Wkij表示教师每周平均在一项工作任务上所花的小时数,Dij表示控制变量的向量(教龄和是否是班主任),uj表示学校层面的固定效应项,εij表示特体层面的随机误差。回归分析结果如表3 所示。

表3 工作任务时间对离职倾向的影响估计

可见,小学女教师的杂事时间与其离职倾向显著相关(β= 0.159,p< 0.001),而其他工作任务时间与离职倾向无显著相关性。因此,研究假设1 部分成立。为进一步探索小学女教师工作负担如何作用于她们的离职倾向,以及工作-家庭干涉和情感投入在其中的作用,以下进行结构方程建模。

(四)结构方程模型及其路径系数估计

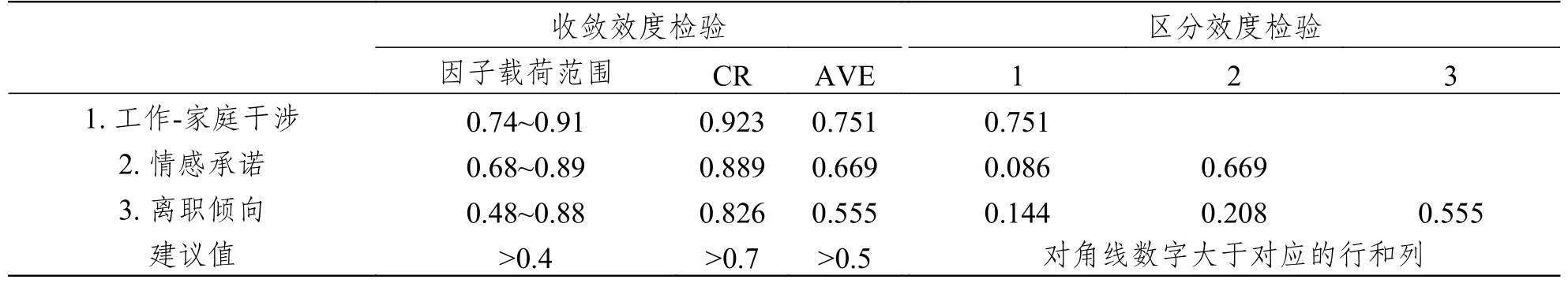

首先,在结构方程建模前检验样本数据的相关性质。对工作-家庭干涉、教师情感承诺和教师离职倾向三个测量模型的收敛效度和区分效度进行估计,结果如表4 所示。模型的因子载荷、组合信度(CR)和平均方差萃取量(AVE)均大于对应的建议值,表明三个测量模型均具有较好的收敛效度。三个变量各自的平均方差萃取量均大于其与其他变量相关系数的平方,表明测量模型之间有较好的区别效度。

表4 测量模型的收敛效度和区分效度

其次,用最大似然法(Maximum Likelihood)对图1 所示的结构方程模型进行估计。该模型各项主要的拟合指数分别为:χ2= 316.018,df = 114,χ2/df = 2.748,CFI = 0.964,TLI = 0.953,RMSEA = 0.044,SRMR = 0.044,表明该模型具有良好的拟合度。图2 呈现了结构模型的路径系数(为了突出核心变量的影响,不显著路径、控制变量及其路径均未标注)。

图2 结构方程模型的标准化回归系数

小学女教师的情感承诺与学生生活时间有显著正向关系(β= 0.091,p< 0.05)。工作-家庭干涉与其教学实践时间(β= 0.182,p< 0.001)和杂事时间(β= 0.224,p< 0.001)有显著正向关系,而与学生生活时间有显著负向关系(β= -0.103,p< 0.005)。其离职倾向与其教学实践时间有显著负向关系(β=-0.077,p< 0.05),与其杂事时间有显著正向关系(β= 0.078,p< 0.05)。此外,其情感承诺对其离职倾向有负向预测作用(β= -0.394,p< 0.001),而工作-家庭干涉对其情感承诺有负向预测作用(β=-0.270,p< 0.001)并对其离职倾向有正向预测作用(β= 0.397,p< 0.001)。

(五)中介效应检验

为了进一步验证研究假设2—4,我们设置boostrap 自助抽样5 000 次以对结构方程模型进行检验(表5)。如果0 不在95%的置信区间之内,则间接效应达到统计上的显著性(Hayes, 2009)。

由检验结果可知,小学女教师的教学实践时间、学生生活时间和杂事时间分别通过工作-家庭干涉的中介影响其离职倾向,效应值分别为0.072、-0.041 和0.089。由此,研究假设2 部分成立。小学女教师的学生生活时间通过情感承诺的中介影响其离职倾向,效应值为-0.036。由此,研究假设3 部分成立。小学女教师的教学实践时间、学生生活时间和杂事时间分别通过“工作-家庭干涉→情感承诺”的序列中介影响其离职倾向,效应值分别为0.019、-0.011 和0.024。由此,研究假设4 部分成立。

从各项任务时间看,第一,小学女教师的专业发展时间和行政管理时间对其离职倾向均无显著的直接影响或间接影响。第二,小学女教师的教学实践时间对其离职倾向的总效应不显著,其原因是直接效应与间接效应互相抵消。其中,从直接效应看,教师教学实践时间越长,其离职倾向越低;从间接效应看,教师教学实践时间的增多加剧了工作-家庭干涉,进而增强了其离职倾向。第三,学生生活时间的增多不仅会缓解小学女教师的工作-家庭冲突,而且会加强其情感承诺,从而减弱其离职倾向。最后,小学女教师的杂事时间不仅会对其离职倾向产生正向的直接影响,而且会通过加剧其工作-家庭干涉进而增强其离职倾向。

五、讨论与启示

(一)工作负担对离职倾向的影响

长期以来,教师工作负担与其离职倾向的关系并不清晰(Li & Yao, 2022)。本研究通过调查小学女教师的工作负担、工作-家庭干涉、情感承诺与离职倾向之间的关系,探讨了教师工作负担及其影响。通过对教师工作负担不同范畴的划分,我们尝试找出是教师负担中的哪些成分在产生影响,以及以怎样直接或间接地方式产生影响。

首先,小学女教师的教学实践时间对其离职倾向有双面效应。一方面,其教学实践时间的增多会对其离职倾向产生负向的直接效应。这意味着把更多时间投入教学工作上会让教师在学校中“人心更稳”。这与李新翠(2016)的发现相似,即教师更希望有充足的时间来做好教学工作。这可能是因为教师在教学实践的时间中体会到了自我价值感(Prilleltensky et al., 2016)。有研究发现,尽管教师会抱怨教学负担繁重、工资与工作量不对等,但其始终认为教学非常重要且有意义(Zavelevsky & Lishchinsky,2020)。另一方面,小学女教师教学实践时间的增多会加剧工作-家庭冲突,从而促进其离职倾向。这可能是因为长时间教学导致女教师回到家里继续思考工作中遇到的问题(Erdamar & Demirel, 2014),或是把教学过程中产生的情绪和压力带回家中(Ahlgren & Gillander Gådin, 2011)。

其次,小学女教师用于家校沟通、照顾学生生活的时间不仅会缓解工作-家庭干涉,而且会强化其情感承诺,从而减弱其离职倾向。这背后可能的原因是多样的。例如,在一些教师看来,家校沟通的时间应得到保障,因为家长的参与能有效支持学生的学习、成长以及学校的改革(Stringer & Blaik Hourani, 2013),从而让教师觉得这份工作更有意义。此外,女教师在这类活动中更容易将学校教育和家庭教养方面的经验融通,并“有助于女教师勾连起个人实践与职业体悟,通过个人与社会的再造形成新的职业认同与母职认同”(常亚慧 & 胡叶雯, 2022, p.44)。不过,需要注意的是,也有学者指出,对教师的问责及其可及性(如通过微信联系)的增强,使家校沟通可能占据教师私人生活时间,从而产生负面影响(van der Want et al., 2018)。这类教师工作负担对工作-家庭干涉的影响机制需要后续研究加以考查。

再者,小学女教师的杂事时间不仅对工作-家庭干涉产生正向影响,而且对其离职倾向产生直接的正向影响。教师常常无法明确这类工作中琐碎任务的目的(Stacey et al., 2022),也不会将其视作专业常规的一部分,而只是一种价值不高的附加物(Ballet & Kelchtermans, 2009)。有学者指出,当非专业任务机械地、不连贯地添并到他们的工作中时,他们从教师角色中获得的专业回报被削弱(Allodi & Fischbein, 2012),甚至感到疲劳、崩溃(Brady & Wilson, 2022)。本研究与上述研究的发现相契合,即杂事是教师履行其角色时的干扰,其对其他教师工作任务的侵占是无益的。

最后,小学女教师用于专业发展和行政管理的时间并不会对其离职倾向产生显著的直接或间接影响。这与Jerrim 和Sims(2021)对TALIS 中英语系国家教师的分析有相似之处。他们发现,教师的行政管理时间与其工作压力并无显著关系,而仅有部分国家和地区教师的专业发展时间显著地负向预测其工作压力。

综上,不同于将教师常规工作日或工作周的工作时长为负担指标(Zhao et al., 2022),本研究侧重教师工作负担中不同任务的时间(Jerrim & Sims, 2021; Philipp & Kunter, 2013)。如研究结果所示,不同工作任务的时间对小学女教师离职倾向的影响是复杂的。考虑到教师对相同客观工作负担的感知不同(Ainsworth & Oldfield, 2019),本研究从更客观、细化和务实的角度理解了教师工作负担及其所带来的影响。

(二)理论启示

本研究以Archer(1995, 2000)的实在主义社会理论为基础,考查了教师的工作负担(各项任务的时间)对其行动意向的影响,为后续的教师负担研究提供了新的视角。教师工作负担可被视为先于教师存在的结构涌现属性,并且会引起教师“关切-情绪-行动”的“连锁反应”(Zhou & Ye, 2022)。

教师因其工作负担涌现的关切有多种。例如,在女教师担心工作-家庭干涉的同时,她们可能秉持着传统道德中的“舍小家顾大家”,即关切集体利益并因此投入集体事业中(Lyu & Fan, 2022)。再如,教师可能关心其职业安全与稳定而选择把精力投入其未必乐意从事的任务中去。中国香港(Lau et al.,2022)、韩国(Kim, 2019)和澳大利亚(Stacey et al., 2022)的研究均表明,繁重的行政负担与杂事给教师带来了关于工作意义的困扰,但其仍会努力与制度和文化环境同步,以确保自己在学校组织中的认受性(legitimacy)和安全感—“他们害怕因任何违规而被批评”(Liu & Onwuegbuzie, 2012, p.165)。本研究仅聚焦工作-家庭干涉这一关切,后续研究可将教师的其他关切纳入考虑。

需要注意的是,根据Archer(2000)的理论,当教师涌现诸多关切时,需要通过反身性思考来组织这些关切,使其“实现在优先顺序、适应调和与从属关系方面的内部团结”(p.240),进而形成权宜之计(modus vivendi)以引导行动。反身性是一种个人涌现属性,不同的人有不同的反身性模式,且一个人的反身性模式可能因情境转变而变化(Caetano, 2015)。由此,尽管本研究已部分揭示了小学女教师工作负担对其行动意向的影响,但可通过引入反身性维度来进一步考查教师在受到工作负担约束时如何能动地生活。

综上,本研究对Archer 的实在主义社会理论的定量化为今后研究教师负担提供了潜能。在本研究的基础上,研究者可以将更复杂的关切、情绪、反身性与行动(意向)纳入考虑,以丰富我们对教师工作负担产生效应的理解。

(三)实践启示

本研究的结果为教师减负提供了一定实践启示。第一,根据教师不同任务的效应进行增效型减负(张倩, 2022)。鉴于教师工作中杂事扮演的干扰角色,对杂事进行削减是十分必要的。日本学者指出,让教师摆脱杂事有助于他们将关注点回归教学,从而带来更好的精神状态(Kuwato & Hirano, 2020)。这也印证了《意见》强调让教师从无关教育教学的事务中解脱出来的正确性。此外,可考虑给教师的家校合作工作提供更多支持,如学校可以建立和完善相应系统、结构与流程来助力教师与家长的沟通(Stringer & Blaik Hourani, 2013)。不过,对于个别家长的不当行为,相关部门与学校也应确实保障教师权益,让家校合作成为有意义的工作负荷。

第二,通过合理的分工与合作缓解教师杂事负担的消极影响。研究结果表明,杂事会削弱小学女教师对教学专业的情感承诺,进而促进其离职倾向。对此,学校可建立起相应的合作制度与集体文化。例如,有研究表明,在学校内构筑专业共同体有助于教师形成集体责任感,从而强化其组织承诺并缓解其负担感受(Prilleltensky et al., 2016)。另有研究表明,当新手教师能够得到资深教师的帮助来厘清任务逻辑时,他们会产生良好的工作感受和效率(Pogodzinski, 2014)。

第三,通过弹性上下班、灵活时间表等措施保障教师对时间的自主掌控。研究结果表明,家校合作时间给教师的工作状态带来积极效应,但这类工作的时间需要教师自己调控,而这在教师时间被控制与分割的当下并不容易。Hargreaves(1990)认为教师倾向于多元时间取向(polychronic),即教师对自己班级的复杂性高度敏感,通过运用时间的自主决策权把任务按照自己的意图并参照环境实情做好,而不是仅仅做完。相关研究也显示,在多元时间性的调节下,员工工作-家庭冲突对工作满意度以及工作投入的负面效应会削弱(Conte et al., 2019)。

第四,可以为教师提供心理干预与疏导,减缓其由工作负担造成的对私人生活的干涉。研究结果表明,教学实践和杂事时间均会对工作-家庭干涉造成负面影响进而促进离职倾向。国内有研究显示,包括心理解脱(psychological detachment)—指的是在非工作时间中与工作相关事务脱离—和放松在内的恢复经历(recovery experiences)可有效帮助教师缓解工作-家庭冲突,进而使其恢复工作的活力(Gu et al., 2020)。

(周深几工作邮箱:shenji.zhou@bnu.edu.cn;本文通讯作者为徐淼:xumiao@mail.bnu.edu.cn)