教师工作负担的时间社会学分析 *

2023-09-08宋萑

宋 萑

(1.教育部普通高校人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心,北京 100875;2.青海省人民政府—北京师范大学高原科学与可持续发展研究院,西宁 810008)

“昨天光阴似箭,今天度日如年......我已回不到往昔”

—鲍勃•迪伦(2017),《伫立门口》①

教师工作负担问题已然是一个全球性现象,“必须做的工作越来越多,而可用的时间却越来越少”(Apple & Jungck, 1990, 第234 页)。早在上世纪60 年代,研究者就开始关注教师工作负担问题,尤其是教师工作时间被侵占问题。1968 年美国NCTE 组织发布了一项政策声明《小学教师的工作负担》,从班级规模、教师时间使用与滥用、教学资源支持、专业发展等4 方面提出保证教师合理工作量,并指出:“接受过适宜培养的且有足够时间来从事与教学直接相关任务的教师才会对时间安排作出负责任的决断”(NCTE, 1968, 第224 页)。而随着研究的深入,艾普尔(M.Apple)、哈格里夫斯(A.Hargreaves)等学者开始把教师工作负担与更外围的制度、环境、文化的变化联系起来,对负担加重背后的科层主义、绩效管理、审计文化进行深层次的切片分析,并揭示其中存在的种种矛盾、悖论。

“尽管有关教学和专业主义的花言巧语,如增强教师的权能、提高待遇和尊重,但更多教师生活实际却很少与此相符。多数国家中教师的课堂日常受到越来越多的控制而不是走向自主性的加强,甚至成为收紧教学与课程的行政逻辑的附庸;虽然言称教师发展、合作、‘赋权增能’,但集权化、标准化和理性化才是趋势所在。”(Apple & Jungck, 1990, 第228 页)

在这股研究浪潮中,去专业化(de-professionalization)、自废武功(de-skilling)、集约化(intensification)、普罗化(proletarianization)、退化(degradation)等一系列概念都为解释教师工作负担过重提供批判论的分析框架(Hargreaves, 1992; Hargreaves, 1990; Apple & Jungck, 1990 )。而其中“时间”这一与教师工作负担如影随形的概念,只是忽隐忽现地存在,并未受到持续关注。但实际上,教师工作负担一直与时间密切相关,其内涵正是教师工作时间过长、单位时间工作量大、工作-自由时间界限模糊等因素作用下引发的超负荷工作,及其所带来的消极影响与负面压力(熊建辉,2020;刘乔卉、裴淼,2021)。

正如吉登斯(Giddens,1981)在阐述社会系统时所指出“所有社会活动都发生于3 种相互关联而又彼此不同的场合之中:时间、结构和空间”(第30 页),社会系统所“凝聚”的时间必须历史地加以考察。教师工作负担作为客观的工作时间投入和主观的工作量感知,必须回到时间的概念中去理解。

一、引论:时间社会学的分析框架

事实上,抽象的时间在原始社会并不存在,埃文斯-普里查德(Evans-Pritchard,1940)以努尔人为例,指出其并不具有时间的观念:“他们也就无法像我们那样把时间看作是某种真实的东西,可以浪费、可以节省等......他们当然也就不会产生必须与时间作战的感觉。”(第103 页)现代社会的时间是标准化的,有人直言工业时代的引擎非蒸汽机而是时钟(Mumford, 1934,第14 页),钟表时间所能保障的是高度专门化分工社会之中不同组织和部门之间的同步性,因为工业时代的效率至上主义需要精准且协调一致的时间表。泽鲁巴维尔(Zerubavel,1982)指出19 世纪中叶之后,随着不同区域的密切互动,原先地区性的标准时间才转变为跨区域的标准时间,进而形成全球标准时间。摩尔(Moore,1963,p.8)曾提出社会实践的3 个要素:同步化(Synchronization)、次序(sequence)和速度(rate),而这些都需要标准化时间来实现,他进而指出,“时间的测量就在其成为人类试图去命令和控制时间标志的同时,也成为时间对人类事业宿命式终极掌控的标志”(第11 页)。此言揭示出人类社会与时间的相互控制之吊诡,一方面是人们通过对自然时间的标准化,把时间转化为可测量、可交换和可买卖的商品,但另一方面钟表时间的标准性、同步性和不可逆性,又成就其对人类生活工作的全面控制。所以吉登斯指出,时间性应成为社会理论的核心之一,“人类不仅仅是在时间中度过,他们还对栖身于自身社会制度运行之中的时间流逝具有清醒意识”(Giddens, 1981, 第36 页)。

虽然钟表时间所代表的时间之社会性维度随着工业时代到来就已然成为人们生产生活中的结构性特征,但时间研究长期都处于哲学范畴之中,多以时间本质、时间形态问题来展开,并未进入社会学的视阈之中,直到上世纪40 年代才初现“时间-社会理论”知识谱系之端倪(吕铁林、徐红, 2016)。尤其是索罗金(P.Sorokin)和默顿(R.Merton)对社会时间的方法论和功能分析,将社会时间与天文时间区分开来,指出社会时间源于人群所共有的信念和习惯,并呈现出不同的意义、关系、节奏和律动(Sorokin &Merton, 1937)。“时间是一个社会和组织生活的本质特征,是我们重要的组织工具。人们用时间去创造、塑造及整理他们的世界。”(Adam, Whipp, & Sabelis, 2002, 第3 页)换句话说,时间之社会性维度在于时间为社会所规定,并被其所承载的社会事件赋予意义,就如教育系统中的时间会按照开学、学期、考试、假期等事件来区隔。由于时间议题与空间、历史、秩序、结构、文化、规训等宏大主题联系紧密,也与工作、休闲、成长、老化、死亡等个体层面密切相关,所以不同学者都会从各自角度来阐发对时间,尤其是社会时间的理解,时间也由此成为“一种意义、一种尺度、一类范畴、一个参数和一种观念”(Adam, 1990, 第15 页),这就形构出当下时间社会学的复杂、多维,并且与经济学、政治学、心理学、人类学、哲学、地理学、教育学、技术学等多学科产生纵横交错的互动关系,但从复杂交错中剥茧抽丝,特别是深入众多学者论述之中来提取关键词,我们还是能够从中寻找到若干共识性的维度,正如亚当(Adam,1990)所言:“从根本上讲,人类社会时间定义必须包含价值、规范和权力结构。”(第103 页)

一是时间的商品化价值。这一维度必须追溯到马克思对于劳动力的深刻分析。按照马克思的观点,抽象的劳动力得以具体估算的重要转换媒介,就是劳动者进行生产劳动的时间,“作为价值,一切商品都只是一定量的凝固的劳动时间”(马克思, 2010, 第5 页)。自从时间被商品化后就具备可交换性,工人可以通过出卖劳动时间来换取报酬,而雇主则使用金钱来换取下属的工作时间,甚至在教育场景中,学习者投入时间进行学习活动,其所期待的是在不久的将来获得更高收入。由于钟表时间的准确、精细,时间逐步取代任务成为生产过程的单位,即从计件工资转为计时工资。由此,“计时器成为劳动的新型管理者和控制者,它们把活动加以量化并转化为货币价值”(Hassard, 1990, p.13)。汤普森(Thompson, 1967)进而指出,工业化时代时间的任务取向已经被测量取向所取代,换句话说,金钱和时间建立一种系数性等式,雇主要充分使用受雇者的时间以确保不被浪费,因为“时间是流通货币”(第61 页)。

二是时间的政治性结构。时间进入商品行列后,其所呈现的价值高低、优先序列就与背后蕴藏的权力、地位、结构、资源联系起来。就如乙方花费时间等甲方,就可立现双方地位高下。当然其中包含着宏观性的结构关系,路易斯(J.D.Lewis)等人划分出3 个层次时间:自我时间、互动时间和组织时间,一般而言,组织时间优先于互动时间,而互动时间又优先于自我时间(Lewis & Weigart, 1990, 第80 页)。同时又包含着权力对时间的支配,吉登斯指出,对社会时空的组织是一种权威性资源,而权力则可以实现资源的不对称分配(Giddens, 1981, 第50 页; Giddens, 1986, 第258 页)。换言之,行动者既通过权力来控制时间资源,也通过时间资源来再生产权力。因此“任何一种时间结构当中都蕴含着实践性的政治问题,影响着人们的日常生活运作,又从生活运作中萌生出来”(郑作彧,2010)。

三是时间的道德化规范。社会时间反映着人类群体的社会活动,有其集体性起源,并在周期性的群体生活中不断被强化、再生(Coser & Coser, 1990, 第191-192 页)。在早期人类社会中不同时间段被赋予不同意义,并要从事相应的活动,如果违反这一惯例则会受到部落惩罚或天谴,时间的道德意义实际上在人类生活之初就产生了。而随着时钟时间的标准化时代到来,日益复杂的组织要求高度精确化的时间同步,时间的道德化规范因而实现对人类行动的内在规训,迟到、拖延、错过事件可能引发的一系列生产线、生活线的中断、损失、瘫痪,就足够引发人们内心的道德负罪感,甚至无需外在惩罚,个体就会自发地忏悔并试图改进。当然这种时间的道德性并不是与生俱来的,而是在工具性行动和符号性互动中形构的。正如思里夫特(Thrift, 1990)在对资本主义时间意识形成的分析中指出,早期为工人阶级而设的学校和主日学校的目的之一就是反复给工人的孩子们灌输时间规训的习惯,守时和投身无聊工作被视为一种美德,从而让他们“习惯于劳动和疲劳”(第115—116 页)。

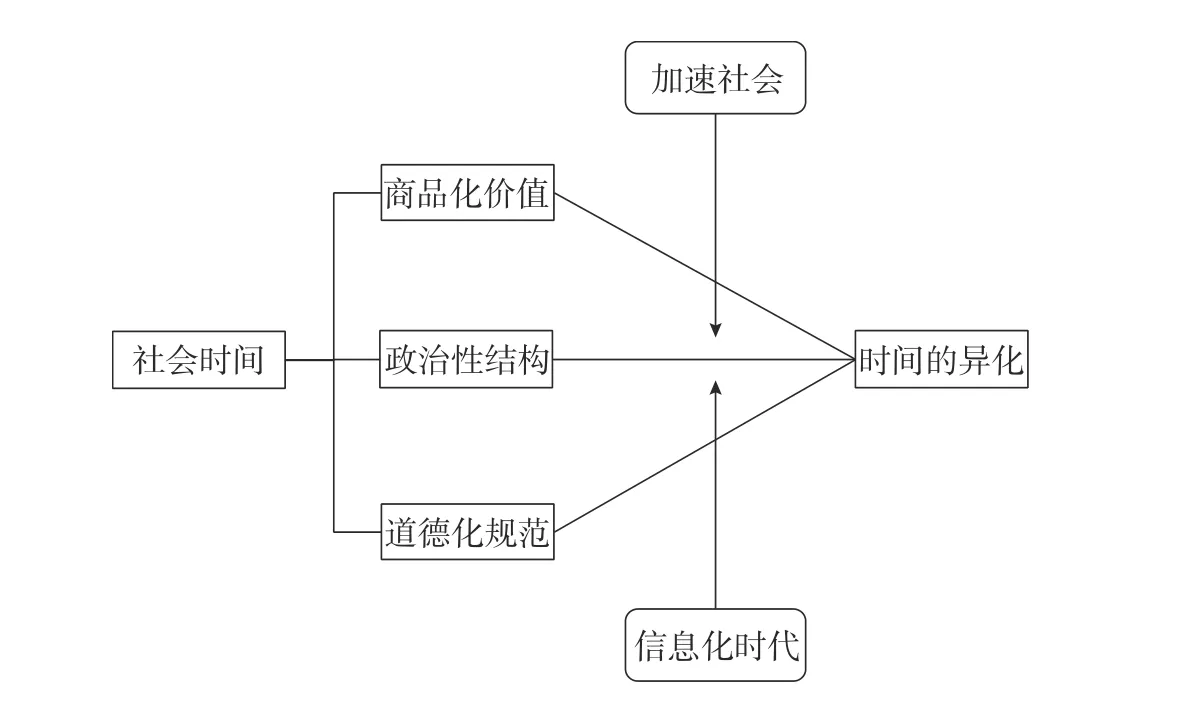

虽然前文有关社会时间3 个共识维度的探讨,主要是基于对工业化时代的工作、生活的分析,但是在信息化时代,这些维度并未消退,甚至变本加厉地宰制人类的生活。实际上,随着信息化为代表的工业4.0 时代到来,不断加速的科技进步和信息传递在逻辑上应该会增加人们的自由时间,“亦即应该会让生活步调变慢,消除或至少减轻时间匮乏。因为科技加速意味着我们可以借此用更少的时间完成更多手边的任务,所以我们的时间应该变得更充裕”(罗萨, 2018, 第26 页)。但事实上却正好相反,信息化时代的人们越来越感觉时间短缺、时间恐慌,实际上,我们现在正在步入的是一个“加速时代”,是一个“我们必须越跑越快,才能够待在原地”(Robinson & Godbey, 1999, 第 33 页)的时代。由此出现第4 个维度或言结果—“时间的异化”(temporal alienation),即自我存在意识与服从时钟时间程度之间的不一致,“换言之,当一个人越发体现和服从时钟时间的机械与数字节奏,就越感知到一种在时间中自我存在的失去”(Purser, 2002, 第162-163 页)。基于上述对时间社会学有关社会时间或言时间社会性的分析,我们可以构建出一个分析框架(见图1)。不过,正如伯格曼(Bergmann, 1981)指出:“社会学既不能简单地起步于把时间作为社会学认识的对象,也不能对时间的互为主体性之构成基础不加质疑。”在时间社会学的分析框架中所涉及的4 个维度,其背后有着丰富的社会性基础,与结构、制度、权力、资源、规训、支配、商品、交换、劳动、休闲、技术、信息等一系列要素交互关联,因此在利用这一分析框架来探讨教师工作负担时,亦必须结合这些要素来加以分析。

图1 时间社会学的分析框架

二、时间商品化视阈下的教师工作负担

“时间就是金钱。”

—Lakoff & Johnsen, 2003, 第9 页②

时间的商品化是与工业时代的劳动分工细化分不开的,而教育作为一个工作领域,其重要的使命就是在其他劳动者工作期间为他们的子女提供养护和照看的服务,教师则作为从业者把商品化后的时间投入教育工作以换取报酬,而其他劳动者一方面通过向政府缴税并借由政府拨款来购买教育服务,一方面亦可直接支付学费来换取教师的工作时间。特别是随着市场力量和消费文化的介入,人们越发“把教育看成一种服务业,一种可以交易的服务产品,而把受教育看成是一种消费”(劳凯声, 2005)。在时间商品化的背景下,教师客观工作负担基本就等同于工作时间,而主观工作负担也往往是由工作时间过长、工作量过大所引发的教师身心疲惫、紧张等消极情绪体验(熊建辉、姜蓓佳, 2019)。那为何在时间商品化之背景下,教师客观工作负担容易出现超量,并引发职业倦怠呢?

首先,商品化的时间已然成为教育工作的尺度。在农业时代,工作是时间的尺度,工作因为其季节、情境不同而需要不同的时间。“在工业化过程中,工作与休息周期是与自然节奏和任务制约节奏相辅相成的,现在却获得了自己的度量动力(dynamic),并越来越无视传统意义和重要性语境了。”(Hohn, 1984, p.150, 转引自Adam, 1990, 第135 页)一旦时间获得度量动力,就在一定意义上成为驾驭人们工作的超然存在,教师要按照五天工作日和朝九晚五的时间节奏来投入工作,来配合整个社会组织的机械周期;教师休息与闲暇时间的安排也不是由人作为有机体的冲动和需要的节律,而是要由机器时间(mechanical time)的节奏来支配的(Mukerjee, 1990, 第47—55 页)。而且,教育工作时间通过商品化而转化为货币价值,会驱动教师和其他教育工作者以货币来衡量教育工作的价值,然而正如西美尔所言:“货币彻底毁坏了这样一种自尊,它刻画出了出类拔萃者的特征,它深深地嵌在特定事物以及对事物的欣赏评价当中;货币强加给事物一个无关紧要的外在标准......考虑到货币具有的夷平效力—以至于使得诸种事物再‘普通’不过了”。(西美尔, 2018, 第412—413 页)尤其是在不少地区教师工资收入处在各行各业的中低层时,则可能引发教师对教育工作的价值感降低,教育本身所被赋予的崇高使命被货币化成一项再普通不过的劳动。更为重要的是,教育教学工作存在大量的隐性时间投入,例如备课、研读理论、教学改进、教学研究等等,而商品化、货币化的时间往往只限于教师在校时间,照搬网上教案半小时备课和3 小时研读课标教材形成教学设计,最终的课堂教学都是45 分钟,这就意味着,教师的隐性时间投入越多,则其单位工作时间货币价值就越低③。与此同时,教育行政部门和学校在区域财政大盘框定下,亦会倾向于通过收紧编制、有编不补等方式,变相增加教师的工作时间从而降低单位时间的货币支出。并且由于隐形教师工作时间难以监测、衡量,教育管理者往往就通过课时数是否足够、教案是否手写、作业是否面批等外部痕迹来监控,又无形增加了教师的工作量。

再者,商品化的时间要求教育绩效管理。随着线性化和机械性时间逐步占据支配地位,管理主义和绩效主义就自然与标准时间挂钩起来,劳动时间的控制者对其通过货币购买的劳动力所贡献时间就要有好的管理方法,将时间的最大价值发挥出来,由此所产生的绩效就成为管理最重要的指向。19 世纪出现的班级授课制可以作为一种典型,借由这种形式,一位教师的同一时间所服务的对象就从过去一二人变成三四十人,单位时间的价值或者绩效就被放大。而进入数字时代后,慕课、在线教学则可将一位教师的同一时间服务的群体进行几何级倍数的扩增,绩效获得极大提升。

而与此同时,自然时间在这一线性化进程中不断后退,人类与自然世界的时间联系越发稀释,包括过去靠天吃饭的农牧业都可以在各种高科技和化肥的作用下改变生产节奏,植物和动物的生长周期也被全面压缩。“随着现代生活节奏的不断加快,我们开始日益感觉到,我们与这个星球的生物节奏渐行渐远,愈加无法体验到与自然环境的亲密关系了。人类的时间世界不再同潮起潮退、日升日落和季节变换交汇在一起。相反,人类已经创造出一种由机械发明和电子脉冲来标记的人工时间环境:一个定量、快捷、高效并且可预报的时间平台。”(Rifkin, 1987, 第12 页)同样的改变也发生在儿童的培养工作之中,科学设计后的标准化课程与教材,能在更短时间内将知识和技能灌输给学生,“速成”“有效教学”“高效教学”的概念无不隐含着对效率的追求,而儿童的自然成长节奏,尤其是其中个体差异性的节奏往往被遗忘。所以可以预见的是,当教育工作在追求效率时公平肯定会被视为一种阻碍力量,就像工厂对待残次品的最有效方式就是抛弃它,而不是花时间修复或者重塑,事实上这种现象在教育场域也并不鲜见④。在这种追求有效与绩效的教育工作中,教师的劳动也具备了可比性,这种比较可以用两种形式:一种是教师投入的时间绝对量比较,另一种则是单位时间产生的效益比较。后一种在更加市场化的培训机构容易看到,培训教师的提分率、试听后续保率都是其考核核心指标。当然在学校中,教学时数和学生考试分数都成为教师绩效考核的重要指标。在传统农耕时代,劳动者需要等待,需要休养生息,需要在自然节奏中把握时机,而非每时每刻都要把时间投入工作,否则反而可能是拔苗助长。现代社会,当生产进入流水线化时代,单位时间产出相应单位的产品,更多时间投入就意味着更多产出,工时成为标准化、不可变和普适的尺度。当培养儿童这种有着自然成长规律的工作也变成流水线作业时,教师被要求投入更多的时间,学生被要求单位时间内学习更多知识,而这一切最终都通过统一化、高竞争性的考试来评估绩效,那么自然地,儿童做的题越来越多、教师教的技巧方法越来越多,二者的负担因不断内卷而趋于沉重。笔者在对部分高中的调研中发现,有些高考科目教师从早上六点半进校到晚上十点半离校,差不多每日工作15 个小时,周六补课、寒暑假补课也是常态,所拼的就是最后的高考成绩。绩效管理要求高速处理工作,而高速则意味着压力、负担和倦怠。“现在,人们逐渐认识到,把人力劳动者绑捆在飞速转动的工厂轮子上,把他投到过快的速度中,会使他的体能以及精神上的耐力和警惕性都变得无法承受。”(Mukerjee, 1990, 第52 页)

既然说时间商品化的尺度效应和绩效管理,容易引发教师的工作量高企和压力倦怠;那就会产生一个疑问,为什么教师不能抗拒这种尺度化和绩效化?实际上,在现实中我们能看到这种抵抗,例如有些教师不为特殊津贴所动来避免承担额外工作⑤,拒绝把自己的自由时间商品化去换取报酬。但在更多时候,教师无法拒绝、无可奈何,这已然不是时间商品化能解释的,必然要从时间的政治性维度上,从背后的权力支配机制上来厘清。

三、时间政治性视阈下的教师工作负担

“没有人就没有时间!”

—Heidegger, 1972, 第16 页⑥

没有人的心智(psyche)、意志(animus)就没有所谓的可被数字测量的时间,其所言说的是一种“自我时间”(self-time)(Lewis & Weigart, 1990, 第80-81 页)。但是“时间”一词被表达出来,并为人们所经验和使用时,就已然不是个体一己之力的创造物,而成为群体所共享的概念,并通过群体生活的规律、节奏来加以表现。所以列维纳斯一反海德格尔关于时间与个体孤独性存在之间关系的论调,用“时间与他者”来命名,旗帜鲜明地指出:“时间并不是一个孤立和单一的主体的所作所为,而是主体和他人的关系本身。”(列维纳斯, 2020, 第5 页)更提出“时间的条件位于人与人之间的关系之中,或位于历史之中”(列维纳斯, 2020, 第70 页)。那么,作为集体关系和结构的外在表现,时间必然投射着政治和权力构架,“时间系统因社会结构而异”(Sorokin & Merton, 1937, 第621 页)。教师由于身处政治与权力结构之中,其对时间的界定、分配、排序就不可能是完全自主、自觉的,必然受到其中权力关系的支配、规训,最终所引发的密集化(intensification)、普罗化(proletarianization)、去专业化(de-professionalization),让教师深陷自我时间稀缺、失控泥沼之中。

时间层级嵌套引发教师自我时间稀缺。路易斯等(1990)在社会时间类型学(a typology of socialtime)中提出从自我时间(self-time)、互动时间(interaction-time)、制度时间(institutional-time),再到循环时间(cyclic-time),这四者之间是一种嵌套结构,换言之,“所有的社会行动都是在时间上顺应更大的社会行动的”(Lewis & Weigart, 1990, 第80-81 页)。以教师工作为例,教师的自我时间首先会迁就于和同事、领导、家长、学生的互动时间,例如领导召见、接待家长来访等;而这些互动时间大多会面对制度时间的控制,例如学校例会时间、教研活动时间、课程表时间;进而,制度时间又置身于每周、每月、每学期、每学年的循环时间当中。路易斯等(1990)进而分析指出,复杂的组织系统对时间同步化要求越高,被赋予意义的时间单位则越细,从而引发物理学时间的稀缺性,时间稀缺性向下传递,最终导致自我时间加倍稀缺和失控感的增强。以此框架来反观学校教育场域,我们不难发现其中时间层级嵌套如何引发教师自我时间稀缺的深层逻辑。学校作为一个儿童社会化的场域,按照福柯的看法,其中一个重要的规训途径就是对时间的彻底使用,“使儿童习惯于又快又好地完成一项作业,通过讲求速度来尽可能地消除从一项作业转到另一项作业时造成的时间损失”(傅柯, 1992, 第153 页)。因此学校是一个严格按照时间表来进行细分活动的场域,课程表就是典型代表。虽然看起来学校的时间表更多地指向学生,教师会被允许有较多自主安排的时间,但这并不意味着教师能脱离这一时间规训机制。相反,学校作为制度性存在,要去大规模、高效率地造就特定类型的人(桑志坚, 2012, 第97 页),就具备了与工厂这类生产部门共同的特征⑦,并在工具理性和管理主义的推动下逐步科层化。科层体制力求效率至上,而达成效率的途径就是要把组织内的一切活动都纳入预测与计算中,从而通过确定性的精细计划来实现对不确定未来的控制。因此科层化学校就需要把教育教学工作作精细分工和权力分层⑧,来达成层层管治的有效控制和保障科层制的稳定。与此同时,学校内外都涉及多个行动主体,主体间相互依赖性强,特别是不同教师之间需要整合各自技术任务来达成对学生的高效流水线培养,而且随着家校社协同需求加强,教师还需要与家长、社区人士沟通,必然要求教师付出更多互动时间。随着科层制度时间和多主体互动时间不断嵌入教师工作时间之中,教师必然感知时间不够用,而时间嵌套所隐含的权力关系,又让教师自我时间不断让步于互动时间和制度时间,被不断压缩。

时间权力结构引发教师时间失控。“权力,这个长着神秘眼睛的字眼,在学校场域中同样具有无所不在、无所不能的穿透力。”(马维娜, 2003, 第137 页)首先在国家制度层面,法律赋予现有社会时间结构以合法性、有效性。教师工作所依据的至少有两部法律,一部是《劳动法》,其中第三十六条规定“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”。《教师法》第七条有关教师权利部分也明确“按时获取工资报酬,享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假”。这两部法律为教师的基本时间结构作了第一层面的划分:工作时间和自由时间。进而在社会系统层面,按照郑作彧时间生态学的结构划分(郑作彧, 2013),在这个系统中,不同时间生态群落在同样的时间制度中交织互动,学校生态群落就与教育行政部门、社区、其他政府单位、其他社会部门等生态群落互动。由于人事、财政受制于地方政府(姚松, 2020),学校和教育行政部门容易受到其他行政单位的干涉,如维稳、创卫等无关教育的工作也进入学校,导致学校这一时间生态群落与其他群落之间形成一种失衡的权力关系,教师也不得不接受和服从来自其他行政部门的时间调配和同步性要求。例如疫情期间,卫生防疫系统要求学校在固定时间进行新冠检测、提交学生与家长的各种防疫信息,而学校和教师甚至需要调整整个时间表来作回应。除此之外,消费主义和市场工具鼓吹家长的教育选择权和教师的所谓服务意识,以家长的消费需求来决定教师的服务方向与方式,家长满意度成为衡量教师服务质量的标准(靳玉乐、王磊, 2018)。由此驱动学校和教师必须在时间安排上服从家长的需求,包括延长在校学习时间、延长看护时间跨度等。实际上,类似学校这样的科层化组织对时间的计划性和精确性要求更高,但是由于权力关系对时间资源的支配机制存在,时间计划会随时被拥有相对权力的上位者打乱,反而让每个人陷入计划-打破-调整计划-打破的失控怪圈(李琳琳,2017)。因此现在的学校里不只是老师忙,中层领导、校长都在忙,计划永远赶不上变化,时间总处于紧缺状态。

公共治理时间困境导致教师时间透支。在传统公共行政时期,政府管理的首要目标就是提高效率,科层制就是效率至上的组织形式的典型,而效率则必然关乎时间。即使在当前向公共治理的转型时期,政府依然是治理的核心主体,压力型体制、目标管理责任制、锦标赛体制、行政发包制都指向如何在有限时间里提高执行速度、提升效率(余成龙、陈尧, 2022),但在现实中,效率至上的治理并没有为各方主体节省出更多自由时间,反而陷入精密的目标责任和绩效考核泥沼之中,层层下放时间压力。究其症结,是科层权力主导的一元治理强化与政府社会动员能力弱化、政府权威的社会基础不厚、社会力量发展不足(周庆智, 2014)之间的张力所形成的治理僵局(赵树凯, 2010, 第291 页),而纵向督查压力与横向竞争压力又合力驱动政府及其附属事业单位采用表面化、短期化和仪式化的“伪治理”举措,文牍主义(台账、痕迹管理)、程序主义(过场式调研)、亮点工程(形式化创新与包装)、中游策略(达标、挂牌热)层出不穷(彭勃、赵吉, 2019)。学校作为地方教育局管辖下的事业单位,亦不得不参与到各类教育“伪治理”之中,准备不同材料应付不同检查、制作美化新闻确保活动留痕、为求特色创特色、各类基地挂牌都向教师下传压力。而且科层治理在面对复杂教育问题时往往采取形式剪裁事实、手段遮蔽目标、局部超越整体的方式(彭勃、赵吉, 2019)。例如在落实某项教育改革政策时,就以学校出台政策落实文件、教师参加政策培训等形式和手段来替代实际治理效果,甚至停教停学来集中时间落实政策,把政策落实凌驾于教书育人的核心工作之上,教师们忙着落实一波又一波的政策,却迷失在碎片化治理的泥沼中,“忙东忙西就是没忙教育”。

与基层组织及其公务员类似,学校和教师也要面对“上面千条线、下面一根针”的局面,政府各类非教育部门都是“婆婆”。而且由于基层组织动员能力弱化,其越来越借力学校-家长这一链条来实现社会动员,各类通知、调研都借道学校来广而告之,教师被迫参与到政府一元治理体制之中,成为目标责任管理和行政发包的对象。与此同时,一元制科层治理易让基层组织陷入“权少责多”境地,形式化应付与“忙而不动”让常规治理趋于失灵(孙立平、郭于华, 2000),让行政体系应对社会问题的感受力、应变力变得迟钝(渠敬东、周飞舟、应星, 2009)。因此,政府不得不借助运动式治理来调动基层组织以提升治理绩效,并在打击力度大、成果显效快、合法性展示度高等光环之下成为政府治理的重要武器,且呈现出“运动式治理常规化”和“常规治理运动化”的趋势(倪星、原超, 2014)。轮番上阵各类运动式治理对于本已严重的时间稀缺局面更是“压死骆驼的最后一根稻草”,佩洛(Perlow, 1999)在对组织时间的分析中,发现组织内高频互动行为缺乏同步化会引发持续打断(constant interruption),导致个体生产力下降。如果说组织内的持续打断是个体或个体间层面所出现的问题,那么运动式治理所形成的持续打断则是制度性的,甚至变成一种习惯性打断。而且由于运动式治理背靠政治性权威,具有压倒性特征,导致学校和教师无法去对抗这种习惯性打断,教师只能不断透支自我时间,甚至要牺牲常规教育教学时间来顺从(余成龙、陈尧, 2022; 韩志明、刘羽晞, 2021; 张康之, 2019; 李钊, 2019; 吴璇、王宏方,2021; 李济沅, 2021; 桑志坚, 2016)。

“只有我们把人造的日历和时钟时间描述为时间,时间才成为了一种被填充的容器,一种可使用和分配的资源,一种可在劳务市场上出售和交换的商品,只有把人造时间概念作为时间,才有必要把我们对社会时间的理解置于权力关系之中。”(Adam, 1990, 第109 页)在时间政治性框架下,教师之所以感受到时间的紧缺和不可控,症结在于时间被标准化、线性化和商品化之后,各社会主体时间供给的有限性和社会组织对时间需求的无限性之间的矛盾,驱动着时间变成社会竞逐的稀缺资源,变成权力寻租的对象。而且一种资源随着稀缺性的增加,其价值就会被放大,获取资源的竞争就会强化(Lewis &Weigart, 1990)。那么教育场域中的上位者为了保卫自己的自我时间,就会通过权力关系来临时占用教师时间,或者直接将其转化为制度时间嵌套到教师的工作表之中。在这一过程中,教师的时间表被日益细化分解,配置各种技术性任务,同时还要不断接受来自上级的各类临时指派任务,工作之间无缝衔接,甚至是彼此交叉,身处其中的教师无时不刻不在体验着海德格尔所言的“正在接近的接近”(nearing nearness)(Lewis & Weigart, 1990)—过去、现在和外来之外的第四维时间结构—教师就如同身处一列高速火车上,不同的工作任务如同窗外远近的物体不断扑面而来,让人应接不暇且没有尽头。一旦这一“正在接近的接近”快速靠近,超出了教师完成任务的能力,就会引发自我时间恐慌(temporal panic)(Lyman, S.M.& Scott, 1970)。

四、时间道德性视阈下的教师工作负担

“在这种细致化学校日程表中,时间本身作为一种受监督活动的结构化排列,被赋予了一种道德价值。”

—Jones & Williamson, 1979,第89 页⑨

如果说时间政治性是以外力来宰制教师身体,那么时间道德性则用一种内在规训方式将外在权力结构内化到教师心里去。实际上,在时间商品化进程中,道德性就如影随形,来驱动劳动者形成新型工作精神,“利用小学教育来驯服工人阶级,使他们养成遵守工作规训的习惯”(Stone, 1969, 第92 页)。而进入工业时代以来,整个社会生活都是围绕如何提高时间利用效率和避免时间的浪费而组织起来的,“可见的时间浪费确实是工作场所的最大罪恶。计划与执行的分离使得任何反思或者明显的懈怠都被认为是懒惰”(Hassard, 1990, 第8 页)。自我审视-改进的观念取代传统的威慑-惩罚理念,让个体按照道德的方式来使用时间—守时、等待、服从、配合、996。随着现代社会各领域和部门趋于复杂,对时间的分层、嵌入提出更高的同步化要求,时间-道德机制被不断强化,即按照社会时间的分层来安排自己的工作、生活才是合乎道德的。而这种时间-道德机制在学校场域中更是如鱼得水,因为学校教育中目标之一就是要养成学生的时间道德性,教师自然要展示出时间道德性的表率。然而时间道德性在一定程度上是个体对钟表时间屈从的异化产物(Lewis & Weigart, 1990),其所引发的去主体性危机会导致教师的一系列负面情绪体验,沮丧、挫折、担忧、自责都在不断加重教师的负担感。

时间道德之紧密性要求吞噬教师的主体意义。福柯在《规训与惩罚》一书中谈及“对时间的彻底使用”的道德要求,即以精密的时间表来不断榨取每一点时间的效益,通过分割、序列化、综合和整合来管理利用时间,最终形成一种“进化的”时间和进步的意义(傅柯,1992,第153—159 页)。教师被置入“进化的”时间序列中,并期待着自己的紧密时间投入能自然而然产出一批批合格的人才产品。然而这种紧密安排是超然于教师主体性之上的,不需要考虑教师的身心和社会状态,由此“剥夺了社会世界的许多自发性、创造性和新颖性”。每每在观课后听到教师言及:“我实在来不及”“教学任务完成不了”“等不了学生思考”,教学中最灵动、鲜活的生成环节往往在时间高度预设下悄然流走,儿童的差异化学习速度必须首先服从统一化教学进度。由此,教师的时间被不断细化分解并被分派零碎的技术任务,来对照达成清晰表述的工作目标,教学工作因为时间的碎片化而逐步沦为技术化和死记硬背(technicist and rote)(de Saxe, Bucknovitz & Mahoney-Mosedale, 2020)。而“伴随这种紧密性而来的是越来越大的压力、进展和对时间减少的担忧”(Lewis & Weigart, 1990),在遭遇既定时间安排中突发生成、延迟暂停时,这种内发性时间-道德机制都会引发教师的沮丧、不快和负罪感,甚至带来“平庸之恶”,以无条件服从时间表为由去放弃个体的教育价值判断,放弃对学生发展负责的师德标准,教师就如波德莱尔诗中所描述的那样:“一分钟一分钟过去,时间将我吞噬。”(李钊,2019)

刚性-弹性时间交织出道德陷阱引发教师时间贫穷。郑作彧(2010)在对台湾地区弹性工作制的分析中发现一种奇怪现象—“上班打卡制、下班责任制”,打卡制是刚性时间系统的要求,而责任制则更在弹性时间框架内,导致劳动者薪酬劳动时间没有变化或变少,但是无薪酬劳动时间却增加,相应的自由时间也随之减少,并让劳动者陷入时间道德负罪感的陷阱中。实际上,在对当下教师工作的分析中,我们也能看到类似的刚性-弹性时间交织状态,一方面是学校和教育局通过上班打卡对教师的时间结构进行了控制,另一方面又透过责任制赋予教师构筑自身时间结构的任务。这样就导致教师需要在薪酬劳动时间之外去牺牲自由时间来完成工作责任,必然会伤害教师的时间自主性。而管理者则用所谓时间管理的一套话术来哄骗教师,把时间缺乏的原因归结为教师不懂“弹钢琴”、不能多头并进。实际上按照“时间富裕”理论,要让个体能更好地构筑出自身的时间结构而不至于被各种事务牵扯,并能按照自己的步调来运作生活(Honore, 2005),并不只决定于个人的时间管理技巧,而是首先要看个人的时间自主性是否足够(郑作彧,2010),同时还需要时间协调的平等与公平环境来支撑。而刚性-弹性时间交织下的工作场域,对于教师而言就是一种“时间协调不平等”。换言之,刚性时间结构就意味着教师离开学校场域后就可以不从事任何工作,但是弹性时间则是以允许教师自主安排工作时间为前提来保障责任履行,而刚性-弹性时间交织则让教师在天然的不平等前提下要不断投入、不断牺牲才能获得一种道德感,教师只能忙于应付各种事务,而无法按照自己的步调来运作工作与生活,工作意义感与生活品质双双降低,成为时间贫穷者。

五、时间异化:加速社会中教师工作的多发病变

“深思熟虑地在海洋中驶向某地—乘风破浪驶向目的地—跟随波逐流、悠游不问飘向何处,是截然不同的。”

—Gergen, 1996: XVIII⑩

进入晚近现代社会,竞争逻辑推动着科技加速、社会变迁加速和生活步调加速,裹挟人们步入一个“逆水行舟、不进则退”的快车道之中(罗萨, 2018, 第13 页),甚至是只有不断加速才能保证不退步的状态。加速社会是一个环环相扣、不断自我驱动的反馈系统,社会的加速并没有像我们所期待的那样带来更多的自由时间,反而是应接不暇的各类事务和各种活动。尤其是信息技术、互联网发展把社会的加速度提高到一个新的层次,“时间资源的短缺将技术的和科技的革新过程塑造成了以加速为目标的过程。时间贫乏情况越严重,对更快的交通工具、更快的计算机和更短的等待时间的呼吁就越强烈,而放慢速度的要求就越显得厚颜无耻”(罗萨, 2015, 第180 页)。由此,加速也呈现出一种极权主义态势,它无所不在、无可挣脱,笼罩在每个人头上,让人们生活在无限制的竞争之中和对被抛出、被排除的恐惧之中。

时间在加速社会中也被异化成一种符号、一种脱离情境的存在、一种意识形态。时间被去时间化了。众所周知,时间是由过去、现在、未来3 种形态构成,由此我们才能感受到时间的存在、流逝,而在当下加速社会中,“即时性超越了未来,而代之以一个去空间化的、去历史性的、去时间化的现在”(Purser, 2002, 第156 页),即时要求立刻思考和行动,不需要回溯历史经验,也不需要有长期目标,只需要将行动和反应同步起来。然而在罗萨眼中,现在身处的当下也不可靠,其借用吕柏的 “当下时态的萎缩”(Gegenwartsschrumpfung)概念,即作为过去经验范围与未来期待范围所交叠发生的时间区间—“当下”时态,正在不断地萎缩得越来越短暂。正如一部新手机从拆封那一刻就开始折旧,并很快变成一部过时的“老手机”。其背后正是人们所体验到的文化和社会创新的加速。所以在加速社会之中,当下时态也被瓦解了。事实上,当下时态对于人来说,其重要性不言而喻,人们正是在当下中重温过往经验,并借此预测未来(罗萨, 2018, 第13—18 页)。按照胡塞尔的观点,时间并不能作为一个客观对象为人们所观察到,“时间之所以可以被体验成一个变化而同一的流逝,必须要还原成在知觉时间客体时的不同的意识形态。时间客体可被知觉的‘当下’,需有赖于它在意识当中的持留才可能,而意识也可以将知觉时间客体的当下前展出去”(郑作彧,2010)。在加速社会中,过去、未来都不重要,重要的“现在”也坍缩成一个个即时点,时间就此变成一个个即时构成的非连续性点。实时模式成为标准秩序、标准节奏,人们要不断去满足其对于速度最大化的要求,任何一点时间的浪费都不被允许,时间成为一种意识形态,一种共识性、无争论的规范,“时间是完全客观的、去背景化的、存在于人的意识之外的”(Purser, 2002, 第157—158 页)。

现代信息技术革命日益强化了时间的异化,一方面是各类通讯手段和无所不在的网络技术让时间的极权主义渗透到更多的私人领域,私人时间不再受到地点、环境、空间的局限,随时可连接、随时可面向公众、随时可以转化为工作时间(诺沃提尼等, 2011, 第20 页),并由此形成“永恒的时间”(timeless time),并对前网络社会的相对稳定的秩序形成了系统性扰乱(卡斯特等, 2001, 第400—404 页)。苹果公司创始人乔布斯(S.Jobs)也坦承:“如果我没有马上回复的话,我也没有任何借口可用来掩饰......当我与我的家人在一起时,很难抗拒花15 分钟去检查我的电子邮件的念头。我不得不说,它真的已经入侵我的个人生活,我到哪它跟到哪,再无藏身之处。”(McKenna, 1997, 第166 页)在信息时代,时间的“沉默之声”有效地满足了现代社会巨大的管制需求,“因为它无声无息、毫不引人注意地造就了一种意识形态,让人觉得时间是个人的事情,是自然而然的事情。”(Hall, 1973, 转自罗萨, 2018, 第105 页)。无处不在的它由此对所有主体意志和行动施加压力,覆盖各个领域,主体难以批判和对抗它。另一方面,信息时代的注意力经济或言流量经济,引导着个体将所有的注意力都放在眼前之物、当下之时(黄旺、曾梦祥, 2022),一个个即时点过度开发着我们的注意力,随之而来的则是记忆缩短、关注迷失,“我们所生活的世界,信息越来越多,而意义越来越少”(Baudrillard, 1994,第57 页)。就像韩炳哲(2019)在《倦怠社会》一书中所分析的那样,我们现在身处的功绩社会已然超越了福柯所言的规训社会,其已然将规训对象变成一种功绩主体,在赋予主体以自由的假象下,让人自由选择投入工作的状态,并以自我激励、自我谴责的状态去践行,而个体在与积极文化、正向过度的斗争中产生悖论式自由和抑郁症候群(第16—20 页)。而时间的异化亦是帮凶,其破坏了现代社会最核心的对反思性和自主性的承诺(罗萨, 2018, 第105 页),正如罗萨所质疑的:“但我们怎么能前所未有地完全自由,却又前所未有地极度合作、协调、同步化呢?这怎么可能呢?”(罗萨, 2018, 第101 页),自由的假象背后是异化的时间规范对主体的宰制,进而引发包括教师职业在内的一系列病变。

去同步化病变。虽然社会加速是这个时代的主要特征,但是生命自然的生长节奏、人类身心的适应极限、社会结构的内在保守性都无法与加速逻辑相同步,正如消耗石油资源的速度与再生产这些资源的速度不能同步,30 分钟的午餐时间与2 个小时的消化时间不能同步,这一系列的去同步化带来的就是人类身心的超载、抑郁、焦虑。教育场域中更加突出:纸笔评价的短视性与全面育人的长期性之间的不同步、刷题强记的短效性与素养培育的长效性之间的不同步、多任务并举下业务时间压缩后的快餐灌输与教育教学中复杂推理-专业决策的沉思熟虑之间的不同步,但是加速逻辑的宰制地位只会让师生选择即时、短时性的行动和成就来获得一种虚假的“进步”“发展”,而将儿童生命完整和终身发展抛诸脑后,其所带来的病变就是在加速中教育超载,学生、家长和教师都沦为“内卷”的受害者和帮凶。

教师只能采用类似“弹钢琴”“时间压缩”的策略,以求快速处理和解决手头工作,但随之而来的就是教师的反思被抑制、记忆缺乏(Sabelis, 2002, 第96—97 页),甚至是进入体验极为丰富、经验日益贫乏的矛盾之中。换言之,教师的身心在与社会加速的去同步化中既无法从不断涌入的体验中获得内在的丰满,不能将体验转化为主体性时间经验;同时又陷入 “不进则退”式自查—加速—倦怠—自责的恶性循环之中,“自我被困在一个永远无法达到的理想自我之中,因此变得日益消沉疲惫”(韩炳哲, 2019,第81 页)。

去创新化病变。“不断在追求创新与变动的现代社会,其实根本上会损害创新能力与创造性的适应能力。以此而言,在表面上过度动态化的晚期现代社会背后,出现了一个最僵固的硬化、冻结形式。”(罗萨, 2018, 第98 页)教育改革中各类教育的、非教育的概念纷纷涌入,有些标榜着系出西方教育理论名门,有些冠以理学、心学传统概念,一时间,各种“XX 教育”涌现,你方唱罢我登场,看得一线教师眼花缭乱。但是深究其实,各种所谓新方法、新理念背后却是深深的创新乏力,热闹的概念游戏后留下教育现场的一片狼藉。为何如此?任何创新、创造都需要沉思、需要沉浸到对问题的深度思考状态,同时需要更多的闲暇时间,正如古希腊哲学家所言,哲学这种爱智慧的事必须是有闲阶级方能承担的工作。亚里士多德(1994,第273 页)在《政治学》中说:“人的本性谋求的不仅是能够胜任劳作,而且是能够安然享有闲暇。这里我们需要再次强调,闲暇是全部人生的唯一本原。假如两者都是必需的,那么闲暇也比劳作更为可取,并是后者的目的,于是应思考,闲暇时人们应该做些什么。”

这种去创新化病变对教师工作带来三重压力:一是应接不暇的改革、创新措施让教师疲于应付,随之而来的各种填表、案例、公开课都需要教师投入额外精力;二是当教师看到层出不穷改革创新背后的“新瓶装旧酒”,最终对改革创新整体失望,甚至等到真正有价值有新意的改革措施落实时,也只会假意应付了事;三是在各种任务占满工作与非工作时间的情况下,教师投入教育教学及准备、反思的时间都捉襟见肘。TALIS 调查数据显示,中国教师一方面是工作整体时间长,同时在教育教学业务工作上时间投入占比则低于很多国家。在我们对教师的访谈调研中,常常会听到“能让我好好抓抓教学就好了”“真的没有时间去做、去思考教学的事情”,罗萨将这种状态称为“行动异化”—“我们所做的事(即便是我们自愿做的事)并不是我们真的想做的事的状态......许多人都会抱怨他们实际花在‘核心业务’上的时间减少了。老师花在学生身上的时间......越来越不够用。”(罗萨, 2018, 第127—129 页)

去主体化病变。马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中指出:“他在自己的劳动中不是肯定自己,而是否定自己,不是感到幸福,而是感到不幸,不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。”(马克思, 2018, 第50 页)在时间异化推进之下,劳动中人的异化更加严重,因为缺乏思考、操心(Sorge)和行动的当下已无法联结过去与未来,个体在劳动中并不能形成对持续性的自我理解与认同,而代之以新的弹性的、“情境式的自我认同”(罗萨, 2018, 第60 页),这种弹性化情境式自我认同把所有自我理解和自我认同的参数都暂时化了,人们可以不断地在不同跑道中随时转换,无需规划,只要随波逐流即可。这对需要专业认同和自我认同的教师职业来说,无疑是毁灭性的冲击,一旦教师身份认同呈现出不问方向只需前行的状态,其职业的伦理维度往往就被漠视,教师只需在上级要求下日复一日地带领学生在刷题中完成劳动,获取报酬,那么这一工作的普罗化就是必然结局,教师的自废武功则近在咫尺。意义感、价值感等这些身份认同中最为重要的核心成分也在加速社会中被遗弃,缺乏意义感和价值感的工作或劳动,所带来的则是负担感的倍增。

实际上,教师的工作时间并不是只有工作时间与自由时间的区分,其工作时间尚可分为两个部分:主体化工作时间与工具化工作时间,如果按照“异质性理论”来说,前者属于恢复型工作时间,而后者则是损耗型工作时间(王笑天等, 2017)。在主体化工作时间中,教师能够秉持专业伦理,并在专业知识和能力的支持下进行自主且负责任地决策和行动,往往在这样的时间中,教师能投入其中并不会产生负担感,而是幸福感的重要来源。但是教师工作时间中还有一部分工具化工作时间,教师在这一时间中只是作为一种劳动工具,等同于工厂中各类机器的存在,其无需自主判断而只要按部就班地照套路行事即可,诸如迎检迎评、填表上报这些工作常常给教师带来的是一种负担。例如在不少迎检迎评中,资深教师会反感手写教案,从检查的角度会认为手写教案本身就是一种专业工作,但是教师会感受到一种对其专业的不信任,反而会视其为一种机械工作。当然,随着科层权力深入到课堂内部,审计文化和绩效主义会驱动教师把可以实现主体价值的工作时间也变为工具化工作时间,教师只是作为行为管理者、教案朗读者、解题打分者存在。工具化工作时间有着权力背书,加之其任务的突发性、紧迫性特点,极易打破主体化工作时间的节奏,既带来教师对工具化工作时间的无意义感,也带来由于打破主体化工作时间节奏而导致的负疚感,双重压力更是增加教师对工作的负担感。因此教师在现有的时间结构中,不只是要争取到自己为自己而活的自由时间,更要争取和夺回工作场域中的主体化工作时间,能够体现个人公共价值的时间,或言避免自己陷入普罗化困境的时间。

结语:时间异化下教师工作负担的治疗可能

社会时间所具备的商品化价值、政治性结构和道德化规范实际上都显示出现代社会中时间多维异化状态,只是这些异化状态在加速社会和信息化时代的加持下走向极致,催生出各种病变。然而要治疗这些病变,笔者在此只能用“可能”二字来作解答,换言之,包括笔者本人在内也处于这种时间异化状态之中,即便是在写作本文时也不可避免地备受各种病变的冲击和煎熬,所以只能以一种思想实验的方式提出方案,以期解决时间异化中的教师工作负担问题。

首先是价值重构治疗。“社会科学应该对机器和技术的社会影响给予更充分的考虑,这样不仅可以避免目前社会习惯和制度的变革相对于工具变革所存在的滞后,而且能够使新的发明指向建设一个更好的社会,以及形成更高水平的价值观,即超越单一机器和技术效率的价值观。”(Mukerjee, 1990,第52—53 页)试想一下,当包括教师在内的人们身处如此强大且过速的社会之中,互联网+、人工智能、大数据等新工具需要社会习惯和制度的变革,更需要价值的变革,让人们得以在速度、效率和技术控制之下,回归人此在的本真,诗意栖居之地,而不是在时间流逝中迷失,随波逐流而不自知、不自觉。不少教育实践者、研究者都在呼吁“让教育慢下来”“静待花开”,我们需要重构这个加速时代、技术社会的教育价值取向,让教育工作回归到人的自然发展规律,让教育时间安排符合学生身心成长的自然节奏要求;更要为教师的教书育人工作留有余地,充分尊重和赋权教师的专业性,并允许教师有充分的时间进行深度注意、价值判断、反思修正,要让外部权力对时间分配首先服从于教师主体性的时间排序。简言之,时间价值重构关键在于一定程度上恢复社会时间与自然节奏的内在关系,削弱时间的度量冲动和权力等级,显示时间的本真状态。即“将新旧要素综合起来......在工作中守时是对工作同伴的尊重。任由时间白白逝去的行为也会受到文化的认可”(Thompson, 1967, 第61 页)。

其次是主动减速治疗。“忧心忡忡的、贫穷的人对美丽的景色都没有什么感觉”(马克思, 2018, p.84),时间加速所带来的是更多人的时间贫乏而非时间富裕。一是从治理变革上实现结构性主动减速,一元化科层治理带来层层加码,而社会力量参与能动性更强的多元治理需要更多民主协商,也带来更广泛的社会动员,从而相应地减少教师及其他基层组织人员的事务总量;二是通过时间规则重构来实现秩序性主动减速,技术时代的无所不在、永远在岗的秩序要打破,需要恢复重构工作时间和自由时间的秩序,要对“上班打卡制、下班责任制”说不;三是主动拥抱“深度无聊”来实现个体性主动减速,注意力空闲是当代人最无法忍受的状态,我们拼命用各种碎片信息来填满时间、占据注意,来稳定“惊慌失措的灵魂”(黄旺、曾梦祥, 2022)。然而深度无聊却往往是精神生活内在的要求和创造活动的必要基础,让主体进入沉思的生活之中,在无所思中有所思,让人跳出快速流变的日常状态去拥有新的视野,才能如夫子那般发出“逝者如斯夫”的生命叹息。

再者是技术革新治疗。“技术的结果是过度的流动和速度,付出的代价是个人的健康和安宁,以及社会的整合和社会安全。同时,只有技术才能治疗目前在人的习惯、关系和价值等领域中存在的种种失调,也只有技术才能引领新的社会和文化。但技术真正发挥如此作用的前提则是—社会学对技术与人类本质之间关系产生更充分的理解,发现新的社会控制和规范的手段,来应对因技术时代快速适应必要性而引起的人类不适应和失调。”(Mukerjee, 1990, 第54—55 页)因此,我们既要看到技术时代对教师工作负担的负面影响,永远在线和密集性协调都让教师感受到无时不在的压力和远方的监视。但是解决这样的问题需要技术的进一步革新,去保护人的价值、人的时间自主,从而达到时间富裕。随着技术进步和人工智能发展,技术应当通过缩减必要劳动时间为人类创造更多自由时间,“个性得到自由发展,因此,并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间,而是直接把社会必要劳动缩减到最低限度,那时,与此相适应,由于给所有的人腾出了时间和创造了手段,个人会在艺术、科学等等方面得到发展”(马克思、恩格斯, 1980, 第219 页)。在教育场域中,技术研究者和实践者需要思考的是技术如何服务于教师的教育教学工作,替代非创造性的重复性劳动,而让教师有更充分时间去面向学生、构建关系、形成共鸣(罗萨, 2018, 第16—19 页)。

(宋萑工作邮箱:songhuan@bnu.edu.cn)