新旧《唐书·杨贵妃传》之对比

2023-09-08汪佳晨

汪佳晨

两《唐书》作为研究唐史的必备书目,历来为学界所重视。《进新修唐书表》中曾言《新唐书》之编纂体例为“其事则增于前,其文则省于旧”。但在具体的列传中,“文省”与“事增”又有所差异。因此,现以《杨贵妃传》为参照,对其“文省”与“事增”的表现特征进行具体阐释与研究,分析两《传》之异同,捋清相关的历史事件。

两《传》内容对比

两《唐书》在《杨贵妃传》中所记内容大致相同,都着重描写杨氏一族的盛衰,《新传》较《旧传》增补之处体现在贵妃入宫因由及安史之乱两方面。下面就这两方面进行具体分析。

贵妃入宫

两《传》关于贵妃入宫后杨氏一族的盛衰的描写,《新传》较《旧传》更为翔实。

1.增加了对杨氏的描述

《新唐书·杨贵妃传》中载:“三姊皆美劭,帝呼为姨,封韩、虢、秦三国,为夫人,出入宫掖,恩宠声焰震天下。每命妇入班,持盈公主等皆让不敢就位。……建平、信成二公主以与妃家忤,至追内封物,驸马都尉独孤明失官。”相较于《旧唐书·杨贵妃传》中“韩、虢、秦三夫人与铦、锜等五家,每有请托,府县承迎,峻如诏敕,四方赂遗,其门如市”。关于诸杨所增之事众多,《旧传》中仅用寥寥数语概括了贵妃受宠后杨氏一族的权势,但《新传》中则加入了诸公主与杨氏之事。因贵妃与几位国夫人盛宠不衰,连玄宗亲女都要避其锋芒,除了先前武惠妃所出的太华公主外,玄宗同母妹持盈公主等甚至在重要场合要给杨氏诸女让位,建平与信成两位公主更是因与诸杨不和而颜面尽失,这既反映出杨氏“恩宠声焰震天下”的盛况,又从侧面反映出唐玄宗对贵妃与诸夫人的着迷以及在男女情爱下对亲情的淡薄,此处的扩充也为后续安史之乱后诸杨俱损以及唐玄宗的子女情薄埋下伏笔。

2.两《唐书》中均记载了杨贵妃与唐玄宗的两次龃龉

第一次发生在天宝五载(746)七月,第二次发生在天宝九载(750),两《唐书》均无记载贵妃因何事惹玄宗不快。《旧传》中记“五载七月,贵妃以微遣送杨铦宅”“天宝九载,贵妃复忤旨,送归外第”,《新传》所记大致与《旧传》相同,唯“五载七月”事未记确切时间,以“它日”代之。据《旧传》所记,贵妃或因两次逆旨犯上事件而见罪玄宗,又因玄宗之爱幸以复宠。而“贵妃犯上事”应取自唐郑綮所撰《开天传信记》。

在两《唐书》中关于贵妃献发以博玄宗怜爱之事发生在天宝九载(750)贵妃再次被遣返归家之时,相关描写与《开天传信记》相差无几。《旧传》记:“妃附韬光泣奏曰:‘妾忤圣颜,罪当万死。衣服之外,皆圣恩所赐,无可遗留,然发肤是父母所有。乃引刀剪发一缭附献。玄宗见之惊惋,即使力士召还。”《新传》记:“妃因韬光谢帝曰:‘妾有罪当万诛,然肤发外皆上所赐,今且死,无以报。引刀断一缭发奏之,曰:‘以此留诀。帝见骇惋,遽召入,礼遇如初。”《开天传信记》中记:“太真妃常因妒媚,有语侵上,上怒甚,召高力士以辎軿送还其家。妃悔恨号泣,抽刀剪发授力士曰:‘珠玉珍异皆上所赐,不足充献,唯发父母所生,可达妾意,望持此伸妾万一慕恋之诚。上得发,挥涕悯然,遂命力士召归。”三者皆描述了贵妃在惹恼玄宗后剪发传情,并感动玄宗,重返宫中之事,其中《旧传》与《开天传信记》表述的情况更为相近,皆用“泣”字以表达贵妃之悔恨,而《新传》则用“谢”字,将贵妃悔恨之情隐去,表达出一种决绝之意,虽所记事与前两者相同,但所表现出的情感却大相径庭,也为后续玄宗的“惊惋”与“骇惋”埋下伏笔。《资治通鉴·卷第二百一十五》记:“至是,妃以妒悍不逊,上怒,命送归兄铦之第。”同样记载了贵妃被遣返归家之事,且起因也是“妒悍不逊”,如《开天传信记》中“太真妃常因妒媚,有语侵上”所言,对比几书记载,可知贵妃遣家乃因恃宠生娇而见罪。

3.對杨贵妃与荔枝的描写

关于历史上著名的典故“杨贵妃嗜荔枝事”也是《新唐书》所补充的内容。《旧唐书·杨贵妃传》中对“荔枝”的事情只字未提,而《新唐书·杨贵妃传》中则有“妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变已至京师”的记载,《新唐书》在史料来源方面所择众多,便有了“荔枝”事的补充。现存“贵妃荔枝”事的最早记载在唐李肇攥修的《唐国史补》中,“杨妃好荔枝”条云:“杨贵妃生于蜀,好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进,然方暑而熟,经宿则败,后人皆不知之。”即杨贵妃为蜀州人,因此好食荔枝,与《新唐书》中的“蒲州”有所出入,但因“蒲州”是贵妃徙籍而去,且《旧唐书》记载“父玄琰,蜀州司户”,则贵妃与荔枝的渊源或许早已有之。而贵妃所好的“荔枝”产于南海之说在《明皇杂录逸文》中也有记载,“六月一日……是贵妃生日……未有名,会南方进荔枝,因名《荔枝香》”。此处记载了贵妃生日唐玄宗为其做舞曲并以荔枝命名的故事,也表明在唐时贵妃与荔枝的典故已广为人知,《新唐书》增补此处,也使李杨二人的形象愈发鲜明。

安史之乱的相关描写

两《传》中对安史之乱的记载着力于诸杨的结局描述。

虢国夫人作为杨贵妃的三姐,其在借贵妃恩宠礼遇渐隆时的各种风流韵事也为后人所津津乐道,而在两《唐书》中关于其结局的表述也略有出入。

马嵬之诛国忠也,虢国夫人闻难作,奔马至陈仓。县令薛景仙率人吏追之,走入竹林。先杀其男裴徽及一女。(《旧唐书》)

马嵬之难,虢国与国忠妻裴柔等奔陈仓,县令率吏追之,意以为贼,弃马走林。虢国先杀其二子,柔曰:“丐我死!”即并其女刺杀之,乃自刭。(《新唐书》)

对比发现《新传》相较于《旧传》省略了诸多要素。首先便是在虢国夫人等人出逃后,县令奉命前去追击,《旧传》记载为县令薛景仙追之,而《新传》为了缩减篇幅,则将县令的姓名省去,这一删略导致相关史料有所缺失。其次,关于虢国夫人杀子事,两《传》记载也有异,《旧传》载:“先杀其男裴徽及一女。”可知,虢国夫人在走投无路之时,杀了自己一男一女两个孩子。而《新传》则载:“虢国先杀其二子,柔曰:‘丐我死!即并其女刺杀之。”其与《旧传》记载有出入,虢国夫人杀了女儿两书都有定论,但关于到底杀了几个儿子却有所不同。《资治通鉴·卷二百一十八》载:“国忠妻裴柔与其幼子晞及虢国夫人、夫人子裴徽皆走,至陈仓,县令薛景仙帅吏士追捕,诛之。”《旧唐书·杨国忠传》记“国忠……晞,走至陈仓,为追兵所杀”,《新唐书·杨国忠传》记“晞及国忠妻裴柔同奔陈仓,为追兵所斩”。由此推测,《新唐书·杨贵妃传》中“虢国先杀其二子”应为杀了杨国忠幼子杨晞与自己的儿子裴徽,《新传》较于《旧传》增补了逃亡路上缺少的杨国忠幼子晞,但《传》中的“其”字使用不当,过于笼统,易使读者有所混淆。

两《传》文笔对比

通过对比新旧《唐书·杨贵妃传》可看出,《新传》虽在内容上进行了增补,但在字数上却少于《旧传》,为《新唐书》“文省”之体现。

第一,《新传》文笔胜《旧传》之处主要在于人物心理的生动刻画以及事件的叙述详尽,以在安史之乱玄宗携诸贵避难途中的描写为典型。

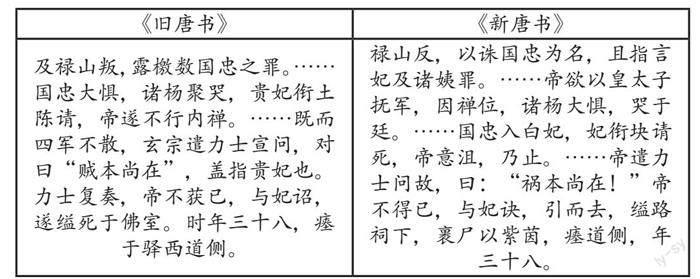

由上表可知,首先,在安禄山反叛后,《新传》补充了“禄山反,以诛国忠为名,且指言妃及诸姨罪”之句,相较于《旧传》中“及禄山叛,露檄数国忠之罪”的简略描写,增加了杨贵妃以及诸国夫人被定罪的情形,使后续杨贵妃与虢国夫人等人之死有所征兆,而不至于太突兀。

其次,在唐玄宗将兵权欲传给太子后,《旧传》中的“诸杨聚哭”与《新传》中的“诸杨大惧”形成对比,“惧”比“哭”程度更甚,且能将杨家人对大势已去的不同态度表现得淋漓尽致,若只是“哭”,则哀伤更甚,若已经“惧”,则恐惧尤深。由此可以看出,《新傳》将“哭”改为“惧”,更切合实情,也为后续诸杨阻止唐玄宗放权提供了合理前提。而关于诸杨阻止太子获得兵权的描写,《新传》遣词用字也更为生动,《新传》载:“国忠入白妃,妃衔块请死,帝意沮,乃止。”据描述,杨国忠先觐见贵妃,贵妃再衔土请求一死,方劝得唐玄宗放弃此念,相较于《旧传》中“贵妃衔土陈请,帝遂不行内禅”这寥寥数句,既补充了杨国忠的反扑、贵妃以死相告等细节,使事件的前因后果更为详尽具体,又对“诸杨大惧”后进行的一系列自保动作做了细致描写,使整个事件串联起来,更见《新传》笔法之妙。

最后,在唐玄宗赐死贵妃时,《新传》中“祸本尚在”,与《旧传》中的“贼本尚在”侧重不同。“贼本尚在”,说明《旧传》将贵妃以及诸杨比作作奸犯科之人,不如《新传》“祸本尚在”中则将贵妃与诸杨视为国之祸水。但归根究底,杨贵妃与古时的飞燕妲己之类的红颜祸水本质相仿,杨家诸人也是凭借贵妃之恩奢靡无度,因此“祸”比“贼”更为切合杨氏一行的身份定位。两《唐书》对杨贵妃的不同侧重,在《后妃传》的开篇已有暗示,《旧唐书·后妃传》开篇即言:“玄宗……继以太真,几丧天下。”《新唐书·后妃传》言:“若夫艳嬖之兴,常在中主。……至于杨氏未死,玄乱厥谋。”可见《旧唐书》将杨贵妃视为唐玄宗“几丧天下”之因,而《新唐书》则将杨贵妃视为“艳嬖”,二者的评价与侧重不同,也就有了两《传》中的“贼本”与“祸本”之异。

第二,《旧传》文笔胜《新传》之处主要在于语言的平实易懂。

赵翼在《廿二史札记》中记“欧、宋……皆尚韩、柳古文,故景文于《唐书》列传,凡韩、柳文可入史者,必采摭不遗”,因宋祁提倡韩柳古文,《新唐书·杨贵妃传》中常有诸多晦涩之语。

通过对比可见两《传》在同一事物的描述与记载方面各不相同,例如上文中“亭午”与“中仄”、“自刎”与“自刭”之别,以及“鈇锧地”中“鈇锧”意为“腰斩之罪”与“使其就戮”相替,“丐”有祈求之意与“为我尽命”相替。《新传》虽进行了有效文省,但刻意化用古文用词造成了语意晦涩,《旧传》则侧重平铺直叙的直白表述。

关于《新唐书》因文省而语意晦涩的问题,前人多有论述,如王若虚《滹南遗老集·卷二十二》中记:“宋子京不识文章正理而惟异之求,肆意雕镌,无所顾忌,以至字语诡僻,殆不可读。其事实则往往不明,或乖本意,自古史书之弊,未有如是之甚者。”顾炎武《日知录·卷二十》中记:“《新唐书》之简也,不简于事而简于文,其所以病也。……是故辞主乎达,不主乎简。刘器之曰:‘《新唐书》叙事好简略其辞,故其事多郁而不明,此作史之病也。且文章岂有繁简邪?昔人之论,谓‘如风行水上,自然成文。若不出于自然,而有意于繁简,则失之矣……《新唐书》所以不及古人者,其病正在此两句上。”可见“文省”的不当已成为历代学者批《新唐书》之处。

清代学者赵翼在《廿二史札记》对两《唐书》编纂背景有所论述:“五代纷乱之时,唐之遗闻往事,既无人记述,残编故籍,亦无人收藏。虽悬诏购求,而所得无几。故《旧唐书》援据较少。至宋仁宗时,则太平已久,文事正兴,人间旧时记载多出于世,故《新唐书》采取转多。”通过对两《传》的对比可以看出,《新传》中部分内容更为丰富,缩小并纠正了《旧传》中的缺漏与空白。但《新传》在增补时也有不足,有部分忽略了《旧传》中的原有记载。而关于两《传》的重合部分,《新传》较《旧传》更为简略,但有时会因取舍不当造成文字过简而语意不通。因此,不论是从文学的角度还是史学的角度拆分、比较两《传》的异同之处,都会发现其各有优缺。故在查询相关史料或者研究某人某事时,不应过于偏颇于某一方,应两《书》相互参校,共同阅读。

(作者单位:西北大学文学院)