1961—2017 年华北地区温度相关高影响天气气候事件变化特征分析

2023-09-07杨若子杜吴鹏轩春怡熊飞麟

邢 佩,杨若子,杜吴鹏,轩春怡,党 冰,熊飞麟

(北京市气候中心,北京 100089)

当前全球气候系统正经历着以变暖为主要特征的显著变化,气候风险日益加剧,对经济社会发展造成了深远影响。在持续的气候变化背景下,特别是近几十年来,极端天气气候事件频率增多、强度加剧,并将继续对生态环境、社会经济、农业生产以及人体健康等产生巨大影响[1]。对中国极端气候事件的研究显示,总体而言,与高温相关的极端天气气候事件频率和强度有所增加,与低温有关的极端事件总体减少[2-3]。然而,不同类型和不同区域的极端气候变化特征存在明显差异[2]。例如,极端低温下降趋势较为明显的区域集中在东北南部、华北、西北东部、华东、华中、西南及高原地区[4-5]。而极端高温事件在华南、西南、西北、华北等地区增加明显[6-7]。因此,从区域角度研究极端天气气候事件的响应更为必要[8]。

华北地区自北向南跨越寒温带、中温带和暖温带,有城市群、平原、山地、高原、草原和荒漠等,气候条件和经济发展水平差异大,是我国典型的人口与资源、环境矛盾突出的区域,也是气候变化影响的敏感区和脆弱区。过去已有学者分别对京津冀、内蒙古、山西等地区开展了极端气候事件特征分析,发现极端高温和极端低温变化趋势明显,但在空间上存在较大差异[9-13]。例如,气候变暖使得整个华北平原的低温事件频率和强度减小,而高温事件频率和强度增加则主要体现在京津冀地区[10];北京极端气温事件变化特征结果表明,极端气温冷指数、夜指数、低温指数的快速变化是北京市气候暖化的最直接体现[11]。各要素指标的变化幅度在不同区域存在较大的差异,这种定量化差异可以反映不同区域对气候暖化响应方式的不同。但由于先前的研究在站点覆盖范围、观测时段、观测数据类型(是否均一化处理)等方面较为零散和不一致,相关定量化的研究结果无法在不同地区之间进行横向比较,目前对华北地区温度相关极端气候事件的变化规律尚没有一个较为全面的认识。因此,十分有必要对华北地区温度相关高影响天气气候事件的时空变化特征进行分析,尤其是不同区域间的对比,这是应对气候变化工作的基础。本文基于华北地区85 个气象站均一化数据,评估了温度极值、高温热浪、寒潮、霜冻等温度相关的典型高影响天气气候事件,以期为相关部门开展适应对策研究提供科学依据。

1 数据和方法

1.1 资料选取

资料源自中国气象局国家气象信息中心提供的地面均一化日值数据集,该数据集经过了严格的质量控制,并采用了近年来国内外应用较为广泛的RHtest 均一性检验订正方法,相关研究表明该方法已被成功地运用于对气候资料序列的均一化研究,取得了较好的效果[14-16]。根据站点分布、时间序列长度、站点代表性等方面的综合因素考虑,采用较为严格的代表站点挑选原则,挑选出华北地区代表气象站点共85 个,其中北京市3 个、天津市2 个、河北省16 个、山西省22 个和内蒙古自治区42 个,空间分布如图1 所示。研究时段为1961—2017 年。

图1 选用的华北地区气象站点空间分布

1.2 指标定义和方法

本文涉及的温度相关典型高影响天气气候事件的具体判定标准见表1。其中,高温热浪的判定参考的是国家标准《高温热浪等级(GB/T 29457—2012)》[17],除了温度外,还综合考虑了湿度,使用炎热指数作为评价气象环境对人体舒适感影响的综合气象指标,炎热临界值采用分位数的方法来计算。本文基于线性倾向估计法、显著性检验、反距离加权插值法等常用统计方法,分析了温度相关典型高影响天气气候事件的时间和空间变化特征。

表1 温度相关的典型高影响天气气候事件的判定标准

2 结果分析

2.1 年平均最高(低)气温

华北地区年平均最高气温整体呈明显增加趋势(0.27 ℃/10 a),各站点也呈增加趋势(图2a)。河北南部的趋势值较小(<0.15 ℃/10 a),内蒙古中部及北部部分地区和山西部分地区最高气温增加较明显(>0.25 ℃/10 a),山西吉县趋势值最大(0.50 ℃/10 a),内蒙古苏尼特左旗次之(0.42 ℃/10 a),河北南宫趋势值最小(0.08 ℃/10 a)。

图2 1961—2017 年华北地区年平均最高气温(a)、最低气温(b)和日较差(c)的逐年变化及其变化趋势的空间分布(黑线为线性趋势线,蓝线为11 a 滑动平均曲线,×表示通过了0.05 的显著性检验)

华北地区年平均最低气温整体也呈明显增暖的趋势(0.45 ℃/10 a),由空间分布可知,除山西省榆社和内蒙古岗子站呈减少趋势外,其他地区均呈增加趋势(图2b)。其中,山西大部、河北南部及其北部部分地区和内蒙古东南部最低气温变化趋势≤0.4 ℃/10 a,山西东北部、河北中部、京津地区和内蒙古大部最低气温变化趋势值为0.4~0.8 ℃/10 a,内蒙古小二沟趋势值最大,为0.78 ℃/10 a。

华北地区年平均最高气温、最低气温均呈增加趋势,且最低气温上升最明显,因此导致年平均日较差整体呈现明显下降趋势(-0.18 ℃/10 a)(图2c)。空间分布上,除山西西部及其东南部和内蒙古东南部部分地区年平均日较差的趋势值为正外,其他大部分地区趋势值为负,其中,内蒙古小二沟年平均日较差减少趋势最明显(-0.58 ℃/10 a)。

2.2 高温热浪

华北地区高温热浪日数呈明显增加趋势,为0.44 d/10 a(图3)。1997 年以来平均高温热浪日数的增多更显著,其中超过5 d 的共有9 a,依次是1997 年(9.1 d)、1999 年(6.9 d)、2000 年(7.2 d)、2001年(6.5 d)、2002 年(6.2 d)、2005 年(7.4 d)、2010 年(8.2 d)、2016 年(5.4 d)和2017 年(9.5 d),此前只有1972 年(6.3 d)。

图3 1961—2017 年华北地区平均高温热浪日数的逐年变化

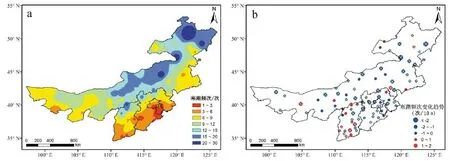

华北地区累计高温热浪日数的空间分布显示,内蒙古西部、山西南部、河北大部和京津地区高温热浪日数在200 d 以上(图4a)。其中山西西南部在200~400 d,河北南部在400~600 d,内蒙古西部>600 d(最大值拐子湖站为1 120 d),而华北其他大部分地区≤200 d。

图4 1961—2017 年华北地区累计高温热浪日数的空间分布(a)以及平均高温热浪日数变化趋势的空间分布(b)

从平均高温热浪日数变化趋势的空间分布可知,除河北南部部分地区趋势值为负外,华北大部分地区高温热浪日数呈增加趋势,其中内蒙古西部及二连浩特附近地区趋势值≥1.0 d/10 a,拐子湖最大,为1.8 d/10 a(图4b)。

2.3 低温

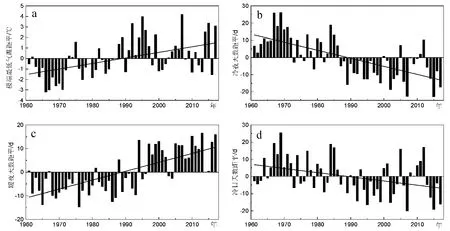

华北地区平均年极端最低气温呈升高趋势(0.53 ℃/10 a),并通过了0.05 的显著性检验;平均冷夜天数呈下降趋势(-4.7 d/10 a),暖夜天数呈上升趋势(3.8 d/10 a),均通过了0.001 的显著性检验;平均冷日天数呈下降趋势(-2.4 d/10 a),通过了0.01 的显著性检验(图5)。冷夜日数下降快于冷日,冷夜的线性变化趋势更明显,但在1987 年之后冷夜日数下降趋势减弱,且维持低位波动。

图5 1961—2017 年华北地区平均年极端最低气温(a)、冷夜(b)、暖夜(c)、冷日(d)天数的逐年变化

2.4 寒潮

2.4.1 寒潮频次

从华北地区平均寒潮频次的年际变化(图6)可知,1965 年最多,达12.6 次,2007 年最少,为7.0 次;整体呈现明显减少的变化趋势(-0.5 次/10 a),通过了0.001 的显著性检验。

图6 1961—2017 年华北地区平均寒潮频次的逐年变化

华北地区年平均寒潮频次呈“北部多、南部少”的空间分布(图7a)。内蒙古北部及其中部寒潮频次在12 次以上,其中,图里河最多,达29.6 次;内蒙古西部和东部偏南地区、山西北部、河北西北部和东北部大部、北京北部为6~12 次;河北中南部和山西西南部少于6 次,其中天津市城市气候监测站最少,为1.2 次。从空间分布看,除山西南部以及其它局部地区寒潮频次趋势值为正外,华北地区绝大多数地区呈减少的变化趋势,其中内蒙古小二沟减少最明显,为-2.1 次/10 a(图7b)。

图7 1961—2017 年华北地区年平均寒潮频次(a)及其变化趋势(b)的空间分布

2.4.2 寒潮强度

图8a 是华北地区由寒潮引起的日最低气温最大降温幅度的空间分布。山西南部、内蒙古东南部和河北东部沿海等局部地区日最低气温最大降幅<21 ℃,内蒙古西部偏南地区及东部偏北地区、山西中部、河北大部及京津大部最大降幅为21~23 ℃,内蒙古中西部及其北部部分地区最大降幅>23 ℃,其中右玉最大,为35.7 ℃,出现在1971 年1 月18—21 日。

图8 1961—2017 年华北地区寒潮引起的日最低气温最大降幅(a)以及年最低气温最小值(b)

华北地区寒潮引起的极端最低气温随着纬度的增加而降低,其中内蒙古北部和中部偏北地区最低气温≤-35 ℃,内蒙古东部和西部、山西北部在-35~-31 ℃,山西北部、河北北部、北京北部地区和内蒙古西南部和东南局部地区在-31~-27 ℃,河北中南部、山西中南部、北京南部和天津地区≥-27 ℃(图8b)。

2.5 霜冻

华北地区平均霜冻日数以3.5 d/10 a 的速率减少,20 世纪80 年代之后减少趋势尤为明显;空间上,除山西西北部和内蒙古东南部个别地区外,华北大部分地区霜冻日数呈减少趋势,减少速率均≥1 d/10 a(图9)。

图9 1961—2017 年华北地区霜冻日数的年际变化及变化趋势的空间分布

2.6 不同分区的变化特征对比

为了更清楚地了解华北地区内部差异,针对不同省份(直辖市),对以上温度相关高影响天气气候事件的变化特征进行归纳和对比。由于内蒙古自治区东西跨度大,因此按照最新的《气象地理区划规范》划分为内蒙古西部、中部、东部。表2 为华北地区不同分区各要素指标的线性变化趋势的对比。

表2 1961—2017 年华北地区不同分区各要素指标的线性变化趋势

从分区统计结果(表2)来看,尽管对不同区域而言,各要素指标具有较为一致的趋势特征,但其变化幅度却存在较大差异。其中,内蒙古西部的年平均气温和内蒙古中部的最高气温以及寒潮频次的变化速率最大,内蒙古东部的冷日和冷夜的变化速率最小;天津的最低气温、日较差的变化速率最大,且多种温度相关高影响天气气候事件(如高温日数、高温热浪日数、暖日、冷夜、暖夜、霜冻日数)的变化幅度最大;河北的最高温、高温日数、高温热浪日数、暖日的变化速率最小;山西在多个要素指标方面(如年平均气温、最低气温、日较差、暖夜、寒潮频次、霜冻日数)的变化速率最小。从各要素的变化趋势绝对值大小的分布可以看出华北地区不同分区对气候变化的响应差异,其中天津最敏感,其次是内蒙古西部;山西最不敏感(尤其是对低温相关要素指标),其次是河北(尤其是对高温相关要素指标)。

3 讨论

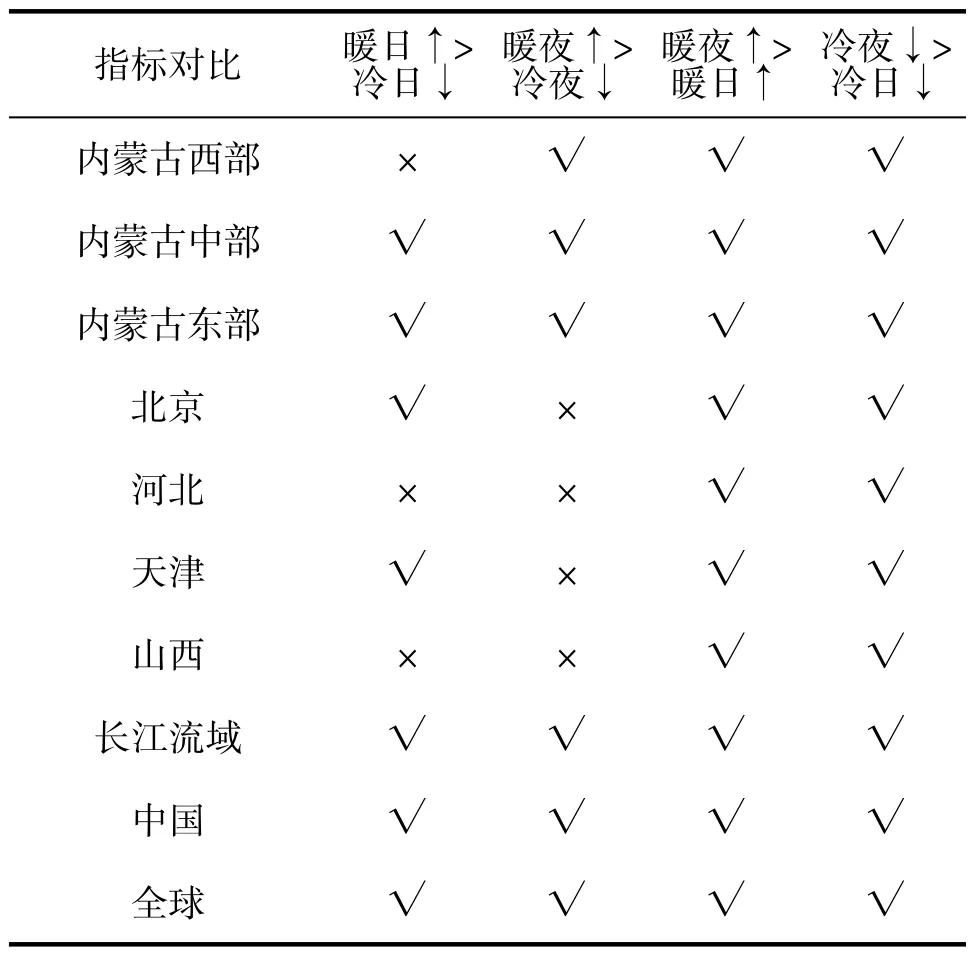

本文中的年平均高温热浪日数在20 世纪90 年代之后明显增加,这与先前在华北地区或全国开展的研究结果一致[19-21]。沈皓俊等[21]研究发现我国高温日数和热浪指数的突变点均集中在20 世纪90年代中后期,这一现象可能是太平洋年代际振荡(PDO)、印度洋—太平洋暖池和ENSO 等信号共同作用的结果[22]。与低温相关的高影响天气气候事件,如冷夜天数、冷日天数、寒潮、霜冻等,均呈明显减少趋势,这一特征基本与河北、内蒙古以及全国大部分地区的研究结果一致[3,9,12,23]。但就变化幅度,在全国范围内,华北地区是冬半年极端低温减小趋势最为显著的区域之一[24-25]。此外,华北地区极端气温变化具有明显的冷暖不对称、昼夜不对称的特征。昼(夜)、冷(暖)差异对比显示(表3),在昼夜指标上华北地区极端气温变化与长江流域[26]、中国[27]、全球[28]变化具有一致性,即华北地区不同分区的暖夜上升幅度均大于暖日上升幅度,冷夜下降幅度均大于冷日下降幅度;而在冷暖指标上,华北地区极端气温变化具有区域差异性,即内蒙古中部、内蒙古东部、北京、天津的暖日上升幅度大于冷日下降幅度,内蒙古全区的暖夜上升幅度大于冷夜下降幅度,其他分区则呈现相反特征,即与长江流域、中国、全球变化不一致。综上,内蒙古中部和东部的极端气温变化更具有典型性,与长江流域、中国、全球在冷暖、昼夜变化特征上具有较好的一致性,且其变化幅度明显大于长江流域、中国、全球;而河北、山西更具有区域特异性,在西安[29]、黄土高原[30]、新疆北部[31]等地区的相关研究结果中也存在这种相似的冷暖指标变化特征,这可能与地形、海拔、大气涛动以及城市热岛等因素密切相关[32-34]。影响极端气温变化的原因极其复杂,本文仅限于基于观测事实对比分析华北地区的变化特征,并未揭示影响这些特征的主导因素是什么,未来还需要更多、更深入的机理性研究去进一步明晰。

表3 1961—2017 年华北地区不同分区相关指标变化幅度的对比

4 结论

利用1961—2017 年华北地区85 个气象站逐日最高气温、最低气温、平均相对湿度等数据,分析了年平均最高(低)气温、极端最低气温、高温热浪以及寒潮、霜冻等高影响天气气候事件的时空分布特征,得出以下结论:

(1)华北地区年平均最低气温升温速率(0.45 ℃/10 a)高于最高气温升温速率(0.27 ℃/10 a),气温日较差以0.18 ℃/10 a 的速率减小。空间分布上,最高气温在内蒙古中部及北部部分地区和山西中南部地区的增加趋势相对更大,最低气温在内蒙古大部、山西东北部、河北中部和京津地区的增温更明显。

(2)华北地区年平均高温热浪日数呈明显增加趋势(0.44 d/10 a),20 世纪90 年代之后尤为明显。空间分布上,高温热浪日数的大值区集中在华北南部和西部;除河北南部部分地区趋势值为负值外,华北大部分地区高温热浪日数呈增加趋势。

(3)华北地区平均年极端最低气温呈显著升高趋势(0.53 ℃/10 a),平均冷夜天数显著下降(-4.7 d/10 a),暖夜天数显著上升(3.8 d/10 a),平均冷日天数呈下降趋势(-2.4 d/10 a)。年平均寒潮频次显著减少(-0.5 次/10 a),呈“北部多、南部少”的空间分布。平均霜冻日数以3.5 d/10 a 的速率减少,20 世纪80 年代之后尤为明显;除山西西北部和内蒙古东南部个别地区外,华北大部分地区霜冻日数呈减少趋势。

(4)不同分区的对比结果显示,天津对气候暖化响应最敏感,其次是内蒙古西部;山西最不敏感(尤其是对低温相关要素指标),其次是河北(尤其是对高温相关要素指标)。