话语历史分析视角下新时代中国青年形象的对外传播研究

——以《中国日报》2013—2020年中国青年新闻报道为例

2023-09-07王宇航

禹 杭,王宇航

一、引言

中国青年自五四运动首次登上政治舞台以来,始终是推动中华民族进步的重要力量。例如,在1921年召开的中国共产党第一次全国代表大会上,半数以上的参会者是平均年龄为27 岁的年轻人。自那时起,历史不断见证着青年在中国革命、建设和改革中的先锋作用。与此同时,随着越来越多的年轻人加入中国共产党,青年群体已成为执政党中不可忽视的力量。根据中国共产党的统计公报,截至2021 年6 月5 日,30 岁以下的中国共产党党员有1255 万人,占党员总数的13.2%。正是因为年轻一代在社会中的重要地位,中国共产党在百年历史进程中高度重视青年及其发展。党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,以习近平同志为核心的党中央站在确保党和人民事业薪火相传的战略高度,围绕青年工作发表了一系列重要论述,为做好青年工作指明了前进方向。2017年4月,中共中央、国务院联合印发了新中国第一个关于青年的发展规划——《青年中长期发展规划(2016—2025年)》(以下简称《发展规划》),明确了青年发展领域、发展目标和发展措施,从政策层面上为青年发展奠定了坚实基础。

鉴于青年重要的社会角色以及政府对青年的重视,该群体一直是新闻媒体报道的关注对象,但学界较少关注中国媒体在新闻报道中呈现的青年形象,特别是新时代中国青年形象的对外传播,而对此开展研究具有重要意义。第一,在青年形象研究领域,西方学者普遍认为本国媒体在青年形象传播中存在负面倾向,但这一观点缺乏非西方数据的支持。具体而言,针对美国(Aubrun 和Grady,2000;Dorfman等,1997;McManus,2002)、[1](p103-110)[2](p1311-1316)[3](p6-19)英国(Falchikov,1986;Henderson 等,2010;Porteous 和Colston,1980)、[4](p167-180)[5][6](p197-207)爱尔兰(Devlin,2006)、[7]新西兰(Staniforth 和Beddoe,2017)[8](p5-18)等多个国家青年新闻报道的研究发现,媒体在报道青年时偏好青少年犯罪议题,将青年塑造成犯罪者或者受害者的形象(Adorjan,2011;Julios-Costa,2017;Wayne 等,2008),[9](p168-198)[10](p362-385)[11]不仅如此,这种负面偏好同时主导着西方媒体对本国青年和他国青年(如中国青年,见王宇航、宋成方,2017;王宇航、禹杭,2021)的报道。[12](p103-110)[13](p165-177)然而问题在于,这种现象是具有全球普遍性还是具有西方独特性,目前尚不可知,对此亟须非西方数据的验证。第二,青年国际形象是国家国际形象不可或缺的一部分,也是国家国际形象在青年群体中的投射(王宇航、宋成方,2017)。[12](p103-110)进入新发展阶段,继续推进中国故事的国际传播是向世界揭示中国发展密码的重要之举。中国青年作为讲好中国故事的新锐力量,他们的国际形象既影响着自身作为故事讲述者的可信度,也影响着中国故事、中国形象在国际社会上的可信度。然而相关研究目前主要聚焦于西方媒体如何在国际社会中呈现中国青年形象,即中国青年国际形象的“他者叙述”,较少关注中国媒体对中国青年形象的国际传播,即中国青年国际形象的“我者建构”。特别是,党的十八大以来,党和政府高度重视青年工作与青年角色,我们有必要了解中国媒体如何向国际社会传递这一信息。对此,本研究以备受国际社会关注的国家级英文报纸《中国日报》为观察对象,选择2013—2020年的中国青年新闻报道为研究对象,重点回答以下问题:(一)《中国日报》在报道中国青年时设置了哪些议题,是否存在历时变化?(二)相关报道在描述中国青年时使用了哪些话语策略,其实现方式是什么?(三)《中国日报》呈现出了什么样的新时代中国青年形象?

二、研究设计

(一)研究方法

批评话语分析是进行新闻文本分析的有效方式,话语历史分析法(Discourse-Historical Approach,DHA)则是批评话语分析常用的一种方法。该方法由RuthWodak 创建,旨在综合语言、政治、历史、社会等方面信息从历时角度分析社会活动与话语实践之间的关系,即特定时间范围内某项话语实践的历时变化。Van Leeuwen 和Wodak(1999)提出,[14](p83-118)话语历史分析法有三个核心维度,分别是数据内容(即新闻话语的话题或议题)、话语策略和语言实现方式。进一步来看,实现自我表征和他者表征的话语策略有五项:用于建构和表征社会成员的指称策略,用于正面或负面描述社会成员的述谓策略,用于正面或负面归因的论证策略,用于表达参与程度或表明立场观点的视角策略,以及通过强化或弱化社会成员话语言外力量来缓和某一命题认知状态的强化或弱化策略。

鉴于话语历史分析法倚重新闻话语所呈现的数据内容和历时变化,同时关注新闻话语对社会成员进行形象表征的话语策略及其语言实现方式,本研究将采用该方法分析《中国日报》自2013 年以来在中国青年新闻报道中的议题设置及其历时变化,在此基础上探索与青年描述直接相关的指称策略和述谓策略及其对应的语言实现方式,由此揭示以《中国日报》为代表的中国国际新闻媒体如何从“我者”角度对外传播新时代中国青年形象。

(二)研究语料

本研究以《中国日报》网站发布的中国青年新闻报道作为语料来源。检索条件设定如下:新闻报道标题含有关键词“青年”(英文为youth、young 等表达“青年”含义的单词),新闻报道对象为中国青年,新闻报道时间为2013—2020 年。剔除检索结果中的重复新闻报道,最终获得有效的新闻报道518篇。在此基础上建立中国日报青年新闻报道语料库总库(China Daily Report on Chinese youth,CDR)以及年 度子库(CDR13、CDR14、CDR15、CDR16、CDR17、CDR18、CDR19、CDR20),其各自包含的新闻报道数量及规模见表1。

表1 CDR总库及年度子库信息

(三)研究工具与研究过程

语料库分析工具Wmatrix具有自动语义赋码功能。例如,Wmatrix 为youth 自动标注的语义码为T3-[时间:新的,年轻的],该语义码包含所有与青年、不成熟相关的词汇。在完成语义赋码的基础上,Wmatrix 能够实现观察语料库与参照语料库的语义比较并生成观察语料库的主题语义域,这一功能有助于发现新闻报道的议题设置特点。同时,Wmatrix 能够提取出包含youth、young 等关键词的索引行,这一功能有助于发现新闻报道在描述青年时的话语策略与语言实现方式。鉴于此,本研究采用Wmatrix辅助回答研究问题。

具体研究过程如下:1.将观察语料库CDR 上传至Wmatrix 网站完成自动语义赋码;2.选择网站内嵌的BNC Sampler Written 作为参照语料库,设定对数似然值和频数的临界值分别为6.63 和5,获取观察语料库与参照语料库对比生成后的主题语义域,分析议题设置的特点;3.提取包含youth、young等关键词的索引行,根据Wodak 和Meyer(2001)的观点,[15]指称策略主要通过成员归类(membership categorization)来实现,述谓策略主要通过定语、表语和谓词来实现,分析索引行中成员归类、定语、表语和谓词的使用特征。

三、研究结果与分析

(一)议题设置

1.总体格局:突显五大议题与政府角色

将总库CDR 和参照语料库对比后获得97 个对数似然值大于6.63、频数大于5的主题语义域,但并不是所有的主题语义域都能反映出青年新闻报道的议题。例如,排名第一的主题语义域T3-[时间:新的,年轻的]只能说明青年是所选新闻报道的对象,从中无法看出新闻报道的议题;S2[人]、L1+[活着的]以及表达语法特征的主题语义域存在同样的问题。人工剔除这类主题语义域后,按照对数似然值的高低提取排名前20 的主题语义域。同时,以《发展规划》提出的十个青年发展领域(思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、文化、社会融入与社会参与、权益保护、预防犯罪、社会保障)为议题分类标准,结合每个主题语义域内的高频词及其索引行,为所选主题语义域标注议题,结果见表2。

表2 CDR排名前20的主题语义域及其所属议题

从表2可以看出,在《发展规划》所提出的10个青年发展领域中,包括教育、健康1/体育、文化、社会参与和就业创业在内的5 个青年发展领域是《中国日报》报道中国青年时设置的议题。为了确定这五大议题的报道程度(exposure degree),人工计算了每个议题在CDR 中相对于参照语料库的对数似然值。具体而言,分别计算CDR和参照语料库中每个议题下所有主题语义域包含的关键词词频,由此生成两个语料库各自的议题词频,然后借助对数似然率计算器计算每个议题词频的对数似然值。结果显示,CDR 五大议题的对数似然值分别为3054.36(教育),1317.64(健康1/体育),1164.54(社会参与),928.62(文化)和349.64(就业创业)。这一结果表明,自2013 年以来《中国日报》最关注的中国青年话题是青年教育,其次是青年健康1/体育、青年社会参与、青年文化和青年就业创业。值得注意的是,无法归入五大议题的主题语义域G1.1[政府]和S8+[帮助]出现频率都非常高。通过分析G1.1 所包含的高频词(如政府、国家、主席)和S8+所包含的高频词(如帮助、支持)可以发现,在中国青年新闻报道中,政府是青年工作开展的主要力量,他们在青年发展过程中具有重要的帮助作用。

2.历时变化:年度热点议题偶有变化

将八个年度子库(CDR13-CDR20)分别与参照语料库进行对比,依次提取各年度子库的主题语义域,同时剔除与新闻报道主题无关的主题语义域。结果发现:第一,CDR 中的五大议题并非在每一年的报道中都有出现;第二,年度子库出现了住房、健康2和权益保护这三个新议题,其中健康2和权益保护(CDR17)属于《发展规划》的内容但住房(CDR14)不属于。为了揭示议题设置的历时变化,采用上述议题报道程度计算方法,对每个年度子库中的议题进行报道程度计算,按照对数似然值高低为每个年度的议题进行排序,结果见图1。从图1可以看出,在2013—2020 年的中国青年报道中,青年教育、青年社会参与政府工作是固定议题,青年健康1/体育和青年文化是常设议题,青年就业创业是非常设议题,青年住房、青年健康2和青年权益保护是偶设议题。此外,从历时角度来看,作为固定议题的教育并非每年都具有最高报道程度,2014年和2015 年《中国日报》最关注的中国青年话题是青年运动,2017年则是与青年相关的政府工作。

图1 《中国日报》2013-2020年中国青年新闻报道的议题设置

3.小结

综合上述总体格局和历时变化可以看出,《中国日报》2013—2020年的中国青年新闻报道主要围绕青年教育、青年健康1/体育、青年社会参与、青年文化和青年就业创业这五大议题,它们都属于《发展规划》关注的青年发展领域。分析每个议题下的相关报道可以发现,虽然与青年社会参与和青年就业创业相关的新闻报道中出现了负面声音,但整体以正面为主。换言之,《中国日报》主要选择了《发展规划》中较为安全且不易引发负面公众舆论的青年发展领域作为报道议题,偶尔也会涉及具有争议的话题,例如2014 年的青年住房问题和2017 年的青年健康问题。然而值得注意的是,与空气污染问题(Wang,2018)一样,[16](p645-662)青年住房问题和青年健康问题都是复杂的社会问题,中国政府对此高度重视并且已经采取了相关行动(Dong 等,2020;Wang,2017)。[17](p24-31)[18](p837-856)事实上,在《中国日报》的中国青年新闻报道中,政府的角色从未缺位,其原因有二:第一,中国政府为促进青年发展做了大量支持性工作,其影响已经渗入青年工作的各个层面,《中国日报》在向国际社会讲述中国青年故事时很难忽视政府的作用;第二,《中国日报》隶属中共中央对外宣传办公室,作为官方新闻机构,它理应承担起宣传党和政府的责任,引导公众舆论朝着正确的方向发展。另外,从S8+[帮助]是government一词的主要搭配语义域可以看出,政府在青年发展中发挥着帮助者的角色,这与《发展规划》中的政府定位基本一致。与之相对应的,青年是政府帮助的对象,他们在媒体报道中被呈现出的形象为受助者。

(二)话语策略及其语言实现方式

1.指称策略的实现:成员归类

成员归类是指称策略的一种重要语言实现方式。为厘清《中国日报》在其新闻报道中如何为中国青年归类,本研究对youth、young people 的搭配词进行提取并基于青年特征进行归类。结果显示,按照青年特征的使用频率来看,《中国日报》在报道中国青年时倾向于按照区域、年龄、生活条件、职业、年代、性格、教育和民族等八大特征为这一群体归类。

在每个特征下进一步分析搭配词可以看出,在区域相关的66个搭配词中,2个指称本地青年、5个指称城市青年,其余指称内地青年或香港、澳门、台湾青年,这说明《中国日报》主要采取三大视角(本地vs.外地、城市vs.农村、内地vs.特别行政区)为新闻报道中的青年归类。值得注意的是,2017年以来的中国青年新闻报道中特别行政区青年比内地青年获得了更多关注,而且关注点从台湾青年转向了香港青年,对澳门青年的报道相对最少。在年龄相关的搭配词中也存在明显的分类,即25 岁以上青年和25 岁以下青年,二者出现的频率无较大差异。在生活条件相关的搭配词中,主要发现家庭经济状况和居住状况这两个分类标准。在第一个分类标准下,富裕家庭和贫困家庭的青年均得到报道,但前期的关注点在前者而后期的关注点在后者。在第二个分类标准下,青年住房条件特别是租赁房是2014 年的报道重点,但在2017 年,随着空巢青年的心理问题成为社会关切,这类远离父母或亲人独居的青年成为报道重点。在职业相关的搭配词中,艺术家、音乐家、企业家等公众眼中的精英职业比服务员等普通职业出现的频率更高。在时代有关的搭配词中,当代是关键词。在性格相关的搭配词中,既可以看到成熟、勤奋、果敢等具有积极特征的词汇,也可以看到误导等消极特征的词汇。在教育背景相关的搭配词中,高学历、高技能具有更高的出现频率。在民族相关的搭配词中,早期以少数民族为主,近期涉及所有民族。

2.述谓策略的实现:谓词、表语和定语

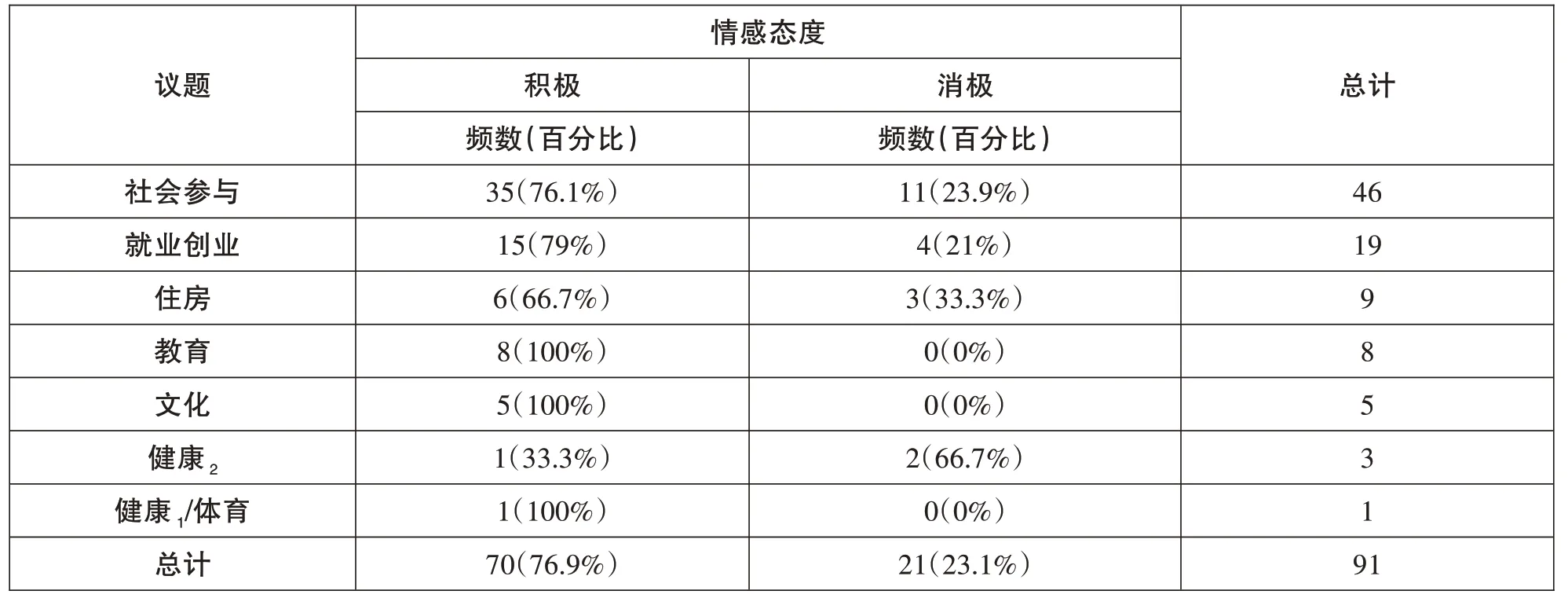

谓词的使用能够反映话语说写者对主语的评判和态度。人工提取主语youth、young people 后的谓词并对其所属议题和情感态度进行标注,结果见表3。从表3 可以看出,就情感态度而言,所提取的谓词主要表达积极情感而非消极情感,二者频率存在显著差异(χ2=12.522,p=0.000 <0.01)。进一步观察谓词所在的语境,发现谓词使用的积极情感倾向只出现在部分议题的报道中。具体而言,在与青年社会参与相关的谓词中,积极情感的谓词相比消极情感的谓词使用频率更高(χ2=12.522,p=0.000 <0.01),前者常用来表达青年群体在社会中的重要角色,后者常用来说明青年群体的不健康行为。在就业创业这一议题中,积极情感的谓词用来讨论青年在工作中取得的成绩,消极情感的谓词则用来阐释青年群体的缺点或抱怨,二者的使用频率也存在显著差异(χ2=6.368,p=0.012 <0.05)。在住房这一议题中,虽然三分之二的谓词不存在消极情感倾向,但所有谓词表达都用来说明青年的住房问题。这种情况也出现在健康2议题中,即所有谓词表达都指向青年的健康问题。在教育这一议题中,所有谓词表达主要用于说明青年的学习方式、学习内容或学习态度,这些均呈现积极情感。在文化和健康1/体育这两个议题中,所有谓词都倾向表达积极情感,用来说明青年群体在艺术、体育领域的表现以及他们在娱乐方面的偏好。

表3 CDR中youth、young people搭配谓词的所属议题及情感态度

表语性和定语性形容词能够反映话语说写者对主语的直接描述。人工提取与youth、young people搭配的表语性和定语性形容词并对其情感态度进行标注,结果见表4。卡方分析结果显示,在所有形容词当中积极形容词的使用频率远高于消极形容词(χ2=8.471,p=0.004 <0.01)。分别观察表语性形容词和定语性形容词,发现二者使用存在差异:积极表语性形容词的使用略多于消极表语性形容词(χ2=1.059,p=0.303 >0.05),而积极定语性形容词的使用远多于积极表语性形容词(χ2=9.529,p=0.002 <0.01)。

表4 CDR中youth、young people搭配表语、定语的情感态度

3.小结

上述话语策略及其语言实现方式的分析可以揭示出《中国日报》在向国际社会传播中国青年故事时对这一群体的形象表征。具体而言,作为指称策略的一种语言实现方式,成员归类被用来赋予青年身份。Schegloff(2007)提出,[19](p462-482)被赋予某种身份的个人往往被放置于该身份所在的类别中,此时他人预期其行为、信仰、感知或责任应该具有该类别的典型特征。例如在本研究中,当《中国日报》提及当代青年时,暗含当代青年与百年前的青年具有不同的社会责任,前者应当致力于实现中华民族伟大复兴而后者应当挽救国家于危难之中。简言之,当《中国日报》通过成员归类赋予青年人某种身份时,与该身份或者该身份所代表的类别相关的预期也被赋予给了青年人。本研究发现的八大分类及其子类说明,在不同事务上中国青年被赋予了不同身份,他们应该按照每个身份的要求行事。也就是说,《中国日报》呈现出的中国青年是一个有着多重社会身份和社会预期的群体。与成员归类不同,谓语、表语和定语这三种述谓策略的语言实现方式被用来直接描述青年群体的形象。本研究发现正面直接描述多于负面直接描述,这说明《中国日报》呈现出的中国青年是一个有着诸多积极品质、扮演重要社会角色的群体,同时,这一群体的成长和发展也存在自身的问题。

四、结论

本研究在话语历史分析视角下采用语料库方法分析了《中国日报》在向国际社会传播中国青年故事时的议题设置特点和话语策略及语言实现方式,站在“我者”角度揭示了习近平新时代中国国际新闻媒体对外传播出的中国青年形象。研究发现,在议题设置上《中国日报》的中国青年新闻报道具有以下特点:涉及《发展规划》的部分发展领域,话题多样性与安全性并重,偶尔引入具有争议但可控的话题,突显政府的帮助者角色。借助指称策略和述谓策略的多种语言实现方式,《中国日报》强调青年群体身份的多样性,直言中国青年的正面品质同时不避讳其不足。由此呈现出的中国青年形象为:这是一个在社会发展中扮演重要角色但其自身发展也需要社会尤其是政府帮助的群体,他们具有多重社会身份和社会责任,在个人成长中优缺点并存。值得注意的是,在有关西方青年媒体形象的国外研究中,学者们一致认为媒体偏好传播青年的负面故事,本研究的发现与此并不一致。此外,在《中国日报》的中国青年新闻报道中,政府往往以帮助者的形象出现,这与政府在青年工作中的角色基本一致。基于上述发现,本研究有以下贡献。第一,聚焦中国国际新闻媒体对青年形象的塑造,揭示出与西方学界不同的青年媒体形象,在青年形象研究中发出中国声音。第二,采用语料库驱动的话语历史分析法,从议题设置、话语策略及其语言实现入手分析青年媒体形象塑造,可以为其他群体的媒体形象研究提供可操作性方案。