“量-名”结构指称功能的句法机制研究

2023-09-06安丰存佟祉岳

安丰存 佟祉岳

(延边大学 外国语学院,吉林 延吉 133002)

1.引言

“量-名”结构不仅是现代汉语及方言中常见的一种语言结构形式,在诸多汉藏语系语言中也广泛使用,具有一定的语言普遍性。“量词”是汉语名词性短语结构的组构成分之一,通常作为名词的计量单位用于数量结构中,并在语义上起到分类作用,如“三本书”“五匹马”等。然而,“量-名”结构与数量结构不同,这种组合对句法位置要求极为严格,具有极强的句法依存特点。那么,汉语“量-名”结构的句法构成条件是什么?该结构的指称功能及意义是如何实现的?本文在原则与参数理论指导下,基于“量-名”结构在汉语及不同方言以及汉藏语系部分语言中的语言事实,通过句法分析的手段探究该结构指称功能的句法驱动成因,并对“量-名”结构的指称意义差异作出句法解释。

2.名词性短语结构指称体系

“指称”是名词性短语与客观实体之间建立的所指关系,是名词性短语重要的形式语义特征之一,分为[+/-指称性]两种。“指称性”(referential)名词性短语指涉某种实体,而“非指称性”(nonreferential)名词性短语不指涉某种实体,往往具有“类指”(generic)用法(Li &Thompson,1981)。同时,指称性的名词性短语还表现为[+/-有定性]特征,即“有定”(definite)(说话人和听话人均明确的实体)和“无定”(indefinite)(听话人未知的实体)两个类别,其中无定名词性短语进一步分为“有指”(specific)(其所指对象已经固定)和“无指”(nonspecific)(其所指对象尚未固定)(邓思颖,2010)。

现有研究认为,名词性短语结构其指称意义主要由限定词(Determiner)来表达(Abney, 1987;Chomsky,1995),而没有限定词的名词性短语不能表达指称意义(Huang et al.,2009)。指称功能与DP(Determiner Phrase)结构存在直接关系,是中心语D(Determiner)的句法功能体现。本文认为,指称意义不是名词自身携带的意义,而是句法结构功能性成分赋予的。名词只表达概念意义,而指称意义属于句法意义范畴。语言不同,中心语D的表现也有所不同,可以由限定词实现,也可以表现为空形式。

在英语中,中心语D可以由定冠词、指示代词、人称代词等成分体现其有定意义,而不定冠词a/an或空形式可以体现其无定或类指意义;而对于汉语来讲,中心语D可以由指示代词、人称代词等成分实现有定意义,而空形式D则依据语境上下文实现不同指称意义解读。何伟和李璐(2019)指出,限定词可以通过不同手段对所言之“物”进行明确。在英语中,名词性短语不同的指称意义均可由不同限定词来体现。如:

(1)a. I boughtthebook. 有定

b. I will buyabook. 无定无指/类指

c. I boughtabook. 无定有指

d.Abookshould be luminous not voluminous. 类指

(2)a. I boughtthebooks. 有定

b. I will buybooks. 无定无指/类指

c. I boughtbooks. 无定有指

d.Booksare the stepping stones to human progress. 类指

汉语由于缺乏形态,且没有冠词词类,指称意义解读情况稍有不同。如:

(3)a. 我买了书。 有定/类指

b. 我要买书。 有定/类指

c. 我买了书。 有定/类指

d.书是人类知识的宝库。 类指

(4)a. 我买了那两本书。 有定

b. 我要买两本书。 无定无指

c. 我买了两本书。 无定有指

d. *两本书是知识的源泉。 类指

可见,无论英语还是汉语,限定性成分以及数词、量词等构造成分均可影响名词性短语的指称意义解读,而汉语“光杆”名词(bare noun)短语指称意义则完全依赖句法分布和语境。对于“无定有指”或“无定无指”这一对指称意义来讲,动词语义以及时体特征等均可对其解读产生影响,可对照参考(1b)和(1c),(2b)和(2c)及(4b)和(4c)。

数量结构,如“三本书”“three books”等也不例外,均有指称意义。若前面有定冠词、指示词等限定词性成分修饰,为有定,否则为无定,如:

(5)a. 我读了那三本书。

b. I have read thethreebooks.

(6)a. 我读了三本书。

b. I have readthreebooks.

Li(1998)指出,汉语“数-量-名”结构除了表示无定意义外,还可表示数量意义。无定意义可涉及某种实体,而数量意义单纯表量,不涉及任何实体。对此,Tsai(2001)认为,上述数量意义实为“无定无指”(non-specific)。如:

(7)a.三个人吃一碗饭。

b.五个人睡一张床。

然而,我们认为,数量结构也会产生“无定有指”意义,如(6a)。由于受到动词体特征的影响,“三本书”表现为无定有指意义。另外,在特定语境下数量结构也会产生有定意义,如:

(8)五个人睡一张床,我也是服了你们。

例(8)中“五个人”和“一张床”均可产生有定意义解读。然而,有定或无定均不是数量结构语义功能的体现,而是句法将指称性功能成分与数量结构结合以后而产生的指称意义。汉语“光杆”名词短语和数量结构均可产生有定意义解读,这一事实与Longobardi(1994)所归纳的空限定词本质上是无定的观点并不相符,汉语空限定词既可解读为有定,也可解读为类指,这完全依托句法分布和语境等相关因素。

“量-名”结构不是汉语名词性短语结构独立的组构类别之一,其构成及使用完全依存于句法结构,进而表达不同的指称意义。那么,“量-名”结构的指称功能和指称意义是如何获取的?本文将在不同语言“量-名”结构句法分布及指称意义分析基础上,进一步解释指称功能的句法成因及指称意义共性和差异的成因。

3.“量-名”结构的语言类型分布及指称意义

3.1 现代汉语“量-名”结构分布及指称意义

现代汉语动词宾语位置、存现句“有”字后等宾语位置允许出现“量-名”结构,均为无定名词性短语(邓思颖,2010)。如:

(9)a. 他想找个学生。

b. 有个学生来找你。

上述例句中的“量-名”结构“个学生”均为无定无指名词性短语。其中,(9a)中“个学生”具有无定无指意义,同时,也可以有类指意义解读;而(9b)中“个学生”可以是类指,也可解读为无定有指意义,即其所指是固定的,只是听话人不能确定。

现代汉语“量-名”结构除动词宾语外,还可以出现在“把”字句和“被”字句中。例如:

(10)a. 他把个暖瓶踢碎了。

b. 他被头牛顶伤了腰。

可见“量-名”结构均出现在动词宾语位置①,可以表达类指和无定有指或无定无指的指称意义。

“量-名”结构一般被认为是“一量-名”结构省略“一”的形式(朱德熙,1982)。然而,通过分析可以发现二者的句法分布及意义表达并不完全相同。例如:

(11)a. 他买了一本书。

b. 他买了本书。

(12)a. 我有一个朋友在北京工作。

b. 我有个朋友在北京工作。

处于宾语位置的“一量-名”结构倾向强调数量意义及无定指称意义,如(11a)(12a),“一本书”和“一个朋友”均指涉某一实体;而(11b)(12b)中“量-名”结构则倾向表达类指意义,着重区分类属意义而非数量意义,“本书”和“个朋友”不指涉某一实体,而在于强调类属特性,其默认的数量意义“一”与量词的个体特征意义有关。韦焕干(2022)指出,“量-名”结构并非一个数量短语,不用于表示数量为“一”的语义。从“量-名”结构与“一量-名”结构的指称功能来看,“量-名”结构呈现出[-指称性]特征,表达类指意义;而“一量-名”结构则具有[+指称性]特征,具体表达为无定指称意义。关于“一量-名”表达有指还是无指,邓思颖(2010)指出并非仅取决于名词性短语结构的自身形式,而往往需要通过语境来进一步确定。另外,刘丹青(2002)、白鸽(2014)、王羽熙和储泽祥(2017)等学者的研究均认为“一量-名”可以表达类指意义。例如(何伟、杨璐,2021:17):

(13) 一个干部是否合乎德才标准,不是听他怎么说,而是看他怎么干。

“一量-名”结构在表达类指意义时,只能处于主语位置;而在表达类指意义时,“量-名”结构不能出现在主语位置。因此,这两类结构指称功能的实现方式并不相同。

另外,从句法分布来看,现代汉语中“量-名”结构只能出现在宾语位置,而“一量-名”结构则不受此限。很多情况下,“一量-名”结构不能省略“一”。例如:

(14)a.一个人吃一锅饭。

b. *个人吃一锅饭。

c. *一个人吃锅饭。

d. *个人吃锅饭。

(15)a.一个人吃两锅饭。

b. *个人吃两锅饭。

c.两个人睡一张床。

d. *两个人睡张床。

(16)a. 我买了一本书和一支笔。

b. *我买了本书和支笔。

上述例句中的“一量-名”结构无论出现在主语位置还是宾语位置均不可省略“一”,特别是在数量意义形成对照关系时,如(14c)(15b)(15d)。可见,现代汉语“量-名”结构对宾语这一句法位置依存度极高,与“一量-名”结构句法分布并不等同。

3.2 汉语方言中“量-名”结构分布及指称意义

在汉语众多方言中,“量-名”结构的句法分布和语义表达要比汉语普通话更为复杂,有定和无定的指称意义均可表达。如江苏涟水南禄话(王健,2013:385):

(17)a.条牛捱偷得了。 条牛:有定/无定

(a1.那头牛被偷走了。)

(a2.有头牛被偷走了。)

b. 我骑挂脚踏车来的。 挂脚踏车:有定/无定

(b1.我骑那辆自行车来的。)

(b2.我骑一辆自行车来的。)

例(17)显示,江苏涟水南禄话中“量-名”结构具有有定和无定两种不同指称意义解读,且不受主语或宾语位置限制。具有这种句法分布和指称意义用法特点的方言还有吴语浙江义乌话(陈兴伟,1992)、广东澄海闽方言(陈凡凡、林伦伦,2003)、赣方言湖北通城方言(万献初,2003)和广西临桂义宁话(周本良,2005)等。

还有一些方言中的“量-名”结构指称意义会随句法位置发生改变,如在江淮官话、湖北黄州话及湖南宁乡话中,在主语位置可以表达有定和无定两种指称意义,而在宾语位置只能表达无定意义,例(18)来自湖南宁乡话(张兴良,2008:40):

(18)a.部车子停在路中间。 部车子:有定/无定

(一部/这部车子停在路中间。)

b. 换身衣服出门去。 身衣服:无定

另外,有些方言中的“量-名”结构的分布恰好与上述例句相反,在主语位置只具有有定指称意义,而在宾语位置上则可产生有定和无定两种不同指称意义,如粤语方言、广西南宁白话(林亦、覃凤余,2008)和吴语苏州话(石汝杰、刘丹青,1985)等,例(19)为粤语香港话(王健,2013:386):

(19)a.本书好睇。 (这本书很好看) 本书:有定

b. 我中意个男仔。 (我喜欢一个/那个男孩) 个男仔:有定/无定

根据上述分析,“量-名”结构句法分布主要在主语或宾语位置,语义方面分为有定和无定两种指称意义,而能够表达有定意义也说明它与“一量-名”结构没有衍生关系。

3.3 汉藏语系语言中“量-名”结构分布及指称意义

“量-名”结构在汉藏语系诸多语言中也有广泛分布,如壮语中用该结构来表示名词所指的某类事物,表达类指意义(薄文泽,2003:8):

(20)a. tu2mou1

只 猪 (猪)

b. tu2kai5

只 鸡 (鸡)

c. ko1fai4

棵 树 (树)

在壮语中,“量-名”结构如果出现在主语位置上一般表达有定指称意义,而在宾语位置上则可以表达有定和无定的指称意义(刘力坚,2005);在仡佬语中,该结构表达有定指称意义,相当于“the”的功能(李锦芳、李霞,2010);此外,“量-名”结构表达有定指称意义用法也存在于苗语和毛南语中,可参考例(21)(李云兵,2007:26)和(22)(周旭东,2011:24)。

(21)a. le33te31pe33Yu44zaŋ55

个 袋补 好 了

(那个袋子补好了。)

b. tu232mpje13tuŋ232mpai41tuŋ232tuŋ232ti221

只 羊 只 猪只 只 肥

(这只羊和这只猪都肥。)

(22)a. ηma1kuk7kεn5naŋ3kεn5tsa6

件 衣服花 里 花 哨

(这件衣服花里花哨。)

b. to2ma1ŋ:n3pi2? a2wa: ŋ2

只 狗黄 比 你 高

(这只黄狗比你高。)

另外,由于核心成分序列的差异,哈尼语、白语、彝语等语言的“量-名”结构表现为“名-量”序列。这在汉语个别方言中也存在,如遵义方言的“名-量”结构和“量-名”结构均可以表达有定指称意义(叶婧婷,2021)。

李批然(1992:26)在分析哈尼语时指出,“名-量”结构中的量词可以表达有定指称意义,与英语定冠词的用法接近。如:

(23)a31nu31kho55do33tshu55ja33

牛 头很 肥 (助)

(那头牛很肥。)

彝语的“名-量”结构可有“单个”或“一”的数量意义(顾阳、巫达,2005:65):

(24)a. tsho33ma33

人 个(一个人)

b. lu33t I33

牛 条(一条牛)

c. si55t I33

事 件(一件事)

此外,彝语“名-量”之间加上数词tshi22“一”的意义相当于英语的“one”,而“名-量”结构则相当于不定冠词“a”的用法。可见,彝语“名-量”结构与“名一量”结构并不相同,这与普通话“量-名”结构和“一量-名”结构之间的对立情况相似。另外,白语的“名-量”结构依据使用环境也可以表达有定和无定两种指称意义(王锋,2005:196)。如:

(25)a. khua33le21pia42lo21

狗 只叫 了

(那只狗叫了。)

b. pa32tu21meI44tu31mI44tshio55to33lu44

豹 只 爬 树 爬 好 得(助)

(豹子会爬树。)

综上,基于“量-名”结构及其变体“名-量”结构在包括汉语在内的汉藏语言中所呈现的语言事实,可以认为汉语“量-名”结构不是“一量-名”结构省略“一”的结果。

4.生成语法视角下“量-名”结构的句法特征及其功能

依据生成语法所遵循的语言共性思想,本文将基于量词形态句法属性及句法结构分布的相关研究,对汉语“量-名”结构的指称功能及成因进行句法解释。

4.1量词形态句法属性及句法地位

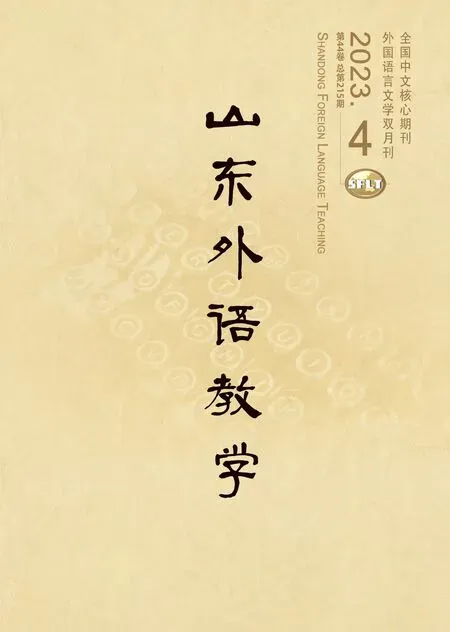

生成语法理论认为,量词是功能性语类成分,可以形成自己的投射结构ClP(Cheng &Sybesma,1999;Cheng &Sybesma,2005;Jiang,2012)。根据汉语量词形态属性特点以及句法分布特征,有学者在名词性短语结构DP中增设了nP结构层级,分析量词为轻名词(light noun,n),并认为名词性短语结构是以DP-nP-NP为核心序列层级的句法结构,其中nP用于解读名词个体义特征,使名词具有可数/不可数的解读,进而表达数量意义(安丰存,2007;安丰存、程工,2011)。后续研究提出名词性短语结构的核心层级应为DP-AgrP-nP-NP,同样认为汉语量词具体形态句法属性为n,占据中心语位置并形成独立的nP投射层级结构(潘海华、安丰存,2012:668)参见图1。

图1 “数-量-名”短语结构

图1可以体现量词的形态句法特性,其本质是一种功能性语类成分,作为中心语形成了自己的投射nP,并以名词为其补足成分,表现出量词具有的语类选择特性。这为解释“量-名”结构获取指称功能提供了句法理论依据。

4.2 “量-名”结构的指称功能分析

汉语“光杆”名词在相应语境下可以独立表达有定和无定的指称意义。Longobardi(1994)在解释汉语“光杆”名词的指称意义时指出,指称功能产生于句法中一个由N到D的移位过程(Determiner在句法结构上是名词性短语指称意义获取的功能性成分,这一位置可以由定冠词、指示代词等限定词体现,也可以为空),这样N就占据了空位的D位置,并体现了D的功能。同时,限定性成分D还具有个体化/单数化的功能(individualizing or singularizing function)。根据汉语语言事实以及量词的实际使用情况,可以认为这种功能是轻名词n的功能体现。Paris(1981)很早就称个体量词为个体标记(a mark of individuation),并得到了Croft(1994)支持,均认为个体量词(count-classifier)具有个体化功能。

对于“光杆”名词结构,Cheng &Sysbesma(1998)认为它实质上是由一个空量词(empty Cl)投射出的ClP结构,其移位过程表现为N到Cl位置的移位过程,而本研究发现这里的ClP实质上是nP。同理,“光杆”名词短语结构也存在N到n的移位过程,只是终点仍为D,最终由名词来体现D的指称功能及意义。因此,整个DP的内部层级至少包含NP,nP以及DP。在名词性短语结构DP中,如果功能性成分均为零形态,就会引起名词短语的N-to-n-to-D移位,在此过程中逐步体现n的个体标记功能和D的指称功能。

“量-名”结构所体现的类别意义就是n-to-D移位的结果。由于n位置由量词来体现,该结构不再是“光杆”名词,因此可产生移位n-to-D,而非N-to-D,即通过把量词移位到D位置,间接实现了D的指称功能。“量-名”结构只有单数意义的解读,原因就在于量词的句法功能是核查名词的个体特征意义,而单数意义完全是其句法功能的附带意义。

4.3 “量-名”结构的句法分析

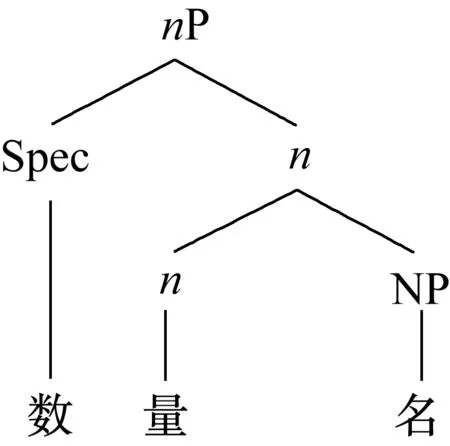

图2 “本小说”短语结构

“量-名”结构实际上发生了量词的n-to-D移位,此时量词体现出D的功能及意义,这与“光杆”名词的移位过程大致相当,只是由于n位置上出现了量词,阻止了名词的进一步移位,而由处在n节点上的“量词”来完成,最终量词移位到了D位置。如“我读了本小说”的结构为图2。

“本小说”结构中,由于[Spec,nP]位置上没有数词,必须继续参与推导,直到成为句法允准的结构,否则该推导将会失败。“本小说”结构在与D合并时,D位置没有指示词等词汇性成分,允准量词“本”移位到D位置,体现D的句法功能及意义,从而使“本小说”结构满足了句法要求。不同语言“量-名”结构中的量词受到参数选择的限制,向着指称或非指称特征的D移动,进而获得不同的指称意义。

“量-名”结构不是“一量-名”结构省略“一”的结果也可得到相应句法解释。因为省略只是语音上的缺省,而在句法上留有语迹。省略不是任意的,其前提是不能造成相关成分的功能和意义发生变化。如:

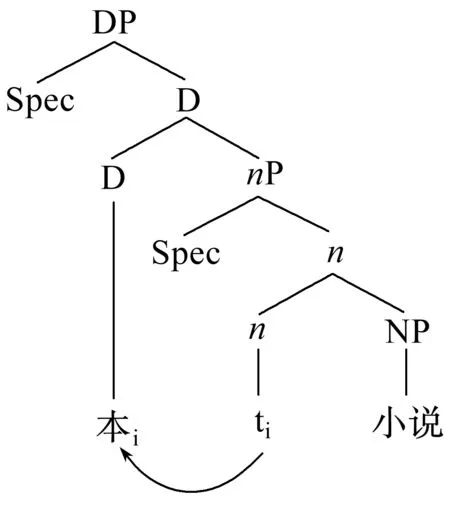

图3 “这(一)本小说”短语结构

(26)a. 我读了一本小说。

b. 我读了本小说。

在(26)中,两个例句的语义已经发生了变化,(26a)突显数量意义,而(26b)表达类别意义,量词“本”的句法功能也随之改变。因此,“本小说”不是“一本小说”省略“一”的结果。但是在“这(一)本小说”结构中,省略现象是存在的,参见图3。

由于D位置由指示词来体现,所以“一”存在与否都不会导致量词向D移位,这可看作是“一”的省略。如:

(27)a. 我读了那(一)本小说。

b. 我读了那本小说。

该例尽管省略了“一”,但可以在结构中还原,这种省略没有导致任何成分的意义和功能发生改变。

5.“量-名”结构指称功能意义差异及句法分析

在不同语言中,“量-名”结构整体上表现出有定和无定的对立分布特征,且根据语言呈现参数变化。现代汉语中的“量-名”结构主要体现类指意义,并且分布在宾语位置;许多汉语方言和汉藏语系语言的“量-名”结构或“名-量”结构则表现出有定和无定两种指称意义用法。这些语言中,量词可以分别向[+有定]和[-有定]两个特征的D移位,并依据句法环境明确其有定或无定的指称意义。

由此,本研究发现“量-名”或“名-量”结构中的量词还没有语法化或词汇化为特定词类,其指称意义是句法操作导致的量词移位至D的结果。通过并列结构可进一步论证:

(28)a. 我要卖一匹马和一只羊。

b. 我要卖那匹马和那只羊。

c. *我要卖匹马和只羊。

d. *他被匹马和头驴踢了。

“量-名”结构不能出现在并列结构中,说明量词还没有演化为冠词,但它在广东话等一些方言中可以并列。例如:

(29)a.本书同支笔不见了。(那本书和那支笔不见了。)

b.头驴同匹马踢了他。

c. 他被头驴同匹马踢了。

这说明量词的冠词化程度在某些汉语方言中高于普通话。从语法化的角度来看,量词冠词化的功能演变依托于句法结构变化,有力佐证了量词至D位置的移位过程。

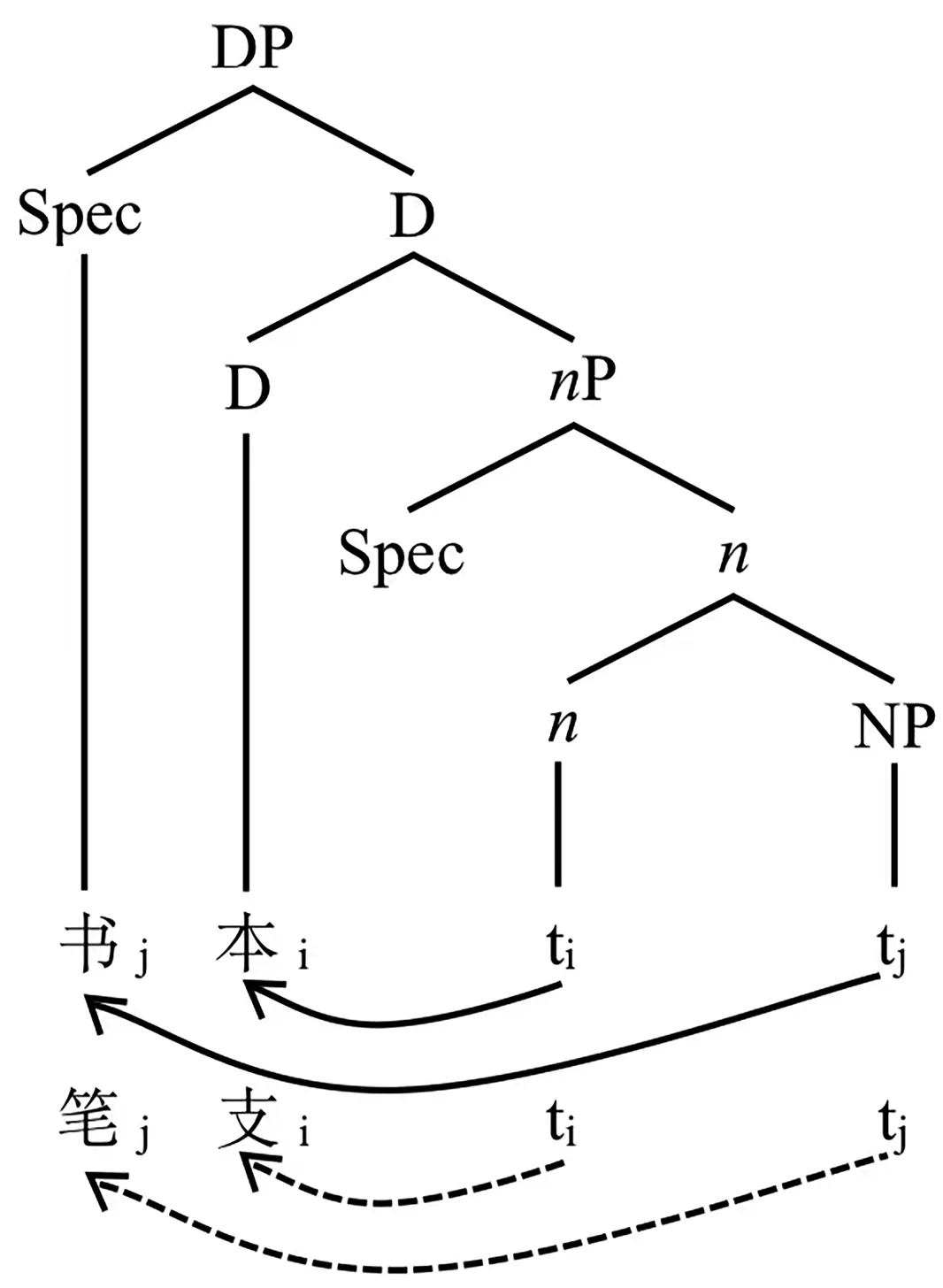

“名-量”结构,作为“量-名”结构的变体形式(如贵州遵义方言中的“名-量”结构表达有定意义),也可以并列,并出现在主语位置。如:

(30)书本和笔支着他拿走了。(那本书和那支笔被他拿走了。)

贵州遵义话的这种用法体现了量词向着有定D移位,同时名词也发生了平行移位,占据了[Spec, DP]位置,这为数量结构的分裂移位现象提供了语言事实证据,即处于数量结构中的名词可以移位到[Spec,DP]获得指称意义,该过程可参见下图:

图4 “书本”和“笔支”名词性短语结构

这种“名-量”结构在彝语、壮语等语言中可以表达无定指称意义,在哈尼语中只用于表达有定意义,而在白语中则具有有定和无定两种不同的解读,这一点与广东话“量-名”结构的功能意义完全相同。

6.结语

本文分析了“量-名”结构的构成及用法,发现该结构在汉语和不同方言以及一些汉藏语系语言中广泛使用,其指称意义呈现出参数变化,表现为[±指称性]和[±有定性]两组特征的组合,而造成这种差异的根本原因在于句法结构中功能性成分的不同参数选择。具体而言,“量-名”结构是n-to-D移位以及参数选择造成的结果,处在n位置上的量词移位到了D位置,并获得了D的功能及意义。但这并不代表现代汉语量词已经具有了冠词的用法,因为“量-名”结构的特殊指称意义不是量词的功能,而是句法操作的结果,其用法尚未完全词汇化成量词的固定用法。

注释:

① 在现代语法理论中,“把”和“被”被分析为轻动词,与使役动词相似。详见邓思颖(2010)。