浅议陇南高山戏的传承与发展

2023-09-04赵琳

一、引言

历史悠久、传承久远的高山戏,是甘肃省陇南市武都和鱼龙地区流行的一种地方小剧种,至今已有近七百年的历史,起源于甘肃省陇南武都高寒山区鱼龙一带的民间社火。演出地以庙会戏台、麦场、农家院为主,由村民自编自演,伴奏乐器有二胡、锣、鼓,并加有唢呐、三弦和琵琶,逐步形成了一套固定的曲牌、唱词,自成体系。其演出形式多样,内容丰富多彩,上演的曲目多根据民间传说或发生在邻里之间的事件编成故事,套上曲牌再进行表演,故俗称“演故事”。1959年10月被定名为“高山戏”,于2008年被确定为我国第二批非物质文化遗产。本文通过对高山戏的起源、历史背景、变化与发展进行介绍,并从非物质文化遗产传承的角度对其进行探讨。

二、高山戏的历史与发展

(一)高山戏的起源

1.高山戏概述

高山戏又名高山剧,发源于甘肃省陇南市武都区鱼龙镇。1959年以前,当地鱼龙、隆兴、甘泉、安化、马街等地的人称其为“演故事”“走过场”“社火戏”等。

高山戏的语言是地道的武都方言,唱词有七字两句式的对联体,有五字四句式的绝句体,有山歌体、律诗体等。大量衬词和灵活的帮腔形式构成了高山戏独特的演唱风格。高山戏伴奏乐器分为武乐和文乐,武乐有大鼓、大锣、四片瓦,文乐有大筒子、土琵琶、二胡等。

高山戏剧目内容丰富多彩,多数剧目有宣扬仁义道德、教化育人的积极意义。代表性传统剧目有:《咸阳讨账》《刘四告状》《老换少》《白玉霜》《康熙拜师》等;创作剧目有《开锁记》《尕女婿》《挡车》《人老心红》《夜逃》等。

2.祀公舞和把式舞

高山戏从1951年被发现到2008年成功申报为国家级非物质文化遗产,其演变和发展离不开当地民间的说唱艺术与流传曲调和历史、地理、生活的变化,与地方的鱼龙“祀公舞”和“把式舞”有着密切的联系。

祀公舞在当地既是一种艺术表演,也是一种民俗活动。每年的节日活动上,当地人们都会表演祀公舞,这其中有着祈福的寓意,希望求得来年风调雨顺、五谷丰登。直到现在,在鱼龙上尹、马壩、阳山等地这种祀公祈福文化仍然存在,这说明祀公舞根源之深,影响之大。

鱼龙把式舞是一种融说、唱、演为一体的集体歌舞,特色独具,历史悠久。“把式”一词是鱼龙人对专精某一项技能的人的尊称。如车技好的叫“车把式”,拳技好的叫“拳把式”。在高山戏文化中“把式”一词是对那些精于跳、摇、扭、摆舞步动作的男演员的尊称。男演员(把式)也好,女演员(男扮)也好,人们载歌载舞的集体性表演统称为“把式舞”,也叫“耍把式”“跳把式”。这种农村文化娱乐活动的产生使人们放下了思想上的包袱,这时山歌、号子、小调、歌舞演唱等文化艺术便在农村开始了融合与发展。

据当地学者考察,鱼龙人为感恩明朝将领李文忠,在他安营扎寨的地方塑雕像,建戏台。并在其诞辰唱大戏,来表达纪念。当时没有戏班,各个村的社火头便把社火演出和把式舞搬上了舞台。就这样代代相传,逐渐形成了一种乡土气息十分浓厚的地方戏曲。

以上两种表演形式,一定程度地影响了高山戏的演变和发展,在高山戏的演唱、舞蹈和相关的民俗活动中,都借鉴和吸收了祀公舞、把式舞的元素。

(二)高山戏的演出形式

“开窗帘”是高山戏中必须演出的形式,这一形式的演出习俗同“出灯”“园庄”“走印”等一系列形式构成了高山戏演出的显著特色。开窗帘演的是一个男子追求女子的故事,主要以又说又唱的歌舞表演形式来完成。

“开窗帘”在表演时,旦角每唱一句,把式都要载歌载舞地接唱后一句。

旦角唱:奴在(地吆)绣房(吆)荷(的个)包(哎咿吆),耳听(的那个)外边(呀哎嗨)人(吆)打(地个)搅(哎咿吆)。

把式唱:耳听(的那个)外边(哎嗨)人(吆)打(地个)搅(哎)。

“开窗帘”乐曲中多使用2/4拍,有时也使用2/4、3/4的混合拍。在演唱过程中,除了把式对旦角的重复演唱添加了一些衬词外,唱词没什么变化。但接唱过程中节拍、节奏及旋律发生了变化,给人一种“突破”节奏束缚后,感情能够自由表达的新鲜感。

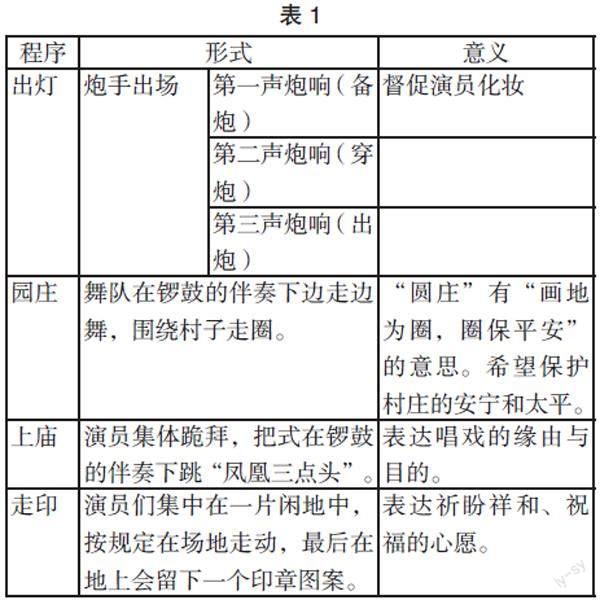

园庄 舞队在锣鼓的伴奏下边走边舞,围绕村子走圈。 “圆庄”有“画地为圈,圈保平安”的意思。希望保护村庄的安宁和太平。

上庙 演员集体跪拜,把式在锣鼓的伴奏下跳“凤凰三点头”。 表达唱戏的缘由与目的。

走印 演员们集中在一片闲地中,按规定在场地走动,最后在地上会留下一个印章图案。 表达祈盼祥和、祝福的心愿。

(三)高山戏的发展阶段

高山戏是流传陇南的地方戏。在米仓山脉靠陇南一侧的高山地带,流行一种民歌,人称“哟嗬嗨”。明代末年,有人用民歌“哟嗬嗨”的曲调演唱故事,受到当时人们的欢迎。从此,人们把这种形式演唱“哟嗬嗨”,称为“演故事”,并经历了漫长的发展。

三、高山戏在当下发展中存在的问题

过去人们演出高山戏时,演员都是村民,以村民自编自演的形式演出。演出过程中让有经验的人担任“戏模子”,演员可以灵活编词,即兴表演。服装都很简单,衣服都是借的花棉袄或反穿羊皮袄。旦角和丑角(把式)的人数各为4人,在传承过程中为了使演出内容丰富,慢慢增加了人数。

随着专业人员的不断加入,高山戏有了剧本,也有了专业的服装。高山戏的演出形式从不完善到有了完整的演出过程。特别是在传承过程中打破了舞台演出时“女人”不能参加表演的陋习。在不断发展中高山戏有了固定的演出舞台和舞台美术设计。申报非遗成功,让高山戏从农村走向了城市,传承了高山戏中的文化内涵。

近年来,随着新演员、新人才的不断加入,高山戏演出内容和形式变得更加丰富多彩。高山戏演员的表演水平也有了明显的提高。但我们也要认识到,虽然取得了一定的成绩,高山戏的发展仍然面临着一些问题。

一是高山戲缺少固定的剧本,高山戏过去都是以口传心授的方式来传承,随着艺人的相继离世,高山戏剧本也变得越来越少。虽然当下逐步整理了一些高山戏剧本,但是数量不多,难以满足高山戏的表演需求。

二是随着当地村里的年轻人外出打工的越来越多,从事高山戏学习的年轻人就越来越少。年长的“戏模子”力不从心,加上相继谢世,使高山戏的演出变得相当不成熟。随着时代的不断进步,高山戏中融入了许多流行音乐的元素,出现了在个人角色的扮演上不严格按剧本而按个人的想法去表演的现象。再加上演员都是村民,在音准、节奏等方面都让原来的剧本变得面目全非。专业演员太少,很多地方演出团体都自行解散,高山戏文化的传承与发展走向了低谷。发展中还面临着口传心授、曲目和曲谱量少、以家族方式的传承,甚至不外传、没有普及度等问题。

四、高山戏的发展策略

(一)成立专业的高山戏剧团及研究院

高山戏运用的歌唱语言是完全本土化的武都地方方言。高山戏的音乐、曲调风格特色与当地方言的风格是一个有机的整体,是与其他任何地域相区别的。原来的陇南市五一秦腔剧团演出过不少的高山戏曲目,但是剧团大多数演员是陕西人,因此语言中陕西方言比较重。这样使高山戏失去了武都地方方言的特色。因此,要更好地发展高山戏,应组建高山戏剧团,并成立高山戏保护与发展研究院。要在武都不同的地方搜集和整理之前没有发现的与高山戏相关的内容,继续开展对高山戏的研究,使高山戏走得更远。

(二)注重对新生代传承人的培养

地方剧中的传承与发展是长期性的,需要几代人的努力才有好的发展。因此,培养年轻人对高山戏的兴趣是首要问题。相关部门应该把民俗文化保护与传承延伸到中小学,让小学生从小受到当地民俗文化艺术的熏陶,培养他们对家乡戏曲艺术的热爱之情。在中小学建立地方剧种传承教育基地,使高山戏进入校园、进入课堂,以加深青少年对高山戏的了解和学习,培养出更多的新生代传承人。

五、从非遗文化视角探讨陇南高山戏的传承与发展

甘肃是中华文明的重要发祥地之一,被誉为“河岳根源、羲轩桑梓”,历史文化遗产多且丰富。据统计,本地区有80种以上的非遗项目,除高山戏外,还有陇东皮影、洮砚、陇剧、庆阳香包、甘南藏戏、甘肃花儿、河西宝卷、唢呐艺术(庆阳市)、兰州太平鼓、傩舞(文县、永靖县)、敦煌艺术、兰州太平鼓舞等。这其中,高山戏是甘肃传统戏剧,也是非遗戏剧项目中重要的剧种之一。

(一)时代意义

高山戏的名字被陆续载入《辞海·艺术分册》《中国戏曲文化》《中国戏曲曲艺辞典》等书籍中。自元末明初诞生以来,至今已有七百年的历史,反映了武都地区民众的生活变迁和历史文化发展。高山戏作为武都区特有的地方剧种,具有鲜明的艺术特色和审美风格。

高山戏作为一种传统文化,也在随自然和社会环境的变化而变化,在不同的发展时期,高山戏表现出不同的特点。高山戏文化底蕴深厚,极具研究价值,较其他剧种知名度更高,剧情取之于生活,贴近生活,容易引起共鸣。高山戏不脱离本民族特殊的生产生活方式,是民族个性和审美的集中体现,所以对于非物质文化遗产传承的过程来说,人的传承十分重要,其传承过程也是对我国文化传承的维护 。

(二)文化意义

在非遗文化艺术中,诸如高山戏这类地方艺术表演活动,属于一种集体仪式化的文化活动,这些活动可以使大家聚在一起,以一种“集体欢”的方式来共同经历一种充满乡音、乡情、乡谊的审美之旅。在这种大家共同参与的“非遗”活动中,我们不仅感受到这些“非遗”的文化魅力和引力,同时也使我们的心向彼此靠拢,形成一种齐心合力的感受和冲动。

六、结语

不同民族、不同区域的非物质文化遗产共同构成了独特迷人的文化世界。高山戏的发展能够进一步丰富当地的民俗文化和戏剧文化,需要我们继续对其进行深入研究,并培养传承人,实现其在新时代下的保护和发展。新时期我们要重视非遗文化的保护与传承,加强非遗文化的教育和普及,让更多的人了解和认识非遗文化的价值和意义。

参考文献:

[1]夏兰.中国戏曲文化[M].北京:时事出版社,2007.

[2]上海艺术出版社研究所中国戏曲家协会上海分会编.中国戏曲曲艺词典[M].上海:上海辞书出版社,1981.

[3]赵琪伟.陇南非物质文化遗产[M].兰州:甘肃人民出版社,2012.

[4]赵元鹏.高山戏论文集[M].北京:中国戏剧出版社,2012.

[5]伊利宝.高山戏[M].北京:中国戏剧出版社,2012.

(作者简介:赵琳,女,大专,兰州戏曲剧院,三级演奏员,研究方向:戏曲理论)

(责任编辑 张云逸)